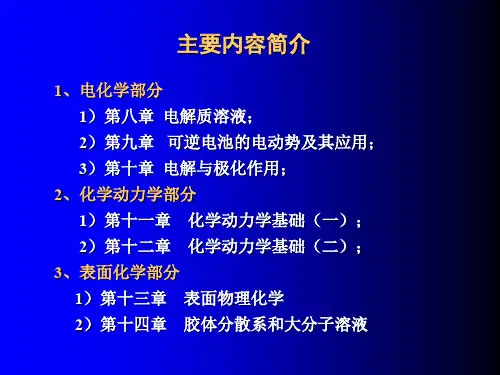

12章_化学动力学基础二

- 格式:ppt

- 大小:2.85 MB

- 文档页数:78

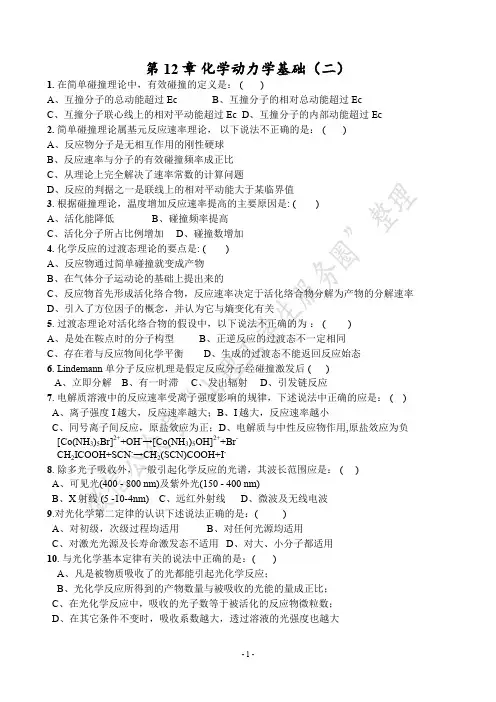

第12章化学动力学基础(二)1.在简单碰撞理论中,有效碰撞的定义是: ( )A、互撞分子的总动能超过EcB、互撞分子的相对总动能超过EcC、互撞分子联心线上的相对平动能超过EcD、互撞分子的内部动能超过Ec2.简单碰撞理论属基元反应速率理论,以下说法不正确的是: ( )A、反应物分子是无相互作用的刚性硬球B、反应速率与分子的有效碰撞频率成正比C、从理论上完全解决了速率常数的计算问题D、反应的判据之一是联线上的相对平动能大于某临界值3. 根据碰撞理论,温度增加反应速率提高的主要原因是: ( )A、活化能降低B、碰撞频率提高C、活化分子所占比例增加D、碰撞数增加4.化学反应的过渡态理论的要点是: ( )A、反应物通过简单碰撞就变成产物B、在气体分子运动论的基础上提出来的C、反应物首先形成活化络合物,反应速率决定于活化络合物分解为产物的分解速率D、引入了方位因子的概念,并认为它与熵变化有关5. 过渡态理论对活化络合物的假设中,以下说法不正确的为: ( )A、是处在鞍点时的分子构型B、正逆反应的过渡态不一定相同C、存在着与反应物间化学平衡D、生成的过渡态不能返回反应始态6. Lindemann 单分子反应机理是假定反应分子经碰撞激发后 ( )A、立即分解B、有一时滞C、发出辐射D、引发链反应7. 电解质溶液中的反应速率受离子强度影响的规律,下述说法中正确的应是: ( )A、离子强度I越大,反应速率越大;B、I越大,反应速率越小C、同号离子间反应,原盐效应为正;D、电解质与中性反应物作用,原盐效应为负[Co(NH3)5Br]2++OH-→[Co(NH3)5OH]2++Br-CH2ICOOH+SCN-→CH2(SCN)COOH+I-8. 除多光子吸收外,一般引起化学反应的光谱,其波长范围应是: ( )A、可见光(400 - 800 nm)及紫外光(150 - 400 nm)B、X射线 (5 -10-4nm)C、远红外射线D、微波及无线电波9.对光化学第二定律的认识下述说法正确的是:( )A、对初级,次级过程均适用B、对任何光源均适用C、对激光光源及长寿命激发态不适用D、对大、小分子都适用10. 与光化学基本定律有关的说法中正确的是:( )A、凡是被物质吸收了的光都能引起光化学反应;B、光化学反应所得到的产物数量与被吸收的光能的量成正比;C、在光化学反应中,吸收的光子数等于被活化的反应物微粒数;D、在其它条件不变时,吸收系数越大,透过溶液的光强度也越大11. 已知 HI 的光分解反应机理是:HI + h→ H·+ I·H·+ HI→ H2 + I·I·+ I·+ M→I2 + M 则该反应,反应物消耗的量子效率为: ( )A、 1B、 2C、 4D、 10612. 光化反应与热反应(黑暗反应)的相同之处在于 ( )A、反应都需要活化能;B、温度系数小;C、反应都向G(恒温恒压,W'=0时)减小的方向进行;D、平衡常数可用通常的热力学函数计算13. 温度对光化学反应速率的影响为:()A、与热反应大致相同;B、与热反应大不相同,温度增高,光化学反应速率下降;C、与热反应大不相同,温度增高,光化学反应速率不变;D、与热反应大不相同,温度的变化对光化学反应速率的影响较小14. 催化剂能极大地改变反应速率,以下说法不正确的是: ( )A、催化剂改变了反应历程B、催化剂降低了反应的活化能C、催化剂改变了反应的平衡,以致使转化率大大地提高了D、催化剂能同时加快正向和逆向反应速率15. 称为催化剂毒物的主要行为是: ( )A、和反应物之一发生化学反应;B、增加逆反应的速度;C、使产物变得不活泼;D、占据催化剂的活性中心;16.乙醛的光解机理拟定如下:(1)CH3CHO + hνCH3· + CHO·(2)CH3· + CH3CHO CH4 + CH3CO·(3) CH3CO·CO + CH3·(4) CH3· + CH3· C2H6试推导出CO的生成速率表达式和CO的量子产率表达式。

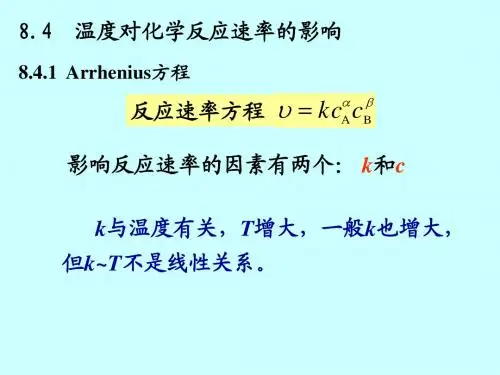

第十二章 化学动力学基础 (二)本章知识要点与公式1. 碰撞理论双分子碰撞频率 :2AB AB A B Z pd L c = 22AA AA A 2Z d L π= 临界能c E 与活化能a E 的关系:12a c E E RT =+ 用简单碰撞理论计算双 分子反应的速率常数:2AB aEk d RT π⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 2AA 2a E k d RT π⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 概率子Pexp a E k PA RT ⎛⎫=- ⎪⎝⎭2ABA d π= A P A =n n n n 2. 过渡态理论用统计热力学方法计算速率常数:,0B B B exp E k T f k h f RT π≠⎛⎫=- ⎪⎝⎭用热力学方法计算速率常数:()0010B r m r m exp exp nk T S H k c h R RT ≠≠-⎛⎫⎛⎫∆∆=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭对于双分子理想气体反应:1n000B r m r m exp exp k T S H P k h RT R RT -≠≠⎛⎫⎛⎫⎛⎫∆∆=- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭3.原盐效应稀溶液中,离子强度对反应速率的影响: A B 0lg2kz z k = A z 与B z 同号,产生正的原盐效应,I ↑ k ↑;A z 与B z 昇号,产生负的原盐效应,I k ↑↓。

4. 光化学反应光化学第一定律:只有被分子吸收的光才能引起分子的光化学反应。

光化学第二定律:在初级反应中, 一个反应分子吸收一个光子而被活化。

1 mol 光子能量(1 Einstein ) 101197J m mol Lhcu Lh νλλ-.===⋅⋅量子产率 ar I ϕ=5. 催化反应催化剂通过改变反应历程,改变反应的表观活化能来改变反应速率,只能缩短达到平蘅的时间,而不能改变平蘅的组成。

酶催化反应历程( Michaelis – Menten 机理)米氏常数12m 1k kK k -+=当[]S →∞ 时 []m m m111S K r r r =⋅+将1r对[]1S 作图,可求m K 和m r .典型俐题讲解例 1 500K 时,实验测得 NO 2 分解反应的提前因子为 61312.0010mol m s --⨯⋅⋅,碰撞截面为1921.0010m -⨯,试计算该反应的概率因子 P解 :2AA2A d π=c 2σ= ()()19223-12 1.0010m 602310mol-=⨯⨯⨯.⨯7-13133710mol m s -=.⨯⋅⋅61371320010mol m s 33710mol m s A P A --1∞--1∞.⨯⋅⋅==.⨯⋅⋅ 例 2 实验测得 N 2O 5 分解反应在不同温度时的反应速率常数,数据列于表中。

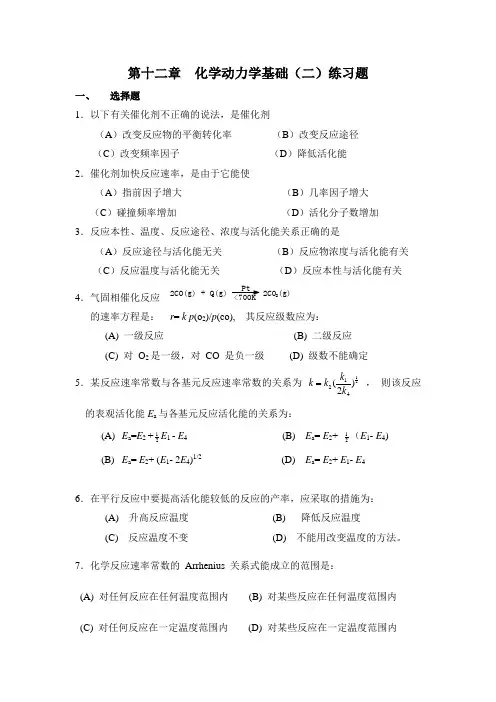

第十二章 化学动力学基础(二)练习题一、 选择题1.以下有关催化剂不正确的说法,是催化剂(A )改变反应物的平衡转化率 (B )改变反应途径(C )改变频率因子 (D )降低活化能 2.催化剂加快反应速率,是由于它能使(A )指前因子增大 (B )几率因子增大 (C )碰撞频率增加 (D )活化分子数增加 3.反应本性、温度、反应途径、浓度与活化能关系正确的是(A )反应途径与活化能无关 (B )反应物浓度与活化能有关(C )反应温度与活化能无关 (D )反应本性与活化能有关 4.气固相催化反应Pt<700K 2CO(g) + O 2(g)2CO 2(g)的速率方程是: r = k p (o 2)/p (co), 其反应级数应为:(A) 一级反应 (B) 二级反应 (C) 对 O 2是一级,对 CO 是负一级 (D) 级数不能确定 5.某反应速率常数与各基元反应速率常数的关系为 12124()2k k k k , 则该反应的表观活化能E a 与各基元反应活化能的关系为:(A) E a =E 2 +12E 1 - E 4 (B) E a = E 2+12(E 1- E 4)(B) E a = E 2+ (E 1- 2E 4)1/2 (D) E a = E 2+ E 1- E 46.在平行反应中要提高活化能较低的反应的产率,应采取的措施为: (A) 升高反应温度 (B) 降低反应温度 (C) 反应温度不变(D) 不能用改变温度的方法。

7.化学反应速率常数的 Arrhenius 关系式能成立的范围是:(A) 对任何反应在任何温度范围内 (B) 对某些反应在任何温度范围内 (C) 对任何反应在一定温度范围内 (D) 对某些反应在一定温度范围内8.一个基元反应,正反应的活化能是逆反应活化能的2倍,反应时吸热120 kJ·mol-1,则正反应的活化能是(kJ·mol-1):(A) 120 (B) 240 (C) 360 (D) 609.物质A 发生两个一级平行反应A B,A C,设两反应的指前因子相近且与温度无关,若E1> E2,则有:(A) k1> k2 (B) k2 > k1 (C) k2= k1 (D) 无法比较k1, k2 的大小10.催化剂能极大地改变反应速率,以下说法不正确的是:(A) 催化剂改变了反应历程(B) 催化剂降低了反应的活化能(C) 催化剂改变了反应的平衡,以致使转化率大大地提高了(D) 催化剂能同时加快正向和逆向反应速率11.下面四种说法中不正确的是:(A)在具有速控步的反应历程中,达到稳态后,速控步后的各个步骤的反应速率都等于速控步的反应速率,速控步前的各步骤均处于平衡状态(B) 根据微观可逆性原理,在反应历程中不可能出现2A → C + 3D 这样的基元反应(C) 在光化学反应中,体系的Gibbs自由能总是在不断地降低(D) 在采用温度跃变的驰豫法来研究溶液中的快速反应时,该反应必须是放热或吸热反应12.除多光子吸收外,一般引起化学反应的光谱,其波长范围应是:(A) 可见光(400 - 800 nm) 及紫外光(150 - 400 nm)(B) X射线(5 - 10-4 nm)(C) 远红外射线(D) 微波及无线电波13.在光的作用下,O2可转变为O3,当1 mol O3生成时,吸收了3.01×1023个光子,则该反应之总量子效率Φ为:(A) Φ=1 (B) Φ=1.5(C) Φ=2 (D) Φ=314.根据微观可逆性原理,反应物分子能量消耗的选择性和产物能量分配的特殊性 有对应关系,因此对正向反应产物主要是平动激发,则对逆向反应更有利于促进反 应进行的能量形式应为:(A)振动能 (B)转动能(C)平动能 (D)能量形式不限,只要足够高 15.对Einstain 光化当量定律的认识下述说法正确的是:(A) 对初级,次级过程均适用 (B) 对任何光源均适用 (C) 对激光光源及长寿命激发态不适用 (D) 对大、小分子都适用 16.在简单碰撞理论中,有效碰撞的定义是:(A) 互撞分子的总动能超过E c (B) 互撞分子的相对总动能超过E c (C)互撞分子联心线上的相对平动能超过E c (D)互撞分子的内部动能超过E c 17.在碰撞理论中校正因子P 小于1的主要因素是:(A) 反应体系是非理想的 (B) 空间的位阻效应 (C) 分子碰撞的激烈程度不够 (D) 分子间的作用力 18.Lindemann 单分子反应机理是假定多原子分子被振动激发后 (A) 立即分解 (B) 有一时滞 (C) 发出辐射 (D) 引发链反应19.同一个反应在相同反应条件下未加催化剂时平衡常数及活化能为k 及E a ,加入正催化剂后则为k '、E a ',则存在下述关系: (A) k '=k , E a =E a ' (B) k '≠k , E a ≠E a ' (C) k '=k , E a >E a ' (D) k '<k , E a '<E a20.过渡态理论的速率常数的公式为()()()k k T h q q q E RT =≠-B AB//exp /∆0,下述说法正确的是(A) q ≠不是过渡态的全配分函数 (B) q A , q B 是任意体积中分子的配分函数 (C) q A , q B , q ≠均是分子在基态时的配分函数(D) ()k T h B /是过渡态M≠中任一个振动自由度配分函数二、 判断题1.关于催化剂特征的不正确描述是在反应前后催化剂的物理性质和化学性质全不改变。

第十二章 化学动力学基础〔二〕1.在K 300时,将)(0.12g gO 和)(1.02g gH 在30.1gdm 的容器内混合,试计算每秒钟、每单位体积内分子碰撞的总数?设)(2g O 和)(2g H 为硬球分子,其直径分别为nm 339.0和nm 247.0。

解:)(1093.2102247.0339.0210922m d d d H O AB --⨯=⨯+=+=)(10896.110016.200.32016.200.321332222---⋅⨯=⨯+⨯=+⋅=mol kg M M M M H O H O μ)(10881.110111002.600.320.13253232--⨯=⨯⨯⨯⨯==m n n O A )(10968.210111002.6016.21.03253232--⨯=⨯⨯⨯⨯==m n n H B 25253210210986.210881.110896.114.3300314.88)1093.2(14.38⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==--B A ABAB n n RTd Z πμπ )(1077.21335--⋅⨯=s m Z AB2.请计算恒容下,温度每增加K 10时, 〔1〕碰撞频率增加的百分数;〔2〕碰撞时在分子连心线上的对平动能超过180-⋅=mol kJ E c 的活化分子对的增加百分数;〔3〕由上述计算结果可得出什么结论?解:〔1〕B A ABAB n n RTd Z πμπ82=T n n Rd Z B A ABAB ln 21)8ln(ln 2+=∴πμπ TdT Z d AB 21ln =或T dT Z dZ AB AB 2= 当温度变化范围不太大时,有TTZ Z AB AB 2∆=∆ 如K T 298=,K T 10=∆时,有%68.1298210=⨯=∆ABAB Z Z〔2〕)exp(RTE q c-= RTE q q d c=∴ln dT RTE q dqc 2= 当K T 298=,180-⋅=mol kJ E c ,K T 10=∆时%10810)298(314.81080232=⨯⨯⨯=∆=∆T RT E q q c 〔3〕通过计算结果可以看出,温度升高时,碰撞频率的增加并不明显,而活化分子数成倍增加。

《物理化学》参考书目一、参考文章目录绪论1.美国化学科学机会调查委员会等编:《化学中的机会》,曹家桢等译,中国化学会出版,1986。

2.化学发展简史编写组,《化学发展简史》,科学出版社1980。

3.国家教委理科化学教材编写委员会物理化学编审组,《物理化学教学文集》,高等教育出版社,1986。

4.中国自然辩证法研究会化学化工专业组,《化学哲学基础》编委会编著,《化学哲学基础》,科学出版社,1986。

第一章热力学第一定律及应用1.王竹溪:“热力学发展史概要”“,《物理通报》,4,145(1962)。

2.王军民,刘芸:“在热化学中引入反应进度的概念”,《大学化学》,3(5),16(1988)。

3.刘子祥:“热化学法闭路循环制氢和氧的新进展”,《化学通报》,6,25(1988)。

]4.H.Erlichson:“热力学第一定律中的内能”,《大学物理》,6,18(1987)。

5.L.K.Nash:“Elementary Chemical Thermodynami cs”,J.Chem. Educ.42,64(1965).第二章热力学第二定律1.陈荣悌:“热力学第二定律“,《化学通报》,1,49(1963)。

]2.王竹溪:“‘热寂说’不是热力学第二定律的科学推论”,《自然科学争鸣》,1,62(1975)。

3.郑克祥:“Gibbs对化学热力学的贡献”,《大学化学》,2(6),55(1987)4.邵美成:“谈谈对热力学第二定律的一些看法”,《化学通报》,6,325(1977)。

5.邵美成:“熵的概念及其在化学中的应用”,《化学通报》,2,120(1974)。

6.李申生:“太阳能利用与热力学定律”,《大学物理》,5(1987)。

7.高执隶:“关于ΔH和ΔG的一些问题”,《大学化学》,2(2),48,1987。

8.童祜嵩:“将热力学偏导数以及状态方程变量、热容和熵表达的一般方法”,《化学通报》,9,46(1982)。

第十二章化学动力学基础二练习题一、选择题1. 化学反应发生的条件是:()(A) (Δr G m)T, p<0 (B) (Δr G m)T, p>0(C) (Δr G m)T, p=0 (D) (Δr G m)T, p≠03. 单原子分子A,B间发生反应,若忽略振动基态能量之差,则实验活化能E a,临界能E c,势垒E b间存在关系为:( )(A) E a=E c+12RT=E b+12RT(B) E a=E b+12RT=E c+RT(C) E a=E c-12RT=E b-12RT(D) E a=E b+RT=E c+RT4. 在T = 300 K,如果分子A和B要经过每一千万次碰撞才能发生一次反应,这个反应的临界能将是:( )(A) 170 kJ·mol-1(B) 10.5 kJ·mol-1(C) 40.2 kJ·mol-1(D) -15.7 kJ·mol-15. 选用适当的催化剂后,使反应活化能比未加催化剂时降低了8500J·mol-1,则二者速率常数比(k cat/k0) ( )(A) 31倍 (B) 61倍(C) 92倍 (D) 4.5倍6. 下列双分子反应中:(1) Br + Br → Br2(2) CH3CH2OH + CH3COOH → CH3CH2COOCH3+ H2O(3) CH4+ Br2→ CH3Br + HBr碰撞理论中方位因子P的相对大小是∶( )(A) P(1) > P(2) > P(3)(B) P(1) > P(3) > P(2)(C) P(1) < P(2) < P(3)(D) P(1) < P(3) < P(2)7. 破坏臭氧的反应机理为:NO + O3 NO→2+ O2NO2+ O NO + O→2在此机理中,NO 是:( )(A) 总反应的产物(B) 总反应的反应物(C) 催化剂(D) 上述都不是8. 对于水溶液中的反应[ Co(NH 3)5Br]2+ + OH - [Co(NH →3)5OH]2+ + Br -如果增加离子强度,此反应的速率将: ( ) (A) 不变 (B) 降低(C) 达到爆炸极限 (D) 增大9. 根据活化络合物理论,液相分子重排反应之活化能E a 和活化焓Δ≠H m 之间的关系是:( )(A) E a = Δ≠H m(B) E a = Δ≠H m - RT(C) E a = Δ≠H m + RT(D) E a = Δ≠H m / RT二、填空题11. 化学反应的简单碰撞理论中能发生化学反应的判据有两个,即__________________________________ _______________________________,____________________________________________。

物理化学学习指导第十一章—第十四章孙德坤-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第十一章化学动力学基础(一)1.298k时,N2O5(g)=N2O4(g)+O2(g),该分解反应的半衰期t1/2=5.7h,此值与N2O5(g)的起始浓度无关。

试求:(1)该反应的速率常数;(2)N2O5(g)转化掉90%所需要的时间。

解:分解反应的半衰期与N2O5(g)的起始浓度无关,说明是一级反应。

已知反应的半衰期,根据一级反应的半衰期与速率常数的关系,即可计算速率常数。

利用一级反应的定积分公式,就可计算当y=0.90时所需要的时间。

(1)k===0.12 h-1(2)t===19.2h5.在298k时,测定乙酸乙酯皂化反应速率。

反应开始时,溶液中乙酸乙酯与碱的浓度都为0.01mol·dm-3,每隔一定时间,用标准酸溶液滴定其中的碱含量,t/min35710152125 [OH-](10-3mol·dm-3)7.40 6.34 5.50 4.64 3.63 2.88 2.54 (1)证明该反应为二级反应,并求出速率常数k值(2)若乙酸乙酯与碱的浓度都为0.002 mol·dm-3,试计算该反应完成95%时所需的时间及该反应的半衰期。

解:已知的是剩余碱的浓度,即(a-x)的数值。

可以用或作图,看哪一个成线性关系。

若的图成一直线,则为一级,若作图成一直线,则为二级。

也可以将实验数据代入一级或二级反应的定积分式,看哪一个的速率常数值基本为一常数,速率常数值为常数的那个反应级数是正确的。

三级反应较少,先可以不试。

(1)假设反应是二级反应,代入二级反应(a=b)的定积分式:k=计算速率常数值。

==11.71(mol·dm-3)-1·min-1==11.55()-1·min-1==11.69()-1·min-1同理,可以求出其他的速率常数值为=11.55()-1·min-1=11.70()-1·min-1=11.77()-1·min-1=11.75()-1·min-1速率常数基本为一常数,说明该反应为二级反应,其平均值为k=11.67()-1·min-1。

第十二章 化学动力学基础(二)自测题Ⅰ.选择题1.在简单硬球碰撞理论中,有效碰撞的定义是(c ) (a)互撞分子的总动能超过E c (b)互撞分子的相对动能超过E c(c)互撞分子的相对平动能在连心线上的分量超过E c (d)互撞分子的内部动能超过E c2.某双原子分子分解反应的阀能E c =83.68 kJ·mol -1,则在300 k 时活化分子所占的分数是(d ) (a)3.719×10-14 (b)6.17×10-15 (c)2.69×10-11 (d)2.69×10-153.有一稀溶液反应33CH COOCH OH P -+→,根据原盐效应,当溶液总的离子强度增加时,反应速率常数k 值将(c )(a)变大 (b)变小 (c)不变 (d)无确定关系 4.已知HI 的光分解反应机理如下:HI H +I hv +→⋅⋅ 2H HI H I ⋅+→+⋅ 2I I M I M ⋅+⋅+→+则该反应的反应物消耗的量子效应(b ) (a)1 (b)2 (c)4 (d)1065.某一反应在一定条件下的平衡转化率为25%,当加入合适的催化剂后,反应速率提高10倍,其平衡转化率将(c )(a)大于25% (b)小于25% (c)不变 (d)不确定 6.设某基元反应在500 K 时的实验活化能为83.14 kJ·mol -1,则此反应的阀能E c 为(d ) (a)2.145 kJ·mol -1 (b)162.1 kJ·mol -1 (c)83.14 kJ·mol -1 (d)81.06 kJ·mol -1 7.根据过渡态理论,液相双分子反应的实验活化能E a 与活化焓r m H ≠∆之间的关系为(b ) (a)a r m E H ≠=∆ (b)a r m E H RT ≠=∆+ (c)a r m E H RT ≠=∆- (d)a r m 2E H RT ≠=∆+ 8.设两个单原子气体A 和B 发生化合反应。

第十二章化学动力学基础(二)【复习题】【1】简述碰撞理论和过渡态理论所用的模型、基本假设和忧缺点。

【解】碰撞理论模型:将反应物分子看成无内部结构刚性球体,它们的碰撞完全是弹性碰撞。

基本假设:是反应物分子只有经过碰撞才能发生反应,但并不是所有碰撞分子都能发生反应,只有当分子的相对碰撞能等于或超过临界能时才能发生反应。

优点:(1)碰撞理论为人们描述了一幅虽然粗造但十分明确的反应图象,在反应速率理论的发展中起了很大作用;(2)对Arrheinus公式中的指数项,指前因子或阈能提出了较明确的物理意义,认为指数项相当于有效碰撞分数,指前因子A相当于碰撞频率;(3)解释了一部分实验事实,理论所计算的速率常数k与较简单的反应实验值相符。

缺点:(1)要从碰撞理论来计算速率常数k,必须要知道临界能E c,它本身不能预言E c的大小,还需通过Arrheinus公式来求,而Arrheinus公式中的E a的求得,首先需要从实验测得k,这就使该理论失去了从理论上预言k的意义,说明该理论为半经验理论;(2)在该理论中曾假设反应物分子是无内部结构的刚性球体,这种假设过于粗糙,因此只对比较简单的反应,理论值与实验值符合的较好,但对更多的反应,计算值与实验值有很大的差别。

过渡态理论模型:描绘出势能面基本假设:a 化学反应不是通过简单的碰撞完成的,分子相遇后,先形成一种过渡态物种——活化络合物;b活化络合物很不稳定,一方面与反应物建立动态平衡,另一方面可分解成产物;c活化络合物分解成产物的步骤是整个反应的决速步;d 活化络合物分解的速率决定与活化络合物的浓度和性质。

优点:a 形象地描绘了基元反应进展的过程;b 原则上可以从原子结构的光谱数据和势能面计算宏观的反应速率常数;c对Arrheinus公式的指前因子作了理论说明,认为它与活化熵有关;d用势能面形象的说明了为什么需要活化能以及反应遵循的能量最低原理。

缺点:a引进了平衡假设和速决步假设并不能符合所有的实验事实;b活化络合物的结构现在还无法从实验上确定,在很大程度上具有猜测性; c 计算方法过于复杂,在实际应用上还存在很大困难,尤其是对于复杂的多原子反应;d 绘制势能面有困难,使该理论受到一定的限制。