古代汉语教案 古代汉语教案 词的本义和引申义

- 格式:doc

- 大小:132.50 KB

- 文档页数:11

第二节词的本义和引申义一、词的本义(一)什么叫词的本义:所谓词的本义,是与该词的书写形式相应并有上古文献资料所能证明的最古的意义。

我们所说的本义,是指造字时代的词义,而不是汉语发生时代的原始义或最初义。

象形字最能反映本义。

(二)掌握词的本义的意义有助于深入领会由本义派生的各引申义,把握词义系统的全局,使纷繁的词义条理清晰。

(三)如何探求词的本义1.分析字形,据形索义借助于词的书写形式来探求词的本义。

2.验之以文献根据字形分析出来的意义,必须有文献资料加以参证。

二、词的引申义(一)什么叫词的引申义所谓引申义,就是由本义直接或间接引申出来的意义。

从引申义与本义的关系看,可以分为直接引申和间接引申两类。

直接引申是指从本义直接派生出来的意义。

间接引申是由直接引申再引申的意义。

(二)词义引申的类型按外在形式分:1.链条式:引申从本义出发,沿着同一方向,在不同层次上连续地引申。

防:(1)以防(堤坝)止水。

(《周礼·地官·稻人》) (2)防民之口,甚于防(堵水)川。

(《国语·周语上》)(3)若敕政责躬, 杜渐防(禁阻)萌,则凶妖销灭,害除福凑矣。

(《后汉书·丁鸿传》)(4)是以王者崇本退末,以礼义防(约束)民欲,实菽粟货财。

(《盐铁论》)(5)君子言有坛宇,行有防(规范)表。

(《荀子·儒效》)防:堤坝—→堵水—→禁阻—→约束—→规范2.辐射式引申:以本义为中心,在同一层面上向不同方向直接引申。

贱:(1)心忧炭贱(物价低)愿天寒。

(白居易《卖炭翁》)(2)威尊命贱(卑微)。

(李华《吊古战场文》)(3)且相如素贱(地位低贱)人,吾羞,不忍为之下。

(《史记·廉颇蔺相如列传》)(4)左右以君贱(轻视)之也。

(《战国策·齐策四》)(5)又迫贱(谦词)事。

(司马迁《报任安书》)贱:卑微、价格低、低贱、轻视、谦词“节”的本义是“竹节”。

竹节有两个特点,一是截分,把事物截分为若干段;二是节制,这若干段的长短是有一定之规的。

一、词的本义(一)怎样理解“本义”所谓本义就是一个词的本来意义,与引申义相对。

说明:本义应该是最早的原始意义。

但是汉语历史非常悠久,早在汉字出现以前,汉语就已存在,可那时汉语的许多词的意义我们已无法考知。

因此较合适的说法是:本义大都是指有文字形体可考、有文献资料可资参证的初始意义。

或:由汉字和汉字记录的古代书面语体现出来的词的本来意义。

(二)怎样寻求本义具体方法是:根据字形探求,辅以文献证据。

在字形上难以看出本义时,更需要文献证据的帮助。

根据字形分析和用文献证据证明,这两种手段常常是结合在一起的。

“元”、“本”、“牢”、“秉”的本义是什么?先看字形:元□ 象一个人的脑袋本□ 表示树根牢□ 表示牲畜的圈秉□ 表示手里拿着的一把禾再求诸文献:1)狄人归其元。

(《左传·僖公三十三年》)(其元:晋将军先轸的头)2)禽之而乘其车,系桑本焉,以徇齐垒。

(《左传·成公二年》)(系:拴、绑;系桑木焉,以徇齐垒:把桑树根拖在车后面,在齐军的营垒前面驱车示威。

)3)亡羊而补牢,未为迟也。

(《战国策·楚策》)4)彼有遗秉,此有滞穗。

(《诗经·小雅·大田》)(遗秉:收割后剩在田里的禾把)“斯”的本义是什么?先看字形,这是个形声字,义符是“斤”,“斤”乃斧子一类的工具,至此,我们仍然难以确知“斯”的本义。

于是求诸文献:墓门有棘,斧以斯之。

(《诗·陈·墓门》)通过文献的语境,我们知道了“斯”的意义是“用斧子砍”,这便是文献资料中显示出的“斯”的本义。

从这里可以看出,文献资料在探求词的本义的过程中往往起着决定性的作用。

又如:“廉”,观其义符是“广(yan)”,知与房屋有关。

再看贾谊《陈政事疏》“故陛九级上,廉远地,则堂高;陛亡级,廉近地,则堂卑”,其意义就更加具体了:“陛”指台阶,“廉”则指厅堂的边缘。

根据汉字的形体探求,辅以文献证明,这种综合的方法是探求词的本义时最常用的。

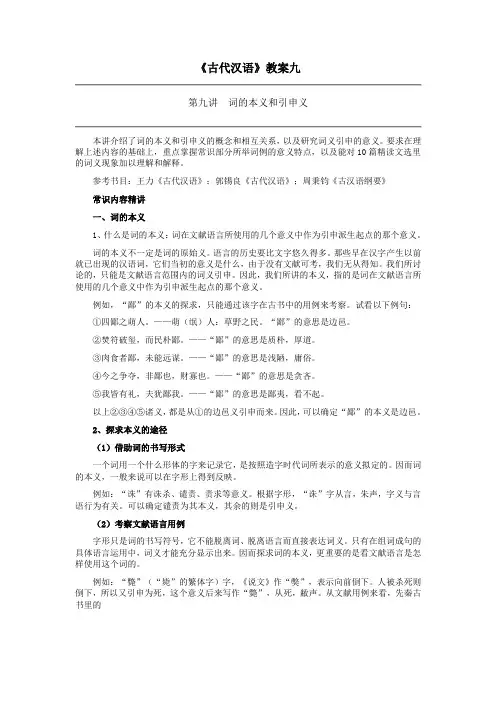

《古代汉语》教案九第九讲词的本义和引申义本讲介绍了词的本义和引申义的概念和相互关系,以及研究词义引申的意义。

要求在理解上述内容的基础上,重点掌握常识部分所举词例的意义特点,以及能对10篇精读文选里的词义现象加以理解和解释。

参考书目:王力《古代汉语》;郭锡良《古代汉语》;周秉钧《古汉语纲要》常识内容精讲一、词的本义1、什么是词的本义:词在文献语言所使用的几个意义中作为引申派生起点的那个意义。

词的本义不一定是词的原始义。

语言的历史要比文字悠久得多。

那些早在汉字产生以前就已出现的汉语词,它们当初的意义是什么,由于没有文献可考,我们无从得知。

我们所讨论的,只能是文献语言范围内的词义引申。

因此,我们所讲的本义,指的是词在文献语言所使用的几个意义中作为引申派生起点的那个意义。

例如,“鄙”的本义的探求,只能通过该字在古书中的用例来考察。

试看以下例句:①四鄙之萌人。

——萌(氓)人:草野之民。

“鄙”的意思是边邑。

②焚符破玺,而民朴鄙。

——“鄙”的意思是质朴,厚道。

③肉食者鄙,未能远谋。

——“鄙”的意思是浅陋,庸俗。

④今之争夺,非鄙也,财寡也。

——“鄙”的意思是贪吝。

⑤我皆有礼,夫犹鄙我。

——“鄙”的意思是鄙夷,看不起。

以上②③④⑤诸义,都是从①的边邑义引申而来。

因此,可以确定“鄙”的本义是边邑。

2、探求本义的途径(1)借助词的书写形式一个词用一个什么形体的字来记录它,是按照造字时代词所表示的意义拟定的。

因而词的本义,一般来说可以在字形上得到反映。

例如:“诛”有诛杀、谴责、责求等意义。

根据字形,“诛”字从言,朱声,字义与言语行为有关。

可以确定谴责为其本义,其余的则是引申义。

(2)考察文献语言用例字形只是词的书写符号,它不能脱离词、脱离语言而直接表达词义。

只有在组词成句的具体语言运用中,词义才能充分显示出来。

因而探求词的本义,更重要的是看文献语言是怎样使用这个词的。

例如:“斃”(“毙”的繁体字)字,《说文》作“獘”,表示向前倒下。

古代汉语—词的本义引申义由于词义是不断发展的,汉语中绝大多数的词都不止一个意义,因此,词的多义现象是古汉语中十分常见的语言现象。

在本节中,我们就来谈谈古汉语书面语言中词的多义现象的几个重要方面——词的本义、引申义和假借义。

一、词的本义1 什么是词的本义所谓词的本义,就是词的本来意义,也就是从记录词的汉字的字形结构上所反映出来的、并且在古代的书面语言材料中得到证明的意义。

词的本义不一定是词的原始意义或最早的意义。

这是因为在汉字诞生之前,语言(口头语言)早已产生,某个词在口语中刚出现时究竟表示什么意思,我们无法考证。

据考古发掘,中华大地上早在1 70万年之前,就有元谋猿人的活动,就有人类社会,就有语言。

而汉字的产生历史,大约可以追溯到五六千年以前的仰韶文化时期。

同170万年相比,五、六千年实在是短暂得很。

我们现在了解古代语言,主要是靠用汉字记录的书面材料;王力先生说:“所谓古代汉语,实际上就是古书里的语言。

”因此,研究和学习古代汉语,离不开汉字。

在汉字诞生之前的一百六七十万年中,汉语的形态和词的含义,我们无法确切知道。

因此,我们界定的词的本义,是从有记录词的汉字之时算起的,而不是从语言中词的产生之时算起的。

词的本义和词的原始意义之间不能画等号。

对于一个多义词来说,本义在它的所有含义中,居于中心地位,其他含义多数是从本义派生发展出来的,抓住了本义,其他含义也就容易理解。

清儒江沅[yuán]在《说文解字注·后叙》中指出:“本义明而后余义明,引申之义亦明,假借之义亦明。

”这是对本义与引申义、假借义关系的深刻揭示。

例如,在新版《辞海》中,“题”字共有七个义项,即:①头额;②标识篇首的文字,如“标题”、“篇题”;③题目、问题;④书写、署,如“题字”、“题诗”;⑤品评;⑥章奏;⑦通“提”。

在这七个义项中,“头额”是本义,《说文》:“题,额也,从页,是声。

”《说文》告诉我们,“题”是形声字,它的本义与“页”有关,读音为“是”。

词的本义和引申义引我讲我们讲了词的古今词义的异同、我们在前两周讲了古今词义的异同,举例说明有许多词在古汉语和现代汉语中意义有所不同,这是由于语言发展变化引起的,今天我们要讲的“词的本义和引申义”就是要来探讨词义变化发展的主要方式,通过大量的例子让大家了解词的本义和引申义间的关系,掌握词义变化的脉洛,深刻地理解、掌握词义。

这一讲我们主要谈以下几个问题一、什么是词的本义和引申义二、为什么要分析词的本义和引申义三、考察、推求本义的方法四、如何分析引申义五、研究词的本义和引申义应注意的几个问题四、词的本义和引申义一、什么是词的本义和引申义一个词有好几个意义,其中有较原始的,有后来发展,变化来的,还有借假义,一般人说词的本义是指它最初的意义。

①什么是词。

词是语言中能独立运用的最小的单位,一个词由形式内容两部分组成,形式是它的读音,内容是它表达的概念。

不包括形体、字义同词义。

②词的产生就是语言的产生,语言产生可以追溯到人类社会刚产生的几十万年前,我们如果说研究词的最初产生的意义,那么研究工作是无从作起的。

我们研究词的本义,往往要借助文字记录的语言材料来考察词较原始的意义。

字是记录语言的符号,它是为了记录表现语言、解决语言时空问题而产生的,是语言发展到一定时期的产物。

有人曾作过这样一个比喻,来说明词和字它们产生的时间差异,如果人类使用语言是一年的时间,那么文字则是在一年的最后一天的最后一小时才产生的,所以,我们借助文字资料来研究的词的本义并不是汉语最原始的意义,而是指由汉字和汉字记录的古代书面语体现出的最古老的意义。

引申义:在语言的发展过程中,由词的一个基本意义派生出一个或几个有关的意义叫词的引申义。

例如:引:小篆写作,指事字,左边是“弓”,右边一竖是符号性质,表示弓弦拉到的位置。

《说文》“开弓也”本义是拉开弓,《孟子·尽心上》“君子引而不发,跃如也。

”把弓拉开,形状变长,所以引申为长,延长,(还有拉、导领、后退等义)在“引申”这一词中用的是延长这一义申:甲文作,籀文作昌,小篆作,从甲文看象闪电形,申是古电字,后来假借为地支名和陈述义,作为伸展一义,有人认为是引申义,闪电光延申状由“引申”一词我们可以看出什么是词的本义和引申义。

词义的“引申”是汉语词义发展的主要方式,词义不断地引申就可以克服词和语言发展不相适应的矛盾,使语言更好地完成帮助人们交际的任务,但从另一方面说,一词多义现家太纷繁,又给学习掌握选成了困难,为了学习古汉语的需要,我们有必要来分析词的本义和引申义。

二、为什么要分析词的本义和引申义1、分析本义,引申义不仅知其然,而且知其所以然,这样会加深对词义的理解。

例如:绥:有安抚的意思△君若以德绥.诸侯,谁敢不服。

《齐桓公成楚》 现在“海宁”“绥怀”“绥服”都有安抚的意思,绥为什么会有安抚的意思,由字形来看,安抚不会是绥的本义,从糸来丝也丝与织品有关。

《说文》 ,车中把也,从糸从妥。

绥的本义指车中的绳带。

供乘车时作拉手用。

△“升车女立正,执绥。

”《论语·乡宪》拉住此绳能保持身体平衡。

所以引申出“安”“安抚”的意思。

再如乘。

有△及滑,郑商人弦高将市于周,遇之,以乘.韦先,牛十二犒师。

《殽之战》四张△公乘.无人。

《晏婴论季世》战车。

△与屈充乘.而观之,《齐桓公·伐楚》 甲文作素:①朴素:百姓素朴,(贡谊《治安策序》)登高登木驾车 乘车 乘船乘于人物之上 (一套车车四马)战车马 四凭借利用乘时、乘机、乘势压倒战 胜镇守 防守欺 凌乘人,不义②白色:春冬之时则素湍绿潭,回情倒影。

《三峡》 ③白白地:彼君子兮,不素餐兮(一餐:指白吃不干事) ④平素一向:点广素爱人,士卒多为用者未看色的丝织品 平常行为:我行我素。

上和下垂的丝帛之类 下糸,细丝也《说文》白致曾也本义是未看色的丝织品2.可以以简驭繁地去掌握词义。

我们学习任何东西都要下功夫,但要在下苦功夫的基础上去巧学,词义是非常纷繁的,有的词有十几个甚至几十个意义。

这些意义间并非杂乱无章,它们之间存在着联系性,词的本义,引申义间的关系就体现了这种联系性,抓住本义,就能抓住了网上的纲、纲笔目张,引申义的发展也就容易找到线索了,固而纷繁就能向简单转化,杂乱就会变得有系统了。

例如: 责 责①谁习计会,能为文收责.薛者乎?《齐策》债 ②宋多责.赂于郑《左桓公十二年》索取 ③躬自厚薄责.于人,《论语》要求(抽象要求) ④吏簿责.洚侯。

《史记·洚侯世家》(以文集责问,诘问) ⑤痛自刻责.。

《汉书·韩延寿传》责备 ⑥数加笞责.。

《新王代史罗家人传》责罚 ⑦百司逃责.。

《上孝宇皇帝第一书》责任 这些意义纷繁,有没办法以简驭繁,把它们互相联系来呢,有的《说文》责,求也,从贝来声。

求什么,从贝与钱财有关,求责,欠人家的钱叫债(责)要债也要叫责果,《中华大字典》列有31条义项,其中意义有联系的有17项 ①木实也 《说文》 ②信也 《广雅》未看色的丝织品白色白白地本色朴素素质平素一白事物发展过程时间平常行为 平素行为素 讨 债索取 要债 要求诘问责任 责备责罚债 抽象③定也 《广韵》 ④诚也, 今不果往《淮南·道应》 ⑤成也 行必果《论语》 ⑥能也,君是以不果来也《孟子·果上》 ⑦克也 是以不果奉《晋语》 ⑧终也 果伏剑而死《台览·岂廉》 ⑨美也 味一无果 《郑语》 ⑩决也,于是弗果用《檀弓》 ○11勇(勇敢、有勇气)决也,真如此,志计不果《点语》 ○12必行也,若是道也,果《晋语》 ○13敢行其志也,其身果而辞顺,《晋语》 ○14杀敌为果,《左宣二年》 ○15济也,善有果而已 《老子》 ○16遂也(成功、顺利)始果运游之若○17竟也,果丧其目,《晋语》尽管(终于、竟然)果的本义和引申义有17项之多,但抓住本义,进行分析,就可找到头绪。

其中①木实指果实,是本义。

《说文》 ,木实也,象果形在木之上。

说明果是象形字。

甲文作 。

2——17是引申义果实是由树木而结果而成实的,开花结果是必然规律,故引申出“倍”,“定”“诚”“决”等义,由开花长成果,引申出“成”义;开花能结果,引申出“能”“克”义,结果是开花终了,引申出“终”义;果实味美,引申出“美”义,果实被破开,比喻引申出“杀敌”义。

“决”有坚决义,又引伸出“勇敢”“必行”“敢行其志”义“终”与“济”“遂”“意”都有“终”了“完成”义,所以由“终”义又引申出“济”“遂”“美”解:《辞海》收了四个读音,二十七个意义,咱们教材上举列前九项为例: ①判也,刻分也。

△庖丁为志君解牛《庄子·养生五》 △率夫将解鼋14杀敌(果实破开比喻引申杀敌)○11勇决(果效、有勇气) ○12女行(“决”有“坚决”义故引出)○13敢行其志 ○15济 ○16遂 ○17美 “终”“济”“美” 都有终了义②离散也。

“恐天下解也。

”《汉书·除余传》注:谓离散其心。

③说也,析言事理也。

“闭约而无解”《荀子·非十二子》 ④脱也,免除也。

△解 不敢当阶。

疏:脱也。

《礼·曲礼》 △於法无所解。

《汉书·孔老传》注:免也 ⑤开放也,严城解扉,《后汉书·耿纯传赞》⑥觉悟也“太祖遂与韩遂、马超战渭南,问汗於诩,对曰:“离之而已”太祖曰:“解”。

”《三国志》注消释觉悟也。

⑦意识也,详见解 ⑧消释怨隙也,如方和解⑨达也,无南无北,奭然四解,《庄子·秋水》 成立英注,奭然无碍开放甲文写作 ,金文写作 小篆作 象两手拨脱牛角状,《说文》“判也,从刀判牛角一曰解 兽也,”本义是判也,剖也,剖开3.辨析本义、引申义也能帮助区别古今词义的异同。

时,“ ”,四时也,从日,乎声, 古文时,从日之声,本义是四时,也就是“季节”。

《论衡·难岁》“积分为日,累日为月,连月为时,记时为岁。

”顾炎武说,“古无以一月分为十二时之说”《尚书·供范》言“岁”“月”“日”不言时,《尚书·光典》之四时,《左传》之三时,皆指春夏秋冬也。

自汉以下历法渐密,于是一日分为十二时,成语“不违反时”指农业上的季节。

三、考察,推求本义的方法:掌握本义是基础,不了解本义,就谈不上分析引申义。

考察,推求本义的方法一般有两种,一是分析字形结构,二是考核文献资料1.分析字形结构探求本义我们在“汉字的结构和发展”一节中已讲过汉字是表意文字,字形与字义有剖开②解释③解法⑤开放④解脱③解说,君知其解乎 ⑥觉悟 ⑦见解 ⑧和解密切的联系,特别是象形,指事,会意字,从字形的分析中就可以知道它所表示的词的较原始的意义,即本义象形,小篆作,金文作,本义指一种砍伐的工具。

臣甲文写作,小篆写作臣。

《说文》“牵也,事君也,象屈服之形。

”郭老说臣是竖目也人在低头时,眼睛即处于竖立位置,字形正表示俯首屈从之意。

身,金文写作,小篆写作,《说文》“躯也”引申义,本义妇女怀孕形妾,甲文写作,象一个头部受过刑跪着的人,表示屈膝服侍人的意思,小篆写作本义女奴隶。

指事。

丹甲文写作,小篆写作《说文》:“巴越之赤石也,象采丹井‘·’象丹形。

”本义是丹砂(牲砂)血,甲文写作,小篆写作,下象器皿,中间加上符号,表示那里有血,《说文》“祭所荐牲血也。

”本义是特血,供祭祀用。

会意、解、判也,分也字,小篆写作,《说文》“乳也”段注“人及鸟生子曰乳。

”表示人在屋子生孩子,本义是生孩子。

夙,甲文作,上象月亮,下象人举二手,合起来表示:人清晨起做事时,残月尚在宫中,小篆写作。

《说文》“早敬也,从持事,虽夕不休,早敬者也。

”束甲文作,象把树枝捆起来,小篆写作。

《说文》“缚也。

”本义是捆缚草木。

形声字不能直接分析出字的本义,但从形符可以知道字的本义的范畴。

宣,从宀亘声,,小篆作象屋舍侧视,故从宀的字与房屋有关,《说文》天子室宝也。

,篆文作,从声,从与走有关,《说文》“之也,从声,宋鲁语”。

从分析字形入手,掌握字的本义,并不是让我们一个个去分析汉字的结构,我们可以利用前人的成果,我们要特别提到的是东汉评慎所著的《说文解字》这是一部专门分析汉字结构,分析字的本义的书,例如弦,小篆作《说文》“弓弦也,从“弓”象丝轸之形。

”(轸同珍,转。

)本义是弓弦,《史记·李将军列传》其射,见敌急,非在数十步之内,度不中不发,发即应弦而倒。

《说文》一书注释比较简单,而且是用汉代的语言写的,有许多东西不易看懂,就要看《说文》的注解本,自《说文》问世以来,有许多小学家进行注释,研究成就较大的清代有三家,段玉裁《说文解字注》王筠《说文释例》朱骏声《说文道训定声》研究的侧重不同,对于了解本义和引申义作用大的是《段注》,他不仅解释许慎的原解而且结合词的运用阐明其发展变化即引申义,例如:革《说文》……革更也。