19世纪40---60年代

- 格式:ppt

- 大小:786.00 KB

- 文档页数:11

中国近代史阶段特征历史阶段特征,是指特定历史阶段的重大历史事件所赋予历史的深刻烙印,它揭示不同历史时期在政治、经济、民族关系、对外关系、文化等方面发展的共性内容,是阶段历史的本质属性和发展趋向的集中反映。

明确认识历史阶段特征,是阶段和单元复习的核心内容。

笔者将中国近代史的阶段特征整合如下,以飨读者。

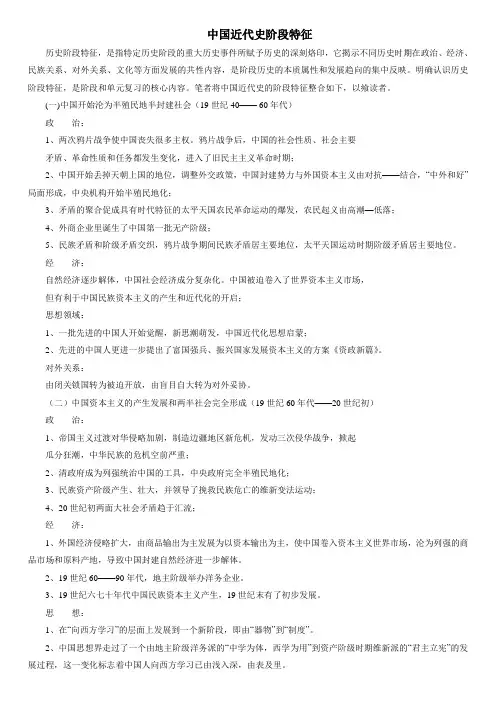

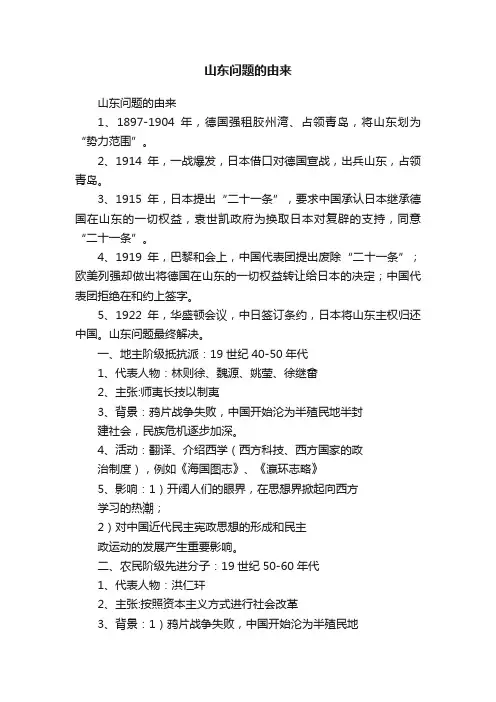

(一)中国开始沦为半殖民地半封建社会(19世纪40—— 60年代)政治:1、两次鸦片战争使中国丧失很多主权。

鸦片战争后,中国的社会性质、社会主要矛盾、革命性质和任务都发生变化,进入了旧民主主义革命时期;2、中国开始丢掉天朝上国的地位,调整外交政策,中国封建势力与外国资本主义由对抗——结合,“中外和好”局面形成,中央机构开始半殖民地化;3、矛盾的聚合促成具有时代特征的太平天国农民革命运动的爆发,农民起义由高潮—低落;4、外商企业里诞生了中国第一批无产阶级;5、民族矛盾和阶级矛盾交织,鸦片战争期间民族矛盾居主要地位,太平天国运动时期阶级矛盾居主要地位。

经济:自然经济逐步解体,中国社会经济成分复杂化。

中国被迫卷入了世界资本主义市场,但有利于中国民族资本主义的产生和近代化的开启;思想领域:1、一批先进的中国人开始觉醒,新思潮萌发,中国近代化思想启蒙;2、先进的中国人更进一步提出了富国强兵、振兴国家发展资本主义的方案《资政新篇》。

对外关系:由闭关锁国转为被迫开放,由盲目自大转为对外妥协。

(二)中国资本主义的产生发展和两半社会完全形成(19世纪60年代——20世纪初)政治:1、帝国主义过渡对华侵略加剧,制造边疆地区新危机,发动三次侵华战争,掀起瓜分狂潮,中华民族的危机空前严重;2、清政府成为列强统治中国的工具,中央政府完全半殖民地化;3、民族资产阶级产生、壮大,并领导了挽救民族危亡的维新变法运动;4、20世纪初两面大社会矛盾趋于汇流;经济:1、外国经济侵略扩大,由商品输出为主发展为以资本输出为主,使中国卷入资本主义世界市场,沦为列强的商品市场和原料产地,导致中国封建自然经济进一步解体。

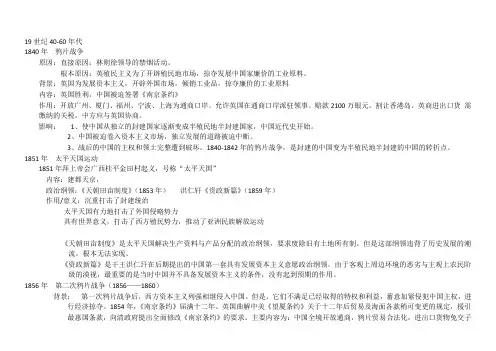

19世纪40-60年代1840年鸦片战争原因:直接原因:林则徐领导的禁烟活动。

根本原因:英殖民主义为了开辟殖民地市场,掠夺发展中国家廉价的工业原料。

背景:英国为发展资本主义,开辟外国市场,倾销工业品,掠夺廉价的工业原料内容:英国胜利,中国被迫签署《南京条约》作用:开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸。

允许英国在通商口岸派驻领事。

赔款2100万银元。

割让香港岛。

英商进出口货需缴纳的关税,中方应与英国协商。

影响:1、使中国从独立的封建国家逐渐变成半殖民地半封建国家,中国近代史开始。

2、中国被迫卷入资本主义市场,独立发展的道路被迫中断。

3、战后的中国的主权和领土完整遭到破坏。

1840-1842年的鸦片战争,是封建的中国变为半殖民地半封建的中国的转折点。

1851年太平天国运动1851年拜上帝会广西桂平金田村起义,号称“太平天国”内容:建都天京,政治纲领:《天朝田亩制度》(1853年)洪仁轩《资政新篇》(1859年)作用/意义:沉重打击了封建统治太平天国有力地打击了外国侵略势力具有世界意义,打击了西方殖民势力,推动了亚洲民族解放运动《天朝田亩制度》是太平天国解决生产资料与产品分配的政治纲领,要求废除旧有土地所有制。

但是这部纲领违背了历史发展的潮流,根本无法实现。

《资政新篇》是干王洪仁玕在后期提出的中国第一套具有发展资本主义意愿政治纲领,由于客观上周边环境的恶劣与主观上农民阶级的漠视,最重要的是当时中国并不具备发展资本主义的条件,没有起到预期的作用。

1856年第二次鸦片战争(1856——1860)背景:第一次鸦片战争后,西方资本主义列强相继侵入中国。

但是,它们不满足已经取得的特权和利益,蓄意加紧侵犯中国主权,进行经济掠夺。

1854年,《南京条约》届满十二年。

英国曲解中美《望厦条约》关于十二年后贸易及海面各款稍可变更的规定,援引最惠国条款,向清政府提出全面修改《南京条约》的要求。

主要内容为:中国全境开放通商,鸦片贸易合法化,进出口货物免交子口税,外国公使常驻北京等。

山东问题的由来山东问题的由来1、1897-1904年,德国强租胶州湾、占领青岛,将山东划为“势力范围”。

2、1914年,一战爆发,日本借口对德国宣战,出兵山东,占领青岛。

3、1915年,日本提出“二十一条”,要求中国承认日本继承德国在山东的一切权益,袁世凯政府为换取日本对复辟的支持,同意“二十一条”。

4、1919年,巴黎和会上,中国代表团提出废除“二十一条”;欧美列强却做出将德国在山东的一切权益转让给日本的决定;中国代表团拒绝在和约上签字。

5、1922年,华盛顿会议,中日签订条约,日本将山东主权归还中国。

山东问题最终解决。

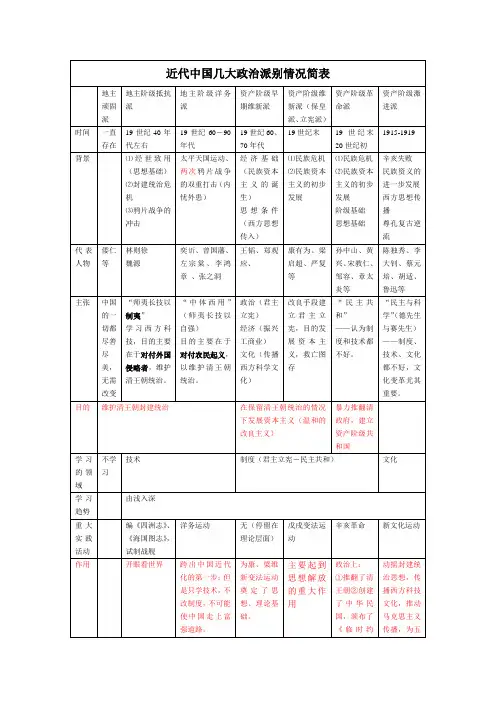

一、地主阶级抵抗派:19世纪40-50年代1、代表人物:林则徐、魏源、姚莹、徐继畲2、主张:师夷长技以制夷3、背景:鸦片战争失败,中国开始沦为半殖民地半封建社会,民族危机逐步加深。

4、活动:翻译、介绍西学(西方科技、西方国家的政治制度),例如《海国图志》、《瀛环志略》5、影响:1)开阔人们的眼界,在思想界掀起向西方学习的热潮;2)对中国近代民主宪政思想的形成和民主政运动的发展产生重要影响。

二、农民阶级先进分子:19世纪50-60年代1、代表人物:洪仁玕2、主张:按照资本主义方式进行社会改革3、背景:1)鸦片战争失败,中国开始沦为半殖民地半封建社会,民族危机逐步加深。

2)天京变乱后,为挽救危局,振兴天国4、活动:提出《资政新篇》5、评价:1)是中国最早的、最完整的资本主义改革方案,体现了近代中国历史发展的趋势,反映了时代特色。

2)未能反映农民最迫切的愿望和要求;处于战争环境,未能真正推行。

三、地主阶级洋务派:19世纪60-90年代1、代表人物:李鸿章、左宗棠、曾国藩2、主张:中学为体、西学为用(师夷长技以自强,以求富)把君主专制制度和儒家思想作为统治的根本;用西方的文化科学知识和思想为封建统治服务。

3、背景:1)第二次鸦片战争失败,半殖民地半封建社会进一步加深。

2)中国思想界出现了?°变局论?±4、活动:兴起洋务运动5、实质:是维护封建专制统治的器物改革。

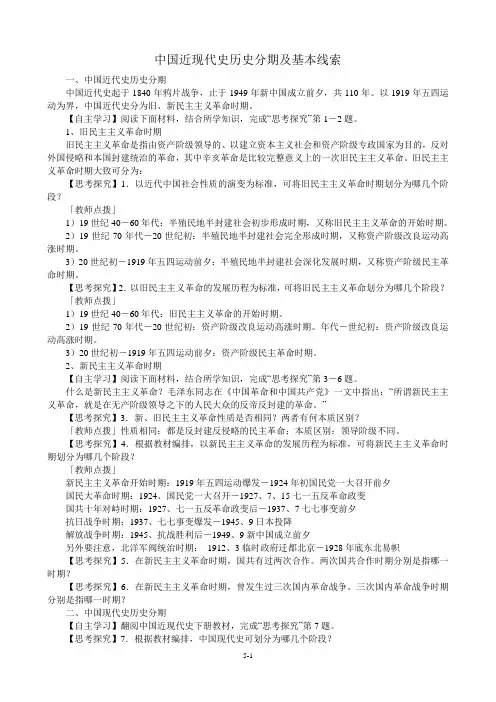

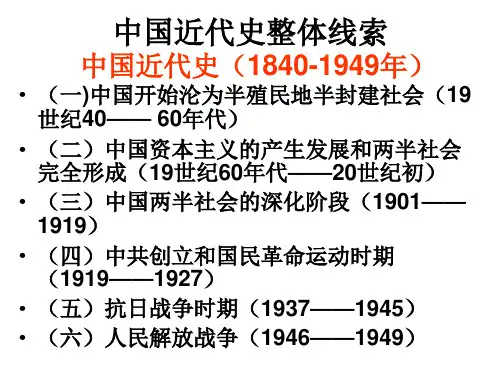

中国近现代史历史分期及基本线索一、中国近代史历史分期中国近代史起于1840年鸦片战争,止于1949年新中国成立前夕,共110年。

以1919年五四运动为界,中国近代史分为旧、新民主主义革命时期。

【自主学习】阅读下面材料,结合所学知识,完成“思考探究”第1-2题。

1、旧民主主义革命时期旧民主主义革命是指由资产阶级领导的、以建立资本主义社会和资产阶级专政国家为目的,反对外国侵略和本国封建统治的革命,其中辛亥革命是比较完整意义上的一次旧民主主义革命。

旧民主主义革命时期大致可分为:【思考探究】1.以近代中国社会性质的演变为标准,可将旧民主主义革命时期划分为哪几个阶段?「教师点拨」1)19世纪40-60年代:半殖民地半封建社会初步形成时期,又称旧民主主义革命的开始时期。

2)19世纪70年代-20世纪初:半殖民地半封建社会完全形成时期,又称资产阶级改良运动高涨时期。

3)20世纪初-1919年五四运动前夕:半殖民地半封建社会深化发展时期,又称资产阶级民主革命时期。

【思考探究】2.以旧民主主义革命的发展历程为标准,可将旧民主主义革命划分为哪几个阶段?「教师点拨」1)19世纪40-60年代:旧民主主义革命的开始时期。

2)19世纪70年代-20世纪初:资产阶级改良运动高涨时期。

年代-世纪初:资产阶级改良运动高涨时期。

3)20世纪初-1919年五四运动前夕:资产阶级民主革命时期。

2、新民主主义革命时期【自主学习】阅读下面材料,结合所学知识,完成“思考探究”第3-6题。

什么是新民主主义革命?毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一文中指出:“所谓新民主主义革命,就是在无产阶级领导之下的人民大众的反帝反封建的革命。

”【思考探究】3.新、旧民主主义革命性质是否相同?两者有何本质区别?「教师点拨」性质相同:都是反封建反侵略的民主革命;本质区别:领导阶级不同。

【思考探究】4.根据教材编排,以新民主主义革命的发展历程为标准,可将新民主主义革命时期划分为哪几个阶段?「教师点拨」新民主主义革命开始时期:1919年五四运动爆发-1924年初国民党一大召开前夕国民大革命时期:1924、国民党一大召开-1927、7、15七一五反革命政变国共十年对峙时期:1927、七一五反革命政变后-1937、7七七事变前夕抗日战争时期:1937、七七事变爆发-1945、9日本投降解放战争时期:1945、抗战胜利后-1949、9新中国成立前夕另外要注意,北洋军阀统治时期:1912、3临时政府迁都北京-1928年底东北易帜【思考探究】5.在新民主主义革命时期,国共有过两次合作。

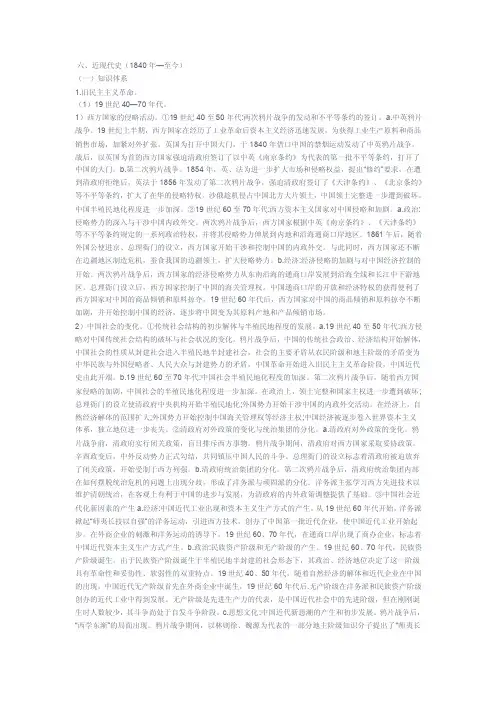

六、近现代史(1840年—至今)(一)知识体系1.旧民主主义革命。

(1)19世纪40—70年代。

1)西方国家的侵略活动。

①19世纪40至50年代:两次鸦片战争的发动和不平等条约的签订。

a.中英鸦片战争。

19世纪上半期,西方国家在经历了工业革命后资本主义经济迅速发展,为获得工业生产原料和商品销售市场,加紧对外扩张。

英国为打开中国大门,于1840年借口中国的禁烟运动发动了中英鸦片战争。

战后,以英国为首的西方国家强迫清政府签订了以中英《南京条约》为代表的第一批不平等条约,打开了中国的大门。

b.第二次鸦片战争。

1854年,英、法为进一步扩大市场和侵略权益,提出“修约”要求,在遭到清政府拒绝后,英法于1856年发动了第二次鸦片战争,强迫清政府签订了《天津条约》、《北京条约》等不平等条约,扩大了在华的侵略特权。

沙俄趁机侵占中国北方大片领土,中国领土完整进一步遭到破坏。

中国半殖民地化程度进一步加深。

②19世纪60至70年代:西方资本主义国家对中国侵略和加剧。

a.政治:侵略势力的深入与干涉中国内政外交。

两次鸦片战争后,西方国家根据中英《南京条约》、《天津条约》等不平等条约规定的一系列政治特权,并将其侵略势力伸展到内地和沿海通商口岸地区。

1861午后,随着外国公使进京、总理衙门的设立,西方国家开始干涉和控制中国的内政外交。

与此同时,西方国家还不断在边疆地区制造危机,蚕食我国的边疆领土,扩大侵略势力。

b.经济:经济侵略的加剧与对中国经济控制的开始。

两次鸦片战争后,西方国家的经济侵略势力从东南沿海的通商口岸发展到沿海全线和长江中下游地区。

总理衙门设立后,西方国家控制了中国的海关管理权。

中国通商口岸的开放和经济特权的获得便利了西方国家对中国的商品倾销和原料掠夺。

19世纪60年代后,西方国家对中国的商品倾销和原料掠夺不断加剧,并开始控制中国的经济,逐步将中国变为其原料产地和产品倾销市场。

2)中国社会的变化。

①传统社会结构的初步解体与半殖民地程度的发展。

1.19世纪浪漫主义文学产生于18世纪末,19世纪上半叶为繁荣期。

它是法国大革命催生的社会思潮的产物,德国古典哲学和空想社会主义为其提供了思想理论基础。

2.真正开创浪漫主义潮流的是“ 湖畔派”三诗人:华兹华斯、柯勒律治和骚塞。

3.华兹华斯是英国浪漫主义文学的先驱,“湖畔派”诗人中创作成就最大的一位。

1798年,华兹华斯和柯勒律治发表了《抒情歌谣集》,这是英国浪漫主义兴起的标志;而华兹华斯为其所写的序言也被看做是英国浪漫主义诗歌的“美学宣言”。

1843年,华兹华斯被授予“桂冠诗人”称号。

《丁登寺赋》是华兹华斯抒情诗的杰作。

4.雪莱是英国浪漫主义诗人,《西风颂》是其代表性的作品之一,名句“ 冬天如果来了,春天还会远吗?”恩格斯称赞他为“天才的预言家”,他的代表作是诗剧《解放了的普罗米修斯》。

5.拜伦《东方叙事诗》是以东方为题材的传奇诗,作品中的主人公多是流浪者、流浪汉形象,具有作者本人的思想性格特征,被称为“拜伦式英雄”。

长篇叙事诗《唐璜》是拜伦的代表作。

6.雨果是浪漫主义运动的领袖,作品《<克伦威尔>序言》是浪漫主义文学的宣言书;提岀了一条新的美学原则:对照。

《巴黎圣母院》是一曲反封建悲歌,这部小说是浪漫派文学的典范作品之一。

1830年《欧那尼》的上演标志着浪漫主义战胜了古典主义。

雨果的创作以《九三年》煞尾。

7.大仲马是法国浪漫派的骁将,也是世界通俗小说的典范作家。

《亨利三世及其宫廷》是第一部浪漫派的剧作,预示了浪漫派日后的胜利。

他最岀名的代表作是小说《基督山伯爵》。

8.凡尔纳被称为科幻小说之父,《乘气球漫游》是第一篇科幻小说,此外还有《格兰特船长的女儿》、《八十天环游地球》等作品。

9.惠特曼是美国的民族诗人,诗集《草叶集》唱岀了美利坚合众国的新声,成为美国现代诗和现代文学的开山鼻祖。

10.麦尔维尔是美国浪漫主义文学代表作家,其代表作《白鲸》,被公认为是时代的镜子,是“美国想象力最辉煌的表达”。

11 .司各特是欧洲历史小说的创始人,对欧洲小说的发展有很大影响。

高中历史各阶段特征(一)夏、商、西周时期(前2070-前771年)●阶段特点:奴隶制国家产生、发展和繁荣。

1.政治:商:王权与神权结合;西周:分封制、宗法制盛行,以血缘为纽带;尚未形成中央集权。

2.经济:农业:“金石并用”时代,“刀耕火种”;井田制盛行;手工业:丝织、青铜技术先进;商业:商人、货币出现,工商业官府垄断。

3.文化:中国早期文化产生(甲骨文、金文等);文化教育官府垄断,贵族享有受教育的特。

(二)春秋战国时期(前771-前221年)●阶段特点:社会大动荡、大变革;奴隶制瓦解、封建制确立。

1.政治:周王室衰落,诸侯混战;新兴地主阶级崛起,各国变法,分封制瓦解。

2.经济:农业:铁器、牛耕出现,精耕细作;自耕农、佃农产生;井田制瓦解,土地私有制确立;商业:私营工商业发展,工商业城市兴起。

战国时期商鞅变法重农抑商。

3.文化:私学兴盛;士阶层崛起,百家争鸣;儒道法墨家主张、法家与中央集权、民本思潮;文化成就辉煌(现实主义《诗经》,浪漫主义《离骚》);奠定了中国传统文化的基础。

(三)秦汉时期(前221年-公元220年)●阶段特点:统一的专制主义中央集权国家形成和初步发展1.政治:国家统一,疆域拓展;专制主义中央集权制度确立和发展(皇帝、三公九卿、郡县制;汉代内朝、外朝(三公九卿)、刺史等)。

2.经济:农业:奖励耕织和垦荒;汉推广犁耕;手工业:技术提高(丝织、青瓷),丝绸之路兴起;政府严格控制工商业。

商业:统一度量衡、货币秦半两圆形方孔钱;3.文化:思想专制(焚书坑儒到独尊儒术);科技领先(东汉造纸术);文化发展(秦统一文字:小篆。

隶书秦朝出现,汉代成熟。

汉赋)(四)魏晋南北朝时期(220年-589年)●阶段特点:国家分裂,民族大融合,文化多元。

1.政治:国家分裂,民族融合。

2.经济:均田制实行,北方经济恢复;生产技术创新(翻车、灌钢法等)。

草市。

3.文化:书法隶变——楷、草、行。

信仰多样——儒、佛、道。

19世纪40年代到60年代中国的阶段特征:1.社会进程:由一个主权独立的封建国家开始沦为半殖民地半封建社会(1)含义:半殖民地是指部分丧失独立和主权、形式上保留本国政府的国家;半封建社会是指封建主义瓦解但不彻底、资本主义发展但不充分的社会形态。

不能理解为一半是殖民地一半是封建社会,也不能理解为政治上是半殖民地,经济上是半封建社会。

半殖民地与半封建社会都有政治、经济、文化等方面的内涵。

严格地说,鸦片战争后的二十年间,中国社会主要呈现出半殖民地的特征,到60年代,又呈现出半封建的特征。

但是半殖民地半封建社会作为近代中国社会性质的整体则是以鸦片战争为开始的标志。

教学建议:可用图示来表示半殖民地半封建社会独立国家——半殖民地——殖民地;封建社会——半封建社会——资本主义社会;而且可以上述图示组合在一起,但中间的连结线可用两种颜色区分。

(2)表现:A、政治上,丧失很多主权,由一个主权独立的国家开始走上半殖民地的道路;中央机构开始半殖民地化;由于社会性质的变化,中国社会主要矛盾、革命任务、革命性质也发生变化。

B、经济上,自然经济开始解体,中国市场开始卷入资本主义世界市场,开启了中国近代化,逐步走上半封建的道路。

不平等贸易使中国经济的半殖民地色彩越来越浓。

C、思想上,“天朝上国”思想开始遭到冲击,向西方学习的“新思想”开始萌发;中国人民在同中外反动势力斗争中,开始有了新的认识,特别是对西方的认识。

D、对外关系上,由闭关锁国转向被迫开放,由原来的朝贡外交变为抵抗侵略并逐渐妥协;统治阶级外交政策调整,开始改变在外交上的不明事理的态度。

2.革命斗争:资产阶级民主革命的初步兴起(太平天国运动)3.探索道路:主要是地主阶级抵抗派学习西方“器物”即科技(魏源在《海国图志》提倡“师夷长技以制夷”的主要目的是要对付夷人,而不是针对自己的根本弊端,所以存在浓重的封建色彩,当时没有多少人理解,更没有多少人来实践);农民阶级领袖,洪秀全学习西方基督教、洪仁玕学习西方的资本主义。

近代中国的三次思想解放潮流1.基本线索:学习西方物质文明──学习西方政治制度──学习西方民主精神和科学态度──接受马克思主义──“走自己的路”──文革结束后重新确立实事求是的思想路线。

2.演变历程:(一)19世纪40~60年代:主要学习西方物质文明。

(1)内容:①魏源、林则徐主张“向西方学习”;②洪秀全、洪仁玕主张在中国发展资本主义;③洋务派与顽固派论战。

(2)特点:①先进地主阶级知识分子和农民革命领袖探索救国道路;②向英国等西方资本主义国家学习;③显示出中国现代化历史进程的起步;④“师夷长技”、深受工业革命的影响;⑤洋务派与顽固派的论战,形成中国近代第一次思想解放潮流。

(二)19世纪末20世纪初:进入到学习西方政治制度的新阶段。

(1)内容:①19世纪末,资产阶级维新派与顽固派进行论战,实质是资产阶级思想与封建思想的正面交锋,使一些知识分子摆脱封建思想束缚,形成了中国近代第一次思想解放潮流,推动了维新变法运动的高涨。

②1905-1907年,资产阶级革命派与立宪保皇派之间展开论战,争论的核心问题是要不要以革命暴力推翻清政府。

结果,民主革命思想得到进一步传播,形成了中国近代第二次思想解放潮流,推动了资产阶级革命高潮的到来。

(2)特点:①中国先进分子在认识西方问题上进入到了一个更深的层次;②由资产阶级维新思想发展为资产阶级民主革命思想;④随着民族危机的加深,学习西方的经济、政治制度已从书本和口头上变为了资产阶级的实际行动,相继兴起了维新变法运动和辛亥革命;④从学习日本走改良道路转变为学习欧美走革命道路。

(三)新文化运动前期:发展到学习西方民主精神与科学思想。

(1)内容:1915年开始的民主科学与尊孔复古的论战,陈独秀等资产阶级激进民主主义者以西方民权、平等和进化论思想为指导,大力宣传西方资产阶级的民主精神和科学态度,极大地动摇了封建正统思想,形成中国近代第三次思想解放潮流,为中国革命新时期的到来准备了条件。

中国近现代史下纪年表——by Vicky1839年林则徐虎门销烟1840年-1842年鸦片战争1842年8 《中英南京条约》签订,鸦片战争结束19世纪40-50年代外国商人在通商口岸设船坞工厂中国无产阶级产生1943—1944 英国领事曲解《虎门条约》公布《上海租地章程》1844年《中美望厦条约》、《中法黄埔条约》签订1851年金田起义太平天国建立1853年太平天国占领南京,改南京天京,定都天京《天朝田亩制度》颁布1856年太平天国领导集团内部互相残杀1856-1860 第二次鸦片战争1858年清政府分别与英、法、美、俄签定《天津条约》1859年洪仁玕向洪秀全进呈《资政新篇》1860年清政府分别与英、法、俄签订《北京条约》二鸦之后俄国分割我国领土的各种条约,见P13 1861年北京政变1861年总理衙门成立(清设管理各国事务)1862年京师同文馆成立1864年天京陷落,太平天国运动失败19世纪60年代以后西方资义思想传入,早期资阶维新思想产生19世纪60-70年代中国资本主义工业在上海广州天津等沿海地区兴起民族资产阶级产生19世纪60-90年代洋务运动19世纪70年代以后资本主义向帝国主义过度19世纪80年代中期洋务派建立北洋,南阳,福建海军1883-1885年中法战争1894-1895年甲午中日战争1894 孙中山在檀香山成立兴中会1895初日军进攻威海卫北洋海军覆灭1895.6 初日军占领台北1895年中日《马关条约》签定1985春康有为组织公车上书19世纪90年代帝国主义国家掀起瓜分中国的狂潮1898年康有为呈递《应诏统筹全局折》——资阶维新施政纲领戊戌变法1899 清政府命袁世凯镇压义和团19世纪末20世纪初资阶维新派与封建顽固势力论战1900年义和团运动高潮八国联军侵华战争7.14 天津陷落8月初进攻北京1901 清政府新政1901年9月《辛丑条约》签定1904日俄战争1905年孙中山东京中国同盟会成立废除科举制1906.12萍浏醴起义1911年黄花岗起义立宪派要求裁汰军机处设责任内阁1911年10月10日武昌起义1912年(民国元年)中华民国成立《中华民国临时约法》1912年2.12 清帝退位3月袁世凯任中华民国临时大总统8月同盟会改组为国民党1913年宋教仁案二次革命1914初袁世凯解散国会,废除《临时约法》,改内阁制为总统制秋日本入侵山东1915.5.9 袁世凯接受“二十一条”——五九国耻袁世凯改“中华民国”为“中华帝国”,年号“洪宪”护国运动开始新文化运动开始1916年袁世凯恢复帝制失败1917年张勋复辟失败1917年护法运动开始1919年5月4日五四爱国运动爆发1921年7月23 中国共产党成立1922年初香港中国海员大罢工1922年7月中国共产党第二次全国代表大会召开1923年中共第三次全国代表大会,建立革命统一战线京汉铁路工人大罢工1924年中国国民党第一次全国代表大会国共两党第一次合作实现北京政变冬孙中山北上宣言1925.3.12 孙中山逝世1925 五卅爱国运动爆发9月省港大罢工1926 国民革命军出师北伐1927年3月上海工人第三次武装起义胜利1927年4月12日蒋介石发动“四一二”反革命政变1927年7月15日汪精卫发动“七一五”反革命政变1927年7月国民革命失败1927年4月蒋介石在南京建立国民政府。