中庸节选解读

- 格式:ppt

- 大小:2.50 MB

- 文档页数:22

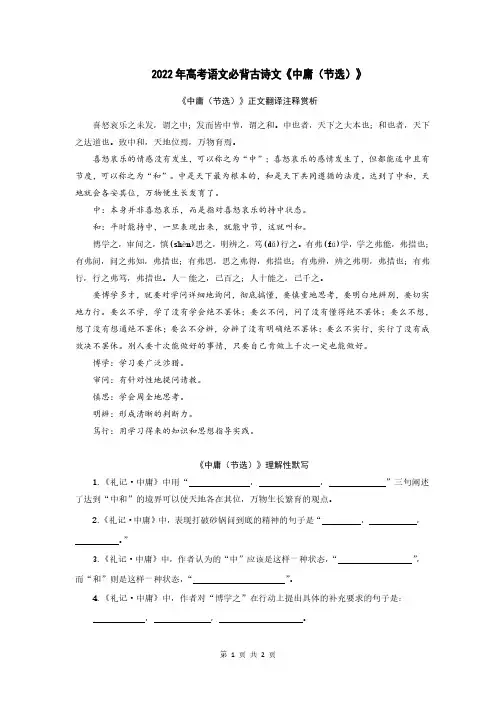

2022年高考语文必背古诗文《中庸(节选)》《中庸(节选)》正文翻译注释赏析喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

喜怒哀乐的情感没有发生,可以称之为“中”;喜怒哀乐的感情发生了,但都能适中且有节度,可以称之为“和”。

中是天下最为根本的,和是天下共同遵循的法度。

达到了中和,天地就会各安其位,万物便生长发育了。

中:本身并非喜怒哀乐,而是指对喜怒哀乐的持中状态。

和:平时能持中,一旦表现出来,就能中节,这就叫和。

博学之,审问之,慎(shèn)思之,明辨之,笃(dǔ)行之。

有弗(fú)学,学之弗能,弗措也;有弗问,问之弗知,弗措也;有弗思,思之弗得,弗措也;有弗辨,辨之弗明,弗措也;有弗行,行之弗笃,弗措也。

人一能之,己百之;人十能之,己千之。

要博学多才,就要对学问详细地询问,彻底搞懂,要慎重地思考,要明白地辨别,要切实地力行。

要么不学,学了没有学会绝不罢休;要么不问,问了没有懂得绝不罢休;要么不想,想了没有想通绝不罢休;要么不分辨,分辨了没有明确绝不罢休;要么不实行,实行了没有成效决不罢休。

别人要十次能做好的事情,只要自己肯做上千次一定也能做好。

博学:学习要广泛涉猎。

审问:有针对性地提问请教。

慎思:学会周全地思考。

明辨:形成清晰的判断力。

笃行:用学习得来的知识和思想指导实践。

《中庸(节选)》理解性默写1.《礼记·中庸》中用“,,”三句阐述了达到“中和”的境界可以使天地各在其位,万物生长繁育的观点。

2.《礼记·中庸》中,表现打破砂锅问到底的精神的句子是“,,。

”3.《礼记·中庸》中,作者认为的“中”应该是这样一种状态,“”,而“和”则是这样一种状态,“”。

4.《礼记·中庸》中,作者对“博学之”在行动上提出具体的补充要求的句子是:,,。

5.《礼记·中庸》中,作者对“审问之”在行动上提出具体的补充要求的句子是:,,。

中庸节选讲解

《中庸》是中国古代儒家经典之一,是四书五经中的重要著作之一。

它的内容涵盖了道德、政治、哲学、人性等多个方面,是一篇具有深刻内涵的经典著作。

以下是对其中一段节选的讲解:

“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

”

这段话的意思是:人的喜怒哀乐等情感还没有表现出来的时候,叫做“中”;表现出来以后,如果能够合乎节度,不偏不倚,恰到好处,叫做“和”。

中是天下万物之本源,和是天下万物达到的境地。

如果能够做到致中和,那么天地就会各安其位,万物就会生长发育了。

这段话是《中庸》的开篇之言,是全书的核心思想。

它提出了“中”与“和”的概念,认为“中”是本源,是天下万物的根本所在;“和”是达到的境地,是实现“中”的理想状态。

只有致中和,才能使天地安位,万物生长。

这段话对于我们理解中国古代哲学思想非常重要。

它强调了人的内在修养与外在表现的和谐统一,以及人与自然、人与社会的和谐相处。

只有把握好“中”与“和”的关系,才能达到天人合一的境界,实现人生的最高追求。

此外,《中庸》还提出了一系列重要的道德规范和行为准则,例如“己所不欲,勿施于人”、“君子慎独”、“不患寡而患不均”等等。

这些规范和准则对于我们今天的社会仍然具有重要的指导意义。

总之,《中庸》是中国古代哲学思想中的重要著作之一,它所提出的“中”与“和”的思想以及一系列道德规范和行为准则,对于我们理解中国古代文化、促进社会和谐以及提升个人修养都具有重要的意义。

中庸全文及译文《中庸》--子思第一章原文:天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

译文:上天赋予人和物的根本,叫做“性”;在人即人性,在物即物性。

遵循本性自然的规律,叫做“道”。

修养人性自然的法规,叫做“教”。

原文:道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。

译文:“道”是片刻也脱离不开的,能够脱离开的,就不是“道”了。

因此,有道德的君子非常谨慎、敬畏地对待那眼睛只有天下最诚的圣人,才能充分地发挥他的天性;发尽天性,才能发尽人性;发尽人性,才能发尽物性;发尽物性,就能助天地化生、养育万物;能助天地化育万物,就能与天地并列,排在第三了。

看不见、耳朵听不见的东西 - “道”;遏制住欲念,即使是在隐晦或细微的地方,也不让它显现出来。

因此,当君子一个人独处的时候他是特别谨慎的。

原文:喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也。

和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

译文:喜怒哀乐等感情还没有抒发出来的时候,叫做“中”;抒发出来而又完全符合礼义的标准,叫做“和”。

中是天下的根本,和是天下的通途。

能达到中和的境界,天地就会各安其位、正常运行,万物就会正常地生长、发育。

第二章原文:仲尼日:“君子中庸,小人反中庸。

君子之中庸也,君子而时中;小人之反中庸也,小人而无忌惮也。

”译文:孔子说:“君子能做到‘中庸’;小人相反,做不到‘中庸’。

君子能做到中庸,是因为君子时刻都能做得恰如其分,既‘不超过’又不‘不足’;小人则相反,做不到中庸,是因为小人做事无所顾忌。

”第三章原文:子曰:“中庸其至矣乎!民鲜能久矣。

”译文:孔子说:“中庸是至高无上的道德标准了吧!百姓之中很久以来就很少有人能做到了。

”第四章原文:子曰:“道之不行也,我知之矣。

知者过之,愚者不及也。

道之不明也,我知之矣。

贤者过之,不肖者不及也。

人莫不饮食也,鲜能知味也。

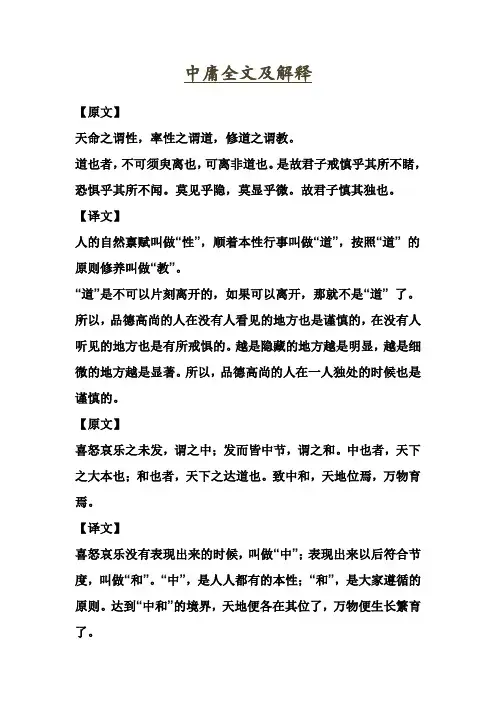

中庸全文及解释【原文】天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微。

故君子慎其独也。

【译文】人的自然禀赋叫做“性”,顺着本性行事叫做“道”,按照“道” 的原则修养叫做“教”。

“道”是不可以片刻离开的,如果可以离开,那就不是“道” 了。

所以,品德高尚的人在没有人看见的地方也是谨慎的,在没有人听见的地方也是有所戒惧的。

越是隐藏的地方越是明显,越是细微的地方越是显著。

所以,品德高尚的人在一人独处的时候也是谨慎的。

【原文】喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

【译文】喜怒哀乐没有表现出来的时候,叫做“中”;表现出来以后符合节度,叫做“和”。

“中”,是人人都有的本性;“和”,是大家遵循的原则。

达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。

【原文】仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。

君子之中庸也,君子而时中。

小人反之中庸也,小人而无忌惮也。

”子曰:“中庸其至矣乎!民鲜能久矣!”子曰:“道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。

道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。

人莫不饮食也,鲜能知味也。

”【译文】仲尼说:“君子中庸,小人违背中庸。

君子之所以中庸,是因为君子随时做到适中、恰当;小人之所以违背中庸,是因为小人肆无忌惮,无所顾忌。

”孔子说:“中庸大概是最高的德行了吧!普通人很少有能长久实行它的!”孔子说:“中庸之道不能实行的原因,我知道了:聪明的人超过了中庸的度,愚蠢的人智力达不到中庸的标准。

中庸之道不能弘扬的原因,我知道了:贤能的人做得太过分,不贤的人根本做不到。

就像人们每天都要吃喝,但却很少有人能够真正品尝出滋味。

”【原文】子曰:“舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民。

其斯以为舜乎!”子曰:“人皆曰‘予知。

《中庸》全文+翻译+注释儒家文化的《中庸》。

第一个意思是:保持中立并不容易。

这意味着生活不会偏离和改变它的目标和主张。

这是一种持续成功的方式。

孔子曾说:“中庸是一种美德。

中庸是最重要的。

人民生机勃勃已经很久了。

”第二层意义:指中正、平和。

人需要保持中正平和,如果失去中正、平和一定是喜、怒、哀、乐太过,治怒唯有乐,治过喜莫过礼,守礼的方法在于敬。

所以月牙山人说:只要保持一颗敬重或者敬畏的心,中正、平和就得以长存,人的健康就得以保障。

第三种含义:中间是指善的含义和平庸的相同用法,即中间用法的含义。

这意味着一个人应该有技能,成为有用的人才;这也意味着人们应该坚守岗位,在自己的岗位上寻找自己的位置。

《中庸》原是《小戴礼记》中的一篇。

作者为孔子后裔子嗣子思,后经秦代学者修改整理。

《中庸》是被宋代学人提到突出地位上来的,宋一代探索中庸之道的文章不下百篇,北宋程颢、程颐极力尊崇《中庸》。

南宋朱熹又作《中庸章句》,并把《中庸》和《大学》、《论语》、《孟子》并列称为“四书”。

宋、元以后,《中庸》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对古代教育产生了极大的影响。

中庸就是即不善也不恶的人的本性。

从人性来讲,就是人性的本原,人的根本智慧本性。

实质上用现代文字表述就是“临界点”,这就是难以把握的“中庸之道”。

子程子曰,「不偏之谓中;不易之谓庸。

」中者,天下之正道。

庸者,天下之定理。

中立是世界的根基【原文】天命之谓性(1),性之谓道(2),修道之谓教道也者,不你可以马上离开,但你不能离开道。

因此,一个绅士的谨慎比他看到的要多,他的恐惧比他听到的要多。

不看隐藏,不显示微(3)。

因此,一个绅士应该谨慎对待自己的独立性。

幸福、愤怒、悲伤和喜悦的缺失被称为(4);头发和一切都在中间部分(5),称为和。

世界上的人也是世界的根基;和也者,天下之达道也。

致(6)中和,天地位焉,万物育焉。

(第1章)[注](1)命运:天赋。

朱子解释说:“天堂与殷和杨和五个元素一起转化为万物,而齐则形成,而理性也赋予严和命令。

儒家文化的《中庸》。

第一层意义:中不偏,庸不易。

是指人生不偏离,不变换自己的目标和主。

这就是一个持之以恒的成功之道。

孔子有曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”第二层意义:指中正、平和。

人需要保持中正平和,如果失去中正、平和一定是喜、怒、哀、乐太过,治怒唯有乐,治过喜莫过礼,守礼的方法在于敬。

所以月牙山人说:只要保持一颗敬重或者敬畏的心,中正、平和就得以长存,人的健康就得以保障。

第三层意义:中指好的意思,庸同用,即中用的意思。

指人要拥有一技之长,做一个有用的人才;又指人要坚守自己的岗位,要在其位谋其职。

《中庸》原是《小戴礼记》中的一篇。

作者为孔子后裔子嗣子思,后经代学者修改整理。

《中庸》是被宋代学人提到突出地位上来的,宋一代探索中庸之道的文章不下百篇,北宋程颢、程颐极力尊崇《中庸》。

南宋朱熹又作《中庸章句》,并把《中庸》和《大学》、《论语》、《孟子》并列称为“四书”。

宋、元以后,《中庸》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对古代教育产生了极大的影响。

中庸就是即不善也不恶的人的本性。

从人性来讲,就是人性的本原,人的根本智慧本性。

实质上用现代文字表述就是“临界点”,这就是难以把握的“中庸之道”。

子程子曰,「不偏之谓中;不易之谓庸。

」中者,天下之正道。

庸者,天下之定理。

中和是天下的根本【原文】天命之谓性(1),性之谓道(2),修道之谓教道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微(3)。

故君子慎其独也。

喜怒哀乐之未发,谓之中(4);发而皆中节(5),谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致(6)中和,天地位焉,万物育焉。

(第1章)【注释】(1)天命:天赋。

朱熹解释说:“天以阴阳五行化生万物,气以成形,而理亦赋焉,犹命令也。

”(《中庸章句》)所以,这里的天命(天赋)实际上就是指的人的自然禀赋,并无神秘色彩。

(2)率性:遵循本性,率,遵循,按照,(3)莫:在这里是“没有什么更……”的意思。

高中背诵古诗文内容及解析—中庸(节选)《礼记》喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

解读《中庸》是《礼记》的第三十一篇,“中”为居中不偏,“庸”为用。

“中庸”是讲儒家的中和之道。

“喜怒哀乐之未发,谓之中”,意思是说喜怒哀乐之情没产生的时候,就叫“中”。

人有感物生情的天然本性,当没有任何外物的刺激时,喜怒哀乐之情不会产生,人的内心是平静的,不偏不倚,所以“谓之中”。

朱熹《四书章句集注》对此的解释是:“喜、怒、哀、乐,情也。

其未发,则性也,无所偏倚,故谓之中。

”由此可知,“中”就是人的天然本性,天然本性对于天下万物而言,当然是最根本的所在,故云“中也者,天下之大本也”。

“发而皆中节,谓之和”,是说喜怒哀乐种种感情一旦产生,总是要抒发表现出来的,情感的抒发表现必须“中节”,就是要做到合情合理、恰当合适,没有乖戾之情,没有过分之情,恰到好处。

感情抒发的“中节”,就是“和”。

对此朱熹解释云:“发皆中节,情之正也,无所乖戾,故谓之和。

”“和”是“情之正”,是内心情感的正当合理、恰当合适地抒发表现。

“和”要求在抒发表现内在感情时,必须掌握好合适的程度,不可过分。

既要使感情得到抒发表现,又要抒发得合适恰当,不能损害别人,所以,这种“和”是“天下之达道”,是通用于天下的基本准则,人人都应该遵守。

达到“中和”的境界,就能“天地位,万物育”,天地万物就能够秩序井然地生长发展,因为“致中和”一方面使本性得到了尊重,另一方面使合情合理的和谐准则得到了实现。

“天地位焉,万物育焉”实际正是“中和”巨大功能的体现,这也是儒家极力提倡“中和”原则、强调“中庸”之道的原因所在。

“致中和”的实质就是注重人之内在心性的修养,其关键在于达到性情之“和”。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

有弗学,学之弗能弗措也;有弗问,问之弗知弗措也;有弗思,思之弗得弗措也;有弗辨,辨之弗明弗措也;有弗行,行之弗笃弗措也。

中庸(节选)·《礼记》原文注释与鉴赏中庸(节选) 《礼记》天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微。

故君子慎其独也。

喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。

”君子之中庸也,君子而时中。

小人之中庸也,小人而无忌惮也。

子曰:“中庸其至矣乎,民鲜能久矣。

”子曰:“道之不行也,我知之矣。

知者过之,愚者不及也。

道之不明也,我知之矣。

贤者过之,不肖者不及也。

人莫不饮食也,鲜能知味也。

”子曰:“道其不行矣夫!”子曰:“舜其大知也与!舜好问,而好察迩言。

隐恶而扬善。

执其两端,用其中于民。

其斯以为舜乎!”子曰:“人皆曰予知,驱而纳诸罟擭陷阱之中,而莫之知辟也。

人皆曰予知,择乎中庸而不能期月守也。

”子曰:“回之为人也,择乎中庸,得一善,则拳拳服膺而弗失之矣。

”子曰:“天下国家可均也,爵禄〔51〕可辞〔52〕也,白刃可蹈〔53〕也,中庸不可能〔54〕也。

”……哀公〔55〕问政。

子曰:“文武〔56〕之政,布〔57〕在方策〔58〕。

其人存,则其政举〔59〕;其人亡,则其政息。

人道敏〔60〕政,地道敏树〔61〕。

夫政也者,蒲芦〔62〕也。

故为政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。

仁者人也,亲亲为大。

义者宜〔63〕也,尊贤为大。

亲亲之杀〔64〕,尊贤之等,礼所生也。

在下位,不获乎上,民不可得而治矣。

故君子不可以不修身,思修身不可以不事亲,思事亲不可以不知人,思知人不可以不知天。

“天下之达道五,所以行之者三。

曰:君臣也,父子也,夫妇也,昆弟〔65〕也,朋友之交也。

五者,天下之达道也。

智仁勇三者,天下之达德也。

所以行之者一〔66〕也。

或〔67〕生而知之,或学而知之,或困而知之。

及其知之一也。

或安〔68〕而行之,或利而行之,或勉强而行之。

《中庸》全文及注释《中庸》全文及注释第一章中和是天下的根本【原文】天命之谓性(1),性之谓道(2),修道之谓教。

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微(3)。

故君子慎其独也。

喜怒哀乐之未发,谓之中(4);发而皆中节(5),谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致(6)中和,天地位焉,万物育焉。

【注释】(1)天命:天赋。

朱熹解释说:“天以阴阳五行化生万物,气以成形,而理亦赋焉,犹命令也。

”(《中庸章句》)所以,这里的天命(天赋)实际上就是指的人的自然禀赋,并无神秘色彩。

(2)率性:遵循本性,率,遵循,按照,(3)莫:在这里是“没有什么更……”的意思。

见(xian):显现,明显。

乎:于,在这里有比较的意味。

(4)中(zhong):符合。

(5)节:节度法度。

(6)致,达到。

【译文】人的自然禀赋叫做“性”,顺着本性行事叫做“道”,按照“道”的原则修养叫做“教”。

“道”是不可以片刻离开的,如果可以离开,那就不是“道”了。

所以,品德高尚的人在没有人看见的地方也是谨慎的,在没有人听见的地方也是有所戒惧的。

越是隐蔽的地方越是明显,越是细微的地方越是显著。

所以,品德高尚的人在一人独处的时候也是谨慎的。

喜怒哀乐没有表现出来的时候,叫做“中”;表现出来以后符合节度,叫做“和”。

“中”,是人人都有的本性;“和”,是大家遵循的原则,达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。

【读解】这是《中庸》的第一章,从道不可片刻离开引入话题,强调在《大学》里面也阐述过的“慎其独”问题,要求人们加强自觉性,真心诚意地顺着天赋的本性行事,按道的原则修养自身。

解决了上述思想问题后,本章才正面提出“中和”(即中庸)这一范畴,进入全篇的主题。

作为儒学的重要范畴之一,历来对“中庸”有各种各样的理解。

本章是从情感的角度切入,对“中”、“和”作正面的基本的解释。

按照本章的意思,在一个人还没有表现出喜怒哀乐的情感时,心中是平静淡然的,所以叫做“中”,但喜怒哀乐是人人都有而不可避免的,它们必然要表现出来。

中庸全文注解1.天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

道也者,不可须臾离也;可离,非道也。

◎白话解:上天所赋予人的本质特性叫做本性(天性),遵循着本性以做人处事叫做道,圣人的教化,就是遵循本性,来修正过与不及的差别现象,使一切事物皆能合于正道,这称之为教化。

这个正道,是片刻也不能够离开的,如果可以离开,就不是正道了。

2.君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫现乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。

◎白话解:君子在没有人看到的地方,更是小心谨慎。

在没有人听到的地方,更是恐惧害怕。

最隐暗的地方,也是最容易被发现的处所,最微细的事物,也是最容易显露的,因此君子在一个人独处的时候,更要特别谨慎。

3.喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

◎白话解:喜怒哀乐的情感还没有发生的时候,心是平静无所偏倚的,称之为“中”;如果感情之发生都能合乎节度,没有过与不及则称之为和。

“中”是天下万事万物的根本,“和”是天下共行的大道。

如果能够把中和的道理推而及之,达到圆满的境界,那么天地万物,都能各安其所,各遂其生了。

4.仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。

君子之中庸也,君子而时中,小人之反中庸也,小人而无忌惮也。

”◎白话解:孔子说:“君子一言一行所作所为都合乎中庸的道理,小人所作所为都违反中庸的道理,君子之所以能合乎中庸的道理,是因为君子能随时守住中道,无过与不及;小人之所以违反中道,是因为小人不明此理,无所顾忌无所不为。

”5.子曰:“舜其大知也与,舜好问而好察迩言,隐恶而扬善。

执其两端,用其中于民,其斯以为舜乎!”◎白话解:孔子说;“舜真是具有大智能啊!他喜欢征询别人的意见,就算是浅近的话,也欢喜省察它的含意。

把别人的错误和不好的意见隐藏起来,同时又表扬别人正确的好意见,最后再将众人的意见,所有过与不及之处都加以折衷,取其中道,施行于人民,这就是舜之所以为天下百姓拥戴,与津津乐道的缘故吧!”6.子路问“强”。

国学中庸的全文及解读天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。

喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸,君子之中庸也,君子而时中;小人之反中庸也,小人而无忌惮也。

”子曰:“中庸其至矣乎!民鲜能久矣!”子曰:“道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。

道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。

人莫不饮食也,鲜能知味也。

”子曰:“道其不行矣夫!”子曰:“舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,其斯以为舜乎!”子曰:“人皆曰予知,驱而纳诸罟擭陷阱之中,而莫之知辟也。

人皆曰予知,择乎中庸,而不能期月守也。

”子曰:“回之为人也,择乎中庸,得一善,则拳拳服膺而弗失之矣。

”子曰:“天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也。

”子路问强。

子曰:“南方之强与?北方之强与?抑而强与?宽柔以教,不报无道,南方之强也,君子居之。

衽金革,死而不厌,北方之强也,而强者居之。

故君子和而不流,强哉矫!中立而不倚,强哉矫!国有道,不变塞焉,强哉矫!国有无道,至死不变,强哉矫!”子曰:“素隐行怪,后世有述焉,吾弗为之矣。

君子遵道而行,半途而废,吾弗能已矣。

君子依乎中庸,遁世不见知而不悔,其唯圣人乎!”君子素其位而行,不愿乎其外。

素富贵,行富贵;素贫贱,行贫贱;素夷狄,行夷狄;素患难,行患难:君子无入而不自得焉。

在上位不陵下,在下位不援上,正己而不求于人,则无怨。

上不怨天,下不尤人。

故君子居易以俟命,小人行险以徼幸。

子曰:“射有似乎君子,失诸正鹄,反求诸其身。

”子曰:“舜其大孝也与!德为圣人,尊为天子,富有四海之内,宗庙飨之,子孙保之。

故大德必得其位,大德必得其禄,大德必得其名,大德必得其寿。