中国古代帝王谥号谥法全解

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:5

古代谥号谥法(含谥法表)谥号为中国古代帝王、诸侯(包括朝鲜、越南、泰国、日本君主)、大臣等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,评定褒贬,而给予一个寓含善意评价、带有评判性质的称号。

赐谥权高度集中于皇帝手中,要取决于“圣裁”。

谥法至迟发轫于商代。

甲骨文中,对当时的帝王均称王,对先王则以“日名”称,如大甲、小甲,而日名则是帝王死后通过占卜而定的祭日(如前面的“甲”),再加上区别字(大、小……)用以区分,后来逐渐把一些溢美之词用作区别字,这就是谥法的开始。

据统计,西汉到清朝末期,历代宗室、百官得谥者共10473人,而明清代两代就有5935人,占总数的57%左右。

帝王的谥号一般是由礼官议定经继位的帝王认可后予以宣布,臣下的谥号则由朝廷赐予。

谥法初起时,只有“美谥”、“平谥”,没有“恶谥”。

善、恶“谥号”则源自西周共和以后,另外还有“私谥”。

谥号的选定根据谥法,谥法规定了一些具有固定涵义的字,供确定谥号时选择。

这些字大致分为下列几类:上谥,即表扬类的谥号,如:“文”,表示具有“经纬天地”的才能或“道德博厚”、“勤学好问”的品德;“康”表示“安乐抚民”;“平”表示“布纲治纪”。

下谥,即批评类的谥号,如:“炀”表示“好内远礼”,“厉”表示“暴慢无亲”、“杀戮无辜”,“荒”表示“好乐怠政”、“外内从乱”等。

中谥,多为同情类的谥号,如:“愍”表示“在国遭忧”,“在国逢难”;“怀”表示“慈仁短折”。

私谥,这是有名望的学者、士大夫死后由其亲戚、门生、故吏为之议定的谥号;“私谥”始于周末,到汉代才盛行起来。

徽号,(皇后之“尊号”即“徽号”。

如清代同治皇帝尊自己的生母那拉氏为“圣母皇太后”,上徽号为“慈禧”。

徽号也可每逢庆典累加,那拉氏的徽号最后积有“慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙”多达16个字,而她的谥号为“孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇后”多达二十五个字)先秦时的谥号以用一个字为常,也有用两三个字的。

中国皇帝的谥号、庙号知识详解中国皇帝的谥号如何分类中国皇帝的谥号有褒扬性的美谥、怜惜性的平谥、贬义性的恶谥三种。

1、美谥,如:庄、武、文、宣、襄、明、睿、康、景、懿。

历史上大多数皇帝的谥号都是“美谥”,比如皇帝有经天纬地之才,或者起码勤奋好学,那么可以给个“文”字(如汉文帝刘恒、魏文帝曹丕等);如果这皇帝有着开疆拓土或者平定祸乱的巨大功业,那么则可以谥号为“武”(如战国时赵武灵王、汉武帝刘彻、魏武帝曹操等);2、平谥:如:怀、悼、哀、闵、思、殇,有点同情的意味。

在“平谥”中,如果一个皇帝的谥号是“怀”,那大概是说他性格仁慈,但是没什么能力,搞不好后来还短命早死;如果是“愍”,则是说这皇帝在位时国家遭难,虽然这国难并非由于这任皇帝昏庸而起,但总归他也无力回天,因而后人只能对他表示惋惜和同情。

3、恶谥,如:厉、灵、炀,都含有否定的意思。

被给予“恶谥”的皇帝,一般暴慢无亲被称作“厉”,比如我们一开始说的那个周厉王。

其他比较常见恶谥还有“炀”(隋炀帝)、“哀”(鲁哀公)、“幽”(周幽王)、“灵”(卫灵公)等等。

扩展资料谥号哀:早孤短折曰哀;恭仁短折曰哀;德之不建曰哀;遭难已甚曰哀;处死非义曰哀安:好和不争曰安;兆民宁赖曰安;宽容平和曰安;宽裕和平曰安;所保惟贤曰安;中心宅仁曰安;修己宁民曰安;务德不争曰安;庄敬尽礼曰安;敬而有礼曰安;貌肃辞定曰安;止于义理曰安;恭德不劳曰安;静正不迁曰安;懿恭中礼曰安;凝重合礼曰安比:择善而从曰比;事君有党曰比成:安民立政曰成;刑民克服曰成;佐相克终曰成;制义克服曰成;礼乐明具曰成;持盈守满曰成;遂物之美曰成;通达强立曰成;经德秉德曰成;民和神福曰成;道兼圣智曰成;夙夜警戒曰成;曲直赴礼曰成;仁化纯被曰成;不忘久要曰成;德备礼乐曰成;德见于行曰成;久道化隆曰成;内德纯备曰成;坤宁化洽曰成【参考资料来源:百度百科——谥号】皇帝的谥号标准字数是多少?举例说明。

中国古代,皇帝的称呼往往和年号、谥号和庙号联系在一起,比如汉高祖就是庙号,隋炀帝就是谥号,乾隆皇帝就是年号。

谥号的解释古代皇帝谥号之解谥(亦作谥) 号,就是王、公、卿、⼤夫( ⾃汉代起则是皇帝、⼤⾂、亲贵、⼠⼤夫) 死后依其⽣前事迹给予的称号。

按传统说法,谥号起始于周,⽐庙号要早⼋百年,⽽谥的范围也不限于帝王。

商代亡国之君是纣王。

纣王姓⼦名⾟,《史记.殷不纪》说: 「帝⼄崩,⼦⾟⽴,是为帝⾟,天下谓之纣。

」在「⾟」前加⼀「帝」字,是后⼈叙史时加添的,并⾮谥号; 「纣」可能是同⼈给他的恶谥。

周代有谥,则确凿⽆疑,第⼀代周王姬发谥武,史称周武王: 武王之⽗姬昌虽未开创周朝,但武王追尊为王、加谥⽇⽂,称周⽂王。

秦朝曾经废谥号。

秦始皇认为,让谥是以⼦( 嗣皇帝)议⽗( 先帝)、以⾂议君; 下议上就是不敬,所以秦朝皇帝⽆谥号( 亦⽆庙号) ,对⼤⾂也不赐谥。

及⾄汉初⼜恢复谥法。

先帝下葬前由礼官议谥,嗣皇帝定谥。

汉代标榜「以孝治天下」,⾃惠帝起,诸帝谥号都有「孝」字,称孝惠帝、孝⽂帝、孝景帝等。

史家叙史作省称,或略去「孝」字,或略去「帝」字,例如「孝惠」、「惠帝」。

庙号、谥号连称时,庙号在前、谥号在后。

例如汉武帝的全称是「世宗孝武皇帝」。

谥号最初⽤⼀个字,后来有两个字的,例如战国时赵武灵王、魏安厘( 僖)王,还有三个字的,例如贞惠⽂⼦; 后世⼜有增字,甚⾄多⾄⼀长句的。

谥号含有褒贬之意,最⾼的褒扬就是⽂、武,还有成、桓、昭、穆、景、明等也是褒字: 厉、幽、畅都是贬字,冲、殇、愍、哀、悼等谥表⽰同情且兼有不同程度的贬意。

按前⼈记载,议谥是在将葬之时。

未死⽽谥的特别例⼦是有的: 楚太⼦弒⽗,谥⽗为灵,岂料其⽗尚未瞑⽬,虽然不能开⼝说话,却急巴巴地睁着眼睛似有所语: 太⼦即改谥为成( 史称楚成王),他这时才瞑⽬。

因为成字⽐灵字要好得多。

另外,卫灵公因卫国发⽣变乱⽽逃亡到邻近的诸侯国,北宫喜与析朱鉏帮助他平乱归国,卫灵公如愿以偿,喜不⾃胜,为了褒奖平乱功⾂。

竟别出⼼裁,⽴即赐北宫喜谥为贞⼦、析朱鉏为成⼦( ⼦是爵位) 。

中国古代谥法简介谥号,指的是古代的帝王、诸侯卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予的一种褒贬善恶的称号。

谥法是给予谥号的标准。

谥号是固定的、被赋予特定涵义的一些字,用来评判死者的美德、恶德等。

这些用来谥号的字,大致可以分为褒善、贬恶、同情三类。

甲、褒善谥号古代褒善谥号,大概有文、武、昭、元、平、桓、康、景惠、宣、成、明、献、穆,凡十四类。

虽然古代帝王的褒善谥号并不一定完全符合其生平事迹与品德修养,但还是能反映出古代帝王政迹的某些实际情况的。

如谥号“文”,有经天纬地的意思,西周奠基者周文王,就是谥“文”。

乙、贬恶谥号古代贬恶的谥号,大致有灵、厉、炀、幽四种。

谥号“灵”,是乱而不损的意思,东周天子周灵王泄心就是谥灵”;谥号“厉”,是杀戮无辜的意思西周天子周厉王胡就是谥“厉”;谥号“炀”,是好内远礼的意思,隋炀帝杨就是谥“炀”;谥号“幽”,是壅遏不通的意思,西周天子姬官涅就是谥“幽”。

丙、同情谥号古代表示同情的谥号有哀、愍、怀、殇、悼等。

谥号哀”,是恭仁短折的意思,东周天子周哀王去疾就是谥“哀”;谥号“愍”,是在国遭忧的意思,春秋鲁国国君鲁愍公启就是谥“愍”;谥号“怀”,是慈仁短折的意思,战国时楚国国君楚怀王芈槐就是谥“怀”;谥号“殇”,是未家短折的意思,东汉和帝少子刘隆就是谥“殇”;谥号“悼”,是恐惧从处的意思,战国时楚国国君楚悼王熊疑就是谥“悼”。

先秦时期的谥号以用一个字为常,但也有用两三个字的。

例如:周文王郑庄公齐景公周贞定王周威烈王周慎靓王赵武灵王秦惠文王秦昭襄王贞惠文子睿圣武公汉代以后,谥号则大多用两个字的,例如:汉孝文帝文终侯(萧何)宣成侯(霍光)昭明太子(萧统)武穆王(岳飞)关于谥号的起源,有人认为起自周文王之后,有人认为起自周孝王之后。

而在周孝王之前,自文王至懿王的王号都是自称的。

谥法刚产生时,赐谥权完全掌握在周王朝手里,天子有谥,诸侯并不全都赐谥。

春秋以后,周室衰微,谥法的垄断也被破坏。

中国古代帝王谥号谥法全解中国古代帝王谥号谥法全解惟周公旦、太公望开嗣王业,建功于牧野,终将葬,乃制谥,遂叙谥法。

谥者,行之迹;号者,功之表;古者有大功,则赐之善号以为称也。

车服者,位之章也。

是以大行受大名,细行受细名。

行出于己,名生于人。

名谓号谥。

民无能名曰神。

不名一善。

靖民则法曰皇。

靖安。

德象天地曰帝。

同于天地。

仁义所往曰王。

民往归之。

立志及众曰公。

志无私也。

执应八方曰侯。

所执行八方应之。

赏庆刑威曰君。

能行四者。

从之成群曰君。

民从之。

扬善赋简曰圣。

所称得人,所善得实,所赋得简。

敬宾厚礼曰圣。

厚于礼。

照临四方曰明。

以明照之。

谮诉不行曰明。

逆知之,故不行。

经纬天地曰文。

成其道。

道德博闻曰文。

无不知。

学勤好问曰文。

不耻下问。

慈惠爱民曰文。

惠以成政。

愍民惠礼曰文。

惠而有礼。

赐民爵位曰文。

与同升。

绥柔士民曰德。

安民以居,安士以事。

谏争不威曰德。

不以威拒谏。

刚彊直理曰武。

刚无欲,强不屈。

怀忠恕,正曲直。

威彊敌德曰武。

与有德者敌。

克定祸乱曰武。

以兵征,故能定。

刑民克服曰武。

法以正民,能使服。

夸志多穷曰武。

大志行兵,多所穷极。

安民立政曰成。

政以安定。

渊源流通曰康。

性无忌。

温柔好乐曰康。

好丰年,勤民事。

安乐抚民曰康。

无四方之虞。

合民安乐曰康。

富而教之。

布德执义曰穆。

故穆穆。

中情见貌曰穆。

性公露。

容仪恭美曰昭。

有仪可象,行恭可美。

昭德有劳曰昭。

能劳谦。

圣闻周达曰昭。

圣圣通合。

治而无眚曰平。

无灾罪也。

执事有制曰平。

不任意。

布纲治纪曰平。

施之政事。

由义而济曰景。

用义而成。

耆意大虑曰景。

耆,强也。

布义行刚曰景。

以刚行义。

清白守节曰贞。

行清白执志固。

大虑克就曰贞。

能大虑非正而何。

不隐无屈曰贞。

坦然无私。

辟土服远曰桓。

以武正定。

克敬动民曰桓。

敬以使之。

辟土兼国曰桓。

兼人故启土。

能思辩众曰元。

别之,使各有次。

行义说民曰元。

民说其义。

始建国都曰元。

非善之长,何以始之。

主义行德曰元。

以义为主,行德政。

圣善周闻曰宣。

闻,谓所闻善事也。

详解古代谥号3详解古代谥号3武:刚强直理曰武;威强敌德曰武;克定祸乱曰武;刑民克服曰武;夸志多穷曰武;威强睿德曰武;除伪宁真曰武;威强恢远曰武;帅众以顺曰武;保大定功曰武;刚强以顺曰武;辟土斥境曰武;折冲御侮曰武;除奸靖难曰武;拓地开封曰武;肃将天威曰武;安民和众曰武;克有天下曰武;睿智不杀曰武;恤民除害曰武;赴敌无避曰武;德威遐畅曰武;息:谋虑不成曰息熙:允僖庶绩曰熙;敬德光明曰熙;隆称赫奕曰熙僖:小心畏忌曰僖;质渊受谏曰僖;有罚而还曰僖;刚克曰僖;有过曰僖;慈惠爱亲曰僖;小心恭慎曰僖;乐闻善言曰僖;恭慎无过曰僖熹:有功安人曰熹贤:仁义合道曰贤;宠至益戒曰贤;行义合道曰贤;明德有成曰贤;内治隆备曰贤;内德有成曰贤显:行见中外曰显;受禄于天曰显;圣德昭临曰显;百辟惟刑曰显;有光前烈曰显;中外仰德曰显;德美宣昭曰显宪:博闻多能曰宪;赏善罚恶曰宪;行善可记曰宪;在约纯思曰宪;圣能法天曰宪;圣善周达曰宪;创制垂法曰宪;刑政四方曰宪;文武可法曰宪;聪明法天曰宪;表正万邦曰宪;懿行可纪曰宪;仪范永昭曰宪献:博闻多能曰献;惠而内德曰献;智哲有圣曰献;聪明睿智曰献;文资有成曰献;敏惠德元曰献;圣哲有谋曰献;贤德有成曰献;智能翼君曰献;学该古训曰献;智质有理曰献;智质有操曰献;智质有礼曰献襄:辟地有德曰襄;甲胄有劳曰襄;因事有功曰襄;执心克刚曰襄;协赞有成曰襄;威德服远曰襄向:简易多闻曰向孝:五宗安之曰孝;慈惠爱亲曰孝;秉德不回曰孝;协时肇享曰孝;大虑行节曰孝;慈惠爱民曰孝;慈爱忘劳曰孝;从命不违曰孝;善事父母曰孝;遵义安仁曰孝;几谏不倦曰孝;姻睦其党曰孝;博于备养曰孝;敬慎所安曰孝;尊仁爱义曰孝;能养能恭曰孝;干蛊用誉曰孝;继志成事曰孝;践修世德曰孝;丕承先志曰孝;博施被物曰孝;教刑四海曰孝;德通神明曰孝;先意承志曰孝;能奉祭祀曰孝;志不忘亲曰孝;富贵不骄曰孝;德加百姓曰孝;徽音克嗣曰孝信:守命共时曰信;出言可复曰信;周仁承命曰信;守礼不违曰信;宽仁孚众曰信;政令划一曰信修:勤其世业曰修;好学近习曰修;克勤世业曰修虚:凉德薄礼曰虚;华言无实曰虚宣:圣善周闻曰宣;施而不成曰宣;善问周达曰宣;施而不秘曰宣;诚意见外曰宣;重光丽日曰宣;义问周达曰宣;能布令德曰宣;浚达有德曰宣;力施四方曰宣;哲惠昭布曰宣;善闻式布曰宣玄:含和无欲曰玄;应真主神曰玄逊:谦和善让曰逊炀:好内远礼曰炀;去礼远众曰炀;好内怠政曰炀;肆行劳神曰炀;去礼远正曰炀;逆天虐民曰炀尧:翼善传圣曰尧;大而难名曰尧野:质胜其文曰野;敬而不中礼曰野仪:善行足法曰仪夷:克杀秉政曰夷;安心好静曰夷;隐居求志曰夷;失礼基乱曰夷义:制事合宜曰义;见利能终曰义;先君后己曰义;除去天地之害曰义;取而不贪曰义;理财正辞曰义;仁能制命曰义;能成其志曰义;道无不理曰义;推功尚善曰义;以礼节行曰义;行礼不疚曰义;见利能让曰义;以公灭私曰义;正身肃下曰义;逸:隐居放言曰逸毅:致果杀敌曰毅;强而能断曰毅;勇而近仁曰毅;善行不怠曰毅;温仁忠厚曰毅;能纪国善曰毅;英明有执曰毅;经德不回曰毅;致果克敌曰毅翼:刚克为伐曰翼;思虑深远曰翼;爱民好治曰翼;小心事天曰翼;小心昭事曰翼;赞宣德化曰翼懿:温柔贤善曰懿;温和圣善曰懿;体和居中曰懿;爱人质善曰懿;柔克有光曰懿;浸以光大曰懿;行见中外曰懿;爱民质渊曰懿;德浸广大曰懿;文德充实曰懿;秉彝好德曰懿;尚能不争曰懿;主极精纯曰懿;柔德流光曰懿;贤善著美曰懿隐:陷拂不成曰隐;不显尸国曰隐;见美坚长曰隐;隐括不成曰隐;不尸其位曰隐;违拂不成曰隐;怀情不尽曰隐;不明误国曰隐;威德刚武曰隐;英:出类拔萃曰英;道德应物曰英;德华茂著曰英;明识大略曰英婴:恭俭好礼曰婴雍:居敬行简曰雍勇:胜敌壮志曰勇;率义死国曰勇;致命为仁曰勇;奋身为义曰勇;持义不挠曰勇;知死不避曰勇;率义共用曰勇;以义死用曰勇;临事屡断曰勇;临难不惧曰勇;见义必为曰勇幽:壅遏不通曰幽;动静乱常曰幽;早孤有位曰幽;早孤陨位曰幽;早孤销位曰幽;违礼乱常曰幽;暴民残义曰幽;淫德灭国曰幽友:睦于兄弟曰友俞:愚智适时曰俞禹:渊源通流曰禹;受禅成功曰禹圉:威德刚武曰圉裕:强学好问曰裕;建中垂统曰裕;宽仁得众曰裕;性量宽平曰裕;仁惠克广曰裕;宽和不迫曰裕;宽和自得曰裕誉:状古述今曰誉渊:不幸短命曰渊;沉潜用晦曰渊;德信静深曰渊;沉几烛隐曰渊元:能思辩众曰元;行义说民曰元;始建国都曰元;主义行德曰元;道德纯一曰元;遵仁贵德曰元;善行仁德曰元;宣慈惠和曰元;至善行德曰元;忠肃恭懿曰元;体仁长民曰元;茂德丕绩曰元;体乾启祚曰元;万邦以贞曰元;体仁内恕曰元;仁明道合曰元;原:思虑不爽曰原;植德开基曰原;庆流奕叶曰原远:疏远继位曰远愿:思厚不爽曰愿;弱无立志曰愿;败乱无度曰愿;忘德败礼曰愿;柔无立志曰愿章:温克令仪曰章;法度明大曰章;出言有文曰章;敬慎高亢曰章;文教远耀曰章昭:容仪恭美曰昭;昭德有劳曰昭;圣闻周达曰昭;声闻宣远曰昭;威仪恭明曰昭;明德有功曰昭;圣问达道曰昭;圣德嗣服曰昭;德业升闻曰昭;智能察微曰昭;德礼不愆曰昭;高朗令终曰昭;遐隐不遗曰昭;德辉内蕴曰昭;柔德有光曰昭哲:知人曰哲;明知渊深曰哲;官人应实曰哲;明知周通曰哲;识微虑终曰哲;知能辨物曰哲贞:清白守节曰贞;大虑克就曰贞;大宪克就曰贞;不隐无屈曰贞;内外用情曰贞;忧国忘死曰贞;内外无怀曰贞;忠道不扰曰贞;保节扬名曰贞;履正中馈曰贞;守教难犯曰贞;幽间专一曰贞;恒德从一曰贞;直道不挠曰贞;名实不爽曰贞;事君无猜曰贞;德性正固曰贞;率义好修曰贞;德信正周曰贞真:肇敏行成曰真;不隐无藏曰真正:内外宾服曰正;大虑克就曰正;内外用情曰正;清白守洁曰正;图国忘死曰正;内外无怀曰正;直道不挠曰正;靖恭其位曰正;其仪不忒曰正;精爽齐肃曰正;诚心格非曰正;庄以率下曰正;息邪讵诐曰正;主极克端曰正;万几就理曰正;淑慎持躬曰正;端型式化曰正;心无偏曲曰正;守道不移曰正直:肇敏行成曰直;治乱守正曰直;不隐其亲曰直;守道如矢曰直;言行不邪曰直;质而中正曰直;正人之曲曰直;折狱在中曰直;孝弟成性曰直;小心敬事曰直;敏行不挠曰直;率行无邪曰直;秉道正物曰直;质:名实不爽曰质;忠正无邪曰质;章义掩过曰质;言行相应曰质;恬淡无为曰质;直心靡他曰质;真纯一德曰质;至治还淳曰质;宅心笃实曰质;淳茂无华曰质;静正无华曰质;朴直无华曰质;强立守义曰质智:官人应实曰智;尊明胜患曰智;默行言当曰智;推芒折廉曰智;临事不惑曰智;察言知人曰智;择任而往曰智中:王心克一曰中;刚柔不偏曰中;因时致治曰中忠:危身奉上曰忠;虑国忘家曰忠;让贤尽诚曰忠;危身利国曰忠;安居不念曰忠;临患不反曰忠;盛衰纯固曰忠;廉方公正曰忠;事君尽节曰忠;推贤尽诚曰忠;中能应外曰忠;杀身报国曰忠;世笃勤劳曰忠;善则推君曰忠;死卫社稷曰忠;以德复君曰忠;以孝事君曰忠;安不择事曰忠;教人以善曰忠;中能虑外曰忠;广方公正曰忠;肫诚翊赞曰忠终:有始有卒曰终;克成令名曰终纣:残义损善曰纣专:好功自是曰专;违命自用曰专庄:兵甲亟作曰庄;睿圉克服曰庄;胜敌志强曰庄;死于原野曰庄;屡征杀伐曰庄;武而不遂曰庄;真心大度曰庄;好勇致力曰庄;威而不猛曰庄;严敬临民曰庄;履正志和曰庄;维德端严曰庄;恭敬端肃曰庄;端恪临民曰庄;端一克诚曰庄;齐敬中礼曰庄;执德不矜曰庄;德盛礼恭曰庄;严恭自律曰庄;严恪有仪壮:威德刚武曰壮;赫围克服曰壮;死于原野曰壮;胜敌克乱曰壮;好力致勇曰壮;屡行征伐曰壮;武而不遂曰壮;武德刚毅曰壮;非礼弗履曰壮;纵:弱而立志曰纵;败乱百度曰纵;忘德败礼曰纵。

古代谥号大全一、谥号的定义和作用谥号是古代帝王、贵族、将军等统治者去世后追赠的尊号,也是对其一生事迹和贡献的表彰。

谥号可以反映一个人在世时的功绩和品德,对于后世对其的评价有着重要的影响。

古代谥号的赋予往往需要经过一系列考核和选择的过程,因此每个谥号背后都有着丰富的文化内涵和历史背景。

二、帝王的谥号1. 夏朝谥号•伏羲:开天辟地、创立文明的祖师•契:夏朝的始祖•后稷:农业的创始人•尧:仁德之君,安邦定国•舜:择人才、明察秋毫的君王•大禹:治水英雄,开创夏朝的伟大君主2. 商朝谥号•盘庚:商朝的始祖•帝乙:奠定商朝基业的君主•帝辛:商朝末代的暴君•纣:最著名的商朝君王,以暴虐而著称3. 周朝谥号•周文王:传说中的周朝开国君主•周武王:在抵御商朝残余势力和联军的战争中取得胜利的君主•周成王:巩固周朝统治,推行宇宙观的君主•周康王:提倡礼乐,推动社会发展的君主•周宣王:修复国家疆域,加强周朝的中央集权4. 秦朝谥号•秦始皇:统一六国,建立统一的中国•嬴政:秦朝末代君王,短暂统治下推行的改革至今影响深远三、其他重要人物的谥号1. 孔子•孔子:大中国思想家、教育家•孔子之仁:强调仁爱、人伦之道的思想家2. 刘备•先主:蜀汉的开国皇帝•文公:儒者称赞刘备的文学才华3. 曹操•武皇帝:在三国时期为政治家和军事家所尊称4. 关羽•此芳存古:英勇且义气仁人的最高赞美四、结语古代谥号是对历史人物的一种尊称和表彰。

每个谥号背后都有着丰富的历史内涵和文化背景。

通过了解谥号,我们可以更加深入地了解古代中国的政治、文化和历史。

希望本文给大家带来了对古代谥号的初步认识和了解。

古人的谥号、谥法谥号是人死之后,后人给予评价的文字。

古代在受中华文化影响的国家和地区,评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括。

总的来说,古代历史上的皇帝、皇后以及诸侯大臣等社会地位相对较高人物,在其去世之后朝廷会依据其生前所作所为,从而给出一个具有评价意义的称号,这就是通常意义的谥号,用来高度概括一个历史人物的生平。

谥法初起时,只有“美谥”、“平谥”,没有“恶谥”。

善、恶“谥号”则源自西周以后,即周厉王因为暴政“防民之口甚于防川”等被谥为“厉”,另外还有“私谥”。

谥号的选定根据谥法,谥法规定了一些具有固定涵义的字,供确定谥号时选择。

这些字大致分为下列几类:上谥,即表扬类的谥号,如:“文”,表示具有“经纬天地”的才能或“道德博厚”、“勤学好问”的品德;“康”表示“安乐抚民”;“平”表示“布纲治纪”。

下谥,即批评类的谥号,如:“炀”表示“好内远礼”,“厉”表示“暴慢无亲”、“杀戮无辜”,“荒”表示“好乐怠政”、“外内从乱”、“幽”表示“壅遏不通”、“灵”表示“乱而不损”等。

“下谥”之“恶谥”:周厉王是一个贪婪的君,“国人”发动暴动,他逃到彘(今山西霍州市东北)并死在那里,“厉”便是对他予以斥责的“恶谥”。

平谥,多为同情类的谥号,如:“愍”表示“在国遭忧”,“在国逢难”;“怀”表示“慈仁短折”;“思”表示同情。

上述三类谥号,一般属于官谥。

私谥:是有名望的学者、士大夫死后,由其亲戚、门生、故吏为之议定的谥号;“私谥”始于周末,兴盛于汉朝。

帝王与群臣之间有严格区别,帝王的谥号,在隋朝以前均为一字或二字,如西汉的皇帝刘盈谥惠帝、刘恒谥文帝、刘启谥景帝,东汉的皇帝刘秀谥光武帝等即是。

但是从唐朝开始,皇帝的谥号字数逐渐增加,例天宝十三年,玄宗李隆基决定将先帝的谥号都改为七个字如李渊为“神尧大圣大光孝皇帝”,李世民为“文武大圣大广孝皇帝”。

唐后各代皇帝的谥号,一般都偏长,其中称冠的清太祖努尔哈赤,谥号竟长达二十五个字“承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝”,将美言懿语如此堆积,亦为奇葩。

古代谥号谥法解析谥法是国家的荣典,具有极高的荣誉性与资格限制。

在中国古代社会,朝廷赐谥(官谥)的对象为已故帝王、后妃、文武百官与朝廷认为应予特赐之人。

赐谥的第一对象为已故帝王。

帝王是至高无上的,所以其谥号用字也应完美突出,无出其右。

帝王谥号一般由礼官议定,其谥号有严格规定。

明清两代廿八帝(不计溥仪)的谥号开头两字均系“×天”,如明太祖是“开天”,建文帝是“嗣天”,永乐帝是“启天”,自缢景山的崇祯帝是“钦天”;清太祖是“承天”,清太宗是“应天”,顺治帝是“体天”,康熙帝是“合天”等等。

皇帝自以为是真命天子,替天行道,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。

因此,“天”字也就成了帝王谥号中的专用字。

相比之下,明代以前的帝王谥字,并不怎么突出“天”,如唐太宗的谥号是“文武大圣大广孝皇帝”,宋太祖的谥号是“启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝”。

我们知道,周文王、汉武帝、汉宣帝这些称谓,并不是这几位帝王活着的时候已有的,而是他们死了以后,后继的帝王所追赠的“葆荣”。

他们活着时称王称帝称本名,死后才称这类特殊的称号。

这类称号就是谥号。

有关给谥的规定,谓之谥法。

由于帝王死后不再称名号,而只称谥号,这等于给他们更改了一个名字,因此谥法又叫易名礼或更名典。

什么是“谥”?《尔雅·释诂》:“谥,静也。

”疏:“人死将葬,诔列其行而作之也。

”人死则静,也就是盖棺之后来表彰一下死者的生前事迹,简言之则叫盖棺定论。

西汉班固《白虎通义》:“谥之为言行也,引列行之迹也,所以进劝成德,使上务节也。

”引字与列字并举,即言列举,意为列举一个人生前所作所为的重要事迹,给他一个评估。

许慎《说文解字》:“谥,行之迹也。

从言兮皿,阙。

”行之迹,即一生的行迹。

大凡一个人服务于社会,总有种种事迹,在他死后,凭他一生的事迹,好的,予以褒扬;恶的,予以贬责。

这仍然讲的是盖棺定论。

由此看来,所谓谥,就是封建时代在人(主要是帝王)死后,依其生前事迹评定褒贬给予的一种特殊称号。

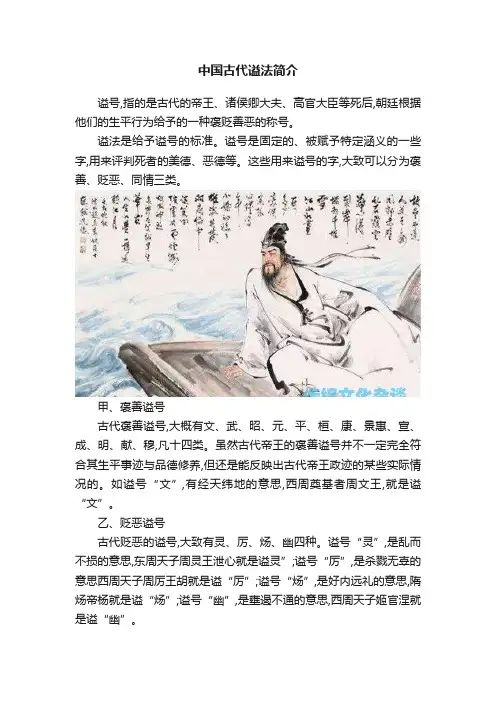

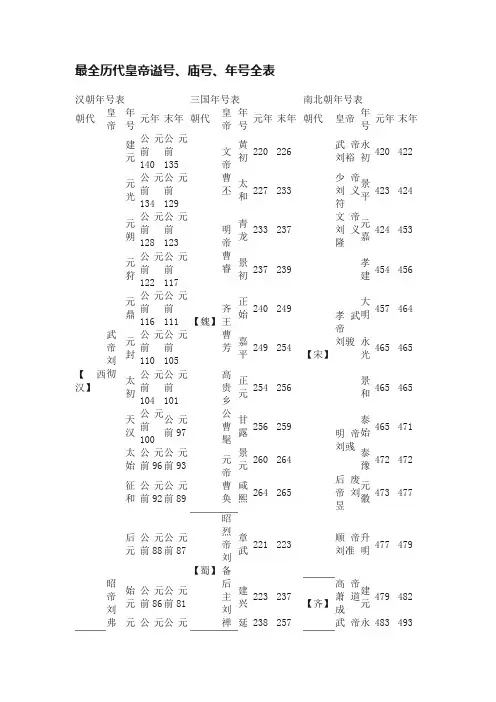

最全历代皇帝谥号、庙号、年号全表汉朝年号表 三国年号表南北朝年号表 朝代 皇帝 年号 元年 末年 朝代 皇帝 年号 元年 末年 朝代 皇帝 年号元年 末年【西汉】 武帝 刘彻 建元 公元前140 公元前135 【魏】 文帝曹丕 黄初 220 226 【宋】 武帝刘裕 永初 420 422 元光 公元前134 公元前129 太和 227 233 少帝刘义符 景平 423 424元朔 公元前128 公元前123 明帝曹睿 青龙 233 237 文帝刘义隆 元嘉 424 453 元狩 公元前122 公元前117 景初 237 239 孝武帝刘骏 孝建 454 456元鼎 公元前116 公元前111 齐王曹芳 正始 240 249 大明 457 464 元封 公元前110 公元前105嘉平 249 254 永光 465 465太初 公元前104 公元前101 高贵乡公 曹髦 正元 254 256 景和 465 465 天汉 公元前100公元前97 甘露 256 259 明帝刘彧泰始465 471太始 公元前96 公元前93 元帝曹奂 景元 260 264 泰豫472 472 征和 公元前92 公元前89 咸熙 264 265 后废帝刘昱元徽473 477后元 公元前88 公元前87 【蜀】昭烈帝刘备 章武 221 223 顺帝刘准 升明477 479昭帝 刘弗始元 公元前86 公元前81 后主刘禅 建兴 223 237 【齐】高帝萧道成 建元 479 482 元公元公元 延238 257 武帝永483 493陵凤前80 前75 熙萧赜明元平公元前74公元前74景耀258 263郁林王萧昭业隆昌494 494宣帝刘询本始公元前73公元前70炎兴263 263海陵王萧昭文延兴494 494地节公元前69公元前66【吴】大帝孙权黄武222 229明帝萧鸾建武494 498元康公元前65公元前62黄龙229 231永泰498 498神爵公元前61公元前58嘉禾232 238东昏侯萧宝卷永元499 501五凤公元前57公元前54赤乌238 251和帝萧宝融中兴501 502甘露公元前53公元前50太元251 252【梁】武帝萧衍天监502 519 黄龙公元前49公元前49神凤252 252普通520 527元帝刘奭初元公元前48公元前44 会稽王孙亮建兴252 253大通527 529永光公元前43公元前39五凤254 256中大通529 534建昭公元前38公元前34太平256 258大同535 546竟宁公元前33公元前33景帝孙休永安258 264中大同546 547成帝刘骜建始公元前32公元前29乌程侯孙皓元兴264 265太清547 549河平公元前28公元前25甘露265 266简文帝萧纲大宝550 551阳朔公元前24公元前21宝鼎266 269豫章王萧栋天正551 552鸿嘉公元前20公元前17建衡269 271元帝萧绎承圣552 555 永始公元前16公元前13凤凰272 274贞阳侯萧天成555 555渊明元延 公元前12 公元前9 天275 276敬帝萧方智 绍泰 555556 绥和 公元前8 公元前7天玺276 276 太平 556557 哀帝 刘欣建平 公元前6 公元前3天纪 277 280 【陈】 武帝陈霸先永定 557559 元寿 公元前2 公元前1 文帝陈蒨 天嘉 560 566平帝刘衍元始 1 5 晋朝年号表 天康566 566孺子刘婴 居摄6 8 朝代 年号 元年 末年 废帝陈伯宗光大 567568 初始 8 8 【西晋】武帝 司马炎 泰始 265 274 宣帝陈顼 太建 569582 【新】 王莽 始建国 9 13 咸宁 275 280 后主陈叔宝 至德583587 天凤 14 19 太康 280 289 祯明587589 地皇 20 23 太熙 290 290 【北魏】道武帝拓拔珪 登国 386 395 【西汉】 更始帝 更始 23 25 惠帝司马衷 永熙 290 291 皇始396397 【东汉】 光武帝刘秀 建武 25 56 永平291 291 天兴 398403 中元 56 57 元康 291 299 天赐 404408明帝刘庄永平 58 75 永康 300 301 明元帝拓拨嗣 永兴409 413章帝 刘炟 建初76 84 永宁 301 302 神瑞 414415 元和 84 87 太安 302 303 泰常 416423 章和 87 88 永安 304 304 太武帝拓始光424 427和帝刘肇永元89 105建武304 304拨焘神 428 431 元兴105 105永安304 304延和432 434殇帝刘隆延平106 106永兴304 306太延435 439安帝刘祜永初107 113光熙306 306太平真君440 451元初114 119怀帝司马炽永嘉307 313正平451 452永宁120 121愍帝司马邺建兴313 316南安王拓拨余承平452 452建光121 122【东晋】元帝司马睿建武317 317文成帝拓拨浚兴安452 453延光122 125太兴318 321兴光454 454顺帝刘懿永建126 132明帝司马绍永昌322 323太安455 459阳嘉132 135太宁323 326和平460 465永和136 141成帝司马衍咸和326 334献文帝拓拨弘天安466 467汉安142 144咸康335 342皇兴467 471建康144 144康帝司马岳建元343 344孝文帝拓拨宏(改汉姓元)延兴471 476冲帝永嘉145 145穆帝永和345 356承明476 476刘炳司马聃质帝刘缵本初146 146升平357 361太和477 499桓帝刘志建和147 149哀帝司马丕隆和362 363宣武帝元恪景明500 503和平150 150兴宁363 365正始504 508元嘉151 152废帝司马奕太和366 371永平508 512永兴153 154简文帝司马昱咸安371 372延昌512 515永寿155 158孝武帝司马曜宁康373 375孝明帝元诩熙平516 518延熹158 167太元376 396神龟518 520永康167 167安帝司马德宗隆安397 401正光520 525灵帝刘宏建宁168 172元兴402 404孝昌525 527 熹平172 178义熙405 418武泰528 528光和178 184恭帝司马德文元熙419 420建义528 528中平184 189孝庄帝元子攸永安528 530 光189 189 长广建530 531熹王元晔 明 昭宁189 189 五代年号表节闵帝元恭 安定王元朗普泰 531531永汉 189 189 朝代 年号 元年 末年中兴 531532 中平 189 189 【后梁】 朱温 开平907 911孝武帝元修太昌 532 532 献帝刘协初平 190 193 乾化 911 915永兴 532532 兴平 194 195 贞明 915 921永熙 532 534 建安 196220 龙德 921 923【东魏】孝静帝元善见 天平534 537 延康220 220 【后唐】 李存勖 同光 923 926 元象 538539 天成 926 930 兴和539542 长兴 930 933 武定543 550 应顺 934 934 【西魏】 文帝元宝炬大统535 551 隋朝年号表 清泰 934 936 废帝元 钦 551 553 朝代 年号 元年 末年 【后晋】石敬瑭 天福936 944 恭帝拓拨廓554556【隋】高祖 文皇帝 杨坚 开皇581 600 开运 944 946 【北周】孝闵帝宇文觉 明帝宇文毓 武成 557560仁寿 601 604 【后汉】刘知远 天福 947 947 武帝宇文邕 保定 561565 炀帝大业 605 617 乾佑 948 950 天和566572杨广义宁617 618【后周】郭威广顺951 954建德572 578显德954 959宣政578 578唐朝年号表宣帝宇文大成579 579朝代年号元年末年静帝宇文阐大象579 581【唐】高祖李渊武德618 626 宋朝年号表【北齐】文宣帝高洋天保550 559太宗李世民贞观627 649 朝代年号元年末年废帝高殷乾明560 560高宗李治永徽650 656【北宋】太祖赵匡胤建隆960 963孝昭帝高演皇建560 561显庆656 661乾德963 968 武成帝高湛太宁561 561 龙朔661 663开宝968 976河清562 565麟德664 666太宗赵匡义太平兴国976 984后主高纬天统565 569乾封666 668雍熙984 987武平570 576 总章668 670端拱988 989幼主高恒隆化576 577 咸亨670 674淳化990 994承光577 577 上元674 676至道995 997仪凤676 679真宗赵恒咸平998 1003 辽年号表调露679 680景德1004 1007 朝代年号元年末年永隆680 681大中祥1008 1016 【辽】辽太祖耶律神册916 921符 阿保机 开耀 681 682 元禧 1017 1021 天赞 922 926 永淳 682 683 乾兴1022 1022 辽太宗耶律德光 天显 926 938中宗李显 弘道683 684 仁宗赵祯天圣 1023 1032 会同938 947睿宗李旦嗣圣 684 704 明道1032 1033大同947 947 【周】 文明 684 684景佑1034 1038 辽世宗耶律阮 天禄 947 951光宅684 684 宝元 1038 1040 辽穆宗耶律璟应历 951 969垂拱 685 688 康定 1040 1041 辽景宗耶律贤 保宁 969 979永昌 689690 庆历 1041 1048 乾亨 979 982载初 690690 皇佑 1049 1054 辽圣宗耶律隆绪统和 983 1012 武后武曌天授 690 692 至和 1054 1056 开泰 1012 1021如意692692嘉佑 1056 1063 太平 1021 1030长寿692 694 英宗赵曙治平 1064 1067景福 1031 1031 延载 694 694神宗赵顼 熙宁 1068 1077辽兴宗耶律宗真重熙 1032 1055证圣 695 695 元丰 1078 1085 辽道宗耶律洪基清宁 1055 1064 天册万岁695 695 哲宗赵煦元佑 1086 1094 咸雍 1065 1074万696 696绍1094 1098太1075 1084岁登封圣康万岁通天696 697元符1098 1100太安1085 1094神功697 697徽宗赵佶建中靖国1101 1101寿昌1095 1100圣历698 700崇宁1102 1106 辽天祚皇帝耶律延禧乾统1101 1110久视700 700大观1107 1110天庆1111 1120大足701 701政和1111 1118保大1121 1125长安701 705重和1118 1119【唐】中宗李显神龙705 707宣和1119 1125 金年号表景龙707 710钦宗赵桓靖康1126 1127 朝代年号元年末年睿宗李旦唐隆710 710【南宋】高宗赵构建炎1127 1130【金】太祖完颜阿骨打收国1115 1116 景云710 711绍兴1131 1162天辅1117 1122太极712 712孝宗赵昚隆兴1163 1164金太宗完颜吴乞买天会1123 1137玄宗李隆基延和712 712乾道1165 1173 金熙宗完颜亶天眷1138 1140 先天712 713淳熙1174 1189皇统1141 1149开元713 741光宗赵敦绍熙1190 1194海陵王完颜亮天德1149 1153天宝742 756宁宗赵庆元1195 1200贞元1153 1155 肃至756 758 嘉1201 1204 正1156 1161宗李亨德扩泰隆乾元758 760开禧1205 1207金世宗完颜雍大定1161 1189上元760 762嘉定1208 1224金章宗完颜璟明昌1190 1196代宗李豫宝应762 763理宗赵昀宝庆1225 1227承安1196 1200 广德763 764绍定1228 1233泰和1201 1208 永泰765 766端平1234 1236金卫绍王完颜允济大安1209 1211 大历766 779嘉熙1237 1240崇庆1212 1212德宗李适建中780 783淳佑1241 1252至宁1213 1213 兴元784 784宝佑1253 1258金宣宗完颜珣贞佑1213 1217 贞元785 805开庆1259 1259兴定1217 1222顺宗李诵永贞805 805景定1260 1264元光1222 1223宪宗李纯元和806 820度宗赵禥咸淳1265 1274金哀宗完颜守绪正大1224 1231穆宗李恒长庆821 824恭帝赵显德佑1275 1276开兴1232 1232敬宗李湛宝历825 827端宗赵昰景炎1276 1277金末帝完颜承麟天兴1232 1234文宗李昂太和827 835末帝赵昺祥兴1278 1279开成836 840武宗会昌841 846 明朝年号表李炎宣宗李忱大中847 859 西夏年号表朝代年号元年末年懿宗李漼咸通860 874 朝代年号元年末年【明】太祖朱元璋洪武1368 1398僖宗李儇乾符874 879【西夏】景宗李元昊显道1032 1033惠帝朱允炆建文1399 1402广明880 881开运1034 1034成祖朱棣永乐1403 1424中和881 885广运1034 1035仁宗朱高炽洪熙1425 1425光启885 888大庆1036 1037宣宗朱瞻基宣德1426 1435昭宗李晔文德888 888天授礼法延祚1038 1048英宗朱祁镇正统1436 1449龙纪889 889毅宗李谅祚延嗣宁国1049 1049代宗朱祁钰景泰1450 1457大顺890 891天佑垂圣1050 1052英宗朱祁镇天顺1457 1464景福892 893福圣承道1053 1056宪宗朱见深成化1465 1487乾宁894 898奲都1057 1062孝宗朱佑樘弘治1488 1505光化898 901拱化1063 1068武宗朱厚正德1506 1521照昭宗李晔天复901 904惠宗李秉常乾道1069 1070世宗朱厚充嘉靖1522 1566哀帝李柷天佑904 907天赐礼盛国庆1071 1075穆宗朱载垕隆庆1567 1572大安1076 1085神宗朱翊钧万历1573 1620元朝年号表天安礼定1086 1086光宗朱常洛泰昌1620 1620朝代年号元年末年崇宗李乾顺天仪治平1087 1089熹宗朱由校天启1621 1627【元】世祖忽必烈中统1260 1263天佑民安1090 1098思宗朱由检崇祯1628 1644至元1264 1294永安1099 1101成宗铁穆耳元贞1295 1297贞观1102 1114 清朝年号表大德1297 1307雍宁1115 1119 朝代年号元年末年武宗海山至大1308 1311元德1120 1126【清】太祖努尔哈赤天命1616 1626仁宗爱育黎拔力皇庆1312 1313正德1127 1134太宗皇太极天聪1627 1635延佑1314 1320大德1135 1138崇德1636 1643八达英宗硕德八剌至治1321 1323仁宗李仁孝大庆1139 1143世祖福临顺治1644 1661泰定帝也孙铁木儿泰定1324 1328人庆1144 1148圣祖玄烨康熙1662 1722天顺帝阿速吉八致和1328 1328天盛1149 1170世宗胤禛雍正1723 1735天历1328 1330乾佑1171 1193高宗弘历乾隆1736 1795至顺1330 1333桓宗李纯祐天庆1194 1205仁宗颙琰嘉庆1796 1820顺帝妥懽帖睦尔元统1333 1334襄宗李安全应天1206 1209宣宗旻宁道光1821 1850至元1335 1340皇建1210 1210文宗奕詝咸丰1851 1861至正1341 1367神宗李遵顼光定1211 1222穆宗载淳同治1862 1874献宗李德乾定1223 1225德宗载湉光绪1875 1908旺夏末帝宝庆1226 1227宣统帝溥仪宣统1909 1911•Sheet。

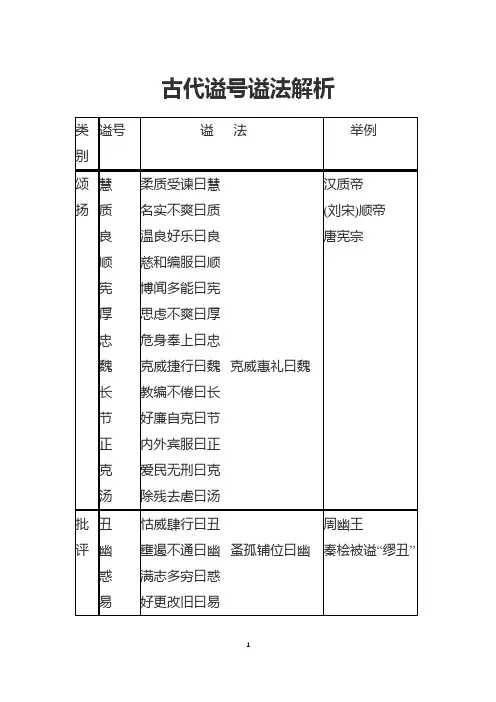

文化|古代谥法详解

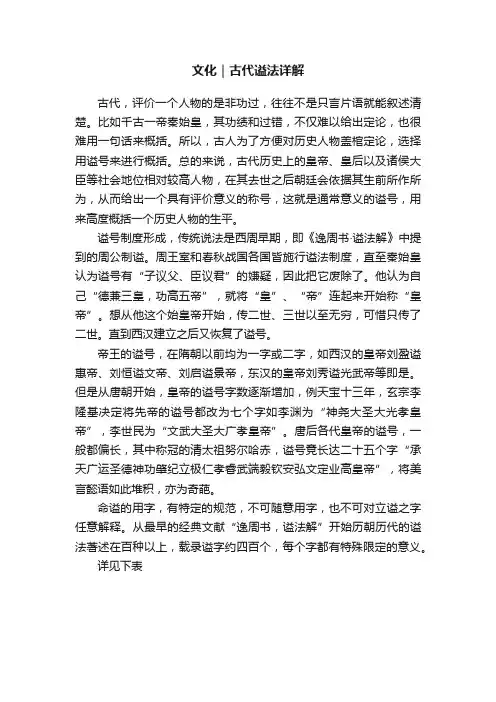

古代,评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚。

比如千古一帝秦始皇,其功绩和过错,不仅难以给出定论,也很难用一句话来概括。

所以,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括。

总的来说,古代历史上的皇帝、皇后以及诸侯大臣等社会地位相对较高人物,在其去世之后朝廷会依据其生前所作所为,从而给出一个具有评价意义的称号,这就是通常意义的谥号,用来高度概括一个历史人物的生平。

谥号制度形成,传统说法是西周早期,即《逸周书·谥法解》中提到的周公制谥。

周王室和春秋战国各国皆施行谥法制度,直至秦始皇认为谥号有“子议父、臣议君”的嫌疑,因此把它废除了。

他认为自己“德兼三皇,功高五帝”,就将“皇”、“帝”连起来开始称“皇帝”。

想从他这个始皇帝开始,传二世、三世以至无穷,可惜只传了二世。

直到西汉建立之后又恢复了谥号。

帝王的谥号,在隋朝以前均为一字或二字,如西汉的皇帝刘盈谥惠帝、刘恒谥文帝、刘启谥景帝,东汉的皇帝刘秀谥光武帝等即是。

但是从唐朝开始,皇帝的谥号字数逐渐增加,例天宝十三年,玄宗李隆基决定将先帝的谥号都改为七个字如李渊为“神尧大圣大光孝皇帝”,李世民为“文武大圣大广孝皇帝”。

唐后各代皇帝的谥号,一般都偏长,其中称冠的清太祖努尔哈赤,谥号竟长达二十五个字“承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝”,将美言懿语如此堆积,亦为奇葩。

命谥的用字,有特定的规范,不可随意用字,也不可对立谥之字任意解释。

从最早的经典文献“逸周书,谥法解”开始历朝历代的谥法著述在百种以上,载录谥字约四百个,每个字都有特殊限定的意义。

详见下表。

中国古代皇帝谥号的命名方法:谥号含义大全核心提示:谥号亦作“諡号”。

古人死后依其生前行迹而为之所立的称号。

帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。

一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

谥号亦作'諡号'。

古人死后依其生前行迹而为之所立的称号。

帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。

一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

《史记.郑世家》:'乃更立昭公弟子亹为君,是为子亹也,无謚号。

'《晋书.礼志下》:'立德济世,挥扬仁风,以登封泰山者七十有四家,其諡号可知者十有四焉。

' 清吴伟业《思陵长公主挽诗》:'諡号千秋定,铭旌百禩彰。

'《文史知识》1984年第1期:'死去的司马光、吕公著被夺去了谥号,活着的吕大防、刘挚、范纯仁和苏轼兄弟先后被贬谪。

'古人对谥号含义的总结:哀:早孤短折曰哀;恭仁短折曰哀;德之不建曰哀;遭难已甚曰哀;处死非义曰哀安:好和不争曰安;兆民宁赖曰安;宽容平和曰安;宽裕和平曰安;所保惟贤曰安;中心宅仁曰安;修己宁民曰安;务德不争曰安;庄敬尽礼曰安;敬而有礼曰安;貌肃辞定曰安;止于义理曰安;恭德不劳曰安;静正不迁曰安;懿恭中礼曰安;凝重合礼曰安;比:择善而从曰比;事君有党曰比成:安民立政曰成;刑民克服曰成;佐相克终曰成;制义克服曰成;礼乐明具曰成;持盈守满曰成;遂物之美曰成;通达强立曰成;经德秉德曰成;民和神福曰成;道兼圣智曰成;夙夜警戒曰成;曲直赴礼曰成;仁化纯被曰成;不忘久要曰成;德备礼乐曰成;德见于行曰成;久道化隆曰成;内德纯备曰成;坤宁化洽曰成诚:纯德合天曰诚;从容中道曰诚;推心御物曰诚;秉德纯一曰诚;明信率下曰诚;肫笃无欺曰诚;实心施惠曰诚冲:幼少在位曰冲;幼少短折曰冲崇:能修其官曰崇纯:中正精粹曰纯;见素抱朴曰纯;安危一心曰纯;志虑忠实曰纯;至诚无息曰纯;内心和一曰纯;治理精粹曰纯慈:视民如子曰慈;爱育必周曰慈;抚柔平恕曰慈刺:不思忘爱曰刺;复狠遂过曰刺;暴戾无亲曰刺;暴慢九卿曰刺;不思安乐曰刺聪:声入心通曰聪;迩言必察曰聪达:质直好义曰达;疏通中理曰达大:则天法尧曰大戴:爱民好治曰戴;典礼不愆曰戴荡:好内远礼曰荡;狂而无据曰荡悼:肆行劳祀曰悼;中年早夭曰悼;恐惧从处曰悼;未中早夭曰悼道:以德化民曰道德:绥柔士民曰德;谏争不威曰德;谋虑不威曰德;贵而好礼曰德;忠和纯备曰德;绥怀来人曰德;强直温柔曰德;勤恤民隐曰德;忠诚上实曰德;辅世长民曰德;宽众忧役曰德;刚塞简廉曰德;惠和纯淑曰德;富贵好礼曰德;功成民用曰德;修文来远曰德;睿智日新曰德;善政养民曰德;尊贤亲亲曰德;仁而有化曰德;忧在进贤曰德;宽栗扰毅曰德;直温强义曰德;谏诤不违曰德;周旋中礼曰德;泽及遐外曰德;懿修罔懈曰德丁:述善不克曰丁;述义不悌曰丁;迷而不悌曰丁鼎:追改前过曰鼎定:大虑静民曰定;安民大虑曰定;纯行不爽曰定;安民法古曰定;纯行不二曰定;追补前过曰定;仁能一众曰定;嗣成武功曰定;践行不爽曰定;审于事情曰定;德操纯固曰定;以劳定国曰定;克绥邦家曰定;静正无为曰定;大应慈仁曰定;义安中外曰定;镇静守度曰定度:心能制义曰度;进退可轨曰度;守法纬民曰度;从容有常曰度;礼仪咨善曰度;宽裕有容曰度;创制垂法曰度;懿徽足式曰度端:守礼执义曰端;圣修式化曰端;严恭莅下曰端;恭己有容曰端;秉心贞静曰端;守礼自重曰端敦:善行不怠曰敦;温仁忠厚曰敦;能记国善曰敦;温仁厚下曰敦;笃亲睦族曰敦;树德纯固曰敦干:犯国之纪曰干刚:追补前过曰刚;强毅果敢曰刚;致果杀敌曰刚;强而能断曰刚;自强不息曰刚;政刑明断曰刚;威强不屈曰刚;强义果敢曰刚高:德覆万物曰高;功德盛大曰高;覆帱同天曰高革:献敏成行曰革公:立志及众曰公恭:尊贤贵义曰恭;敬事供上曰恭;尊贤敬让曰恭;既过能改曰恭;执事坚固曰恭;爱民长弟曰恭;执礼御宾曰恭;芘亲之阙曰恭;尊长让善曰恭;渊源流通曰恭;夙夜敬事曰恭;知过能改曰恭;贤而不伐曰恭;率事以信曰恭;不懈于位曰恭;卑以自牧曰恭;不懈于德曰恭;治典不易曰恭;责难于君曰恭;正德美容曰恭;不懈为德曰恭;正己接物曰恭;昭事不忒曰恭;勤恤民隐曰恭;庄以莅下曰恭;谦和不懈曰恭;逊顺事上曰恭光:功格上下曰光;能绍前业曰光;居上能谦曰光;功烈耿著曰光广:美化及远曰广;所闻能行曰广果:好力致勇曰果;好学近智曰果;临事善断曰果暠:综善典法曰暠和:不刚不柔曰和;推贤让能曰和;柔远能迩曰和;号令悦民曰和;敦睦九族曰和;怀柔胥洽曰和;温厚无苛曰和厚:思虑不爽曰厚;强毅敦朴曰厚;敦仁爱众曰厚胡:弥年寿考曰胡;保民耆艾曰胡;保民畏惧曰胡;怀:执义扬善曰怀;慈仁短折曰怀;慈仁知节曰怀;失位而死曰怀;慈仁哲行曰怀;民思其惠曰怀桓:辟土服远曰桓;克敬勤民曰桓;辟土兼国曰桓;武定四方曰桓;克亟成功曰桓;克敌服远曰桓;能成武志曰桓;壮以有力曰桓;荒:凶年无谷曰荒;外内从乱曰荒;好乐怠政曰荒;昏乱纪度曰荒;从乐不反曰荒;狎侮五常曰荒徽:元德充美曰徽惠:柔质慈民曰惠;爱民好与曰惠;柔质爱课曰惠;柔质受谏曰惠;施勤无私曰惠;慈仁好与曰惠;爱民好学曰惠;宽裕慈仁曰惠;和而不流曰惠;慈哲远识曰惠;能绥四方曰惠;子爱困穷曰惠;俭以厚下曰惠;淑质受谏曰惠;恩能及下曰惠;宽裕不苛曰惠;遗爱在民曰惠;分人以财曰惠;利而不费曰惠;抚字心殷曰惠;兴利裕民曰惠;德威可怀曰惠;泽及万世曰惠;仁恕中存曰惠;慈恩广被曰惠惑:满志多穷曰惑;以欲忘道曰惑;淫溺丧志曰惑;妇言是用曰惑;夸志多穷曰惑基:德性温恭曰基坚:彰义掩过曰坚;磨而不磷曰坚俭:菲薄废礼曰俭;节以制度曰俭;举事有经曰俭简:一德不懈曰简;平易不訾曰简;治典不杀曰简;正直无邪曰简;易从有功曰简;平易无疵曰简;至德临下曰简;仕不躁进曰简;能行直道曰简;执要能固曰简节:好廉自克曰节;不侈情欲曰节;巧而好度曰节;能固所守曰节;谨行节度曰节;躬俭中礼曰节;直道不挠曰节;临义不夺曰节;艰危莫夺曰节介:执一不迁曰介景:由义而济曰景;耆意大虑曰景;布义行刚曰景;致志大图曰景;繇义而成曰景;德行可仰曰景;法义而齐曰景;明照旁周曰景敬:夙夜警戒曰敬;令善典法曰敬;夙夜恭事曰敬;象方益平曰敬;象方益年曰敬;夙兴夜寐曰敬;众方克就曰敬;齐庄中正曰敬;广直勤正曰敬;廉直劲正曰敬;难不忘君曰敬;受命不迁曰敬;畏天爱民曰敬;陈善闭邪曰敬;威仪悉备曰敬;戒尊师傅曰敬;戒惧无违曰敬;小心恭事曰敬;戒慎几微曰敬;肃恭无怠曰敬;齐庄自持曰敬;应事无慢曰敬靖:柔德安众曰靖;恭己鲜言曰靖;宽乐令终曰靖;柔德教众曰靖;柔直考终曰靖;虚己鲜言曰靖;缉熙宥密曰靖;式典安民曰靖;仁敬鲜言曰靖;慎以处位曰靖;政刑不扰曰靖;纲纪肃布曰靖;厚德安贞曰靖;律身恭简曰靖;以德安众曰靖开:信道轻仕曰开凯:中心乐易曰凯康:渊源流通曰康;温柔好乐曰康;安乐抚民曰康;合民安乐曰康;丰年好乐曰康;安乐治民曰康;好乐怠政曰康;能安兆民曰康;俊民用章曰康;久膺多福曰康;寿考且宁曰康;保民迪吉曰康;务德不争曰康;宽裕和平曰康;敬而有礼曰康;保卫社稷曰康;造道自行曰康;动而无妄曰康;温柔好善曰康;思善无逸曰康;温良好学曰康;视履安和曰康考:大虑行节曰考;秉德不回曰考克:爱民在刑曰克;秉义行刚曰克;胜敌得俊曰克;胜己之私曰克;宽:含光得众曰宽;大德包蒙曰宽;御众不近曰宽匡:贞心大度曰匡;以法正国曰匡;辅弼王室曰匡;弥缝灾害曰匡;正君之过曰匡旷:审音知化曰旷类:施勤无私曰类;勤政无私曰类;不忝前哲曰类礼:奉义顺则曰礼;恭俭庄敬曰礼;善自防间曰礼;躬俭中节曰礼;审节而和曰礼;著诚去伪曰礼;纳民轨物曰礼;恭俭合度曰礼;内则克修曰礼理:才理审谛曰理;政平刑肃曰理;措正施行曰理;表章道术曰理;才敏详审曰理;治繁不扰曰理厉:杀戮无辜曰厉;暴虐无亲曰厉;愎狠无礼曰厉;扶邪违正曰厉;长舌阶祸曰厉戾:不悔前过曰戾;不思顺受曰戾;知过不改曰戾良:温良好乐曰良;理顺习善曰良;小心敬事曰良;温敬寡言曰良;孝悌成性曰良;小心敬畏曰良;谋猷归美曰良;竭忠无隐曰良;宅衷易直曰良烈:有功安民曰烈;秉德遵业曰烈;圣功广大曰烈;海外有截曰烈;业成无兢曰烈;光有大功曰烈;戎业有光曰烈;刚正曰烈;宏济生民曰烈;庄以临下曰烈灵:不勤成名曰灵;死而志成曰灵;死见神能曰灵;乱而不损曰灵;好祭鬼神曰灵;极知鬼神曰灵;不遵上命曰灵;德之精明曰灵懋:以德受官曰懋;以功受赏曰密:追补前过曰密;思虑详审曰密闵:慈仁不寿曰闵敏:应事有功曰敏;明作有功曰敏;英断如神曰敏;明达不滞曰敏;闻义必徙曰敏;才猷不滞曰敏;好古不怠曰敏愍:在国遭忧曰愍;在国逢艰曰愍;祸乱方作曰愍;使民民悲伤曰愍;使民折伤曰愍;在国连忧曰愍;佐国逢难曰愍;危身奉上曰愍明:照临四方曰明;谮诉不行曰明;思虑果远曰明;保民耆艾曰明;任贤致远曰明;总集殊异曰明;独见先识曰明;能扬仄陋曰明;察色见情曰明;容义参美曰明;无幽不察曰明;圣能作则曰明;令闻不已曰明;奉若天道曰明;遏恶扬善曰明;视能致远曰明;内治和理曰明;诚身自知曰明;守静知常曰明;至诚先觉曰明;远虑防微曰明;懿行宣著曰明;智能晰理曰明;昭晰群性曰明缪:名与实爽曰缪;伤人蔽贤曰缪;蔽仁伤善曰缪穆:布德执义曰穆;中情见貌曰穆;贤德信修曰穆;德政应和曰穆;敬和在位曰穆;德化肃和曰穆;圣敬有仪曰穆;粹德深远曰穆;肃容持敬曰穆;容仪肃敬曰穆宁:裕以安民曰宁;渊衷湛一曰宁;端重自毖曰宁彭:述而不作曰彭;信而好古曰彭平:治而无眚曰平;执事有制曰平;惠内无德曰平;治而清省曰平;布纲治纪曰平;克定祸乱曰平;理而无责曰平;布德均政曰平;无常无偏曰平;治道如砥曰平;分不求多曰平;政以行辟曰平;推心行恕曰平齐:执心克庄曰齐;资辅共就曰齐;轻輶恭就曰齐;执正克庄曰齐祁:治典不杀曰祁;经典不易曰祁;治定不陂曰祁迁:博物多爱曰迁;良史实录曰迁强:和而不流曰强;中立不倚曰强;守道不变曰强;死不迁情曰强;自胜其心曰强。

中国古代帝王谥号谥法全解惟周公旦、太公望开嗣王业,建功于牧野,终将葬,乃制谥,遂叙谥法、谥者,行之迹;号者,功之表;古者有大功,则赐之善号以为称也。

车服者,位之章也。

就是以大行受大名,细行受细名。

行出于己,名生于人。

名谓号谥、民无能名曰神。

不名一善、靖民则法曰皇、靖安、ﻫ德象天地曰帝。

同于天地。

仁义所往曰王、民往归之、立志及众曰公、志无私也。

执应八方曰侯。

所执行八方应之。

ﻫ赏庆刑威曰君。

能行四者、ﻫ从之成群曰君。

民从之。

ﻫ扬善赋简曰圣。

所称得人,所善得实,所赋得简。

敬宾厚礼曰圣。

厚于礼。

ﻫ照临四方曰明。

以明照之。

ﻫ谮诉不行曰明、逆知之,故不行。

ﻫ经纬天地曰文。

成其道。

道德博闻曰文。

无不知。

ﻫ学勤好问曰文、不耻下问、ﻫ慈惠爱民曰文。

惠以成政、ﻫ愍民惠礼曰文。

惠而有礼。

赐民爵位曰文、与同升、绥柔士民曰德。

安民以居,安士以事。

ﻫ谏争不威曰德。

不以威拒谏。

刚彊直理曰武。

刚无欲,强不屈。

怀忠恕,正曲直、威彊敌德曰武。

与有德者敌。

ﻫ克定祸乱曰武。

以兵征,故能定。

刑民克服曰武。

法以正民,能使服。

夸志多穷曰武、大志行兵,多所穷极。

安民立政曰成。

政以安定、ﻫ渊源流通曰康。

性无忌。

ﻫ温柔好乐曰康、好丰年,勤民事。

ﻫ安乐抚民曰康、无四方之虞。

合民安乐曰康。

富而教之。

布德执义曰穆、故穆穆。

中情见貌曰穆。

性公露。

ﻫ容仪恭美曰昭。

有仪可象,行恭可美。

ﻫ昭德有劳曰昭。

能劳谦、圣闻周达曰昭。

圣圣通合。

治而无眚曰平。

无灾罪也。

ﻫ执事有制曰平。

不任意。

布纲治纪曰平。

施之政事。

ﻫ由义而济曰景、用义而成、ﻫ耆意大虑曰景。

耆,强也。

ﻫ布义行刚曰景。

以刚行义。

ﻫ清白守节曰贞、行清白执志固、ﻫ大虑克就曰贞。

能大虑非正而何、ﻫ不隐无屈曰贞、坦然无私。

辟土服远曰桓。

以武正定、克敬动民曰桓。

敬以使之。

辟土兼国曰桓。

兼人故启土。

ﻫ能思辩众曰元。

别之,使各有次。

ﻫ行义说民曰元。

民说其义。

始建国都曰元、非善之长,何以始之。

主义行德曰元。

以义为主,行德政、ﻫ圣善周闻曰宣。

谥号大全及解释谥号:帝王、诸侯、卿大夫、大臣,后妃等具有一定社会地位的人死后,朝廷据其生前业绩、道德修养给予一种评判性质的称号以褒贬善恶,相当于一个人的盖棺定论,称为谥或谥号。

上古有号无谥,周初始制谥法,至秦废。

汉复其旧,历代因之,至清止。

帝王的谥号一般由礼官议上。

依据生平业绩,根据谥法拟定谥号,奏请钦定。

根据国学大师王国维等人的考证,谥号制度的形成,应该起源于西周中期的周恭王时期,这种观点也得到学术界的广泛认可。

而在周武王的时候,还没有谥号这一说呢,所以武王不可能是他的谥号,他在生前就已经自称为武王了。

test据说,周公做谥法,每个天子死后,就根据他生前的行为,给他一个代名。

周公旦和姜子牙有大功于周室,死后获谥。

这是谥法之始。

《周礼》说:“小丧赐谥。

”小丧,死后一段时间。

《逸周书·谥法解》:“谥者,行之迹也。

大行受大名,细行受细名。

行出于己,名出于人。

”郑玄注云:"谥者,行之迹也"。

《五经通义》:“有德则谥善,无德则谥恶,故虽君臣可同。

”谥法在秦朝时也曾一度中断。

这是因为秦王赢政于公元221年统一中国后,认为加谥号是“子议父,臣议君”,大逆不道,不可取。

于是下令废除了谥法,自称“始皇帝”。

后世子孙世代相传,即二世、三世皇帝以至无穷,可惜只传了二世。

呃……要不然,我们就能见到像英国“亨利八世”、“爱德华六世”,法国“查理五世”、“路易十三”这样的叫法了。

汉朝搞复古,又开始实行了谥号,汉倡导以孝治天下,除了刘邦外所有皇帝的谥号都有个孝字,如孝惠、孝文、孝景一直到孝献。

汉文帝,汉景帝休养生息的仁政时期,史称“文景之治”。

再如汉武帝,他本名刘彻,庙号“世宗”,谥号“孝武”,全称是“世宗孝武皇帝”,简称“汉武帝”,这也是他留给历史最大的名号,至于说“汉世宗”,很多人就莫名其妙了。

而“汉武大帝”这种莫名其妙地说法只存在于中国电视剧里,中国历史剧的编剧们永远是这么脑洞大开,天马行空,实则没文化。

历代帝王谥号谥法解释概述说明以及解释1. 引言1.1 概述:本文将对历代帝王谥号的谥法进行解释和分析。

帝王谥号是对历任皇帝或王朝创始人的尊称,是中国古代皇帝统治权力的象征之一。

通过研究帝王谥号的含义、来源以及在不同时期的特点,我们可以深入了解古代帝王制度及其变迁。

1.2 文章结构:本文共分为五个部分。

首先,引言部分概述了文章的主要内容和目标。

接下来,在第二部分中,我们将阐述历代帝王谥号的概述,包括其含义和来源,以及不同时期的特点。

然后,在第三部分中,我们将详细解读和分析古代谥法的演变过程,并比较不同朝代谥法的特点。

在第四部分中,我们将探讨一些特殊情况,并给出相应的解释,如同一帝王有多个不同谥号、谥号被收回或更改等问题,并探讨异数字及象征意义在帝王谥号中的体现。

最后,在第五部分中,我们将对历代帝王谥号进行综合评价和总结,并展望未来的研究方向和可能发展趋势。

1.3 目的:本文的目的是对历代帝王谥号进行系统地概述、解释和分析,以揭示古代帝王制度及其演变过程中帝王谥号的意义和作用。

通过了解不同时期的谥法特点以及特殊情况下的解释,我们可以更好地理解古代王朝政权转移和文化传承。

同时,本文还将为今后研究提供一些可能的研究方向,并促进对帝王制度的深入探讨。

以上是“1. 引言”部分内容,旨在大致介绍本文的主要内容、结构以及研究目标。

稍后将进一步展开讨论历代帝王谥号的概述。

2. 历代帝王谥号概述:2.1 帝王谥号的含义帝王谥号是对历代帝王在位期间所取得成就和贡献的一种称号, 通过赐名来表彰帝王的功德和为国家、民族做出的贡献。

2.2 帝王谥号的来源帝王谥号的来源多种多样。

在古代,有些谥号源于帝王本身是哪个世系的子孙,比如"大明孝皇帝";有些根据其德行和治绩来命名,如"仁神明圣显法天皇帝";也有些基于历史上著名人物或经典典籍中授予的尊称,例如用"文武之德共宣扬、法制之楷范融化万方的"。

古人谥号的含义与解释命谥的用字,有特定的规范,不可随意用字,也不可对立谥之字任意解释。

从最早的经典文献《逸周书,谥法解》开始历朝历代的谥法著述在百种以上,载录谥字约四百个,每个字都有特殊限定的意义。

《逸周书·谥法解》:维周公旦、太公望,开嗣王业,建功于牧之野,终将葬,乃制谥。

遂叙谥法。

谥者,行之迹也。

号者,功之表也。

车服者,位之章也。

是以大行受大名,细行受细名,行出于己,名生于人。

民无能名曰神。

不名一善。

靖民则法曰皇。

靖安。

德象天地曰帝。

同于天地。

仁义所往曰王。

民往归之。

立志及众曰公。

志无私也。

执应八方曰侯。

所执行八方应之。

赏庆刑威曰君。

能行四者。

从之成群曰君。

民从之。

扬善赋简曰圣。

所称得人,所善得实,所赋得简。

敬宾厚礼曰圣。

厚于礼。

照临四方曰明。

以明照之。

谮诉不行曰明。

逆知之,故不行。

经纬天地曰文。

成其道。

道德博闻曰文。

无不知。

学勤好问曰文。

不耻下问。

慈惠爱民曰文。

惠以成政。

愍民惠礼曰文。

惠而有礼。

赐民爵位曰文。

与同升。

绥柔士民曰德。

安民以居,安士以事。

谏争不威曰德。

不以威拒谏。

刚彊直理曰武。

刚无欲,强不屈。

怀忠恕,正曲直。

威彊敌德曰武。

与有德者敌。

克定祸乱曰武。

以兵征,故能定。

刑民克服曰武。

法以正民,能使服。

夸志多穷曰武。

大志行兵,多所穷极。

安民立政曰成。

政以安定。

渊源流通曰康。

性无忌。

温柔好乐曰康。

好丰年,勤民事。

安乐抚民曰康。

无四方之虞。

合民安乐曰康。

富而教之。

布德执义曰穆。

故穆穆。

中情见貌曰穆。

性公露。

容仪恭美曰昭。

有仪可象,行恭可美。

昭德有劳曰昭。

能劳谦。

圣闻周达曰昭。

圣圣通合。

治而无眚曰平。

无灾罪也。

执事有制曰平。

不任意。

布纲治纪曰平。

施之政事。

由义而济曰景。

用义而成。

耆意大虑曰景。

耆,强也。

布义行刚曰景。

以刚行义。

清白守节曰贞。

行清白执志固。

大虑克就曰贞。

能大虑非正而何。

不隐无屈曰贞。

坦然无私。

辟土服远曰桓。

以武正定。

克敬动民曰桓。

敬以使之。

辟土兼国曰桓。

兼人故启土。

能思辩众曰元。

从秦到清,中国古代各朝皇帝谥号大全古代评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括一个人的生平。

谥号长短字数不定,或一两字,或二十余字。

下面是从秦到清,中国古代各朝皇帝谥号大全:秦(秦帝无谥,以世为号)始皇帝讳政二世皇帝讳胡亥西汉刘邦太祖高皇帝刘氏讳邦孝惠皇帝讳盈太宗孝文皇帝讳恒孝景皇帝讳启世宗孝武皇帝讳彻孝昭皇帝讳拂陵中宗孝宣皇帝讳询高宗孝元皇帝讳奭孝成皇帝讳骜孝哀皇帝讳欣孝平皇帝讳衡东汉世祖光武皇帝讳秀显宗孝明皇帝讳庄肃宗孝章皇帝讳炟孝和皇帝讳肇恭宗孝安皇帝讳祜孝顺皇帝讳保孝冲皇帝讳炳孝质皇帝讳缵孝桓皇帝讳志孝灵皇帝讳宏弘农王讳辩孝愍皇帝讳协三国(魏)太祖武皇帝曹氏讳操烈祖明皇帝讳睿(蜀)昭烈皇帝刘氏讳备后主讳禅(吴)武烈皇帝孙氏讳坚大皇帝讳权西晋高祖宣皇帝司马氏讳懿景皇帝讳师文皇帝讳昭武皇帝讳炎孝惠皇帝讳衷孝怀皇帝讳炽孝愍皇帝讳邺东晋元皇帝讳睿明皇帝讳绍显宗成皇帝讳衍康皇帝讳岳孝宗穆皇帝讳聃哀皇帝讳丕废帝讳奕太宗简文皇帝讳昱孝武皇帝讳曜安皇帝讳德宗恭皇帝讳德文南北朝(宋)高祖武皇帝刘氏讳裕少皇帝讳义符太祖文皇帝讳义隆(齐)世祖孝武皇帝讳骏前废帝讳子业太宗明皇帝讳彧废帝讳昱顺皇帝讳准太祖高皇帝萧氏讳道成世祖武皇帝讳赜郁林王讳昭业海陵恭王讳昭文高宗明皇帝讳鸾东昏侯讳宝卷和皇帝讳宝融(梁)高祖武皇帝萧氏讳衍太宗简文皇帝讳纲世祖孝元皇帝讳绎敬皇帝讳方智(陈)高祖武皇帝陈氏讳霸先世祖文皇帝讳蒨废帝讳伯宗高宗孝宣皇帝讳顼后主讳叔宝(北魏)太祖道武皇帝拓跋氏讳珪太宗明元皇帝讳嗣世祖太武皇帝讳焘高宗文成皇帝讳浚显祖献文皇帝讳弘高祖孝文皇帝讳宏世宗宣武皇帝讳恪肃宗孝明皇帝讳诩孝庄皇帝讳子攸前废帝广陵王讳恭孝静皇帝讳善见(北齐)齐高祖神武皇帝高氏讳欢世宗文襄皇帝讳澄显祖文宣皇帝讳洋废帝讳殷孝昭皇帝讳演世祖武成皇帝讳湛后主讳纬幼主讳恒(北周)太祖文皇帝宇文氏讳泰孝闵皇帝讳觉世宗明皇帝讳毓高祖武皇帝讳邕宣皇帝讳赟静皇帝讳衍隋高祖文皇帝杨氏讳坚炀皇帝讳广恭皇帝讳侑唐高祖神尧大圣大光孝皇帝李氏讳渊太宗文武大圣大广孝皇帝讳世民文德顺圣皇后长孙氏高宗天皇大圣大弘孝皇帝讳治则天大圣皇后武氏讳曌中宗大和圣昭孝皇帝讳显睿宗玄真大圣大兴孝皇帝讳旦玄宗至道大圣大明孝皇帝讳隆基肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝讳亨代宗睿文孝武皇帝讳豫德宗神武孝文皇帝讳适顺宗至德大圣大安孝皇帝讳诵宪宗圣神章武孝皇帝讳纯穆宗睿圣文惠孝皇帝讳恒敬宗睿武昭愍孝皇帝讳湛文宗元圣昭献孝皇帝讳昂武宗至道昭肃孝皇帝讳炎宣宗圣武献文孝皇帝讳忱懿宗昭圣恭惠孝皇帝讳漼僖宗惠圣恭定孝皇帝讳儇昭宗圣穆景文孝皇帝讳晔哀皇帝讳柷五代(后梁)太祖神武元圣孝皇帝朱氏讳温末帝讳友贞(后唐)庄宗光圣神闵孝皇帝李氏讳存勖明宗圣德和武钦孝皇帝讳嗣源愍皇帝讳从厚(后晋)高祖圣文章武明德孝皇帝石氏讳敬瑭出帝讳重贵(后汉)高祖睿文圣武昭肃孝皇帝刘氏讳知远隐皇帝讳承佑(后周)太祖圣神恭肃文武孝皇帝郭氏讳威世宗睿武孝文皇帝柴氏讳荣十国—南唐烈祖光文肃武孝高皇帝李氏讳昪元宗明道崇德文宣孝皇帝讳景后主讳煜(祭奠从嘉,默哀)北宋太祖启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝赵氏讳匡胤太宗神功圣德文武皇帝讳炅,初名匡乂,改赐光义真宗应符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝讳恒仁宗体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝讳祯英宗体乾应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝讳曙神宗绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝讳顼哲宗宪元继道显德定功钦文睿武齐圣昭孝皇帝讳煦徽宗体神合道骏烈逊功圣文仁德宪慈显孝皇帝讳佶钦宗恭文顺德仁孝皇帝讳桓南宋高宗受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝讳构孝宗绍统同道冠德昭功哲文神武明圣成孝皇帝讳慎光宗循道宪仁明功茂德温文顺武圣哲慈孝皇帝讳敦宁宗法天备道纯德茂功仁文哲武圣睿恭孝皇帝讳扩理宗建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝讳昀度宗端文明武景孝皇帝讳祺瀛国公显建国公是永国公昺辽阿保机太祖大圣大明神烈天皇帝耶律氏讳亿字阿保机太宗孝武惠文皇帝讳德光世宗孝和庄宪皇帝讳阮穆宗孝安敬正皇帝讳璟景宗孝成康靖皇帝讳贤圣宗文武大孝宣皇帝讳隆绪兴宗神圣孝章皇帝讳宗真道宗孝文皇帝讳洪基天祚皇帝讳延禧金阿骨打太祖应乾兴运昭德定功仁明庄孝大圣武元皇帝讳旻,本讳阿骨打太宗体元应运世德昭功哲惠仁圣文烈皇帝讳晟景宣帝讳宗峻睿宗立德显仁启圣广运文武简肃皇帝讳宗尧熙宗弘基缵武庄靖孝成皇帝讳亶废帝海陵庶人亮字元功本讳迪古乃世宗光天兴运文德武功圣明仁孝皇帝讳雍显宗体道弘仁英文睿德光孝皇帝讳允恭章宗宪天光运仁文义武神圣英孝皇帝讳璟宣宗继天兴统述道勤仁英武圣孝皇帝讳珣卫绍王讳永济哀宗讳守绪元铁木真太祖法天启运圣武皇帝讳铁木真太宗英文皇帝讳窝阔台宪宗桓肃皇帝讳蒙哥世祖圣德神功文武皇帝讳忽必烈成宗钦明广孝皇帝讳铁穆耳武宗仁惠宣孝皇帝讳海山仁宗圣文钦孝皇帝讳爱育黎拔力八达英宗睿圣文孝皇帝讳硕德八剌泰定皇帝讳也孙铁木儿明宗翼献景孝皇帝讳和世束文宗圣明元孝皇帝讳图帖睦尔宁宗冲圣嗣孝皇帝讳懿璘质班顺帝讳妥欢帖睦尔明太祖开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝朱氏讳元璋恭闵惠皇帝讳允炆成祖启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝讳棣仁宗敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝讳高炽宣宗宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝讳瞻基英宗法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝讳祁镇恭仁康定景皇帝讳祁钰宪宗继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝讳见深孝宗达天明道纯诚中正圣文神武至仁大德敬皇帝讳佑堂武宗承天达道英肃睿哲昭德显功弘文思孝毅皇帝讳厚照世宗钦天履道英毅神圣宣文广武洪仁大孝肃皇帝讳厚熜穆宗契天隆道渊懿宽仁显文光武纯德弘孝庄皇帝讳载垕神宗范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝讳翊钧熹宗达天阐道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝讳由校庄烈愍皇帝讳由检清努尔哈赤太祖承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝,姓爱新觉罗氏,讳努尔哈齐。

中国古代帝王谥号谥法全解惟周公旦、太公望开嗣王业,建功于牧野,终将葬,乃制谥,遂叙谥法。

谥者,行之迹;号者,功之表;古者有大功,则赐之善号以为称也。

车服者,位之章也。

是以大行受大名,细行受细名。

行出于己,名生于人。

名谓号谥。

民无能名曰神。

不名一善。

靖民则法曰皇。

靖安。

德象天地曰帝。

同于天地。

仁义所往曰王。

民往归之。

立志及众曰公。

志无私也。

执应八方曰侯。

所执行八方应之。

赏庆刑威曰君。

能行四者。

从之成群曰君。

民从之。

扬善赋简曰圣。

所称得人,所善得实,所赋得简。

敬宾厚礼曰圣。

厚于礼。

照临四方曰明。

以明照之。

谮诉不行曰明。

逆知之,故不行。

经纬天地曰文。

成其道。

道德博闻曰文。

无不知。

学勤好问曰文。

不耻下问。

慈惠爱民曰文。

惠以成政。

愍民惠礼曰文。

惠而有礼。

赐民爵位曰文。

与同升。

绥柔士民曰德。

安民以居,安士以事。

谏争不威曰德。

不以威拒谏。

刚彊直理曰武。

刚无欲,强不屈。

怀忠恕,正曲直。

威彊敌德曰武。

与有德者敌。

克定祸乱曰武。

以兵征,故能定。

刑民克服曰武。

法以正民,能使服。

夸志多穷曰武。

大志行兵,多所穷极。

安民立政曰成。

政以安定。

渊源流通曰康。

性无忌。

温柔好乐曰康。

好丰年,勤民事。

安乐抚民曰康。

无四方之虞。

合民安乐曰康。

富而教之。

布德执义曰穆。

故穆穆。

中情见貌曰穆。

性公露。

容仪恭美曰昭。

有仪可象,行恭可美。

昭德有劳曰昭。

能劳谦。

圣闻周达曰昭。

圣圣通合。

治而无眚曰平。

无灾罪也。

执事有制曰平。

不任意。

布纲治纪曰平。

施之政事。

由义而济曰景。

用义而成。

耆意大虑曰景。

耆,强也。

布义行刚曰景。

以刚行义。

清白守节曰贞。

行清白执志固。

大虑克就曰贞。

能大虑非正而何。

不隐无屈曰贞。

坦然无私。

辟土服远曰桓。

以武正定。

克敬动民曰桓。

敬以使之。

辟土兼国曰桓。

兼人故启土。

能思辩众曰元。

别之,使各有次。

行义说民曰元。

民说其义。

始建国都曰元。

非善之长,何以始之。

主义行德曰元。

以义为主,行德政。

圣善周闻曰宣。

闻,谓所闻善事也。

兵甲亟作曰庄。

以数征为严。

叡圉克服曰庄。

通边圉,使能服。

胜敌志强曰庄。

不挠,故胜。

死于原野曰庄。

非严何以死难。

屡征杀伐曰庄。

以严厘之。

武而不遂曰庄。

武功不成。

柔质慈民曰惠。

知其性。

爱民好与曰惠。

与谓施。

夙夜警戒曰敬。

敬身思戒。

合善典法曰敬。

非敬何以善之。

刚德克就曰肃。

成其敬使为终。

执心决断曰肃。

言严果。

不生其国曰声。

生于外家。

爱民好治曰戴。

好民治。

典礼不愆曰戴。

无过。

未家短折曰伤。

未家,未娶。

短折不成曰殇。

有知而夭殇。

隐拂不成曰隐。

不以隐括改其性。

不显尸国曰隐。

以闲主国。

见美坚长曰隐。

美过其令。

官人应实曰知。

能官人。

肆行劳祀曰悼。

放心劳于淫祀,言不修德。

年中早夭曰悼。

年不称志。

恐惧从处曰悼。

从处,言险圮。

凶年无谷曰荒。

不务耕稼。

外内从乱曰荒。

家不治,官不治。

好乐怠政曰荒。

淫于声乐,怠于政事。

在国遭忧曰愍。

仍多大丧。

在国逢□曰愍。

兵寇之事。

祸乱方作曰愍。

国无政,动长乱。

使民悲伤曰愍。

苛政贼害。

贞心大度曰匡。

心正而用察少。

德正应和曰莫。

正其德,应其和。

施勤无私曰类。

无私,唯义所在。

果虑果远曰明。

自任多,近于专。

啬于赐与曰爱。

言贪□。

危身奉上曰忠。

险不辞难。

克威捷行曰魏。

有威而敏行。

克威惠礼曰魏。

虽威不逆礼。

教诲不倦曰长。

以道教之。

肇敏行成曰直。

始疾行成,言不深。

疏远继位曰绍。

非其弟过得之。

好廉自克曰节。

自胜其情欲。

好更改旧曰易。

变故改常。

爱民在刑曰克。

道之以政,齐之以法。

除残去虐曰汤。

一德不懈曰简。

一不委曲。

平易不訾曰简。

不信訾毁。

尊贤贵义曰恭。

尊事贤人,宠贵义士。

敬事供上曰恭。

供奉也。

尊贤敬让曰恭。

敬有德,让有功。

既过能改曰恭。

言自知。

执事坚固曰恭。

守正不移。

爱民长弟曰恭。

顺长接弟。

执礼御宾曰恭。

迎待宾也。

芘亲之阙曰恭。

修德以盖之。

尊贤让善曰恭。

不专己善,推于人。

威仪悉备曰钦。

威则可畏,仪则可象。

大虑静民曰定。

思树惠。

纯行不爽曰定。

行一不伤。

安民大虑曰定。

以虑安民。

安民法古曰定。

不失旧意。

辟地有德曰襄。

取之以义。

甲胄有劳曰襄。

亟征伐。

小心畏忌曰僖。

思所当忌。

质渊受谏曰厘。

深故能受。

有罚而还曰厘。

知难而退。

温柔贤善曰懿。

性纯淑。

心能制义曰度。

制事得宜。

聪明叡哲曰献。

有通知之聪。

知质有圣曰献。

有所通而无蔽。

五宗安之曰孝。

五世之宗。

慈惠爱亲曰孝。

周爱族亲。

秉德不回曰孝。

顺于德而不违。

协时肇享曰孝。

协合肇始。

执心克庄曰齐。

能自严。

资辅共就曰齐。

资辅佐而共成。

甄心动惧曰顷。

甄精。

敏以敬慎曰顷。

疾于所慎敬。

柔德安众曰靖。

成众使安。

恭己鲜言曰靖。

恭己正身,少言而中。

宽乐令终曰靖。

性宽乐义,以善自终。

威德刚武曰圉。

御乱患。

弥年寿考曰胡。

久也。

保民耆艾曰胡。

六十曰耆,七十曰艾。

追补前过曰刚。

勤善以补过。

猛以刚果曰威。

猛则少宽。

果,敢行。

猛以彊果曰威。

强甚于刚。

彊义执正曰威。

问正言无邪。

治典不杀曰祁。

秉常不衰。

大虑行节曰考。

言成其节。

治民克尽曰使。

克尽无恩惠。

好和不争曰安。

生而少断。

道德纯一曰思。

道大而德一。

大省兆民曰思。

大亲民而不杀。

外内思索曰思。

言求善。

追悔前过曰思。

思而能改。

行见中外曰悫。

表里如一。

状古述今曰誉。

立言之称。

昭功宁民曰商。

明有功者。

克杀秉政曰夷。

秉政不任贤。

安心好静曰夷。

不爽政。

执义扬善曰怀。

称人之善。

慈仁短折曰怀。

短未六十,折未三十。

述义不克曰丁。

不能成义。

有功安民曰烈。

以武立功。

秉德尊业曰烈。

刚克为伐曰翼。

伐功也。

思虑深远曰翼。

小心翼翼。

外内贞复曰白。

正而复,终始一。

不勤成名曰灵。

任本性,不见贤思齐。

死而志成曰灵。

志事不□命。

死见神能曰灵。

有鬼不为厉。

乱而不损曰灵。

不能以治损乱。

好祭鬼怪曰灵。

渎鬼神不致远。

极知鬼神曰灵。

其智能聪彻。

杀戮无辜曰厉。

愎很遂过曰刺。

去谏曰愎,反是曰很。

不思忘爱曰刺。

忘其爱己者。

蚤孤短折曰哀。

早未知人事。

恭仁短折曰哀。

体恭质仁,功未施。

好变动民曰躁。

数移徙。

不悔前过曰戾。

知而不改。

怙威肆行曰丑。

肆意行威。

壅遏不通曰幽。

弱损不凌。

蚤孤铺位曰幽。

铺位即位而卒。

动祭乱常曰幽。

易神之班。

柔质受谏曰慧。

以虚受人。

名实不爽曰质。

不爽言相应。

温良好乐曰良。

言其人可好可乐。

慈和遍服曰顺。

能使人皆服其慈和。

博闻多能曰宪。

虽多能,不至于大道。

满志多穷曰惑。

自足者必不惑。

思虑不爽曰厚。

不差所思而得。

好内远礼曰炀。

朋淫于家,不奉礼。

去礼远众曰炀。

不率礼,不亲长。

内外宾服曰正。

言以正服之。

彰义掩过曰坚。

明义以盖前过。

华言无实曰夸。

恢诞。

逆天虐民曰抗。

背尊大而逆之。

名与实爽曰缪。

言名美而实伤。

择善而从曰比。

比方善而从之。

好更改旧曰易。

名与实爽曰缪。

思厚不爽曰愿。

贞心大度曰匡。