合成氨装置简介和重点部位及设备

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:3

・22・ 2006年第1期石油和化工节能鲁南化肥厂合成氨系统综合技术改造 吴萍 吕运江 (兖矿鲁南化肥厂 山东滕州277252) 摘要 本文介绍了兖矿鲁南化肥厂合成氨装置净化系统、合成系统进行的技术改造。

通过技术改造,使合成氨吨氨能耗降到44.09GJ,比目前中型合成氨装置吨氨能耗平均水平60.7GJ降低27%,取得了明显的节能效果。

关键词 合成氨 装置 节能 技术改造 兖矿鲁南化肥厂目前有两套合成氨装置,合成氨总生产能力为200kt/a,其中合成氨分厂的产能由原始设计的60 kt/a提高到了90 kt/a。

为进一步提高产量、降低成本、增加效益,对合成氨分厂合成氨系统进行了一系列的技术改造,使其生产能力达到了120 kt/a。

氨合成系统进行的综合技术改造情况总结如下。

1 净化系统 1.1 存在的问题 兖矿鲁南化肥厂合成氨分厂净化系统原设计为中变→低变→甲烷化流程,1998年进行全低变改造后,变换系统的吨氨高压蒸汽消耗降低到1.4 t,净化系统存在的主要问题在脱碳系统。

脱碳系统工艺落后,吸收和再生系统设备能力偏小,不能满足年产120 kt氨的需要。

具体表现在溶液的再生能力不足,一方面蒸汽消耗高,另一方面一次出口CO2含量长期在3%-5%,造成二次出口CO2和低变出口CO含量高,甲烷化温差大,消耗了大量的氢气,同时精制气中甲烷含量高,增加了合成的放空量,使合成氨产量降低,成本升高。

1.2 改造方案 经过反复考察和论证,决定采用南化院开发设计的脱碳变压再生工艺。

实施双塔变压再生,需增加加压再生塔、变煮器、蒸汽煮沸器、喷射器及冷却分离器、贫液闪蒸槽等设备,并更换贫液泵。

经论证,决定将原来的一次吸收塔改为二次吸收塔,新增1台φ3200 mm的一次吸收塔,原再生塔作为常压再生塔,加压再生塔由原来的一次吸收塔改造而成。

新增主要设备情况见表1。

表1 脱碳系统新增主要设备一览表 设备名称 规 格 一次吸收塔 φ3200 mm H=32784 mm 内装φ50×25×1双边阶梯环填料三层,每层6 m 二次吸收塔 φ2600 mm/φ2200 mm δ=24 mm H=33 260 mm 上部φ2200 mm装有φ50×50×2 mm碳钢填料18.5 m3 下部筛板为27层 加压再生塔 H=43100 mm 上部φ4200 mm δ=16 mm 下部φ2600 δ=22mm 上部扩大段为加压再生塔闪蒸段,内装Y125型不锈钢规整填料 下部筒体高约26950 mm,为原一次吸收塔筒体,内装两层φ50×20×1 mm碳钢阶梯环填料,每层6.8 m 常压再生塔 φ3200 mm H=39000 mm 贫液闪蒸槽 φ3000 mm H=6800 mm 卧式 加压再生塔 变换气煮沸器 φ1100×8763 mm,换热面积435 m2 加压再生塔低 变蒸汽煮沸器 φ1200×10742 mm,换热面积680 m2 贫液泵 TC 200-125×2 H=250 m Q=300 m3/h 1.3 改造的关键技术及创新点 选择了湖北省化学研究所的全低温变换工艺以及南化院的低供热源变压再生脱碳工艺,使净化装置的处理能力达到了国内中氮企业最高水平,消耗达到了国内最低水平,该净化工艺具有以下优点: (1)操作弹性大。

撬装式合成氨系统及方法合成氨是一种重要的化工原料,在农业、工业和医疗等领域有着广泛的应用。

传统的制氨方法中,固氮和合成氢气所需的能量消耗较大,且对环境有一定的污染。

为了提高合成氨的制备效率和减少能源消耗,撬装式合成氨系统及方法应运而生。

本文将详细介绍撬装式合成氨系统及方法的工作原理、流程和优势,同时通过实例说明其应用的实际效果。

一、撬装式合成氨系统的工作原理和流程1. 撬装式合成氨系统是一种集成化的设备,主要由固氮单元、合成氢气单元、合成氨单元和控制单元组成。

2. 固氮单元采用先进的催化剂和反应器设计,将空气中的氮气固定成氨,同时通过换热技术回收产生的热量。

3. 合成氢气单元通过水蒸气重整和尾气回收等技术,高效产生合成氨所需的氢气。

4. 合成氨单元将固氮单元和合成氢气单元生成的氨气进行催化反应合成合成氨,同时通过吸附剂和分离装置进行纯化和分离。

5. 控制单元利用先进的自动化技术,实现对撬装式合成氨系统的实时监控、调节和控制。

二、撬装式合成氨系统的优势1. 与传统的合成氨方法相比,撬装式合成氨系统具有体积小、装配简便、运行稳定等优势,能够适应各种场合和环境。

2. 撬装式合成氨系统采用先进的催化剂和反应器设计,能够高效地固定氮气和产生合成氨所需的氢气,提高制氨效率。

3. 撬装式合成氨系统采用换热技术回收产生的热量,减少能源消耗,降低制氨过程中的环境污染。

4. 撬装式合成氨系统具有灵活性和可扩展性,可以根据生产需求进行模块化的组装和调整,满足不同规模和产能的要求。

三、撬装式合成氨系统的应用实例以某化工厂为例,该厂使用传统的制氨方法,存在能源消耗大、污染物排放多等问题。

为了提高制氨效率和环保性,该厂采用了撬装式合成氨系统。

通过撬装式合成氨系统的应用,该厂取得了显著的效果:1. 制氨效率大幅提升:撬装式合成氨系统采用先进的催化剂和反应器设计,使制氨效率提高了30%以上,大大降低了原材料的消耗。

2. 能源消耗减少:撬装式合成氨系统通过换热技术回收产生的热量,使能源消耗降低了25%以上,减少了对环境的负面影响。

合成氨装置设计规范2019氨合成的生产工艺条件必须满足产量高,消耗定额低,工艺流程及设备结构简单,操作方便及安全可靠等要求。

决定生产条件的因素是压力、温度、空间速度、气体组成和催化剂等。

一、压力提高压力,对氨合成反应的平衡和反应速率都是有利的,在一定的空速下,合成压力越高,出口氨浓度越高,氨净值越高,合成塔的生产能力也越大。

氨产率是随着压力的升高而上升的。

氨合成压力的高低,是影响氨合成生产中能量消耗的主要因素。

氨合成系统的能量消耗主要包括原料气压缩功,循环气压缩功和氨分离的冷冻功。

提高操作压力,原料气压缩功增加。

但合成压力提高时由于氨净值增高,单位氨产品所需的循环气量减少,因而循环气压缩功减少。

同时压力高也有利于氨的分离,在较高温度下气氨即可冷凝为液氨,冷冻功减少。

实践证明,操作压力在20~35MPa时总能量消耗较低。

二、温度氨合成反应必须在催化剂的存在下才能进行,而催化剂必须在一定的温度范围内才具有催化活性,所以氨合成反应温度必须维持在催化剂的活性温度范围内。

通常,将某种催化剂在一定生产条件下具有最高氨生成速率的温度称为最适宜温度,不同的催化剂具有不同的最适宜温度,而同一催化剂在不同的使用时期,其最适宜温度也会改变。

例如,催化剂在使用初期活性较强,反应温度可以低些;使用中期活性减弱,操作温度要提高;使用后期活性衰退,操作温度要比使用中期更提高一些。

此外,最适宜温度还和空间速度,压力等有关。

空间速度对最适宜温度的影响。

在一定空速下,开始时氨产率随着温度的升高而增加;达到最高点后,温度再升高,氨产率反而降低,不同的空间速度都有一个最高点,也就是最适宜温度。

所以为了获得最大的氨产率,合成氨的反应随空间速度的增加而相应的提高,在最适宜温度以外,无论是升高或降低温度,氨产率都会下降。

催化剂层内温度分布的理想状况应该是降温状态,即进催化剂层的温度高,出催化剂层的温度比较低,这是一个高速反应(催化剂层上部)与最大平衡(催化剂层下部)相结合的方法,因为刚进入催化剂层的气体中含氨量低,距离平衡又远,需要迅速地进行合成反应以提高含氨量,因此催化剂层上部温度高就能加快反应速率。

关键装置与重点部位管理制度1、为规范关键装置、重点部位的安全管理,保证关键装置、重点部位安全、稳定运行,特制定本制度。

本制度适用于对本公司关键装置、重点部位的安全管理2、各单位分工:2.1联系人:对联系点负有安全监督和指导责任,是指合成氨一、二、三厂正副厂长。

2.2主管部门:分厂安环处负责监督、考核本制度的执行情况。

2.3相关部门:分厂各相关部门、车间及相关责任人。

按照本制度对责任范围内的关键装置、重点部位的安全管理负责。

3、关键装置、重点部位定义3.1关键装置是指工艺操作是在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行的生产装置。

3.2重点部位是指生产、储存、使用易燃、易爆、剧毒等危害化学品场所,以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台、油库、仓库等;对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。

4、公司关键装置和重点部位:原料气压缩机、氮氢压缩机、氨压缩机、空气压缩机;氨合成塔;尿素合成塔;脱硫塔、脱碳塔、变换炉、醇化塔、烷化塔;铜洗塔;空分装置;氢回收装置;高压蒸汽锅炉;高压甲铵泵;高压液氨泵;一段分解分离器;氨冷器;液氨缓冲槽;高压配电控制室;一二段转化炉、气化炉、废热锅炉;液氨储罐、气柜、酸碱罐区等。

氧化反应釜、苯加氢前反应器、氧化反应釜、磺化反应釜、磺化反应釜、废碱锅炉、环己酮贮罐区、D酸高压配电室Ⅰ、D酸高压配电室Ⅱ、工业萘仓库。

5、内容与要求____分厂生产处、设备处协助使用车间在关键装置、重点部位结合其性能、用途配置监测、防爆、自动控制等相应安全设施;监督、配合使用部门做好保养、维护工作,确保关键装置、重点部位处于良好运行状态。

5.2安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用,因检修拆除的,检修完毕后应立即复原,确保其始终处于监控状态。

5.3当班操作工和班组长要定时巡回检查,不得擅自离岗,发现异常情况及时汇报,及时处理紧急情况。

5.4安环处、车间建立关键装置、重点部位档案、台帐和安全检查记录。

专业的论文在线写作平台

合成氨的重点设备、危险因素及防范措施

一、重点部位及设备

(一)重点部位

1.转化系统

转化系统由二段转化炉、二段转化炉、废热锅炉以及燃料燃烧、烟气废热回收设备组成。

高温设备集中,一段炉炉膛高达1300℃,二段炉出口950℃,废热锅炉产生IOMPa(表)高压蒸汽。

设备内为易燃、易爆气体,压力达4MPa(表)。

转化系统是装置中的高温区,其特点是高温、高压、易燃、易爆、有毒。

若发生超温,易造成设备损坏,工艺气体泄漏,而引发重大火灾,爆炸事故。

2.合成系统

合成系统由合成塔、水加热器、热交换器、冷交换器、水冷器、氨冷器、氨分离器等高压设备组成。

是装置中高压设备集中的区域。

设备压力等级一般为20~25MPa(表)。

设备内工艺介质为H2、N2、NH3等。

由于压力高,设备发生泄漏,易造成火灾、中毒、爆炸事故。

如设备存在缺陷或产生氢脆、产生裂纹,在发生物理爆炸的同时,还可发生化学爆炸,往往造成灾难性的后果。

(二)重点设备

1.一段转化炉

一段转化炉承担着将原料烃类与蒸汽发生反应制取原料气的任务。

其操作、运行是否正常影响到整个装置的安全运行,是装置中结构复杂,操作条件苛刻的关键设备。

一段转化炉曲辐射段、对流段及燃料系统组成。

辐射段一般有几百根转化炉管,。

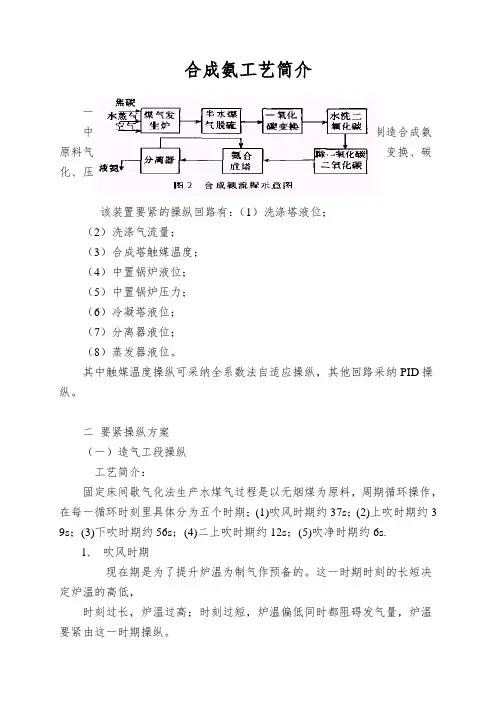

合成氨工艺简介一合成氨工艺简介中小型氮肥厂是以煤为要紧原料,采纳固定层间歇气化法制造合成氨原料气。

从原料气的制备、净化到氨的合成,通过造气、脱硫、变换、碳化、压缩、精炼、合成等工段。

工艺流程简图如下所示:该装置要紧的操纵回路有:(1)洗涤塔液位;(2)洗涤气流量;(3)合成塔触媒温度;(4)中置锅炉液位;(5)中置锅炉压力;(6)冷凝塔液位;(7)分离器液位;(8)蒸发器液位。

其中触媒温度操纵可采纳全系数法自适应操纵,其他回路采纳PID操纵。

二要紧操纵方案(一)造气工段操纵工艺简介:固定床间歇气化法生产水煤气过程是以无烟煤为原料,周期循环操作,在每一循环时刻里具体分为五个时期;(1)吹风时期约37s;(2)上吹时期约3 9s;(3)下吹时期约56s;(4)二上吹时期约12s;(5)吹净时期约6s.l、吹风时期现在期是为了提升炉温为制气作预备的。

这一时期时刻的长短决定炉温的高低,时刻过长,炉温过高;时刻过短,炉温偏低同时都阻碍发气量,炉温要紧由这一时期操纵。

般工艺要求现在期的操作时刻约为整个循环周期的18%左右。

2、上吹加氮制气时期在现在期是将水蒸汽和空气同时加入。

空气的加入增加了气体中的氮气含量,是调剂H2/N2的要紧手段。

然而为了保证造气炉的安全该段时刻最多不超过整个循环周期的26%。

3、上吹制气时期该时期与上吹加氯制气总时刻为整个循环的32%,随着上吹制气的进行下部炉温逐步下降,为了保证炉况和提升发气量,在现在期蒸汽的流量最好能得以操纵。

4、下吹制气时期为了充分地利用炉顶部高温、提升发气量,下吹制气也是专门重要的一个时期。

这段时刻约占整个循环的40%左右。

5、二次上吹时期为了确保生产安全,造气炉再度进行吹风升温之前,须把下吹制气时留在炉底及下部管道中的半水煤气吹净以防不测,故进行第二次上映。

这段时刻约占7%左右。

6、吹净时期这段时刻要紧是回收上行煤气管线及设备内的半水煤气。

约占整个循环的3%。

合成氨装置简介和重点部位及设备一、装置简介(一)装置发展及其类型世界上第一座合成氨生产装置始于1913年。

我国首套合成氨生产装置建于20世纪30年代。

到70年代初,我国运行的合成氨生产装置绝大多数仍为以煤(焦)为原料,采用固定床制气技术的中、小型装置。

世界上,60年代起,大型合成氨生产装置由于具有工艺流程短、热利用率高、自动化水平高、单系列、运行时间长等优点,得到快速发展。

我国从1973年开始,从美国、日本、法国引进了13套日产合成氨1000t的大型合成氨生产装置。

这些装置均采用烃类蒸汽转化制气工艺技术,其中以天然气为原料的有10套(其中两套后来改用轻油);以轻油为原料的有3套。

1978年以后,又引进了以渣油、煤为原料,采用部分氧化制气工艺技术的大型合成氨生产装置。

合成氨装置生产工艺技术因原料制气、气体净化、氨合成工艺不同而有多种工艺技术。

原料气化有:煤(焦)固定床气化工艺;煤(焦)气流床气化工艺;渣油、水煤浆部分氧化制气工艺;烃类(轻油、天然气)蒸汽转化制气工艺。

气体净化工艺种类繁多。

硫化物脱除分为固定床吸附(如氧化锌吸附)和溶液吸收(如:乙醇胺法、甲醇法、NHD 法)。

一氧化碳变换工艺可分耐硫变换工艺和非耐硫变换工艺。

二氧化碳脱除可分为化学吸收法(如:G•V法,苯菲尔法)和物理吸收法(如:低温甲醇法、NHD法)。

气体精制工艺可分为“热法精制”(甲烷化工艺)和“冷法精制”(低温液氮洗或深冷净化工艺)。

氨合成工艺按压力等级,可分为高压法、中压法、低压法;按合成塔的气体流向,可分为轴向塔和径向塔;按床层换热方式,可分为内部换热式、中间换热式和中间冷激式。

世界上,由于合成氨原料成本价格不断上升,合成氨工艺技术目前向低能耗发展。

出现了多种低能耗合成氨工艺技术。

其中,以天然气为原料的蒸汽转化低能耗制合成氨装置,其能耗已降到28CJ/t.NH3的水平。

(二)装置的单元组成与工艺流程1,组成单元合成氨装置因工艺技术不同,组成的单元也不同。

最新整理合成氨装置简介和重点部位及设备一、装置简介(一)装置发展及其类型世界上第一座合成氨生产装置始于1913年。

我国首套合成氨生产装置建于20世纪30年代。

到70年代初,我国运行的合成氨生产装置绝大多数仍为以煤(焦)为原料,采用固定床制气技术的中、小型装置。

世界上,60年代起,大型合成氨生产装置于具有工艺流程短、热利用率高、自动化水平高、单系列、运行时间长等优点,得到快速发展。

我国从1973年开始,从美国、日本、法国引进了13套日产合成氨1000t的大型合成氨生产装置。

这些装置均采用烃类蒸汽转化制气工艺技术,其中以天然气为原料的有10套(其中两套后来改用轻油);以轻油为原料的有3套。

1978年以后,又引进了以渣油、煤为原料,采用部分氧化制气工艺技术的大型合成氨生产装置。

合成氨装置生产工艺技术因原料制气、气体净化、氨合成工艺不同而有多种工艺技术。

原料气化有:煤(焦)固定床气化工艺;煤(焦)气流床气化工艺;渣油、水煤浆部分氧化制气工艺;烃类(轻油、天然气)蒸汽转化制气工艺。

气体净化工艺种类繁多。

硫化物脱除分为固定床吸附(如氧化锌吸附)和溶液吸收(如:乙醇胺法、甲醇法、NHD法)。

一氧化碳变换工艺可分耐硫变换工艺和非耐硫变换工艺。

二氧化碳脱除可分为化学吸收法(如:G•V法,苯菲尔法)和物理吸收法(如:低温甲醇法、NHD法)。

气体精制工艺可分为“热法精制”(甲烷化工艺)和“冷法精制”(低温液氮洗或深冷净化工艺)。

氨合成工艺按压力等级,可分为高压法、中压法、低压法;按合成塔的气体流向,可分为轴向塔和径向塔;按床层换热方式,可分为内部换热式、中间换热式和中间冷激式。

世界上,于合成氨原料成本价格不断上升,合成氨工艺技术目前向低能耗发展。

出现了多种低能耗合成氨工艺技术。

其中,以天然气为原料的蒸汽转化低能耗制合成氨装置,其能耗已降到28CJ/t.NH3的水平。

(二)装置的单元组成与工艺流程1,组成单元合成氨装置因工艺技术不同,组成的单元也不同。

合成氨工艺安全控制要求重点监控参数及的控制方案首先,合成氨工艺装置设计的安全性是关乎生产过程的关键。

设计要考虑到化学反应过程中的各种危险因素,比如高压、高温等。

必须确保装置的结构强度和耐压性能可以承受正常操作范围内的压力和温度变化。

此外,还应设置有效的安全阀、过热器和冷凝器等设备,以保证装置在异常情况下可以及时应对。

其次,合成氨工艺的重点监控参数是关键要素。

合成氨工艺中的关键参数包括反应温度、反应压力、进料比例和氨气产量等。

这些参数需要持续监控和精确控制,以确保工艺的稳定性和高效性。

如果参数偏离正常范围,可能导致反应不完全或产生副反应,从而影响工艺的效果和生产安全。

针对这些重点监控参数,可以采用以下控制方案:1.温度控制:通过设置适当的加热器和冷却器,控制反应温度在安全范围内。

可以使用温度传感器和自动控制系统,实时监测温度变化,并根据反馈信号调整加热或冷却设备的工作状态。

此外,还可以设置温度报警装置,一旦温度超出安全范围即自动触发报警。

2.压力控制:合成氨工艺中的高压是一个常见的危险因素。

使用可靠的安全阀和压力传感器,监控压力变化,并确保压力在设定范围内稳定。

当压力异常升高时,安全阀可以自动释放过多的气体,以保护装置的安全性。

3.比例控制:合成氨工艺涉及到多个原料的混合,比例控制非常关键。

使用流量计和自动控制阀,监测和调整原料的进料比例,以确保化学反应的效果,同时避免过量的原料投入产生副反应。

4.氨气产量控制:合成氨工艺最终目的是生产氨气,因此需要监控和控制氨气的产量。

通过使用气体分析仪器和流量计,实时监测和记录氨气的产量,并调整反应条件,确保产量在合理范围内。

除了以上的控制方案外,还需要定期检查和维护设备,确保其正常运行和准确性。

同时,对操作人员进行培训,提高他们的操作技能和安全意识,确保工艺操作的安全性和稳定性。

综上所述,合成氨工艺的安全控制要求是确保工艺装置设计的安全性,关注重点监控参数,并采取相应的控制方案来监测和调整这些参数。

合成氨工艺总流程本装置以中原油田天然气为原料,采用传统流程的一二段烃类水蒸气转化,高低变,脱碳及甲烷化法。

1、原料气压缩和脱硫来自界区,压力巴(绝)、温度30℃,含总硫的天然气,经分离器(01-F001)分离掉所带油水后,进入原料气压缩机(01-K001),经四段压缩至巴(绝)、温度114℃。

出原料气压缩机的气体与来自合成压缩机(07-K001)的少量合成气相汇合,控制含2-5%H2,作为予脱硫钴-钼加氢转化用。

一二段烃类水蒸汽转化是在镍催化剂上进行,硫及其化合物对镍催化剂毒害极大,要求进入转化的原料气中含硫量在以下,因此转化前必须脱硫。

经压缩和返氢后的原料气,入对流段盘管(03-B002E04)加热至370℃,于钴-钼加氢反应器(01-R001)中反应,将有机硫转化为无机硫。

然后在氧化锌脱硫槽(01-R002A/B)里硫被脱除,控制含硫小于。

2、转化经脱硫的原料气与来自工艺冷凝液汽提塔(05-C003)的水蒸汽和来自冰机的蒸汽透平(09-MT01)或发电机蒸汽透平(85-MT01)的背压蒸汽,按比例调节进行混合,控制水碳比为左右、温度在372℃。

此原料-水蒸汽混合气相继进入一段转化炉对流段盘管(03-B002E01A)和(03-B002E01B)换热,在两盘管间还设置喷雾温度调节器(03-B002E08)用它来调节出盘管(03-B002E01B)的混合气加热至580℃。

此混合气从转化炉管顶部进入,在镍催化剂作用下进行转化反应。

出一段炉的转化气压力巴、温度804℃,含%CH4。

含%的一段转化气自二段炉(03-R001)底部进入,经中心管至炉顶,与来自空压机(02-K001),压缩至45巴,途径加热盘管(03-B002E03)加热至500℃的工艺空气相混合,于炉中上部空间进行燃烧反应,反应后气体温升至1250℃左右。

此高温气体相继流经炉中催化剂床层,继续进行转化反应。

出二段炉的转化气(工艺气),温度983℃左右,残余甲烷含量%以下。

合成氨工业简介合成氨是基本无机化工之一。

氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。

从氨可加工成硝酸,现代化学工业中,常将硝酸生产归属于合成氨工业范畴。

合成氨工业在20世纪初期形成,开始用氨作火炸药工业的原料,为战争服务;第一次世界大战结束后,转向为农业、工业服务。

随着科学技术的发展,对氨的需要量日益增长。

50年代后氨的原料构成发生重大变化,近30年来合成氨工业发展很快。

世界合成氨工业概况①生产能力和产量。

合成氨是化学工业中产量很大的化工产品合成氨工业。

1982年,世界合成氨的生产能力为125Mt氨,但因原料供应、市场需求的变化,合成氨的产量远比生产能力要低。

近年,合成氨产量以苏联、中国、美国、印度等十国最高,占世界总产量的一半以上(表1[ 世界合成氨主要生产国产量(kt)])。

②消费和用途。

合成氨主要消费部门为化肥工业,用于其他领域的(主要是高分子化工、火炸药工业等)非化肥用氨,统称为工业用氨。

目前,合成氨年总消费量(以N计)约为78.2Mt,其中工业用氨量约为10Mt,约占总氨消费量的12%。

③原料。

合成氨主要原料有天然气、石脑油、重质油和煤等。

1981年,世界以天然气制氨的比例约占71%,苏联为92.2%、美国为96%、荷兰为100%;中国仍以煤、焦炭为主要原料制氨,天然气制氨仅占20%。

70年代原油涨价后,一些采用石脑油为原料的合成氨老厂改用天然气,新建厂绝大部分采用天然气作原料。

④生产方法。

生产合成氨的方法主要区别在原料气的制造,其中最广泛采用的为蒸汽转化法和部分氧化法(见合成氨原料气)。

合成氨工业特点①农业对化肥的需求是合成氨工业发展的持久推动力。

世界人口不断增长给粮食供应带来压力,而施用化学肥料是农业增产的有效途径。

氨水(即氨的水溶液)和液氨体本身就是一种氮肥;农业上广泛采用的尿素、硝酸铵、硫酸铵等固体氮肥,和磷酸铵、硝酸磷肥等复合肥料,都是以合成氨加工生产为主。

②与能源工业关系密切。

合成氨生产通常以各种燃料为原料,同时生产过程还需燃料供给能量,因此,合成氨是一种消耗大量能源的化工产品。

尿素装置及关键部件和设备简介一、设备介绍(一)设备开发和类型在合成氨工艺技术实现工业化后,1922年,世界上第一座以C02和NH3为原料,生产尿素的工业装置建成。

在尿素生产工艺发展初期,由于用C02和NH3合成尿素,转化率不高,而腐蚀又严重。

因此,尿素生产技术的研究一直致力于如何提高转化率;如何回收未转化的C02、NH3;以及采用何种防腐蚀材料和防腐技术。

当尿素生产技术停留在不循环法(未转化的C02、NH3回收制造其他氮肥)、半循环法(未转化的C02、NH3部分回收进入尿素合成系统)时发展比较缓慢。

1953年,荷兰斯太米卡本公司发现了往尿素合成塔加氧,氧化钝化防腐蚀技术。

进入20世纪50年代,世界上水溶液全循环法尿素生产技术实现了工业化。

从此,尿素生产技术得到了快速发展。

进人60年代,在全循环法工艺技术不断改进提高的同时,氨汽提法、二氧化碳汽提法尿素生产装置也相继投产,使得尿素生产工艺技术得到了进一步提高。

我国于1958年,建成了采用高效半循环法生产尿素的第一个试验装置。

并于1965年,建成了两套工业生产装置。

1966年,我国采用溶液全循环法生产尿素的工艺技术研究成功,随后相继建成了水溶液全循环法尿素生产装置。

为了满足农业对化肥的需要。

70年代,我国引进了13套大型尿素生产装置。

其中,11采用荷兰steimicarben公司的一套二氧化碳汽提法尿素生产技术(生产能力1620t/d的有8套装置,生产能力1740t/d的有3套装置);两套采用日本三井东压公司的全循环改良C法尿素生产技术,生产能力为1600t/d。

两种方法中,后者尿素合成操作温度、压力均较高,转化率高,对设备材料防腐蚀要求也高。

未转化的C0,、NH3,前者大部分在高压系统汽提回收,后者全部减压回收。

两种工艺技术部分指标,见表7—18。

进入80年代以后,尿素工艺技术朝着提高转化率、提高热回收率和降低能耗方向发展,出现了多种工艺技术。

如采用汽提法和溶液循环法相结合的ACES法;采用氨汽提与二氧化碳汽提相结合的等压双气提IDR法;采用等温合成塔和蒸汽-空气双汽提工艺的热循环UTI法;以及采用两个合成塔工艺技术的双塔高效综合法(HEC法)等。

合成氨装置简介和重点部位及设备合成氨是一种非常重要的化学原料,在化工、农业等领域都有广泛的应用。

其制备需要使用特定的装置和设备进行高温高压反应,下面将对合成氨装置的基本原理、结构构成、运行过程以及重要部位和设备进行简要介绍。

基本原理合成氨的制备过程主要是通过利用哈伯-博斯处理反应,将氮气和氢气经过高压、高温条件下进行反应,形成氨气。

这个反应过程在大规模工业制备中需要采用复杂的反应机构和催化剂。

同时,整个合成氨装置的设计和结构也需要考虑到许多因素,如反应的热力学、动力学特性、气体流动特性等等。

结构构成合成氨装置通常由氢制备、氮气制备、氨制备和尾气处理四个部分组成。

其中,氢气和氮气制备部分需要通过各种化学反应或物理分离、纯化技术,将原料气体进行初步准备。

而在氨制备这一部分,则需要将经过预处理的氢气与氮气经过催化反应,在高压、高温条件下生成氨气。

尾气处理部分则是为了防止反应产生毒性气体或其他有害气体对环境造成污染,需要对反应尾气进行处理。

同时,合成氨装置还需要配备必要的控制、仪表和安全系统,如压力表、温度计、流量计等等,以确保整个反应过程的安全可靠。

运行过程合成氨反应的实际运行过程需要经过多个阶段,包括压力调节、预热、反应、冷却等等。

其中,反应阶段是整个反应过程的核心,也是危险程度最高的部分,需要通过严格的控制和监测,确保反应的正确性和安全性。

在反应过程中,需要定期检测反应器内的催化剂状态,以及反应器壁温度、压力等参数。

重点部位和设备在合成氨装置中,反应器是最为关键的部位之一。

反应器需要承受高压高温、剧烈的化学反应,同时需要适应气体流动的特殊条件。

因此,反应器的材质、结构设计、通风、密封等方面都需要非常严格的要求。

催化剂是整个反应过程中的另一个重要部位。

催化剂可以提高反应速率和效率,也能够保证反应的稳定性和选择性。

在合成氨装置中,常用的催化剂有铁或钼的氧化物及铝和硅的混合物等。

压力容器也是合成氨装置中不可缺少的设备之一。

合成氨装置简介和重点部位及设备

一、装置简介

(一)装置发展及其类型

世界上第一座合成氨生产装置始于1913年。

我国首套合成氨生产装置建于20世纪30年代。

到70年代初,我国运行的合成氨生产装置绝大多数仍为以煤(焦)为原料,采用固定床制气技术的中、小型装置。

世界上,60年代起,大型合成氨生产装置由于具有工艺流程短、热利用率高、自动化水平高、单系列、运行时间长等优点,得到快速发展。

我国从1973年开始,从美国、日本、法国引进了13套日产合成氨1000t的大型合成氨生产装置。

这些装置均采用烃类蒸汽转化制气工艺技术,其中以天然气为原料的有10套(其中两套后来改用轻油);以轻油为原料的有3套。

1978年以后,又引进了以渣油、煤为原料,采用部分氧化制气工艺技术的大型合成氨生产装置。

合成氨装置生产工艺技术因原料制气、气体净化、氨合成工艺不同而有多种工艺技术。

原料气化有:煤(焦)固定床气化工艺;煤(焦)气流床气化工艺;渣油、水煤浆部分氧化制气工艺;烃类(轻油、天然气)蒸汽转化制气工艺。

气体净化工艺种类繁多。

硫化物脱除分为固定床吸附(如氧化锌吸附)和溶液吸收(如:乙醇胺法、甲醇法、NHD法)。

一氧化碳变换工艺可分耐硫变换工艺和非耐硫变换工艺。

二氧化碳脱除可分为化学吸收法(如:G•V法,苯菲尔法)和物理吸收法(如:低温甲醇法、NHD法)。

气体精制工艺可分为“热法精制”(甲烷化工艺)和“冷法精制”(低温液氮洗或深冷净化工艺)。

氨合成工艺按压力等级,可分为高压法、中压法、低压法;按合成塔的气体流向,可分为轴向塔和径向塔;按床层换热方式,可

分为内部换热式、中间换热式和中间冷激式。

世界上,由于合成氨原料成本价格不断上升,合成氨工艺技术目前向低能耗发展。

出现了多种低能耗合成氨工艺技术。

其中,以天然气为原料的蒸汽转化低能耗制合成氨装置,其能耗已降到28CJ/t.NH3的水平。

(二)装置的单元组成与工艺流程。