八年级物理上册 第三章 声的世界

- 格式:ppt

- 大小:402.50 KB

- 文档页数:10

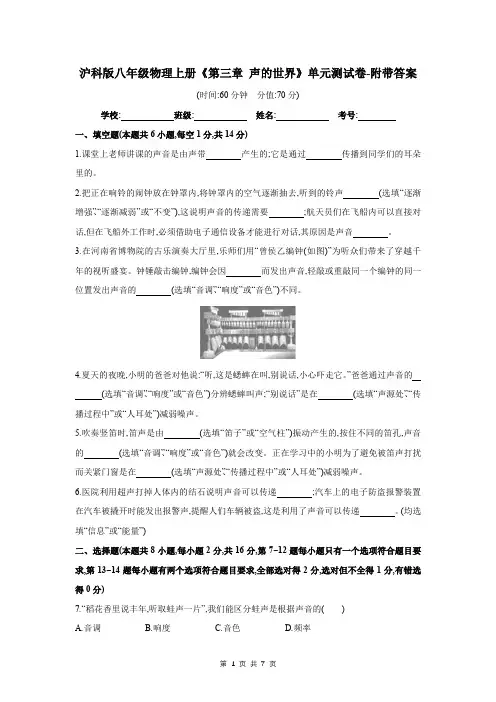

沪科版八年级物理上册《第三章声的世界》单元测试卷-附带答案(时间:60分钟分值:70分)学校:班级:姓名:考号:一、填空题(本题共6小题,每空1分,共14分)1.课堂上老师讲课的声音是由声带产生的;它是通过传播到同学们的耳朵里的。

2.把正在响铃的闹钟放在钟罩内,将钟罩内的空气逐渐抽去,听到的铃声(选填“逐渐增强”、“逐渐减弱”或“不变”),这说明声音的传递需要;航天员们在飞船内可以直接对话,但在飞船外工作时,必须借助电子通信设备才能进行对话,其原因是声音。

3.在河南省博物院的古乐演奏大厅里,乐师们用“曾侯乙编钟(如图)”为听众们带来了穿越千年的视听盛宴。

钟锤敲击编钟,编钟会因而发出声音,轻敲或重敲同一个编钟的同一位置发出声音的(选填“音调”、“响度”或“音色”)不同。

4.夏天的夜晚,小明的爸爸对他说:“听,这是蟋蟀在叫,别说话,小心吓走它。

”爸爸通过声音的(选填“音调”、“响度”或“音色”)分辨蟋蟀叫声;“别说话”是在(选填“声源处”、“传播过程中”或“人耳处”)减弱噪声。

5.吹奏竖笛时,笛声是由(选填“笛子”或“空气柱”)振动产生的,按住不同的笛孔,声音的(选填“音调”、“响度”或“音色”)就会改变。

正在学习中的小明为了避免被笛声打扰而关紧门窗是在(选填“声源处”、“传播过程中”或“人耳处”)减弱噪声。

6.医院利用超声打掉人体内的结石说明声音可以传递;汽车上的电子防盗报警装置在汽车被撬开时能发出报警声,提醒人们车辆被盗,这是利用了声音可以传递。

(均选填“信息”或“能量”)二、选择题(本题共8小题,每小题2分,共16分,第7~12题每小题只有一个选项符合题目要求,第13~14题每小题有两个选项符合题目要求,全部选对得2分,选对但不全得1分,有错选得0分)7.“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,我们能区分蛙声是根据声音的()A.音调B.响度C.音色D.频率8.如图所示的是医生检查身体用的听诊器,做成该形状的目的是()A.增大声音的音调B.减小声音的分散,增大声音的响度C.改变声音的音色D.美观,对声音没有影响9.音乐会上小提琴演奏乐曲时,下列说法正确的是()A.演奏前,调节小提琴的琴弦松紧可改变声音的音调B.演奏时,用力拉小提琴的同一琴弦可改变声音的音色C.小提琴演奏的乐曲不需要通过任何介质就可以传入听众的耳朵D.小提琴的声音一定不是噪声10.声音与我们的生活密切相关,下列有关声现象的说法正确的是()A.雨滴落在地面上会发出声音,说明物体不振动也可以发声B.教学楼走道的声控开关是利用声音的音调来控制电路的C.城市居民区附近的道路“禁止鸣笛”是在声源处减弱噪声D.用声呐探测海底深度,是因为超声波比次声波在水中的传播速度大11.我国的古诗词和民间俗语中往往包含着物理知识,从物理知识运用的角度看,下列对于诗句或俗语理解、解释错误..的是()A.“响鼓也要重锤敲”——声音是由物体振动产生的,且振幅越大响度越大B.“不敢高声语,恐惊天上人”——声音可以在真空中传播,音调越高传播得越远C.“闻其声知其人”——可以根据音色来判断说话者是谁D.“长啸一声,山鸣谷应”——声音通过多次反射,可以形成回声12.在学校、医院和科学研究部门附近,有如图所示的禁鸣喇叭的标志。

第三章声的世界对科学研究能力的基本要求1.能从平时生活、自然现象或实验现象中发现与物理学相关的问题。

2.能书面或口头表述这些问题。

3.认识发现问题和提出问题对科学研究的意义。

科学内容◇ 经过实验研究,初步认识声产生和流传的条件。

◇ 认识乐音的特征。

◇ 认识现代技术中与声相关的应用。

◇ 知道防治噪声的门路。

全章概括1.本章要求声音是人们最熟习的现象之一,学生不单在生活中已累积了大批与声音相关的感性认识,并且在小学自然课中也学过了与声相关的知识。

只管有这些先期经验与知识,可是关于“为何会产生声音,人们为何能听到声音 ?”大部分学生其实不很清楚,关于声音在生产和技术中的应用就更是陌生。

本章将使学生在已有认识的基础上,对声的世界有进一步的认识和认识。

依据九年义务教育物理课程标准 ( 试验稿 ) 的基本理念之一“从生活走向物理,从物理走向社会”,教材安排了一系列自然现象和生活案例,指引学生初步认识“声音是由物体振动产生的”的物理结论;经过实验的察看和剖析知道声音流传的条件;从生活中领会到声音拥有音调、响度和音品三个特点;知道人耳听到的声音频次范围,知道什么是超声和次声;知道声音,特别是超声在社会生活、生产和科学技术中的重要应用。

经过对生活和自然界与声相关现象的察看,使学生感觉到物理就在身旁,培育他们喜爱物理知识、热爱自然的感情。

经过利用简单的生活器具、乐器进行相关声现象的实验,使学生逐渐形成充足利用手边器械进行科学研究的习惯。

经过本章的学习,不单要使学生知道什么是超声、次声和噪声,更重要的是应当了解超声技术在生活、生产、科技和国防等方面的应用;有自觉减少次声和噪声源的意识,对社区的声环境有简单的评论,对社区中的声污染能提出防备和改良建议。

在本章教课中应以察看、实验、剖析为主,重申知识与生活、社会的密切联系。

教学中还要重申学生的踊跃参加和勇于表达自己看法的精神;要鼓舞学生做一些与声现象相关的家庭察看和小实验;要指导学生阅读一些与声相关的科技( 普) 资料,并让学生做一些适合的社会检查。

学习方法导航1.声音的产生声音是由物体的振动而产生的,凡是发声的物体都在振动。

例如:触摸自己的喉头,(这也是实验)然后发声,感觉到声带在振动。

振动停止,发声也停止,但声音不一定消失,因为声音可能仍然在向远处传播。

不振动的物体是不会发声的。

拓展:(1)物体沿直线或曲线的往返运动叫振动,往返一次即振动一次。

(2)一切正在发声的物体都在振动,固体、液体、气体都可以因振动而发出声音。

(3)振动一定发声,但不一定能听见。

(4)发声的物体叫声源。

如弹吉他时,振动的弦的声源,吹笛子时,是靠管内空气柱振动。

(5)“振动停止,发声也停止”,不能叙述为“振动停止,声音也消失”,因为振动停止,只是不再发声,而原来发出的声音仍可以继续传播。

在探究物理现象的过程中,我们要勤于观察、善于探索、勇于提问。

观察时,除了认真看外,还可以借助于耳听、手触、脑想等多种手段,使观察更准确、更全面,同时还要注意交流和合作。

(这是科学探究的一个重要方面) 2.声音的传播(1)能够传播声音的物质叫介质。

声音的传播需要介质。

声音的传播需要物质,固体、液体、气体都是传声的物质,真空不能传声。

(2)当物体振动发声时,就会使介质形成波动并向远处传播,这就是声波。

声音在传播的过程中,就是以声波的形式向外传播的。

(3)声音在不同介质中传播的速度不同,通常情况下,声音在空气(15℃)中传播的速度大约是340m/s,声音在液体中传播的速度较快,在固体中传播的速度最快。

声音在空气中的传播速度还与压强和温度有关。

(4)声波在传播过程中也会减弱,所以,有时我们离发声体较远时,传来的声音太弱而不能引起听觉。

3、人耳感知声音的过程声音――鼓膜振动――听小骨振动――听觉神经――大脑(外界声音引起鼓膜的振动,听小骨及其他组织将振动传给听觉神经,由听觉神经转化为一种信号传给大脑。

人耳在感知声音的过程中,如果有一个环节出现了故障,都会引起耳聋。

耳聋分神经性耳聋和传导性耳聋,前者是由于听觉神经受损而的,后者是由于声音的传导发生了障碍而引起的,如鼓膜受损。

人教版八年级物理上册《第三章声的世界》教学反思人教版八年级物理上册《第三章声的世界》教学反思1.第一节“科学探究:声音的产生与传播”作为探究性课程,教材在结构上基本体现了课程标准“从生活走向物理,从物理走向社会”的基本理念。

通过四幅图画,教材试图展现的是生活中的声现象,教材的目的在于引导学生从关注现象开始,学习发现规律。

在实际教学中,教师应当避免机械使用教材的这种设置,而要充分理解教材结构所体现的“辨证否定”原理,要善于发掘生活,从中挑选能吸引学生的生动现象和事例。

对生活中的声现象的提示要能够为引入本节“声是怎样产生和传播”的教学主题服务,而不能在一般意义上作为过渡。

本节探究课能不能获得学生的全心投入,这个引导是极为重要的。

本节课的教学目的在于通过揭示两个具有规律意义的结论,使学生获得解释简单声现象的能力。

这两个结论是:声音是由物体的振动产生的;声音的传播需要介质。

教材为这两个结论的揭示提供了一种循序渐进的思路。

教师必须放弃传统教学中以演示实验揭示“声音是由物体的振动产生”结论的做法,必须充分估计到学生的创造力和敏锐性,应当设置适当情境,让学生自己做必要活动,使物体发声,并通过观察、思考和有引导条件下的总结,揭示发声物体具有的共同特征,得到这种结论。

教师在揭示“声音的传播需要介质”规律时,必须充分估计到学生对于“介质”概念的认识模糊程度,必须放弃传统教学中试图让学生生硬而机械的记忆的模式。

作为对学科本位的一种挑战,教师可以才具形象化、具体化的方法,处理好“介质”概念。

如果学生能够理解介质的一般意义,本结论的教学将变得极为轻松。

本节是探究性质的课程,在实际教学中,教师还必须处理好“提出问题、猜想和假说、实验验证、得出结论”之间的关系,努力引导好学生的探究热情,明确使学生感觉到科学探究与一般意义上“做游戏”之间的本质区别,使他们在体验到探究乐趣的同时,保持对科学严谨性和严肃态度的矜持。

2.第二节“乐音与噪声”本节课的独特之处在于概念多、结论多,教材设置本身不具有很强的吸引力。

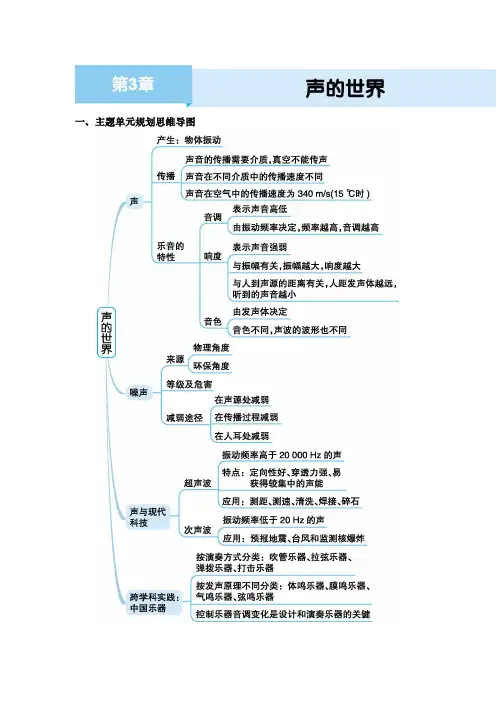

一、主题单元规划思维导图

二、单元目标

(一)课标要求

1.知道声音是如何产生的,知道声音的传播需要介质,知道声音在不同介质中传播速度不同。

2.了解乐音的特性。

3.知道噪声的危害和控制方法。

4.知道共鸣、回声这些声现象的原因,了解超声波、次声波在现代科技中的应用。

5.了解我国的民族乐器。

(二)核心素养要求

物理观念:认识声现象,了解各种声现象的本质。

科学思维:知道乐音的三个特性及其决定因素,能利用声音的波形图来区别不同的声音。

科学探究:探究声的产生和传播过程,了解设计探究的方法。

科学态度与责任:知道噪声的定义和噪声的危害,掌握控制噪声的方法,增强社会责任感。

八年级物理上册第三章声的世界教案一、教学目标1.了解声音的产生和传播方式;2.掌握声音的基本特征,包括频率、波长、速度;3.了解声音在生活中的应用;4.发展学生的科学思维和创新意识。

二、教学重点1.声音的产生和传播;2.频率、波长、速度等声音的基本特征;3.声音在生活中的应用。

三、教学难点1.听觉和声音的物理本质之间的联系;2.生活中不同实物发出的声音的特点。

四、教学方法1.演示法:通过实验和演示教学生产声音的方法和传播方式;2.归纳法:将声音的基本特征和应用进行整理归纳,提高学生的综合性思维能力;3.想象法:开展生动的比喻和类比,帮助学生更好地理解声音的特性和应用。

五、教学步骤步骤一:导入教师通过介绍声音在生活中的应用,引导学生思考声音在生活中的重要性,并引出本节课的主题:“声的世界”。

步骤二:讲解基础知识1.声音的产生:通过实验演示教学声音的发生原理;2.声音的传播方式:介绍声音在不同介质中传播的方式;3.声音的特征:引导学生了解声音的频率、周期、波长和速度,以及声音质量的判定方法。

步骤三:探究声音的应用通过生动有趣的案例、实验,探究声音在生活中的应用,如声音放大、消音、降噪等,激发学生的创新思维。

步骤四:练习和巩固小组活动,让学生分组进行实验,模拟生活中不同物体发出的声音,并分析不同物体之间声音的差异。

步骤五:归纳教师通过引导学生归纳,让学生将本课所学内容进行梳理,加深对声音的认识,并为下节课的学习做好铺垫。

六、教学评估教师可以通过多种方式对学生的学习情况进行评估,如课堂讨论、分组活动实验、小测验等。

七、教学资源1.幻灯片课件;2.实验器材;3.课外阅读资料。

八、教学后记通过本次教学,学生对声音的产生、传播、特征、应用有了更加深入的了解,同时也增强了他们的科学思维和创新意识。

第三章声的世界第一节科学探究:声音的产生与传播教学目标1.通过生活、自然现象的观察<经验的联想),能提出“声音是怎样产生的”、“声音是怎样传播的”问题,通过实验,经过分析、总结,能初步认识到声音是由物体的振动产生的,声音的传播必须要有介质。

2.从生活、自然现象的实例中引出物理问题,使学生觉得物理就在身边,对物理有亲近感。

3.培养使用手边的学习或生活用具进行简单物理实验的习惯和探究物理问题的能力。

4.在探究活动中,能进行合理的推理,学习并培养从物理现象中归纳出简单科学规律的方法。

教学重、难点1.重点(1)声音的产生和传播。

(2)通过生活、自然现象的观察,会提出问题。

2.难点通过生活、自然现象的观察,会提出问题。

教具准备课件、扬声器、音叉、音乐芯片(或小闹钟)、瓶口插有玻璃管的软木塞的广口瓶,装有色儿的玻璃缸、抽气机、鼓、小纸人。

教学过程一、声音的世界播放根据课本P34图3一l、图3—2、图3—3素材制作声形并茂的课件、让学生感受声音的世界。

师:在这声音的海洋中,你想知道什么?或你想提出什么问题?生:讨论、交流后提出问题:声音是怎样产生的?声音又是如何传播到我们耳朵里?我们足如何听到声音的?……二、声音是怎样产生的师:大家提的问题提得很好,接下来我们先来探究声音是怎样产生的。

请每位同学用;乒指放在自己正在发声的喉头有什么感觉?生:正在发声的喉头在振动。

播放蟋蟀呜叫的录像片或光盘,让学生观察正在呜叫的蟋蟀翅膀在振动。

师:你还知道哪些动物呜叫时的姿态?生甲:蜜蜂快速扇动翅膀引起空气振动发出嗡嗡的响声。

生乙:鸟呜叫靠的是气管和支气管交界处鸣膜的振动。

生丙:青蛙鸣叫是靠气囊的振动发声的。

生丁:雄蝉鸣叫是腹部下方有一层薄薄的发音膜,当发音肌收缩时,引起发音膜振动,这些振动通过共鸣室的放大,最后发出非常响亮的声音来。

……师:同学们讲得很好,说明你们对生物很感兴趣,观察很仔细。

你们知道有一种树叫笑树吗?笑树是怎么发出声音的?原来笑树果实的外壳上面有许多小孔,经风一吹,壳里的籽撞击壳壁发出声音,就像人的笑声。

第三章声的世界一、选择题(每题3分, 共36分)1. 能影响声音传播速度的是()A. 响度B. 音调C. 音色D. 介质2.将耳朵贴在足够长铁水管(管中有水)的一端, 让另外一个人敲击一下铁水管的另一端。

下列说法中正确的是()A. 听到一次敲打的声音B. 听到二次敲打的声音C. 听到三次敲打的声音D. 听到最后一次敲打的声音是水中传播的声音3.一个同学站在原地不动并向着远处的山崖大喊一声, 1.5 s后听到回声, 假设声音在空气中的速度约为340 m/s, 那么该同学距山崖大约是() A. 510 m B. 255 m C. 340 m D. 1 020 m4.为庆祝中国共产党成立100周年, 师生合唱《我的祖国》, 歌声响彻礼堂。

“响彻礼堂”描述的是声音的()A. 音调B. 响度C. 音色D. 频率5.常州民乐团合奏江苏名曲《茉莉花》时, 观众能分辨出笛子、二胡、琵琶等乐器发出的声音, 主要根据它们发出的声音有不同的()A. 声速B. 响度C. 音调D. 音色6.如图所示, 排箫又叫“参差”, 是由长短不一的竹管组成, 下列选项中正确的是()A. 真空中可以听见箫声B. 竹管长度参差不齐的目的是改变声音的响度C. 我们能区别排箫的声音是依靠声音的音调D. 排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的7. 如图展示的是智能机器人和主持人的互动情况。

下列有关说法正确的是()A. 能区分机器人和主持人的声音主要是根据声音的音色不同B.机器人是高科技产品, 它发出的声音不是由物体振动产生的C. 机器人的声音在空气中传播速度是3×108 m/sD. 机器人的声音可以在真空中传播8. 下列有关声音的说法正确的是()A. 一切发声的物体都在振动B. 在空气中声速跟光速相等C. “高音”和“低音”是指音色不同D. 声呐是利用次声波来定位的9.如图是端午节赛龙舟的情景, 选手在鼓声指引下, 整齐地划桨, 下列说法正确的是()A. 鼓声是由鼓面振动产生的B. 选手通过响度来辨别鼓声C. 鼓声震耳欲聋, 说明鼓声的音调高D. 鼓手在耳朵里塞上棉花, 是在声源处减弱噪声10.关于声现象, 下列说法正确的是()A. 超声波的应用非常广泛, 如图所示, B超就是利用超声波检查身体的B. 城市快速路方便快捷, 如图是在靠近居民区的路段设置的声音屏障, 目的是使声在声源处减弱C. 从上、下两个音叉振动的波形图中, 可看出下面的音叉发声音调高D. 地震、台风、海啸、泥石流发生前, 会发出超声波, 利用超声检测仪进行监测, 可以预报灾害, 减少损失11.科学家在研究大象之间的交流时, 发现大象会发出一种人耳听不见的声。

第组1、声音是由物体产生的,是以的形式传播的,声音传播需要,真空传播声音。

一般情况下声音在空气中的传播速度是米/秒。

2、声音的强弱称为,它与物体振动的有关,还与声音的和有关,声音强弱的单位常用表示。

声音的高低称为,它与物体振动的(每秒振动的次数)有关;在物理学中,物体每秒振动的次数称为,其单位是。

听到熟悉的人的声音,根据就能判断他是谁,它是由发生振动的物体本身决定的。

3、正常人的耳朵只能听到 Hz到 Hz之间的声音。

通常把频率 20000Hz的声音称为超声,把频率 20Hz的声音称为次声。

利用超声(基本沿直线传播)的特性可制成超声雷达,利用超声很强的可制成超声诊断仪、金属探伤仪。

火山爆发、地震、海啸、核爆炸等都能产生声,由于其破坏性强、危害性大而不易发现,所以要远离声源。

4、第组1、声音是由物体产生的,是以的形式传播的,声音传播需要,真空传播声音。

一般情况下声音在空气中的传播速度是米/秒。

2、声音的强弱称为,它与物体振动的有关,还与声音的和有关,声音强弱的单位常用表示。

声音的高低称为,它与物体振动的(每秒振动的次数)有关;在物理学中,物体每秒振动的次数称为,其单位是。

听到熟悉的人的声音,根据就能判断他是谁,它是由发生振动的物体本身决定的。

3、正常人的耳朵只能听到 Hz到 Hz之间的声音。

通常把频率 20000Hz的声音称为超声,把频率 20Hz的声音称为次声。

利用超声(基本沿直线传播)的特性可制成超声雷达,利用超声很强的可制成超声诊断仪、金属探伤仪。

火山爆发、地震、海啸、核爆炸等都能产生声,由于其破坏性强、危害性大而不易发现,所以要远离声源。

4、。

人教版八年级物理上册《第三章声的世界》教课反省1.第一节“科学研究:声音的产生与流传”作为研究性课程,教材在构造上基本表现了课程标准“从生活走向物理,从物理走向社会”的基本理念。

经过四幅图画,教材试图显现的是生活中的声现象,教材的目的在于指引学生从关注现象开始,学习发现规律。

在实质教课中,教师应该防止机械使用教材的这类设置,而要充足理解教材构造所表现的“辨证否认”原理,要擅长挖掘生活,从中精选能吸引学生的生动现象和案例。

对生活中的声现象的提示要能够为引入本节“声是如何产生和流传”的教课主题服务,而不可以在一般意义上作为过渡。

本节研究课能不可以获取学生的尽心投入,这个指引是极为重要的。

本节课的教课目标在于经过揭露两个拥有规律意义的结论,使学生获取解说简单声现象的能力。

这两个结论是:声音是由物体的振动产生的;声音的流传需要介质。

教材为这两个结论的揭露供给了一种顺序渐进的思路。

教师一定放弃传统教课中以演示实验揭露“声音是由物体的振动产生”结论的做法,一定充足预计到学生的创建力和敏锐性,应该设置适合情境,让学生自己做必需活动,使物体发声,并经过察看、思虑和有指引条件下的总结,揭露发声物体拥有的共同特色,获取这类结论。

教师在揭露“声音的流传需要介质”规律时,一定充足预计到学生关于“介质”观点的认识模糊程度,一定放弃传统教课中试图让学生僵硬而机械的记忆的模式。

作为对学科本位的一种挑战,教师能够才具形象化、详细化的方法,办理好“介质” 观点。

假如学生能够理解介质的一般意义,本结论的教课将变得极为轻松。

本节是研究性质的课程,在实质教课中,教师还一定办理好“提出问题、猜想和假说、实验考证、得出结论”之间的关系,努力指引勤学生的研究热忱,明确使学生感觉到科学研究与一般意义上“做游戏”之间的实质差别,使他们在体验到研究乐趣的同时,保持对科学谨慎性和严肃态度的矜持。

2.第二节“乐音与噪声”本节课的独到之处在于观点多、结论多,教材设置自己不具有很强的吸引力。