月相变化

- 格式:ppt

- 大小:4.20 MB

- 文档页数:41

月相变化的形状及原因

1.月相的定义:月球在(圆缺变化)过程中出现的各种(形状)叫做(月相)。

2.月相变化是因为:

(1)(月球)围绕(地球)公转;

(2)月球是一个(不发光)、(不透明)的(球体),我们看到的月光是它(反射)太阳的光。

月相实际上就是人们从地球上看到的(月球被太阳照亮的部分)。

由于观察的角度不同,所以看到的月相(亮面大小)、(方向)也就不同。

3.月相在(一个月)的不同时期有不同的(形状)。

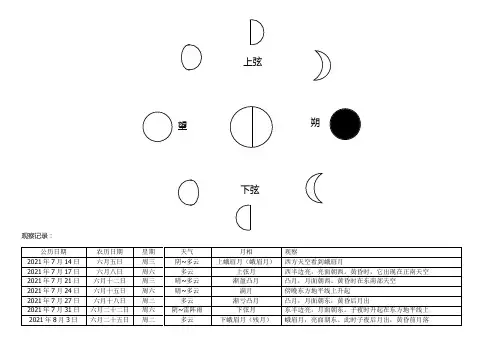

它的变化是有一定规律的:农历上半月(由缺到圆,亮面朝右),下半月再(由圆到缺,亮面朝左)

4.(环形山)是月球地形的主要特征。

5.有关环形山形成的原因,目前公认的观点是(“撞击说”),这种观点认为环形山是长期以来受到(流星)、(陨石)撞击后留下的痕迹,因为月球上没有(空气),就相当于少了一层保护层,使撞击更猛烈和频繁。

6.1969年7月,(美国)的(阿波罗11号)载人飞船最早成功地在月球上着陆,宇航员(阿姆斯特朗)留下l了人类在月球上的第一个足迹。

月相变化图如下:。

描述月相的变化

月相是指月球的表面可见部分呈现不同形态的周期性变化。

月相的变化是由于月球绕地球运动,同时地球和太阳也在不断运动,导致我们在不同的观测位置上看到不同程度的月球被太阳照亮。

月相的变化可以分为以下四个主要阶段:

1. 新月:此时月球处于地球和太阳之间,地球上观测者看不到月亮的任何一部分。

新月阶段通常是一个月相周期的开始。

2. 上弦月:此时月亮的半球被太阳照亮,从地球上看,我们只能看到月亮的一半。

上弦月通常在新月后约7天左右出现。

3. 满月:此时月球恰好位于地球和太阳之间相对最远的位置,在地球上看到的是月亮的全部表面被太阳照亮。

满月通常在上弦月后约14天左右出现。

4. 下弦月:此时月亮的另一半被太阳照亮,从地球上看我们只能看到月亮的一半。

下弦月通常在满月后约21天左右出现。

除了这些主要阶段,月球还会经历一些过渡期,如新月阶段前的初弦月以及满月后的末弦月。

在这些过渡期,我们可以看到月亮表面的光照面积随时间逐渐增加或减少。

总体上,月相的变化是由于月球的位置相对于地球和太阳的变

化,这种变化导致了月球表面的可见部分被太阳照亮的程度不同,进而呈现出不同形态的月相。

月相变化的规律总结

一、月相变化的规律

1、新月阶段

月相变化的第一阶段是新月,在这个阶段,太阳、地球和月亮处于一条直线上,月亮在太阳和地球的背面,由于月亮的背面朝向地球,因此地球只能看到月亮的反面,从而导致月亮消失在地球的夜空中,这就是新月的情况。

2、上弦月阶段

紧接着新月,月相变化的第二阶段是上弦月。

在这个阶段,月亮开始、从新月到地球的正面显示,太阳、地球和月亮依然是一条直线,但月亮不是朝着地球,而是朝着太阳,于是地球只能看到月亮的正面一小部分,显示出一个模糊的、不完整的半月,这就是上弦月的情况。

3、上弦月到满月

上弦月后,月亮开始逐渐地从模糊的半月变成完整的圆月,在这个阶段,月亮、地球和太阳仍然处于同一条直线上,当月亮的正面显示给地球看的尽头,就是满月的情况。

4、下弦月

下弦月是满月之后的月相变化,太阳、地球和月亮仍然处于同一条直线上,但月亮开始弯曲,朝着地球边远的方向,月亮开始从正面变回背面,显示出半月的情况,这就是下弦月的情况。

5、月亮消失

月亮到达下弦月之后,月亮接着开始从半月变成新月,当月亮的

背面完全朝向地球,就会导致月亮完全消失在夜空中,这个阶段就是新月,也就是月球变化的一个周期的结束。

二、总结

月相变化的规律是:新月——上弦月——满月——下弦月——月亮消失此时又回到新月,构成一个周期,也就是月球升起、升高、放大和消失的变化规律。

月相变化当地球位于月球和太阳之间时,我们可以看到整个被太阳直射的月球部分,这就是满月。

当月球位于地球和太阳之间时,我们只能看到月球不被太阳照射的部分,这就是朔;而当首度再见到月球明亮的部分时,称为“新月”。

当地月联线和日月联线正好成直角时,我们正好可以看到月球被太阳直射的部分的一半,这就是上弦月(半月)。

月相的更替周期是29.53天,称为一个朔望月,它是历法中历月和星期的来源。

这个时间比月球公转的时间(恒星月)要长,因为当月球绕地球公转时,地球也在绕太阳公转,一个朔望月月球大约要绕(360+360*29.53/365.24)=389.11度(公转只绕360度)。

所以一恒星月大约为29.53 * 360 / 389.11 = 27.32天。

月球绕地球公转的轨道面(白道面)与地球绕太阳公转的轨道面(黄道面)之间有5度夹角,因此新月或满月时月地日之间往往并非完全是一条直线。

当月地日之间完全是一条直线时就可以观察到日食(新月时)或月食(满月时)。

正是由于这5度的倾斜,每月都有朔和满月然而并非每月都有月食和日食。

每天,随着月亮在星空中自西向东地移动一大段距离,它的形状也在不断地变化着。

这就是月亮位相变化,叫做月相。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这里的圆缺就是指“月相变化”:在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。

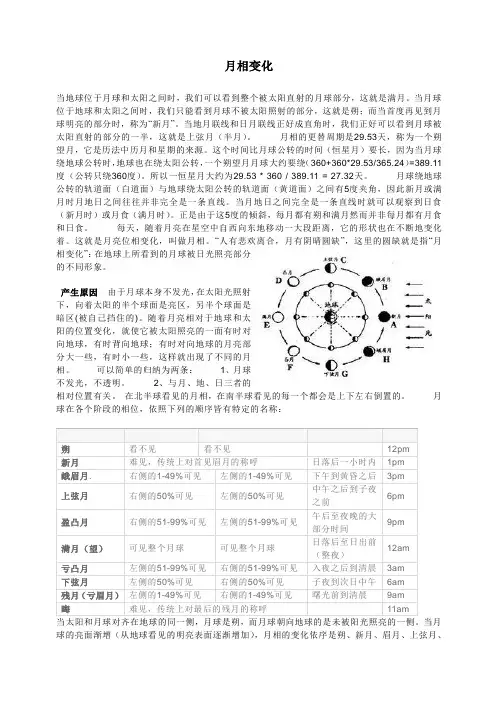

产生原因由于月球本身不发光,在太阳光照射下,向着太阳的半个球面是亮区,另半个球面是暗区(被自己挡住的)。

随着月亮相对于地球和太阳的位置变化,就使它被太阳照亮的一面有时对向地球,有时背向地球;有时对向地球的月亮部分大一些,有时小一些,这样就出现了不同的月相。

可以简单的归纳为两条:1、月球不发光,不透明。

2、与月、地、日三者的相对位置有关。

在北半球看见的月相,在南半球看见的每一个都会是上下左右倒置的。

月球在各个阶段的相位,依照下列的顺序皆有特定的名称:朔看不见看不见12pm新月难见,传统上对首见眉月的称呼日落后一小时内1pm蛾眉月. 右侧的1-49%可见左侧的1-49%可见下午到黄昏之后3pm上弦月右侧的50%可见左侧的50%可见中午之后到子夜之前6pm盈凸月右侧的51-99%可见左侧的51-99%可见午后至夜晚的大部分时间9pm满月(望)可见整个月球可见整个月球日落后至日出前(整夜)12am亏凸月左侧的51-99%可见右侧的51-99%可见入夜之后到清晨3am下弦月左侧的50%可见右侧的50%可见子夜到次日中午6am残月(亏眉月)左侧的1-49%可见右侧的1-49%可见曙光前到清晨9am晦难见,传统上对最后的残月的称呼11am当太阳和月球对齐在地球的同一侧,月球是朔,而月球朝向地球的是未被阳光照亮的一侧。

地球上看月亮的变化规律

地球上看月亮的变化规律是由月球的自转和公转引起的。

以下是月亮的主要变化规律:

1. 月相变化:月亮的表面只有一部分受到阳光照射,因此我们能够看到的月亮的形状会不断变化。

这种变化被称为月相变化。

月相变化包括新月、上弦月、满月和下弦月等不同阶段。

2. 月食:月食是地球的影子落在月亮上时发生的现象。

当地球位于太阳和月亮之间时,太阳光被地球的大气层散射并照亮月亮,形成满月。

但有时地球会正好挡住太阳光照射到月亮上,这时会发生月食。

3. 月亮的运行轨道:月亮绕地球公转的轨道是一个椭圆,但由于月球的自转速度与公转速度相同,所以我们只看到月亮的同一面。

这意味着月亮的不同部分会在不同的时间出现在地球的视野中。

4. 月风车效应:由于地球自转的影响,我们在地球上观察到的月亮位置每天都会稍微改变,这被称为月风车效应。

这意味着月亮每天在地平线上升的位置都会有所偏移。

总的来说,地球上看月亮的变化规律是由月球的自转、公转和地球自转引起的,包括月相变化、月食、月亮的运行轨道和月风车效应等。

月相变化的规律总结

一、月相的变化规律

1、新月:在太阳-地球-月球三者之间,月球是太阳和地球的中介,当月球位于太阳和地球之间,月球此时看不到太阳,月球此时处于月球轨道中太阳照射面的反面,因此,人们观测地球表面的太阳照射面就只能看到一个黑暗的圆形月相。

2、上弦月:在月球轨道中,月球不断地旋转,当月球离开太阳-地球之间,地球看到的月相是一个半圆形的月相,这时,月亮叫做上弦月。

3、盈凸月:当月球运行到比太阳-地球尺寸更大一点的距离,地球看到的月相既是一个半圆也是一个圆,月球此时叫做盈凸月。

4、满月:当月球运行到比太阳-地球尺寸更大一点的距离,地球看到的月相既是一个半圆也是一个圆,月球此时叫做满月。

5、下弦月:当月球再次离开太阳-地球之间,月球又会形成一个半圆形的月相,这时的月相叫做下弦月。

6、朔月:当月球再次回到太阳-地球之间,地球看到的月相就又是一个黑暗的圆形月相,这时的月相叫做朔月。

二、月相变化的周期

月相变化的周期大约是29.5天,称为“朔月”周期。

天文学家

利用朔月周期研究月球运行的轨道变化,确定月球绕地球一圈的时长,这个时长就是月亮的黄经周期,也叫做“朔月”周期。

- 1 -。

高中地理月相的变化知识点一、引言月相是指月球在绕地球运行的过程中,由于太阳光的照射而呈现出的不同形态。

月相的变化是由月球的自转和绕地球公转引起的,对于地理学知识的学习和理解非常重要。

本文将从月相的定义、形成原因、变化规律和影响等方面进行探讨。

二、月相的定义月相是指月球与地球、太阳所形成的不同角度关系,从地球上观察到的月球表面的亮面部分呈现出的不同形态。

常见的月相有新月、上弦月、满月和下弦月。

三、月相的形成原因月相的形成主要是由于月球的自转和绕地球公转的相互作用所引起的。

当月球绕地球公转时,由于太阳光的照射,月球表面的亮面部分从地球上观察到就呈现出不同的形态。

四、月相的变化规律1. 新月:当月球处于地球和太阳之间时,地球上观察到的月球表面都是背向太阳的黑暗面,此时为新月阶段。

2. 上弦月:当月球绕地球公转约半个月后,地球上观察到的月球亮面部分逐渐增多,形成了上弦月。

3. 满月:当月球继续绕地球公转约半个月后,地球上观察到的月球表面完全被太阳照亮,形成了满月。

4. 下弦月:当月球继续绕地球公转约半个月后,地球上观察到的月球亮面部分逐渐减少,形成了下弦月。

五、月相的影响月相的变化对地球上的生物和自然环境都有一定的影响。

1. 潮汐现象:月亮对地球的引力会引起潮汐现象,潮汐的高潮和低潮与月相的变化密切相关。

2. 农作物生长:月相的变化对农作物的生长和发育也有一定的影响,有些农作物的种植时间和施肥时间会根据月相的变化来确定。

3. 动物行为:月相的变化也会对动物的行为产生影响,一些动物的繁殖、迁徙等行为也会与月相的变化有关。

六、结论通过学习月相的变化,我们可以更好地理解地球、月球和太阳之间的关系,同时也能够了解到月相对地球上生物和自然环境的影响。

月相的变化规律是有一定规律可循的,通过观察和研究月相的变化,我们可以更好地把握自然界的变化规律,为人类的生活和发展提供有益的参考。

七、参考资料- 《地理学》教材。

月相变化

在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象:

由于月球本身不发光,在太阳光照射下,向着太阳的半个球面是亮区,另半个球面是暗区。

新月:每当月球运行到太阳与地球之间,被太阳照亮的半球背对着地球时,人们在地球上就看不到月球,这一天称为“新月”,也叫“朔日”,这时是农历初一。

蛾眉月:过了新月,月球顺着地球自转方向运行,亮区逐渐转向地球,在地球上就可看到露出一丝纤细银钩似的月球,出现在西方天空,弓背朝向夕阳,这一月相叫“蛾眉月”,这时是农历初三、四。

上弦月:随后,月球在天空里逐日远离太阳,到了农历初七、八,半个亮区对着地球,人们可以看到半个月亮(凸面向西),这一月相叫“上弦月”。

凸月:上弦月过后,在农历初九左右-农历十四左右,便是“凸月”。

我们能看到月球的大半部分

满月:当月球运行到地球的背日方向,即农历十五、十六、十七,月球的亮区全部对着地球,我们能看到一轮圆月,这一月相称为“满月”,也叫“望”。

下弦月:满月过后,亮区西侧开始亏缺,到农历二十二、二十三,又能看到半个月亮(凸面向东),这一月相叫做“下弦月”。

在这一期间月球日渐向太阳靠拢,半夜时分才能从东方升起。

残月:又过四五天,月球又变成一个蛾眉形月芽,弓背朝向旭日,这一月相叫“残月”。

当月球再次运行到日地之间,月亮又回到“朔”。

从新月到下一个新月,或从满月到下一个满月,就是一个“朔望月”,时间间隔约29.53天,中国农历的一个月长度,就是根据“朔望月”确定的。

整个周期:新月-峨眉月-上玄月-凸月-满月-凸月-下玄月-残月-新月。

简述一个月内月相的变化规律

月相变化的规律是:按照阴历,从初一到月末,月相分别经历(北半球):新月、蛾眉月、上弦月、凸月(盈凸)、满月、凸月(亏凸)、下弦月、蛾眉月(残月)、新月、望月、朔月。

月球绕地球运动,使太阳、地球、月球三者的相对位置在一个月中有规律地变动。

因为月球本身不发光,且不透明,月球可见发亮部分是反射太阳光的部分。

只有月球直接被太阳照射的部分才能反射太阳光。

人们从不同的角度上看到月球被太阳直接照射的部分,这就是月相的来源。

月亮的美称与雅号:

玉兔、夜光、素娥、冰轮、玉轮、玉蟾、桂魄、蟾蜍、顾兔、婵娟、玉弓、玉桂、玉盘、玉钩、玉镜、冰镜、广寒宫、嫦娥、玉羊等。

因初月如钩,故称银钩、玉钩。

因弦月如弓,故称玉弓、弓月。

因满月如轮如盘如镜,故称金轮、玉轮、银盘、玉盘、金镜、玉镜、冰轮。

因传说月中有兔和蟾蜍,故称银兔、玉兔、金蟾、银蟾、蟾宫、玉蟾、蟾蜍、顾兔。

月相专题一.月相的概念:月亮圆缺的各种形状叫做月相。

二.成因:1、月球本身不发光,也不透明,但能反射太阳光。

(在同一时间里,太阳只能照亮月球表面的一半,因此,向着太阳的半球是亮的,背着太阳的半球是暗的)2、由于日、地、月三者的相对位置不断变化,因此地球上的观测者所见到的月球被照亮部分也在不断变化,从而产生不同的视形状。

三. 月相变化的规律:(一)、月相的周期性变化:(月相的盈亏的变化)1、从新月到满月朝向地球的月面被太阳照亮部分逐渐增大,月球由亏转为盈。

新月:当日、地、月三者大致在一条直线上且月球居中时,月球的黑暗半球对着我们,因此看不见它,这时的月相叫“新月”或“朔”。

蛾眉月:新月以后,我们看到朝向地球的月面只有一小部分被照亮,形如蛾眉,叫“蛾眉月”。

上弦月:逐渐增大后,当日、地、月三者连线成直角且月球在太阳以东时,朝向地球的月面有一半被照亮,形如半圆,叫“上弦月”。

凸月:“上弦月”以后可见月面的大部分,这时的月相叫“凸月”。

望月:当日、地、月三者大致在一条直线上且地球居中时,朝向地球的月面整个被照亮,形状似圆,这时的月相叫“望月”或“满月”。

2、满月以后,月球由盈转为亏。

朝向地球的月面被照亮部分逐渐减少,这时的月相叫“凸月”。

当日、地、月三者连线成直角且月球在太阳西面时,朝向地球的月面只有一半被照亮,叫“下弦月”。

此后可看见的明亮部分更加减少,又变为蛾眉月,再重新回到“新月”。

从新月到下一次出现新月,月球围绕地球转了一圈。

由于月球绕地球的周期性运动,因此月相也就有了周期性的变化。

(二)1、月相、方位和时表2、上半月月球亮面朝西,下半月月球亮面朝东图2图3月球是自西向东绕地球运行的,相对于地球来说,上半月月球是背离太阳越走越远(见图2)。

此时太阳在月球西方,月球西部被太阳照亮,所以这时月球的亮面朝西。

3、上半月月比日迟升后落,下半月月比日早升先落。

上半月的月相在日落黄昏后才能看到,下半月的月相在日出黎明前才能可见。