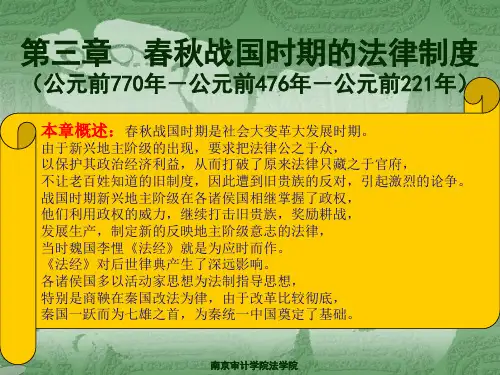

春秋战国时期的法律制度

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:1

法制史:春秋战国时期法律制度(公元前770年----前221年)一、春秋时期(公元前770---前453年)的法律制度(一)、春秋时期的社会变迁:从公元前770年平王东迁洛邑到公元前453年三家分晋。

始称春秋时期。

“国与国之相攻,家与家之相篡,人与人之相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调”。

(墨子《兼爱中》)“子弑父者有之,臣弑君者有之”. (《孟子》)“春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者,不可胜数”。

(《史记·太史公自序》)①政治上,周天子大一统的宗法统治已经动摇。

权力下移,由“礼乐征伐自天子出”变为“礼乐征伐自诸侯出”,甚至“礼乐征伐自大夫出”。

②经济上,铁器应用,牛耕推广。

井田制破坏,私田出现。

突出特点:1.王纲解纽,“礼崩乐坏”;2.大国争霸,各领风骚。

春秋时期涌现了很多新事物:郡县制取代分封制(秦楚晋);官僚制度取代世卿世禄(上承君命,下理庶政.仕官而不领土,任职食傣)。

而在法制领域,最引人注目的变化,是郑晋等国掀起的成文法运动。

(二)、春秋时期的颂成文法活动:夏商西周三代,中国法律尚处于习惯法时期。

此时期的一些法律虽经整理编纂,并有文字记录,已成为系统化的法律,但尚不是真正意义上的成文法。

真正的成文法要到春秋战国时期才得以问世。

1、郑国“铸刑书”。

郑国的执政子产是春秋时代的著名政治家。

他有一句名言:“苟利国家,生死以之”。

郑国是一个小国,用论语的话说就是“千乘之国摄于大国之间”,处境十分艰难。

子产以其卓越的政治才能从容周旋于秦晋大国之间。

外御强敌,内修政事,把郑国治理得井井有条。

他治理郑国一年,手段比较强硬,郑国人恨他,编了一首歌谣:“孰杀子产,吾其与之”;三年以后,受到民众的拥戴。

郑国人又编了一首歌谣唱道:“子产而死,谁其嗣之”。

他死后,被孔子称作“古之遗直”;后人尊之为“春秋第一人”。

在礼和刑的关系上,子产主张礼刑并用,宽猛相济。

《左传》昭公二十年记载,子产临死时,对他的继承人说:“唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。

第⼆章春秋战国的法律制度第⼆章春秋战国的法律制度(公元前770-- 公元前221年)第⼀节春秋时期法律制度的变⾰⼀.礼崩乐坏。

表现:统治权⼒下移,礼乐制度破坏,篡杀事件层出不穷原因⽣产⼒决定⽣产关系,经济基础决定上层建筑。

1.⽣产⼒的发展引起⽣产关系、阶级关系的变化铁器朱耕的使⽤---开垦井⽥以外的荒地----私⽥出现---新兴地主出现---农民、⾃耕农出现----打破井⽥制2.周王实⼒丧失诸侯经济政治实⼒提⾼,周王天王共主的地位开始动摇。

--⼆.春秋时期法制变⾰的主要表现1. 春秋末期,开始成⽂“法”的实践,各诸侯国纷纷⾃⽴新法,从⽽拉开了成⽂法运动的序幕.甲⾻⽂中迄今为⽌还未发现有法字。

法字最原始的字形存于西周青铜器铭⽂中,春秋以前的“法”字与现代意义上的“刑”“法”字⽆关。

法在⽂献中⼤量引⽤是在战国时期,“法”的观念;也产⽣于此时。

其实践来源是春秋末期产⽣,战国时期得到蓬勃发展的成⽂法运动。

2. 各主要诸侯所⾃⽴的新法(1)晋国:其⼀﹑晋⽂公重⽿执政时期作“被庐之法”. “被庐之法”为晋国晋⽂公时期制定,据孔⼦认为,此次制定法律仍然遵守着晋的祖先唐叔的法度。

但"被庐之法"可能没有公布于众.其⼆﹑赵宣⼦作“夷蒐之法”;制事典、正法罪、辟(理)刑狱、董(督逃)、由质要、治旧污、本秩礼、续常职、出滞淹……使⾏诸晋国,以为常法。

《左传》其三﹑范宣⼦修订刑书.范宣⼦于晋平公时代执常国政,修订过刑书,但没公布刑书;其四、公元前513年晋国“铸刑⿍”,将范宣⼦刑书公布于众。

(2)楚国:其⼀﹑楚⽂王时制定“仆区之法”.“仆区之法”为楚国楚⽂王时制定。

规定严禁奴⾪逃亡,有逃亡者要⼤⼒搜捕;同时规定隐匿盗所得器物者,与盗同罪。

其⼆、楚庄王时制定“茆门之法”.“茆门之法”:楚国楚庄王时制定。

主要是保障国君安全的规范,规定诸侯、⼤夫、公⼦⼊朝时,车不得进⼊宫门,否则就要构成犯罪。

法制史案例:楚庄王太⼦案茆门法案例:此案发⽣于春秋时期楚庄王时(约公元前600年)。

春秋战国时期的法律制度春秋战国时期,是中国历史上一个重要的时代。

在这个时期,中国诸侯国互相争雄,社会动荡不安,法律制度也随之发生了很大的变化。

本文将会探讨春秋战国时期的法律制度。

一、法律制度的萌芽在春秋战国时期,国家的封建制度已经初步成形。

从这个时期开始,国家不再是一个氏族部落的集合体,而是由君主统治、各级王侯、士大夫和庶民组成的社会团体。

随着社会组成的变化和国内战争的频繁爆发,法律制度逐渐得以建立,成为治理国家和维护社会秩序的基石。

尽管在春秋战国时期,法律制度的发展还不够完备和系统,但在古代法律的历史长河中,这个时期却具有非常重要的意义。

它在中国法律发展史上扮演了法律制度的萌芽。

二、春秋战国时期的刑法在春秋战国时期,刑法是维护社会秩序和保护国家安全的核心。

对于犯罪行为,刑罚的规定不同于现在。

例如,在《左传》中提到了“刑不可加于贫者”,这说明了古代法律在执行死刑的时候,对于社会阶层和经济情况也有所关注。

此外,刑罚还有一个代表性的例子——“十恶不赦”。

这一概念源于《韩非子》中对犯罪程度的分类,其中包括:乱国、作乱、作恶、违法、背主、泄密、逃亡、谋叛、行诈、杀人。

这些罪行都属于极其恶劣的犯罪,可视为刑法中的重罪。

三、春秋战国时期的民事法在春秋战国时期,民事法是社会生活必不可少的一部分。

随着经济的发展和社会的发展,人们对于财产、婚姻、家庭等民事关系的处理越来越严格。

在对待财产方面,古代法律规定,在有不良后果的情况下,处罚最高可达到财产全部没收的程度。

与此同时,限制染指他人财产的行为也是刻不容缓的。

在婚姻方面,古代法律好像对离婚没有明确的规定,但它却对男女合法婚姻有着严格的规范,楚国提出的“三婚”的原则,也表明了保护家庭和孩子的态度。

四、春秋战国时期法律制度的不足春秋战国时期法律制度的健全整个史实,但也存在其不足。

这些不足有时是由于社会制度的问题;有时则是因为当时法律意识的薄弱。

例如,在春秋战国时期的法律体系中,尚未出现完整系统的法律条文和法律书籍,法律的实施更多的是依据王室的命令而行。

春秋战国时期的法律制度

下文为大家整理带来的春秋战国时期的法律制度,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。

对绝大多数的朋友们来说是必不可少的,为了让朋友们都能顺利的编写出所需的,频道小编专门编辑了“春秋战国时期的法律制度”,希望可以助朋友们一臂之力!

1、成文法的公布(1)郑国--公元前536年,郑国的执政子产铸刑书于鼎,以为国之常法,第一次正式公布成文法典;公元前501年,郑国公布由邓析私造并写在竹简上的竹刑。

(2)晋国--晋文公称霸时“作被庐之法”;赵盾为晋国执政时制定“常法”;范宣子制定刑书,并把刑书铸在鼎上,正式公布成文法。

2.公布成文法所引起的论争

(1)郑国子产公布刑书时,遭到晋国以叔向为代表的旧贵族的反对。

(2)晋国铸刑鼎,遭到孔丘的反对。

2、战国时期的立法指导思想:(1)“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”--不论是谁,只要违法犯罪,都要依法律论罪处刑。

(2)“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也”--制定成文法,向百姓公布,使人人皆知法而又有法可依。

(3)“重其轻者”--在定罪量刑时,加重对轻罪的刑罚。

3、李悝的<法经>:(1)《法经》是我国封建社会最早的一部粗具体系的法典,由战国初期魏国的李悝制定。

《法经》共有盗

法、贼法、囚法、捕法、杂法、具法六篇,其阶级本质是:锋芒指向劳动人民;维护君主专制;维护封建等级制。

(2)《法经》在我国法制史上具有重要意义。

首先,《法经》初步确立了封建法制的基本原则和体系;其次,《法经》促进了当时封建经济的形成和巩固。

4、秦国的法制:商鞅以《法经》为蓝本,改“法”为“律”。

春秋战国时期的法律制度一、历史概况西周最后一个国王周幽王是个昏庸的国王,他宠爱褒姒,想杀太子宜臼(东周平王),立褒姒的儿子伯服为太子。

宜臼的母亲是申侯的女儿,申侯勾结犬戎攻周,公元前771年,西北的犬戎族攻破镐京,杀死周幽王于骊山下,西周积累的货物宝器,全部被犬戎掠走,西周灭亡。

平王靠诸侯的援助迁都洛邑,建立东周,王室衰弱,下降为中等国家。

东周分为春秋和战国两个时期。

春秋时期从公元前770年至公元前476年,是我国奴隶社会的瓦解时期。

平王东迁洛邑以后,王室直接管辖的土地、人口所剩无几,兵力大为减少。

各诸侯渐渐不再听从天子的命令,天子反而依附强大的诸侯。

有一次,晋侯准备召开诸侯会议,恐怕诸侯不来参加,就把周襄王请去,以朝天子的名义来开诸侯会,果然达到目的。

诸侯召天子,而且召之即来,说明天子已经威信扫地。

周天子在经济上也很贫困,遇事不得不向诸侯求援。

周平王去世时,丧葬费筹集不出来,即位的周恒王,只得派人到鲁国去,乞求鲁国给些财物好办丧事。

春秋时期,诸侯国有100多个,为了争夺土地、人口,一些较大的诸侯国,不断进行兼并战争。

谁战胜了,就召开诸侯国会议,迫使大家承认他的霸主地位,成为"霸主"。

先后起来争霸的有齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王,历史上称为"春秋五霸"。

春秋初期,各诸侯国尚能遵循西周的礼法。

中叶以后,社会发生了深刻的变化,王室权力下移。

周天子虽然名义上还保持着"天下宗主"的地位,但"宗子维城"的时代已一去不复返了,奴隶制礼法制度也相应遭到破坏,出现"礼崩乐坏"的局面。

西周时期"礼乐征伐自天子出"。

到了春秋,"礼乐征伐出自诸侯",出自卿大夫,甚至出现"陪臣执国命",卿大夫的家臣把持国政的局面。

调整奴隶制等级秩序的礼法制度已失去其应有的约束作用,出现了礼的僭越。

春秋战国的法律制度春秋战国时期是中国古代历史上一个重要的时期,也是中国法律制度逐渐完善的时期。

在这个时期,法律制度的建立和发展对于国家的运行、社会的稳定以及人民的生活起到了至关重要的作用。

本文将从法律的特点、法律的来源以及法律的实施等方面来探讨春秋战国的法律制度。

一、法律的特点在春秋战国时期,法律制度呈现出了一些突出的特点,这些特点不仅反映了当时社会的特殊性,也对以后的法律发展产生了一定的影响。

首先,春秋战国时期的法律以家族法和地方习俗法为主要内容,这是由于当时的社会组织形式决定的。

在这个时期,部落氏族是社会的基本单位,而家族法则是部落氏族内部的一种自我约束和规范方式。

地方习俗则是地方社会在长期演化中形成的一种规范传统。

这些法律规则的制定和实施更多地依赖于氏族长老和地方村委会等机构。

其次,春秋战国时期的法律注重补偿和平衡。

在这个时期,法律制定的目的主要是为了维护社会秩序和保护人民权益,并以补偿和平衡为原则。

例如,在刑法方面,《春秋》中记载了“以牛代人”、“以鸟代人”等形式的代罪赎罪制度,旨在通过补偿的方式实现罪行和解。

这种补偿和平衡的原则对于当时社会的稳定和和谐起到了积极的作用。

最后,春秋战国时期的法律具有灵活性和适应性。

在这个时期,中国社会正处于由部落联盟向封建国家过渡的阶段,社会矛盾和利益冲突较为复杂。

因此,法律必须具备一定的适应性,以适应社会的快速变化和多样性需求。

这在当时法律规范的制定和实施中表现得尤为明显。

二、法律的来源春秋战国时期的法律制度主要来源于三个方面:宗法、礼法和律法。

宗法是以血缘和家族关系为基础的法律制度,其核心思想是“从宗行法”。

在许多部落氏族中,家族法规是对家族成员行为的约束和规范。

通过规定继承、赔偿、归还财产等方面的法律规则,宗法为社会的稳定和秩序提供了一定的法律基础。

礼法是春秋战国时期社会生活中的重要规范。

礼法源于古代的礼乐制度,以礼为中心,通过规定人与人之间的行为规范和社会秩序的维护来实现法律约束。

春秋时期的法律制度

成文法的公布及其意义:

一、成文法的公布及争议:

1、郑国的“刑书”。

公元前536年,郑国执政子产,进行“作封洫”“作丘赋”等经济改革后,公布中国史上第一部成文法《铸刑书》

2、邓析造《竹刑》。

邓析是中国第一个律师,私造刑书。

3、晋铸刑鼎:晋赵鞅、荀寅,以铸刑鼎,著范宣子所为刑书焉。

4、楚作“仆区”(ou)和“茆门”(mao)之法。

二、公布成文法的意义:

1、法的公布成为历史潮流。

2、刑依法定的局面被逐渐打开。

3、“礼治”“法治”之争展开序幕。

战国时期的法律制度

一、立法情况:

1、《法经》的制定。

魏文侯在位期间,任命李悝为相。

(1)政治上废除“世卿世禄”制度,剥夺奴隶主特权(2)经济上“废沟洫,以尽“地力之教”,实行“善平籴”的政策(3)增强军力,重视军事改革和军备训练(4)实行以法治国,制定《法经》。

变法过程中总结前人的立法经验,在“撰次诸国法”的基础上制定《法经》。

《法经》既是变法的主要内容,又是对变法成果的肯定,是中国历史上第一部封建法典,它改刑为法,先列罪名,后定刑制,以罪统刑,是战国时期法律制度的重大建树,对于后世的封建法典体例的创制有重要作用。

2、《法经》内容及篇目。

第一部分是正律:第一篇《盗法》惩罚侵犯财产犯罪;第二篇《贼法》惩罚侵犯人身犯罪;第三篇《网法》或《囚法》,规定囚禁和审讯罪犯;第四篇《捕法》追捕犯罪者;

第二部分是杂律:《杂法》内容为“六禁”

第三部分是减律《具法》,即刑法总则(后来的明例律)

3、《法经》他点以及影响:一部完整的诸法合体的法典。

(1)以镇压盗、贼为主要任务(2)反对奴隶主贵族固有的等级特权(3)体现重刑主义精神(4)体例上诸法合体,具律列后。

二、商鞅定秦律:

变法手段“变法修刑,内务耕嫁,外劝战死之赏罚”

1、改法为律,轻罪重罚。

为了有效禁奸止过,充分发挥刑罚预防犯罪的作用,采取最有特色的办法是连坐法规。

(1)伍什连坐——邻里(2)军队中士卒连坐(3)家属连坐(4)官吏职务连坐

2、重农抑商,奖励耕织。

颁行《为田开阡陌封疆》《分户令》

3、奖励军功,制军爵律——二十军爵制

4、置县迁都,一度量衡。

5、焚毁诗书,禁止游宦。

商鞅变法的意义:秦国强大;法制发展;国家统一。