第三章春秋战国时期的法律制度

- 格式:ppt

- 大小:973.50 KB

- 文档页数:16

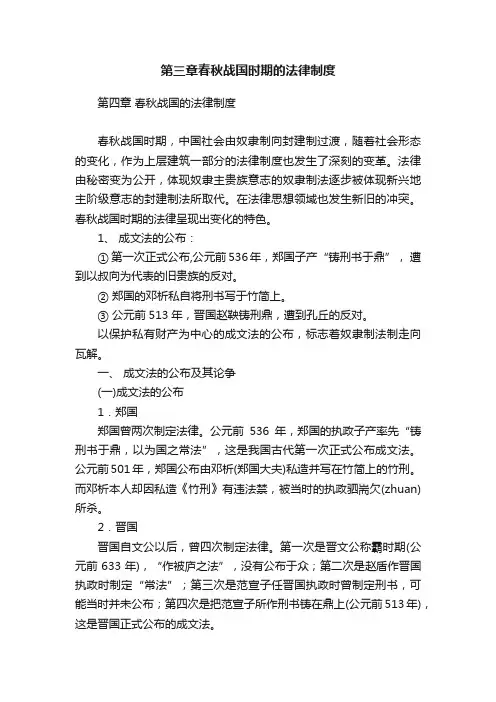

第三章春秋战国时期的法律制度第四章春秋战国的法律制度春秋战国时期,中国社会由奴隶制向封建制过渡,随着社会形态的变化,作为上层建筑一部分的法律制度也发生了深刻的变革。

法律由秘密变为公开,体现奴隶主贵族意志的奴隶制法逐步被体现新兴地主阶级意志的封建制法所取代。

在法律思想领域也发生新旧的冲突。

春秋战国时期的法律呈现出变化的特色。

1、成文法的公布:① 第一次正式公布,公元前536年,郑国子产“铸刑书于鼎”,遭到以叔向为代表的旧贵族的反对。

② 郑国的邓析私自将刑书写于竹简上。

③ 公元前513年,晋国赵鞅铸刑鼎,遭到孔丘的反对。

以保护私有财产为中心的成文法的公布,标志着奴隶制法制走向瓦解。

一、成文法的公布及其论争(一)成文法的公布1.郑国郑国曾两次制定法律。

公元前536年,郑国的执政子产率先“铸刑书于鼎,以为国之常法”,这是我国古代第一次正式公布成文法。

公元前501年,郑国公布由邓析(郑国大夫)私造并写在竹简上的竹刑。

而邓析本人却因私造《竹刑》有违法禁,被当时的执政驷耑欠(zhuan)所杀。

2.晋国晋国自文公以后,曾四次制定法律。

第一次是晋文公称霸时期(公元前633年),“作被庐之法”,没有公布于众;第二次是赵盾作晋国执政时制定“常法”;第三次是范宣子任晋国执政时曾制定刑书,可能当时并未公布;第四次是把范宣子所作刑书铸在鼎上(公元前513年),这是晋国正式公布的成文法。

3.楚国楚国曾两次制定法律。

第一次是楚文王作《仆区法》,其内容类似近世的窝藏法;第二次是楚庄王作《茆门法》,用以保障国君的安全。

以郑、晋、楚公布成文法为开端,其他诸侯国纷纷效法,陆续公布各自的成文法。

公布成文法遂成为春秋时期法制变革的一股潮流。

(二)围绕成文法公布展开的论争成文法的公布,在新旧势力之间展开了激烈的论争。

新兴地主阶级坚决要求将成文法公布于世,以保障他们的私有财产和种种权利,摆脱旧贵族的压制和宗法等级制度的束缚。

奴隶主贵族为垄断法律,维护自身的尊贵地位和特权,强烈反对成文法的公布。

第三章春秋战国时期的法律制度第三章春秋战国时期的法律制度【学习建议】:春秋战国时期是中国历史上⼤变⾰的时期,在法律制度的发展上也是如此。

法律在这时期的最⼤发展是成⽂法律的颁布和法治理论的提出。

学习这⼀章应将⼈物与⽴法事件、主要主张结合在⼀起。

如⼦产—铸刑书;商鞅—变法—法治主张等等。

这⼀时期在法律理论上做出巨⼤贡献的是法家学派。

李悝、商鞅等等都是法家学派的代表⼈物。

他们的“法治”措施都是以法家“法治”学说为理论基础的,所以在学习时应注意理论的体系化(包括政治、经济、法律等)。

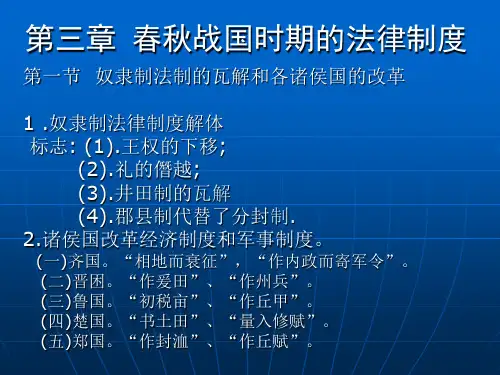

【本章知识点】:1.成⽂法制订、颁布的主要活动。

2.成⽂法颁布的主要意义。

3.战国时期法制的指导思想。

4.《法经》5.商鞅改⾰的主要内容。

第⼀节春秋时期法律制度的改⾰【基本内容】:⼀、历史背景:伴随着⽣产⼯具的进步(主要是铁器的发现和使⽤),⽣产⼒在春秋时期有了很⼤发展,经济的私有化程度不断加深,尤其是⼟地的私有化。

经济的变化相应的带来了法律的变化,西周维系国家统治的礼治在政治、社会关系、法律⽅⾯都遭到挑战,即“礼崩乐坏”。

新兴的统治⼿段—法治应运⽽⽣,其最先的表现就是成⽂法律向社会公开宣布。

⼆、主要法律活动:郑国铸刑书、晋国铸刑⿍、楚国公布成⽂法。

三、公布成⽂法引发的争论:⼦产铸刑书引发晋国的叔向的反对;晋国铸刑⿍引发孔⼦的批评。

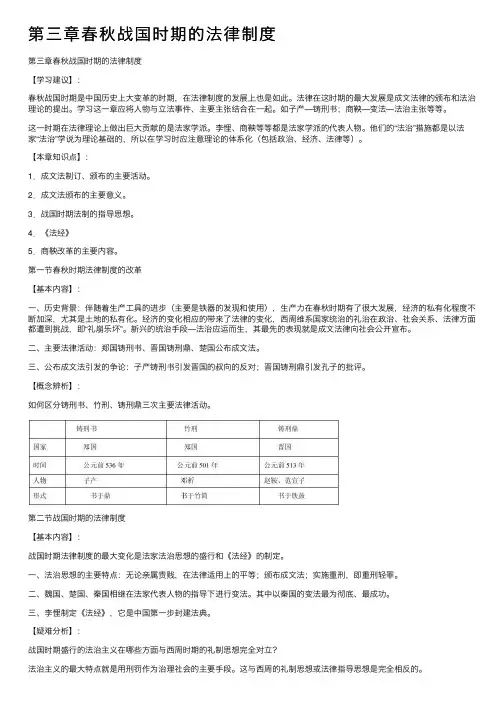

【概念辨析】:如何区分铸刑书、⽵刑、铸刑⿍三次主要法律活动。

第⼆节战国时期的法律制度【基本内容】:战国时期法律制度的最⼤变化是法家法治思想的盛⾏和《法经》的制定。

⼀、法治思想的主要特点:⽆论亲属贵贱,在法律适⽤上的平等;颁布成⽂法;实施重刑,即重刑轻罪。

⼆、魏国、楚国、秦国相继在法家代表⼈物的指导下进⾏变法。

其中以秦国的变法最为彻底、最成功。

三、李悝制定《法经》,它是中国第⼀步封建法典。

【疑难分析】:战国时期盛⾏的法治主义在哪些⽅⾯与西周时期的礼制思想完全对⽴?法治主义的最⼤特点就是⽤刑罚作为治理社会的主要⼿段。

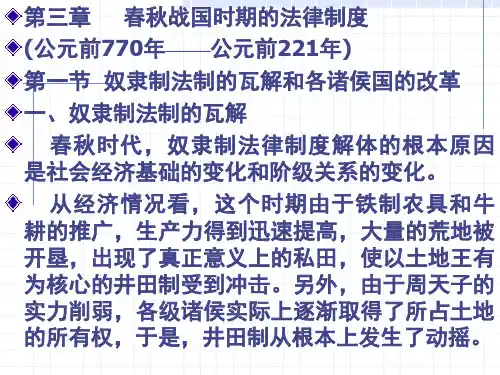

第三章春秋战国时期的法律制度(公元前770年—公元前221年)第一节春秋时期的法律制度一、春秋之际社会的发展变化从东周开始至公元前476年的240余年间,史称“春秋”。

春秋是我国奴隶制瓦解、封建制逐步确立的时代。

(一)生产力的发展,井田制的破坏由于铁制工具的应用和牛耕的出现,为各诸侯国开垦荒地、兴修水利提供了有利的条件,从而使私有土地的数量不断增加。

(二)郡县制代替分封制随着经济基础的变化,上层建筑相应地也发生变化。

这时,郡县制取代分封制,是适应新的经济基础的需要而出现的。

县的长官叫县令,郡的长官叫郡守。

(三)礼制的衰落礼制的主要原则是亲亲、尊尊。

所谓亲亲,就是必须亲爱自己的亲属特别是以父权为中心的尊亲属;所谓尊尊,就是下级必须尊敬和服从上级,特别是周天子和封国的国君。

二、春秋时期公布成文法的主要活动(一)郑、晋、楚各国的立法春秋初期,各诸侯国基本上沿用西周的法律。

到中叶以后,由于经济基础的变革,阶级关系的变化,从而引起法律制度的变革。

1、郑国据史书记载,郑国曾两次制定法律,第一次是郑简公三十年,即周景王九年(公元前年),郑国的执政子产,鉴于当时社会关系的变化和旧礼制的破坏,因而“铸刑书于鼎,以为国之常法”。

第一次正式公布成文法典。

第二次是郑献公十三年,即周敬王十九年(公元前501年),“郑驷颛杀邓析(公元前545-前501年),而用其竹刑。

”2、晋国晋国自文公以后,曾四次制定法律。

第一次是晋文公称霸时期,即文公四年(公元前663年),“作被庐之法。

”第二次是赵盾(既赵宣子)为晋国执政时制定的“常法”。

第三次是范宣子制定的刑书。

第四次是把范宣子所作并未“宣示下民”的刑书予以公布。

3、楚国楚国在春秋时曾两次制定法制。

第一次是楚文王时“作仆区法”。

第二次是楚庄王时作茆(音毛,同茅)门法。

(二)公布成文法所引起的论争郑国子产公布刑书时,便遭到晋国以叔向(晋平公时的太傅)为代表的旧贵族的反对。

此后不久,晋国铸刑鼎,遭到孔丘的反对。

第三章春秋战国时期的法律制度从公元前770年至公元前476年,史称“春秋”;公元前476年至公元前221年,这一历史阶段史称战国时期。

春秋战国时期,社会形态发生巨大变化,法律制度也发生了深刻的变革。

春秋战国时期,是历史上非常重要的转型时期。

学习本章,关键是要把握法律的变革,重点把握春秋时成文法的公布及战国时期的变法两方面的内容。

第一节春秋时期成文法的公布一、立法活动公布成文法的原因春秋时期社会变革(经济、政治和思想文化领域)的出现,尤其是大量私田的开发,新兴地主阶级力量逐渐壮大,他们希望自己的权益得到保护,秘密法的状态显然是无法保障其对新开垦土地的权益的,因为国家随时可以收回土地。

此时,新兴地主阶级迫切要求法律公开,将他们对新开垦的土地的权益以公开的成文法的形式予以确立,这是当时不可逆转的趋势,由于这一趋势,各国开始了新的立法活动,并逐渐走上法律公开之路。

(一)楚国的立法活动:两次1.楚文王制定《仆区法》。

约公元前689年至公元前677年,楚文王制订《仆区法》,《仆区法》是有关隐匿逃亡之人及窝藏赃物的法律。

2.楚庄王制定《茆门法》。

约公元前613年至公元前591年,楚庄王时期,制订了《峁门法》。

《峁门法》是规范有关进入宫廷的禁止事项的法律。

(二)晋国的立法活动:四次1.《被庐之法》。

晋文公四年,约公元前633年,晋文公称霸时,作“被庐之法”。

2.赵盾制“常法”。

是在约公元前621年,赵盾为晋国执政时,制定“常法”。

这部法典在当时并没有公布。

3.范武子之法。

是在约公元前593年,范武子执政时,制定“范武子之法”。

4.赵鞅、荀寅铸赵盾之法于鼎。

是在约公元前513年,晋国大臣赵鞅、荀寅将赵盾所作的法典铸在鼎上,公之于众,这是新势力在晋国取得政权后采取的一项重大举措,但遭到了孔子的反对。

(三)郑国的立法活动:两次1.子产铸刑书于鼎。

约公元前536年,子产铸刑书于鼎。

子产“铸刑书”意味着过去一直被神秘化的法律变成了公开的法律,过去奴隶主贵族“临事议制,不豫设法”的做法行不通了,“刑不可知,则威不可测”的时代结束了。

第三章春秋战国时期的法制第三章春秋战国时期的法制【内容提要】春秋战国时期是我国从奴隶制社会逐步向封建社会转变的时期。

这一时期也是中国历史上第一次社会大动荡、大变革时期。

社会大变革引起了法制大变革。

“诸子林立”、“百家争鸣”。

尤其是儒家、法家,他们在围绕着“礼”、“法”问题所展开的争辩过程中,各自提出了一系列具有一定合理因素的法律新见解,大大丰富了中国以及整个世界的古代法学。

在法家的积极推动与参与下,各诸侯国纷纷进行了法律的改革,为秦汉封建法制的发展奠定了重要基础。

春秋时期制定与公布成文法的活动以及战国时期李悝所编撰的《法经》,是中国古代法律发展历程中具有重要意义的历史事件,其影响是非常深远的。

【案例引入】邓析被杀案邓析,郑国大夫,是代表新兴地主阶级利益的革新派。

当时,郑国执政子产进行了一系列有利于封建化的改革,但为了维护贵族特权,要求在很大程度上保留“周礼”;邓析则反对礼治,要求“事断于法”。

邓析不满子产所铸刑书,私自编了一部更能适应新兴地主阶级要求的成文法,把它写在竹简上,故而称为“竹刑”。

他对法律很有研究,曾聚众讲学,并充当“诉讼代理人”。

在诉讼中,邓析“操两可之说,设无穷之词”,并“持之有故。

合之成理”,打破旧专统,不以“周礼”为准。

“以非为是、以是为非”。

在邓析的倡导和鼓吹下,当时郑国曾兴起一股革新浪潮,给新、老贵族的统治造成严重威胁,以至“郑国大乱,民口欢哗”。

公元前501年,“驷歂杀邓析,而用其竹刑。

”郑驷歂是继子产、子大叔之后的郑国执政,他杀了邓析却不得不用邓析的竹刑。

围绕公布成文法所进行的争论是新旧势力的权力之争,是封建性法制取代奴隶制法制的历史进程中的重要一步。

邓析是春秋时期公布成文法的代表人物,与子产相比,邓析表现了改革的彻底性,更具有斗争精神,邓析虽然被杀,但“驷歂杀邓析,而用其竹刑”,说明竹刑在当时已得到某种认同。

(原文见《左传·定公九年》、《吕氏春秋·离谓》)第一节儒法两家的治国主张从公元前770年到公元前221年,是我国由奴隶社会过渡到封建社会的春秋战国时期。

春秋战国的法律制度春秋战国时期是中国古代历史上一个重要的时期,也是中国法律制度逐渐完善的时期。

在这个时期,法律制度的建立和发展对于国家的运行、社会的稳定以及人民的生活起到了至关重要的作用。

本文将从法律的特点、法律的来源以及法律的实施等方面来探讨春秋战国的法律制度。

一、法律的特点在春秋战国时期,法律制度呈现出了一些突出的特点,这些特点不仅反映了当时社会的特殊性,也对以后的法律发展产生了一定的影响。

首先,春秋战国时期的法律以家族法和地方习俗法为主要内容,这是由于当时的社会组织形式决定的。

在这个时期,部落氏族是社会的基本单位,而家族法则是部落氏族内部的一种自我约束和规范方式。

地方习俗则是地方社会在长期演化中形成的一种规范传统。

这些法律规则的制定和实施更多地依赖于氏族长老和地方村委会等机构。

其次,春秋战国时期的法律注重补偿和平衡。

在这个时期,法律制定的目的主要是为了维护社会秩序和保护人民权益,并以补偿和平衡为原则。

例如,在刑法方面,《春秋》中记载了“以牛代人”、“以鸟代人”等形式的代罪赎罪制度,旨在通过补偿的方式实现罪行和解。

这种补偿和平衡的原则对于当时社会的稳定和和谐起到了积极的作用。

最后,春秋战国时期的法律具有灵活性和适应性。

在这个时期,中国社会正处于由部落联盟向封建国家过渡的阶段,社会矛盾和利益冲突较为复杂。

因此,法律必须具备一定的适应性,以适应社会的快速变化和多样性需求。

这在当时法律规范的制定和实施中表现得尤为明显。

二、法律的来源春秋战国时期的法律制度主要来源于三个方面:宗法、礼法和律法。

宗法是以血缘和家族关系为基础的法律制度,其核心思想是“从宗行法”。

在许多部落氏族中,家族法规是对家族成员行为的约束和规范。

通过规定继承、赔偿、归还财产等方面的法律规则,宗法为社会的稳定和秩序提供了一定的法律基础。

礼法是春秋战国时期社会生活中的重要规范。

礼法源于古代的礼乐制度,以礼为中心,通过规定人与人之间的行为规范和社会秩序的维护来实现法律约束。

第三章春秋战国时期的法律制度第三章春秋战国时期的法律制度一、春秋时期社会的发展与变化●生产力的发展,井田制的破坏●郡县制取代分封制分封制的特点是封君在其辖地之内,独立地享有各种大权,而且世代相袭。

到了春秋中后期,由于土地私有制的发展和按田亩征收赋税的执行,原来的采邑制度和世卿世禄制度已成为社会发展的阻碍。

从中央到地方建立起郡、县这一新的地方行政管理制度。

县的长官叫县令,郡的长官叫郡守。

●礼制的衰落各诸侯国的政治经济实力追歼强大,周天子已无力再号令诸侯,其天下共主的地位也名存实亡了。

宗法制度的松弛,以亲亲、尊尊为内容的礼治遭到破坏。

周初千八百国,至春秋之初仅存百二十四国,其数不逮十一。

则厉、宣王以降,诸侯之互相吞并,盖已久矣。

春秋之时,因之大者十,鲁兼九国之地;齐兼十国之地;晋兼二十二国之地;宋兼六国之地;郑兼三国之地;卫兼二国之地;秦有周地;东界至河;吴灭五国,北境及淮;越又从而有之,弱肉强食,其祸酷矣。

”二、春秋时期公布成文法的主要活动(一)郑、晋、楚各国的立法郑国:子产铸刑书公元前536年,郑国执政子产将郑国的法律条文铸在鼎上,向全社会公布。

这是中国历史上第一次公布成文法的活动,史称“铸刑书”。

当时“鼎”是国家权力的象征。

把法律条文铸在鼎上,向全社会公布,是为了强调国家法律的尊严,同时有利于法律在全社会范围内得到贯彻执行。

●公元前503年,郑国执政驷颛杀邓析而用其《竹刑》。

邓析被杀案郑国多相县以书者,子产令无县书,邓析致之。

子产令无致书,邓析倚之。

令无穷,则邓析应之亦无穷矣。

是可不可无辨也。

可不可无辨,而以赏罚,其罚愈疾,其乱愈疾。

此为国之禁也。

故辨而不当理则伪,知而不当理则诈。

诈伪之民,先王之所诛也。

洧水甚大,郑之富人有溺者,人得其死者。

富人请赎之,其人求金甚多。

以告邓析,邓析曰:“安之。

人必莫之卖矣。

”得死者患之,以告邓析,邓析又答之曰:“安之。

此必无所更买矣。

”子产治郑,邓析务难之,与民之有狱者约:大狱一衣,小狱襦袴。