第三章 春秋战国时期的法律制度

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:4

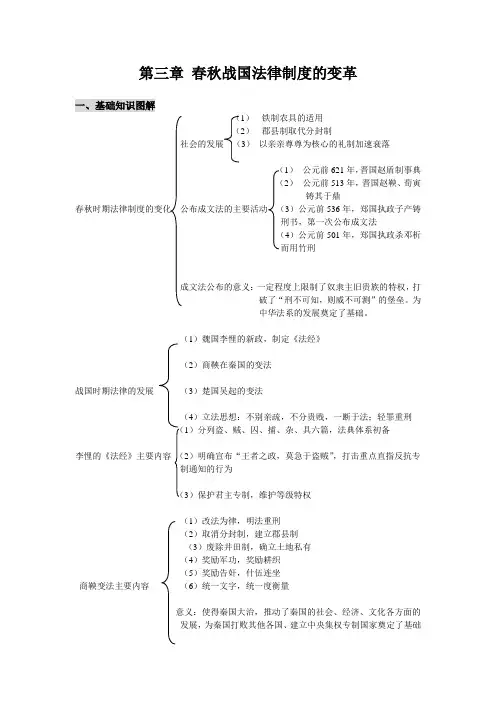

第三章春秋战国法律制度的变革一、基础知识图解(1)铁制农具的适用(2)郡县制取代分封制社会的发展(3)以亲亲尊尊为核心的礼制加速衰落(1)公元前621年,晋国赵盾制事典(2)公元前513年,晋国赵鞅、荀寅铸其于鼎春秋时期法律制度的变化公布成文法的主要活动(3)公元前536年,郑国执政子产铸刑书,第一次公布成文法(4)公元前501年,郑国执政杀邓析而用竹刑成文法公布的意义:一定程度上限制了奴隶主旧贵族的特权,打破了“刑不可知,则威不可测”的堡垒。

为中华法系的发展奠定了基础。

(1)魏国李悝的新政,制定《法经》(2)商鞅在秦国的变法战国时期法律的发展(3)楚国吴起的变法(4)立法思想:不别亲疏,不分贵贱,一断于法;轻罪重刑(1)分列盗、贼、囚、捕、杂、具六篇,法典体系初备李悝的《法经》主要内容(2)明确宣布“王者之政,莫急于盗贼”,打击重点直指反抗专制通知的行为(3)保护君主专制,维护等级特权(1)改法为律,明法重刑(2)取消分封制,建立郡县制(3)废除井田制,确立土地私有(4)奖励军功,奖励耕织(5)奖励告奸,什伍连坐商鞅变法主要内容(6)统一文字,统一度衡量意义:使得秦国大治,推动了秦国的社会、经济、文化各方面的发展,为秦国打败其他各国、建立中央集权专制国家奠定了基础二、案例分析(一)晋邢侯与雍子争鄐田,久而无成。

士景伯如楚,叔鱼摄理,韩宣子命断旧狱,罪在雍子。

雍子纳其女于叔鱼,叔鱼蔽罪邢侯。

邢侯怒,杀叔鱼与雍子于朝。

宣子问其罪于叔向。

叔向曰:“三人同罪,施生戮死可也。

雍子自知其罪,而赂以买直,鲋也鬻狱,刑侯专杀,其罪一也。

己恶而掠美为昏,贪以败官为墨,杀人不忌为贼。

《夏书》曰:…昏、墨、贼,杀。

‟皋陶之刑也。

请从之。

”乃施邢侯而尸雍子与叔鱼于市。

仲尼曰:“叔向,古之遗直也。

治国制刑,不隐于亲,三数叔鱼之恶,不为末减。

曰义也夫,可谓直矣。

平丘之会,数其贿也,以宽卫国,晋不为暴。

归鲁季孙,称其诈也,以宽鲁国,晋不为虐。

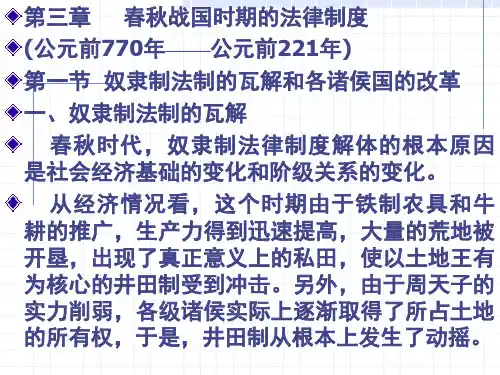

第三章春秋战国时期的法律制度第四章春秋战国的法律制度春秋战国时期,中国社会由奴隶制向封建制过渡,随着社会形态的变化,作为上层建筑一部分的法律制度也发生了深刻的变革。

法律由秘密变为公开,体现奴隶主贵族意志的奴隶制法逐步被体现新兴地主阶级意志的封建制法所取代。

在法律思想领域也发生新旧的冲突。

春秋战国时期的法律呈现出变化的特色。

1、成文法的公布:① 第一次正式公布,公元前536年,郑国子产“铸刑书于鼎”,遭到以叔向为代表的旧贵族的反对。

② 郑国的邓析私自将刑书写于竹简上。

③ 公元前513年,晋国赵鞅铸刑鼎,遭到孔丘的反对。

以保护私有财产为中心的成文法的公布,标志着奴隶制法制走向瓦解。

一、成文法的公布及其论争(一)成文法的公布1.郑国郑国曾两次制定法律。

公元前536年,郑国的执政子产率先“铸刑书于鼎,以为国之常法”,这是我国古代第一次正式公布成文法。

公元前501年,郑国公布由邓析(郑国大夫)私造并写在竹简上的竹刑。

而邓析本人却因私造《竹刑》有违法禁,被当时的执政驷耑欠(zhuan)所杀。

2.晋国晋国自文公以后,曾四次制定法律。

第一次是晋文公称霸时期(公元前633年),“作被庐之法”,没有公布于众;第二次是赵盾作晋国执政时制定“常法”;第三次是范宣子任晋国执政时曾制定刑书,可能当时并未公布;第四次是把范宣子所作刑书铸在鼎上(公元前513年),这是晋国正式公布的成文法。

3.楚国楚国曾两次制定法律。

第一次是楚文王作《仆区法》,其内容类似近世的窝藏法;第二次是楚庄王作《茆门法》,用以保障国君的安全。

以郑、晋、楚公布成文法为开端,其他诸侯国纷纷效法,陆续公布各自的成文法。

公布成文法遂成为春秋时期法制变革的一股潮流。

(二)围绕成文法公布展开的论争成文法的公布,在新旧势力之间展开了激烈的论争。

新兴地主阶级坚决要求将成文法公布于世,以保障他们的私有财产和种种权利,摆脱旧贵族的压制和宗法等级制度的束缚。

奴隶主贵族为垄断法律,维护自身的尊贵地位和特权,强烈反对成文法的公布。

第三章春秋战国的法律制度(公元前770年----公元前221年)第一节社会变迁与儒、法学派的主要法律思想学习重点:1 、儒家学派的主要法律思想2 、法家学派的主要法律思想一、春秋时期的社会状况春秋以后的社会变迁及其影响(一)经济上,春秋以后,铁器用于农业生产,井田制渐趋瓦解(二)政治上,出现“礼崩乐坏”的局面晋国:曾多次制定法律:第一次是在晋文公4年(前633年),作“被庐之法”;第二次是晋国执政赵盾,于鲁文公6年(前621年)制定的“常法”;第三次在晋平公(前557—前531年)时,范宣子制定刑书。

楚国:曾2次制定法律:第一次是在鲁昭公7年(前535年),楚文王作“仆区之法”,是有关禁止奴隶逃亡的法律规定;第二次是在楚庄王时制定的“茆门之法”,是关于宫廷警卫方面的法律规定。

郑国也制定了成文法。

(三)在思想文化上,出现了“百家争鸣”二、儒家学派及其主要法律思想(一)“儒”的含义儒家是春秋战国时期“百家争鸣”中最早形成、最有影响的一个最大的学派。

“儒”的本义,是指掌握一定的文化知识、精通周礼,并以从事教育、执掌礼仪为业者。

因孔丘早年曾从事这一职业,故其所创立的学派被称为儒家。

(二)儒家的代表人物孔子、孟柯、荀况1.维护“礼治”---“克己复礼”---建立大一统的法律秩序即要求建立以家族为本位、以伦理道德为中心、以宗法等级为基础的法律制度和意识形态,要求以“礼”作为指导立法、司法的基本原则“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。

”直躬父窃羊案:此案发生于春秋时期楚国。

据《论语》、《吕氏春秋》记载,楚国有个很坦率的人,其父偷了别人的羊,他便亲自到官府告发。

官府抓其父并要处以死刑,他请求代父受刑。

他说:“父窃羊而谒之,不亦信乎;父诛而代之,不亦孝乎;信且孝而诛之,国将不诛者乎?”楚王听后,下令免去其父死刑。

孔子听说后,很不以为然,以为父子相隐才是正直的品德。

第三章春秋战国时期法律制度第三章春秋战国时期的法律制度教学要求:春秋战国时期是我国从奴隶制社会逐步向封建社会转变的时代。

随着社会生产力的发展,一些诸侯国(如郑国、晋国等)先后出现了新的生产关系--封建生产关系。

作为上层建筑的法律制度,也随着"礼崩乐坏"而发生变革。

通过本章的教学,是学生掌握奴隶制的"礼治"转向封建制的"法治"之标志:中国历史上首次公布成文法及其影响。

掌握中国奴隶制法朝封建制法发展中的一系列问题。

从公元前770年周平王将国都东迁至雒邑(今河南洛阳),到公元前221年秦始皇统一中国,是中国历史上的春秋战国时期,也是东周时期。

“春秋”得名于鲁国的编年史《春秋》,一般指从公元前770年(周平王元年)至公元前476年(周敬王四十四年)的东周前期。

“战国”得名于秦统一前七雄征战的年代,一般指从公元前475年(周元王元年)至公元前221年秦始皇统一天下的东周后期。

春秋战国时期是中国历史上一个大变革的时代,一般认为,春秋是奴隶制瓦解、封建生产关系产生的时期,战国是封建制确立的时期。

伴随着社会的转型,法律制度也从奴隶制形态向封建制形态转变。

春秋初期,各诸侯国基本上沿袭西周的法律。

但是,春秋晚期,随着社会制度的变迁,法律制度也发生了重大变革。

首先在郑、晋两国出现了成文法并引起争论。

之所以引起争论就是因为成文法是一种新生事物,其内容和形式都与传统不符。

郑晋两国在封建化的道路上先迈了一步,因而成文法在这两国出现。

这一事件的发生,标志着“刑不可知,则威不可测”的秘密法状态的结束,从此中国进人了成文法时代。

战国时期,各诸侯国纷纷变法改革,颁布法律,以法律的形式将封建制度固定化,封建制法律制度形成。

《法经》是成文法运动的结晶,也是中国古代第一部比较系统的封建法典,对后来的封建法典产生了深远的影响。

商鞍在秦国主持变法,以《法经》为基础制定了秦律,为秦国统一天下和封建政治法律制度在全国的推行奠定了基础。

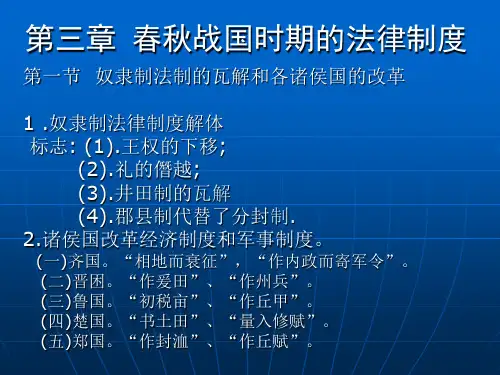

第三章春秋战国时期法律制度一、本章知识点(一)春秋时期法律制度的变化 1.社会的发展与变化(1)铁制农具得到应用,牛耕出现,生产力得到极大发展,井田制遭到破坏;(2)郡县制取代分封制;(3)以亲亲尊尊为核心的礼制开始加速衰落。

2.公布成文法的主要活动(1)各国立法:公元前621年,晋国执政赵盾(赵宣子)制事典,新兴地主阶级用其作为镇压旧贵族的工具,公元前513年,晋国的大臣赵鞅、荀寅将其铸在铁鼎上,公之于众;公元前536年,郑国子产铸刑书,中国历史上第一次正式公布成文法;公元前501年,郑国执政���N杀邓析而用竹刑;(2)公布成文法所引起的争论:郑国子产铸刑书,遭到以叔向为代表的晋国旧贵族的反对;晋国赵鞅、荀寅铸刑鼎时,遭到孔丘的强烈反对。

3.成文法公布的意义成文法的制定和公布,在一定程度上限制了奴隶主旧贵族的特权,打破了“刑不可知,则威不可测”的壁垒,促进了封建生产关系的建立。

它标志着奴隶制法制的瓦解、封建制法制的建立,成为秦汉以降历代封建法制的滥觞。

它有利于法律观念和法律技术的进步,为中华法系的发展奠定了基础。

(二)战国时期法律的发展 1.各国的变法与立法运动(1)魏国李悝的新政:尽地力之教;善平籴;制定《法经》;(2)商鞅相秦后,分别于公元前359年和公元前350年先后两次发布变法令进行变法,是战国时期各国最彻底的变法;(3)楚国吴起的变法:逐渐废除奴隶主贵族特权;“明法审令”,推行法治。

2.立法指导思想(1)不别亲疏,不分贵贱,一断于法;(2)“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

”(3)轻罪重刑。

(三)李悝的《法经》 1.《法经》的主要内容(1)《法经》分列盗、贼、囚、捕、杂、具六篇,法典体系初备;(2)明确宣布“王者之政,莫急于盗贼”,打击重点直指反抗专制统治的行为;(3)保护君主专制,维护等级特权。

2.《法经》的历史意义《法经》是我国历史上第一部比较系统的成文法典,它初步确立了封建法制的基本原则和体系,在当时即产生了巨大影响,为封建经济政治体制的确立起到了积极作用,同时对后世也产生了重大影响,建立了后来历代封建王朝立法的基本模式,是中国法制史上具有划时代意义的标志之一。

第三章春秋战国时期法律制度第一节社会变迁与法律思想的变化一、春秋战国时期社会的变迁经济上,铁器与牛耕的推广使用,提高了生产力,“井田制”趋于瓦解;政治上,“礼崩乐坏”,周王室衰微,“礼乐征伐自诸侯出”;思想上,出现了“百家争鸣”的局面。

二、“百家争鸣”中的主要法律思想及其学说1.儒家的法律思想“儒”最初泛指一切沟通人神的方术之士以及操持治丧、相礼、教学之业者,后来专指“祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼”的学派。

儒家代表人物有孔子、孟子、荀子等。

儒家代表了贵族的利益,因而其法律思想的基本点是为统治者建立统一的贵族政体出谋划策,维护宗法等级秩序,教育百姓要安分守己。

在继承和发展西周“礼治”和“明德慎罚”思想的基础上,提出了一系列维护“礼治”、提倡“德治”、重视“人治”的法律观点。

(1)为国以礼孔子主张“为国以礼”,崇尚“正名”,实即主张恢复“礼治”秩序。

这种礼治秩序就是“君君、臣臣、父父、子子”的理想伦理秩序。

“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。

”“克己复礼”。

孟子延续了孔子的“礼治”思想,并顺应时代的变化,性善论是孟子政治法律主张的思想基础。

孟子认为礼义在根本上是心性问题,而非刻板、僵化的外在规则。

认为仁义礼智是人类先天共有的良知良能,由天赋人类的恻隐、羞恶、恭敬、是非之心发展而成,扩充这良知良能,存其心,养其性,则“人皆可以为尧舜”。

荀子以性恶论为基础,主张礼治。

荀子论“礼”,着眼于“物”的“度量分界”,以“衡”、“绳墨”、“规矩”比喻“礼”。

在荀子学说中,“礼”与“法”相近,故常以“礼义法度”合称,有“隆礼重法”的特点。

(2)为政以德儒家主张“为政以德”,有两个方面的含义:一方面,主张以礼义道德教化人民,使人民道德升华,反对暴力威胁为基础的政治。

另一方面,就是为政者以自己的高尚品德感化人民,用有德性的方式统治人民。

孔子认为,人的本性合宜于崇尚教化的德政,“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。

第三章春秋战国时期的法律制度教学要求:春秋战国时期是我国从奴隶制社会逐步向封建社会转变的时代。

随着社会生产力的发展,一些诸侯国(如郑国、晋国等)先后出现了新的生产关系--封建生产关系。

作为上层建筑的法律制度,也随着"礼崩乐坏"而发生变革。

通过本章的教学,是学生掌握奴隶制的"礼治"转向封建制的"法治"之标志:中国历史上首次公布成文法及其影响。

掌握中国奴隶制法朝封建制法发展中的一系列问题。

东周与春秋战国:从公元前770年周平王将国都东迁至雒邑(今河南洛阳),到公元前221年秦始皇统一中国,是中国历史上的春秋战国时期,也是东周时期。

“春秋”得名于鲁国的编年史《春秋》,一般指从公元前770年(周平王元年)至公元前476年(周敬王四十四年)的东周前期。

“战国”得名于秦统一前七雄征战的年代,一般指从公元前475年(周元王元年)至公元前221年秦始皇统一天下的东周后期。

春秋战国时期是中国历史上一个大变革的时代,一般认为,春秋是奴隶制瓦解、封建生产关系产生的时期,战国是封建制确立的时期。

伴随着社会的转型,法律制度也从奴隶制形态向封建制形态转变。

第一节社会变迁与儒、法学派的主要法律思想一、春秋以后的社会变迁及其影响►春秋战国时期社会的基本特点是‚礼崩乐坏‛(一)‚礼崩乐坏‛具体表现:1、在经济上,铁器逐渐应用于农业生产,牛耕开始普遍推广;春秋中晚期,在‚井田‛之外,出现了‚私田‛;随着私田不断增多,井田制渐趋瓦解。

2、在政治上,春秋末期,王室衰微,王权旁落,各大诸侯国争夺霸权;各诸侯国内部,卿大夫专权,新旧势力矛盾日益激烈。

战国时期,新兴地主阶级登上历史舞台,变法改革,并通过兼并战争统一天下。

3、在思想文化、意识形态上,也从注重‚神事‛到注重‚人事‛,从‚学在官府‛到‚私学‛,出现了儒家、法家、墨家、道家的大论战,形成了‚礼治‛、‚德治‛、‚人治‛与‚法治‛的对立。

(二)‚礼崩乐坏‛的结果:井田制被破坏,礼制衰落,郡县制逐步取代分封制,王权旁落,政权下移。

这标志着奴隶制开始瓦解,封建制逐渐兴起。

由此引发了法律制度的变革,形成了成文法运动,封建制法律形态代替了奴隶制法律形态。

二、儒家学派及其主要法律思想(一)儒家~是春秋战国时期‚百家争鸣‛中最早形成、最有影响的一个学派。

‚儒‛的本义是指掌握一定的文化知识、精通周礼并以从事教育、执掌礼仪为业者。

因孔丘早年曾从事这一职业,故其所创立的学派被称为儒家。

(二)主要代表人物1、春秋末期的孔丘2、战国中期的孟轲3、战国后期的荀况。

(三)儒家法律思想儒家法律思想的基本出发点是为统治者建立统一的贵族政体出谋划策,维护宗法等级秩序,教育百姓要安分守己。

提出了‚礼治‛、‚德治‛和‚人治‛的法律主张:1、维护‚礼治‛,即要求建立以家族为本位、以伦理道德为中心、以宗法等级为基础的法律制度和意识形态,要求以‚礼‛作为指导立法和司法的基本原则。

2、提倡‚德治‛,即认为法律仅仅是确立和维护‚君臣父子‛道德准则的辅助手段,主张‚教化‛,反对不教而杀;在法律和道德的关系上,相对轻视法律及其强制作用,重视道德感化作用。

3、重视‚人治‛,即指重视统治者个人尤其是最高统治者在治理国家过程中的决定作用,提倡‚圣贤‛治国,主张将立法权、司法权集中于‚英明‛的君主手中。

三、法家学派及其主要法律思想(一)法家法家是战国时期代表新兴地主阶级利益、主张‚以法治国‛的一个学派。

春秋战国时期的成文法运动是法家产生的社会基础,成文法运动造就了法家学派,同时法家学派代表人物的思想和活动也促进了成文法运动的发展。

由于法家的代表人物多是各诸侯国的政治家、军事家,直接领导着各国的变法运动,提出了‚法‛的观念作为自己主张的标志,故后人将这些主张‚变法‛、要求‚以法治国‛、‚一断于法‛的人士统称为‚法家‛。

(二)法家学派的鼻祖是战国初期的李悝。

(三)根据不同标准,法家的流派大致有三种划分方法。

1、从时间上,可以划分为:前期法家和后期法家。

2、从地域上,可以划分为:晋法家和齐法家。

3、从理论上,可以划分为:法派、势派、术派。

第二节春秋末期的‚铸刑鼎‛事件一、春秋末期的‚铸刑鼎‛事件(一)郑国、晋国‚铸刑鼎‛公布法律1、公元前536年,郑国的子产铸法于鼎,史称‚铸刑鼎‛。

中国古代第一次公布法律。

2、公元前503年,郑国执政驷杀邓析而用其《竹刑》。

《竹刑》原为郑国大夫邓析所私自编撰,并无法律效力,后经国家认可,才具有法律效力。

3、公元前513年,晋国大臣赵鞅、荀寅将该国法典铸在铁鼎上,公布于众。

第二次公布成文法。

(二)郑、晋两国‚铸刑鼎‛公布法律所引起的争论1、叔向痛斥子产:‚昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也,民知有辟,则不忌于上。

并有争心,以微于书,而激幸以成之,弗可为矣!‘国将亡,必多制’,其此之谓乎?‛(《左传》昭公六年)2、孔子抨击赵鞅说:‚晋其亡乎!失其度矣。

贵贱不衍,所谓度也。

‚二今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国?‛(《左传》昭公二十九年)(三)‚铸刑鼎‛事件产生的社会条件1、当时各诸侯国社会政治经济发展的不平衡性。

2.春秋末期教育制度的变化也为郑、晋两国公布法律提供了条件。

二、春秋时期‚铸刑鼎‛公布法律的历史意义1、宣告了‚刑不可知,则威不可测‛的中国奴隶制法律形态的结束和成文法的诞生。

2、拉开了春秋战国成文法运动的帷幕。

第三节战国时期封建法律制度的发展及《法经》一、战国时期法制发展概况(一)战国时期的成文法运动继春秋末期郑、晋两国的成文法之后,战国时期新兴地主阶级纷纷登上各诸侯国的政治舞台,进行变法改革,制定成文法,掀起了一场成文法运动。

1、韩国的申不害进行变法改革,颁布了大量的法令;赵国《国律》,魏国《大府之宪》;楚国《宪令》;秦国《秦律》。

2、战国时期,魏国《法经》;秦国《秦律》。

(二)各诸侯国法律制度的转型1.法律性质的转变:从奴隶制法律转变为封建制法律。

具体表现在以下三方面:(1)维护封建财产所有权。

(2)以封建等级制取代奴隶制等级制。

(3)建立并巩固封建专制主义中央集权制。

2.法律内容的变化(1)法律调整的范围扩大,规定更加具体细密。

(2)刑罚从野蛮走向文明,出现了新的刑种。

3.司法组织及其活动(1)春秋时期,司法权下移至诸侯,各诸侯国都有自己的司法组织,其名称不一;司法组织也开始独立出来。

,(2)战国时期,司法审判权相继由新兴地主阶级掌握。

各诸侯国建立了从中央到地方的各级司法组织。

二、《法经》的主要内容及其历史地位(一)《法经》的体例与主要内容1、背景:公元前5世纪,魏文侯重用李悝为相,实行变法改革。

李悝制定了中国封建社会第一部系统的法典《法经》。

2、《法经》的结构►有六篇,从整体上看,是一部诸法合体、以刑为主的法典。

《盗法》是涉及公、私财产受到侵犯的法律;《贼法》是有关危及政权稳定和人身安全的法律;《囚法》是有关审判、断狱的法律;《捕法》是有关追捕罪犯的法律;《杂法》是有关处罚狡诈、越城、赌博、贪污、淫乱等行为的法律;《具法》是规定定罪量刑的通例与原则的法律,相当于现代刑法典的总则部分。

(二)《法经》的历史地位(1)《法经》初步确立了封建法典的体例和基本原则,是中国古代第一部比较系统的封建法典,标志着中国古代的立法技术已开始走向成熟,成为后世立法的滥筋。

(2)《法经》的出现有利于司法的统一,便于司法官准确适用法律和定罪量刑。

(3)《法经》的出现有利于立法的系统化,使立法活动在兼顾历史沿革和横向联系的科学环境中进行,避免重复和抵悟。

(4)将实体法(《盗法》、《贼法》、《杂法》)和程序法(《囚法》、《捕法》)大致区分开来,有利于按客观规律指导法律实践活动。

(5)《法经》的出现,有利于法律文献的整理、修订、解释和研究。

第四节商鞅变法与秦国法制的发展一、商鞅变法的主要过程和主要内容秦孝公时,商鞅携《法经》入秦,在秦国先后主持过两次变法:第一次:开始于公元前359年(一说公元前356年)主要内容是:(1)以《法经》为蓝本,制定秦律。

(2)奖励军功,禁止私斗,取消世卿世禄制及一切特权。

(3)奖励耕织,重农抑商。

第二次:开始于公元前350年主要内容是:(1)废除井田制,确立封建土地私有制。

(2)普遍推行县制。

(3)按户口征收军赋。

二、商鞅变法对秦国法制的影响及在中国法制史上的地位(一)商鞅变法对秦国法制的影响1、清理了旧贵族的政治经济势力2、巩固了新兴地主阶级的经济基础和政治统治,使秦国成为‚战国七雄‛之首,为后来秦统一天下奠定了基础。

(二)商鞅变法在中国法制史上的地位1、对于秦法制的统一和发展具有重要的作用,秦汉以后的封建法典都以‚律‛为名;2、提出了一系列的‚法治‛理论和推行‚法治‛的方法,在法律上确立了中央集权制,为秦始皇建立统一的封建政治制度和法律制度奠定了基础。

复习思考题:1.春秋时期郑国、晋国‚铸刑书(鼎)‛的情况如何?曾遭到谁的反对?为何反对?2.试述《法经》的结构、主要内容及其历史意义。

3.战国时期的法律制度发生了什么变化?为什么?4.简述商鞍变法的主要内容及其影响。