煤的热解与粘结成焦07.8.30

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:6

煤的粘结性与结焦性一、煤的粘结性与结焦性煤的粘结性是指粒度小于 0.2mm 的煤,在隔绝空气受热后粘结自身或其他惰性物质成为焦块的能力; 煤的结焦性是指上述煤粒在隔绝空气受热后生成具有一定块度和足够强度的优质焦炭的能力。

煤的粘结性和结焦性是煤的极为重要的性质,是两个既有区别,又有联系的概念,一般很难将其严格区分开来。

煤的粘结性强是结焦性好的必要条件,即是说结焦性好的煤,它的粘结性肯定为好;结焦性差的煤,其粘结性必定不好; 没有粘结性的煤,不存在结焦性。

从而看出,煤的粘结能力在一定程度上反映了煤的结焦性。

有时,粘结性好的煤,其结焦性不一定就好,这里面存在着胶质体的质量问题。

如有的气肥煤,粘结性很强,但生成的焦炭裂隙多,机械强度差。

所以,其结焦性并不好。

表征煤的粘结性和结焦性的指标很多:烟煤粘结指数(GR.I)和罗加指数(R.I)属于粘结性指标,胶质层厚度 y 值既能反映煤的粘结性,又能表征煤的结焦性,其他如奥亚膨胀度和葛金干馏等指标,则很难说它们表征是煤的粘结性还是结焦性等。

1.煤的胶质层指数煤的胶质层指数是原苏联尼·萨保什尼科夫(L.M.Sapozhnikov)等人在 1932 年提出的一种姆·测定煤的粘结性和结焦性的方法。

主要是测定煤的胶质层最大厚度 y 值、最终体积收缩度 x 值和体积曲线类型等三个参数和描述焦炭的特性等。

胶质层指数的测定简介如下: (1)方法概要。

称取 100g 粒度小于 1.5mm 的煤样装入一定规格的钢制煤杯中,在煤杯上面加压力盘,在煤杯下面进行单侧加温。

当温度升到一定数值后,在杯内形成一系列的等温层面。

在温度升到煤的软化点以上时,煤就开始软化并形成粘稠状的流体即胶质体,由胶质体形成的各层称为胶质层。

温度继续升高到胶质体开始固化时,煤就固化成半焦。

由于煤杯是从底部加热的,煤杯内的煤样通常可分为上部未软化层、中部胶质体层和下部半焦层三部分。

在整个测定过程中,煤杯下部开始生成胶质体时,胶质层较薄。

煤炭热解技术概述作者:文章来源:中化新网点击数:96 更新时间:2010-08-06煤的热解也称为煤的干馏或热分解,是指煤在隔绝空气的条件下进行加热,煤在不同的温度下发生一系列的物理变化和化学反应的复杂过程。

煤热解的结果是生成气体(煤气)、液体(焦油)、固体(半焦或焦炭)等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。

焦油经加氢可制取汽油、柴油和喷气燃料,是石油的代用品,而且是石油所不能完全替代的化工原料。

煤气是使用方便的燃料,可成为天然气的代用品,另外还可用于化工合成。

半焦既是优质的无烟燃料,也是优质的铁合金用焦、气化原料、吸附材料。

用热解的方法生产洁净或改质的燃料,既可减少燃煤造成的环境污染,又能充分利用煤中所含的较高经济价值的化合物,具有保护环境、节能和合理利用煤资源的广泛意义。

总之,热解能提供市场所需的多种煤基产品,是洁净、高效地综合利用低阶煤资源提高煤炭产品的附加值的有效途径。

各国都开发了具有各自特色的煤炭热解工艺技术。

热解工艺分类:煤热解工艺按照不同的工艺特征有多种分类方法。

按气氛分为惰性气氛热解(不加催化剂),加氢热解和催化加氢热解。

按热解温度分为低温热解即温和热解(500 ~650 ℃)、中温热解(650 ~800 ℃)、高温热解(900 ~1000 ℃)和超高温热解(>1200 ℃)。

按加热速度分为慢速(3 ~5 ℃/min)、中速(5 ~100 ℃/s)、快速(500 ~105℃/s)热解和闪裂解(>106℃/s)。

按加热方式分为外热式、内热式和内外并热式热解。

根据热载体的类型分为固体热载体、气体热载体和固-气热载体热解。

根据煤料在反应器内的密集程度分为密相床和稀相床两类。

依固体物料的运行状态分为固定床、流化床、气流床,滚动床。

依反应器内压强分为常压和加压两类。

煤热解工艺的选择取决于对产品的要求,并综合考虑煤质特点、设备制造、工艺控制技术水平以及最终的经济效益。

慢速热解如煤的炼焦过程,其热解目的是获得最大产率的固体产品-焦炭;而中速、快速和闪速热解包括加氢热解的主要目的是获得最大产率的挥发产品-焦油或煤气等化工原料,从而达到通过煤的热解将煤定向转化的目的。

煤的热解—干馏所谓煤的热解,是指在隔绝空气的条件下,煤在不同温度下发生的一系列物理、化学变化的复杂过程。

其结果是生成气体(煤气)、液体(焦油)、固体(半焦或焦炭)等产品。

煤的热解也称为煤的干馏或热分解。

按热解最终温度不同可分为:高温干馏900-1050℃,中温干馏700--800℃,低温干馏500-600℃。

煤的干馏是热化学加工的基础。

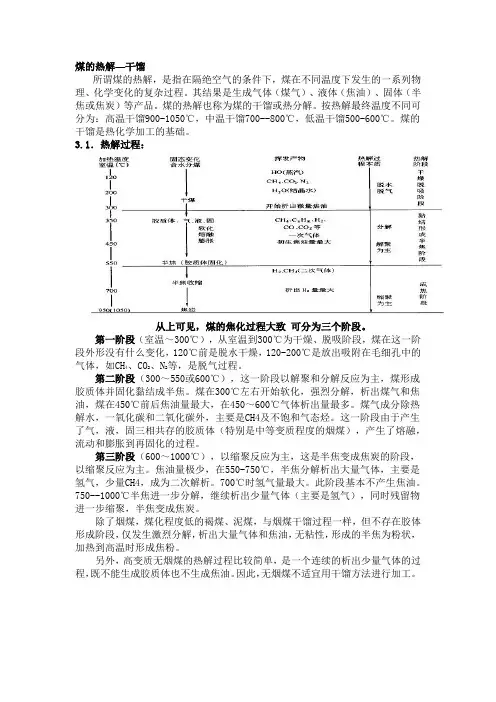

3.1.热解过程:从上可见,煤的焦化过程大致可分为三个阶段。

第一阶段(室温~300℃),从室温到300℃为干燥、脱吸阶段,煤在这一阶段外形没有什么变化,120℃前是脱水干燥,120-200℃是放出吸附在毛细孔中的气体,如CH4、CO2、N2等,是脱气过程。

第二阶段(300~550或600℃),这一阶段以解聚和分解反应为主,煤形成胶质体并固化黏结成半焦。

煤在300℃左右开始软化,强烈分解,析出煤气和焦油,煤在450℃前后焦油量最大,在450~600℃气体析出量最多。

煤气成分除热解水,一氧化碳和二氧化碳外,主要是CH4及不饱和气态烃。

这一阶段由于产生了气,液,固三相共存的胶质体(特别是中等变质程度的烟煤),产生了熔融,流动和膨胀到再固化的过程。

第三阶段(600~1000℃),以缩聚反应为主,这是半焦变成焦炭的阶段,以缩聚反应为主。

焦油量极少,在550-750℃,半焦分解析出大量气体,主要是氢气,少量CH4,成为二次解析。

700℃时氢气量最大。

此阶段基本不产生焦油。

750--1000℃半焦进一步分解,继续析出少量气体(主要是氢气),同时残留物进一步缩聚,半焦变成焦炭。

除了烟煤,煤化程度低的褐煤、泥煤,与烟煤干馏过程一样,但不存在胶体形成阶段,仅发生激烈分解,析出大量气体和焦油,无粘性,形成的半焦为粉状,加热到高温时形成焦粉。

另外,高变质无烟煤的热解过程比较简单,是一个连续的析出少量气体的过程,既不能生成胶质体也不生成焦油。

因此,无烟煤不适宜用干馏方法进行加工。

煤的粘结性与结焦性一、煤的粘结性与结焦性煤的粘结性是指粒度小于 0.2mm 的煤,在隔绝空气受热后粘结自身或其他惰性物质成为焦块的能力; 煤的结焦性是指上述煤粒在隔绝空气受热后生成具有一定块度和足够强度的优质焦炭的能力。

煤的粘结性和结焦性是煤的极为重要的性质,是两个既有区别,又有联系的概念,一般很难将其严格区分开来。

煤的粘结性强是结焦性好的必要条件,即是说结焦性好的煤,它的粘结性肯定为好;结焦性差的煤,其粘结性必定不好; 没有粘结性的煤,不存在结焦性。

从而看出,煤的粘结能力在一定程度上反映了煤的结焦性。

有时,粘结性好的煤,其结焦性不一定就好,这里面存在着胶质体的质量问题。

如有的气肥煤,粘结性很强,但生成的焦炭裂隙多,机械强度差。

所以,其结焦性并不好。

表征煤的粘结性和结焦性的指标很多:烟煤粘结指数(GR.I)和罗加指数(R.I)属于粘结性指标,胶质层厚度 y 值既能反映煤的粘结性,又能表征煤的结焦性,其他如奥亚膨胀度和葛金干馏等指标,则很难说它们表征是煤的粘结性还是结焦性等。

1.煤的胶质层指数煤的胶质层指数是原苏联尼·萨保什尼科夫(L.M.Sapozhnikov)等人在 1932 年提出的一种姆·测定煤的粘结性和结焦性的方法。

主要是测定煤的胶质层最大厚度 y 值、最终体积收缩度 x 值和体积曲线类型等三个参数和描述焦炭的特性等。

胶质层指数的测定简介如下: (1)方法概要。

称取 100g 粒度小于 1.5mm 的煤样装入一定规格的钢制煤杯中,在煤杯上面加压力盘,在煤杯下面进行单侧加温。

当温度升到一定数值后,在杯内形成一系列的等温层面。

在温度升到煤的软化点以上时,煤就开始软化并形成粘稠状的流体即胶质体,由胶质体形成的各层称为胶质层。

温度继续升高到胶质体开始固化时,煤就固化成半焦。

由于煤杯是从底部加热的,煤杯内的煤样通常可分为上部未软化层、中部胶质体层和下部半焦层三部分。

在整个测定过程中,煤杯下部开始生成胶质体时,胶质层较薄。

煤的热解与粘结成焦煤的热解是指煤在隔绝空气或在惰性气体条件下持续加热至较高温度时,所发生的一系列物理变化和化学反应的复杂过程。

粘结和成焦则是煤在一定条件下的热解的结果。

由于命名尚未统一,除“热解”(Pyrolysis)这一名称外,还常用“热分解”(thermal decomposition)和“干馏”(carbonization)等术语。

煤的热加工是当前煤炭加工中最重要的工艺,大规模的炼焦工业是煤炭热加工的典型例子。

研究煤的热解与煤的热加工技术关系极为密切,对煤的热加工有直接的指导作用,例如,对于炼焦工业可指导正确选择原料煤,探索扩大炼焦用煤基地的途径,确定最佳工艺条件和提高产品质量。

此外,还可以对新的热加工技术的开发,如高温快速热解,加氢热解和等离子热解等起指导作用。

煤的热解与煤的组成和结构关系密切,可通过热解研究阐明煤的分子结构。

此外,煤的热解是一种人工炭化过程,与天然成煤过程有些相似,故对热解的深入了解有助于对煤化过程的研究。

炼焦是将煤放在干馏炉中加热,随着温度的升高(最终达到1000℃左右)。

煤中有机质逐渐分解,其中,挥发性物质呈气态或蒸汽状态逸出,成为煤气和煤焦油,残留下的不挥发性产物就是焦炭。

焦炭在炼铁炉中起着还原、熔化矿石,提供热能和支撑炉料,保持炉料透气性能良好的作用。

因此,炼焦用煤的质量要求,是以能得到机械强度高、块度均匀、灰分和硫分低的优质冶金焦为目的。

1 粘结性烟煤受热时发生的变化煤在隔绝空气条件下加热时,煤的有机质随温度升高发生一系列变化,形成气态(干馏煤气)、液态(焦油)和固态(半焦或焦炭)产物。

煤的热解过程大致可分为三个阶段:(1)第一阶段(室温到350~400℃ )。

从室温到活泼热分解温度(Td,除无烟煤外一般为350~400℃),称为干燥脱气阶段。

褐煤在200℃以上发生脱羧基反应,约300℃开始热解反应,烟煤和无烟煤的原始分子结构仅发生有限的热作用(主要是缩合作用)。

120℃前主要脱水,约200℃完成脱气(CH4、CO2和N2)。

(2)第二阶段(Td~550℃)。

这一阶段的特征是活泼分解,以解聚和分解反应为主。

生成和排出大量挥发物(煤气和焦油),约450℃排出的焦油量最大,在450~500℃气体析出量最多。

烟煤约350℃开始软化,随后是熔融、粘结,到500℃时结成半焦。

烟煤(尤其是中等变质程度烟煤)在这一阶段经历了软化熔融、流动和膨胀直到再固化,出现一系列特殊现象,并形成气、液、固三相共存的胶质体。

液相中有液晶(中间相)存在。

胶质体的数量和质量决定了煤的粘结性和结焦性。

固体产物半焦与原煤相比,芳香层片的平均尺寸和氦密度等变化不大,这表明半焦生成过程中缩聚反应并不太明显。

(3)第三阶段(550~1000℃ )。

又称二次脱气阶段。

在这一阶段,半焦变成焦炭,以缩聚反应为主。

析出的焦油量极少,挥发分主要是煤气。

煤气成分主要是H2,少量CH4和C的氧化物。

焦炭的挥发分小于2%,芳香核增大,排列的有序性提高,结构致密、坚硬并有银灰色金属光泽。

从半焦到焦炭,一方面析出大量煤气,另一方面焦炭本身的密度增加,体积收缩,导致生成许多裂纹,形成碎块。

焦炭的块度和强度与收缩情况有直接关系。

煤的热解和热加工一般包括以上三个阶段。

如果最终温度提高到1500℃以上则为石墨化阶段,用于生产石墨炭素制品。

2 煤在热解过程的化学反应煤热解过程中的化学反应是非常复杂的。

包括煤中有机质的裂解,裂解产物中轻质部分的挥发,裂解残留物的缩聚,挥发产物在逸出过程中的分解及化合,缩聚产物进一步分解,再缩聚等过程。

总的讲包括裂解和缩聚两大类反应。

从煤的分子结构看,可认为,热解过程是基本结构单元周围的侧链和官能团等,对热不稳定成分不断裂解,形成低分子化合物并挥发出去。

基本结构单元的缩合芳香核部分对热稳定,互相缩聚形成固体产品(半焦或焦炭)。

有机化合物对热的稳定性,决定于组成分子中各原子结合键的形成及键能的大小,键能大的,难断裂,即热稳定性高;反之,键能小的,易分解,其热稳定性差。

烃类热稳定性的一般规律是:(1)缩合芳烃>芳香烃>环烷烃>炔烃>烯烃>烷烃。

(2)芳环上侧链越长,侧链越不稳定;芳环数越多,侧链也越不稳定。

(3)缩和多环芳烃的环数越多,其热稳定性越大。

煤的热解过程也遵循上述规律。

由于煤的分子结构极其复杂,矿物质又对热解有催化作用,所以,迄今为止,对煤的热解化学反应尚未彻底弄清。

但对煤的热解进程可以通过煤在不同阶段的元素组成,化学特征和物理性质的变化加以说明。

煤热解的化学反应可分为以下几种:(1)煤热解中的裂解反应。

根据煤的结构特点,其裂解反应大致有下面四类:①桥键断裂生成自由基。

联系煤的结构单元的桥键主要是:—CH2—,—CH2—CH2—,—CH2—O—,—O—,—S—,—S—S—等,它们是煤结构中最薄弱的环节,受热很容易裂解生成自由基“碎片”。

电子自旋共振测量表明:自由基的浓度随加热温度升高,在400℃前缓慢增加,当温度超过分解温度后自由基即突然增加,在近500℃时达到最大值,550℃后急剧下降。

②脂肪侧链裂解。

煤中的脂肪侧链受热易裂解,生成气态烃,如CH4,C2H6,C2H4等。

③含氧官能团裂解。

煤中含氧官能团的热稳定性顺序为:—OH > C=O> —COOH>—OCH3.羟基不易脱除,到700~800℃以上,有大量氢存在时,可生成H2O 。

羰基可在400℃左右裂解,生成CO。

羧基热稳定性低,在200℃即能分解,生成CO2和H2O。

另外,含氧杂环在500℃以上也可能断开,放出CO。

④煤中低分子化合物的裂解。

煤中以脂肪结构为主的低分子化合物受热后熔化,同时不断裂解,生成较多的挥发性产物。

(2)一次热解产物的二次热解反应。

上述热解产物通常称为一次分解产物,其挥发性成分在析出过程中受到更高温度的作用(像在焦炉中那样),就会产生二次热解反应,主要的二次热解反应有:裂解、脱氢、加氢、缩合、桥键分解等。

(3)煤热解中的缩聚反应。

煤热解的前期以裂解反应为主,后期则以缩聚反应为主。

缩聚反应对煤的粘结、成焦和固态产品质量影响很大。

①胶质体固化过程的缩聚反应。

主要是热解生成的自由基之间的结合,液相产物分子间的缩聚,液相与固相之间的缩聚和固相内部的缩聚等。

这些反应基本在550~600℃前完成,结果生成半焦。

②从半焦到焦炭的缩聚反应。

反应特点是芳香结构脱氢缩聚,芳香层面增大。

③半焦和焦炭的物理性质变化。

在500~600℃之间煤的各项物理性质指标如密度、反射率、导电率、X射线衍射峰和芳香晶核尺寸等变化都不大。

在700℃左右这些指标产生明显跳跃,以后随温度升高继续增加。

3 煤的粘结与成焦机理煤的粘结与成焦机理是炼焦工艺的重要理论基础。

迄今为止,人们曾对煤的粘结与成焦机理提出过多种理论,从不同角度对此问题进行了了说明,但仍有许多不够完善之处,有待今后进行更深入的研究。

比较有影响的有溶剂抽提理论、物理粘结理论、胶质体理论(塑性成焦机理)、中间相成焦机理和传氢机理。

比较完整并得到广泛承认的是胶质体理论。

(1)胶质体的形成当煤粒隔绝空气加热至一定温度时,煤粒开始软化,在表面上出现含有气泡的液膜。

温度进一步升高至500~550℃时,液体膜外层开始固化生成半焦,中间仍为胶质体,内部为未变化的煤。

这种状态只能维持很短时间。

因为外层半焦外壳上很快就出现裂纹,胶质体在气体压力下从内部通过裂纹流出。

这一过程一直持续到煤粒内部完全转变成半焦为止。

粘结性煤加热到一定温度时,每个煤粒都有液相形成,许多煤粒的液体膜汇合在一起形成粘稠状的气、液、固三相共存的混合物,此三相混合物称为胶质体,其中固相是指未软化熔融的部分,液相也称为胶质体液相。

煤的此种状态即为胶质状态(或塑性状态)。

能否形成胶质体,胶质体的数量和性质对煤的粘结和成焦至关重要,是煤的塑性成焦机理的核心。

(2)胶质体液相的来源,可能有:①煤热解时,结构单元之间结合比较薄弱的桥键断裂,生成自由基,其中一部分分子量不太大,含氢较多,使自由基稳定化,形成液体产物;②在热解时,结构单元上的脂肪侧链脱落大部分挥发逸出,少部分参加缩聚反应形成液态产物;③煤中原有的低分子量化合物——沥青受热熔融变为液态;④残留的固体部分在液态产物中部分溶解和胶熔。

胶质体随热解反应进行数量不断增加,粘度不断下降,直至出现最大流动度。

当温度进一步提高时,胶质体的分解速度大于生成速度,因而不断转化为固体产物和煤气,直至胶质体全部固化转变为半焦。

(3) 胶质体的性质在热解过程中,胶质体的液相分解、缩聚和固化而生成半焦。

形成半焦的质量好坏取决于胶质体的性质。

目前还没有一个能全面反映胶质体性质的指标。

就胶质体的主要性质而言,有热稳定性、流动性、透气性和膨胀性。

①热稳定性。

可用煤的软化温度区间来表示,它是煤粘结性的重要指标。

煤开始固化温度(t固)与开始软化温度(t软)之间的范围为胶质体温度区间(△t),即△t= t固-t软。

它表示煤粒处于胶质状态所经历的时间,也反映了胶质体热稳定的好坏。

如果温度区间大,表示胶质体停留时间长,其热稳定性好。

煤粒间有充分的时间接触和相互作用,有利于煤粒间的粘结。

反之,如果温度区间小,表示胶质体停留时间短,很快分解,其热稳定性差,煤粒间的粘结性也差。

②流动性。

以煤的流动度或粘度来衡量。

煤在胶质状态下的流动性,对粘度影响较大。

如果胶质体的流动性差,表明胶质体液相数量少,不利于将煤粒之间或惰性组分之间的空隙填满。

所形成的焦炭就熔融差,界面结合不好,耐磨性差,因此煤的粘结性差。

反之则有利于煤的粘结。

③透气性。

用挥发物穿透胶质体析出时,所受到的阻力来表示。

透气性对煤的粘结影响很大。

若透气性差,则膨胀压力大,有利于变形煤粒之间的粘结。

若胶质体透气性好,气体可顺利通过胶质体,或胶质体液相量少,液相不能充满颗粒之间,气体容易析出,则膨胀压力小,不利于变形煤粒之间的粘结。

④膨胀性。

气体由胶质体中析出时产生的体积膨胀,可用煤的膨胀度来表征。

若体积膨胀不受限制,则产生自由膨胀,如测定挥发分时坩埚焦的膨胀就是这样。

若体积膨胀受到限制,就会产生一定的压力,成为膨胀压力。

如煤在炭化室内干馏时,就会对炉墙产生一定的压力。

一般膨胀性大的煤,粘结性好,反之则较差(4)粘结机理在热解过程中固态煤粒经胶质状态后固化为半焦是一个复杂的粘结过程,是与煤分子结构及组成密切相关的化学变化、物理变化及物理化学变化的综合作用过程。

前面指出,胶质体的形成是粘结过程的基础。

当煤受热作用,煤的大分子发生热分解和氢的重新分配,生成含氢较多的小分子量的气态产物(煤气和焦油蒸汽等)和一部分中等高分子量的液态产物(分子量在400~1500范围)。

所生成的液相产物能使分解后的固相产物(有机质)软化,形成胶质体。