彝族民间文学概论.

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:31

《彝族民间文学概论》课件尔比尔吉和克哲(一)《彝族民间文学概论》课件尔比尔吉和克哲,是一本介绍彝族民间文学的专著。

该书由彝族学者尔比尔吉和克哲共同编写,被广泛认为是目前研究彝族民间文学最权威的专著之一。

以下将就该书的内容、特点和意义三个方面展开论述。

一、内容该书从彝族民间文学的起源、发展以及彝族文化背景等方面入手,分析了彝族民间文学的形式和特点。

书中不仅介绍了少数民族的传统神话、传说、歌谣、舞蹈、戏剧等作品,而且还探讨了彝族民间文学作品的内涵和价值,尤其是探讨了一些传统习俗、信仰和宗教的相关内容。

二、特点该书有如下几个特点:1. 以彝族视角展开探讨。

该书的作者是彝族学者,从彝族的角度出发,深入分析自己民族的文化、语言和信仰背景。

2. 文学类型齐全。

该书不仅涉及传统的民间故事、神话、传说等,还将彝族传统舞蹈、戏剧、音乐与文学相结合,涵盖了彝族全部民间文学类型。

3. 语言通俗易懂。

该书语言生动、图文并茂,通过丰富的图片和图表,辅助读者直观地理解彝族民间文学作品的形式和内涵。

三、意义该书的出版对于研究彝族民间文学、了解彝族文化、保护彝族非物质文化遗产具有重要意义。

1. 促进跨民族文化交流。

该书不仅向本民族的人们介绍自己的文化,也向其他民族的人们介绍了彝族民间文学;同时,该书为其他民族的学者提供了了解、研究彝族文化的参考。

2. 有助于保护彝族文化遗产。

通过对彝族民间文学的深入研究和介绍,有助于加强人们对彝族民间文学的认识,从而促进彝族文化的保护和传承。

3. 有助于提高民族自豪感。

该书的出版,对于彝族人们自我认识、自我价值感的提高,都具有巨大的正面作用。

综上所述,《彝族民间文学概论》课件尔比尔吉和克哲,是介绍彝族民间文学的重要专著之一。

该书的出版对于彝族民间文学的研究、了解、保护和传承都具有良好的推动作用。

第七章民间文学的搜集、整理和编选、研究一、历史概况我国的民间文学搜集整理工作有悠久的历史,有优良的传统和极为丰富的遗产。

远古两、三千年前的周代即已有了自觉的民间文学搜集工作。

古代的历史学家、哲学家、阴阳家、地理学家为了自己的需要而记录下不少谣谚、神话传说、寓言笑话、童话故事等民间文学作品,在许多野史笔记、各地方志、诸子百家以及农医杂著之中保存了很多零散的民间文学原料,其中有不少真品。

以科学的方法搜集民间文学作品是从“五四”前后开始的。

1942年5月延安文艺座谈会以后,广大文艺工作者明确了向工农兵学习、为工农兵服务的方向,开始自觉地、大规模地学习和搜集民间文艺作品。

二、搜集整理民间文学作品的目的与任务1.为党政领导部门和各类社会研究人员、哲学、文艺学研究工作者,提供第一手的原始材料。

2.调查搜集民间文学作品,经过选择、整理,再推广到群众中去,使优秀的民间文学作品得到更广泛的传播,发挥更广大的教育作用。

3.优秀的民间文学作品的搜集和推广,可以活跃群众的文艺生活,促进民间文学的健康发展。

三、民间文学搜集整理的基本原则全面搜集、忠实记录、慎重整理。

第一、全面搜集。

就是要求搜集的作品在时代上包括当代、现代、近代乃至古代流传下来的作品,在地区上从南到北、各个民族都要在内容上,从革命的、进步的到落后的乃至某些反动的伪造品;在体裁上,从长诗、戏曲到谚语、俗语,不分长短,只要是群众中流传的都要进行搜集。

第二、忠实记录。

这是搜集工作的最起码、最基本的要求,是一切工作的基础。

1.韵文作品要一字不动地记录下来。

不能在记录时擅自改动、增删。

如果是唱的,最好记下曲谱。

2. 散文作品应尽可能按原来的语言风格进行记录,如不逐字记录而改述则非原貌,只剩下骨架子。

第三、慎重整理。

原始记录是庞杂的。

抄写誊清之后,要集中分类,并印成资料本,以作为研究或整理的基础原料。

但是资料本并不能作为向群众普遍推广的文学读物。

这就要进一步进行慎重整理,去粗取精,去伪存真,恢复劳动人民创作的本来面目,然后再大量印行。

第一章绪论彝族大都居住在祖国西南云贵高原西部及青藏高原东南边缘地带,地处北纬22-29度、东经98-108度之间,面积约50多万平方公里,国内人口约650多万(1999年止)国外约有100多万散住在越南、缅甸、老挝及东南亚。

彝族支系繁多,自称和他称相当复杂,自称如“诺苏、诺苏濮、聂苏、纳苏、罗罗濮”等35种,他称为彝族、黑彝、倮彝、红彝、青彝、白彝、阿细等44种。

这些称谓有的是彝语方言的差异所造成,有的是在长期历史发展过程中,由于战争等各种重要原因所至。

解放后统称为彝族。

彝族是一个具有悠久历史的民族,大约在商代,古代羌族部落的一支沿四川、云南间的横断山脉南下,至希幕时居“邛之卤”,活动在金沙江北及安宁河流域。

希幕遮的后裔传30代到笃幕(笃幕俄??阿普笃牟??仲牟由)才南渡金沙江至滇。

后因洪水泛滥笃幕避实至罗宜山“仙女(他氏之女)结婚生六子,史称“六祖分支”,形成六个支系即武、咋、糯、恒、布、默。

彝族先民在定居西南以后,不断和其他的民族融合,因此,使得今天彝族与古代羌人有密切的联系又有很大的差别,这是彝族是许多羌部落与别的部落经过长期融合,在西南地区形成和发展起来的共同体。

彝族是一个具有灿烂文化的民族,尤其是彝族文学遗产十分丰富。

云、贵、川、桂每个地区都有自己的民间诗人歌手,都有许多优美动人的诗歌、故事和歌谣。

丰富的民间文学歌颂了原始人类的创造能力。

曲折地反映了阶级社会人民的现实生活。

这些作品具有鲜明的民族风格。

它们在内容上一般都有曲折复杂的情节,在语言上善于应用比兴手法。

正如《华阳国志??南中志》载:“(昆明人和叟人)夷中有桀黔能言议屈服种人者,谓之‘耆老’,便为主。

议论好譬喻物,谓之:夷经。

”一部彝族文学史大部分是民间文学史,正因为如此,学习、研究民间文学显得更加重要,一部中国文学史,少了民族民间文学是一个令人遗憾的事。

我们有理由说,民间文学是彝族文学的源头,是彝族文学的母体,我们应该记住:古为今用,洋为中用。

中国少数民族语言文学(彝语言文学)专业指导性培养方案一、培养目标本专业培养针对西部民族地区对民、汉、英等三语(多语)人才的大量需求,以培养具备彝汉、彝英语言文化、文学艺术、社会历史、经济管理等全面、系统知识的彝、汉、英三语高素质本科人才为目的。

注重彝族历史文化、民间资源及西部各少数民族文化知识的系统教育,加强英语听、说、读、写、译和计算机基础等知识技能的培养。

通过系统学习,使学生成为西部民族地区文化教育、旅游管理、涉外经贸、新闻传播、翻译、文秘、文学创作等行业少数民族高素质复合型人才。

二、培养要求1、掌握彝、汉、英三语语言文学的基本理论;掌握与本专业方向有关的新闻、历史、哲学、艺术、心理学、教育学、行政管理学、法学、宗教学、逻辑学、民族学、社会学等相关学科的知识,以及中国科技史、西方科技史等科技发展理论知识。

2、具有较强的语言、文学理论自学、作品鉴赏能力;有较强的写作能力和迅速适应实际工作的能力,以及初步的科研创新能力,并掌握独立获取、接受和应用新知识的能力和方法。

三、基本学制四年四、学分要求本专业的学生在学期间必须修满培养方案规定的165学分方能毕业。

其中通识平台45学分,文理基础平台34学分,专业平台70学分,实践平台16学分,外语总学分不得低于16学分。

五、学位授予本专业授予文学学士学位。

六、修读要求1、通识平台课程( 45学分)学生应在通识平台必修课板块课程中修满33学分,并在通识平台选修课板块课程中修满12学分,其中必须在自然科学、信息科学、农医类模块课程中选修4学分,在人文科学模块课程中至少选修4学分外语课程(彝英双语方向学生不选修G组课程),在就业知识模块课程中选修1学分。

2、文理基础课程(34 学分)本专业学生应在文理基础平台人文基础课板块Ⅱ模块A组课程中修满16学分,在B组课程中修满10学分(中国少数民族文学、彝族文学概论、中国民艺学概论、民俗学概论、文献学必选);并在法政基础板块Ⅱ模块和经管基础板块Ⅲ模块及其他人文基础板块其他模块中选修8学分(彝英双语方向的学生应在文理基础平台人文基础课板块Ⅲ模块选修2学分)。

彝族民间叙事长诗

摘要:

1.彝族民间叙事长诗的概述

2.彝族民间叙事长诗的特点

3.彝族民间叙事长诗的主题与内容

4.彝族民间叙事长诗的意义与价值

5.彝族民间叙事长诗的传承与发展

正文:

彝族民间叙事长诗是我国彝族人民世代传承的一种口头文学形式,具有悠久的历史和丰富的内容。

彝族民间叙事长诗在彝族文化中占有重要地位,是彝族民间文学的瑰宝。

彝族民间叙事长诗具有以下特点:首先,彝族民间叙事长诗内容丰富,涉及历史、神话、传说、生活等多个方面,反映了彝族人民的生活实践和智慧。

其次,彝族民间叙事长诗形式多样,有说唱、对唱、合唱等多种表现形式,独具特色。

再次,彝族民间叙事长诗语言优美、形象生动,具有较高的艺术价值。

彝族民间叙事长诗的主题与内容十分广泛,既有对彝族历史事件的描绘,也有对彝族神话传说的演绎;既有对彝族人民生活的真实写照,也有对彝族道德观念、宗教信仰等方面的体现。

这些长诗不仅具有文学价值,还具有民族学、历史学、宗教学等多方面的研究价值。

彝族民间叙事长诗对于彝族人民具有重要的意义和价值。

首先,这些长诗

是彝族人民传承历史、传播知识、教育后代的重要载体。

其次,这些长诗展现了彝族人民的民族精神和文化特质,对于增强民族凝聚力和自豪感具有重要作用。

最后,彝族民间叙事长诗具有很高的艺术价值,为我国文学艺术宝库增添了独特的瑰宝。

为了传承和发展彝族民间叙事长诗,我国政府和有关部门采取了一系列措施。

首先,开展全面调查,搜集、整理彝族民间叙事长诗,为研究、传承提供丰富的资料。

其次,加强彝族民间叙事长诗的普及与传播,让更多的人了解、欣赏这一独特的民族文化。

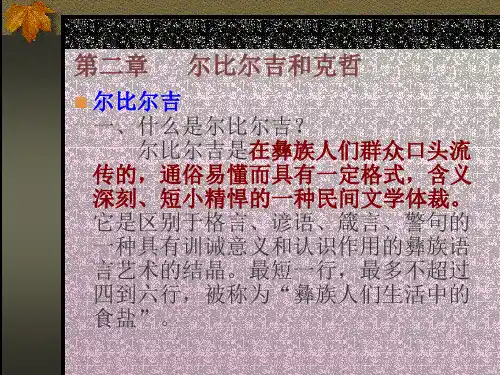

A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from to remove the watermark第二章尔比尔吉第一节尔比尔吉的概念一、概念尔比尔吉是在彝族人们群众口头流传的,通俗易懂而具有一定格式和含义深刻、短小精悍的一种民间文学体裁。

彝语“尔”即“智慧”之意,“比”即“具有”、“拥有”、“掌握”之意。

“尔吉”是指对“尔比”的筛选、探索和解释。

一词的本体意义是龙的声音、龙的语言。

对于表现事物对象的精炼的,或有教育意义的言语,称之为“尔比尔吉”。

二、尔比尔吉的特点和作用(一)特点从内容上看,题材广泛,内容丰富;言简意赅、形象生动。

从表现形式上看,最长不超过四行,最短一句。

用生动的形象来说明道理,既有着诗一样的抒情,又有写意画般的含蓄。

(二)作用“尔比”被彝族人们视为生活的准则,是非的标准,行为的规范,在一定程度上起着调节社会作用。

第二节尔比尔吉的来源和分类一、尔比尔吉的来源尔比尔吉来源于生产劳动和社会生活中,来源于民间。

它和彝族人们的历史背景、经济生活、地理环境、生活习惯、文化传统、心理素质等有密切关系。

(一)产生于生产凉山彝族尔吉有相当一部分劳动中产生的族人们在长期同界作斗争中总结括出来的,这种有着道德教育教育等深刻意义于生产劳动彝族尔比尔一部分是在生的,是彝长期同自然中总结和概这种尔比教育、科学刻意义。

(二)产生于社会生活彝族尔比尔吉中最基本的成份,是彝族先民在世世代代阶级斗争中,紧密结合现实生活的状况创造、流传,而发展起来的。

(三)来源于典故此类尔比最早是流传在民间的故事和传说,由于在民众中影响极大,后来人们把它概括为简练的尔比。

(四)来源于约定俗成的习惯法它是调解民间社会矛盾的典型实例的集中体现,后来演化为尔比。

如:“偷公羊赔十一,偷母羊赔十二。

”“偷猫赔黄金九两。

”“纠纷重挑拨,偷盗重里应。

”二、尔比尔吉的分类 A.反方面:“麦地反复麦,燕麦胡”。

B.反映气候“蚯蚓地上爬,上浮”。

论彝族古籍文献的主要类型及其整理成就彝族作为我国五大民族之一,拥有着悠久的历史和灿烂的文化。

与汉族不同,彝族很早就开始使用文字,而在彝族文字中,又以官方文献居多。

这些文献记载了古代彝族社会的政治、经济、文化生活等各个方面,对于了解彝族历史和文化具有非常重要的意义。

本文主要介绍彝族古籍文献的主要类型及其整理成就。

一、彝族古籍文献的主要类型1. 御制文献御制文献是由彝族贵族、官员或君主亲自发动编撰的文章。

这些文献大都以政治、经济和文化为主题,包含诗歌、歌谣、乐曲等形式。

其中最著名的是《彝经》,它是彝族的重要经典之一,也是彝族传统宗教和哲学的重要体现。

2. 族谱文献彝族的家族非常重视家族血统的传承,因此族谱文献成为了彝族文献的重要组成部分。

族谱文献主要记载各大家族的起源、历史和家族宗教等信息,是研究彝族家族制度和社会变迁的重要来源。

3. 口头文献口头文献是指流传于彝族口头传承中的传统文学作品,如彝族传说、神话、民歌等。

这些文献具有非常高的艺术价值,也是彝族民间文化最为重要的表现形式之一。

二、彝族古籍文献的整理成就彝族古籍文献具有丰富多彩的特点,其整理工作也是相当艰巨的。

下面简要介绍一些整理彝族古籍文献的成果。

1. 彝族古籍整理研究会彝族古籍整理研究会成立于1980年,是专门致力于整理和研究彝族古籍文献的学术机构。

该研究会成员来自彝族地区的各个研究机构和相关领域的专家,他们通过对彝族的历史、语言和文化等方面的研究,逐步解读了彝族古籍文献的含义和价值,为彝族研究提供了重要的基础和支持。

2. 《彝族史话》《彝族史话》是彝族重要文献之一,也是彝族历史文化的代表作之一。

该书主要记载了彝族民间故事、传说和历史事件等,共计9卷,每卷约200页。

该书的整理和编纂是由彝族籍的著名学者杨柏明完成的,反映了彝族历史文化的重要内容,为后人研究彝族文化和历史提供了丰富的信息。

3. 彝族古籍图编彝族古籍图编是由云南省社会科学院出版的一本彝族古籍文献图集,其中收录了彝族的各种古籍文献、字画、诗歌、民歌等,包含了丰富的图像信息。

民间文学第一绪论一、定义1、民间文学的定义——民间文学是人民主要是劳动人民集体口头创作。

其创作成果(作品)反映劳动人民的思想感情和艺术情操。

2、民间文学主要样式——神话、传说、故事、歌谣、诗史、抒情叙事长诗、民间小戏(戏曲)、谜语、歇后语。

3、民间文学定义的核心——劳动人民口头创作。

4、民间文学的国际统称——Folk-lore(【英】威廉.汤姆斯语)二、进一步理解民间文学的含义民间文学作者—劳动人民为主的某个若干个群体。

民间文学创作方式—口头创作(后加文字记录)。

民间文学流传方式—口耳相传。

民间文学内容上最大特点—反映劳动人民思想感情和艺术情操(直接人民性)。

三、为什么开设和学习《民间文学》课程?1、从历史上的地位看,民间文学是历史事象的记录2、从文学创作起源看,民间文学起了源头和标杆作用3、从作家成长状况看,民间文学是古今中外作家的摇篮和乳娘4、从高等师范院校培养目标看,民间文学是学员实践需要的重要内容之一四、民间文学的特征(内容、创作流传、艺术和生态方面)艺术方面(了解):真情。

朴素。

富有音乐美,现实主义与浪漫主义结合(一)内容直接地表现人民自己的思想感情,直接地描写自己的生活(特别是劳动与社会斗争),并且用人民大众最喜闻乐见的形式表现出来。

具体表现在:(1) 民间文学是人民生话、历史的全面而生动的形象反映。

(2) 文学是交流感情的工具,感情只能在生活实践中才能获得,只有亲身参加劳动、参加人民起义斗争,才能真切而生动地描写它们。

(3) 民间文学是民族文化的根基,从远古的神话、传说到史诗、歌谣,都体现了民族精神、人民的道德观念和理想愿望。

所以,我们说民间文学是民族的灵魂。

(4) 民间文学是人民大众自己的文学创作,在本质上属于先进文化与民主思想的范畴。

(5) 民间文学鲜明地表现了人民群众的世界观、心灵美和人情美。

(二)民间文学创作和流传方面特征(基本特征)—口头性、集体性、变异性、流传性(传承性)、传统性、1. 口头性民间文学与作家创作最大的区别,就是它的口头性,由此又形成了民间文学的集体性、变异性、流传性、传承性等特性。

论彝族民间文学的社会功能作者:殷子宝来源:《群文天地》2010年第19期彝族民间文学,从产生的那天起,就与彝族人民的生产、生活、政治、经济、文化、教育等融为一体,渗透到了彝族社会生活的方方面面。

它土生土长,源于人民群众的生产和生活,又以它特有的口头流传形式,经过世代彝族人民群众的加工,使其凝练与升华,从而脍炙人口。

许多民间文学,可说是家喻户晓,充满了彝族人民的审美情趣和鲜明的爱憎,同时也表现了广大人民群众的诙谐和智慧。

彝族民间文学大致可以分为人物传说文学、风物传说文学、史事传说文学三类。

它作为彝族民间文学的组成部分,具有可读性、通俗性和趣味性。

它对自然、对社会、对人生做了通俗的解释。

它犹如历史教科书,告诫人们勿忘过去,又似哲学大师对社会、人生进行着深刻的剖析,更似道德天平帮助人们识别真善美、假恶丑。

所以,它具有多重社会功能。

一、教育功能彝族民间文学具有深厚的生活基础和群众基础,是彝族劳动人民进行自我教育最方便、最普及的口头教科书。

恩格斯在《德国民间故事书》一文中对民间文学的教育作用做了十分精确的评价,他说:“民间故事书还有这样的使命,同圣经一样培养他的道德感。

使他认清自己的力量、自己的权利、自己的自由、激起他的勇气、唤起他对祖国的爱。

”恩格斯的这段话说明,民间文学在教育上具有巨大的力量。

彝族民间传说也不例外。

(一)教人热爱劳动、追求美好理想热爱劳动、追求美好理想,历来是中华民族的传统美德。

在彝族民间文学中,这类内容是非常丰富的,且—直以来总被彝族人民用以教育下一代。

例如《护心帕的来历》中说:从前开天辟地的女神拉则史希,智慧超人,她提出的问题,一般人都回答不上。

如果有人把她难住了,她就送那人一件宝贵的礼物。

有一天,她被一个聪明的媳妇难住了,于是就赠给她一个椭圆形的护心帕,护心帕上还有个银牌牌,意思是保护她聪明、高尚的心灵。

彝族妇女的护心帕和银牌牌就这样传下来了。

这个传说表现了彝族人民热爱劳动的高尚品德。

彝族民间文学姓名:阿牛鑫学号:200930601054班级:09级彝汉双语班2011年12月16日星期五浅谈《妈妈的女儿》的主角内容提要:伴随彝族妈妈的女儿成长是快乐,更是悲苦。

我们放眼望去妈妈的女儿所处的社会环境,那何止是旧社会的黑暗。

妈妈的女儿最终只能面对彝族包办婚姻的现实,没把自己撕痛般的呻吟大胆呐喊给家人及家族人,顾全大局使她没有悔婚。

她眼睁睁牺牲了许多属于她的权利,他的形象使我们深受启发。

关键词:社会环境包办婚姻形象一、社会环境对妈妈女儿的影响凉山从奴隶社会直接过渡到社会主义社会,妈妈的女儿在社会里快乐的成长着,同时更是凄苦。

在那黑暗的旧社会里妈妈的女儿是以顽强的生命力对抗周围的一切,虽然长大成人后远嫁他乡,无比寂寞。

我们可以看到他的成长经历,当时社会环境影响着她。

其一、她的童年是无比快乐,天真烂漫的。

从大自然中获得享受,获得纯洁。

大山、大河陪伴着她,正如作品开篇所说。

妈妈的女儿哟,人说高山乐趣多,高山未必真快乐,在那绵绵山脉上,只有羊儿最快活。

人说草原乐趣多,草原未必真快乐,在那朗朗草原上,只有云雀最快活。

其二、家里人给了她学会生活、独立自主、勤劳勇敢的一系列品格,在她童年的不同年龄阶段,妈妈的女儿有着不同的喜怒哀乐。

远离外界,陪伴在父母左右,帮家里干活。

吃着彝族女孩小时候应该享受的美餐。

如文中所说那样:妈妈的女儿哟!女儿出生的第一夜,宰了一只黄母鸡,推了一升苦荞面,来了七十七个邻居妇女,、、、、、、妈妈的女儿哟!长到一岁时,妈妈抱在怀里坐,白色乳汁家饭喂,、、、、、、长到五岁时,在爸爸周围玩,爸爸常来打,妈妈常来诓,、、、、、、长到十一、二岁时,锄头扛在肩头上,有种就去种、、、、、、其三、我们四川凉山彝族地区处于相对封闭的,与世隔绝,外界的信息无法进入彝族人们的心理的社会系统里,包括女性不可能逃避和反抗伦理道德等各方面都是套用祖祖辈辈流传下来法宝。

家支观念深入人心,妇女就是家支的代表。