2019年高考历史复习:中外历史人物评说答题规律总结与指导

- 格式:docx

- 大小:171.61 KB

- 文档页数:12

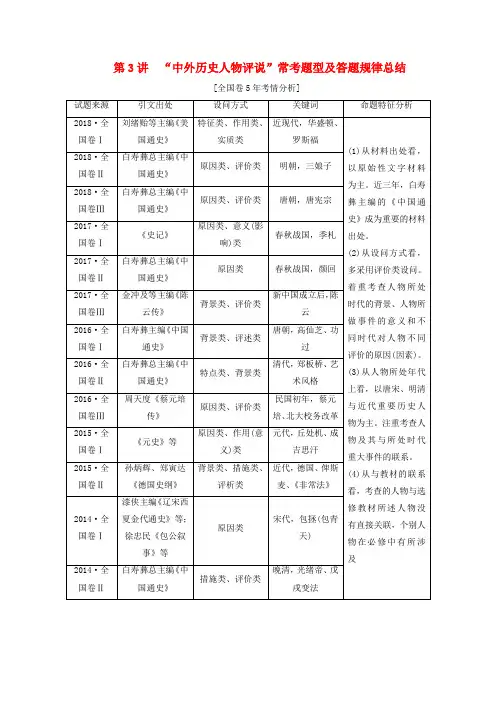

第3讲“中外历史人物评说”常考题型及答题规律总结[全国卷5年考情分析][例1] (2018·全国卷Ⅲ)材料唐朝“安史之乱”后,一些藩镇跋扈割据,朝廷力弱不能制。

唐宪宗李纯(805~820年在位)整顿赋税,裁减冗员,放免宫女,使财政状况开始好转。

他任用主张“削藩”的李吉甫等人为宰相,先后讨伐不服从朝廷的剑南西川(今四川中南部)与浙西镇(今苏南、浙西地区),取得胜利,割据多年的魏博镇(今冀南、豫北)主动归顺。

814年,朝廷发兵讨伐反叛的淮西镇(今河南南部),仍沿旧例以宦官监军,将帅不肯出力,战而无功。

宪宗听取建议,取消宦官监军制度,将帅自行处理军务。

817年平定淮西,俘杀淮西节度使吴元济。

迫于此战之威,原割据的藩镇主动投附,一些藩镇被分割裁减。

藩镇跋扈局面告一段落,唐朝一时兴盛。

因宪宗年号“元和”,史称“元和中兴”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》(1)根据材料,概括唐宪宗平定“跋扈”藩镇的原因。

(9分)(2)根据材料并结合所学知识,说明唐宪宗作为中兴之君,与唐太宗历史功绩的共同之处。

(6分)[解析] 第(1)问,根据“整顿赋税,裁减冗员,放免宫女,使财政状况开始好转”得出开源节流,增加朝廷财政收入;根据“任用主张‘削藩’的李吉甫等人为宰相”得出态度坚决、重用主张加强中央集权的官员;根据“宪宗听取建议,取消宦官监军制度,将帅自行处理军务”得出灵活调整征讨策略;根据“先后讨伐不服从朝廷的……原割据的藩镇主动投附,一些藩镇被分割裁减”得出剿、抚并用。

第(2)问,从政治(国家统一、中央集权、政治稳定)、经济角度回答。

[答案] (1)开源节流,增加朝廷财政收入;态度坚决、重用主张加强中央集权的官员;灵活调整征讨策略;剿、抚并用。

(2)维护国家统一;加强中央集权;努力实现政治稳定、经济发展。

[例2] (2017·全国卷Ⅱ)材料颜回,孔子最看重的弟子之一,他居于陋巷,“一箪食,一瓢饮”,依然淡泊达观。

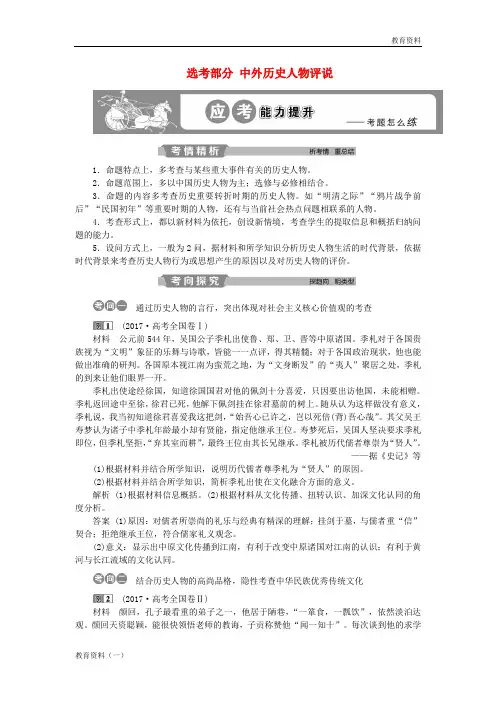

选考部分中外历史人物评说1.命题特点上,多考查与某些重大事件有关的历史人物。

2.命题范围上,多以中国历史人物为主;选修与必修相结合。

3.命题的内容多考查历史重要转折时期的历史人物。

如“明清之际”“鸦片战争前后”“民国初年”等重要时期的人物,还有与当前社会热点问题相联系的人物。

4.考查形式上,都以新材料为依托,创设新情境,考查学生的提取信息和概括归纳问题的能力。

5.设问方式上,一般为2问,据材料和所学知识分析历史人物生活的时代背景,依据时代背景来考查历史人物行为或思想产生的原因以及对历史人物的评价。

通过历史人物的言行,突出体现对社会主义核心价值观的考查(2017·高考全国卷Ⅰ)材料公元前544年,吴国公子季札出使鲁、郑、卫、晋等中原诸国。

季札对于各国贵族视为“文明”象征的乐舞与诗歌,皆能一一点评,得其精髓;对于各国政治现状,他也能做出准确的研判。

各国原本视江南为蛮荒之地,为“文身断发”的“夷人”聚居之处,季札的到来让他们眼界一开。

季札出使途经徐国,知道徐国国君对他的佩剑十分喜爱,只因要出访他国,未能相赠。

季札返回途中至徐,徐君已死,他解下佩剑挂在徐君墓前的树上。

随从认为这样做没有意义,季札说,我当初知道徐君喜爱我这把剑,“始吾心已许之,岂以死倍(背)吾心哉”。

其父吴王寿梦认为诸子中季札年龄最小却有贤能,指定他继承王位。

寿梦死后,吴国人坚决要求季札即位,但季札坚拒,“弃其室而耕”,最终王位由其长兄继承。

季札被历代儒者尊崇为“贤人”。

——据《史记》等(1)根据材料并结合所学知识,说明历代儒者尊季札为“贤人”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析季札出使在文化融合方面的意义。

解析 (1)根据材料信息概括。

(2)根据材料从文化传播、扭转认识、加深文化认同的角度分析。

答案 (1)原因:对儒者所崇尚的礼乐与经典有精深的理解;挂剑于墓,与儒者重“信”契合;拒绝继承王位,符合儒家礼义观念。

(2)意义:显示出中原文化传播到江南,有利于改变中原诸国对江南的认识;有利于黄河与长江流域的文化认同。

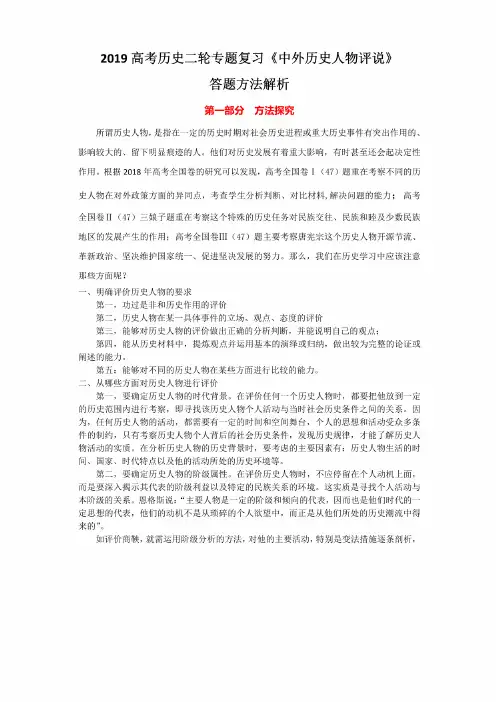

2019高考历史二轮专题复习《中外历史人物评说》答题方法解析第一部分方法探究所谓历史人物,是指在一定的历史时期对社会历史进程或重大历史事件有突出作用的、影响较大的、留下明显痕迹的人。

他们对历史发展有着重大影响,有时甚至还会起决定性作用。

根据2018年高考全国卷的研究可以发现,高考全国卷I(47)题重在考察不同的历史人物在对外政策方面的异同点,考查学生分析判断、对比材料,解决问题的能力;高考全国卷II(47)三娘子题重在考察这个特殊的历史任务对民族交往、民族和睦及少数民族地区的发展产生的作用;高考全国卷III(47)题主要考察唐宪宗这个历史人物开源节流、革新政治、坚决维护国家统一、促进坚决发展的努力。

那么,我们在历史学习中应该注意那些方面呢?一、明确评价历史人物的要求第一,功过是非和历史作用的评价第二,历史人物在某一具体事件的立场、观点、态度的评价第三,能够对历史人物的评价做出正确的分析判断,并能说明自己的观点;第四,能从历史材料中,提炼观点并运用基本的演绎或归纳,做出较为完整的论证或阐述的能力。

第五:能够对不同的历史人物在某些方面进行比较的能力。

二、从哪些方面对历史人物进行评价第一,要确定历史人物的时代背景。

在评价任何一个历史人物时,都要把他放到一定的历史范围内进行考察,即寻找该历史人物个人活动与当时社会历史条件之间的关系。

因为,任何历史人物的活动,都需要有一定的时间和空间舞台,个人的思想和活动受众多条件的制约,只有考察历史人物个人背后的社会历史条件,发现历史规律,才能了解历史人物活动的实质。

在分析历史人物的历史背景时,要考虑的主要因素有:历史人物生活的时间、国家、时代特点以及他的活动所处的历史环境等。

第二,要确定历史人物的阶级属性。

在评价历史人物时,不应停留在个人动机上面,而是要深入揭示其代表的阶级利益以及特定的民族关系的环境。

这实质是寻找个人活动与本阶级的关系。

恩格斯说:“主要人物是一定的阶级和倾向的代表,因而也是他们时代的一定思想的代表,他们的动机不是从琐碎的个人欲望中,而正是从他们所处的历史潮流中得来的"。

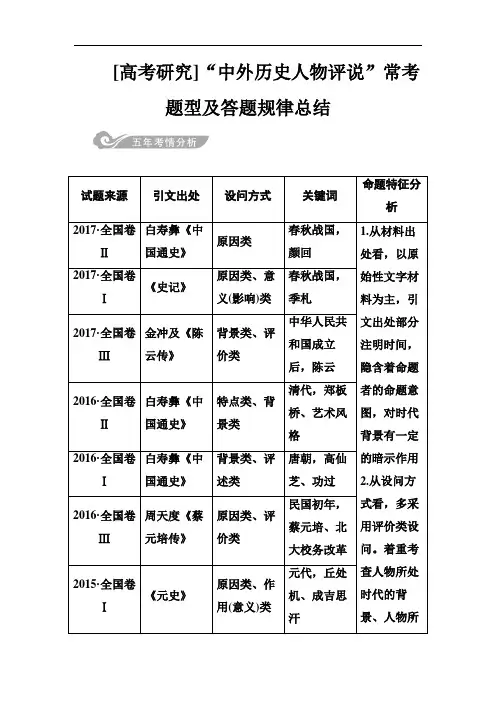

[高考研究]“中外历史人物评说”常考题型及答题规律总结题型一从人物的成就角度考查对古代杰出人物的评价[例1](2017·全国卷Ⅱ)阅读材料,完成下列要求。

材料颜回,孔子最看重的弟子之一,他居于陋巷,“一箪食,一瓢饮”,依然淡泊达观。

颜回天资聪颖,能很快领悟老师的教诲,子贡称赞他,“闻一知十”。

每次谈到他的求学精神,孔子总是不吝赞赏。

颜回尊敬老师,曾说:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼。

”他践行孔子的学说,认为如果自己的才能智慧能够为世所用,就行其道;不为世所用,则独善其身。

颜回英年早逝。

孔子非常悲痛:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。

不幸短命死矣!”汉代以后,历代统治者给予颜回很高的评价。

《魏书》云:“建国纬民,立教为本;尊师崇道,兹典自昔……释奠孔颜,乃其时也。

”颜回自唐代起配享孔庙,与孔子并称“孔颜”,元代被封为“复圣”,对后世影响深远。

——白寿彝《中国通史》(1)根据材料并结合所学知识,概括颜回成为孔子最看重的弟子之一的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析颜回在后世受到尊崇的原因。

解析:第(1)问,根据材料“他居于陋巷‘一箪食,一瓢饮’,依然淡泊达观”“闻一知十”“行其道”“独善其身”等信息归纳。

第(2)问,根据材料中的“尊师崇道”以及颜回观点中的积极因素来回答。

答案:(1)道德品行高尚;天资聪颖,领悟力强;深谙孔子学说,尊师重道;用儒学思想塑造自己的精神;践行儒家学说不遗余力。

(2)孔子对颜回的高度肯定;儒学成为统治思想;统治者的推崇;弘扬儒家道德的现实需要。

题型二从时代背景角度考查对古代杰出人物的评价[例2](2017·全国卷Ⅰ)阅读材料,完成下列要求。

材料公元前544年,吴国公子季札出使鲁、郑、卫、晋等中原诸国。

季札对于各国贵族视为“文明”象征的乐舞与歌诗,皆能一一点评,得其精髓;对于各国政治现状,他也能做出准确的研判。

各国原本视江南为蛮荒之地,为“文身断发”的“夷人”聚居之处,季札的到来让他们眼界一开。

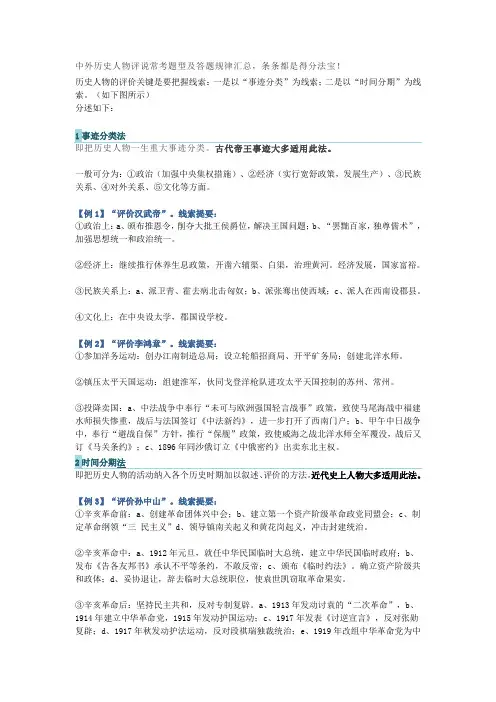

中外历史人物评说常考题型及答题规律汇总,条条都是得分法宝!历史人物的评价关键是要把握线索:一是以“事迹分类”为线索;二是以“时间分期”为线索。

(如下图所示)分述如下:1事迹分类法即把历史人物一生重大事迹分类。

古代帝王事迹大多适用此法。

一般可分为:①政治(加强中央集权措施)、②经济(实行宽舒政策,发展生产)、③民族关系、④对外关系、⑤文化等方面。

【例1】“评价汉武帝”。

线索提要:①政治上:a、颁布推恩令,削夺大批王侯爵位,解决王国问题;b、“罢黜百家,独尊儒术”,加强思想统一和政治统一。

②经济上:继续推行休养生息政策,开凿六辅渠、白渠,治理黄河。

经济发展,国家富裕。

③民族关系上:a、派卫青、霍去病北击匈奴;b、派张骞出使西域;c、派人在西南设郡县。

④文化上:在中央设太学,郡国设学校。

【例2】“评价李鸿章”。

线索提要:①参加洋务运动:创办江南制造总局;设立轮船招商局、开平矿务局;创建北洋水师。

②镇压太平天国运动:组建淮军,伙同戈登洋枪队进攻太平天国控制的苏州、常州。

③投降卖国:a、中法战争中奉行“未可与欧洲强国轻言战事”政策,致使马尾海战中福建水师损失惨重,战后与法国签订《中法新约》,进一步打开了西南门户;b、甲午中日战争中,奉行“避战自保”方针,推行“保舰”政策,致使威海之战北洋水师全军覆没,战后又订《马关条约》;c、1896年同沙俄订立《中俄密约》出卖东北主权。

即把历史人物的活动纳入各个历史时期加以叙述、评价的方法。

近代史上人物大多适用此法。

【例3】“评价孙中山”。

线索提要:①辛亥革命前:a、创建革命团体兴中会;b、建立第一个资产阶级革命政党同盟会;c、制定革命纲领“三民主义”d、领导镇南关起义和黄花岗起义,冲击封建统治。

②辛亥革命中:a、1912年元旦,就任中华民国临时大总统,建立中华民国临时政府;b、发布《告各友邦书》承认不平等条约,不敢反帝;c、颁布《临时约法》。

确立资产阶级共和政体;d、妥协退让,辞去临时大总统职位,使袁世凯窃取革命果实。

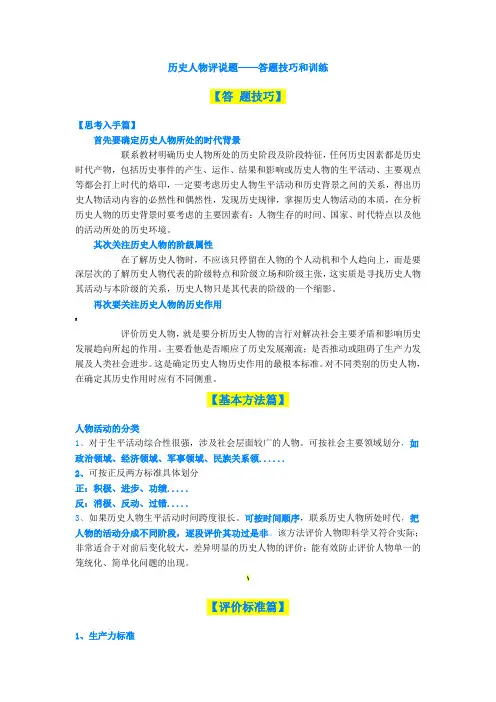

历史人物评说题——答题技巧和训练【答题技巧】【思考入手篇】首先要确定历史人物所处的时代背景联系教材明确历史人物所处的历史阶段及阶段特征,任何历史因素都是历史时代产物,包括历史事件的产生、运作、结果和影响或历史人物的生平活动、主要观点等都会打上时代的烙印,一定要考虑历史人物生平活动和历史背景之间的关系,得出历史人物活动内容的必然性和偶然性,发现历史规律,掌握历史人物活动的本质,在分析历史人物的历史背景时要考虑的主要因素有:人物生存的时间、国家、时代特点以及他的活动所处的历史环境。

其次关注历史人物的阶级属性在了解历史人物时,不应该只停留在人物的个人动机和个人趋向上,而是要深层次的了解历史人物代表的阶级特点和阶级立场和阶级主张,这实质是寻找历史人物其活动与本阶级的关系,历史人物只是其代表的阶级的一个缩影。

再次要关注历史人物的历史作用@评价历史人物,就是要分析历史人物的言行对解决社会主要矛盾和影响历史发展趋向所起的作用。

主要看他是否顺应了历史发展潮流;是否推动或阻碍了生产力发展及人类社会进步。

这是确定历史人物历史作用的最根本标准。

对不同类别的历史人物,在确定其历史作用时应有不同侧重。

【基本方法篇】人物活动的分类1、对于生平活动综合性很强,涉及社会层面较广的人物。

可按社会主要领域划分,如政治领域、经济领域、军事领域、民族关系领......2、可按正反两方标准具体划分正:积极、进步、功绩.....反:消极、反动、过错.....3、如果历史人物生平活动时间跨度很长。

可按时间顺序,联系历史人物所处时代,把人物的活动分成不同阶段,逐段评价其功过是非。

该方法评价人物即科学又符合实际;非常适合于对前后变化较大,差异明显的历史人物的评价;能有效防止评价人物单一的笼统化、简单化问题的出现。

\【评价标准篇】1、生产力标准2、坚持唯物主义观点:区分人民群众和历史人物对历史发展的不同作用,不要夸大英雄人物的历史作用3、阶级的观点:注意人物阶级属性4、时代的观点:把历史人物放到特定的历史条件下进行评价,符合时代发展要求的则肯定,反之则否定,注意不要用当今的标准评价古人5、不要以偏概全:不能管中窥豹或一叶障目6、客观公正,实事求是:不要带有道德情感色彩7、注意用两点论(积极、消极一分为二)和重点论(侧重点)的方法(必须用,不用易丢分)—【实战训练】1、关于人物卢作孚1阅读下列材料回答问题材料一:卢作乎(1893-1952年),著名的爱国实业家,教育家,社会活动家。

2019年高考历史重考点归纳:4中外历史人物评说2、本模块重点考查的是资产阶级革命家,如:华盛顿、拿破仑;重点考查中外科学家,如李时珍、牛顿、爱因斯坦等。

3、高考试题中也考查一些教材中没有出现的历史人物,要求考生运用对历史人物的评价方法评价新的历史人物,较高层次地考查学生的学科能力。

【专题讲解】【古代中国的政治家】统一中国的第一个皇帝秦始皇【一】秦始皇能够统一六国的原因①根本原因:统一是历史必然趋势;②国力因素:商鞅变法奠定经济和军事基础;③民心因素:人民渴望统一;④个人因素:嬴政具有雄才大略。

【二】秦始皇巩固统一采取的具体措施①政治上:建立皇帝制,推行郡县制和三公九卿制,建立专制主义中央集权制度;②经济上:统一货币、度量衡,促进经济发展;③军事上:修筑长城,北击匈奴,南征百越,增设闽中、南海、桂林、象郡,奠定了中国统一多民族国家的基本疆域;④文化上:统一文字〔小篆〕,有利于国家的统一和国内经济文化的交流;⑤交通上:建立起以咸阳为中心的水陆交通网,有利于各地经济的发展和交流。

【三】秦始皇的暴政的表现和暴政的影响⑴表现:①焚书坑儒,钳制了思想,摧残了文化;②大兴土木,劳民伤财。

③徭役繁重。

④刑法严酷。

⑵影响:激化阶级矛盾,加速秦的灭亡。

【四】评价秦始皇①秦始皇统一中国,结束诸侯割据的政治局面,建立大一统的中央集权王朝,开创了中华民族历史发展的新纪元;另一方面他的暴政又导致秦朝很快灭亡;②秦始皇是封建社会初期地主阶级杰出政治家,但是他又是统治残暴的封建皇帝。

大唐盛世的奠基人唐太宗【一】“贞观之治”出现的原因和表现⑴原因:①客观上:吸取隋朝灭亡的教训,总结历代兴衰的经验。

②主观上:唐太宗心存百姓,选贤与能,励精图治,善于用人与纳谏,社会稳定,经济恢复和发展。

⑵主要表现:①政治上:虚心纳谏,选贤与能,加强中央集权,使唐朝政治清明,社会安定;②经济上:强调存百姓思想,实行休养生息政策,使社会经济迅速恢复和发展;③法律上:慎用刑法,使社会风气得到了很大改观;④思想上:文德治国,崇儒尊孔,有利于提高官员素质,扩大统治基础;⑤民族关系上:采取民族平等政策,加强与边疆少数民族的往来或控制,促进民族关系发展;⑥对外关系上:采取积极友好态度和开放政策,促进中外经济文化交流。

选修4 中外历史人物评说规律性总结【思维导图】【规律总结】一、正确评价古代历史人物(政治家)1.方法评价古代政治家功过的一般方法为结合政治家的活动一分为二地评价。

一般从以下角度进行归纳评价:(1)是否完成国家统一,推动历史发展。

(2)是否调整政治措施,保持社会安定;是否调整经济措施,重视改善生产条件,促进经济发展。

(3)是否采取措施,促进文化繁荣。

(4)是否采取措施,巩固国家统一,促进各民族的融合与团结。

(5)是否反抗外来侵略,捍卫国家主权和民族利益。

2.原则(1)清除英雄史观,树立人民群众才是历史创造者的观点。

任何夸大个人的决定作用,否定人民群众是历史创造者的观点都是错误的。

(2)确定评价标准:以对社会历史发展所起的作用去评价历史人物的历史地位(是否有利于生产力的发展、社会的进步和国家的统一)。

(3)特定的历史背景:具体分析历史人物所处的历史条件,实事求是地评价历史人物。

不是英雄造时势,而是时势造英雄。

(4)防止以偏概全:具体分析历史人物的功过。

注意分析其阶级性和时代性。

二、评价历史人物的原则和方法1.全面性原则:坚持两点论和一分为二的观点,应从积极性和消极性、进步性和反动性、主观动机和客观效果等方面全面评价。

2.阶段论和方面论结合的原则:从纵的关系上,历史人物有时间阶段上的划分,从不同阶段上作出不同评价;在横的关系上,历史人物又具有多重性,如有的人物是英雄与暴君集于一身,评价时应采用方面论的方法。

3.发展性和长远性原则:从整个人类历史发展角度去评价,从是否顺应历史进步潮流、是否体现历史发展的必然趋势等角度去评价。

4.主流性原则:要分清历史人物的主流与支流,政治活动与个人生活方面的差别,不能以偏概全,不能以个人道德标准代替历史进步的标准。

5.适度性原则:评价历史人物不能标新立异,不能违背主流学术观点,不能违背一般人的善恶标准。

6.阶级性原则:运用马克思主义关于阶级的观点与阶级分析的方法,但反对贴阶级标签,反对苛求古人。

中外历史人物评说答题套路总结!评价历史人物时,需要考虑他们在历史上的作用。

历史人物的作用可以是积极的,也可以是消极的。

在评价历史人物的作用时,需要考虑他们的影响范围、时效性以及对后代的影响等因素。

例如,评价XXX时,需要考虑他的对中国革命的贡献以及他的错误决策对中国的影响。

评价历史人物的作用需要具备客观性和全面性。

第四,要考虑历史人物的个人品质。

历史人物的个人品质可以影响他们的决策和行为。

但是,在评价历史人物时,不能仅仅从个人品质出发,需要考虑历史背景、阶级属性和作用等因素。

例如,评价XXX时,不能只看他的仁德之名,还需要考虑他在政治上的表现和对历史的影响。

因此,在评价历史人物时,需要全面考虑个人品质在历史中的作用。

第五,要考虑历史人物的局限性。

历史人物的局限性可以是个人能力的限制,也可以是历史条件的限制。

在评价历史人物时,需要考虑他们的局限性,不能过分夸大或贬低历史人物的作用。

例如,评价XXX时,需要考虑他在政治、军事方面的才能,但也需要看到他的局限性和对历史的负面影响。

三、结语评价历史人物需要全面、客观地考虑历史背景、阶级属性、作用、个人品质和局限性等因素。

只有这样,才能对历史人物做出恰当的评价,并从中汲取历史教训,为今后的发展提供借鉴。

首先,正确理解历史人物与时代的关系是评价历史人物的前提。

每个伟大的历史人物都是时代的产物,与特定的时间、地点、条件相联系。

他们之所以伟大,是因为他们能够准确地分析当时社会的矛盾,顺应社会发展的趋势,引领或紧抓时代的主题。

其次,评价历史人物需要分析他们的言行对解决社会主要矛盾和影响历史发展趋向所起的作用。

这需要考虑他们是否顺应了历史发展潮流,是否推动或阻碍了生产力发展及人类社会进步。

这是确定历史人物历史作用的最根本标准。

对不同类型的历史人物,应有不同的侧重点。

对于中国古代政治人物,我们主要应该从四个方面来把握:对社会生产和科学文化发展的影响;对民族融合和民族团结的影响;对国家统一巩固和发展的影响;对加强中外关系和国际交往的影响等。

2019年高考历史复习:中外历史人物评说答题规律总结与指导一、高考考什么、怎么考考情盘点:高考所考查的历史人物主要是对时代发展与变迁具有影响的历史人物且涵盖古今中外,其范围涉及政治、经济、军事、社会文化与生活等各个层面。

推动人类文明进程的历史人物具有一个共同的特性,那就是他们的聪明才智与时代需要密切相关。

是时代的舞台为他们发挥自己的聪明才智、施展抱负提供了一个良好的平台。

因此,高考命题往往将人物与其所处的时代背景结合命题。

考查方式:以新材料为依托,创设新情境,探究历史人物与时代的关系,让考生正确认识个人与社会、个人与自然的关系,并从杰出人物的嘉言懿行中汲取历史智慧和人生经验,进而树立强烈的历史使命感和社会责任感。

设问方式上,一般为两问,根据材料和所学知识分析历史人物生活的时代背景,根据时代背景来考查历史人物行为或思想产生的原因以及对历史人物的评价。

考向预测:试题的设计和题材的选取都具有一定的史学价值。

今后命题仍会围绕历史人物对社会进步、文明传承的影响角度展开,隐性考查社会现实热点,如考查古代政治家对国家和民族发展的贡献,隐性考查国家统一和民族团结的热点;通过对东西方先哲命题的考查,折射出当今社会以人为本和构建和谐社会(世界)的热点;从中外科学家贡献命题,隐性考查当前走科学发展之路的改革;考查近代民主和民族英雄,体现追求民主和自强的时代主题。

二、考题怎么答、有何规律(一)人物定位首先要从整体上确定评价对象的身份,是政治家、军事家、思想家、科学家,还是兼而有之,以便确定不同的评价标准。

(二)人物评价的一般思路评价历史人物,要明白评价对象在历史上做了什么,这样才能做到“史论结合”。

人物事迹的描述,可采用事迹分类法(政治、经济、军事、文化、民族关系、对外关系等方面)、阶段分析法(把历史人物的活动分成不同阶段,逐段评价其功过是非)、好坏分类法(把人物事迹按照积极和消极两方面进行分类归纳)等。

1.中国古代政治人物一般可从政治、经济、文化、民族关系、对外关系等方面归纳其主张和措施,并逐条分析其影响。

分析影响时,可以从时间和空间两个维度进行思考。

如对康熙帝的评价:纵向看,捍卫了统一的多民族国家;横向看,对世界历史发展的总体趋势缺少敏感意识,依然做着天朝上国的迷梦,使中国错失发展机遇,因此对近代中国的落后挨打负有一定的责任。

2.中国古代少数民族领袖主要看其政治、经济、文化措施对本地区、本民族发展有何作用,对民族团结和民族融合有何作用,对国家的统一巩固有何作用。

3.中国近现代政治人物主要看其主张、措施和行动,对反侵略、反专制、挽救民族危亡有何作用(政治),对民族工业的产生和发展有何作用(经济),对西学的传播有何作用(思想),对维护国家主权独立、探索强国富国之路有何作用(外交)。

4.世界史中的政治人物主要看其政治主张、对外政策和行动,对本国家、本民族历史发展进步有何作用(政治、经济、文化等),对本国人民和世界其他国家和地区人民交往有何作用,对人类社会和世界历史的发展进步有何作用。

5.科学家、思想家、艺术家从时间和空间两个维度分析其影响。

从时间上看,有短期影响和长期影响;从空间上看,有对本地区的影响和对世界的影响。

(同一类型的历史人物存在区别,一般可以从历史传统、社会现实、个人素养等角度进行思考。

)(三)人物评价的常用方法1.历史的评价把一定时期的历史人物放到当时的历史环境中进行分析评价。

任何人物的活动都受到一定历史条件的制约,我们要理清历史人物与其所处社会历史条件之间的关系,要避免用现代人的标准苛求古人。

“判断历史的功绩,不是根据历史活动家没有提供现代所要求的东西,而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。

”列宁指出,在分析任何一个社会问题时,都要“把问题提到一定的历史范围之内”。

2.辩证的评价要用一分为二地观点看待历史人物,防止全盘肯定或全盘否定。

如秦始皇建立了中国第一个中央集权的国家,结束诸侯割据的分裂局面,对社会生产力发展具有推动作用,但他的暴政导致秦朝二世而亡。

当然,在坚持“两点论”的同时,还要坚持“重点论”,一般认为秦始皇是功大于过的。

3.全面的评价对历史人物的评价,不能只看一时一事,不能以某一方面代替整体;不能只看其优点、贡献就肯定一切,或者只看其缺点、错误而否定一切,而是要看其一生的全部活动和表现,把握主流,对其功过是非做出恰如其分的、全面的评价。

4.实事求是的评价根据历史人物的相关事迹,具体情况具体分析,要避免标签式、脸谱化的评价。

如隋炀帝开凿大运河加重了民众负担,但从长远来看,大运河成为南北交通的大动脉,促进了南北经济的交流,推动了经济的发展,我们不能因隋炀帝功不抵过而湮灭他特定方面的贡献。

5.阶级分析法按照马列主义的观点,在阶级社会中,任何历史人物都是一定阶级利益的代表,都是为本阶级服务的。

评价历史人物时,既要看历史人物的出身,更要看历史人物是为哪个阶级服务的。

不能简单地唯成分论,见到属于统治阶级的人物就全盘否定,见到属于农民阶级的历史人物就完全肯定。

(四)人物评价需要注意的一些问题1.英雄与时势唯物史观认为“时势造英雄”。

马克思曾指出:“每一个社会时代都需要有自己的伟大人物,如果没有这样的人物,它就要创造出这样的人物来。

”就是说历史发展有自己的必然规律,而英雄人物的出现只是历史发展的一定时期的产物。

当然,我们坚持“时势造英雄”的同时,也要承认历史人物的个性特点对事物的发展有一定影响力。

当历史处于紧要关头时,个别英雄人物的决策和行动也可以改变历史的航程。

(关于“拿破仑夺取政权的偶然性与必然性”,恩格斯也有段经典的论述:“恰巧拿破仑这个科西嘉岛人做了被战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者——这是个偶然现象。

但是,假如不曾有拿破仑这个人,那么他的角色是会由另一个人来扮演的。

”)2.英雄与群众历史唯物主义认为,人民群众才是历史的真正创造者,是促进社会历史前进的决定力量。

任何夸大个人的决定作用,否定人民群众是历史创造者的观点,都是错误的。

3.历史发展规律和个人主观能动性关系任何历史人物的活动都要受到客观环境的制约。

马克思说:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造的。

”无论是英雄还是群众,只能在遵循历史发展规律的前提下,才能推动历史发展。

4.客观效果第一,主观目的第二评价历史人物必须用实践的标准。

有时,历史人物的主观动机和客观效果并不一致,“好”的动机也可能会带来“坏”的后果。

列宁指出:“判断一个人,不是根据他自己的表白,或对自己的看法,而是根据他的行动。

”在评价历史人物时,应该把动机和效果结合起来;当动机与效果不一致时,客观效果才是评价的主要依据。

当然,我们也不能“唯目的论”,对为达到目的而不择手段的行为也应该谴责。

5.历史评价第一,道德评价第二评价历史人物的基本标准,主要看其措施或行动是否顺应了历史发展潮流,是否促进社会生产力的发展,是否符合人民的意愿。

不能用封建正统道德观,更不能用现代的道德标准要求古人。

邓小平指出:“评价人物和历史,都要提倡全面的科学的观点,防止片面性和感情用事,这才符合马克思主义。

”(五)人物评价“见仁见智”的原因1.立场不同:评价者的政治立场、知识基础、价值取向、生活经验、主观情绪等。

2.时代不同:特定时代的认识能力、思维水平和思维方式。

3.占有资料不同:人物经历的复杂性,新材料的发现和解密等。

4.分析方法不同:不同的史学研究方法。

5.现实政治的需要。

6.哗众取宠,标新立异,等等。

( (三、真题感悟考法一:通过历史人物的言行,突出对正面人物的历史功绩的考查[例 1] (2018· 全国卷Ⅲ)材料 唐朝“安史之乱”后,一些藩镇跋扈割据,朝廷力弱不 能制。

唐宪宗李纯(805~820 年在位)整顿赋税,裁减冗员,放免宫女,使财政状况开始好转。

他任用主张“削藩”的李吉甫等人为宰相,先后讨伐不服从朝廷的剑南西川 今四川中南部) 与浙西镇(今苏南、浙西地区),取得胜利,割据多年的魏博镇 今冀南、豫北)主动归顺。

814年,朝廷发兵讨伐反叛的淮西镇(今河南南部),仍沿旧例以宦官监军,将帅不肯出力,战而 无功。

宪宗听取建议,取消宦官监军制度,将帅自行处理军务。

817 年平定淮西,俘杀淮西 节度使吴元济。

迫于此战之威,原割据的藩镇主动投附,一些藩镇被分割裁减。

藩镇跋扈局 面告一段落,唐朝一时兴盛。

因宪宗年号“元和”,史称“元和中兴”。

——摘编自白寿彝 总主编《中国通史》(1)根据材料,概括唐宪宗平定“跋扈”藩镇的原因。

(9 分)(2)根据材料并结合所学知识,说明唐宪宗作为中兴之君,与唐太宗历史功绩的共同之处。

(6 分)[解析] 第(1)问,根据“整顿赋税,裁减冗员,放免宫女,使财政状况开始好转”得出 开源节流,增加朝廷财政收入;根据“任用主张‘削藩’的李吉甫等人为宰相”得出态度坚决、重用主张加强中央集权的官员;根据“宪宗听取建议,取消宦官监军制度,将帅自行处 理军务”得出灵活调整征讨策略;根据 “先后讨伐不服从朝廷的 ……原割据的藩镇主动投 附,一些藩镇被分割裁减”得出剿、抚并用。

第(2)问,从政治(国家统一、中央集权、政治 稳定)、经济角度回答。

[答案] (1)开源节流,增加朝廷财政收入;态度坚决、重用主张加强中央集权的官员; 灵活调整征讨策略;剿、抚并用。

(2)维护国家统一;加强中央集权;努力实现政治稳定、经济发展。

考法二:结合历史人物的高尚品格,隐性考查中华民族优秀传统文化[例 2] (2018· 全国卷Ⅱ)材料 三娘子(1550~1613),明代蒙古土默特部首领俺答汗之 妻,深受俺答汗器重,“事无巨细,咸听取裁”。

三娘子生活的时代,明朝与蒙古部落势力沿长城相持已近 200 年。

1570 年,俺答汗之孙投附明朝,双方关系顿时紧张,在三娘子的 劝说下,俺答汗同意与明朝和谈。

明朝送还俺答汗之孙,封俺答汗为顺义王,并开放十余处 市场供蒙汉人民自由贸易。

每当开市时,蒙汉人民“醉饱讴歌,婆娑忘返”。

三娘子本人也“勒精骑,拥胡姬,貂帽锦裘,翱翔塞下”。

在三娘子的辅佐下,俺答汗在今呼和浩特地区 建城,后明朝赐名为“归化”。

1581 年,俺答汗去世后,三娘子辅佐继任的顺义王,继续与明朝通好,明、蒙“四十余年无用兵之患,沿边旷土皆得耕牧”。

——摘编自白寿彝总主 编《中国通史》(1)根据材料并结合所学知识,概括三娘子能够推动明、蒙双方取得和平局面的原因。

(8 分)(2)根据材料并结合所学知识,简要评价三娘子的历史功绩。

(7分)[解析]第(1)问,根据材料中明朝与蒙古部落势力“相持已近200年”可知战乱多年,人民渴望和平;根据蒙汉人民对双方互通贸易的反应可以得出双方商业互市的需求;根据三娘子的历史活动得出其个人能力与威望。