结构力学——结构的极限荷载 免费

- 格式:ppt

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:26

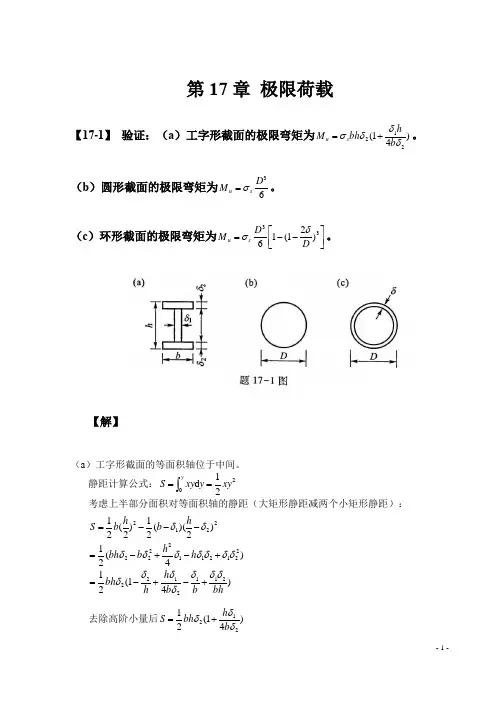

第17章 极限荷载【17-1】 验证:(a )工字形截面的极限弯矩为)41(212δδδσb hbh M s u +=。

(b )圆形截面的极限弯矩为63D M s u σ=。

(c )环形截面的极限弯矩为⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=33)21(16D D M su δσ。

【解】(a )工字形截面的等面积轴位于中间。

静距计算公式:2021d xy y xy S y ==⎰考虑上半部分面积对等面积轴的静距(大矩形静距减两个小矩形静距):)41(21)4(21)2)((21)2(21211212222121122222212bhb b h h bh h h b bh hb h b S δδδδδδδδδδδδδδδδ+-+-=+-+-=---= 去除高阶小量后)41(21212δδδb h bh S +=因此极限弯矩为)41()(212δδδσσb h bh S S M s s u +=+= (b )静距计算公式:2021d xy y xy S y==⎰ 6322d 2))2(d(21)2(4d )2(43)2(023)2(0202222202222D uu u y D y D y y y D S D DDD =⋅=⋅=-⋅-=⋅-=⎰⎰⎰关/注;公,众。

号:倾听细雨因此极限弯矩为63D S M s s u σσ==(c )圆的静距为63D S =则圆环的静距为⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=-=3333)21(166)2(-6D D D D S δδ 因此极限弯矩为⎥⎦⎤⎢⎣⎡--==33)21(16D D S M ss u δσσ 【17-2】 试求图示两角钢截面的极限弯矩u M 。

设材料的屈服应力为s σ。

【解】设等面积轴距上顶面距离为xmm 。

由面积轴两侧面积相等,也即面积轴以上面积等于总面积的一半,得405550))50(21(22⨯+⨯=-+x x x ,解得mm x 723.4=。

单个角钢上下截面面积矩:32323232233214879mm ])723.440(20)723.440(31)723.445(20)723.445(31[)723.445(521723.431723.4)723.445(21540mm 723.431723.4)723.450(21=+⨯++⨯-+⨯-+⨯-+⨯⨯+⨯-⨯-⨯==⨯+⨯-⨯=S S由此得截面极限弯矩s s s u S S M σσσ10838)4879540(2)(221=+⨯=+=【17-3】 试求图示各梁的极限荷载。

第11章 结构的极限荷载前面各章所讨论的结构计算均是以线弹性结构为基础的,即限定结构在弹性范围内工作。

当结构的最大应力达到材料的极限应力n σ时,结构将会破坏,故强度条件为[]max nKσσσ=≤ 式中,max σ为结构的最大工作应力;[]σ为材料的许用应力;n σ为材料的极限应力,对于脆性材料为其强度极限b σ,对于塑性材料为其屈服极限s σ;K 为安全系数。

基于这种假定的结构分析称为弹性分析。

从结构强度角度来看,弹性分析具有一定的缺点。

对于塑性材料的结构,尤其是超静定结构,在某一截面的最大应力达到屈服应力,某一局部已进入塑性阶段时,结构并不破坏,还能承受更大的荷载继续工作,因此按弹性分析设计是不够经济合理的。

另外,弹性分析无法考虑材料超过屈服极限以后,结构的这一部分的承载能力。

塑性分析方法就是为了弥补弹性分析的不足而提出和发展起来的。

它充分地考虑了材料的塑性性质,以结构完全丧失承载能力时的极限状态作为结构破坏的标志。

此时的荷载是结构所能承受荷载的极限,称为极限荷载,记为u F 。

结构的强度条件可表示为u F F K≤ 式中F 为结构工作荷载,K 为安全系数。

显然,塑性分析的强度条件比弹性分析更切合实际。

塑性分析方法只适用于延展性较好的塑性材料的结构,对于脆性材料的结构或对变形有较大限制的结构应慎用这种方法。

对结构进行塑性分析时,平衡条件和几何条件与弹性分析时相同,如平截面假设仍然成立,所不同的是物理条件。

为了简化计算,对于所用的材料,常用如图11.1所示的应力—应变曲线。

当应力达到屈服极限以前,材料处于弹性阶段,应力与应变成正比;当应力达到屈服极限s σ时,材料开始进入塑性变形阶段,应力保持不变,应变可无限增加;卸载时,材料恢复弹性但存在残余变形。

凡符合这种应力—应变关系的材料,称为理想弹塑性材料。

实际钢结构一般可视为理想弹塑性材料。

对于钢筋混凝土受弯构件,在混凝土受拉区出现裂缝后,拉力完全由钢筋承受,故也可采用这种简化的应力—应变曲线进行塑性分析。