环境管理学电子教案第02章

- 格式:ppt

- 大小:3.97 MB

- 文档页数:96

第一章环境管理1.1 环境管理学的发展1.1.1 环境问题1. 温室效应及气候变化2. 臭氧层破坏3. 酸雨(pH < 5.6)4. 自然资源耗竭5. 海洋污染:赤潮,原油泄漏6. 生态环境恶化: 森林减少,土地、草场退化7. 生物多样性减少1.1.2 环境问题产生的根源1. 人类进程古代文明:生产力低下,不足以改变自然,被动适应自然。

农业文明:工业文明:2. 经济根源:环境外部性产品成本中没有将环境成本包括在内,而是转嫁给政府和社会,使成本外在化。

3. 观念发展观:道德观:价值观:消费观:科学观:1.1.3 环境管理学的发展1. 把环境问题作为技术问题,以治理污染为主,50s~70s,“谁污染,谁治理”。

2. 把环境问题作为经济问题,以经济刺激为主。

70s末期~90s初期。

自然价值。

环境成本内在化;收费、税收、贷款、补贴。

3. 把环境问题作为发展问题,协调发展和环境的关系。

1992年里《约宣言》:可持续发展。

1.2 环境管理的对象、内容与手段1.2.1 对象、目的、任务1. 对象:人类的社会行为及行为主体:政府、企业、个人。

2. 任务:转变人类社会的一系列基本观念,调整人类的社会行为。

3. 目的:保证人类与环境能够持久和谐地共同发展下去。

1.2.2 内容1. 环境质量管理要素:大气,水,土壤,固体废物,声。

区域:城市,农村,旅游区行业:工业,农业,商业、服务业2. 生态环境管理:对资源要素进行管理水:土地:矿产:生物:1.2.3 环境管理的手段1. 行政手段:环境标准,环境政策2. 法律手段:宪法,基本法,单行法,行政法规和部门规章3. 经济手段:排污收费,减免税,补贴,贷款优惠4. 科学技术:决策,管理水平,新技术5. 宣传手段:意识,观念,知识1.3 环境管理学的理论1.3.1 三种生产理论1. 三种生产物质生产:效率,水平人口生产:人口数量,人口素质,消费方式环境生产:消纳污染,产生资源2. 三种生产系统的演变古代文明时代:人口生产、物质生产包含在环境生产中农业文明时代:物质生产独立,人口生产规模扩大工业文明时代:三个独立的子系统3. 三种生产理论的作用人与环境的关系:环境生产是物质和人口生产的前提和基础。

![物业环境管理 08教案(2-3)[2页]](https://uimg.taocdn.com/3ac849d6f605cc1755270722192e453610665b13.webp)

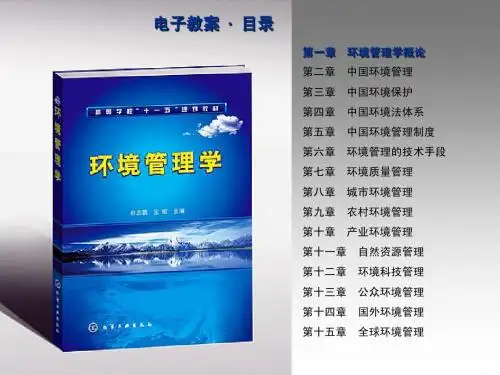

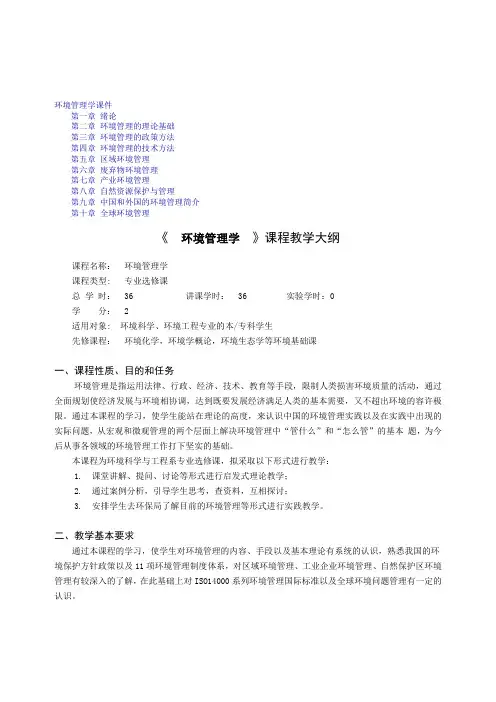

环境管理学课件第一章绪论第二章环境管理的理论基础第三章环境管理的政策方法第四章环境管理的技术方法第五章区域环境管理第六章废弃物环境管理第七章产业环境管理第八章自然资源保护与管理第九章中国和外国的环境管理简介第十章全球环境管理《环境管理学》课程教学大纲课程名称:环境管理学课程类型: 专业选修课总学时: 36 讲课学时: 36 实验学时:0学分: 2适用对象: 环境科学、环境工程专业的本/专科学生先修课程:环境化学,环境学概论,环境生态学等环境基础课一、课程性质、目的和任务环境管理是指运用法律、行政、经济、技术、教育等手段,限制人类损害环境质量的活动,通过全面规划使经济发展与环境相协调,达到既要发展经济满足人类的基本需要,又不超出环境的容许极限。

通过本课程的学习,使学生能站在理论的高度,来认识中国的环境管理实践以及在实践中出现的实际问题,从宏观和微观管理的两个层面上解决环境管理中“管什么”和“怎么管”的基本题,为今后从事各领域的环境管理工作打下坚实的基础。

本课程为环境科学与工程系专业选修课,拟采取以下形式进行教学:1.课堂讲解、提问、讨论等形式进行启发式理论教学;2.通过案例分析,引导学生思考,查资料,互相探讨;3.安排学生去环保局了解目前的环境管理等形式进行实践教学。

二、教学基本要求通过本课程的学习,使学生对环境管理的内容、手段以及基本理论有系统的认识,熟悉我国的环境保护方针政策以及11项环境管理制度体系,对区域环境管理、工业企业环境管理、自然保护区环境管理有较深入的了解,在此基础上对ISO14000系列环境管理国际标准以及全球环境问题管理有一定的认识。

三、教学内容及要求四、课程的重点和难点第一章环境管理的概念、对象、内容及手段重点、难点:环境“可持续发展”的发展观。

第二章环境管理学的思想和理论基础重点、难点:1、三种生产理论、界面活动控制论和协调理论在实际环境管理中的应用。

2、环境管理的全过程控制原则和双赢原则并能对具体的环境管理制度进行分析。

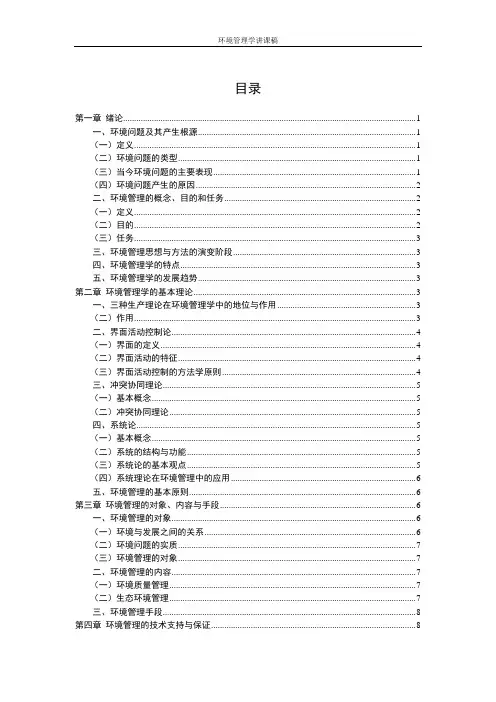

目录第一章绪论 (1)一、环境问题及其产生根源 (1)(一)定义 (1)(二)环境问题的类型 (1)(三)当今环境问题的主要表现 (1)(四)环境问题产生的原因 (2)二、环境管理的概念、目的和任务 (2)(一)定义 (2)(二)目的 (2)(三)任务 (3)三、环境管理思想与方法的演变阶段 (3)四、环境管理学的特点 (3)五、环境管理学的发展趋势 (3)第二章环境管理学的基本理论 (3)一、三种生产理论在环境管理学中的地位与作用 (3)(二)作用 (3)二、界面活动控制论 (4)(一)界面的定义 (4)(二)界面活动的特征 (4)(三)界面活动控制的方法学原则 (4)三、冲突协同理论 (5)(一)基本概念 (5)(二)冲突协同理论 (5)四、系统论 (5)(一)基本概念 (5)(二)系统的结构与功能 (5)(三)系统论的基本观点 (5)(四)系统理论在环境管理中的应用 (6)五、环境管理的基本原则 (6)第三章环境管理的对象、内容与手段 (6)一、环境管理的对象 (6)(一)环境与发展之间的关系 (6)(二)环境问题的实质 (7)(三)环境管理的对象 (7)二、环境管理的内容 (7)(一)环境质量管理 (7)(二)生态环境管理 (7)三、环境管理手段 (8)第四章环境管理的技术支持与保证 (8)一、环境监测 (8)二、环境监测的质量保证 (8)三、环境预测 (9)四、环境标准 (9)五、环境审计 (10)六、环境管理信息系统 (10)第五章区域环境管理 (10)一、城市环境管理 (10)(一)城市生态系统特征 (10)(二)城市主要环境问题 (10)(三)城市环境管理的基本途径和方法 (12)二、农村环境管理 (13)(一)特征: (13)(二)农业生产活动对农村环境的影响 (13)(三)乡镇工业污染对农村环境的影响 (13)三、流域环境管理 (14)(一)流域环境管理的基本特点 (14)(二)流域环境管理的基本原则 (14)(三)流域环境管理的主要内容 (14)四、开发区环境管理 (14)(一)开发区环境问题的基本特征 (14)(二)编制开发区环境规划的基本原则 (14)(三)开发区环境规划的主要内容 (15)第六章工业企业环境管理 (15)一、工业企业环境管理的概念和内容 (15)(一)概念 (15)(二)内容: (15)(三)工业企业环境管理的体制 (15)二、作为管理主体的工业企业的环境管理 (16)(一)在企业内部建立环境管理体系 (16)(二)防治生产过程中排出的污染物与废弃物 (17)(三)推行清洁生产 (17)三、作为环境管理对象的工业企业环境管理 (18)(一)工业企业发展建设过程中的环境管理 (18)(二)产品生产过程的环境管理 (19)(三)对产品生命周期的环境管理 (20)(四)对企业环境管理体系的环境管理 (20)第七章自然资源保护与管理 (20)一、土地资源的保护与管理 (20)(一)基本概念与特点 (20)(二)土地资源开发利用中的环境问题 (21)(三)土地资源管理的原则 (21)(四)土地资源环境管理的方法 (21)二、水资源的保护与管理 (21)(一)水资源的特点 (21)(二)我国水资源的分布及特点 (21)(三)水资源开发利用中的环境问题 (21)(四)水资源环境管理的原则 (22)(五)水资源环境管理的方法 (22)三、海洋资源的保护与管理 (22)(一)概念 (22)(二)海洋资源的特点 (22)(三)海洋资源开发利用中的环境问题 (22)(四)海洋资源环境管理的原则 (22)(五)海洋资源管理的方法 (23)四、森林资源的保护与管理 (23)(一)概念 (23)(二)特点 (23)(三)我国森林资源特点 (23)(四)森林资源开发利用中的环境问题 (23)(五)森林资源环境管理的原则 (23)(六)森林资源的管理办法 (24)五、草原资源的保护与管理 (24)(一)概念 (24)(二)草原资源开发利用中的环境问题 (24)(三)草原资源环境管理的原则 (24)(四)草原资源的管理办法 (24)六、生物多样性的保护与管理 (24)(一)概念 (24)(二)破坏生物多样性的重要因素 (24)(三)生物多样性的保护与管理 (25)七、自然保护区的管理 (25)(一)定义 (25)(二)建立自然保护区的作用和意义 (25)(三)自然保护区的分区管理 (25)第八章全球环境问题与管理 (25)一、全球环境问题的现状、类型与特点 (25)(一)全球环境问题的现状 (25)(二)全球环境问题的特点 (26)(三)全球环境问题的类型 (26)(四)全球环境问题的发展趋势 (26)二、当前全球环境问题的管理与国际行动 (26)(一)全球环境管理所应遵循的基本原则 (26)(二)当前全球环境管理的主要机构 (27)(三)当前全球环境管理的重要国际行动 (27)三、中国关于解决全球环境问题的立场与态度 (27)第一章绪论一、环境问题及其产生根源(一)定义在人类活动或自然因素干扰下引起环境质量下降或环境系统的结构损毁,从而对人类及其它生物的生存与发展造成影响和破坏的问题。

环境管理学课件第一章绪论第二章环境管理的理论基础第三章环境管理的政策方法第四章环境管理的技术方法第五章区域环境管理第六章废弃物环境管理第七章产业环境管理第八章自然资源保护与管理第九章中国和外国的环境管理简介第十章全球环境管理《环境管理学》课程教学大纲课程名称:环境管理学课程类型: 专业选修课总学时: 36 讲课学时: 36 实验学时:0学分: 2适用对象: 环境科学、环境工程专业的本/专科学生先修课程:环境化学,环境学概论,环境生态学等环境基础课一、课程性质、目的和任务环境管理是指运用法律、行政、经济、技术、教育等手段,限制人类损害环境质量的活动,通过全面规划使经济发展与环境相协调,达到既要发展经济满足人类的基本需要,又不超出环境的容许极限。

通过本课程的学习,使学生能站在理论的高度,来认识中国的环境管理实践以及在实践中出现的实际问题,从宏观和微观管理的两个层面上解决环境管理中“管什么”和“怎么管”的基本题,为今后从事各领域的环境管理工作打下坚实的基础。

本课程为环境科学与工程系专业选修课,拟采取以下形式进行教学:1.课堂讲解、提问、讨论等形式进行启发式理论教学;2.通过案例分析,引导学生思考,查资料,互相探讨;3.安排学生去环保局了解目前的环境管理等形式进行实践教学。

二、教学基本要求通过本课程的学习,使学生对环境管理的内容、手段以及基本理论有系统的认识,熟悉我国的环境保护方针政策以及11项环境管理制度体系,对区域环境管理、工业企业环境管理、自然保护区环境管理有较深入的了解,在此基础上对ISO14000系列环境管理国际标准以及全球环境问题管理有一定的认识。

三、教学内容及要求四、课程的重点和难点第一章环境管理的概念、对象、内容及手段重点、难点:环境“可持续发展”的发展观。

第二章环境管理学的思想和理论基础重点、难点:1、三种生产理论、界面活动控制论和协调理论在实际环境管理中的应用。

2、环境管理的全过程控制原则和双赢原则并能对具体的环境管理制度进行分析。

2011级环境工程专业《环境管理学》参考讲义第一章绪论第一节环境管理的概念、内容和特点一、环境问题及其产生根源:在于人类社会的生存方式和发展方式的选取不当。

二、环境管理的概念及任务(一)环境管理的概念狭义的环境管理主要是指采取各种措施控制污染和生态破坏的行为。

如:通过制定法律、法规和标准,实施各种有利于环境保护的方针、政策,控制各种污染物的排放。

广义的环境管理是指运用多种手段更新人类社会的生存发展观念,调整人类的社会行为,协调人与环境之间的关系,实现人类社会的可持续发展,其核心就是实施经济社会与环境的协调发展。

(二)环境管理的任务——转变人类社会的一系列基本观念:指导和培育环境文化,使人与自然和谐——调整人类社会的行为第二节环境管理学的形成与发展一、环境管理思想与方法的演变(见作业题的点评)20世纪50年代末至70年代末思想:把环境问题作为一个技术问题,以治理污染为主要管理手段20世纪70年代末至90年代末思想:把环境问题作为经济问题,以经济刺激为主要管理手段的阶段,基本原则为外部性成本内在化,及设法将环境的成本内在化到产品的成本中去。

1987年至今思想:把环境问题作为一个社会发展问题,以协调经济发展和环境保护关系为主要管理手段的阶段。

二、环境管理学的内涵、特点1.内涵:以研究环境管理的规律、特点和方法学为基本内容的科学,也可以称为是人类行为的组织学。

2.特点:(1)在传统学科交叉、综合基础上形成(2)复杂性、综合性的科学(3)新兴的、正在发展的科学本章重点➢掌握环境管理的基本概念、环境管理的目的、任务➢理解环境问题及其产生的根源➢掌握环境管理思想的形成与发展过程第二章环境管理的理论基础(了解,考试不要求)第三章环境管理的主体、对象和内容第一节环境管理的主体和对象一、环境管理的主体:广义地说是指环境管理活动中的参与者和相关方。

环境问题的形成源自人们的社会经济活动,人类社会经济活动的主体可以分为三个方面:政府、企业、公众,因此环境管理的主体也是这三者。

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

2005~20XX年,我国的能源消费结构中,新能源比例低于

中,煤炭的比例占74%以上,而世界能源消费结构中,以石油为主,煤炭比重略高于天然气(见图3)。

图2 2005~20XX年世界能源消费结构图3 2005~20XX年中国能源消费结构

资料来源:BP世界能源统计、中国能源统计年鉴

3、能源危机与环境危机

能源消费需求的快速增加,使常规能源面临枯竭的危机。

如果以

图4 20XX年中国、世界能源储产比图5 20XX年中国、世界能源储消比

储产比=20XX年已探明储量/20XX年的生产量;储消比=20XX年已探明储量/20XX年的消费量。

资料来源:BP世界能源统计20XX年6月

常规能源的消费带来一系列的环境问题,如气候变化、酸雨。

常规能源的消费产生正在使全世界的温室气体浓度快速上升。

根据世界气象组织WMO发布的《温室气体公报》,全球二氧化碳、甲烷、氧化亚氮的平均浓度比工业革命前(1750年前)分别增加了158%和19%。

温室气体增加带来的冰川融化,海平面上升,极端天气贫乏等诸多环境灾难。

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计

教案

教学过程设计。

环境保护管理教员培训教案一、环境及环境管理(一)环境《中华人民共和国环境保护法》第二条规定的环境定义是:本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村。

(二)环境保护环境保护是一项范围广、综合性强,涉及到自然科学和社会科学的许多领域,又有自己独特对象的工作。

概括起来说,环境保护就是利用现代环境科学的理论与方法,协调人类和环境的关系,解决各种环境问题,是保护、改善和创建环境的一切人类活动的总称。

人类社会在不同的历史阶段和不同国家或地区,有各种不同的环境问题,因而环境保护工作的目标、内容、任务和重点,在不同时期和不同国家是不同的。

(三)环境保护法律法规体系环境保护法律法规体系是指由国家制定的有关开发利用自然资源、保护改善环境的各种法律法规所组成的相互联系、互相补充、内部协调一致的统一整体。

我国的环境保护法律法规体系是以宪法关于环境保护的规定为基础,并由环境保护基本法及有关保护环境、防止污染和其他公害的一系列单行法律规范及与之相配套的技术性规范及环境标准所组成的完整体系。

我国目前建立了由法律、国务院行政法规、政府部门规章、地方性法规和地方政府规章、环境标准、环境保护国际条约组成的完整的环境保护法律法规体系。

概括的讲,我国的环境保护法律法规体系由下列个部分构成:1、宪法关于环境保护的规定;2、环境保护基本法;3、环境保护单行法;4、环境保护行政法规;5、环境保护部门规章;6、环境标准;7、其它部门法中的环境保护法律规范。

环境保护基本法在环境保护法律法规体系中,除宪法外占有核心地位,它是一种综合性的实体法。

我国的环境保护法律包括环境保护综合法、环境保护单行法和环境保护相关法。

综合法是指1989年12月26日颁布的《中华人民共和国环境保护法》,该法共有六章四十七条,它是我国环境保护的基本法。