18课《将相和》

- 格式:ppt

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:50

《将相和》教学反思《将相和》教学反思1第十册语文第18课《将相和》是一篇叙事写人的好教材,课文通过“完璧归赵”、“渑池会”、“负荆请罪”三个小故事,突出表现了蔺相如临危不惧,足智多谋、顾全大局、注意团结的品质。

课文通过人物的语言、行动来表现人物的性格作风、道德品质、计谋策略。

特别是蔺相如语言(包括间接转述的语言)的描述,一个对外机智勇敢,对内忍辱退让,置个人生死于不顾,却处处顾及国家大局的典型人物形象,活生生地刻在读者的脑海中。

例如,在“负荆请罪”这个小故事中,直接引述蔺相如的话有紧密相关联的两处:一为问句,二为解释。

其中解释先反问后自答。

两个问句间的逻辑关系可列表理解:秦王比廉颇厉害。

我不怕秦王。

我更不怕廉颇。

这里先说一个果因句,正面肯定廉颇在保卫赵国的作用上与自己同样重要;接着说的是个假设句,从反面议论将相不和的后果;最后,说的是一个目的句,申明为国家利益而回避廉颇。

教学时,要让学生通过表因果,假设、目的关系的关联词语理解说话的意思,从而加深对蔺相如为赵国的利益忍辱退让高尚品德的理解。

以上例子可以看出,让学生读懂人物的语言非常重要。

只有通过人物的语言、行为、神态、心理活动才更好地认识人物、理解课文、训练语文能力。

《将相和》教学反思2作为新教师,有幸参加泉河头小学和西实验小学的第一届校际联谊。

在校长、主任和各位师傅、老师的帮助下,经过一周的听课、教研、改稿磨课,过程很艰难,但收益颇多,在课程标准的运用与理解,教学目标的制定、教参的使用、课本的钻研、教学环节的设计、教师语言的表述、课堂的把控等各方面都有不小的收获。

但尽管如此,对于这一课的课堂展现仍然有很多问题,下面就《将相和》这一课,做以下反思:一、教学目标《将相和》是五年级下册第五组中的课文,我在教学中实施的教学目标是:第一课时教学目标:1、认识7个生字,会写9个生字。

正确读写“召集、商议、允诺、隆重、约定、胆怯、推辞、拒绝、能耐、诸位、和氏璧、无价之宝、理直气壮、完璧归赵、攻无不克、战无不胜、负荆请罪、同心协力”等词语。

《将相和》文言文原文和译文《将相和》十月朔,朔风萧瑟。

将军大人帅府,冷冽的北风吹拂着战袍,又吹拂着他们那颤抖的心。

一众将领齐聚军营,面对这个决定命运的时刻。

望着周围忐忑不安的士兵,将军心中颇感压力。

军队的胜败全凭他们的指挥能力,这个责任如同一座高山压在心头。

少年时,他曾立下宏愿,要攻破敌军,辅佐皇帝,然而如今,他的理想渐行渐远。

不止一次,他在失败和艰难中寻找答案,每每都得到同样的答案:要成为一名优秀的将领,必须与士兵同甘共苦,与他们共同奋斗。

士兵们的眼中,包含着一种敬畏和向往。

将军深知他们的期许,他必须承受这份重托,成为他们的楷模和领路人。

命令下达,战鼓擂动,整齐划一的战列纷纷出发。

将军挥动手中的旗帜,指引着部队前进。

他的眼神中透露着坚毅和勇气,将士们士气大振。

行军的路上,将军不断与士兵交流,了解他们的想法和困扰。

勇敢的士兵们为了保家卫国而奋勇杀敌,他们的背后也隐藏着许多难过与痛苦。

将军深感责任重大,要解决这些问题,帮助这些士兵走出困境。

近日,部队进入了一片茫茫大漠,大风呼啸,细沙激扬。

无水无粮,这是一次硬碰硬的考验。

面对这样的困境,士兵们心生退意,有人甚至已经疲惫不堪。

将军面对着这个困境,他在士兵们的面前发表了一番让人振奋的讲话。

他以自身的经历告诉士兵们,军人的意志与力量是无穷的。

他们是保家卫国的钢铁长城,要坚守岗位,迎风迎雪,与困难一起抗争。

将军的话语充满了感染力,士兵们纷纷振作起来。

大家在将军的带领下克服重重困难,迈过了整个荒漠,最终来到目的地。

胜利的喜悦洋溢在每个人的脸上,将军骄傲地望着这一幕,内心充满了成就感。

他感谢士兵们的付出和拼搏,因为没有他们的默契与团队合作,这一切都无法实现。

将军深知,只有与士兵团结一致,才能取得胜利。

作为一名优秀的将领,他身肩重担,义不容辞。

他将继续努力,成为士兵们的榜样,引领他们奋勇向前。

《将相和》以将军为主人公,通过他与士兵们的亲密互动,表达了与士兵同甘共苦、共同奋斗的理念。

五年级下册第1 8课《将相和》教学评价与反思

在这一课的教学中,注重了学生的自主学习,要让学生顺利进行自主学习,一定要求教师在设计学习任务时,一定要明确学习任务, 要解决什么,怎样解决,怎样进行表达,要完成到什么程度。

所以在教学过程中,学生能自主学习,通过自主学习一交流,让孩子都投入到学习中去,获得学习的快乐。

另一方面我觉得任务教学一定要学生的学习成果进行外显,这样教师能很好的控制课堂的生成。

课后,通过评课与自己的实际教学中遇到的问题,我说说自己的教学反思:我觉得自己在实际教学中的应变能力还是不够。

在把握课文的内容,读透内容上还不够深入,要加强这方面的学习。

这节课我觉得在关注学生的方面做得不够,课堂上应该密切关注学生的学习情况,从了解情况中调节自己的课堂。

这节课缺少布置学生的外显操作,所以学生完成怎样,其它我一点也不知道。

另外在我的教学过程中,应该要多注意一些细节的问题,例如:过导的环节与语言的设计, 环节的内容与学习方法的小结。

应该加强各个方面的学习。

我觉得每一次的教研活动,都让自己看到自己的不足,让自己有更大的进步动了,不断推动自己学习更多的教学知识来丰富自己的教学。

希望自己不断的进步。

五年级下册语文第18课《将相和》读后感篇1今天,我们学了司马迁写的《将相和》这篇令人受益匪浅的课文,我感受颇深,不禁掩卷沉思……《将相和》记叙了英勇善战的大将军廉颇与勇敢机智的宰相蔺相如之间完整而又曲折的故事,这篇课文分为“完壁归赵”、“渑池之会”、“负荆请罪”三个小故事,赞扬了蔺相如机智勇敢、不畏强暴的斗争精神和以国家利益为重,顾大局识大体的爱国精神,同时也赞扬了廉颇勇于改过的品质。

我比较欣赏蔺相如,他的种种美德都令我深深折服。

特别是那顾大局识大体的精神,我更是敬佩。

他知道将相和,国家则安;将相不和,国家则危,说明他避让廉颇并不是害怕廉颇,而是为了国之利益。

比起他,我可差远了,我虽说不上自私自利,但也差不多。

我脾气比较暴躁,常常为了鸡毛蒜皮的小事,就大动干戈,和同学们闹翻脸,弄得大家都下不了台。

廉将军也不错,他知错就改,实乃“英雄本色”,这一点,我做得……我做得差不多,俗话说得好,“一人做事一人当”一点不错!总而言之,多亏他们都有一颗强烈的爱国之心,这才是将相和的根本原因哪!我要和同学们同心协力,共同把54班这个大家庭搞好,成为人人称赞的好集体!五年级下册语文第18课《将相和》读后感篇2语文书中有一篇名叫《将相和》的课文,我读完后,被廉颇和蔺相如顾大局识大体的精神所感动。

《将相和》这篇课文是一个历史故事,廉颇和蔺相如之所以能千古留名,除了他们那种顾全大局、热爱祖国的精神外,就是他们机智勇敢、英勇善战!让我给你说说这几千年前感人至深的故事吧!那时,秦国最强。

当赵王听说秦王要拿十五座城池换自己的宝贝和氏璧却并无诚意的时候,命蔺相如去对付秦王。

结果蔺相如用自己的聪明才智,以“这块璧有点小毛病”和“要举行盛大的典礼”为借口,不仅没有让自己受到伤害,又保护了和氏璧的安全,使秦王无理进攻赵国。

在渑池会上,蔺相如又以“如果不答应,我就和您拼了”相威胁,维护了赵王的尊严。

接着,大将廉颇看蔺相如职位比他高,很不服气,蔺相如以“国家的利益要靠自己和廉颇一起维护”为理由,告诉廉颇如果两人闹不和,赵国会灭亡,使两人成为了好朋友。

五年级上册语文第18课概括段意

该课文主要讲述了作者在阅读《将相和》这篇文章后,对廉颇、蔺相如以及他们所处时代背景的理解和认识。

文章分为三个部分,第一部分是作者对廉颇和蔺相如的介绍,第二部分是作者对《将相和》这篇文章的介绍,第三部分是作者对历史人物的评价。

第一部分:介绍廉颇和蔺相如

文章首先介绍了廉颇和蔺相如的基本情况。

廉颇是赵国的将军,在长平之战中因失利而被免职。

蔺相如是赵国的上卿,也是一位著名的谋士。

他们在赵国历史上留下了重要的痕迹。

第二部分:介绍《将相和》

文章接着介绍了《将相和》这篇文章的内容。

该文章讲述了廉颇和蔺相如之间的故事,其中蔺相如因智勇双全而受到赵王的赏识,而廉颇因为嫉妒而想要谋害他。

但是,蔺相如以大局为重,避让廉颇,最终使廉颇意识到了自己的错误,并负荆请罪。

这个故事体现了蔺相如的智勇和胸怀,以及廉颇的知错就改。

第三部分:评价历史人物

最后,文章对历史人物进行了评价。

作者认为,廉颇和蔺相如都是历史上的杰出人物,他们的品质和精神都是值得我们学习的。

同时,作者也强调了我们应该以大局为重,注重团队合作,避免内部矛盾的发生。

希望这些信息对您有所帮助。

如果您需要更多信息或有其他问题,请随时告诉我。

2023五年级语文下册《将相和》教案(5篇)五年级语文下册《将相和》教案1教学目标:1、学会本课7个生字及14个新词。

2、理清__的思路。

3、通过对课文的了解,学习蔺相如机智勇敢,不畏艰难,以国家利益为重,顾全大局的优秀品质和廉颇勇于改过的精神,并从中得到启发和教育。

4、弄清各段之间的内在联系及各段与整篇__的关系。

5、分清事情的前因后果。

教学重点、难点:准确概括人物特点,理清各段之间的内在联系及各段与整篇__的关系。

教学过程:第一课时教学目标:1、学会文中的7个生字词,理解文中的几个成语。

2、理清__思路。

教学重点、难点:理清__思路教学过程:一、设计情境,导入新课:同学们,在上课之前,老师先给你们看一幅图片(出示图片),图片上的那两个人是谁?他们之间发生了什么故事呢?这就是我们在新课文《将相和》的学习中所要探讨的问题。

下面大家打开课本第91页,第18课——《将相和》。

1、出示课题《将相和》。

老师上节课已经叫大家预习了,现在老师问你们:这里的“将”指谁?(廉颇);“相”指谁?(蔺相如);“和”在这里是什么意思?(同心协力,保卫赵国)。

2、教师介绍时代背景:故事发生在“战国七雄”(齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦)时期,当时秦国是大的一个,它总有吞掉其他国家的野心。

因此,当时一些中、小国家在军事和外交方面的措施,就具有关系到国家兴亡的重大意义。

《将相和》的故事就是在这个时候发生的。

二、学习生字词:1、自渎课文,找出文中的生字词,借助工具书理解其意思。

2、注意几个字:允:“yǔn”不念“rǔn”;要与“充”区别;削:xūe削弱xiāo削铅笔蔺:lìn蔺相如阑:lán阑尾炎秦:上下结构臣:半包围结构璧:上下结构颇:部首是“皮”或“页”辱:部首是“辰”或“寸”3、借助工具书理解课文中下面几个词语的意思:理直气壮:指理由充分,说话有气势。

完璧归赵:指把和氏璧完好地送回赵国,常用来比喻物归原主。

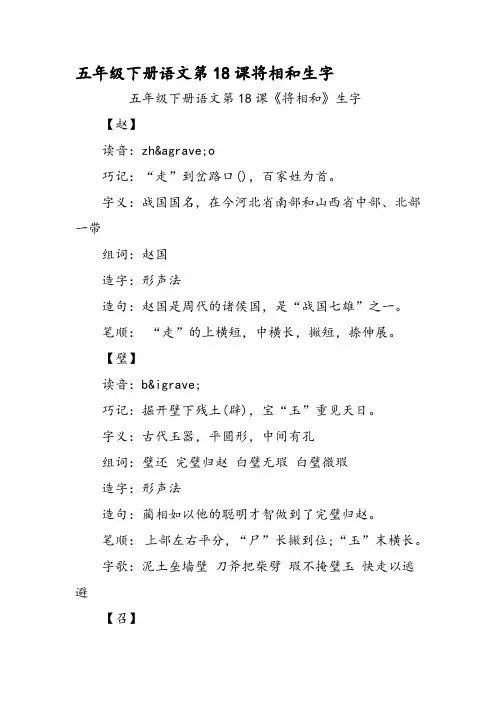

五年级下册语文第18课将相和生字五年级下册语文第18课《将相和》生字【赵】读音:zhào巧记:“走”到岔路口(),百家姓为首。

字义:战国国名,在今河北省南部和山西省中部、北部一带组词:赵国造字:形声法造句:赵国是周代的诸侯国,是“战国七雄”之一。

笔顺:“走”的上横短,中横长,撇短,捺伸展。

【璧】读音:bì巧记:掘开壁下残土(辟),宝“玉”重见天日。

字义:古代玉器,平圆形,中间有孔组词:璧还完璧归赵白璧无瑕白璧微瑕造字:形声法造句:蔺相如以他的聪明才智做到了完璧归赵。

笔顺:上部左右平分,“尸”长撇到位;“玉”末横长。

字歌:泥土垒墙壁刀斧把柴劈瑕不掩璧玉快走以逃避【召】读音:zhào巧记:“刀”“口”。

字义:呼唤,招呼组词:召集召唤召见号召召开造字:形声法造句:课间休息时,班长召集班干部在教室开会。

笔顺:上下基本相等。

下部“口”不宜过宽,宜正。

【诺】读音:nuò巧记:言(讠)说“右”上草(艹)。

字义:①应允②答应的声音,表示同意组词:①诺言许诺②唯唯诺诺造字:形声法造句:妈妈履行了诺言$给我买了一台学习机。

笔顺:左窄右宽。

“右”横长托上,撇画伸展。

【怯】读音:qiè巧记:用心(忄)“去”做。

字义:①胆小,没勇气②俗气,见识不广,不合时宜组词:①胆怯怯场②露怯造字:形声法造句:初上讲台,我还真有几分胆怯。

笔顺:左部竖为垂露竖,两点左低右高;“去”上横短。

【瑟】读音:sè巧记:二王争上座(),“必”然动干戈。

字义:古代的一种弦乐器,通常有二十五根弦组词:鼓瑟弹瑟秋风瑟瑟造字:形声法造句:北方一进入十月,秋风瑟瑟,树叶便开始飘落。

笔顺:上部左右要紧凑;“必”对正上部,卧钩较平。

【拒】读音:jù巧记:“巨”手(扌)一摇,表示不要。

字义:①抵挡,抵抗②【引】不接受组词:①拒敌拒捕②拒绝拒聘拒不执行造字:形声法造句:他的诚意让人无法拒绝。

五年级下册语文第18课将相和课文五年级下册语文第18课《将相和》课文战国时候,秦国最强,常常进攻别的国家。

有一回,赵王得了一件无价之宝,叫和氏璧。

秦王知道了,就写一封信给赵王,说愿意拿十五座城换这块璧。

赵王接到了信非常着急,立即召集大臣来商议。

大家说秦王不过想把和氏璧骗到手罢了,不能上他的当,可是不答应,又怕他派兵来进攻。

正在为难的时候,有人说有个叫蔺相如的,勇敢机智,也许他能解决这个难题。

赵王把蔺相如找来,问他该怎么办。

蔺相如想了一会儿,说∶“我愿意带着和氏璧到秦国去。

如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧送回来。

那时候秦国理屈,就没有动兵的理由。

”赵王和大臣们没有别的办法,只好派蔺相如带着和氏璧到秦国去。

蔺相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。

秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。

蔺相如看这情形,知道秦王没有拿城换璧的诚意,就上前一步,说∶“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。

”秦王听他这么一说,就把和氏璧交给了蔺相如。

蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。

他理直气壮地说∶“我看您并不想交付十五座城。

现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏璧就要向柱子上撞。

秦王怕他真的把璧撞碎了,连忙说一切都好商量,就叫人拿出地图,把允诺划归赵国的十五座城指给他看。

蔺相如说和氏璧是无价之宝,要举行个隆重的典礼,他才肯交出来。

秦王只好跟他约定了举行典礼的日期。

蔺相如知道秦王丝毫没有拿城换璧的诚意,一回到宾馆,就叫手下人化了装,带着和氏璧抄小路先回赵国去了。

到了举行典礼那一天,蔺相如进宫见了秦王,大大方方地说∶“和氏璧已经送回赵国去了。

您如果有诚意的话,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来,决不失信。

不然,您杀了我也没有用,天下的人都知道秦国是从来不讲信用的!”秦王没有办法,只得客客气气地把蔺相如送回赵国。

五年级下册语文第18 课将相和教课设计五年级下册语文第 18 课《将相和》教课设计1 【教课目的】学会十个生字,能正确读写生字词语。

能正确、流畅、有感情地朗诵课文。

意会三个小故事之间的内在联系。

认识课文内容,领会人物的爱国和他们各自的美好品质。

【教课重难点】意会三个小故事之间的内在联系。

领会人物的美好质量。

【课时安排】2课时第一课时:任务读熟课文,理解要点生字词。

分清三个故事的起止段,并用小标题归纳。

理清三个小故事的内在联系。

学习“负荆请罪”这个故事,领会廉颇的质量。

第二课时1、学习“物归原主”和“渑池之会”这两个故事。

2、经过抓要点语句及感情朗诵领会蔺相如那张嘴的厉害 ( 蔺相如的崇高质量) 。

【教课过程】一、讲话,复习旧知。

同学们 , 我们上节课已经学习了 , 《将相和》中的第三个故事 : 负荆请罪 , 你们感觉自己学得怎么样呀 ?(1 、生:很好 ! 老师:自信最美 ! 那敢不敢接受老师的检查呢 ?2、生:不太好。

老师:真谦逊呀 ! 让我检查一下好吗 ?)( 一) 谁敢把课题讲一讲?( 二) 谁来谈谈课文的构造?( 三) 经过学习“负荆请罪”这个故事,你对文中的主人公有了哪些认识,蔺相如是个什么样的人?廉颇又给你留下了什么样的印象呢?( 四) 为了国家的利益,廉颇背负荆条主动到蔺相如家请罪,赵国的两大重臣终于握手言和了。

我们衷心的替赵王感到快乐,快乐之余,难免产生这样的疑问,在此从前,终究是什么原由让这两位举足轻重的人物闹起了矛盾,丧失了和气呢 ?引出“不睦”之根来源因导入新课。

学生思虑后,可能A、用自己的话说。

找到第 16 自然段二、复习不睦之根来源因导入新课1、学生思虑后,可能①用自己的话说②可能找到第16自然段两种状况。

2、学生齐读第16 自然段,老师发问:廉很是什么感觉不佩服呢 ?( 学生谈谈自己的看法)3、念书,要能领会出此中蕴涵的感情,你们能做到吗?假如做到了,才叫真实地念书。

18《将相和》教学设计教学目标 :1、学会本课 7 个生字,会写 9 个生字。

理解“完璧归赵、无价之宝”等词语的意思。

2、有感情地朗读课文。

3 了解课文内。

领悟 3 个故事之间的内在联系。

抓人物言行感受人物品质和爱国思想。

懂得“国家利益高于一切”、“和为贵”的道理。

教学重、难点读讲故事,感受人物形象。

把握 3 个故事之间的联系。

教学准备:教学过程第一课时教学目标 :1、学会本课 7 个生字,会写 9 个生字。

理解“完璧归赵、无价之宝”等词语的意思。

2、了解课文的主要内。

一、导入1、(板书:和)和,一个简单的汉字,不仅渗透着中国人几千年来待人接物的处事智慧,更体现了中国思想文化的博大精深和源远流长。

(课件① :奥运会开幕式“和”字部分的精彩镜头)两千多年前,孔子曾沿黄河奔波,把“和为贵”的信条四处传播。

他经常以“和”训导自己的弟子:立身处世要“克己”,要由“人和”推及“政和”,甚至延续到整个人类,达到“四海之内皆兄弟也”。

汉朝司马迁在《史记》中也给我们讲述了一个关于“和”的故事-—题目是------《将相和》。

(板书课题 )二、检查预习:(1)同桌检查生字。

不懂的词踢出来和大家讨论。

(2)聊课文内容课文中“将、相”分别指的是谁?文章讲了几个小故事?(3)说说每个故事的大概内容。

并用小标题概括。

板书:完璧归赵、渑池之会、负荆请罪(指导书写“璧”、“荆”生字及“蔺”和“廉”,特别是“廉”字)3、理清课文层次:完璧归赵——渑池之会——负荆请罪三、设疑:这三个故事之间有内在 i 联系吗 ?第二课时教学目标 :1、有感情地朗读课文。

2、抓人物言行感受人物品质和爱国思想。

懂得“国家利益高于一切”、“和为贵”的道理。

学习新课 :板块一:找准矛盾焦点,形成探究主题1、目是《将相和》,那肯定有不和的候,什么不和呢?快速文,看看廉是怎么的?2、生文,找到第十六自然段廉的,指名。

“我廉攻无不克,无不,立下多大功。

他相如有什么能耐,就靠一嘴,反而爬到我上去了。

五年级语文下册第十八课将相和句子赏析《将相和》是五年级语文下册第18课,同学们在做句子赏析时要考虑哪些方面呢?店铺为五年级师生整理了《将相和》课文句子赏析,希望大家有所收获!五年级语文下册第十八课《将相和》课文句子赏析1、这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。

蔺相如觉察到秦王根本无诚意拿城换玉,就上前一步,故意说璧上有瑕,巧妙地将和氏璧要回手中。

这一言行充分表现了他的机智。

璧当时在秦王手里,硬上去夺,既失礼,秦王左右也会上来阻拦;直接指出秦王的无信讨还和氏璧,秦王非但不承认不还璧,还会指责蔺相如无理和小家子气;此时的蔺相如充分看透了秦王的心理,即对和氏璧的好奇和喜爱的心理,蔺相如顺其心理,做法又合情合理,利令智昏的秦王怎能不上当。

2、蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。

他理直气壮地说:“我看您并不想交付十五座城。

现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏璧就要往柱子上撞。

“理直气壮”,指理由充分,说话有气势。

真是手中有璧,心中有底。

蔺相如知道秦王特别喜欢这块璧,于是抓住秦王喜欢璧的心理,威胁秦王,吓唬秦王。

一个“撞”字足以表现出蔺相如的勇敢无畏,也可看出他的才智过人。

3、蔺相如说和氏璧是无价之宝,要举行个隆重的典礼,他才肯交出来。

在秦王假意答应给城后,蔺相如又提出举行授璧典礼的主意,既赢得把璧送回赵国的时间,又可以让更多的人知道秦王以城换璧的事是真是假,他说话是不是算数。

由此看出蔺相如做事考虑得非常周全,一点空子不留给秦王。

4、到了举行典礼那一天,蔺相如进宫见了秦王,大大方方地说:“和氏璧已经送回赵国去了。

您如果有诚意的话,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来,决不失信。

不然,您杀了我也没有用,天下的人都知道秦国是从来不讲信用的!”秦王没有办法,只得客客气气地把蔺相如送回赵国。

蔺相如非常聪明,派人把璧送回赵国,先发制人。

假如秦王一生气,真杀了他,也保证了和氏璧完好归赵。