胆道系统

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:4

胆道系统护理试题答案一、选择题1. 胆道系统的主要功能是()。

A. 分泌胆汁B. 储存胆汁C. 排泄胆汁D. 吸收胆汁答案:A2. 以下哪项不是胆石形成的原因?A. 胆固醇过高B. 胆汁成分异常C. 胆囊功能减退D. 饮食习惯健康答案:D3. 胆道感染最常见的病原体是()。

A. 金黄色葡萄球菌B. 大肠杆菌C. 链球菌D. 寄生虫答案:B4. 胆道系统疾病患者护理中,不正确的做法是()。

A. 鼓励患者多饮水B. 给予低脂肪饮食C. 限制患者活动D. 定期更换卧位答案:C5. 胆道系统疾病术后护理中,护士应特别注意()。

A. 观察伤口愈合情况B. 防止术后出血C. 监测生命体征D. 所有选项都是答案:D二、判断题1. 胆囊炎患者应严格禁食。

()答案:错误2. 胆道系统疾病患者术前不需要特殊准备。

()答案:正确3. 胆道蛔虫症是胆道系统常见的疾病之一。

()答案:正确4. 胆道系统疾病患者术后应避免剧烈运动。

()答案:正确5. 胆石症患者可以通过口服药物溶解胆石。

()答案:错误三、简答题1. 简述胆道系统的基本结构。

答:胆道系统主要包括肝脏内的肝管、肝外的胆总管、胆囊和胆囊管。

肝脏产生胆汁,通过肝管流入胆囊储存,需要时再通过胆总管排入十二指肠。

2. 描述胆道系统疾病患者术前的护理措施。

答:术前护理措施包括了解患者的病史和身体状况,解释术前准备的重要性,指导患者进行必要的空腹和清洁肠道,监测患者的生命体征,以及提供心理支持和安慰。

3. 阐述胆道系统疾病患者术后的护理要点。

答:术后护理要点包括密切观察患者的生命体征和伤口情况,预防感染,管理疼痛,鼓励患者早期活动,促进肠道功能恢复,以及提供合适的饮食指导。

四、案例分析题患者,女性,45岁,因右上腹疼痛入院,诊断为胆囊结石伴急性胆囊炎。

患者有恶心、呕吐症状,体温38.5℃,白细胞计数升高。

问题:1. 针对该患者的情况,护理人员应采取哪些措施?答:护理人员应监测患者的生命体征,特别是体温和脉搏,提供适当的降温措施;观察和记录呕吐情况,避免患者脱水和电解质紊乱;提供清淡、低脂肪的饮食,避免刺激胆囊收缩;给予适当的止痛药物,并在医生指导下使用抗生素预防感染。

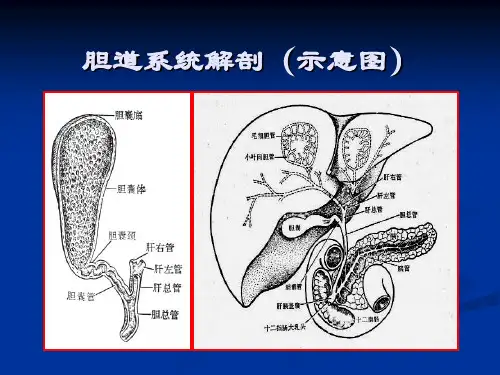

系统解剖学—消化系统之胆道系统一、概述肝外胆道系统是指包括胆囊和输胆管道(肝左管、肝右管、肝总管和胆总管)。

这些管道与肝内胆道一起,将肝分泌的胆汁输送到十二指肠腔。

胆囊管比胆囊颈稍细,长约3~4cm,直径0.2~0.3cm,在肝十二指肠韧带内与其左侧的肝总管汇合,延续为胆总管。

胆囊内面被有黏膜,其中底和体部的黏膜呈蜂窝状,而衬于颈和管部分的黏膜呈螺旋状突入腔内,形成螺旋襞。

螺旋襞可控制胆汁的流入和流出。

有时较大的结石,也常由于螺旋襞的阻碍而嵌顿于此。

胆囊管、肝总管和肝的脏面围成的三角形区域称胆囊三角(Calot三角),三角内常有胆囊动脉通过,因此该三角是胆囊手术中寻找胆囊动脉的标志。

三、肝管与肝总管肝左、右管分别由左、右半肝内的毛细胆管逐渐汇合而成,出肝门后即合成肝总管。

肝总管长约3cm,下行于肝十二指肠韧带内,并在韧带内与胆囊管以锐角结合成胆总管。

四、胆总管胆总管由肝总管与胆囊管汇合而成,胆总管的长度取决于两者汇合部位的高低,一般长约4~8cm,直径0.6~0.8cm,若超过1.0cm,可视为病理状态。

胆总管在肝十二指肠韧带内下行于肝固有动脉的右侧、肝门静脉的前方,向下经十二指肠上部的后方,降至胰头后方,再转向十二指肠降部中份,在此处的十二指肠后内侧壁内与胰管汇合,形成一略膨大的共同管道称肝胰壶腹(或称Vater壶腹),开口于十二指肠大乳头,少数情况,胆总管未与胰管汇合而单独开口于十二指肠腔。

在肝胰壶腹周围有肝胰壶腹括约肌包绕,此外,在胆总管末段及胰管末段周围亦有少量平滑肌包绕。

以上三部分括约肌统称为Oddi括约肌。

Oddi括约肌平时保持收缩状态,由肝分泌的胆汁,经肝左、右管、肝总管、胆囊管进入胆囊内贮存。

进食后,尤其进高脂肪食物,在神经体液因素调节下,胆囊收缩,Oddi括约肌舒张,使胆汁自胆囊经胆囊管、胆总管、肝胰壶腹、十二指肠大大乳头排入十二指肠腔内。

胆总管与胰管的开口类型:①胆总管与胰管在十二指肠壁内汇合,共同开口于十二指肠大乳头。

胆道系统分级

摘要:

一、胆道系统的概念与组成

1.胆道系统的定义

2.胆道系统的组成

二、胆道系统的分级

1.胆囊

2.肝内胆管

3.肝外胆管

三、各级胆道系统的主要功能

1.胆囊的功能

2.肝内胆管的功能

3.肝外胆管的功能

四、胆道系统分级对疾病诊断的意义

1.胆囊疾病的诊断

2.肝内胆管疾病的诊断

3.肝外胆管疾病的诊断

正文:

胆道系统是人体内一个重要的消化系统组成部分,它负责对胆汁的产生、储存和排泄。

根据胆道系统的解剖结构,可以将其分为胆囊、肝内胆管和肝外胆管三个级别。

首先,胆囊是胆道系统中的一个重要组成部分,它主要负责胆汁的储存。

胆囊呈囊状,位于肝脏下方,与肝脏的胆管相连。

胆囊的主要功能是在进食后储存胆汁,以备在消化过程中需要时排放。

其次,肝内胆管是胆道系统的另一个重要组成部分,它负责胆汁的产生和排泄。

肝内胆管分为两个部分:肝细胞性胆管和肝内胆管。

肝细胞性胆管负责胆汁的产生,而肝内胆管则负责胆汁的排泄。

胆汁由肝细胞产生,经过肝内胆管进入肝外胆管。

最后,肝外胆管是胆道系统的最后一部分,它负责胆汁的排泄。

肝外胆管分为胆总管和胆囊管两部分,它们将胆汁输送到胆囊或肠道,以帮助消化。

胆道系统的分级对疾病的诊断具有重要意义。

例如,胆囊疾病的诊断可以通过检查胆囊的状况来进行;肝内胆管疾病的诊断可以通过检查肝内胆管的状况来进行;肝外胆管疾病的诊断可以通过检查胆总管和胆囊管的状况来进行。

胆道系统(一)胆道系统的组成与功能胆道系统包括肝内外胆管、胆囊及奥迪(Oddi)括约肌等部分。

肝内肝管起始于肝内毛细血管,其末端与胰腺管汇合,开口于十二指肠乳头,其外有Oddi括约肌围绕。

肝总管与胆囊汇合成胆总管,胆总管长约7~9em,胆总管直径0.6~0.8era,大于1cm为病理性。

肝管是接受肝细胞分泌的胆汁,送人胆囊。

胆囊为梨形囊性器官,其功能为储存、浓缩与输送胆汁。

(二)胆汁的生成、分泌和代谢1.胆汁分泌成分和功能成人每天由肝细胞、胆管分泌胆汁约800~1200ml。

胆汁中97%是水分,其他成分是胆汁酸、胆盐、胆固醇、磷脂酰胆碱(卵磷脂)、胆色素、脂肪酸、氨基酸、酶类、无机盐、刺激因子等,胆汁呈中性或弱碱性。

2.胆汁的生理功能(1)乳化脂肪,胆盐随胆汁进入肠道后与食物中的脂肪结合使之形成能溶于水的脂肪微粒而被肠粘膜吸收,并能刺激胰脂肪酶的分泌和激活,水解脂类,促使脂肪、胆固醇和脂溶性维生素A、维生素D、维生素E、维生素K的吸收。

(2)胆盐有抑制肠内致病菌生长繁殖和内毒素形成的作用。

(3)刺激肠蠕动。

(4)中和胃酸。

3.胆汁分泌的调节(1)胆汁分泌的调节受神经内分泌的调节。

(2)促胰液素、促胃液素、胰高血糖素、肠血管活性肽可促进胆汁分泌,促胰液素促进作用最强。

(3)生长抑素、胰多肽等抑制胆汁分泌。

(4)食物中脂肪、蛋白质的分解产物可促进促胰液素和促胆囊收缩素的分泌。

(三)胆囊的生理功能正常情况下,Oddi括约肌压力高于胆囊内压力,胆汁只能储存在胆囊内,当进食时,Oddi括约肌松弛,胆汁排人十二指肠。

胆囊的功能有:1.浓缩胆汁24小时胆囊可接受500ml胆汁,胆囊容积40~60ml,胆囊粘膜可吸收胆汁中的水、钠、氯,使胆汁浓缩5~10倍,胆囊中的胆汁胆盐、胆色素、胆固醇浓度高于肝胆汁5~10倍。

2.排出胆汁胆汁的分泌是持续性的,胆汁的排出随进食而间断性排出,排出量与进食量和内容有关,一般可剩余15%。

胆道系统的总结1. 胆道系统的概述胆道系统是指由肝脏、胆囊和胆管所组成的一系列器官和管道,主要功能是合成、储存和分泌胆汁,参与消化和吸收脂肪。

胆道系统包括肝内胆管、肝外胆管、胆囊及胆总管等组成部分。

2. 肝内胆管肝内胆管是指位于肝脏内部,与肝细胞相连的一系列细小的管道,其作用是将肝脏合成的胆汁收集起来并传输至肝外胆管。

肝内胆管的汇合形成肝总管。

3. 肝外胆管肝外胆管是指从肝脏到十二指肠的一段管道,分为左右两支,分别为左肝管和右肝管。

它们汇合形成胆总管,将胆汁输送到十二指肠。

4. 胆囊胆囊是一个位于肝脏下表面的囊状器官,主要作用是储存和浓缩胆汁。

胆囊内膜有许多微绒毛状的皱褶,可以增加其表面积,帮助吸收水分,使胆汁浓缩。

当食物进入十二指肠时,胆囊会收缩,将浓缩的胆汁释放至胆总管,进而进入十二指肠,参与消化和吸收脂肪。

5. 胆总管胆总管是肝外胆管和胆囊输送胆汁的主要通道,其直径通常约为6-8mm。

在十二指肠附近,胆总管与胰腺的胰管汇合,形成壶腹部,最终与十二指肠开口相连。

通过胆总管,胆汁进入十二指肠与胰液混合,促进脂肪的消化和吸收。

6. 胆道系统的生理功能胆道系统的主要功能是合成、储存和分泌胆汁,参与消化和吸收脂肪。

胆汁是一种由肝脏合成的黄绿色液体,其中含有胆色素、胆酸、胆固醇、溶解脂肪的酶等物质。

胆汁的合成主要发生在肝脏,然后通过胆管输送至胆囊,进行储存和浓缩。

当食物摄入后,胆囊收缩排出浓缩的胆汁,参与脂肪的消化和吸收。

此外,胆汁还具有抗菌作用,可以预防和控制肠道内的细菌感染。

胆汁中的胆酸可以促进脂肪的乳化作用,使其更易于被脂肪酶消化并被小肠吸收。

7. 与胆道系统相关的疾病胆道系统可能会受到多种疾病的影响,常见的疾病包括:•胆结石:胆道中形成的固体结石,可能引起胆绞痛、黄疸等症状。

•胆囊炎:胆囊发炎,常见症状为右上腹痛、发热等。

•胆管炎:胆管发炎,常见症状为黄疸、腹痛等。

•胆管扩张:胆管的狭窄或堵塞导致胆管扩张,可能引起黄疸、腹痛等。

胆道系统的解剖

胆道系统指的是胆囊、肝内胆管和肝外胆管的结构。

它起

到储存、浓缩和排泄胆汁的功能。

胆道系统的解剖结构包括以下部分:

1. 胆囊(Gallbladder):位于肝右叶的下表面,形状像梨,具有储存和浓缩胆汁的功能。

胆囊与肝内胆管通过胆囊管

相连。

2. 肝内胆管(Intrahepatic bile ducts):这些管道位于肝脏内部,将肝细胞产生的胆汁从肝脏输送到肝外胆管。

肝

内胆管最终汇集成肝总管。

3. 肝总管(Common hepatic duct):该管道是肝内胆管的汇集部分,由肝内胆管和肝囊管的结合组成。

4. 肝囊管(Cystic duct):肝囊管是连接胆囊和肝总管的管道,它负责将储存在胆囊中的胆汁输送到肝总管。

5. 肝外胆管(Extrahepatic bile ducts):肝总管与胰腺的胰管在胰头处相遇,形成主胆管。

主胆管经过胆囊下方的壁射孔时,将胆汁进一步输送到十二指肠。

6. 十二指肠(Duodenum):主胆管通过胆总管进入十二指肠的Vater乳头。

胆道系统的解剖结构独特而复杂,其中每个部分都有特定的功能,协同工作以完成胆汁的储存、浓缩和排泄。

胆道系统解剖和生理特点怎样?(1)胆道:由各级胆管和胆囊组成,具有输送贮存和浓缩胆汁的功能。

胆管起始于肝脏汇管区的胆小管,它们相互汇合,逐渐形成小叶间胆管和左、右肝管,在肝门处汇合成肝总管,胆囊通过胆囊管与肝总管汇合成胆总管(图8-1)。

(1)胆囊:通常位于右锁骨中线和第九肋软骨交叉处,借结缔组织连接,附着于肝脏的胆囊窝内,长7-9CM,宽2.5-3.5cm,容量约35-40ml,可分为底、体和颈三部。

底部突出在肝脏下缘,通常指向前下方,贴近十二指肠和横结肠,与前腹壁相连接。

体部呈漏斗状,紧贴在肝脏的胆囊窝内。

颈部在胆囊窝的最深处,常呈s状弯曲,与胆囊管相接处有一囊状凸出,称为哈德门氏袋,通常胆囊结石多藏在于此。

胆囊的大小、形态和位置均有较大的变异,并且与胆囊内胆汁充盈情况和体位的改变有关。

(2)胆管:肝内胆管由胆小管、小叶间胆管和左、右肝管组成。

左肝管平均长1.6cm,右肝管平均长0.8cm。

左、右肝管直径为2毫M,肝内胆管在肝脏内呈树枝状分布,与相应门静脉伴行。

肝外胆管分为以下几部分:•肝总管在门静脉右支起始部之前上方由左、右肝管汇合而成。

长3-4cm,直径0.4-0.6cm。

在肝十二指肠韧带内下行,其左为肝动脉,左后方为门静脉。

•胆囊管由胆囊颈向左后下延续而成,长2.5-4cm直径0.2-0.3cm.胆囊管内的粘膜有螺旋式粘膜皱壁有节制胆汁的出入功能。

•胆总管由肝总管和胆囊管汇合而成,长7-9cm,直径o.6-0.8cm,管壁内含大量的弹力纤维,有一定的舒缩能力,胆总管在肝、十二指肠韧带内下行,位于门静脉之前,肝动脉之右侧,下段位于十二指肠第一段和胰腺头部之后,约2/3的人贯穿胰腺头部,其余1/3在胰腺头部后面的沟内,末端到达十二指肠第二段的后内侧,在肠壁内扩大形成胆道口进入肠腔。

约70%胆总管壶腹部和胰管互相汇合,构成同一出口,出口处有括约肌围绕,谓之胆道口括约肌,出口的口径约0.9cm.166.B超胆道检查的适应证有哪些?(1)胆道感染如急、慢性胆囊炎(胆囊萎缩、胆囊积液)。

胆道系统应用解剖和生理概要一、胆道系统应用解剖胆道系统包括了肝内胆管和肝外胆道两大部分,肝内胆管包括毛细胆管、终末小胆管、小叶间胆管、肝段胆管、肝叶胆管、肝左右管;肝外胆道包括肝总管、胆囊、胆囊管、胆总管及壶腹部。

肝脏和胆道系统的发生、发展是一复杂过程,所以带来许多解剖上的畸形。

从肝内的胆小管开始,最终到胆总管末端的十二指肠乳头,成为一条主要功能为输送肝胆汁的管道,但它并非仅仅是一条输送管道,胆管上皮细胞一一胆管细胞虽仅占肝脏细胞总量的3%〜5%,但它却制造出每日排出胆汁的40%o应当重新审视胆道系统的功能,它对胆汁的生成、调节与胆汁酸的相互作用、内分泌、旁分泌和免疫作用均十分重要。

需加深对胆道系统的解剖和生理病理学认识,并据此改变对胆道疾病的诊治概念。

(一)胆道系统胚胎学和常见先天性畸形胆道系统和肝脏均自胚胎前肠发育而来,在4周时,前肠末端的腹侧上皮增生,并突出形成一憩室样囊状突起,称肝憩室,这是肝、胆囊和胆管的共同胚胎原基,后来生长延伸进入原始横膈内,下端扩大分为头尾两支。

头支较尾支大,后发育为肝实质、肝内胆管和肝管;尾支开始为实心的细胞索,最早形成胆总管,胆囊管次之,最后出现胆囊,胆囊在第8周时才形成囊腔。

胆总管开始是开口于十二指肠腹侧壁,但十二指肠转位和右侧壁发育快于左侧壁,胆总管开口就渐向十二指肠内背侧移位,最终与胰腺管汇合共同开口于十二指肠。

如在胚胎发育过程中出现发育不全或重建受阻,即可发生各种先天性畸形疾病。

1胆管闭锁正常情况下,肝内、外胆管有一个管腔暂时闭合和重新管腔化的过程,如管腔化重建受阻,就可能发生肝内或肝外胆管闭锁,肝外闭锁较多见。

2.胆总管囊肿这是在胚胎发育过程中,胆总管与胰腺管交汇处的连接异常,致使胰液反流至胆总管,破坏其上皮而产生各种形状的囊肿。

其他如胆总管管壁薄弱和管内压力增加也可致病。

3.胆囊先天性畸形①胆囊憩室:可发生在颈体和底部;②胆囊管异常:如胆囊管缺如、异常开口、走行异常等;③双胆囊:同时有两条胆囊管,分别开口于胆总管;④胆囊缺如:可无胆囊、无胆囊管或实体胆囊等。

胆道系统

百科名片

胆道系统主要包括胆囊、肝总管和胆总管。

胆囊呈梨形,位于肝下面右侧纵沟的前部,借胆囊管连接于胆总管,胆囊露出肝前缘的部分叫胆囊底,其体表投影是在右侧腹直肌外缘与肋弓交界处。

肝左右叶的左右肝管出肝门后汇合成肝总管,肝总管与胆囊管汇合成胆总管。

胆总管长约6~8cm,在肝十二指肠韧带内下行于十二指肠球部和胰头的后方,末端与胰管汇合并扩大成乏特壶腹,开口于十二指肠降部,在开口处有奥狄氏括约肌环绕。

目录

肝外胆道系统主要包括:

1胆道系统运动功能及障碍:1胆道系统动力学

12胆道系统运动功能调节

12.1胆管运动功能调节

12.2胆囊运动功能调节

12.3Oddi括约肌运动功能与调节

13胆道系统运动与进餐、消化周期关系

14胆道系统运动障碍性疾病4.1胆总管

14.2胆囊

14.3Oddi括约肌运动障碍

15胆道运动功能障碍的检查5.1口服胆囊造影剂

15.2腹部B超检查

15.3

15.4

15.5

15.6

展开

编辑本段肝外胆道系统主要包括:

肝细胞分泌的胆汁平时经肝总管流入胆囊内储存和浓缩,当进食时,奥狄氏括约肌开放,胆囊收缩,促使胆汁经胆总管流入十二指肠。

肝管、肝总管或胆总管的任何一处受到压迫,均可引起胆汁排泄障碍,出现梗阻性黄疸。

编辑本段胆道系统运动功能及障碍:

1胆道系统动力学

胆道系统动力学较为复杂,包括胆囊、胆管和Oddi括约肌3个部分组成. 其运动的发生根据刺激原部位分为4相:头相、胃相、肠相及回肠结肠相,且受神经、激素以及部分交互作用的旁分泌因子所控制. 肝内静水压(肝内胆汁分泌压)为(2.64~2.94)kPa,肝外胆管内压为(0.98~1.37)kPa,而Oddi括约肌压力为(1.07~1.47)kPa. 当胆囊排空后其内压下降至0.98kPa以下,最低至0.49kPa左右,使胆液流入胆囊,在胆囊收缩前,胆囊颈管括约肌和Oddi括约肌先暂时性收缩,使胆囊压上升至(1.77~2.16)kPa,以便在胆囊颈管括约肌和Oddi括约肌松弛时使胆液能较快地排入胆总管和十二指肠. 肝胆汁的正常分泌压是胆汁流动的驱动力,而胆道系统动力学的调节,依靠胆管、胆囊和Oddi括约肌三个部分的正常运动功能

2胆道系统运动功能调节

2.1胆管运动功能调节

肝内胆管均无平滑肌细胞,肝外胆管平滑肌细胞发现率:肝总管24%,胆总管十二指肠上段53%,胰腺段87%,胆总管上段仅有少量环行或纵行的平滑肌束,而在壶腹部形成胆总管括约肌,胆管壁内神经细胞较多,但未形成境界清楚的壁内神经丛,胆总管有主动的伸长和缩短运动,这种运动在胆汁的转送中起着重要作用. 自主神经使胆道张力维持正常状态,胆液流动依靠胆道内压力梯度差. 若胆总管压力超过2.94kPa,胆总管直径可间接反映胆总管压力,正常胆总管直径为(6~8)mm,大于9mm 认为胆总管扩张.

2.2胆囊运动功能调节

胆囊分为胆囊底、胆囊体、胆囊颈和胆囊管,胆囊管长约(3~4)cm,直径(2~3)mm. 胆囊管近胆囊颈有螺旋状粘膜皱襞称海斯特瓣,由平滑肌构成. 可防止胆囊管的过度膨胀和塌陷,胆囊有纵行肌、斜行肌和少许松散排列的环形肌组成的平滑肌层,胆囊壁平滑肌收缩可排空胆汁,胆囊充盈主要与肝细胞分泌胆汁量和Oddi括约肌收缩有关,胆囊管内螺旋状粘膜皱襞有胆囊泵作用,有助于胆囊充盈. 胆囊运动功能调节分神经调节,体液调节两部分. 神经调节包括交感神经、副交感神经及肽能神经. 胆囊平滑肌有肾上腺素α和β受体,分别介导兴奋及抑制效应,胆囊平滑肌α受体较少而β受体占优势,刺激交感神经的静效应是胆囊舒张有利胆囊充盈. 胆囊壁平滑肌有乙酰胆碱受体,介导收缩,迷走神经和肠神经系统兴奋引起胆囊收缩. 肽能神经能分泌血管活性肠肽等肽类胃肠道激素及介质,认为兴奋使胆囊舒张. 体液调节较为复杂,与神经调节协调正常,具有兴奋作用的激素主要有胆囊收缩素、P物质、促胃液素、胃动素、蛙皮素、促胰液素. 抑制作用的介质包括胰高糖素、血管活性肠肽、胰多肽、生长抑素、神经降压素、氧化氮. 胆囊运动功能调节以体液调节为主.

2.3Oddi括约肌运动功能与调节

Oddi括约肌由4部分构成:胆总管括约肌、胰管括约肌、壶腹括约肌、中间纤维.

胆总管括约肌和中间纤维可见于所有人,而仅1/3和1/6的人有胰管和壶腹括约肌. Oddi括约肌可调节胆汁和胰液的排出,防止胆汁进入胰管. 正常人胆总管压力约0.66kPa,胰管压1.26kPa,Oddi括约肌压力基础压1.33kPa,波频率2.6/min,波幅13.73kPa,持续时间4.8s, 前向波平均59%,自发波28%,逆行波14%,胆囊壁肌收缩,驱动胆汁流向十二指肠,而Oddi括约肌收缩,阻止胆液流向十二指肠. Oddi 括约肌运动调节十分复杂,刺激迷走神经可松弛Oddi括约肌,并使胆囊排空增加. 交感α肾上腺素能受体激活可使Oddi括约肌收缩,而β肾上腺素受体激活可使其舒张. 兴奋Oddi括约肌的体液有P物质、神经肽、促胃液素、神经加压素、促胰液素、胃动素. 抑制作用的有促胰液素(生理剂量),雌激素、胰多肽、胰高糖素、生长抑素.

3胆道系统运动与进餐、消化周期关系

进餐后Oddi括约肌基础压下降,收缩幅减少,持续时间短,但频率不变;此时十二指肠迁移运动复合波(MMC)消失,因进食后胆囊收缩素的分泌,使胆囊收缩,Oddi括约肌舒张,有利于胆汁流入十二指肠,胆囊收缩时间的长短和力量取决于进餐的种类,如大量脂肪饮食则胆囊加倍收缩并持续较长时间,一般以3mL/min流向十二指肠. 这种排空在餐后1h左右达到高峰. 胃肠道每100min~200min出现一次MMC,在MMC Ⅰ相胆囊处于松弛静止状态,胆囊内张力性压力较低,最大值0.3kPa,此时肝脏分泌胆汁以(0.5~1)mL/min不断流向胆囊,仅20%胆汁流向十二指肠,当MMC Ⅱ相时,胆囊逐渐开始收缩,与胆囊排空密切相关. 此期与胃动素水平升高有关,于MMC Ⅲ相,血浆胃动素水平达高峰. Oddi括约肌于MMC Ⅰ相几乎无蠕动性收缩,此时括约肌起阀门作用,使胆液易流入胆囊,较少进入十二指肠,于MMC Ⅱ相胆囊开始收缩,Oddi括约肌紧随松弛,胆汁以1mL/min流向十二指肠,于MMC Ⅲ相Oddi 括约肌以6~8次/min频率规则地正向蠕动,使胆汁以脉冲式排入十二指肠. 胃窦收缩可以增加胆汁的排出,不受促胃液素影响,由迷走神经旁路参与调节.

编辑本段4胆道系统运动障碍性疾病

4.1胆总管

胆总管压力(0.98~1.37)kPa,若压力超过2.15kPa,胆道造影剂向静脉反流,压力超过2.94kPa使胆管内胆汁反流致阻塞性黄疸,若为感染胆汁可发生菌血症. 正常胆管内径为(6~8)mm,内径大于9mm为胆总管扩张,当胆总管下段有梗阻致扩张但压力尚未超过2.94kPa时,在临床可不出现阻塞性黄疸的征象.

4.2胆囊

胆囊收缩能力过强,胆汁迅速排空,使胆总管在短时间内骤然扩张可致右上腹疼痛. 反之胆囊收缩功能低下致使胆汁郁积,有利于胆囊炎症发生及结石形成. 部分胆囊切除患者存在肝管、胆总管及肠显象时间延长(用单光电子发射计算机断层显象法),说明胆道术后综合征与胆道和Oddi括约肌功能紊乱有关. 胆囊颈管综合征是功能性胆流障碍的一种类型,胆囊管及颈部张力过高,临床上可呈现一过性胆区钝痛甚至绞

痛.

4.3Oddi括约肌运动障碍

Oddi括约肌痉挛使基础压升高,使胆液流入十二指肠受阻,当Oddi括约肌基础压大于1.42kPa时,可造成胆汁郁滞,胆道扩张引起疼痛. Oddi括约肌周期性收缩过频,幅增大,胆道压力上升使人感到上腹部不适或者诱发胆绞痛. Oddi括约肌收缩传导顺行方向减少而逆行收缩增加,可阻滞胆液流向十二指肠. 使胆汁郁滞,同时也可影响胰液排出和胰管压力升高.

编辑本段5胆道运动功能障碍的检查

5.1口服胆囊造影剂

可了解胆囊显影情况及通过脂餐试验判断胆囊收缩排空功能.

5.2腹部B超检查

不仅能测量胆囊容积和胆、胰管直径,还可利用脂餐或注入CCK刺激,观察胆汁排泄情况. 在正常情况下脂餐或注射CCK后Oddi括约肌松弛,胰胆管直径减少或无扩张,若直径反增宽≥2mm,说明Oddi括约肌功能紊乱

5.3

内镜逆行胰胆管造影不仅能观察胆管、胆囊、胰管、乳头有否结构异常,还可明确造影剂排空情况.

5.4

Oddi括约肌测压可了解胆、胰管内压,Oddi括约肌基础压;Oddi括约肌收缩幅度、频率、时间;Oddi括约肌基础收缩传播方向.

5.5

放射性核素及单光子发射电子计算机断层显象可了解肝脏——十二指肠胆液转运时间.

5.6

磁共振胰胆管成象可了解有否Oddi括约肌功能失调. 总之胆道系统的运动功能是一个复杂问题,消化间期MMC和胆囊收缩之间的偶联仍需评估,促胃液素在胃相控制中的作用仍有争论. 神经激素的相互作用如两个介质的作用是相加或是强化此外,这些作用是否通过神经改变胃肠激素的释放或直接相互作用等问题尚需进一步研究. 胆道系统运动功能也缺乏全面、价廉、简单的检查方法,其异常的诊断也很难作出全面准确诊断. 所以作这方面研究对指导治疗仍是很有意义.。