教育技术学的理论基础(上)

- 格式:ppt

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:38

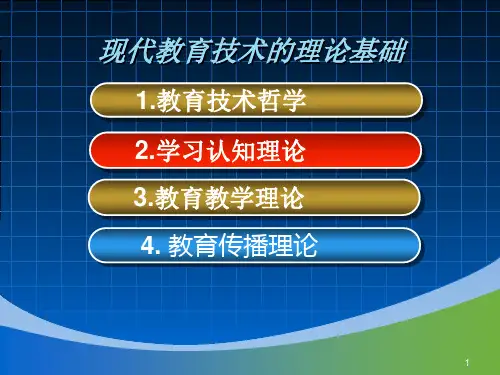

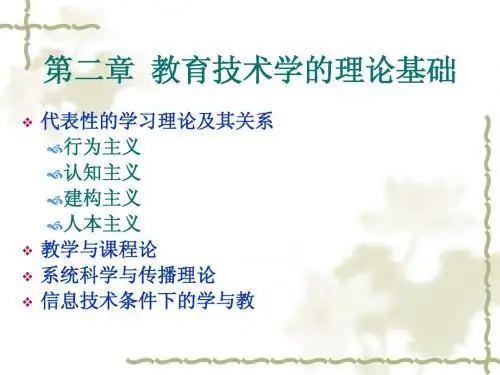

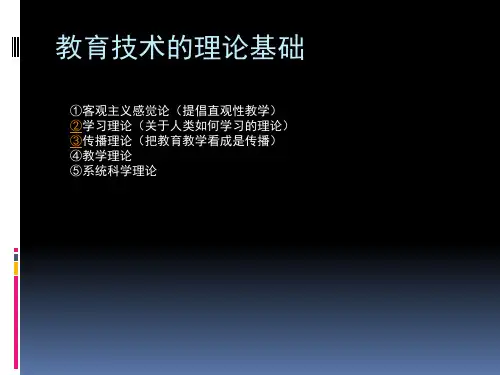

✹第三讲✹教育技术学的理论基础✹理论基础与基本理论✹理论基础:提供支持、服务、理论指导✹基本理论:学科自己的理论,属于自己学科范畴。

✹教育技术学是教育科学的分支科学,属于教育范畴,主要研究如何教学的问题,如何有效传递教学信息的问题,如何更好地帮助学生学习的问题。

✹学习理论✹学习✹心理学解释:学习是指学习者因实践经验而引起的行为、能力和心理倾向的比较持久的变化。

✹教育心理学广义解释:学习是人和动物在生活过程中通过获得经验而产生的行为或行为潜能的相对持久的适应性变化。

✹学习的实质:学习使学生头脑中形成什么。

✹学习的过程:为了实现学习结果,学生头脑中要进行什么样的信息加工活动。

✹学习的条件:为了顺利进行学习的信息加工活动所需要的条件。

✹学习心理学(教育心理分支学科)✹学习的原理、学习动机、知识的获得、学习策略、学习中的个性差异—学习风格、学习与环境、与文化等。

✹学习理论✹是探究人类学习本质及其形成机制的心理学理论。

✹重点研究学习的性质、过程、动机以及方法和策略等。

✹✹行为主义学习理论✹1、代表人物✹华生、桑代克、斯金纳、班杜拉✹2、基本观点:✹学习是刺激与反应之间的联结✹3、基本假设✹行为是学习者对环境刺激所做出的反应。

他们把环境看成是刺激,把伴而随之的有机体行为看作是反应,认为所有行为都是习得的。

✹行为主义学习理论应用在学校教育实践上,就是要求教师掌握塑造和矫正学生行为的方法,为学生创设一种环境,尽可能在最大程度上强化学生的合适行为,消除不合适行为。

✹4、观点✹1.学习实质:使个体形成“刺激-反应”的联结,强调可观察的行为。

✹2.学习过程:个体在一定条件下建立刺激与反应的联系从而获得新经验的过程。

✹3.学习条件:注重学习外部条件,忽略内部条件,强调外部环境对人学习的决定作用。

✹5、行为主义的发展✹20世纪初创立:美国-心理学家-约翰•华生✹在格思里、赫尔、桑代克、斯金纳等的影响下,行为主义学习理论在美国占据主导地位长达半个世纪之久。

第3讲教育技术学的理论基础1——学习理论第3讲教育技术学理论基础——学习理论⼀、⾏为主义学习理论⾏为主义在本世纪初兴起于美国。

⾏为主义只是⼀个总的名称,在此名称之下有很多观点不同的理论。

在此主要讨论⾏为主义学派中四个重要的、对教育影响较⼤的代表⼈物:华⽣(John B.Watson,1878-1958)、桑代克(Edward Lee Thorndike,1874-1949)、斯⾦纳(B.F.Skinner,1904-1990)和班杜拉(Albert Bandura,1925-)的理论。

⾏为主义各学习理论的共同之处是:将学习看作是刺激与反应之间建⽴新联结的过程,即S-R之间的联结。

但对刺激与反应之间关系如何建⽴,或个体学习的产⽣受哪些因素的影响,三种理论的观点有所不同。

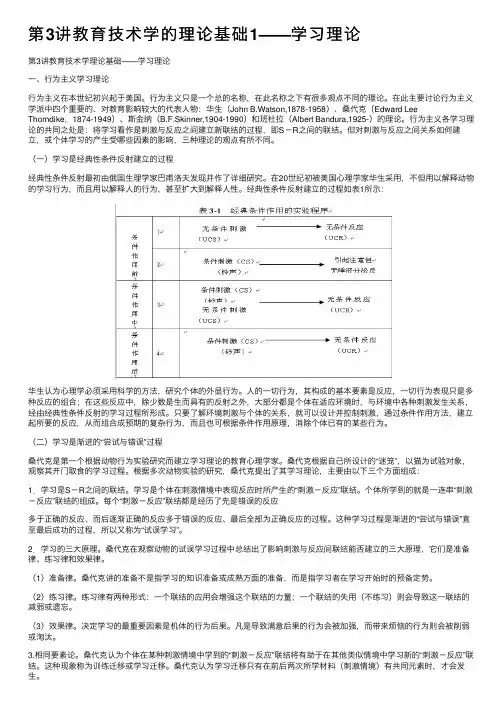

(⼀)学习是经典性条件反射建⽴的过程经典性条件反射最初由俄国⽣理学家巴甫洛夫发现并作了详细研究。

在20世纪初被美国⼼理学家华⽣采⽤,不但⽤以解释动物的学习⾏为,⽽且⽤以解释⼈的⾏为,甚⾄扩⼤到解释⼈性。

经典性条件反射建⽴的过程如表1所⽰:华⽣认为⼼理学必须采⽤科学的⽅法,研究个体的外显⾏为。

⼈的⼀切⾏为,其构成的基本要素是反应,⼀切⾏为表现只是多种反应的组合;在这些反应中,除少数是⽣⽽具有的反射之外,⼤部分都是个体在适应环境时,与环境中各种刺激发⽣关系,经由经典性条件反射的学习过程所形成。

只要了解环境刺激与个体的关系,就可以设计并控制刺激,通过条件作⽤⽅法,建⽴起所要的反应,从⽽组合成预期的复杂⾏为,⽽且也可根据条件作⽤原理,消除个体已有的某些⾏为。

(⼆)学习是渐进的“尝试与错误”过程桑代克是第⼀个根据动物⾏为实验研究⽽建⽴学习理论的教育⼼理学家。

桑代克根据⾃⼰所设计的“迷笼”,以猫为试验对象,观察其开门取⾷的学习过程。

根据多次动物实验的研究,桑代克提出了其学习理论,主要由以下三个⽅⾯组成:1.学习是S-R之间的联结。

学习是个体在刺激情境中表现反应时所产⽣的“刺激-反应”联结。

教育技术学理论基础(一):传播理论hsyjjy 2004-11-20 下午 07:27:52教育技术学是一门新兴的综合性应用科学,他综合了多门相关学科的相关理论,特别是许多随信息技术的发展而建立起来的新观念、新理论,他们交叉渗透,形成了本学科的基础理论体系,推动着本学科的持续发展。

一、教育技术学的信息论基础:教育传播学我们知道,大众传媒播最鲜明的特点就是“迅速、广泛”。

而我们的教学实际上就是知识的传播过程,因此用传播学理论来研究媒体与教学过程,探索媒体在教学过程中的作用机理,是很有价值的,这也是教育技术学的一个传统研究途径,并由此诞生了教育传播学。

传播一词译自英语communication,也有人把他译成交流、沟通、传通、传意等,他来源于拉丁文communicure,意思是共用或共享。

现在一般将传播看做是特定的个体或群体即传播者运用一定的媒体和形式向受传者进行信息传递和交流的一种社会活动。

(一)教育传播过程一般把教育传播过程分为四个环节来描述:1.传播的准备:目的、对象等的确定、提出系列传播任务、进行教育传播决策。

教育传播的对象群是确定的,但是存在着多样性和动态性,因此应有预测性分析研究。

2.教育传播的实施:信息的开发、收集、加工、发送等。

3.教育传播作用于学生心理:教育信息引起学生的注意,信息作用于学生的感官,在感觉通道中消化和筛选,作用于学生的思维和情感,引起学生精神状态的变化或行为出现反应。

4.教育传播的调整:根据传播效果的分析,及时调整传播进程或进行补救。

(二)教育传播系统的组成当媒体应用于传递以教学为目的的信息时,称之为教育传播媒体,他成为连接传者与受者之间的中介物。

人们把他当成传递和取得信息的工具。

在一般的教学理论研究中,将教育者、学习者、学习材料三者作为教学系统的构成要素,他们在教学环境中,带有一定的目标性,经过适当的相互作用过程而产生一定的教学效果,为讨论方便起见,我们称之为教学系统的三元模型。