第7章油气藏的形成和破坏-石油与天然气地质学= 西北大学

- 格式:ppt

- 大小:25.13 MB

- 文档页数:56

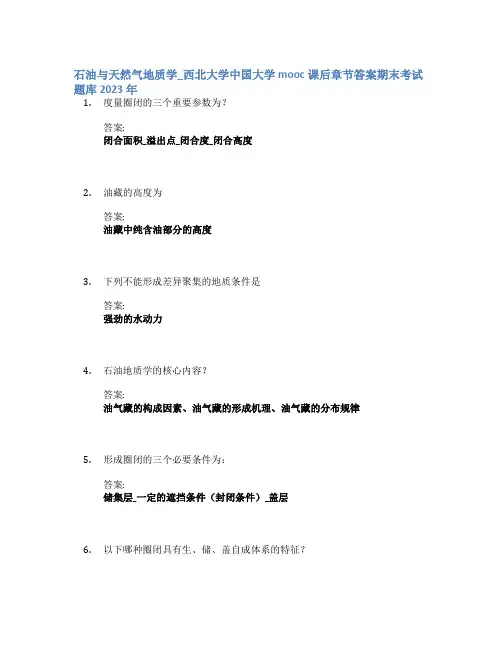

石油与天然气地质学_西北大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.度量圈闭的三个重要参数为?答案:闭合面积_溢出点_闭合度_闭合高度2.油藏的高度为答案:油藏中纯含油部分的高度3.下列不能形成差异聚集的地质条件是答案:强劲的水动力4.石油地质学的核心内容?答案:油气藏的构成因素、油气藏的形成机理、油气藏的分布规律5.形成圈闭的三个必要条件为:答案:储集层_一定的遮挡条件(封闭条件)_盖层6.以下哪种圈闭具有生、储、盖自成体系的特征?答案:生物礁圈闭7.油气聚集的过程不包括答案:成藏8.油气聚集的机理包括:答案:渗滤作用_排替作用9.成油的原始物质主要是?答案:干酪根10.下列哪种类型的孔隙是原生孔隙?答案:粒间孔隙11.大庆油田主要发育的圈闭类型为?答案:长垣12.石油生成的主流学说是?答案:晚期有机成因说13.有效孔隙度如何计算?答案:岩石中连通孔隙的体积占岩石总体积的百分比14.以下哪个参数不能用于衡量生油岩的有机质丰度?答案:Ro15.按煤岩学分类,可将干酪根分为:答案:惰性组_壳质组_镜质组16.在以下甲烷含量的天然气中,哪一种为干气?答案:甲烷含量97%17.石油形成过程中的生物、物理、化学作用为:答案:细菌_温度和时间_催化剂_地层压力18.天然气的成因类型有:答案:生物成因气_油型气_煤型气_无机成因气19.下列哪种元素不是石油的主要组成元素?答案:氯元素20.描述含油气系统的“四图一表”包括:答案:含油气系统的埋藏史图_含油气系统事件组合图_含油气系统内的发现的油气田与有效烃源岩相关的油气聚集_关键时刻含油气系统的剖面图21.下列哪种盆地属于挤压环境下形成的盆地?答案:前陆盆地22.下列不是盆地一级构造的是答案:凸起23.引起油气藏破坏的表生作用因素包括:答案:水力冲刷和水洗_微生物降解_氧化_逸散24.油气藏形成的基本条件包括:答案:充足的油气源_良好的储集层_较好的运移条件_有利的生储盖组合25.沉积盆地的一级构造单元包括:答案:坳陷_隆起_斜坡26.中国石油地质理论的发展阶段?答案:陆相生油理论、源控论、复式油气聚集带理论、岩性地层油气藏理论、前陆冲断带断层相关褶皱、有机地化与油气成藏理论27.以下哪种圈闭与生长断层有关?答案:滚动背斜28.石油工业的构成包括:答案:油气资源的勘探、油气资源的开发、油气资源的炼制、油气资源的利用29.地壳中最小的油气聚集单元是答案:油气藏30.油气赋存的空间尺度由大到小依次为:答案:油气成藏组合_含油气盆地_油气藏_含油气系统31.国际上将原油对外依存度(?)作为“警戒线”。

一、概念:1、天然气狭义:但是石油和天然气地质学界所讲的是狭义的天然气,系指与油田和气田有关的可燃气体,成分以气态烃为主,多与生物成因有关。

2、储层凡是能够储存和渗滤流体的岩石均称为储集岩,由储集岩构成的地层称为储集层,即储层。

3、盖层盖层是指位于储集层上方,能阻止储集层中油气向上逸散的岩层。

4、烃源岩通常我们将能够生成石油和天然气的岩石称为生油岩,又叫做烃源岩。

5、圈闭适合于油气聚集、形成油气藏的场所,称为圈闭。

圈闭由三部分组成,储集层、盖层、阻止油气继续运移、造成油气聚集的遮挡物。

总之圈闭是具备捕获分散烃类形成油气聚集的有效空间,具备储藏油气的能力,但圈闭中不一定都有油气。

6、含油气盆地含油气盆地指的是地壳上具有统一的地质发展历史,发育着良好的生、储、盖组合及圈闭条件,并已发现油气田的沉积盆地。

7、油气田油气田是指受单一局部构造或者地层因素控制的,同一产油面积上的油藏、气藏、油气藏的总和。

8、油气藏油气藏:是地壳上油气聚集的基本单元,是油气在单一圈闭中的聚集,具有独立压力系统和统一的油水界面。

更具体的说,就是一定数量的运移着的油气,由于遮挡物的作用,阻止了它们继续运移,而在储集层中聚集起来,就形成了油气藏。

9、初次运移油气自烃源岩向储集层中的运移,称为初次运移。

10、二次运移石油和天然气进入储集层以后的一切运移,都称为二次运移。

11、滚动勘探开发所谓滚动勘探开发是指,对于复式油气聚集带(区)或复杂油气田,从评价勘探到油气田全面投入开发阶段,在采取整体控制的基础上,勘探一块,开采一块,评价勘探与油田开发紧密结合、交叉进行的工作方法。

12、储量石油与天然气储量是指埋在地下的石油和天然气的数量。

它是油气田勘探工作成果的综合反映,是油气田开发的物质基础,也是石油工业发展和油田建设的依据。

13、石油石油是由各种碳烃化合物和少量杂质组成的存在于地下岩石孔隙中的液态可燃有机矿产,是成分十分复杂的天然有机化合物的混合物。

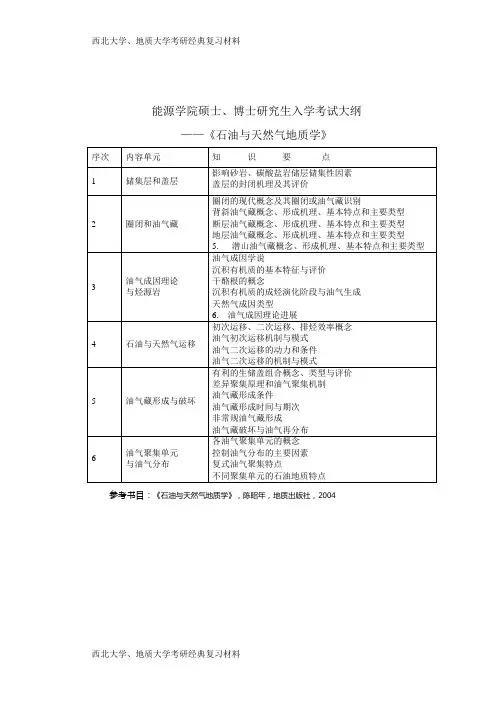

石油及天然气地质学石油及天然气地质学是一门综合性的科学,它既包括了地质科学,也包括了许多相关应用科学技术。

内容包括:油气藏的基本要素、油气藏形成原理和油气分布规律。

油气藏的基本要素包括油气藏中的流体(油、气、水)、储集层、盖层、圈闭和油气藏;油气藏形成机理包括烃源岩和油气成因、油气运移和聚集、油气藏形成及破坏;油气分布规律包括含油气盆地、盆地中的油气聚集单元和油气在时、空、深上的分布规律。

扩展内容包括:含油气系统和盆地模拟、非常规含油气系统和非常规油气资源以及油气勘探基本程序和油气资源评价方法。

第一章油气藏中的流体任意一个油气藏和油藏中都存在石油、天然气、油气田水三种流体,而纯气藏中只有天然气和油气田水。

这些流体存在于储集层的空隙裂缝中,并在圈闭范围内按重力分异,在垂向上近似层状分布。

天然气最轻居圈闭顶部,石油居中,水在下面。

但是,油气藏中的石油、天然气、油气田水三者并非截然分离,气-油、油-水和气-水之间存在过渡带,它们以一定关系共存于储集层的孔隙裂缝系统中。

第一节石油石油又称原油,是以液态形式存在于地下岩石孔隙中的可燃有机矿产。

在地下油气藏中石油无论在成分上还是相态上都是极其复杂的混合物。

在成分上以烃类为主,含有数量不等的非烃化合物及多种微量元素;在相态上以液态为主,溶有大量烃气及少量非烃气,并溶有数量不等的烃类和非烃类的固态物质。

石油的元素组成主要是碳和氢,其次是氮、硫、氧。

碳、氢两元素主要呈烃类化合物存在,是石油组成的主体。

氮、硫、氧元素组成的化合物大多富集在渣油或胶质和沥青质中。

氧主要富集在石油高沸点馏分中,其含量与石油的次生变化程度有关。

石油的馏分是利用组成石油的化合物具有不同沸点的特性,加热蒸馏,将原油切割成不同范围(馏程)的若干部分,每一部分就是一个馏分。

石油中不同和组分的化合物由于分子结构的差异,对吸附剂和有机溶剂具有选择性的吸附和溶解的性能。

根据这一特性,可选用氧化铝和硅胶作为吸附剂以及不同有机溶剂,将石油分为饱和烃、芳烃、胶质和沥青质等组分。

第一章绪论1、石油与天然气地质学:研究地壳中油气藏及其形成条件和分布规律的地质科学。

属于矿产地质科学的一个分支学科。

主要对象是油气藏。

2、石油地质学研究的基本问题:“生、储、盖、圈、运、保”3、沈括提出“石油”这一名词4、建国后第一个大型油田:克拉玛依油田第二章油气藏中流体成分和性质1、❤石油:存在于地下岩石孔隙中的以液态烃为主体的可燃有机矿产,又称原油。

2、元素组成:碳(C)和氢(H)为主;其次为氧(O)、氮(N)、硫(S)。

C:80%-88%;H:10%-14%3、❤石油的化学组成:元素、化合物、馏分和组分。

4、化合物组成:烃类组成和非烃类组成烃类组成:饱和烃(烷烃、正构烷烃、正构烷烃、环烷烃)、不饱和烃(芳香烃、单环芳烃、多环芳烃、稠环芳烃、环烷芳香烃)非烃类组成:含硫化合物、含氮化合物、含氧化合物5、高硫石油:S>2%(辽河);低硫石油:S<0.5%(大庆);含硫石油:S =0.5~2%(胜利)。

6、馏分:馏分就是利用组成石油的化合物各自具有不同沸点的特性,通过对原油加热蒸馏,将石油分割成不同沸点范围的若干部分。

(温度区间(馏程):馏分有所差异。

)❤轻馏分:石油气、汽油(C5-C10);中馏分:煤油(C11-C13)、柴油(C14-C17)、重质油(C18-C25);重馏分:润滑油(C26-C35)、渣油7、石油的组分组成:油质、胶质、沥青质。

8、海陆相石油的基本区别:海相含蜡量低、含硫量高、V/Ni>1、碳稳定同位素13C>-27‰;陆相含蜡量高、含硫量低、V/Ni<1、碳稳定同位素13C<-29‰。

石油类型也不同。

9、颜色:淡黄色、黄褐色、棕色、深褐色、黑绿色至黑色。

胶质和沥青含量越高,颜色越深。

10、密度:单位体积物质的质量(g/cm3)。

相对密度:105Pa,20oC石油与4oC纯水的密度比值。

(一般介于0.75~1.00之间,相对密度大于0.93为重质石油,小于0.90为轻质石油。

《石油及天然气地质学》概要Petroleum Geology Summary1、油气藏的要素石油(petroleum)是存在于地下岩石中的天然有机化合物的混合物。

在成分上以烃类化合物(hydrocarbon)为主,但也含有数量不等的非烃化合物(non-hydrocarbon)。

在相态上则以液态为主,溶有一定的气态和固态物质。

通常所称原油(crude oil)一般是指液态石油,气态物质属于天然气(natural gas),固态则叫做固体沥青(solid bituments)。

石油的物质组成非常复杂,因此没有确定的化学成分,物理常数也随化学成分变化而变化。

地下岩石之中能储存石油、天然气,其基本条件是这类岩石的孔隙性(porosity)比较好,能够提供给油气以储集空间(pore-space);同时还具有比较好的渗透性(permeability),允许油气注入其空间。

这种具有连通孔隙、允许油气在其中渗滤的岩石就是储集岩(reservoir rock)。

储集岩的概念只表明其具备储集油气的能力,并非一定都已储集油气。

虽然理论上没有岩性限制,但实际上主要的储集岩是沉积岩层,例如碎屑岩、碳酸盐岩等。

因此,储集岩又被习惯性称做储集层(或储层)(reservoir bed)。

早在油气注入之前,储层中孔隙(或裂隙)应该是饱含地层水的。

正是油气的注入,将一部分地层水驱替出来。

未被油气占注的储集层孔隙体积仍被地层水占据。

含油气范围内直接与油气层连通的地层水叫油层水或油田水(oil field water)。

油田水化学和油田水动力学的研究,对于石油勘探(petroleum exploration)和石油开发(petroleum development)都很重要。

由于石油天然气通常比油田水的密度要小,在地下岩石孔隙中,油气始终受到油田水浮力(buoyancy)的驱使,而具有向上倾方向渗流的趋势。

这与地表水系受重力的驱使总是流向低洼地带的道理相仿。

《石油地质学》课程笔记第一章绪论1.1 石油和天然气在现代社会中的地位石油和天然气是现代社会最重要的化石能源,对于全球经济发展和社会进步具有举足轻重的作用。

它们不仅是能源的主要来源,还是化学工业、农业、医药、制冷和运输等行业不可或缺的原材料。

随着全球经济的快速增长,石油和天然气需求持续增加,导致资源紧张和价格波动。

因此,石油和天然气资源的勘探、开发和利用成为各国政府和企业关注的焦点。

1.2 我国油气地质与勘探发展简史我国石油和天然气的开发利用历史悠久,早在公元前就有关于石油和天然气的记载。

20世纪初,我国开始引进西方的地质理论和勘探技术,开展油气资源的调查和勘探。

新中国成立后,我国油气地质与勘探事业取得了举世瞩目的成就。

1950年代,发现了大庆、胜利等大型油田,使我国成为石油生产大国。

此后,我国在陆地和海域油气勘探不断取得突破,形成了多个重要的油气产区。

1.3 世界油气地质与勘探发展简史世界油气地质与勘探的发展历程与人类对能源的需求密切相关。

19世纪初,人们开始使用煤油作为照明燃料,推动了石油勘探的兴起。

随着内燃机的发明和应用,石油需求激增,促使勘探技术不断进步。

20世纪初,地质学家们提出了油气成因理论,为油气勘探提供了科学依据。

此后,地震勘探、钻井技术、油气藏评价等技术的突破,使得油气勘探领域不断扩大,发现了大量油气田。

第二章石油、天然气、油田水的基本特征2.1 石油的元素组成石油是一种复杂的混合物,主要由碳(C)和氢(H)两种元素组成,碳的含量约占83%至87%,氢的含量约占11%至14%。

此外,石油中还含有少量的硫(S)、氮(N)、氧(O)和微量金属元素等。

2.2 石油的化合物组成石油中的化合物主要包括烷烃、环烷烃和芳香烃。

烷烃是石油中含量最高的化合物,主要包括甲烷、乙烷、丙烷等。

环烷烃包括环戊烷、环己烷等。

芳香烃包括苯、甲苯、二甲苯等。

2.3 石油的馏分组成与组分组成石油可以通过蒸馏分离成不同的馏分,主要包括:轻馏分(液化石油气、汽油)、中馏分(柴油、煤油)、重馏分(润滑油、沥青)和残余油(重油、渣油)。