油气藏形成基本条件

- 格式:ppt

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:14

石油天然气地质学欧成华、胡雪涛石油工程学院石油天然气地质学第一章石油与天然气地质学概论(2学时)第二章油气生成理论与烃源岩(4学时)第三章输导层与油气运移(4学时)第四章油气储集层与盖层(10学时)第五章油气藏形成与破坏(4 学时)第六章含油气系统与油气藏类型(8 学时)第七章油气藏地质建模(8学时)第五章油气藏形成与破坏第一节油气藏形成的基本条件第二节油气在圈闭中的聚集过程第三节天然气藏形成机理第四节油气藏的破坏及其产物第五节油气藏的形成时间第五章油气藏形成与破坏第一节油气藏形成的条件油气成藏基本要素:生、储、盖、运、圈、保六个基本要素概括为油气藏形成的四项基本条件⏹充足的油气来源⏹有利的生储盖组合⏹大容积的有效圈闭⏹良好的保存条件第五章油气藏形成与破坏一个盆地油气源的丰富程度,取决于:(1)生油岩体积——生油凹陷面积、生油岩累计厚度;(2)有机质丰度、类型、成熟度;(3)排烃效率。

生油岩体积大,有机质丰度高、类型好、转化程度高,排烃效率高,即可提供充足的油气源。

第五章油气藏形成与破坏(1)烃源岩的体积大——面积大、层数多、厚度大第五章油气藏形成与破坏(1)烃源岩的体积大——面积大、层数多、厚度大⏹烃源岩的面积——生烃凹陷面积的大小⏹烃源岩的厚度——生烃凹陷的持续时间⏹烃源岩的层数——地壳运动的周期性和沉积的旋回性地质上:具有面积大和持续时间长的生烃凹陷的盆地往往具有好的油气源条件。

(2)烃源岩的质量——丰度高、类型好、成熟度适中第五章油气藏形成与破坏等级TOC(%)“A”(%)总烃(ppm)Pg(S1+S2) (mg/g)非烃源岩<0.5<0.01<100<0.5差烃源岩0.5-1.00.01-0.05100-2500.5-2.0中等烃源岩 1.0-2.00.05-0.1250-500 2.0-6.0好烃源岩>2.0>0.1>500>6.0泥质烃源岩评价标准(黄第藩等,1992)岩石热解分析得到的:S1—残留烃,相当于岩石中已由有机质生成但尚未排出的残留烃,也被称为游离烃;S2—裂解烃,本质上是岩石中能够生烃但尚未生成烃类的有机质,对应着不溶有机质中的可产烃部分。

大型油气藏形成的基本地质条件石油和天然气在形成初期呈分散状态,存在于生油气地层中,它们必须经过迁移、聚集才能形成可供开采的工业油气藏。

这就需要具备一定的地质条件。

这些条件概括为:“生、储、盖、圈、运、保”六个字。

生油气层:是指具备生油条件的含油气的地层。

它富含有机质,是还原环境下沉积的,结构细腻、颜色较深,主要由泥质岩类和碳酸盐类岩石组成。

生油气层可以是海相的,也可以是陆相的。

另外生油气层迁必须具备一定的地质作用过程,即达到成熟,才能有油气的形成。

储层:就是能储存石油和天然气,又能够输入油气的岩层,它具备较好的空隙度和渗透率,通常由砂岩、石灰岩、白云岩及裂隙发育的页岩、火山岩及变质岩形成。

盖层:指覆盖于储油气层之上、渗透性差、油气不易穿过的岩层,它起着遮挡作用,以防油气外逸。

页岩、泥岩、蒸发岩等是常见的盖层。

glycol:就是储集层中的油气在运移过程中,碰到某种遮盖物,并使其无法稳步向前运动,而在储层的局部地区涌入出来,这种涌入油气的场所就叫做glycol。

例如岩体、穹隆glycol,或断层与单斜岩层形成的glycol等(图10-2)。

运移:指油气在生油气层中形成后,因压力作用、毛细管作用、扩散作用等,使之转移到有孔隙的储油气层中,一般认为转移到储油气层的油气呈分散状态或胶状。

由于重力作用,油气质点上浮到储油气层顶面,但还不能大量集中,只有当构造运动形成圈闭时,储油气层的油、气、水在压力、重力以及水动力等作用下,继续运移并在圈闭中聚集,才能成为有工业价值的油气藏。

留存:油气必须留存,必须存有适合的条件。

只有在构造运动不频繁、岩浆活动不频密,变质程度不浅的情况下,才有利于油气的留存。

恰好相反,张性脱落大量发育,风蚀深度小,甚至岩浆活动的地区,油气就是无法留存的。

油气在地壳中聚集的基本单位。

圈闭内聚集了一定数量的油气后而形成。

一个油气藏存在于一个独立的圈闭之中,具有独立压力系统和统一的油-水(或气-水)界面。

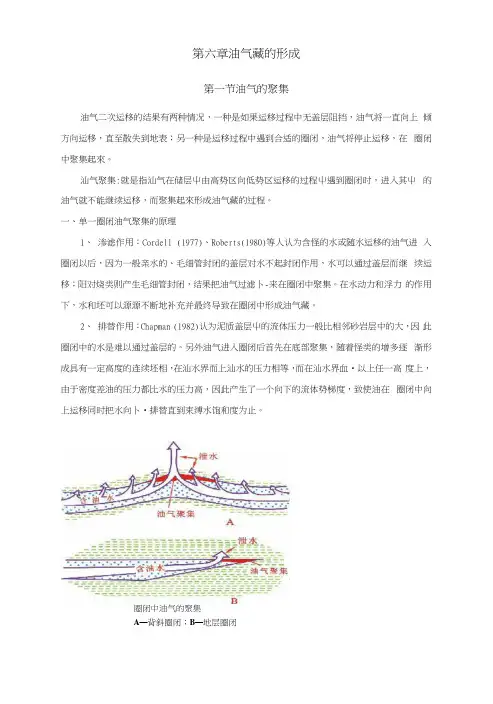

第六章油气藏的形成第一节油气的聚集油气二次运移的结果有两种情况,一种是如果运移过程中无盖层阻挡,油气将一直向上倾方向运移,直至散失到地表;另一种是运移过程中遇到合适的圈闭,油气将停止运移,在圈闭中聚集起來。

汕气聚集:就是指汕气在储层屮由高势区向低势区运移的过程屮遇到圈闭时,进入其屮的油气就不能继续运移,而聚集起來形成油气藏的过程。

一、单一圈闭油气聚集的原理1、渗滤作用:Cordell (1977)、Roberts(1980)等人认为含怪的水或随水运移的油气进入圈闭以后,因为一般亲水的、毛细管封闭的盖层对水不起封闭作用,水可以通过盖层而继续运移;阳对烧类则产生毛细管封闭,结果把油气过滤卜-来在圈闭中聚集。

在水动力和浮力的作用下,水和坯可以源源不断地补充并最终导致在圈闭中形成油气藏。

2、排替作用:Chapman (1982)认为泥质盖层屮的流体压力一般比相邻砂岩层中的大,因此圈闭中的水是难以通过盖层的。

另外油气进入圈闭后首先在底部聚集,随着怪类的增多逐渐形成具有一定高度的连续坯相,在汕水界而上汕水的压力相等,而在汕水界血•以上任一高度上,由于密度差油的压力都比水的压力高,因此产生了一个向下的流体势梯度,致使油在圈闭中向上运移同时把水向卜•排替直到束缚水饱和度为止。

圈闭中油气的聚集A—背斜圈闭;B—地层圈闭油气在静水条件下进入单一的背斜圈闭时,首先在最高部位聚集起来,较晚进入的依次由较高的向较低的部位聚集,一直到充满整个圈闭为止。

在圈闭中,油、气、水按密度分界。

气居上,油居中,水在底下。

这时,该圈闭的聚油作用阶段己经结束。

若再有汕经过时,就通过溢出单一背斜圈闭中的汕气聚集和油气藏点向上倾方向溢出;但对天然气则不同,山于气比油轻,它可以继续进入圈闭,并排替原被石油所占据的那部分储集空间,这一过一直进行到圈闭的整个容积完全被天然气所占据为止。

至此,对于单一圈闭來说,油气聚集的过程已完全。

对于具有溢出点的非背斜圈闭,汕气聚集过程与背斜圈闭基本上是-•致的。

地研12-4 王景平 S1*******名词解释:1、油气成藏条件:油气能否成藏,取决于是否具备有效的烃源岩层、储集层、盖层、运移通道、圈闭和保存条件等成藏要素及其时空配置关系。

任何油气藏的形成和产出都是这些要素的有机配合,而且缺一不可,归结为4个基本条件,即充足的油气来源,有利的生储盖组合,有效的圈闭和良好的保存。

就油气藏来说,充足的油气来源、良好的生储盖组合和有效的圈闭是基本的成藏地质条件。

2、油气成藏机理:油气成藏机理是对尤其在生成、运移、聚集以及保存和破坏各个方面的综合性研究;对于特定的沉积盆地, 成藏流体的来源、运移路径、充注过程和充注时间是油气成藏机理研究的主要内容。

3、油气成藏模式:油气成藏模式是对油气藏中的油气注入方向、运移通道、运移过程、运移时期、聚集机理及赋存地质特征的高度概括,同时也研究油气藏形成后的保存与破坏过程,是各种成藏控制因素综合作用的结果。

是一组类似的控制油气藏形成的基础条件、动力介质、形成机制、演化历程等要素单一模型或者多要素复合模型的概括。

一个地区的油气成藏模式是建立在典型油气藏解剖的基础上的,需要研究各油气藏的地质特征、流体特征、温度压力特征、储集层特征等因素;明确烃源岩与油气藏的相对位置关系、油气运移的方式与通道、油气的注入期次、保存条件等。

之后才能准确建立起油气成藏模式。

4、油气成藏规律:油气成藏的规律,一般通过对油气藏成藏条件的分析和成藏模式的建立后得到成藏规律,具体表现为油气藏的发育和分布特征,形成这种特征的主控因素,以及成藏时期和演化等方面。

从研究区域内沉积相带的展布分析油气储集空间;研究区域构造带内断裂发育,结合构造应力场分析反演盆地演化形成;对区域输导体系研究找出油气聚集带;综合分析构造背景、输导体系、储层岩性、物性与含油性关系得出控藏的认识,对成藏体系分析,建立输导成藏模式,确定油气藏类型。

油气运移既有缓慢的以富力为主的渐进式,也有以高压为主的运移式,圈闭中储层的低势区是油气聚集的有利场所。

一、名词解释1.油气藏:是地壳上油气聚集的基本单元,是油气在单一圈闭中的聚集。

具有统一的压力系统和油、气、水界面。

2.油气聚集带:同一个二级构造带中,互有成因联系、油气聚集条件相似的一系列油气田的总和。

3.油气田:系受单一局部构造单位所控制的同一面积内的油藏、气藏、油气藏的总和。

4.干酪根:沉积岩中所有不溶于非氧化性的酸、碱和非极性有机溶剂的分散有机质。

干酪根是一种重要的成油母质。

5.圈闭:适合于油气聚集、形成油气藏的场所,称为圈闭。

包括储盖层及侧向遮挡层。

6.生油门限:随着沉积有机质埋藏深度加大,地温相应增高,当温度升高到一定数值,有机质才开始大量转化为石油,这时的有机质热演化程度称为有机质的生油门限。

也有人把此时的温度称为生油门限。

7.生油窗:液态烃生成的主要成熟度区间,相当于镜质体反射率值0.5%~1.2%。

8.相渗透率:在多相流体存在时,岩石对其中每相流体的渗透率称为相渗透率或有效渗透率。

9.异常压力:高于或低于相应深度静水压力的地层孔隙流体压力,称为异常压力。

10.含油气盆地:凡是地壳上具有统一的地质发展历史,发育着良好的生、储、盖组合及圈闭条件,并已发现油气田的沉积盆地,称为含油气盆地。

11.地温梯度:将深度每增加100m所升高的温度,称为地温梯度(或地热增温率),以℃/100m 表示。

12.流体势:地下单位质量(或单位体积)流体相对于基准面所具有的机械能的总和定义为流体势13.排替压力:就是岩样中非润湿相流体排驱润湿相流体所需的最小压力。

14.有效孔隙度:是指那些互相连通的,且在一般压力条件下,可以允许流体在其中流动的孔隙体积之和与岩石总体积的比值,以百分数表示之。

15.地层圈闭:地层圈闭是指储集层由于纵向沉积连续性中断而形成的圈闭,即与地层不整合有关的圈闭。

16.凝析气藏:在地下深处高温高压条件下的烃类气体,经采到地面后,温度、压力降低,反而凝结为液态,成为凝析油,这种气藏就是凝析气藏。

采油工初级理论知识试题(判断题)一、判断题(共100小题,每小题1分,共100分)1、()圈闭是油气藏形成的基本条件之一,圈闭的类型决定着油气藏的类型,但圈闭的大小不影响其中的油气储量。

圈闭是油气藏形成的基本条件之一,圈闭的类型决定着油气藏的类型;但圈闭的大小直接影响其中的油气储量。

正确答案:(×)2、()注水井结构是在完钻井身结构井筒套管内下入油管及配水管柱与井口装置,即采油树组成的。

正确答案:(√)3、()HSE管理体系即为健康、安全与环境管理体系的简称。

正确答案:(√)4、()电动潜油泵井的开关是指井口流程所处的状态,开井时生产总闸门、生产闸门必须打开。

正确答案:(√)5、()注水井结构是在完钻井身结构井筒油管内下入配水管柱与井口装置,即采油树组成的。

注水井结构是在完钻井身结构井筒套管内下入油管及配水管柱与井口装置,即采油树组成的。

正确答案:(×)6、()安全法的技术规范主要有适用公称直径、试验压力、工作压力、安装方式。

正确答案:(√)7、()平均单井产量是油田实际产量除以油田油井的总数。

平均单井产量是油田实际产量除以实际开井的井数。

正确答案:(×)8、()油田开发就是依据详探成果和必要的生产性开发试验,在综合研究的基础上对具有工业价值油田的开采。

正确答案:(√)9、()吸水指数是指在每一个单位压力差的作用下,地层能吸多少立方米的水量。

吸水指数是指在每一个单位压力差的作用下,每日地层能吸多少立方米的水量。

正确答案:(×)10、()面积注水方式不是一种强化注水。

面积注水方式是一种强化注水。

正确答案:(×)11、()电动潜油泵井机组的工作电流是在井口地面接线盒上测试录取的。

电动潜油泵井机组的工作电流是在井口地面控制屏内的电流卡片上直接录取的。

正确答案:(×)12、()粗齿锯条齿距大,适合锯硬质材料。

粗齿锯条齿距大,适合锯软质材料。

正确答案:(×)13、()电动潜油泵的停止操作要点是按动停止按钮即可。

第二节油气藏形成的条件油气藏必须具备的两个条件是油气和圈闭。

而油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,主要取决于生油层、储集层、盖层、运移、圈闭和保存六个条件。

归纳起来油气藏形成的基本条件有以下几个方面:一、油气源条件盆地中油气源是油气藏形成的首要条件,油气源的丰富程度从根本上控制着油气资源的规模,决定着油气藏的数量和大小;油气源的性质决定着烃类资源的种类、油藏与气藏的比例;油气源形成的中心区控制着油气藏的分布。

因此,油气源条件是油气藏形成的前提。

1、烃源岩的数量成烃坳陷:是指地质历史时期曾经是广阔的有利于有机质大量繁殖和保存的封闭或半封闭的沉积区;成熟烃源岩有机质丰度高,体积大,并能提供充足的油气源,形成具有工业价值的油气聚集。

成烃坳陷在不同类型的盆地中有不同的分布形式,这与盆地的演化模式有关。

平面上,可以位于盆地中央地带(松辽盆地),也可以偏于盆地一侧(酒西盆地),或者有多个成烃坳陷(渤海湾盆地)。

纵向上,由于盆地演化的不同,烃源岩的分布在单一旋回盆地中只能有一套,在多旋回盆地中常发育多套烃源岩,但主力烃源岩常常只有一个。

成烃坳陷的位置也可以是继承性的,也可以是非继承性的,在不同的阶段位置产生迁移或完全改变。

只有研究盆地的演化史,进行旋回分析和沉积相分析,才能把握成烃坳陷的发育和迁移规律,有效地指导油气勘探。

烃源岩的数量:取决于烃源岩的面积(分布范围)和厚度。

2、烃源岩的质量并非所有的沉积盆地都有成烃拗陷,当盆地内拗陷区一直处于补偿或过补偿状态时,难以形成有利的成烃环境,或油气潜量极低,属于非成烃拗陷。

因此,一个拗陷是否具备成烃条件,还要对烃源岩有机质丰度、类型、成熟度、排烃效率来进行评价。

通过定量计算成烃潜量、产烃率来确定盆地的总资源量,从而评价油气源的充足程度。

只有具丰富油气资源的盆地,才能形成大型油气藏。

二、生、储、盖组合和传输条件油气生成后,只有及时的排出,聚集起来形成油气藏,才能成为可以利用的资源;否则,只能成为油浸泥岩。