全国1_400万土壤类型分布图(1980s土壤普查成果).

- 格式:doc

- 大小:252.50 KB

- 文档页数:7

全国土壤普查技术规程全国土壤普查技术规程是指为了全面了解和掌握我国土壤资源的现状和分布特征,以及土壤对环境和农业生产的影响,进行的一项重要调查工作。

该规程旨在规范土壤普查工作的技术标准和操作方法,确保数据的准确性和可比性。

土壤是地球表层的重要组成部分,对于维持生态平衡和农业可持续发展至关重要。

全国土壤普查技术规程的制定,旨在全面了解我国土壤资源的质量与分布情况,为土壤资源的科学管理和合理利用提供科学依据。

在进行土壤普查工作时,首先需要确定调查区域的范围和划分,以便有针对性地进行调查。

然后,根据土壤类型和特征,确定取样点的位置和数量。

取样时,应注意避免人为干扰,确保取样的代表性和可比性。

在取样点确定后,可以进行土壤样品的采集和分析。

采集时,应注意保持样品的完整性和真实性,避免外界污染的影响。

采集的样品可以进行物理、化学和生物学等多方面的分析,以获取详细的土壤性质和特征数据。

土壤普查工作的数据处理和分析是非常重要的环节。

根据采集的样品数据,可以进行土壤质量评价和土壤环境评估,为土地利用规划和农业生产提供科学依据。

同时,还可以对土壤资源进行分类和编码,建立土壤数据库,为土地管理和决策提供支持。

在土壤普查工作中,应积极借鉴国际上的先进经验和技术,不断提高调查工作的科学性和准确性。

同时,还应加强对土壤普查人员的培训和管理,确保其具备专业的知识和技能,能够熟练操作各种仪器设备。

全国土壤普查技术规程是一项重要的调查工作,具有重要的科学和实践意义。

通过规范土壤普查工作的技术标准和操作方法,可以全面了解和掌握我国土壤资源的现状和分布特征,为土壤资源的科学管理和合理利用提供科学依据。

同时,还可以为土地利用规划和农业生产提供科学依据,促进农业可持续发展。

中国土壤分级标准土壤分级是指按照土壤属性的差异,对土壤进行分类和区分。

在中国,土壤分级标准是由中国国家农业部制定的,它基于土壤的物理、化学和生物学特性,以及地形、气候和人类活动等因素的综合考虑。

以下是对中国土壤分级标准的详细介绍:一、土壤分类系统中国的土壤分类系统是基于土壤发生学原则和生态地理原则的,它强调土壤形成过程中各种自然因素和人为因素的影响。

该分类系统将土壤分为五个主要类型:1. 棕壤:棕壤主要分布在中国的东北地区,如辽宁、吉林和黑龙江。

这种土壤具有较高的有机质含量和良好的排水性,适合种植各种农作物。

2. 黄壤:黄壤主要分布在中国的南方地区,如浙江、福建和湖南。

这种土壤具有较高的酸性和有机质含量,适合种植茶叶、柑橘等作物。

3. 红壤:红壤主要分布在中国的南方地区,如江西、广东和广西。

这种土壤具有较高的酸性和有机质含量,适合种植果树和蔬菜。

4. 黑土:黑土主要分布在中国的东北地区,如黑龙江和吉林。

这种土壤具有较高的有机质含量和良好的排水性,适合种植大豆、小麦等作物。

5. 钙质土:钙质土主要分布在中国的西部地区,如新疆、甘肃和青海。

这种土壤具有较高的钙质含量和良好的保水性,适合种植牧草和其他耐旱作物。

二、土壤级别的划分在中国,土壤级别的划分是基于土壤的物理、化学和生物学特性,以及地形、气候和人类活动等因素的综合考虑。

根据中国国家农业部的规定,土壤级别分为以下五个等级:1. 一级土壤:一级土壤是质量最好的土壤之一,它具有较高的有机质含量、良好的排水性和适宜的酸碱度。

这种土壤适合种植各种农作物,如水稻、小麦和玉米等。

2. 二级土壤:二级土壤的质量稍逊于一级土壤,但仍然具有较高的生产能力。

它具有较好的排水性和保水性,适合种植各种果树、蔬菜和牧草等。

3. 三级土壤:三级土壤的质量相对较差,但它仍然具有一定的生产能力。

这种土壤的排水性和保水性稍差,适合种植耐旱作物,如豆类、花生等。

4. 四级土壤:四级土壤的质量最差,它的生产能力较低。

专题任务书编号:2001-BA608B-03-04 密级:公开国家科技攻关计划土壤数据库专题研究分析报告一、专题的目标、研究内容和实施计划总体目标按照已有的国家地理信息系统建设的有关标准和行政区划标准,在国家1:400万—1:100万基础地理数据库平台上,对中国1:100万土壤资源数据进行集成,实现空间数据与属性数据的有机整合。

主要研究内容1、全国1:100万土壤类型空间数据集成;2、全国1:100万土壤理化性状数据集成;3、土壤空间数据与属性数据的有机整合。

实施计划2001年度:根据总项目组拟定的规范和技术要求,完成制定本专题的技术及实施方案。

2002年度:1、整理不同资料的土壤类型数据,规范化现有的土壤数据库;2、按省(直辖市)集成全国1:100万土壤类型空间数据库;3、按省(直辖市)集成全国1:100万土壤理化性状数据库;4、研究土壤空间数据与属性数据的对接方法。

2003年度:1、全国1:100万土壤与空间数据库的集成;2、实现土壤空间数据与属性数据的有机整合;3、数据库的标准化,创建元数据库;4、研究分析报告。

二、工作进展与研究成果1、土壤类型名称规范与编码土壤分类至今为止国际上还没有统一分类,国内在各个历史时期分类也不统一。

目前我国是“发生分类”和“系统分类”并用,即使都是“发生分类”,不同时期也有区别。

后来我们以国家土壤类型划分标准为基础,确定土壤类型分类。

国家标准中的代码系统由于非常复杂,码位很长,字母和数字混用,不利于建库和检索。

我们收集了自70年代以来的所有分类系统,进行了综合整编,再与经验丰富的老土壤学家讨论,形成了一个土壤类型编码规范,并把它作为这个数据库标准编码。

根据项目组要求,对这一编码进行了标准化转换(附表1)。

2、土壤图件的数字化即空间数据库建立图1 标准分幅的土壤数字化地图土壤图的数字化工作前,首先用扫描仪将土壤图扫描成栅格图像,然后设定投影方式和参数,对栅格图像进行几何矫正,确保地图要素之间正确的空间关系。

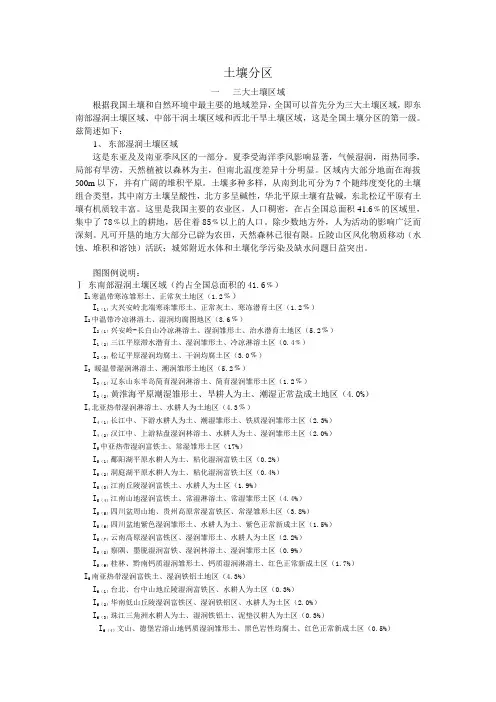

土壤分区一三大土壤区域根据我国土壤和自然环境中最主要的地域差异,全国可以首先分为三大土壤区域,即东南部湿润土壤区域、中部干润土壤区域和西北干旱土壤区域,这是全国土壤分区的第一级。

兹简述如下:1、东部湿润土壤区域这是东亚及及南亚季风区的一部分。

夏季受海洋季风影响显著,气候湿润,雨热同季,局部有旱涝,天然植被以森林为主,但南北温度差异十分明显。

区域内大部分地面在海拔500m以下,并有广阔的堆积平原。

土壤多种多样,从南到北可分为7个随纬度变化的土壤组合类型,其中南方土壤呈酸性,北方多呈碱性,华北平原土壤有盐碱,东北松辽平原有土壤有机质较丰富。

这里是我国主要的农业区,人口稠密,在占全国总面积41.6﹪的区域里,集中了78﹪以上的耕地,居住着85﹪以上的人口。

除少数地方外,人为活动的影响广泛而深刻。

凡可开垦的地方大部分已辟为农田,天然森林已很有限。

丘陵山区风化物质移动(水蚀、堆积和溶蚀)活跃;城郊附近水体和土壤化学污染及缺水问题日益突出。

图图例说明:Ⅰ东南部湿润土壤区域(约占全国总面积的41.6﹪)I1寒温带寒冻雏形土、正常灰土地区(1.2﹪)I1(1)大兴安岭北端寒冻雏形土、正常灰土、寒冻潜育土区(1.2﹪)I2中温带冷凉淋溶土、湿润均腐图地区(8.6﹪)I2(1)兴安岭-长白山冷凉淋溶土、湿润雏形土、治水潜育土地区(5.2﹪)I1(2)三江平原滞水潜育土、湿润雏形土、冷凉淋溶土区(0.4﹪)I2(3)松辽平原湿润均腐土、干润均腐土区(3.0﹪)I3暖温带湿润淋溶土、潮润雏形土地区(5.2﹪)I3(1)辽东山东半岛简育湿润淋溶土、简育湿润雏形土区(1.2﹪)I3(2)黄淮海平原潮湿雏形土、旱耕人为土、潮湿正常盐成土地区(4.0%)I4北亚热带湿润淋溶土、水耕人为土地区(4.3﹪)I4(1)长江中、下游水耕人为土、潮湿雏形土、铁质湿润雏形土区(2.3%)I4(2)汉江中、上游粘盘湿润林溶土、水耕人为土、湿润雏形土区(2.0%)I5中亚热带湿润富铁土、常湿雏形土区(17%)I5(1)鄱阳湖平原水耕人为土、粘化湿润富铁土区(0.2%)I5(2)洞庭湖平原水耕人为土、粘化湿润富铁土区(0.4%)I5(3)江南丘陵湿润富铁土、水耕人为土区(1.9%)I5(4)江南山地湿润富铁土、常湿淋溶土、常湿雏形土区(4.4%)I5(5)四川盆周山地、贵州高原常湿富铁区、常湿雏形土区(3.8%)I5(6)四川盆地紫色湿润雏形土、水耕人为土、紫色正常新成土区(1.5%)I5(7)云南高原湿润富铁区、湿润雏形土、水耕人为土区(2.2%)I5(8)察隅、墨脱湿润富铁、湿润林溶土、湿润雏形土区(0.9%)I5(9)桂林、黔南钙质湿润雏形土、钙质湿润淋溶土、红色正常新成土区(1.7%)I6南亚热带湿润富铁土、湿润铁铝土地区(4.3%)I6(1)台北、台中山地丘陵湿润富铁区、水耕人为土区(0.3%)I6(2)华南低山丘陵湿润富铁区、湿润铁铝区、水耕人为土区(2.0%)I6(3)珠江三角洲水耕人为土、湿润铁铝土、泥垫汉耕人为土区(0.3%)I6(4)文山、德堡岩溶山地钙质湿润雏形土、黑色岩性均腐土、红色正常新成土区(0.5%)I6(5)滇南山原湿润富铁土、干润雏形土、水耕人为土区(1.2%)I7热带湿润铁铝土、湿润富铁土地区(1.0%)I7(1)台南湿润铁铝土、湿润富铁土、水耕人为土区(0.2%)I7(2)琼北雷南湿润铁铝土、水耕人为土区(0.4%)I7(3)河口、西双版纳湿润铁铝土、水耕人为土区(0.1%)I7(4)琼南山地湿润富铁土、湿润铁铝土、湿润雏形土区(0.3%)I7(5)南海诸岛富磷岩性均腐土区(小面积)Ⅱ中部干润土壤区域(约占全国种面积的22.7%)Ⅱ1中温带干润均腐土、干润砂质新成土区(6.0%)Ⅱ1(1)内蒙古高原东部粘化干润均腐土、碱积盐成土、干润砂质新成土区(4.0%)Ⅱ1(2)内蒙古高原西部粘化干润均腐土、干润砂质新成土区(1.9%)Ⅱ1(3)河套、银川平原灌淤旱耕人为土、碱积盐成土区(0.1%)Ⅱ2温暖带干润、黄土正常新成土、干润淋溶土地区(6.2%)Ⅱ2(1)华北山地简育干润淋溶土、简育干润雏形土区(2.3%)Ⅱ2(2)黄土高原黄土正常新成土、石灰干润雏形土、简育干润雏形土区(3.0%)Ⅱ2(3)汾渭谷底土垫旱耕人为土、干润冲击新成土、石灰干润雏形土区(0.9%)Ⅱ3高原温带干润均腐土、干润雏形土地区(10.5%)Ⅱ3(1)川西、臧东简育均腐土、湿润淋溶土、草甸寒冻雏形土区(9.4%)Ⅱ3(2 )雅鲁赞布江中游石灰干润灌淤雏形土、草毡寒冻雏形土区(1.1%)Ⅲ西北部干旱土壤区域(约占全国总面积的35.7%)Ⅲ1中温带钙积正常干旱土、干旱砂质新成土区(8.0%)Ⅲ1(1)阿拉善高原钙积正常干旱土、干旱砂质新成土区(3.5%)Ⅲ1(2)准噶尔盆地干旱砂质新成土、钙质正常干旱土、干润均腐土区(2.0%)Ⅲ1(3)北疆山前粘化、钙积正常干旱土、灌淤旱耕人为土区(0.5%)Ⅲ1(4)伊犁河谷简育正常干旱土、简育干润均腐土区(0.4%)Ⅲ1(5)阿尔泰山干润均腐土、寒冻潜育土、草毡寒冻雏形土区(0.7%)Ⅲ1(6)准噶尔西部山地简育正常干旱土、干润均腐土区(0.5%)Ⅲ1(7)天山北坡简育正常干旱土、草毡寒冻雏形土区(0.7%)Ⅲ2 暖温带盐积、石膏正常干旱土、干旱正常盐成土区(12.4%)Ⅲ2(1)河西走廊简育、盐基正常干旱土、灌淤旱耕人为土区(0.8%)Ⅲ2(2)天山南坡钙积、简育正常干旱土、草毡寒冻雏形土区(1.9%)Ⅲ2(3)东疆及塔里木南缘正常干旱土、干旱正常盐成土、灌淤汉耕人为土区(3.0%)Ⅲ2(4)塔里木盆地石膏正常干旱土、干旱正常盐成土、干旱砂质新成土区(5.0%)Ⅲ2(5)昆仑山、祁连山北坡石膏正常干旱区、钙积干润均腐土、永冻寒冻雏形土区(1.7%)Ⅲ3高原温带正常干旱土、寒冻雏形土地区(5.0%)Ⅲ3 (1)青海高原东部正常干旱土、干润均腐土、寒冻雏形土区(1.0%)Ⅲ3 (2)柴达木盆地盐积正常干旱土、干旱正常盐成土、草毡寒冻雏形土区(4.0%)Ⅲ4高原温带粘化寒性干旱土、灌淤干润雏形土地区(2.0%)Ⅲ4(1)藏南粘化、钙积寒性干旱土、灌淤干润雏形土区(1.2%)Ⅲ4(2)雅鲁藏布江河源和玛法木错钙积寒性干旱土区(0.5%)Ⅲ4(3)臧西南石灰干润灌淤雏形土、钙积寒性干旱土区(0.3%)Ⅲ5高原亚寒带钙积、寒性干旱土区(5.3%)Ⅲ5(1)羌塘高原钙积寒性干旱土、永冻寒冻雏形土区(4.6%)Ⅲ5(2)藏西钙积寒性干旱土区(0.7%)Ⅲ6高原寒带钙积寒性干旱土、干旱正常盐成土地区(3.0%)Ⅲ6(1)昆仑山南侧钙积、简育寒性干旱土、干旱正常盐成土、永冻寒冻雏形土区(3.0%)2、西北干旱土壤地区这是广阔的欧亚大陆草原、荒漠区的一部分。

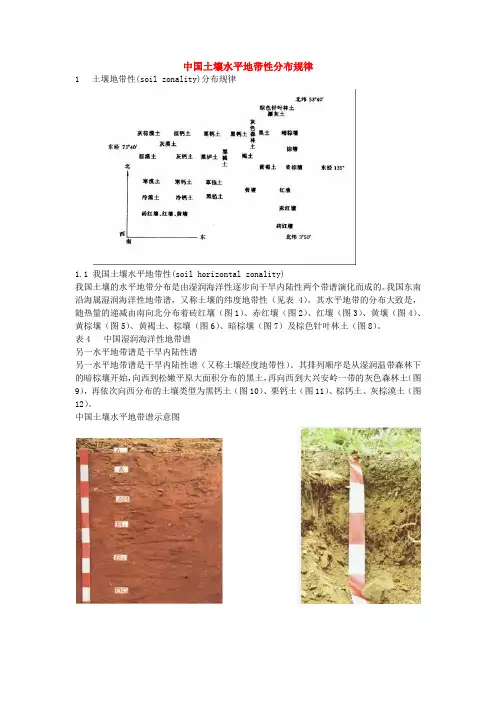

中国土壤水平地带性分布规律1土壤地带性(soil zonality)分布规律1.1 我国土壤水平地带性(soil horizontal zonality)我国土壤的水平地带分布是由湿润海洋性逐步向干旱内陆性两个带谱演化而成的。

我国东南沿海属湿润海洋性地带谱,又称土壤的纬度地带性(见表4),其水平地带的分布大致是,随热量的递减由南向北分布着砖红壤(图1)、赤红壤(图2)、红壤(图3)、黄壤(图4)、黄棕壤(图5)、黄褐土、棕壤(图6)、暗棕壤(图7)及棕色针叶林土(图8)。

表4 中国湿润海洋性地带谱另一水平地带谱是干旱内陆性谱另一水平地带谱是干旱内陆性谱(又称土壤经度地带性)。

其排列顺序是从湿润温带森林下的暗棕壤开始,向西到松嫩平原大面积分布的黑土,再向西到大兴安岭一带的灰色森林土(图9),再依次向西分布的土壤类型为黑钙土(图10)、栗钙土(图11)、棕钙土、灰棕漠土(图12)。

中国土壤水平地带谱示意图这个问题在广泛啦,真不好回答,5是南方人,就只能说南方的主要作物吧:1、水稻:南方:早稻2—4月播种,中稻5—6月播种,晚稻7月播种,收获期分别为:7—8月,9-10月,11月;2、玉米:播种期2—4月、7-9月,收获期6—8月、10-11月。

3番茄:秋季:9-10月播种,收获期12-4月,11-12月播种,3—5月收获,3-4月播种,6-8月收获,5—6月播种,8—9月收获。

7小麦在中国黑龙江、内蒙古和西北种植春小麦,于春天3~4月播种,7~8月成熟,生育期短,约100天左右;在辽东、华北、新疆南部、陕西、长江流域各省及华南一带栽种冬小麦,秋季8~12月播种,翌年5~7月成熟,生育期长达300天左右。

所以说水坝是利一方害一方的东西枯水期蓄水是为了保证水坝附近的农业生产,这样其实是会影响到下游的生产的,所以这种蓄水水库要在农业区的末端建设,使它危害的下游没有农业区,全是工业区或入海口,这样收益较大损害减到最小汛期排水是为了减轻坝体的承受压力,其实排也排不到原有洪量之上,所以这个倒不会给下游带来更大的损害,无非是小洪可蓄大洪难保而已就是通过对水库的合理调度,每年6月—10月汛期把大量泥沙排放出去,每年11月—次年5月枯水期再把清水蓄在水库里。

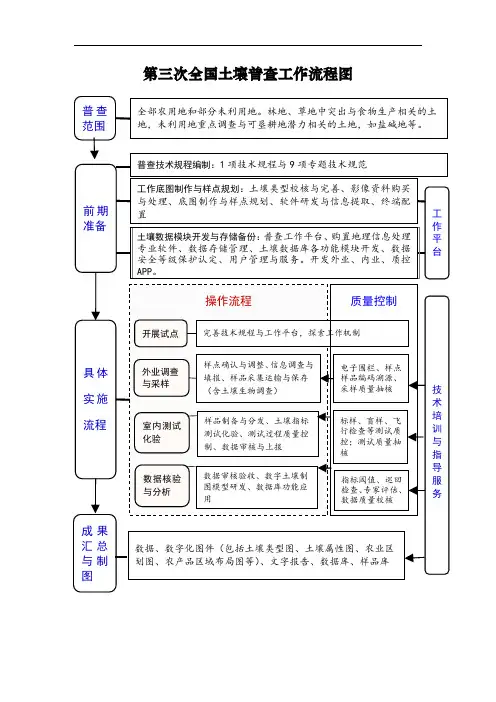

附件1第三次全国土壤普查技术规程(试行)国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室2022年7月目次1 土壤三普的目的与要求 (1)1.1普查目的 (1)1.2普查的思路与目标 (2)2 土壤三普的范围与任务 (2)2.1普查范围 (2)2.2普查内容 (2)2.3技术路线与方法 (3)2.4普查进度安排 (5)2.5普查工作流程 (5)2.6主要成果 (7)3 土壤三普的准备工作 (8)3.1制订全国工作方案与省级实施方案 (8)3.2制定技术规范 (8)3.2.1制定全国土壤三普专项技术规范 (8)3.2.2省级土壤普查操作规范 (9)3.3筹建三普技术专家组 (9)3.4编制土壤普查工作经费预算方案 (9)3.5筛选测试化验实验室 (10)3.5.1检测实验室 (10)3.5.2质量控制实验室 (10)3.6数据安全与保密规定 (11)4 构建土壤普查工作平台 (11)4.1制作土壤普查工作底图 (11)4.1.1图件等资料收集整理 (11)4.1.2生成工作底图 (11)4.2样点预布设 (12)4.2.1基本方法 (12)4.2.2预布设样点省级校核 (12)4.2.3样点编码 (13)4.2.4土壤类型编码 (13)4.2.5样点信息与任务赋值 (13)4.2.6样点信息加密分发 (14)4.2.7预布设样点省级调整 (14)4.3研发土壤普查工作平台系统 (14)5 组织开展土壤普查试点 (15)5.1试点区域选定 (15)5.2培训普查技术队伍 (16)5.3制定试点工作方案 (16)5.4开展试点 (16)6 外业调查采样 (17)6.1外业调查与采样技术规范 (17)6.2外业调查采样组织 (17)6.2.1人员组织 (17)6.2.2工具准备 (17)6.2.3培训与指导 (17)6.3外业调查采样任务 (18)6.3.1样点现场确认 (18)6.3.2样点调查信息与填报 (18)6.3.3样品采集 (18)6.3.4样品量 (18)6.3.5样品包装与运输 (19)6.4外业调查采样的质量控制 (19)7 内业测试化验 (19)7.1土样制备保存流转检测技术规范 (19)7.2样品制备与分发 (20)7.3土壤理化测试指标与方法 (20)7.4测试数据填报与审核 (20)7.5内业测试质量控制 (20)8 土壤生物调查 (21)8.1土壤生物调查任务 (21)8.2样点布设与采样测试 (21)8.3生物调查的成果汇总 (22)9 成果汇总 (22)9.1样品库建设 (22)9.1.1国家级土壤样品库 (22)9.1.2省级土壤样品库 (23)9.2数据汇交与数据库构建 (23)9.2.1数据填报与传输 (23)9.2.2数据审核 (23)9.2.3数据库构建 (24)9.3 土壤制图 (24)9.3.1 数据资料准备 (24)9.3.2 土壤类型制图与更新方法 (24)9.3.3 土壤属性图制作方法 (24)9.3.4 土壤专题图制作方法 (25)9.3.5 制图结果验证评价 (25)9.3.6 图件编制与出版 (25)9.4总结报告编写 (25)9.4.1土壤三普工作报告 (25)9.4.2土壤三普技术报告 (25)9.4.3土壤三普专题报告 (26)9.5土壤普查成果的验收 (26)9.5.1省级土壤普查成果验收 (26)9.5.2国家级土壤普查成果验收 (26)9.5.3土壤普查成果的发布 (26)附表 (27)附表1-1 外业调查指标 (27)附表1-2 剖面样点调查指标 (28)附表2-1 耕地园地土壤样品检测指标 (30)附表2-2 林地草地盐碱荒地土壤样品检测指标 (33)附表2-3 盐碱地水样检测指标 (33)本技术规程统一规范了第三次全国土壤普查(以下简称“土壤三普”)的总体组织与任务要求,包括资料收集整理与准备工作、外业调查采样与内业测试化验等具体操作流程、质量控制体系、成果汇总与验收等。

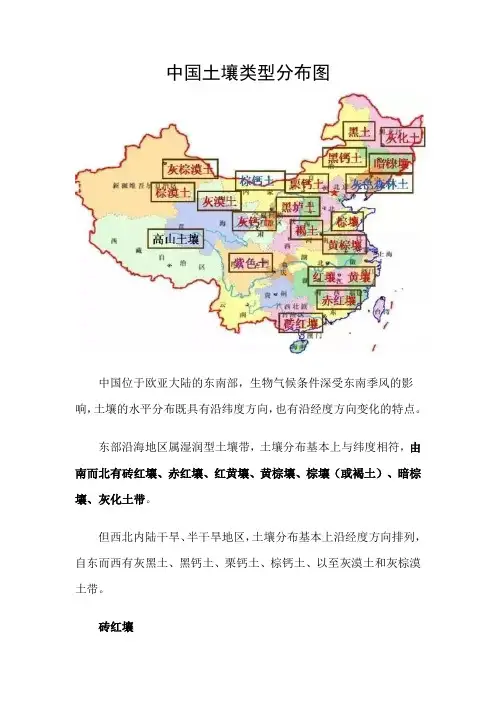

中国土壤类型分布图中国位于欧亚大陆的东南部,生物气候条件深受东南季风的影响,土壤的水平分布既具有沿纬度方向,也有沿经度方向变化的特点。

东部沿海地区属湿润型土壤带,土壤分布基本上与纬度相符,由南而北有砖红壤、赤红壤、红黄壤、黄棕壤、棕壤(或褐土)、暗棕壤、灰化土带。

但西北内陆干旱、半干旱地区,土壤分布基本上沿经度方向排列,自东而西有灰黑土、黑钙土、栗钙土、棕钙土、以至灰漠土和灰棕漠土带。

砖红壤海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区。

热带季风气候。

年平均气温为23~26℃,年平均降水量为1600~2000毫米。

植被为热带季雨林。

风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

赤红壤滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

南亚热带季风气候区。

气温较砖红壤地区略低,年平均气温为21~22℃,年降水量在1200~2000毫米之间,植被为常绿阔叶林。

风化淋溶作用略弱于砖红壤,颜色红。

土层较厚,质地较粘重,肥力较差,呈酸性。

红壤和黄壤长江以南的大部分地区以及四川盆地周围的山地。

中亚热带季风气候区。

气候温暖,雨量充沛,年平均气温16~26℃,年降水量1500毫米左右。

植被为亚热带常绿阔叶林。

黄壤形成的热量条件比红壤略差,而水湿条件较好。

有机质来源丰富,但分解快,流失多,故土壤中腐殖质少,土性较粘,因淋溶作用较强,故钾、钠、钙、镁积存少,而含铁铝多,土呈均匀的红色。

因黄壤中的氧化铁水化,土层呈黄色。

黄棕壤北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

是黄红壤与棕壤之间过渡型土类。

亚热带季风区北缘。

夏季高温,冬季较冷,年平均气温为15~18℃,年降水量为750~1000毫米。

植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

第一次全国水利普查全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布地形图图幅号(江西省)第一次全国水利普查领导小组办公室水土保持专项普查工作组二〇一〇年十二月说明一、全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布全国土壤侵蚀普查野外调查单元是进行土壤侵蚀野外调查的空间单元,在平原区,调查单元为1km×1km网格所确定的范围;在丘陵区和山区,调查单元为0.2~3km2的闭合集水区(微小流域)。

野外调查单元位置选取在1︰10000地形图的中心位置。

根据土壤侵蚀的主导外营力,将全国划分为水力、风力、冻融和复合等侵蚀类型区。

综合考虑各类型区特点,采取分层抽样与系统抽样相结合的方法,水力侵蚀区按1%基础密度抽样,风力侵蚀区和冻融侵蚀区按0.25%基础密度抽样。

鉴于水利普查总体上时间紧张、任务量大,为减轻基层水利普查机构的工作量,根据县域面积、土地利用及地形状况,适当调整野外调查单元的数量与分布,面积较大县份的野外调查单元总数控制在50个以内,平原区、林区和城区按照0.0625%或0.25%的密度抽样,冰川、永久雪地、沙漠、戈壁、沼泽、大型湖泊和水库等区域不布设野外调查单元。

第一次全国水利普查共布设土壤侵蚀野外调查单元33966个,其中水力侵蚀野外调查单元32364个,风力侵蚀野外调查单元2928个,冻融侵蚀野外调查单元1602个(野外调查单元个数按照地理位置统计,当在同一个野外调查单元同时调查水力、风力、冻融侵蚀时,不重复统计野外调查单元个数)。

江西省只有水力侵蚀野外调查单元。

由于使用的县级行政区划图版本较早,某些县份的名称可能与目前实际名称不相符。

野外调查单元的地理位置具有唯一性,县份名称的差异并不影响野外调查单元的数量与分布,在实际普查的任务分解和安排时,可以根据本次普查规定的行政区划统计野外调查单元在目前行政区划单位的数量与分布。

二、全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布表格说明县级行政区划:据2001年中华人民共和国行政区划简册制定。

中国15种主要土壤类型和具体分布地区960万平方公里的中国土地上,大约有15种主要的土壤类型,分别是:砖红壤、赤红壤、红黄壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、寒棕壤、褐土、黑钙土、栗钙土、棕钙土、黑垆土、荒漠土、高山草甸和高山漠土。

这些土壤具体分布区域如下:1、砖红壤海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区。

热带季风气候。

年平均气温为23~26℃,年平均降水量为1600~2000毫米。

植被为热带季雨林。

风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

2、赤红壤滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

南亚热带季风气候区。

气温较砖红壤地区略低,年平均气温为21~22℃,年降水量在1200~2000毫米之间,植被为常绿阔叶林。

风化淋溶作用略弱于砖红壤,颜色红。

土层较厚,质地较粘重,肥力较差,呈酸性。

3、红壤和黄壤长江以南的大部分地区以及四川盆地周围的山地。

中亚热带季风气候区。

气候温暖,雨量充沛,年平均气温16~26℃,年降水量1500毫米左右。

植被为亚热带常绿阔叶林。

黄壤形成的热量条件比红壤略差,而水湿条件较好。

有机质来源丰富,但分解快,流失多,故土壤中腐殖质少,土性较粘,因淋溶作用较强,故钾、钠、钙、镁积存少,而含铁铝多,土呈均匀的红色。

因黄壤中的氧化铁水化,土层呈黄色。

4、黄棕壤北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

是黄红壤与棕壤之间过渡型土类。

亚热带季风区北缘。

夏季高温,冬季较冷,年平均气温为15~18℃,年降水量为750~1000毫米。

植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

既具有黄壤与红壤富铝化作用的特点,又具有棕壤粘化作用的特点。

呈弱酸性反应,自然肥力比较高,5、棕壤山东半岛和辽东半岛。

中国土壤分类系采用六级分类制,即土纲、土类、亚类、土属、土种和变种。

前三级为高级分类单元,以土类为主;后三级为基层分类单元,以土种为主。

中国的土壤类型繁多,但它的分布并非杂乱无章,而是随着自然条件的变化作相应的变化,各占有一定的空间。

土壤类型在空间的组合情况,作有规律的变化,这便是土壤分布规律。

它具有多种表现形式,一般归纳为水平地带性、垂直地带性和地域性等分布规律。

1.土壤的水平地带性分布中国土壤的水平地带性分布,在东部湿润、半湿润区域,表现为自南向北随气温带而变化的规律,热带为砖红壤,南亚热带为赤红壤,中亚热带为红壤和黄壤,北亚热带为黄棕壤,暖温带为棕壤和褐土,温带为暗棕壤,寒温带为漂灰土,其分布与纬度根本一致,故又称纬度水平地带性。

在北部干旱、半干旱区域,表现为随枯燥度而变化的规律,东北的东部枯燥度小于1,**的枯燥度大于4,自东而西依次为暗棕壤、黑土、灰色森林土〔灰黑土〕、黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰漠土、灰棕漠土,其分布与经度根本一致,故这种变化主要与距离海洋的远近有关。

距离海洋愈远,受潮湿季风的影响愈小,气候愈干旱;距离海洋愈近,受潮湿季风的影响愈大,气候愈湿润。

由于气候条件不同,生物因素的特点也不同,对土壤的形成和分布,必然带来重大的影响。

2.土壤的垂直地带性分布中国的土壤由南到北、由东向西虽然具有水平地带性分布规律,但北方的土壤类型在南方山地却往往也会出现。

这是什么原因呢?大家知道,随着海拔增高,山地气温就会不断降低,一般每升高100m,气温要降低0.6℃;自然植被随之变化,因而土壤化。

土壤随海拔高度增加而变化的规律,叫土壤的垂直地带性分布规律。

由可以看出,土壤由低到高的垂直分布规律,与由南到北的纬度水平地带分布规律是近似的。

土壤的垂直分布是在不同的水平地带开场的,所以,各个水平地带各有不同的土壤垂直带谱。

这种垂直带谱,在低纬度的热带,较高纬度的寒带更为复杂,而且同类土壤的分布,自热带至寒带逐渐降低,山体的高度和相对高差,对土壤垂直带谱有影响。

全国1:400万土壤类型分布图(1990s中国土壤系统分类首次方案)(地球系统科学数据共享网编制 2008-4-10中国科学院南京土壤研究所南京市北京东路71号,210008,**************.cn)1.引言全国1:400万分类土壤类型分布图(中国土壤系统分类首次方案),是中国土壤系统分类研究的成果之一。

该图采用了中国土壤系统分类(首次方案)的研究成果,以中国土壤系统分类首次方案作为分类系统,对全国1:400万土壤类型分布图重新进行综合、描绘和编制而成。

该土壤图的最小制图单元为中国土壤系统分类(首次方案)的亚类,共有72个土类,247个亚类。

全国1:400万土壤类型分布图(中国土壤系统分类首次方案),由主持中国土壤系统分类研究的中国科学院南京土壤研究所编制完成的,编制人员主要有:高以信李锦周明枞蔡凤歧王鹤林,该图1998年由科学出版社出版发行。

本图是对出版发行的纸质图进行扫描、空间几何纠正、数字化加工编辑而成,并严格执行了原图的制图规范和标准。

本文档是对该数字化成果的详细技术说明。

1.1数据库名全国1:400万土壤类型分布图(1990s中国土壤系统分类首次方案)1.2 编写目的为了完整地介绍该土壤专题数据库,详细说明经过数字化加工后的土壤专题数据库的内容,以及方便用户的使用,特编写本文档。

1.3 定义土壤(SOIL)是指目前可供农、林、牧业或其它各业利用的资源、是人类生存的基本资料和劳动对象,具有质和量两个内容。

依据一定的分类系统和标准,土壤可划分为不同的类型;按照不同的分类级别,土壤拥有其相应的分类名称。

按照土壤发生分类系统,土壤的分类级别由高到低依次为土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种和变种7种。

土壤类型分布图是表达各类型土壤在空间上分布规律及其数量特征的一种专题地图。

是在农林牧副业生产上具有重要意义的农业工程图件。

2.数据库内容说明2.1数据库内容一般描述(限200字)全国1:400万分类土壤类型分布图(中国土壤系统分类首次方案),是中国土壤系统分类研究的成果之一。

中国土壤的分类及分布土壤已经成为新教材中添加的一个内容,现在的地理考试中也常见到以土壤为情境材料的知识考查.土壤的成分和类型其实从视频中我们可以大致的了解了土壤,有些人对土壤中有机质的形成与积累一直搞不清楚,总是不能够准确的判断微生物多的时候有机质多还是少,其实关于这个问题可以从一个小侧面去解读:有的微生物可以分解有机质,使之成为腐殖质,但有的微生物却会以这些有机质为食物,会消耗掉它们,另外还要考虑到当地的枯枝落叶是否多。

再此之外还需要考虑的是这些被微生物分解形成的有机质是不是能够在当地累存,比如热带雨林枯枝及败叶较多,微生物也丰富,但分解后这些腐殖质一部分被雨水淋溶带走,一部分被生物转化为无机物吸收,所以土壤中腐殖质并不多,反而在亚寒带针叶林的腐殖质较多。

从这里也可以知道几大黑土地都不是在纬度较低的区域形成的,形成后到现在由于人类的盲目开发,地表水土流失加剧,黑土地层有所变薄!其实土壤无处不在!无论你走到地球上的什么地方,土壤总是在你脚下。

如果没有土壤,植物就无法获得养分,地球上的其他生命都将受到影响。

因此,土壤是地球上最重要的宝藏之一!那么,土壤到底是什么?又有什么分布特点呢?一起来看看吧!在地球历史的初始时期,地球的表面主要是岩石,十分贫瘠。

而随着时间发展,土壤开始逐渐在地球表面形成。

当幼儿时期的地球冷却下来后,风化和侵蚀的过程就陆续开始了。

风化作用是通过物理或化学过程将岩石破碎成较小的岩石,侵蚀作用是指这些较小的岩石被风或水从较大的母岩中带走。

根据风化岩石的大小,可以将其视分为黏土(clay)、粉土(silt)或砂土(sand),更大的则为砾石。

在前三种物质中,黏土是最小的,而砂土是最大的,粉土介于两者之间。

这三种不同大小的风化和侵蚀岩石共同组成了土壤。

根据这三种不同大小颗粒的比例,土壤将具有不同的性质。

下面这张图可以帮助我们更好地理解土壤的组成。

如果一种土壤中有25%是砂土,40%是粉土,35%是黏土,那它为黏壤土。

全国土壤污染状况调查点位布设技术规定1 适用范围本规定适用于全国土壤污染状况调查工作中土壤环境监测点位的布设。

2 点位布设原则2.1 全面性原则调查点位要全面覆盖不同类型的土壤及不同利用方式的土壤,重点区域要全面覆盖调查区域内各种污染类型的场地,能代表调查区域内土壤环境质量状况。

2.2 可行性原则点位布设应兼顾采样现场的实际情况,充分考虑交通、安全等方面可实施采样的环境保障.2.3 经济性原则保证样品代表性最大化,最大限度节约采样成本、人力资源和实验室资源。

2.4 连续性原则点位布设在满足本次调查的基础上,应兼顾“七五”全国土壤环境背景值调查布设的背景点位情况,并考虑国家开展土壤环境质量例行监测的需要.2。

5 分级控制原则土壤调查点位网格布设尺度按国家、省、市不同层次需求分级设定,确定的调查点位实行分级控制、分级管理。

2.6 相对一致性原则同一采样区域(网格)内的土壤差异性应尽可能小,在性质上具有相对一致性。

而不同采样区域(网格)内土壤差异性尽可能大。

3 点位布设准备3.1 硬件设备3.1。

1 点位布设辅助设备全球定位系统(GPS)、数码照相机、台式计算机、笔记本电脑、绘图仪、彩色打印机、扫描仪、用作GIS网格布点的ArcGIS软件(全国统一布点软件)。

3。

1.2 地理信息系统(GIS)点位布设底图原则上要求各省以1:25万电子地图作为点位布设底图(各省根据需要可选用其它比例尺的电子地图作为布点底图).点位布设底图应包括行政区划(全省、市界、市县城区、乡镇区域)、水系(地表水如河流、湖库;地下水)、土壤类型、土地利用现状、地形地貌、交通(公路)、植被等基本图。

根据土壤调查的类型、面积和精度,可采用不同比例尺的点位布设底图。

(1)针对土种或污染场地的土壤调查,推荐采用1:10000~1:50000;(2)针对土属或以地级市为单位开展的土壤调查,推荐采用1:10万~1:20万;(3)针对亚类或省级或流域为单位开展的土壤调查,推荐采用1:25万.3.2 资料收集与分析3.2.1 自然环境(1)地理、地质和地形地貌特点地理位置(经纬度)及面积;地表风化层特征;海拔高度、地形特征(即高低起伏状况),周围的地貌类型(山地、平原、沟谷、丘陵、海岸)等状况。

土 壤 (Soils), 2014, 46(4): 761–765①基金项目:国家科技基础性工作专项(2012FY112100、2008FY110600)资助。

作者简介:张凤荣(1957—),男,河北沧州人,教授,主要研究方向为土壤地理、土地资源评价和利用规划。

E-mail: frzhang@ ②北京市农业区划办公室,农业局,农林科学院. 北京土壤(内部资料). 1984对全国第二次土壤普查中土类、亚类划分及其调查制图的辨析①张凤荣1,王秀丽1,梁小宏2,孔祥斌1,张青璞1,杨黎芳2(1 中国农业大学资源与环境学院,北京 100193;2 天津农学院,天津 300384)摘 要:按照中国发生分类对新采集的68个北京市山区的土壤剖面进行了分类命名,并与剖面点所在土壤普查图上的分类名称进行比较,结果是只有18个剖面的分类名称一致。

造成分类名称不一致的原因:①发生分类以区域典型土壤剖面分类命名,而区域内很多土壤不同于典型土壤剖面;②发生分类往往以现代生物气候带为主要分类标准命名区域土壤,而不是根据土壤性质;③分类不一致的最大原因可能是制图精度不够。

研究认为,土壤分类必须依据土壤性质本身,而不是土壤形成因素;采取野外单土壤性质调查制图,室内叠加单土壤性质图形成多属性图斑,根据分类系统对它们进行综合分类,以提高分类制图精度。

关键词:土壤普查;土壤分类;分类标准;土壤图;对比 中图分类号:S155; S159全国第二次土壤普查(以下简称土壤普查)是国家“六五”重点科学技术发展规划所列第一项“全国自然资源调查与农业区划”研究的重要组成内容。

国务院为此发布了国发[1979]111号文件,批转了“农业部关于开展全国第二次土壤普查工作方案”。

自1979年开始,在土壤普查办公室统一组织和部署下,在各级政府的领导和支持下,全国大约8万农业科技人员历经16年的勤奋工作,完成了历史上第二次全国土壤普查,形成了《中国土壤》[1]、《中国土壤普查技术》[2]、《中国土壤普查数据》[3]等成果。

第三次全国土壤普查成果汇总与验收服务方案一、背景与目的第三次全国土壤普查是一项重要的国家基础性工作,旨在全面查清我国土壤类型、分布规律、质量状况及耕地地力状况,为保障国家粮食安全、生态安全和生态文明建设提供重要支撑。

成果汇总与验收是普查工作的重要环节,旨在确保普查成果的准确性和可靠性。

本次服务方案旨在为普查成果提供全面、系统、有效的汇总与验收服务。

二、服务内容1. 成果汇总:根据普查数据和资料,对土壤类型、分布、质量状况等信息进行分类、整理和汇总,形成全面、系统的土壤普查成果报告。

2. 数据审核:对普查数据和资料进行审核,确保数据的准确性和完整性。

对于存在异常或不符合实际情况的数据,进行核实和修正。

3. 质量评估:根据土壤普查规范和标准,对普查成果的质量进行评估,确保成果符合相关要求。

4. 验收服务:协助开展普查成果的验收工作,确保验收工作的规范性和准确性,提出改进意见和建议,提高普查成果的质量和可靠性。

三、服务流程1. 收集资料:收集普查数据和相关资料,包括土壤样品检测报告、土地利用现状图、地形图等。

2. 数据整理:对收集到的数据和资料进行分类、整理和筛选,确保数据的准确性和完整性。

3. 成果汇总:根据土壤普查规范和标准,对整理后的数据和资料进行汇总和分析,形成成果报告。

4. 数据审核和质量评估:对成果报告进行审核和质量评估,确保成果符合相关要求。

5. 验收服务:协助开展普查成果的验收工作,提出改进意见和建议,确保验收工作的规范性和准确性。

四、服务团队及优势本次服务将由一支专业、经验丰富的团队负责实施,包括土壤学、地理信息系统、数据统计等方面的专家和技术人员。

团队成员具有丰富的土壤普查成果汇总与验收工作经验,能够熟练运用相关技术和方法,确保服务质量和效率。

具体优势如下:1. 专业知识丰富:团队成员具有丰富的土壤学、地理信息系统和数据统计等方面的专业知识,能够准确把握土壤普查的规范和标准。

2. 经验丰富:团队成员具有多年的土壤普查成果汇总与验收工作经验,能够熟练运用相关技术和方法,确保服务质量和效率。

第三次全国土壤普查疑难解答土壤普查和土地调查有什么不同?一是范围不同。

土壤三普对象是全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。

其中,林地、草地中突出与食物生产相关的土地,未利用地重点调查与可开垦耕地资源潜力相关的土地,如盐碱地等。

调查面积约为陆地国土的76%。

国土三调对象是我国陆地国土。

二是目的不同。

土壤三普目的是查明全国土壤类型及分布,全面查清土壤资源现状和变化趋势,掌握土壤质量、土壤健康等基础数据,实现对土壤的“全面体检”。

国土三调目的是全面查清某一时间节点全国土地资源数量及利用状况,掌握真实准确的土地利用状况基础数据。

三是内容不同。

土壤三普是对土壤理化和生物性状、土壤类型、土壤立地条件、土壤利用情况等的普查。

国土三调是对土地利用现状及变化情况、土地权属及变化情况等的调查。

四是方法不同。

土壤三普是调查采集表层土壤样品,挖掘土壤剖面、采集分层土样,分析化验土壤理化性状等,是三维立体式调查。

国土三调是在第二次全国土地调查利用类型图基础上,通过遥感影像对土地利用现状进行判读,实地调查核实变化土地的地类、面积和权属,是二维平面式调查。

第三次全国土壤普查要形成哪些成果?数据成果。

全国土壤类型、土壤理化和典型区域生物性状指标数据清单,土壤退化与障碍因子,特色农产品区域等专题调查土壤数据,适宜于不同土地利用类型的土壤面积数据等。

图件成果。

全国土壤类型图,土壤养分图,土壤质量分布图,耕地酸化、盐碱化等退化土壤分布图,土壤利用适宜性评价图,特色农产品生产区域土壤专题调查图等。

文字成果。

土壤三普工作报告、技术报告,全国土壤利用适宜性评价报告,全国耕地、园地、林地、草地质量报告,东北黑土地、盐碱地、酸化耕地等耕地改良利用、特色农产品区域土壤特征等专项报告等。

数据库成果。

土壤性状数据库、土壤退化和障碍数据库、土壤利用等专题数据库。

样品库成果。

标准化、智能化的国家级和省级土壤样品库、典型土壤剖面标本库等。