当代社会学的主要理论流派共32页文档

- 格式:ppt

- 大小:6.38 MB

- 文档页数:32

1.吉登斯结构-行动二重性理论吉登斯指出,以往的研究大多分别专注于社会生活的主体性和客体性,并将二者对立起来加以片面论述。

这种二元对立的研究方式,是一种分裂社会,误解人生的思维方式。

只有克服这种二元对立模式,才能正确认识在实践中不断展开,不断虚构的社会生活。

因此吉登斯提出,以结构的二重性原则,来取代主客二元论。

他说:“我们必须从概念上把这种二元论重新建构为某种二重性,即结构的二重性,这一假设正是结构化理论的基础。

”吉登斯的观点是:客体主义强调社会中的结构、制度、制约性,主体主义强调人的主观性、能动性、创造性。

这两种因素在社会生活中是实存的,既不可简单否认,又不可把二者对立起来。

在社会实践过程中,这些因素通过人的行动而动态的相互作用、相互转化。

一方面,社会本身存在结构,人们按照原有的结构关系制约自己的行动;另一方面,人们不仅可以一起自觉性认识原有社会结构,调整自己的行为,而是按照自己在行动中不断产生的新要求来调整行为规则和社会制度,进而是社会结构发生变化,社会结构从客观上的制约地位转入主观的创造过程中。

1.人服从结构,结构制约人的行动;2.人创造结构,结构适应行动。

于是,社会结构由此而具有客观制约性和主观创造性两种品格,而且,这两种品格是融合而存的。

由此所谓的结构二重性,就是结构既作为自身反复不断地组织起来的行为的中介,又是这种行为的结果。

社会系统的结构性特征并不外在于行动,而是反复不断地卷入行动的生产与再生2.贝克风险社会理论在贝克看来,现代性发展到今天已经发生断裂,在20世纪后半叶之前的现代社会是古典工业社会(阶级社会),现在已经形成一种新的社会形式——风险社会。

阶级社会正在不断的向风险社会转变。

与以财富生产为核心的工业社会不同,风险社会的轴心原则是风险的分配,风险生产的逻辑统治着财富生产的逻辑。

风险和财富一样是要分配的东西,但两者所关涉不同的利益分配逻辑。

和财富一样,风险也附着在阶级模式上,只不过以颠倒的方式:财富在上层聚集,而风险在下层聚集。

社会学理论流派(重要)——社会学理论学派马克思主义社会学是从马克思恩格斯开始,以历史唯物主义和指导思想为基础的社会学理论的总称。

在世界社会学发展的两大传统中,它是从孔德开始的相对于西方社会学的另一大传统。

马克思主义社会学包括马克思、恩格斯及其后继者的社会学思想和社会理论,以及当代学者用马克思主义的观点、观点和方法阐述的社会学理论和理论。

在XXXX时代,苏联和东欧国家的主导地位是马克思主义社会学,具有每个国家的特点。

代表性作品有苏联的《社会学手册》(1976),民主德国的《马克思列宁主义社会学原理》(1977)等。

西方国家也有一些学者从各自的立场和观点从事马克思主义社会学的研究和评论。

英国学者t b .波特莫尔的《《马克思主义社会学》》(1975)可以被认为是这一领域的代表作品。

在中国,大多数社会学者都在努力建立具有中国特色的马克思主义社会学。

自1979年社会学重建以来,他们对马克思主义社会学的探索取得了一些进展,提出了一些新的观点。

马克思主义社会学的理论基础主要涉及马克思主义社会学与历史唯物主义的关系。

正确解决这一问题对于理解和建设马克思主义社会学具有重要意义。

一种观点认为,历史唯物主义是马克思主义社会学。

这种观点在20世纪30年代和50年代的苏联以及50年代和70年代的中国占主导地位。

20世纪六七十年代,苏联学术界弱化了这种“等效”或“替代”的观点,提出马克思主义社会学有三层结构,即一般理论、专门理论和个体经验研究,其中一般理论是历史唯物主义。

历史唯物主义不仅是马克思主义哲学的组成部分,也是马克思主义社会学的组成部分。

这种“部分对等”或“部分替代”的观点长期以来一直是苏联学术界的主流观点。

第二种观点与第一种观点相反,第一种观点认为历史唯物主义应该纳入马克思主义社会学。

南斯拉夫学术界的许多学者都支持这一观点。

他们认为社会学是一门关于社会的一般科学,历史唯物主义只是历史的逻辑或辩证唯物主义的社会观和社会发展观。

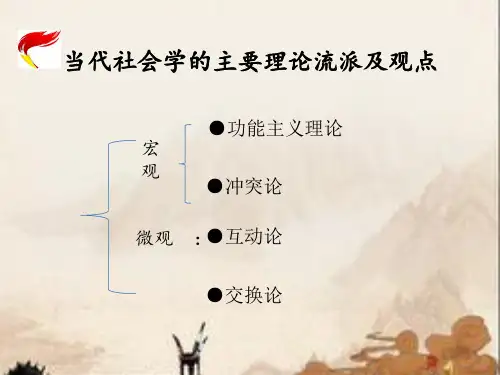

社会学的现代发展与主要理论流派社会学从创立到繁荣,其中心都在欧洲。

但19世纪末20世纪初,西方社会学发展的中心逐渐转移到了美国。

二战之后,欧洲社会学研究又进入复兴和进一步发展的阶段,并且向世界其他地区包括许多发展中国家拓展,使得社会学在这些国家和地区也受到高度重视,并迅速发展起来。

大致从20世纪40年代开始,社会学进入现代发展时期。

这一时期的突出特点是:第一,加速化,即自从二战后,西方社会学得到了前所未有的发展,不论是发达国家,还是发展中国家,都进行了大量的社会学调查。

可以说,社会学的应用研究成为一种世界趋势。

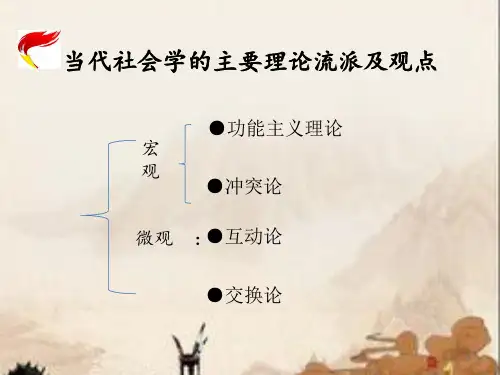

第二,多样化,即西方社会学没有统一的社会学理论,观点分歧,学派林立。

第三,分科化,即社会学与其他社会科学相互渗透的趋势加强,分科社会学种类增多。

第四,定量化,即在研究方法方面,社会学越来越注重定量研究,特别是计算机的广泛运用,大大加快了资料处理的速度,使社会学研究方法准确、快速、规范。

第五,心理化,即侧重从心理学角度研究社会。

自古典社会学以来,社会学有两个焦点问题:一是与自然科学的关系,即能否用自然科学方法研究人类社会,在这点上社会学理论往往被分为实证主义与人文主义两大阵营;二是关注社会的组成,即社会是如何产生及为何产生,也即社会是如何运行的。

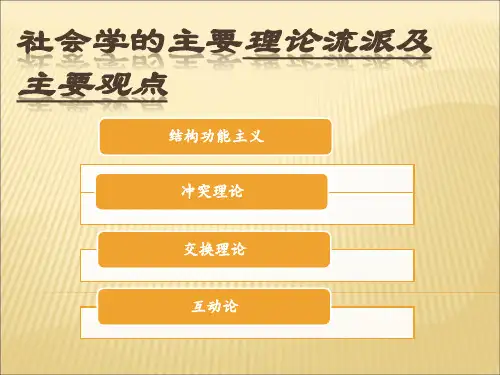

围绕这两点,社会学在现代发展过程中形成了不同的理论学派。

在这里,仅选择其中几个具有代表性的主要理论流派作一简介。

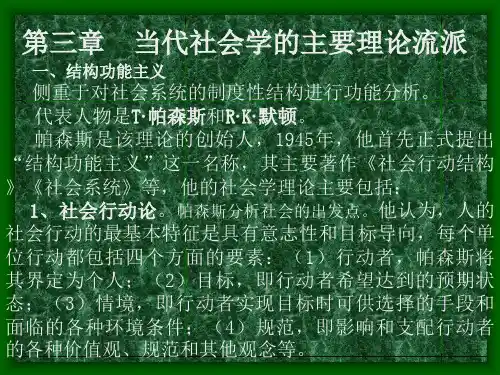

一、结构功能主义结构功能主义初步形成于20世纪30-40年代,鼎盛于60年代,至今仍是西方社会学中的主要流派之一。

它的代表人物是美国社会学家帕森斯和默顿。

塔尔科特·帕森斯(T.Parsons,1902-1979)的社会学理论包括以下几个主要内容:第一,社会行动论。

帕森斯认为,人们的社会行动包括以下四个结构要素:行动者、目的、情境、规范,而且在它们的基础上构成了更高一级的社会行动体系。

社会行动体系包括有机行为体系、人格体系、社会体系、文化体系四个亚系统。

社会学理论流派总结社会学理论流派马克思主义社会学(Marxist sociology )从马克思恩格斯开始的、以历史唯物论为理论基础和指导思想的社会学学说的通称。

在世界社会学发展的两大传统中,它是与从A.孔德开始的西方社会学相对而言的另一大传统。

马克思主义社会学包括K.马克思、F.恩格斯本人及其后继者的社会学思想、社会学说,以及当代学者用马克思主义立场、观点和方法所阐述的社会学理论、学说等。

世纪60?80年代,在苏联、东欧各国中占主导地位的就是带有各国自己特色的马克思主义社会学。

代表作有苏联的《社会学手册》(1976)、民主德国的《马克思列宁主义社会学原理》(1977)等。

在西方各国也有一些学者从他们各自的立场、观点出发,从事马克思主义社会学的研究和评述。

英国学者T.B.博特莫尔的《马克思主义社会学》(1975)可看作这方面的代表作。

在中国,广大社会学者正在努力建立具有中国特色的马克思主义社会学。

自1979年社会学重建以来,他们在马克思主义社会学方面的探索,已取得一些进展,提出了一些新的看法。

马克思主义社会学的理论基础这个问题主要涉及马克思主义社会学与历史唯物主义的关系。

正确解决这个问题对理解和建设马克思主义社会学具有关键性的意义。

一种观点认为,历史唯物论就是马克思主义社会学。

这种观点在苏联30?50年代,在中国50?70年代均占主导地位。

在60?70年代,苏联学术界弱化了这种等同”或代替”的观点,提出马克思主义社会学有三层结构,即一般理论、专门理论和个别的经验研究,其中的一般理论就是历史唯物论。

历史唯物论既是马克思主义哲学的组成部分,又是马克思主义社会学的组成部分。

这种部分等同”或部分代替”的观点,在很长时间内是苏联学术界的主导观点。

第二种观点与第一种观点相反,认为历史唯物论应包括在马克思主义社会学之中。

在南斯拉夫学术界不少学者主张这种观点。

他们认为,社会学是关于社会的一般科学,历史唯物论只是历史的逻辑学或辩证唯物主义的社会观及社会发展观。

当代社会学理论总结一、试评述科尔曼的理性行动理论。

理性行动理论就是80年代兴起的西方社会学理论学派,它不仅用于解释人们的经济行为,还试图解释更广泛的社会行为。

(一)、理论背景**理性行动理论就是建立在个人行动具有目的性这一基础上,以“理性人”为出发点,以“个体方法论”为倾向,其行为假设就是“行动者的行动原则就是最大限度地获取效益”。

**理性行动理论吸收了交换论,新古典经济学,博奕论的一些观点,在理论模式上借用了经济学的理性选择模型与均衡分析方法,致力于建立一种以个人理性为基础的社会行动理论,通过各种数学模型说明社会系统中微观与宏观相互过渡的各种途径,并全面解释分析各种社会行动,如交换行动、法人行动与规范行动。

(二)、基本概念与分析框架**科的理论在两个分析层系展开,一个就是基本行动层次,另一个就是系统行动层次。

基本行动就是指两个行动者相互依赖的行动,与此相联系的概念就是:行动者、资源、行动者的利益,简单社会关系(权威关系、信任关系)。

系统行动包括更多的行动者,与此相联系的概念就是:复杂关系(权威结构、信任结构)、社会规范、社会资本、法人行动。

**社会系统与社会结构通过交往与交换行为形成,反过来对人的行为有制约作用。

科用行动系统的四个基本概念——控制分布、资源价值、行动者的实力与事件的结果,建立了在个人理性选择基础上分析社会行动的理想模型,指出了微观与宏观相互转变的途径与机制。

(三)、科重点分析了法人行动与现代社会结构**法人、法规的起源就是天赋人权、社会契约学说,自由主义与集体主义,罗尔斯的“两个道德原则”与诺奇克的“自由主义原则”。

**区分了三种形式的最优法规:个人最优、效益最优、影响力最优。

**分析了法人与自然人的关系,法人就是通过自然人将其权力转让给一个共同权威机构而形成的,法人行动的目的就是为自然人获取共同利益,但法人行动的基础不就是个人动机,而就是在内部交换中形成的各种利益;法人行动的模式就是自然人将全力交与法人,法人再把权力委托给代理人;控制自然人的手段就是社会规范与社会资本,控制法人的手段就是加强管理、法律与税收政策。

三:社会学理论流派马克思主义社会学(Marxist sociology)从马克思恩格斯开始的、以历史唯物论为理论基础和指导思想的社会学学说的通称。

在世界社会学发展的两大传统中,它是与从A.孔德开始的西方社会学相对而言的另一大传统。

马克思主义社会学包括K.马克思、F.恩格斯本人及其后继者的社会学思想、社会学说,以及当代学者用马克思主义立场、观点和方法所阐述的社会学理论、学说等。

20世纪60~80年代,在苏联、东欧各国中占主导地位的就是带有各国自己特色的马克思主义社会学。

代表作有苏联的《社会学手册》(1976)、民主德国的《马克思列宁主义社会学原理》(1977)等。

在西方各国也有一些学者从他们各自的立场、观点出发,从事马克思主义社会学的研究和评述。

英国学者T.B.博特莫尔的《马克思主义社会学》(1975)可看作这方面的代表作。

在中国,广大社会学者正在努力建立具有中国特色的马克思主义社会学。

自1979年社会学重建以来,他们在马克思主义社会学方面的探索,已取得一些进展,提出了一些新的看法。

马克思主义社会学的理论基础 这个问题主要涉及马克思主义社会学与历史唯物主义的关系。

正确解决这个问题对理解和建设马克思主义社会学具有关键性的意义。

一种观点认为,历史唯物论就是马克思主义社会学。

这种观点在苏联30~50年代,在中国50~70年代均占主导地位。

在60~70年代,苏联学术界弱化了这种“等同”或“代替”的观点,提出马克思主义社会学有三层结构,即一般理论、专门理论和个别的经验研究,其中的一般理论就是历史唯物论。

历史唯物论既是马克思主义哲学的组成部分,又是马克思主义社会学的组成部分。

这种“部分等同”或“部分代替”的观点,在很长时间内是苏联学术界的主导观点。

第二种观点与第一种观点相反,认为历史唯物论应包括在马克思主义社会学之中。

在南斯拉夫学术界不少学者主张这种观点。

他们认为,社会学是关于社会的一般科学,历史唯物论只是历史的逻辑学或辩证唯物主义的社会观及社会发展观。