谈英汉对比与翻译_方梦之

- 格式:pdf

- 大小:266.22 KB

- 文档页数:4

ENGLISH ON CAMPUS2022年22期总第618期从《牡丹亭》英译本看译者的翻译心理摘 要:翻译心理学是以译者为主体,主要研究其翻译过程中各阶段的心理活动,如认知心理活动、审美心理活动和文化心理活动等,注重研究翻译过程而非翻译结果的跨学科研究。

译者的心理活动在翻译过程中非常重要,将直接影响译作的质量。

本文选取汪榕培、白之和许渊冲三个《牡丹亭》的英译文进行对比,探究译者在翻译过程中的心理活动及其影响,旨在对《牡丹亭》译作进行更全面的解释。

关键词:翻译心理学;牡丹亭;英译本研究作者简介:齐晓天,张轶前,华北理工大学。

齐晓天 张轶前一、我国翻译心理学研究现状我国翻译理论分为两个派别,即语言学派和文艺学派。

两个学派翻译理论多是研究译作或者研究原文和译文间关系,却很少研究翻译过程,比如研究过程中的原作或译者的心理,因此心理学角度的思考对于翻译研究很重要。

翻译心理学的发展大致分为三个阶段,傅斯年先生最早在20世纪初提出“翻译心理学”的概念。

翻译心理学的启蒙时期是1987年至1999年。

1999年方梦之将译者的工作心理分为完善自我、表现自我和实现自我,使关于译者心理的研究得到了关注。

武景全则对前期的翻译心理学研究进行了总结式的思考,指出了今后翻译心理学研究的目的、课题和方法,具有高度的概括性、前瞻性和指导意义。

在这个时期,对翻译的研究引入心理学概念,从个人经验和体会出发,研究译者或作者的审美心理、民族、文化心理。

在这个时期,研究并不是很成熟,只是研究的初步阶段,而且并没有完全与心理学理论相结合。

1999年至今,翻译心理学研究快速发展。

随着国内心理学研究的发展和跨学科研究发展越来越快,越来越多的人对此感兴趣,翻译心理学研究也随之迅速发展,主要研究作者创作心理,译者工作心理以及读者受众心理。

研究体裁也越来越广泛,起初以研究文学体裁为主,发展到各种体裁的翻译心理研究。

翻译心理学研究开始存在的一些问题在于其未能将翻译学与心理学真正结合。

浅谈英汉翻译中词性转换的应用技巧摘要:英语属于印欧语系,汉语属于汉藏语系,两者之间存在很多差异。

在英汉翻译过程中,为了使译文保持原文的内涵,经常会发生词性转变的现象。

换句话说,词性转变既是为了忠实地再现原文信息,又是为了使译文符合汉语习惯,英汉翻译中的词汇转换问题主要源于两种语言的语言结构差异。

本文主要从介绍英汉翻译的四大词性转换技巧角度,分析英汉翻译中的词性转换应用技巧。

有助于译者灵活、合理地使用各种翻译技巧以达到译文语义连贯、信息完整的目的。

关键词:英汉翻译;词性转换;技巧一、引言由于英汉在语法、表达和思维方式上的差异,英汉翻译中必然存在一些问题,给英汉翻译带来很大的困难。

语言的表达有很大的差异。

翻译不流利,欧化现象明显,其主要原因之一是不善于运用词转换和句子成分转换的翻译方法。

本文论述了英汉翻译中部分语音转换的特点和技巧,有助于提高我们的翻译能力,使原始信息更准确、更有效地被接受。

二、国内外翻译中词类转换技术的文献综述词类转换作为最常用、最重要的翻译技术之一,在英汉翻译中得到了广泛的应用,国内外许多翻译专家学者对词类转换进行了研究。

中国的汉英翻译研究比较全面,对翻译技术和形态转换在各个方面的应用进行了研究。

一种是根据语音转换类型分析的不同部分进行的,如吴重阳在《英汉翻译中的汉字语音转换》一书中进行了分析(2014年),案例描述的类型有4种。

此外,张扬在《简论英汉翻译中的词转换》(2016)一书中,详细介绍了英汉四字转换、名词、动词、形容词和介词的转换。

国内外的研究学者,总的来说,经过许多理论成果的翻译转化,随后的经验为我们提供了很多理论支持,而且在技巧上,国内文献也倾向于按照词类的分类,进行较为全面的系统的探讨。

三、英汉翻译中的词类转换技术由于英汉表达方式的不同,英语不可能总是机械地翻译成汉语中的同一部分,例如,把名词翻译成名词,把动词翻译成动词等等。

为了表达原文的内容,有必要改变英语的语言形式。

![英语形合与汉语意合的特点及其对翻译的启示[权威资料]](https://uimg.taocdn.com/4ab630750a1c59eef8c75fbfc77da26925c596e3.webp)

英语形合与汉语意合的特点及其对翻译的启示摘要:英汉两种语言属于不同的语系,有诸多不同之处,英语注重形合,汉语注重意合,英汉形合意合之分在于东西方思维模式的不同。

因此,在翻译实践中应充分考虑到英汉语言“形合”和“意合”的结构差异,根据各自的结构特点,进行句子结构的调整,采用对应的翻译策略,使译文自然晓畅。

关键词:英语形合汉语意合翻译一、引言近年来,随着对比语言学研究的不断深入和发展,许多学者在英汉两种语言的对比研究方面取得了大量富有启发性意义的成果。

例如:英语是综合-分析语,汉语是分析语;英语是语调语言,汉语是声调语言;英语句子繁复,汉语句子简短;英语重物称,多用被动,汉语重人称,多用主动;英语多静态,抽象;汉语多动态,具体等。

美国著名翻译家Eugene Nida早在Translating Meaning一书中就谈到,就汉语和英语而言,形合和意合的对比也许是语言学上最重要的一个区别,它甚至可能是两种语言间最根本的差异所在(Nida 1982:12)。

二、形合与意合的概念及特征形合(hypotaxis)和意合(parataxis)的概念首先在我国由王力先生在《中国语法理论》一书中提出,指语言的两种基本组织手段(王力,1984:310)。

刘宓庆对形合意合作了较完整准确的界定:“形合”(hypotaxis)指借助语言形式手段(包括词汇手段和形态手段)实现词语或句子的连接。

所谓“意合”(parataxis),指不借助语言形式手段而借助词语或句子的意义或逻辑联系实现它们之间的连接。

前者注重语句形式上的接应(cohesion),后者注重行文意义上的连贯(coherence)(刘宓庆,1992:18-19)。

1.英语形合的特点英语是典型的形合语言,它借助明显的形式标记,如曲折变化、介词、连词等,将词组、句子甚至段落连接起来,也可采用其他的语法手段表示话语内部的语义关系。

Eric Partridge认为,英语句子十句有九句按SV或SVO配列。

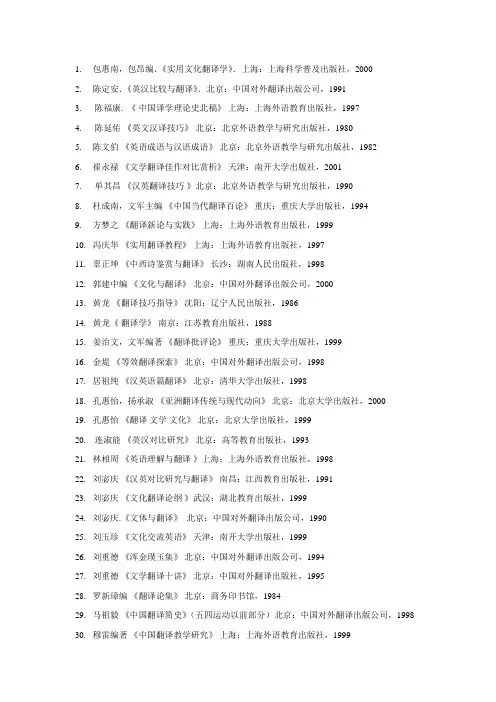

1.包惠南,包昂编.《实用文化翻译学》.上海:上海科学普及出版社,20002.陈定安.《英汉比较与翻译》.北京:中国对外翻译出版公司,19913.陈福康. 《中国译学理论史北稿》上海:上海外语教育出版社,19974.陈延佑《英文汉译技巧》北京:北京外语教学与研究出版社,19805.陈文伯《英语成语与汉语成语》北京:北京外语教学与研究出版社,19826.崔永禄《文学翻译佳作对比赏析》天津:南开大学出版社,20017.单其昌《汉英翻译技巧》北京:北京外语教学与研究出版社,19908.杜成南,文军主编《中国当代翻译百论》重庆:重庆大学出版社,19949.方梦之《翻译新论与实践》上海:上海外语教育出版社,199910.冯庆华《实用翻译教程》上海:上海外语教育出版社,199711.辜正坤《中西诗鉴赏与翻译》长沙:湖南人民出版社,199812.郭建中编《文化与翻译》北京:中国对外翻译出版公司,200013.黄龙《翻译技巧指导》沈阳:辽宁人民出版社,198614.黄龙《翻译学》南京:江苏教育出版社,198815.姜治文,文军编著《翻译批评论》重庆:重庆大学出版社,199916.金堤《等效翻译探索》北京:中国对外翻译出版公司,199817.居祖纯《汉英语篇翻译》北京:清华大学出版社,199818.孔惠怡,扬承淑《亚洲翻译传统与现代动向》北京:北京大学出版社,200019.孔惠怡《翻译文学文化》北京:北京大学出版社,199920.连淑能《英汉对比研究》北京:高等教育出版社,199321.林相周《英语理解与翻译》上海:上海外语教育出版社,199822.刘宓庆《汉英对比研究与翻译》南昌:江西教育出版社,199123.刘宓庆《文化翻译论纲》武汉:湖北教育出版社,199924.刘宓庆.《文体与翻译》北京:中国对外翻译出版公司,199025.刘玉珍《文化交流英语》天津:南开大学出版社,199926.刘重德《浑金璞玉集》北京:中国对外翻译出版公司,199427.刘重德《文学翻译十讲》北京:中国对外翻译出版社,199528.罗新璋编《翻译论集》北京:商务印书馆,198429.马祖毅《中国翻译简史》(五四运动以前部分)北京:中国对外翻译出版公司,199830.穆雷编著《中国翻译教学研究》上海:上海外语教育出版社,199931.钱钟书等《林纾的翻译》北京:商务印书馆,198132.孙致礼.《我国英美文学翻译概论》南京:译林出版社,199633.王大伟《现代汉英翻译技》巧北京:世界图书出版公司,199934.王克非《翻译文化史论》上海:上海外语教育出版社,199835.谢天振《译介学》上海:上海外语教育出版社,200036.许钧《翻译思考录》武汉:湖北教育出版社,199837.许钧《文学翻译批评研究》南京:南京出版社,199238.扬自俭,李瑞华编《英汉对比研究论文集》上海:上海外语教育出版社,199739.姚念庚,范兵《英汉翻译论稿》沈阳:辽宁大学出版社,198740.尤金奈达著《奈达论翻译》谭载喜编译北京:中国对外翻译出版公司,199341.尤金奈达著《语言文化与翻译》严久生译呼和浩特:内蒙古大学出版社,199842.张今《文学翻译原理》开封:河南大学出版社,198743.张培基《习语汉译英研究》北京:商务印书馆,197944.张培基《英语声色词与翻译》北京:商务印书馆,196445.Baker,Mona. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London. Routledge,1998 Baker,Mona. In Other Words. A Coursebook of Translation. 北京:北京外语教学与研究出版社,200046.Basnet,Susan. Translation Studies(Revised Edition). Methuuen Co.Ltd,1988 Carford,J.C.A Linguistic Theory of Translation ,An Essay in Applied Linguistics.Oxford University Press Geo rge Steiner.After Babel. Aspects of Language and Translation. 197547.Hatim, Bsil and Mason,Ian. Discourse and the Translation.. Longman Group UK Limited,1990 Newmark,P.P. Approaches to Translation.Pergamon,Oxford,1982 Newmark,P.P. A Textbook of Translation.London.Prentice Hall,198848.Nida,Eugene nguage,Culture,and Translating. 上海:上海外语教育出版社,1993 Nida,E.A.&Taber,C.The Theory and Practice of Translation.Brill Lyden,197449.Rojer T.Bell.Translation and Translating.Theory and Practice.Longman,London and New York,199150.Schaffner,Christian and Kelley-Holmes,Helen.Ed.Cultural Functions of Translation.Multilingual Matters Ltd,1995。

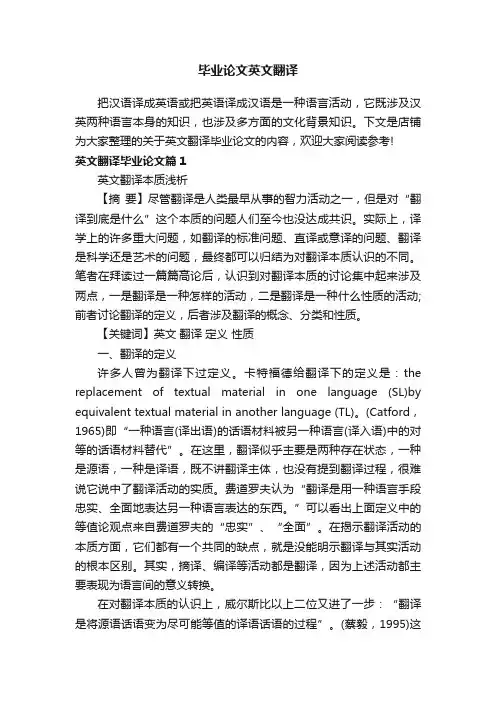

毕业论文英文翻译把汉语译成英语或把英语译成汉语是一种语言活动,它既涉及汉英两种语言本身的知识,也涉及多方面的文化背景知识。

下文是店铺为大家整理的关于英文翻译毕业论文的内容,欢迎大家阅读参考!英文翻译毕业论文篇1英文翻译本质浅析【摘要】尽管翻译是人类最早从事的智力活动之一,但是对“翻译到底是什么”这个本质的问题人们至今也没达成共识。

实际上,译学上的许多重大问题,如翻译的标准问题、直译或意译的问题、翻译是科学还是艺术的问题,最终都可以归结为对翻译本质认识的不同。

笔者在拜读过一篇篇高论后,认识到对翻译本质的讨论集中起来涉及两点,一是翻译是一种怎样的活动,二是翻译是一种什么性质的活动;前者讨论翻译的定义,后者涉及翻译的概念、分类和性质。

【关键词】英文翻译定义性质一、翻译的定义许多人曾为翻译下过定义。

卡特福德给翻译下的定义是:the replacement of textual material in one language (SL)by equivalent textual material in another language (TL)。

(Catford,1965)即“一种语言(译出语)的话语材料被另一种语言(译入语)中的对等的话语材料替代”。

在这里,翻译似乎主要是两种存在状态,一种是源语,一种是译语,既不讲翻译主体,也没有提到翻译过程,很难说它说中了翻译活动的实质。

费道罗夫认为“翻译是用一种语言手段忠实、全面地表达另一种语言表达的东西。

”可以看出上面定义中的等值论观点来自费道罗夫的“忠实”、“全面”。

在揭示翻译活动的本质方面,它们都有一个共同的缺点,就是没能明示翻译与其实活动的根本区别。

其实,摘译、编译等活动都是翻译,因为上述活动都主要表现为语言间的意义转换。

在对翻译本质的认识上,威尔斯比以上二位又进了一步:“翻译是将源语话语变为尽可能等值的译语话语的过程”。

(蔡毅,1995)这里没有硬性规定,只是说“尽可能等值”。

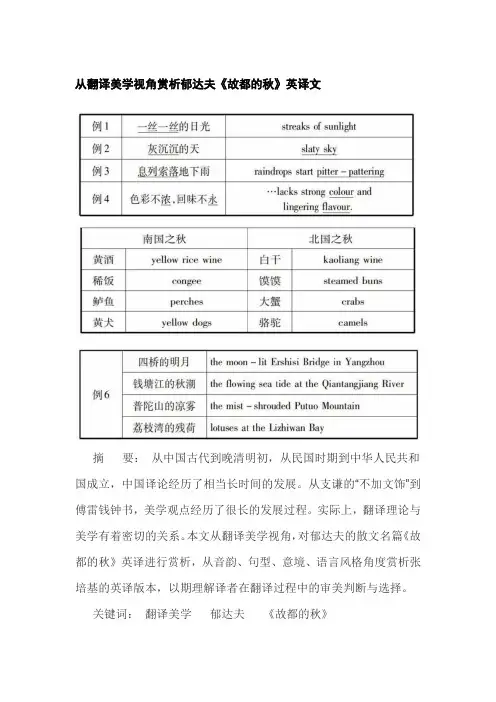

从翻译美学视角赏析郁达夫《故都的秋》英译文摘要:从中国古代到晚清明初,从民国时期到中华人民共和国成立,中国译论经历了相当长时间的发展。

从支谦的“不加文饰”到傅雷钱钟书,美学观点经历了很长的发展过程。

实际上,翻译理论与美学有着密切的关系。

本文从翻译美学视角,对郁达夫的散文名篇《故都的秋》英译进行赏析,从音韵、句型、意境、语言风格角度赏析张培基的英译版本,以期理解译者在翻译过程中的审美判断与选择。

关键词:翻译美学郁达夫《故都的秋》一、引言一提到郁达夫,人们就很容易想起他的那篇散文《故都的秋》。

由于《故都的秋》描绘的画面优美、文字中饱含作者对北平秋天的深厚情感,因此该文多次被收录到中学教材之中,其研究价值可见一斑。

经历了幼年丧父、青年时期海外留学、两度婚姻、国家动荡的种种之后,郁达夫的心思变得敏感,作品中透露着一丝“忧郁”。

在祖国身处复杂情况之时,郁达夫迁至杭州小住。

但家中的变故及国家的状况使他内心十分苦涩,不禁想起让他壮志难酬、几度欢喜几度忧的第二故乡北平。

作者在《故都的秋》中屡次表达对北平的秋天的喜爱之情,但郁达夫对于北平秋天那种萧索、落寞特点的描述实际上在某种意义上体现出了其对于人间百态的感叹。

在《故都的秋》英译本中,张培基的版本十分出彩,本文选用张培基的英译本,从翻译美学的视角对这篇优美散文进行赏析。

二、译学的美学渊源“美学”二字最早出现在十八世纪德国哲学家、美学家鲍姆加登的同名著作中,他认为艺术应当在哲学中有一定的地位,因此,他建立了名为“Aesthetics”的学科以研究美的价值、本质特征和感性认识。

实际上,一种抽象的美学价值概念最初出现在艺术界,但一种对美学价值的追求不仅仅来源于艺术界。

在翻译过程中,译者往往对于美感有着相当的追求。

毛荣贵(2005:21)在《翻译美学》中提到“美感即对语言的审美价值的感觉”,美学在中国的发展起源于二十世纪初,由西方经过日本这一中介传入中国。

方梦之(2004:296)将翻译美学定义为:“揭示译学的美学渊源,探讨美学对译学的特殊意义,用美学的观点来认识翻译的科学性和艺术性,并运用美学的基本原理,提出翻译不同文本的审美标准,分析、阐述和解决语际转换中的美学问题。

Chapter4Chapter4英汉对比与翻译(二)Chapter 4 A Comparative Study of English and Chinese (Part II) Teaching aims: to learn about the linguistic differences of Chinese and English so as to translate them accurately.Main Language points:Comparative studies of syntactic structure in Chinese and EnglishDifficult teaching points: hypotactic & paratactic; subject-prominent & topic prominent; static & dynamic.Teaching references:1. 方梦之. 翻译新论与实践[M]. 青岛出版社,20022. 孙致礼. 新编英汉翻译教程[M]. 上外教出版社;彭长江. 英汉-汉英翻译教程[M]. 湖南师大出版社;3. 陈宏薇,新编汉英翻译教程[M].上海外语教育出版社,2004Teaching methods: Analysis and Practice1. Hypotactic vs. Paratactic (形合与意合)As E. A. Nida points out in his “Translating Meaning”, …so fa r as English and Chinese are concerned, the most important difference linguistically is the contrast between hypotaxis and parataxis.Hypotaxis: The dependent or subordinate construction or relationship of clauses arranged with connectives;Parataxis: The arranging of clauses one after the other without connectives showing the relation between them;Examples:1. That is our policy and that is our declaration.—— W. Churchill这就是我们的国策。

“翻译”课程教学参考书目一、英汉语比较与对比书目(按作者姓名汉语拼音排序,下同)何善芬,2002,《英汉语言对比研究》。

上海:上海外语教育出版社。

李瑞华(主编),1996,《英汉语言文化对比研究》。

上海:上海外语教育出版社。

连淑能,1993,《英汉对比研究》。

北京:高等教育出版社。

潘文国,1997,《汉英语对比纲要》。

北京:北京语言文化大学出版社。

彭宣维,2000,《英汉语篇综合对比》。

上海:上海外语教育出版社。

邵志洪,1997,《英汉语研究与对比》。

上海:华东理工大学出版社。

王还(主编),1993,《汉英对比论文集》。

北京:北京语言学院出版社。

魏志成,2003,《英汉语比较导论》。

上海:上海外语教育出版社。

萧立明,2002,《英汉比较研究与翻译》。

上海:上海外语教育出版社。

熊文华,1997,《汉英应用对比概论》。

北京:北京语言文化大学出版社。

杨自俭、李瑞华(主编),1990,《英汉对比研究论文集》。

上海:上海外语教育出版社。

杨自俭(主编),2000,《英汉语比较与翻译(3)》。

上海:上海外语教育出版社。

杨自俭(主编),2002《英汉语比较与翻译(4》。

上海:上海外语教育出版社。

赵世开(主编),1999,《汉英对比语法论集》。

上海:上海外语教育出版社。

朱永生、郑立信、苗兴伟,2001,《英汉语篇衔接手段对比研究》。

上海:上海外语教育出版社。

二、翻译理论书目(按作者姓名汉语拼音排序)《翻译通讯》编辑部,1984,《翻译研究论文集(1894-1948)》。

北京:外语教学与研究出版社。

《翻译通讯》编辑部,1984,《翻译研究论文集(1949-1983)》。

北京:外语教学与研究出版社。

郭建中,2000,《当代美国翻译理论》。

武汉:湖北教育出版社。

黄雨石,1988,《英汉文学翻译探索》。

西安:陕西人民出版社。

黄振定,1998,《翻译学:艺术论与科学论的统一》。

长沙:湖南教育出版社。

黄忠廉,2002,《变译理论》。

2023年11月第39卷㊀第6期外国语文(双月刊)Foreign Languages and Literature(bimonthly)Nov.,2023Vol.39㊀No.6收稿日期:2023-01-08基金项目:山东省泰山学者专家计划(20221105)㊁国家社会科学基金重大项目 中国翻译理论发展史研究 (20&ZD312)的部分成果作者简介:王峰,男,山东大学翻译学院教授,博士,博士生导师,主要从事语料库翻译学㊁‘西游记“翻译研究㊂刘伟,男,吉林大学外国语学院博士生,吉林农业大学副教授,硕士生导师,主要从事翻译批评㊁中国文学外译研究㊂引用格式:王峰,刘伟.方梦之应用翻译研究论略[J].外国语文,2023(6):101-109.方梦之应用翻译研究论略王峰1㊀刘伟2,3(1.山东大学翻译学院,山东威海㊀264209;2.吉林大学外国语学院,吉林长春㊀130012;3.吉林农业大学外国语学院,吉林长春㊀130018)摘㊀要:科技现代化和经济全球化为应用翻译提供了广阔空间,方梦之以此为契机创立 应用翻译研究 ㊂他的 一体三环 译学体系为应用翻译研究提供了源头活水㊂本文受到他的 一分为三 理论的启发,从本体论㊁认识论和方法论维度论述了他的应用翻译研究理论体系,从筹办学术会议㊁创办学术刊物㊁著书立说方面总结了他推动应用翻译研究的建立和发展付出的努力,阐释了应用翻译研究顺应数字时代发展所擘画的蓝图㊂关键词:应用翻译研究; 一体三环 ;本体论;认识论;方法论中图分类号:H059㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1674-6414(2023)06-0101-090㊀引言近年来,我国应用翻译研究发展迅速,从实践到理论再到人才队伍,均取得了令人瞩目的成就㊂该领域的开辟和发展离不开众多学者的付出和努力㊂其中,方梦之作为我国应用翻译研究的奠基人和领航者,他的贡献当首屈一指㊂纵观其应用翻译研究的发展历程,可以看出应用翻译研究根植于翻译实践㊂方梦之大学毕业于1958年,他主修俄语,兼修德语㊂毕业后分配到工厂从事技术工作,出于对语言知识的热爱,他利用业余时间学外语,将俄语㊁德语和英语等外语知识付诸科技翻译实践㊂1964年,他调入江苏冶金研究所情报室从事专职的科技情报翻译和编辑工作㊂他 由单纯的翻译实践走向了国外科技信息开发,由科技翻译而转为科技型专家翻译 (黄忠廉等,2014:70)㊂丰富的多语种翻译实践经验一方面成为他翻译理论萌发的土壤,另一方面也确保他的理论研究并非囿于汉英互译,而是有可能适用更大范围内的多语互译㊂方梦之从事应用翻译的理论研究始于上海工业大学(现上海大学)的教学科研㊂1978年,他调入上海工业大学,角色的转变促使他对应用翻译的研究逐渐由实践转向理论,他1979年便开始撰写论文㊂他重视科技文体研究,1985年着手撰写首部专著‘科技英语实用文体“,历时四载,于1989年出版㊂彼时恰逢国家大量引入国外的科技著作,亟需相关理论指导科技英语教学和翻译实践㊂该㊃101㊃㊀外国语文2023年第6期㊀著作一经问世便受到著名翻译家王佐良和杨自俭等业内人士及读者的广泛好评,成为当时科技英语教学与翻译的必读著作,也奠定了方梦之在科技翻译领域的学术基础(刘金龙,2012)㊂对于科技翻译而言,叙事学和文体学不仅提供一个新的理论视角,更重要的是提供了一个解构和阐释意义的工具(杨志亭,2023:137)㊂1㊀应用翻译的本体论㊁认识论㊁方法论近年来,我国翻译研究者有了学科体系自信,著书立说, XX翻译学 翻译XX学 等著作相继涌现,多达70余种,但有些论著仍存在着理论适用性较差㊁系统性缺乏㊁实践性阙略等问题(方梦之等,2020)㊂判断上述理论的价值取决于其是否 更新翻译的认知或者解决新的研究问题 (穆雷等,2020:124)㊂那么,方梦之为何不用 应用翻译学 这个术语? 应用翻译研究 又是否名副其实呢?首先, 应用翻译学 容易产生歧义,既可以是各种 翻译学 的应用(应用+翻译学),也可以是 应用翻译 这种特殊文体类型的理论研究(应用翻译+学)㊂方梦之的 应用翻译研究 并非附和某一翻译理论,而是建构应用文体翻译的理论系统(方梦之,2013:83-84),属于 应用翻译+学 ,故而称之 应用翻译研究 ㊂我们从术语命名也能看出方梦之的谦虚学风㊂第二,一个成熟的学科必须建设较为完善的本体论㊁认识论和方法论㊂从这个角度说,应用翻译研究名副其实(表1)㊂汉语语境中的 应用翻译研究 是我国改革开放以来翻译研究的特有产物,与中西翻译研究传统中的相关概念有较大不同㊂表1㊀应用翻译研究体系应用翻译研究本体论需要解决的根本问题包括应用翻译的概念㊁性质㊁特征㊁研究范围等方梦之(2011c/2013)界定应用翻译研究的定义㊁内涵㊁研究范围应用翻译研究认识论对研究问题的认知过程与反映机制,着重解决翻译中认知与实践的问题方梦之(2011c/2013)综合系统功能语言学的语域分析和德国功能学派的文本类型等方法制定翻译策略;提出变译论的理论贡献与实践意义(方梦之等,2020)应用翻译研究方法论研究的思路㊁途径㊁方式㊁程序方梦之(2013)提出翻译策略的理据㊁要素与特征1.1应用翻译研究本体论应用翻译研究并非空中楼阁,其中一个重要的理论根基是方梦之始终重视的文体研究㊂受语域理论启发,他认为科学有理论和应用之分,文本亦可分为纯理论文本和应用理论文本,因此把 纯理论文本排除在应用翻译之外 (方梦之,2003:48),采用 应用翻译 (pragmatic translation)的概念,并在内涵上予以丰富㊂ 应用翻译研究 在研究对象上与 文学翻译 相对,学科上与 应用翻译+学 范畴相应㊂ (黄忠廉,2013:94)在‘译学词典“中,他将应用翻译研究的本质定义为 主要研究如何把普通译学和特殊译学的理论运用于翻译实践㊁翻译教学㊁翻译批评㊁翻译工具书的编纂和机器翻译等,从微观上对翻译的目的㊁功能㊁标准㊁程序和方法等问题,以及他们之间的相互关系作出说明,以使普通译学理论和特殊译学理论在实际运用中得到检验 (方梦之,2004:54)㊂这与霍尔姆斯(James Stratton Holmes)的应用翻译研究(Applied Translation Studies)有所区别㊂㊃201㊃㊀王峰㊀刘伟㊀方梦之应用翻译研究论略㊀图1㊀方梦之(2014)修订的翻译研究框架霍氏应用翻译是与纯翻译相对的领域,研究范围是翻译教学㊁翻译工具和翻译批评,是翻译理论的应用,而方梦之应用翻译的研究对象为应用本体各要素及其间的关系㊁应用翻译的策略和技巧,目的在于提出应用翻译的理论,属于理论性研究(方梦之,2013)㊂同时,也许囿于霍尔姆斯诗人和文学翻译家的身份,他并没有给予应用翻译应有的地位㊂方梦之(2014)对霍氏的图谱进行了有益的补充,将纯翻译研究和描写翻译研究合并为理论(theoretical)研究与应用(applied)研究㊂修改后的翻译研究框架见图1(方梦之,2014:2)㊂方梦之修改后的翻译研究框架意义在于:纠正了 应用翻译不值得研究 的传统偏见,规划了应用翻译研究的本体疆域,厘清了应用翻译的理论审视维度㊂方梦之认为 译学体系繁杂,但环环相扣㊁纵横相通,本体与外围学科交叉㊁照应㊂时间是催化剂,相邻学科的发展是翻译研究的助推剂,译学本体之外遂有外围学科的三环,形成 一体三环 (方梦之等,2020:1)㊂ 一体 即译学本体, 三环 则分别对应着20世纪50至90年代国内译学发展过程中与其相近㊁相关和交叉的学科研究及翻译文化和技术研究㊂ 一环 为相近的语言学研究; 二环 为相关的哲学㊁心理学㊁社会学㊁信息论及符号学等研究; 三环 为翻译文化和技术研究㊂该体系层次分明,清晰地反映出国内译学发展的脉络,同时与方梦之的学术经历有所契合, 既是其学术实践的总结,又是他建构应用翻译理论的制高点 (黄忠廉等,2014:70),也恰好描绘了目前国内外翻译学的发展轨迹,从内环向外环扩展式推进,同时反哺 一体 发展:认知翻译学㊁社会翻译学㊁翻译技术研究是时下最为热门的三个翻译研究领域(王峰等,2017),但是译学本体始终扮演 债务人 的角色,向其他学科㊁理论借用理论工具,而不是 债权人 ,为其他学科㊁理论提供理论工具㊂ 一体三环 体系不仅对翻译学的发展提出期冀,也为应用翻译研究规划了发展轨迹㊂方梦之将应用翻译研究划分为六个基本范畴:宏观研究㊁中观研究㊁微观研究㊁分类研究㊁术语研究㊁翻译的本地化与全球化㊂前三项为 体 ,后几项被认为是应用翻译实践中需要解决的特殊问题(方梦之,2013)㊂宏观研究为其中的灵魂,研究内容为翻译的主客体关系㊁客观世界㊁评价体系㊃301㊃㊀外国语文2023年第6期㊀及基本范畴关系㊂中观研究则关于具体的方案㊁策略㊁模式和框架,上承宏观研究,并以其为基础和依据,下启微观研究㊂微观研究即在翻译实践中所采用的技巧和方法㊂三者 是一个开放式的理论体系,吸纳和整合各种应用翻译研究的理论于一体,并构成了应用翻译的本体研究 (刘金龙, 2012:5)㊂三者相辅相成,构成方梦之应用翻译理论的完整体系㊂1.2应用翻译研究认识论翻译的目的是翻译认识论的重要内容,尽管国内外译界对此莫衷一是,但大多认为翻译的目的为双语概念㊁形式㊁形象㊁文化等层面的意义对应转换(刘宓庆,2019)㊂本文聚焦最能体现应用翻译交流意图的语义观和语境观,阐释应用翻译研究的认识论㊂1.2.1语义观:概念意义㊁形式意义㊁形象意义㊁文化意义概念意义再现是跨语转换的首要任务,也是区分 译 与 非译 的关键㊂不同于文学翻译的概念意义,方梦之(2013)认为应用翻译中的概念主要表达方式是术语,而术语在特定的领域中具有特定的意义和译法,因此他对概念意义在应用翻译中的重视程度从其对术语翻译的研究中可窥一斑㊂在早期论文中,方梦之(1981/1983)就对科技文本词汇中的概念和术语的意义和翻译进行过研究㊂在‘应用翻译研究:原理㊁策略和技巧“(2013)中,他将术语研究置于应用翻译研究的范围,用一章的篇幅从术语与概念㊁术语的定名原则㊁术语化和术语的翻译等角度对术语亦即概念的意义和翻译技巧进行了论述㊂术语翻译要与专业语境结合㊂例如,在 The red cross has begun major cloning project relating to the production pigs for organ donors 中, organ donors 不能译成 器官捐献者 ,因为这是人的行为,句中的pigs是实验对象,因此应该译成 器官供体 才符合专业语境㊂同时,方梦之(2022)结合‘中国译学大辞典“的编撰经验,对 直译 重译 等译学术语的 一词双义 现象进行论述㊂形式意义指的是词㊁句㊁篇章等结构在形式上的特征㊂文学文本的各种修辞格㊁诗歌和押韵等方式都具有形式意义㊂尽管应用文本的形式在意义转换过程中不能引起概念意义的差别,但仍不能忽视㊂以合同翻译的同义词和近义词叠用为例,方梦之(2013)认为英文商务合同文本中词汇叠用的形式多于汉语,例如, negligence,fault,or failure in the duties and obligations (未履行责任和义务)㊁ be null and void and of no effect (作废并无效)㊁ void and voidable (无效的和可以撤销的)等叠用词的使用是为了使意思更为完整㊁准确,从而保证不被曲解㊂形象意义研究的是修辞比喻意义,即从字面意义到比喻意义的发展和转移,其目的是达到形象化㊂因此,形象意义往往出现在广告㊁旅游指南等与公众日常生活相关的文本中㊂以广告文本为例,为了唤起消费者的消费欲望,广告文本的设计者在修辞和风格上更重视形象意义㊂方梦之(2013)认为巧用修辞格是广告文本的一大特点,隐喻㊁拟人㊁夸张㊁押韵等修辞手段常见于广告文本中,翻译时应采用直译㊁意译㊁活译等方法㊂例如,将百事可乐的广告 Pepsi-Cola hits the spot,Twelve full ounces,that a lot,Twice as much for a nickel,too,Pepsi-Cola is the drink for you 译成 百事可乐味道好,足足12盎司量不少,五分铢币买24盎,百事可乐供您享 ,既保持了原文中的押韵修辞格,又通俗易懂㊂文化意义是指 语言所承载的民族文化和心理素质 (刘宓庆,2019:41)㊂语言是文化的载体,语言文字也是一种文化信息符号系统,因此,文化意义必然会参与到意义转换中㊂文化意义在旅游文本中经常出现,因为旅游文本的目的 就是要让普通游客读懂㊁看懂并喜闻乐见,从中获取相关的自然㊁地理㊁文化㊁风俗方面的知识 (方梦之,2005:274)㊂因此,文本翻译必须重视文化信息符号㊃401㊃㊀王峰㊀刘伟㊀方梦之应用翻译研究论略㊀的语际转换,以适应不同语言读者的审美心理和欣赏习惯㊂例如,将梁祝的故事转译为中国的Romeo and Juliet,能够使英语国家的人更好地理解其中的内容和故事情节㊂值得注意的是,上述意义对于应用翻译(实践)并非等量齐观,方梦之解决意义优先次序的方案是文本类型考察㊂显然这一理念与德国功能目的学派的 功能文本类型 认识论不谋而合㊂方梦之对按功能进行文本类型分类的认识意义和理论价值予以认可,但他认为此种文本间的区别很难做到泾渭分明,此外,应用翻译解决意义对等优先次序还要参考语境文化㊁文本正式程度和专业内容等方面(方梦之,2013)㊂应用文本译者需要根据不同的社会需要,选用适当的策略进行翻译,从而达成文本的意义表征和跨文化传播㊂1.2.2语境观:语言语境㊁情景语境㊁文化语境如上所述,方梦之看待翻译等值关系并不是建立在传统的意义对等上,而是把眼光放在体现应用翻译之 用 的语境关系对等上㊂应用翻译更要服务读者需求,而文学作品可以偏向作者,不考虑读者接受能力;应用翻译注重译后效果,而文学作品更注重诗学效果,不是考虑社会影响与效用㊂因此,语境对于应用翻译制约效果更强㊂方梦之应用翻译研究的语境观体现了 一分为三 的认识论,他将应用翻译研究的语境分为语言语境㊁情景语境和文化语境: 语言语境指词㊁短语㊁句子在语篇中前后相关的内容;情景语境指与交际有关的人物㊁场合和时间;文化语境指语言所涉及的社会㊁文化㊁经济㊁宗教㊁习俗和政治背景㊂ (方梦之,2013:178)方梦之(2013)认为应用翻译的选词受到语境的制约㊂语言语境影响词的搭配㊁词性㊁数及普通名词与抽象名词的词义转变等方面㊂就文化语境而言,他认为应用翻译中对词的正确理解和翻译不能脱离文化㊂而情景语境可以从语域特征和情景特征两方面影响应用翻译中的词义选择㊂语域方面,不同语域中词的意义可能存在差异,即使在同一语域不同的门类中词义也有区别;情景方面,应用文本的交际主题㊁时间㊁地点㊁人物关系㊁目的,即语场㊁语式㊁语旨等因素都可能影响译者对词义的确定㊂1.3方法论1.3.1重描写,建立中国特色的功能主义翻译观方梦之十分重视对应用文本语篇特点的描写㊂在‘英汉-汉英应用翻译教程“(方梦之, 2005)㊁‘科技翻译教程“(方梦之等,2015)㊁‘英语科技文体:范式与翻译“(方梦之,2011b)和‘应用翻译研究:原理㊁策略和技巧“(方梦之,2013)等著作中,他都对科技㊁经贸㊁法律㊁新闻㊁广告等应用文体的语言㊁功能㊁行文及语义等方面的特点进行了描述,并将应用文本的整体语篇特点归纳为信息性㊁劝导性㊁匿名性和时效性㊂针对以上特点,他提出了具有中国特色的应用翻译 达旨㊁循规㊁共喻 的原则㊂达旨 既是对严复翻译思想和实践的借鉴,也反映了方梦之功能主义的翻译观㊂他的 达旨 观念借鉴了严复的翻译思想和翻译方法中的合理成分,与其不同的是,他认为如今翻译中的 达旨 应该是达 翻译委托人和译本接收者的旨 (方梦之,2013:72),而在应用翻译中,无论是信息型文本还是以功能呼唤为主的文本,翻译都不应重原文的语言形式而轻意义和精神㊂因此, 坚持达旨的原则乃至译者之根本 (方梦之,2013:73)㊂循规 受到来自图里㊁赫曼斯等翻译文化学派学者们的启示,遵循的是文化规范㊂广义上讲,翻译法令㊁标准㊁规则等都是译者应该遵守的规范㊂在应用翻译中,译语的意识形态㊁思维方式㊁规㊃501㊃㊀外国语文2023年第6期㊀范制度等尤要注意,因为这些问题不可能只靠语言本身的规则予以解决㊂共喻 是在完成 达旨 和 循规 后,译文需要最终实现的目标,以为归根到底应该服务于译语读者㊂方梦之(2013)认为译文通顺是 共喻 的一般标准,而变译则是实现该标准的主要策略;适应不同读者需求是 共喻 的另一种体现,针对不同读者群体采用不同文体是解决这一目标的途径,例如同一科技内容的翻译既可以用科普性表述也可以用专业性表述㊂可见, 达旨 是应用翻译的起点, 循规 是保证, 共喻 则是归宿,三者共为一体,互相作用,成为指导应用翻译的重要原则㊂1.3.2重对策,强调翻译理论的针对性和实践性在方梦之倡导下,‘上海科技翻译“(‘上海翻译“的前身)在2003年发起了翻译理论与实践关系大辩论,有效地深化了学界对翻译理论的认识,基本达成共识:翻译实践需要理论指导,但并不是所有的翻译理论以指导实践为归旨,而实践性则是应用翻译理论的应有之义㊂应用翻译理论研究的出发点是实践,而落脚点则是对策,其中包括理论观念㊁策略手段和翻译技巧等(方梦之,2013: 67),对应翻译理论的宏观㊁中观㊁微观三分体系,应用翻译研究的翻译对策研究已经不是孤立地探讨翻译技巧,而是通达贯穿了整体翻译体系,包括宏观翻译思想理念㊁中观翻译策略系统㊁微观翻译技巧方法㊂作为应用翻译的一般理论研究,该体系既能解决应用翻译意义和形式的转换规律㊁翻译的程序㊁方法,也能关注应用翻译的可译性㊁语际交流功能和社会效用,其指导价值也在方梦之的应用翻译实践中得以验证㊂例如,方梦之早年从事的科技翻译通常仅需要汲取重要的科技㊁学术㊁新闻等方面的信息而非全部资料,针对此种情况, 变译 顺理成章地成为最佳策略㊂此种策略能够为读者提供简洁的㊁有针对性的信息,同时节省时间,符合社会需求(方梦之,2023:86)㊂因此,在应用翻译实践中运用变译理论便是重视翻译理论针对性和实践性的体现㊂1.3.3重语际对比研究,总结汉英双语转换规律尽管英汉对比的重要性很早就得到了翻译理论研究者的重视,但是视界和深度都有待开拓(刘宓庆,2019:7)㊂语际对比是方梦之发展应用翻译研究的方法论之一,他以科技文本为例对比了汉语与印欧语系语言的词汇和语法等特点,提出 系统的对比研究对语言教学㊁翻译以及本国语的探讨都有积极作用 (方梦之,1983:4),在其后的论著中也不乏语际对比的研究㊂方梦之(2013)从语义㊁语用和语法三个维度对比了应用文本翻译中汉英语言的特点(表2)㊂表2㊀应用文本中汉英语言三维对比对比维度对比方式对应用翻译研究的影响语义维度对比汉英两种语言语义的转换生成过程,借助交际语法中的意义层次论述翻译过程话语信息的传递影响双语转换过程中语言单位的对应关系语用维度对比语言文化㊁思维和语言转化方面的差异及这些差异所引起的句子结构重心㊁信息重心㊁含蓄程度㊁语言逻辑等方面的不同影响翻译信息表达的准确性语法维度对比主语与主题㊁形合与意合㊁树状与竹状及静态与动态等四个较为基础方面的汉英语言结构影响译文的规范㊁合理2㊀学科发展规划方梦之数十年来致力于应用翻译研究的开拓,带领一众研究者创办刊物㊁著书立说㊁发表论文㊃601㊃㊀王峰㊀刘伟㊀方梦之应用翻译研究论略㊀并筹办会议,以实际行动积极促进应用翻译发展㊂2.1创办刊物改革开放之初,出于国家发展的需要,各行业加大了科技引入力度,应科技翻译之需,‘科技英语学习“(现为‘当代外语研究“)㊁‘上海科技翻译“(现为‘上海翻译“)和‘中国科技翻译“等三家以科技英语为研究对象的刊物得以创办㊂其中,由方梦之担任主编的‘上海科技翻译“成为推动应用翻译发展中坚力量和主要平台㊂‘上海科技翻译“宗旨是:探讨翻译理论,传播译事知识;总结翻译经验,促进翻译教学;切磋方法技巧,广纳微言精理;侧重应用文体,推动翻译事业㊂20世纪90年代,科技翻译发展式微,商务翻译㊁旅游翻译㊁广告翻译㊁法律翻译等逐渐兴起,应用翻译研究领域呈百花齐放之势㊂此时,科技之名已不能完全涵盖研究所需,2005年刊物更名为‘上海翻译“㊂尽管刊物更名,但是不变的是应用翻译研究的宗旨㊂30多年来,该刊物发文近3,000篇,无疑是应用翻译研究的瞭望塔和风向标,并于2015年出版了由方梦之主编的应用翻译 ‘ 上海(科技)翻译⓪30年(1986 2015)论文集“,反映和记录应用翻译发展的历程㊂他除了主编‘上海翻译“之外,也积极推动另两本刊物的发展,为应用翻译研究和学科建设提供了物质基础㊂2.2著书立说1985年,方梦之由文体学入手,历时四载完成了他的首部专著‘科技英语实用文体“(1989)㊂在应用翻译研究仍处在重实践的时代,此专著如迎春之花率先绽放,在当时堪称一时无两,受到了学界和译界广泛关注和认可㊂此后,他相继出版了多部应用翻译研究领域的专著和教材,如‘英语科技文体:范式与应用“(1998)㊁‘翻译新论与实践“(1999/2002)㊁‘实用文本汉译英“(2003,合著)㊁‘英汉-汉英应用翻译教程“(2004)㊁‘英汉翻译基础教程“(2005)㊁‘英汉-汉英应用翻译综合教程“(2008)㊁‘科技翻译教程“(2008)㊁‘应用翻译研究:原理㊁策略与技巧“(2013)等不一而足㊂同时,方梦之在辞书编纂领域也堪称成绩斐然㊂20世纪80年代,出于担任‘上海科技翻译“主编的工作需要,他对编纂译学辞典产生了学术兴趣(连玉乐等,2018)㊂多年来,他共主编和参与译学辞书七部,其中主编五部,分别为我国第一部科技翻译家辞典‘中国科技翻译家辞典“(1991)㊁‘新编科技英汉辞典“(1995)㊁‘译学辞典“(2004)㊁‘中国译学大辞典“(2011)和‘翻译学辞典“(2019),占据我国译学辞书的半壁江山㊂他将 一体三环 的译学思想融入辞书编纂中,极大地推动了应用翻译(术语及术语库)研究乃至译学的整体发展㊂2.3筹办学术会议方梦之不仅著作等身,也十分重视与业内人士之间的学术交流,并积极支持本土译学理论发展㊂2003年,在他的倡导和策划下,首届全国应用翻译研讨会在上海大学召开,被喻为应用翻译研究的里程碑㊂3㊀新时代应用翻译的增长点新形势下,语言服务㊁国际传播的发展与提升契合国家文化发展战略要求,回应了新形势下诸多关键性问题㊂方梦之(2013)认为应用翻译依托的翻译市场仍有不完善之处,与其相关联的翻译本地化㊁翻译技术和翻译项目管理等方面尤需加强,也是新时代应用翻译的增长点㊂本地化始于20世纪80年代,翻译本地化作为本地化产业不可或缺的一部分,其主要业务为网㊃701㊃。

叁整业!望!!圈异境之美——关于英汉多维差异下翻译原则的思考吴文娟(南京师范大学外国语学院,江苏南京210097)摘要:语言作为人类智慧的凝结和集中体现.承栽并融合着文化背景,思维方式,认知结构等方方面面的因素。

因此时于翻译工作而言,在忠实地表达文本意叉的同时,必须考虑到由于语言差异本身可能带来的种种表迭和理解上的误区,综合文本以外的多方面因素。

从而真正做到形异而神不异。

达到翻译的真正目的。

关键词:语言差异对比原则翻译一、引文在信息传播高度发达的今天,人们似乎f耳难想象茹毛饮血的社会里人类交流的艰难与不便。

因此对于语言的产生.我们不得不怀着一份崇敬的心情。

,毫元疑问.语言是美丽的,它用简单的符号涵盖了万千景象,传递了万千意义。

从思维,到逻辑,到文化,到社会,无一不在语言里有着完美的展现与诠释。

然而也正是由于它的包罗万象,给翻译工作带来了巨大的障碍和挑战。

翻译绝非只是简单的文本间的转换,而是涉及文本外文化、社会、经济、政治、地域等方方面面因素的杂学。

因而在翻译时,必须综合以上因素,遵守相应的准则,深入理解作者原意与文本原意,恰当地转化成译入语,达到原汁原味的表达效果。

二、旬法特征差异从根本上说.英语是一种曲折语,英语句法是一种形式句法,研究英语句子的构造要从形式人手。

而汉语是一种孤立语,缺乏形态标志,其句法是一种语义句法。

研究汉语要直接从语义功能人手。

句法特征的差异同样带来了两种语言在表达方式上的千变万化。

(方梦之,1999:213)首先.英语重形和,汉语重意合。

所谓形合,指的是句中的词语和分句之间用语言形式手段连接起来,表达语法意义和逻辑关系。

意合是句中的词语和分句之间不用语言形式手段连接,句中的语法意义和逻辑关系通过词语或分句的含义表达。

(连淑能,1993:48)王力指出:“西洋语的结构好比连环,虽则环与环都连接起来,但毕竟有连接的痕迹。

中国语的结构好像天衣无缝,只是一块一块硬凑,凑起来还不让它有凑的痕迹。

第16单元I 提示·原文来源原文作者是中国现代著名诗人、散文家何其芳(1912-1977),原文语篇选自《中国翻译》20XX年第4期。

·译文来源< 1 >译文1为张梦井、杜耀文译,选自张梦井、杜耀文编译,1999年,《中国名家散文精译》。

青岛:青岛出版社。

< 2 >译文2为Robert Neather译,选自《中国翻译》20XX年第4期。

< 3 >译文3为张培基译,选自张培基译注,20XX年,《英译中国现代散文选》。

上海:上海外语教育出版社。

·语体特征与翻译策略< 1 >语篇《雨前》是作者22岁(1933年)时的作品,后来收入他的《画梦路》(1936年)。

作者早期写诗歌,后多写散文,《雨前》可以说是一种从诗歌到散文的过渡期间的作品,带有很浓的抒情与诗意。

作者通过雨前自然景物和人物情态的描写,渲染出一种久盼甘霖的强烈气氛。

< 2 >句式如美国学者Edward Gunn所提出的,在同时代的出版物中,《画梦路》的风格被视为“欧化”写作风格的“先驱”,是现代白话发展中十分重要的作品。

《雨前》是作者的代表作之一,其欧化风格在句式上的表现主要为长句的普遍使用,而长句又主要是由多层定语或多层状语或多层散句或多层复句组成。

然而需要注意的是,语篇中有一些与长句交织在一起的短句,这些短句的不时出现,像音乐中不时出现在主旋律旁边的一个副旋律,共同组合成一个和谐的音乐篇章。

< 3 >语义少口语性词汇,而突出地使用书面语或文学性词汇,如“遂”、“蔟生”、“萦绕”、“舒息”等。

文章在运用形容词作为描写方面的语汇尤为突出,如“灰暗的凄冷的天空”、“有不洁颜色的都市的河沟”等。

也许是受到欧化风格的影响,文章大胆运用了某些具有陌生化意义的表达,如“夜色的来袭”、“怀想使我犹豫”、“贪那深深的水里的寒冷”等。

这些陌生化的表达既有多种语义主语或宾语的选择,也有非传统意义上的句式上的选择。

英汉语言的异同及其翻译策略论文在英汉翻译中,两种语言在词汇方面的不同主要体现在词的意义,词的顺序和词的搭配能力三个方面;从句法方面来说,英语和汉语在句子结构,句子顺序和其他一些表达方式上则有各自的特点。

下面笔者就从词汇现象和句法现象两方面来探讨英汉的对应程度如何,以及根据这些对比,在进行翻译实践时,应该运用哪些翻译技巧。

1 英汉语言的对比1.1 英汉词汇现象的对比首先,从词的意义方面来看。

词汇作为语言的三要素之一,相比于语音和语法,它的变化最快。

随着社会和科学的不断发展和变化,在语言中一方面增加了新词,一方面旧词增添了新的意义。

人类发明轮船以前,用的是帆船,英语“sail”一词原意为“帆”,短语“set sail”,就有张帆起航之意。

但是随着社会的发展,帆船逐渐被用煤,柴油,甚至是用核动力的轮船所代替。

自从潜艇出现后,“sail”这个词又增添了“潜艇指挥塔”的新含义。

这就是词义的发展变化,我们在对比英汉语言时,应该明确它们的对应情况是随着时间的变迁和社会的发展而发展变化着的。

英语词汇在汉语里的对应程度,大致可以归纳为四种情况。

第一,完全对应。

英语中的词所表达的意义,可以在汉语里找到完全对应的词来表达。

如“computational linguistics”(计算语言学),“The U.S. State Department”(美国国务院)。

这主要是一些已有通用译名的专用名词,术语和生活中常见事物名称等。

第二,部分对应。

英语中有些词和汉语中的词汇在词义上只能部分对应,体现在有广义和狭义之分。

如“morning”(上午,早晨),“gun”(枪,炮),一个英语单词相对应有较多的汉语意义 . 第三 ,无对应。

英语中有些词或汉语里有些词在对方语言里找不到对应的词来表达。

这主要是指一些新词以及反映社会特殊风俗和事物的词。

如英语单词“beddo”(指的是一种多用途的床),“plumber”(美国调查政府雇员泄密的特工),“brunch”(为了休闲和放松 ,通常周日才吃的早午餐);汉语里如“八仙桌”,“太师椅”等在英语中都无法找到对应的词。