潘谷西《中国建筑史》(第6版)复习笔记-第8章 古代木构建筑的特征与详部演变【圣才出品】

- 格式:pdf

- 大小:755.98 KB

- 文档页数:45

《中国建筑史》课程笔记第一章绪论一、建筑的定义与功能1. 建筑的定义建筑是一种综合性的艺术形式,它通过空间和实体的组合,满足人类居住、工作、休闲、文化等多元化需求。

建筑不仅仅是物理空间的构成,它还承载着社会、历史、文化、技术等多重价值。

2. 建筑的功能(1)实用性:建筑最基本的功能是提供遮风避雨的场所,满足人们的日常活动需求,如居住、教育、医疗、商业、交通等。

(2)审美性:建筑通过其形式、色彩、材料、比例、尺度等元素,展现出独特的艺术魅力,提升人们的审美体验。

(3)象征性:建筑常常被赋予特定的象征意义,如权力、财富、信仰、身份等,成为社会地位和文化认同的标志。

(4)技术性:建筑是技术进步的产物,它体现了人类对材料、结构、环境控制等方面的探索和创新。

(5)环境适应性:建筑需要适应不同的自然环境和社会环境,实现人与自然的和谐共生。

二、中国建筑史的研究对象与方法1. 研究对象(1)建筑实体:包括古代宫殿、民居、寺庙、园林、城市、墓葬等各类建筑。

(2)建筑技术:如木构架、砖石结构、穹顶技术、装饰工艺等。

(3)建筑制度:包括建筑规范、城市规划、工程管理等。

(4)建筑文化:建筑与文学、艺术、哲学、宗教等的关系。

(5)建筑人物:历史上著名的建筑师、工匠、理论家等。

2. 研究方法(1)文献研究法:系统搜集和分析古代文献、典籍、地方志、建筑专著等,提炼建筑历史信息。

(2)实地考察法:对现存建筑进行详细的现场记录、测量和分析,了解建筑的实际状况。

(3)比较研究法:将不同时期、不同地域的建筑进行比较,探讨其风格演变和相互影响。

(4)类型学研究法:对建筑进行分类研究,总结各类建筑的共性和特性。

(5)考古发掘法:通过对建筑遗址的发掘,揭示建筑的历史层次和结构特点。

(6)建筑复原法:根据历史资料和考古成果,对已不存在的建筑进行科学复原。

三、中国建筑史的研究意义1. 文化传承:中国建筑史是中华文明的重要组成部分,研究建筑史有助于传承和发扬中华民族的优秀文化传统。

中国建筑史名词解释——第八章:古代木构建筑特征与详部演变1.须弥座:由佛座演变来的,形体与装饰比较复杂,一般用于高级建筑,如宫殿、坛庙的主殿,及塔、幢的基座等。

明清的须弥座上、下部基本对称,且束腰变矮、莲瓣肥厚,装饰多用植物或几何纹样。

2.礓嚓:以砖石露棱侧砌的斜坡道,可以防滑,一般用于室外。

3.辇道:倾度平缓,用以行车的坡道,常与踏跺组合在一起,后来在辇道上雕刻云龙水浪,其实用功能就逐渐为装饰化所取代了。

4.单勾阑:宋式栏杆的一种,勾阑为木制或石制的栏杆,单勾阑即一层阑板。

5.重台勾阑:宋式栏杆的一种,勾阑为木制或石制的栏杆,重台勾阑即两层阑板。

6.寻杖绞角造:宋代栏杆转角处寻仗交接的一种做法,木寻杖在转角望柱上相互撘交而又伸出者,称为寻杖绞角造。

7.寻杖合角造:宋代栏杆转角处交接的一种做法,寻仗止于转角望柱而不伸出的,称为寻仗合角造。

8.花街铺地:明、清在住宅及园林庭院中利用各种建筑废料,如碎砖瓦片、废陶瓷片、卵石、片石等,以组成多种构图,如几何纹样、动植物、博古等等。

可用单一材料或者几种不同材料组合,其形式与图案极多,江南苏州一带称之为花街铺地,是一种既经济又实用值得大力继承推广的优秀建筑传统做法。

9.梭柱:将柱身依高度等分为三,上段有收杀,中下两段平直,元代以后重要建筑大多用直柱,明代南方某些建筑又复采用梭柱。

10.卷杀:宋代栱、梁、柱等构件端部作弧形(轮廓由折线组成),形成柔美而弹性的外观,称为卷杀。

“卷”有圆弧之意,“杀”有砍削之意。

11.生起:屋宇檐柱的角度比当心间的两柱高2~12寸,其余檐柱也依势逐柱升高。

因而宋代建筑的屋檐仅当心间为直线段,其余全由曲线组成。

屋脊也因此而用生头木将脊槫的两端垫高,形成曲线,使之与檐口相呼应,其他各槫则是屋面形成双曲面,清代建筑无角柱生起。

12.侧脚:为了使建筑有较好的稳定性,宋代建筑规定外檐柱在前后檐和两山均向内倾斜,角柱则两个方向都有倾斜。

如为楼阁建筑,则楼层与侧脚上再加侧脚,逐层仿此向内收。

第六版前言第六版前言(从第一个字到本文开头的文本将另作处理)中国建筑史(第六版)-东南大学,潘谷西(主编)-中国建筑工业出版社第六版前言本书是为我国高等学校建筑学专业中国建筑史课程的教学需要而在1979年开始编写的。

1989年至1999年共发行三版。

2000年,我们根据国家教委及建设部(现住房与城乡建设部)“九五”国家规划教材的要求,对本书第三版进行了一次较为全面的修订与增补,主要由以下各个方面:第1篇:中国古代建筑根据今年来学术研究新成就,调整、充实各章内容;为了开展对古代建筑的理论探讨,增加了“建筑意匠”一章,以适应建筑学专业人才培养的要求;将“古代建筑基本特征”的内容移于篇首作为“绪论”,使学生对古建筑的概貌及重要属于有所了解,以便后续章节的学习。

第2篇:近代中国建筑以新的学术研究成果充实各章;着重更新了对历史事实的评价;并调整了章节关系及内容安排。

第3篇:现代中国建筑全篇共5章,均属第四版新增内容。

2000年2月,由主审在南京召开了八校(清华大学,哈尔滨建筑大学(现哈尔滨工业大学)、天津大学、东南大学、西安建筑科技大学、重庆建筑大学(现重庆大学)、华南理工大学、武汉工业大学)中国建筑史教师会议,对书稿进行了一次认真讨论,提出了许多宝贵建议。

会后,我们根据大家的建议对各章作了补充与修改。

此外,根据会议意见,第四版还增编了一份古代建筑实例图录的光盘,附于书后,作为本教材的辅助材料,供广大师生使用。

光盘共收录古代建筑图片1300余幅。

插图凡沿用第三版者不在注明出处,新增插图凡引用他书者均注明出处。

关于“现代中国建筑”部分(第3篇),这里还要作一些说明。

早在第一版的书稿中(1979年),已撰写了现代中国建筑部分,但是由于当时的外部环境不具备刊出的条件,所以临时把这一部分删掉了。

而时至20世纪末,新中国的建筑发展历程已经走过了半个世纪,50多年来的建筑成就与经验教训大有可书之处,书籍出版的外部环境又比当年宽松了许多,因此我们决定在第四版中弥补这个缺陷,希望能用有限的篇幅展示出50年来中国建筑发展历程的梗概。

中国建筑史复习资料绪论1.木架建筑的优势:1.取材方便2.适应性强3.有较强的抗震性能4.施工速度快5.便于修缮,搬迁2.我国木架建筑的结构体系主要有穿斗式与抬梁式两种。

穿斗式特点:用穿枋把柱子串联起来,形成一榀榀的房架;檩条直接搁置在柱头上;在沿檩条的方向,再用斗枋把柱子串联起来。

由此形成了一个整体框架。

抬梁式特点:柱上搁置梁头,梁头上搁置檩条,梁上再用矮柱支起较短的梁,如此层叠而上,梁的总数可达3~5根。

当柱上采用斗拱时,则梁头搁置与斗拱上。

两两者的比较:相比之下,穿斗式木构架用料小,整体性强,但柱子排列密,只有室内空间尺度不大时(如居室,杂屋)才能使用;而抬梁式木构架可采用跨度较大的梁,以减少柱子的数量,取得室内较大的空间,所以适用于宫殿,庙宇等建筑。

因此,南方的一些庙宇,厅堂也多混合适用这二者。

3.斗拱在宋代也称作“铺作”,因为是层层相叠铺设而成;在清代称“斗科”或“斗拱”;在江南则称“牌科”4.斗拱的主要构件是:栱,斗,昂。

5.中国古代单体建筑的特点是简明,真实,有机。

“真实”是指对结构的真实性显示。

“有机”是指室内空间可以灵活分隔,以满足各种不同功能的要求;并易于和环境融为一体,室内外空间可相互流通渗透。

6.P7图,中国古代单体建筑屋顶式样7.庭院是由屋宇,围墙,走廊围合而成的内向性封闭空间,它能营造出宁静,安全,洁净的生活环境。

8.庭院的围合方式大致有三种:一是在主房与院门之间用墙围合;二是主房与院门之间用廊围合;通常称之为“廊院”;三是主房前两侧东西相对各建厢房一座,前设院墙与院门,通常称之为“三合院”;如将前面的院墙改建为房屋(“门屋”或“倒座”)则称“四合院”。

9.如何处理建筑与环境的关系:1.善择基址,注重对建造地点的选择2.因地制宜,善于利用和结合地形设计建筑 3.整治环境:不一味的顺从环境,而是充分发挥人的主观能动性,对环境进行改造 4.心理补偿,利用风水,文学的手法进行补偿。

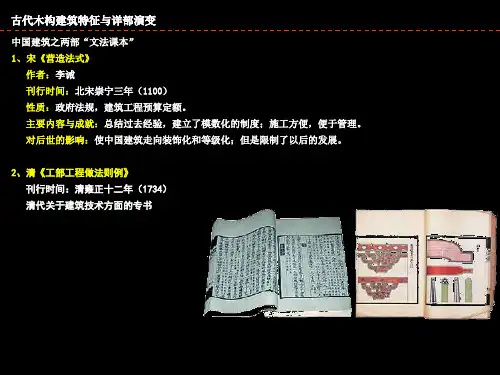

中国古代木构建筑的特征与详部演变简述一、结构形式宋《营造法式》中的殿堂结构、厅堂结构、簇角梁结构三种。

殿堂结构:分为柱额、铺作、屋顶三个整体构造层;厅堂结构:由若干长短不等的柱梁组合成屋架,只在外檐柱上使用铺作。

"柱梁作"——用厅堂结构建造小规模房屋,不用铺作。

簇角梁结构:正圆或正多边形平面,每个柱头上的角梁与中心的枨杆(雷公柱)相交,组成圆或方锥形屋顶。

明清官式建筑:大木大式——殿堂结构仅存表面形式,实际均为厅堂结构。

大木小式——普遍应用的"柱梁作" 。

攒尖——簇角梁,多用于小型亭榭。

二、结构类型抬梁式构架:柱承梁,梁上置短柱,其上再置梁…,梁两端承檩优点:少柱或无柱;空间较大。

缺点:用材较大,耗材较多。

穿斗式构架:柱直接承檩,柱间不施梁,而用穿枋联系。

优点:用材较小,山面抗风性好。

缺点:柱密;空间不够开阔。

三、用材制度:1、宋式:1)宋《营造法式》材分八等,一等最大;2)以材为标准,确定各构件尺寸。

材(高15分,宽10分);契(高6分,宽4分)。

单材——材高15分,宽10分;足材——材+起高21分,宽10分。

3)梁断面高宽比3:2。

2、清式1)以斗口为标准,分为十一等。

斗口——平身科坐斗上部开槽口宽度,明清时期以某斗口尺寸为设计模数。

2)单材高宽比14:10;足材 20:10;3)梁断面高宽比10:8。

3、用材总体趋势:由大到小。

第一节大木作构件详述一、柱:直立承受上部重量的构件。

1、分类:形状:直柱、梭柱;位置:檐柱、金柱、角柱、中柱、童柱等。

2、四种地盘分槽形式:金箱斗底槽、双槽、单槽和分心槽。

3、名词:副阶周匝、侧脚、生起、移柱造、减柱造二、枋: 柱头或柱脚之间,以及斗拱和斗拱之间,起水平拉接作用的构件。

额枋:檐柱与檐柱之间,起联系和承重的构件。

平板枋(普拍枋):平置于额枋(阑额)之上,承托斗拱的构件。

断面尺寸:变高变窄;:西安兴教寺玄奘塔腰檐.jpg 雀替(绰幕枋):花牙子、骑马雀替随梁枋:明清时有紧贴梁下的枋,称随梁枋。

第一章中国古代建筑发展概况一、中国古代建筑概况1、我国古代建筑具有卓越的成就和独特的风格,在世界建筑史上占有重要的地位。

2、我国古代建筑经历了原始社会、奴隶社会、封建社会三个历史阶段,其中封建社会是形成我国古典建筑的主要阶段。

3、中国古代建筑在城市规划、建筑群组织、园林设计、民居、建筑空间处理、建筑艺术与材料结构的和谐统一、设计方法、施工技术等方面有卓越的创造,形成一种成熟、独特的体系。

二、中国古建发展阶段1、原始社会阶段(六、七千年前—公元前21世纪)原始社会阶段是建筑形成的初期。

历经原始人群阶段,母系社会—仰韶文化,父系社会—龙山文化。

2、奴隶社会阶段(公元前1世纪—公元前476年)奴隶社会标志着人类文明的开始。

我国大规模的建筑活动是从奴隶社会开始的。

这个时期城市、宫殿建筑从产生到发展。

奴隶社会经历了夏、商、周、春秋。

我国奴隶社会建筑特点:(1)城市、宫殿、陵墓建筑形成并在平面布局上已形成了均衡对称(2)、形成了木构架外观形式及固有特征(3)、建筑制度、工官制度建立(4)、建筑施工方法上的手段五法:“矩定方、规定圆、绳定直、水定平、垂定正。

”(5)、建筑材料:瓦、砖3、封建社会阶段(公元前475年—公元1911年)(前期)战国、秦、汉、三国、两晋、南北朝封建社会前期建筑在奴隶社会的基础上进一步发展,尤其是城市、宫殿建筑,并且园林建筑、佛教建筑出现。

(中期)隋、唐、五代十国、宋(辽、金)隋唐至宋是我国封建社会的鼎盛时期,也是我国古代建筑的成熟时期,无论在城市建设、木架建筑、砖石建筑、建筑装饰、设计和施工技术方面都有巨大发展。

(后期)元、明、清我国封建社会的晚期,政治、经济、文化发展较迟缓,各时期建筑发展虽缓慢、但均有所进步。

各朝代概况商特征:商朝是我国奴隶社会大发展时期,是中华民族形成阶段。

主要成就:1、甲骨文2、青铜器3、木构建筑、夯土技术城市遗址:1、成汤都城—西亳2、郑州商城3、湖北武汉黄陂县盘龙城4、殷墟—河南安阳小屯村宫殿遗址:1、河南偃师二里头早商宫殿遗址这是我国至今发现最早的规模较大、较规整的木架夯土建筑和庭院的实例,表示中国传统的院落建筑群开始定型。

绪论中国古代建筑的特征0.1 建筑的多样性与主流1建筑的多样性:南方山区有架空的竹、木建筑--“干阑(下层用柱子架空,上层作居住用,认为是由原始社会的巢居发展而来)北方游牧民族有便于迁徙的轻木骨架覆以毛毡的毡包式居室新疆维吾尔族居住的干旱少雨地区有土墙平顶或土坯拱顶房屋黄河中上游利用原木垒成墙体的“井干”式建筑全国大部分地区则使用木构承重的建筑2建筑的主流:木构承重建筑——优点:a取材方便b适应性强c有较强的抗震性能d施工速度快e便于修缮搬迁缺陷:a木材稀少b易发生火灾c用量大d难以满足大空间需求0.2 木构架的特色1穿斗式木构件:(或称“串斗”式,广泛用于江西、湖南、四川等地区)构架用料小,柱子排列密,用于空间尺度不大的室内特点:a用穿枋把柱子串联起来,形成一榀榀的房架b檩条直接搁置在柱头上c在沿檩条方向,再用斗枋把柱子串联起来2抬梁式木构件:(多用于北方地区及宫殿、庙宇等规模较大的建筑)可采用跨度大的梁,取得较大的室内空间特点:a柱上搁置梁头,梁头上搁置檩条,梁上再用矮柱支起较短的梁(梁总数可达3-5根)b柱上采用斗拱时,梁头搁置于斗拱上我国北方屋面设保温层(一般用土加石灰构成)3斗拱:定义:主要由斗、拱、昂构成。

一般使用在高级官式建筑。

最早形象见于周代铜器命名:宋代称“铺作”,清代称“斗科”或“斗拱”,江南称“牌科”分类:柱头上的斗拱称为柱头铺作(清称柱头科),是承托屋檐重量的主体两柱之间置于阑额(清称额枋)称为补间铺作(清称平身科),起辅助支撑角柱上的称为转角铺作(清称角科),起承托角梁及屋角作用作用:是在柱子上伸出悬臂梁承托出檐部分的重量。

唐宋前重结构,明清以后重装饰。

(注意斗拱的命名)4其他:叉手:台基:柱础:0.3 单体建筑的构成1单体建筑的特点:简明:是指平面以“间”为单位真实:是指对结构的真实性显示——结构的暴露:a表现木材力学的性b改善木材通风条件c便于及时维修有机:室内空间的灵活分隔另一个特点:平面、结构、造型三者不可分割性2屋顶的命名和识图0.4 建筑群的组合1庭院:概念:由屋宇、围墙、走廊围合而成的内向性封闭空间,是中国古代建筑群体布局的灵魂。

《中国建筑史》教学大纲(通用型)修改稿欢迎继续讨论第一篇中国古代建筑一、课程性质、目的和任务本课程系建筑学、城市规划、艺术设计等学科的专业理论课。

课程的目的和任务是,通过教学使学生认识建筑的历史,建筑文脉的内涵,传统建筑观念和符号机制,建筑抽象的概括模式,建筑形态形成的原因及制约建筑的社会结构、经济结构、环境结构、科学技术结构、文化心理结构等等背景及其制约机制,把中国建筑体系放到中国社会大系统中,放在世界建筑历史的广阔背景上,进行宏观的比较和考察,获得认识论和方法论的收益,建立鉴往知来的历史意识和历史眼光。

二、教学基本要求教材选用由东南大学潘谷西主编,中国建筑工业出版社出版的《中国建筑史》(第四版)。

以多媒体授课为主,安排1~2个绘图作业,以加深对古建筑形象和做法的记忆。

课后安排1~2周的古建筑认识实习,有条件的可以安排3~4周的古建筑测绘实习,选择典型传统建筑,通过实习亲眼观察或亲手测绘成图,进一步增强和巩固对传统建筑的认识,做到理论与实践相结合,使感性认识向理性认识转化,加深对中国古建筑的理解。

建议以古建筑认识实习或测绘实习的调研报告作为结课方式。

三、教学内容绪论中国古代建筑的特征1、中国古代建筑史学科的创建,中国营造学社及主要学者的贡献2、中国传统木构建筑的基本特征和若干基本概念(1)以木构架为主的结构方式:中国古代建筑的多样性,为什么木构架承重的建筑会成为主流;(2)功能、结构和艺术形象的统一:常见木构架的种类,单体建筑的特点,斗栱的作用,常见屋顶式样;(3)以群体组合见长的平面布局:建筑群的组合及扩展方式,特点,艺术成就;(4)注重与自然环境的有机协调,风水理论的主要流派和评价(选讲);(5)崇尚自然山水与自由式布局的园林,古典园林创作的解释学传统;(6)宏观、系统的城市规划;(7)推进标准化的工官制度:工官制度的内容,主要官员及匠师。

第一章古代建筑发展概况1、原始社会(1)旧石器时期的天然岩洞;(2)穴居、巢居及其发展序列;(3)新石器时期的文化和建筑现象,半坡遗址的木骨泥墙房屋,河姆渡文化的干阑建筑,仰韶文化遗址,龙山文化遗址。