中医内科超级经典的病案讨论

- 格式:ppt

- 大小:245.00 KB

- 文档页数:30

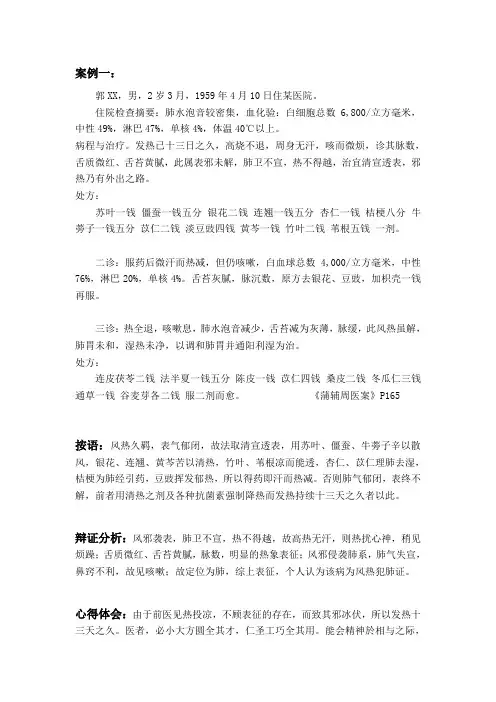

案例一:郭XX,男,2岁3月,1959年4月10日住某医院。

住院检查摘要:肺水泡音较密集,血化验:白细胞总数6,800/立方毫米,中性49%,淋巴47%,单核4%,体温40℃以上。

病程与治疗。

发热已十三日之久,高烧不退,周身无汗,咳而微烦,诊其脉数,舌质微红、舌苔黄腻,此属表邪未解,肺卫不宣,热不得越,治宜清宣透表,邪热乃有外出之路。

处方:苏叶一钱僵蚕一钱五分银花二钱连翘一钱五分杏仁一钱桔梗八分牛蒡子一钱五分苡仁二钱淡豆豉四钱黄芩一钱竹叶二钱苇根五钱一剂。

二诊:服药后微汗而热减,但仍咳嗽,白血球总数4,000/立方毫米,中性76%,淋巴20%,单核4%。

舌苔灰腻,脉沉数,原方去银花、豆豉,加枳壳一钱再服。

三诊:热全退,咳嗽息,肺水泡音减少,舌苔减为灰薄,脉缓,此风热虽解,肺胃未和,湿热未净,以调和肺胃并通阳利湿为治。

处方:连皮茯苓二钱法半夏一钱五分陈皮一钱苡仁四钱桑皮二钱冬瓜仁三钱通草一钱谷麦芽各二钱服二剂而愈。

《蒲辅周医案》P165按语:风热久羁,表气郁闭,故法取清宣透表,用苏叶、僵蚕、牛蒡子辛以散风,银花、连翘、黄芩苦以清热,竹叶、苇根凉而能透,杏仁、苡仁理肺去湿,桔梗为肺经引药,豆豉挥发郁热,所以得药即汗而热减。

否则肺气郁闭,表终不解,前者用清热之剂及各种抗菌素强制降热而发热持续十三天之久者以此。

辩证分析:风邪袭表,肺卫不宣,热不得越,故高热无汗,则热扰心神,稍见烦躁;舌质微红、舌苔黄腻,脉数,明显的热象表征;风邪侵袭肺系,肺气失宣,鼻窍不利,故见咳嗽;故定位为肺,综上表征,个人认为该病为风热犯肺证。

心得体会:由于前医见热投凉,不顾表征的存在,而致其邪冰伏,所以发热十三天之久。

医者,必小大方圆全其才,仁圣工巧全其用。

能会精神於相与之际,烛幽隐於玄冥之间。

所以,医者,应心思甚微,大胆辩证,找准病因所在后再辩证给药。

案例二:李姓,男,27岁,发病10余日,于1953年1月2日就诊。

症:外感风寒,发热恶寒无汗,头眩痛,身骨节痛,腰腿痛,咳嗽鼻塞。

病案讨论1.吴某,⼥,26岁。

发热5天。

患者5天前先觉恶寒,继则发热不恶寒,微恶风,汗出不多,午后热甚,头昏痛,咳嗽,痰吐粘⽩,胸部闷痛,呼吸不畅,乳蛾红肿疼痛,⼝渴欲饮,尿黄,⾆苔薄⽩,边尖红,脉浮数。

经西药注射数天,⾝热不退。

请回答:中医病名诊断、证型、病机归纳、治法、主⽅、药物。

2.刘某,⼥,74岁。

恶寒发热1周。

1周来发热不退,发热前每先恶寒,有时寒战,⽆汗,头痛⾝楚,咳嗽,痰⽩,咯痰⽆⼒,⾆淡苔⽩,脉浮⽽⽆⼒。

平素神疲体弱,⽓短懒⾔,反复易感。

请回答:中医病名诊断、证型、病机归纳、治法、主⽅、药物。

3.王某,男,44岁,患者近来⼲咳,连声作呛,咽喉⼲痛,唇⿐⼲燥,⽆痰,不易咯出,⼝⼲,初起伴⿐塞,⾆苔薄⽩,质红,⼲⽽少津,脉浮数。

请回答:中医病名诊断、证型、病机归纳、治法、主⽅及药物。

4.刘某,男,58岁,农民,患者有慢⽀病史⼗余年,5天前因受凉致咳嗽加重,⽓息粗促,痰多,质粘厚⽽黄,咯吐不爽,时有热腥味,胸胁胀满,咳时引痛,⾯⾚,⼝⼲欲饮,⾆红,苔薄黄⽽腻,脉滑数。

请回答:中医病名诊断、证型、病机归纳、治法、主⽅及药物。

5.张某,男,55岁,宿患哮证,经年不愈,反复发作,尤每年秋冬⽓候变化之时,更易发病。

近⼀周哮喘⼜见发作,呼吸急促,不能平卧,喉间痰鸣,胸闷如窒,经中西药治疗,未见好转。

昨⽇夜半起⾄今晨持续喘鸣不已,⿐翼煽动,⽓促胸⾼,汗出如珠,⾯⾚燥扰,唇⾆青紫,四肢凉冷,其脉浮⼤⽆根。

请回答:中医病名诊断、证型、病机归纳、治法、主⽅、药物。

6.刘某,⼥,48岁。

患者有多年哮喘病史。

10⽇前外感风寒后出现:呼吸⽓促,喉中哮鸣有声,胸膈满闷如窒,咯痰不爽,⼝渴不欲饮。

查:⾯晦不泽,⼿⾜不温,⾆苔⽩滑,脉弦滑。

请回答:中医病名诊断、证型、病机归纳、治法、主⽅、药物。

7.赵某,男,70岁。

素有慢性咳喘⼗余年,时见⽓短喘促,晨起咳嗽,痰多稀薄⾊⽩。

⼀周前饮酒后致咳喘加剧,咳痰质稠⾊黄,⾃服消炎药未见好转。

【病案分析】中医内科学病案集锦(三)【病案一】病史:剧烈运动之后汗出当风,次日出现鼻咽痒,轻微流清涕,未治疗,3天后鼻涕变稠,继而发热,微恶风寒,汗出口干,咽喉疼痛,咳嗽痰稠,舌质红,苔簿黄,脉浮数。

诊断:感冒(风热证)分析:感受风寒,郁而化热,邪热犯于肺卫,卫表失和,则发热,汗出,微恶风寒;风热上受,肺失宣肃则鼻塞浊涕,咳嗽痰稠,咽喉疼痛;热伤津液,故口干;舌质红,苔簿黄,脉浮数为风热袭表之象。

治法:辛凉解表,宣肺清热方药:银翘散加减【病案二】病史:五年前冬受寒后发病,以后每遇天冷则反复发作,三天前淋雨后出现呼吸急促,胸满憋闷,喉中漉漉如水鸡声,轻咳,咯痰色白粘而不爽,口不渴,舌淡苔白滑,脉浮紧。

诊断:哮病(发作期-寒哮)分析:寒痰留伏于肺,为外邪所触发,以致痰阻气道,肺失肃降,气道挛急,故呼吸急促,胸满憋闷,喉中漉漉如水鸡声;痰气相击,肺气不利,故轻咳;寒为阴邪,故咯痰色白粘而不爽,口不渴;舌淡苔白滑,脉浮紧为外感风寒而内有痰湿之象。

治法:温肺散寒,化痰平喘。

方药:射干麻黄汤【病案三】病史:5天前因衣着过少而出现恶寒、发热、头痛、咳嗽之症。

痰吐清稀色白,无汗身痛。

自以为感冒而服用葱姜水等,微汗出,头痛消失,但余症无明显好转。

前一日起,病情发生变化。

现症:喘逆上气,胸部胀痛,咳而不爽,痰吐稠粘,息粗鼻煽,形寒,身热,烦闷,无汗,口渴。

舌质红,苔薄白且根部微黄、脉浮数。

诊断:喘证(实喘--表寒里热)分析:本证由于外感风寒而得。

表寒未解,内已化热,热郁于肺,肺气上逆,因而喘逆上气,胸胀或痛,息粗鼻煽;热灼津液为痰,故咳而不爽,痰吐粘稠;热为寒郁,因而有发热仍形寒,烦闷,无汗,身痛;舌质红,苔薄白,脉浮数为表证未除,又见里热之象。

治法:宣肺泄热方药:麻杏石甘汤【病案四】病史:尿频尿急尿痛2天。

自诉2天前因朋友相聚,相继喝酒后,出现小便频数,日解20多次,尿道灼热刺痛,尿色黄赤,少腹拘急胀痛,伴有恶寒发热,口干口苦,大便秘结,舌红苔黄腻,脉滑数,平素嗜食煎炒辛辣之品。

中医内科病案分析+答案1.病史:患者自诉1年来每因劳累后出现双下肢浮肿,尿量减少,夜尿多,头晕,乏力,畏寒,面色苍白,到当地医院就诊,诊断为“慢性肾小球肾炎”,经服用中药治疗后,症状时有好转,但病情反复出现,半月来下肢浮肿复发,尿量少,腰酸乏力,畏寒肢冷,进食少,腹部胀满,面色苍白,舌质淡胖,苔白,脉细。

诊断:水肿(肾阳衰微证)分析:平素劳累过度,肾气亏虚,肾阳不足,膀胱气化无权,水泛肌肤,发为水肿。

膀胱开合失常,出现尿少,肾气虚则出现腰酸乏力,阳气不足,不能温达四肢,则出现畏寒肢冷,脾气虚,运化失职,则出现进食少、腹部胀满,气血生化乏源,导致气血亏虚,不能上荣头面,故见面色苍白、头晕。

舌质淡胖,苔白,脉细为气虚水停之象。

治法:温肾助阳,化气行水。

方药:济生肾气丸合真武汤加减2.病史:患者素有高血压病病史10年,上午9时在活动中突然昏倒,不省人事,出现右半身不遂,口眼歪斜,牙关紧闭,面红气粗,两手握固,鼻鼾痰鸣,肢体强痉拘急,身热汗出,躁扰不宁,体温38.5℃,血压180/110mmHg,舌质红绛,舌苔黄腻,脉弦滑数。

诊断:中风—痰火淤闭证分析:肝阳暴张,阳亢风动,气血上逆,痰火壅盛,清窍闭塞,神明不用,故突然昏仆、不省人事。

痰火内闭,故牙关紧闭,面红气粗,两手握固。

风阳痰火痹阻经脉,气血运行不畅,故半身不遂,口眼歪斜。

肝风窜犯络道,则肢体拘急。

身热汗出,舌质红绛、苔黄腻、脉弦滑数为肝阳痰火内盛之征。

治法:熄风清热,豁痰开窍。

方药:安宫牛黄丸、羚羊角汤加减3.病史:患者有11年胃病史,每年秋冬季多有发作。

近2年来曾3次吐血和便黑,曾在市某医院作纤维胃镜检查,诊为“胃溃疡”。

就诊前一天饮酒较多,而后胃痛逐渐加重,自服法莫替丁疼痛稍缓解,次日晨觉胸闷,恶心,随即吐出咖啡样液体约150mL,内中夹有食物残渣。

家人即刻送往中医学院附属医院诊治。

现在症:脘腹胀满痞闷,口臭,大便色黑成形。

舌红,苔黄,脉数。

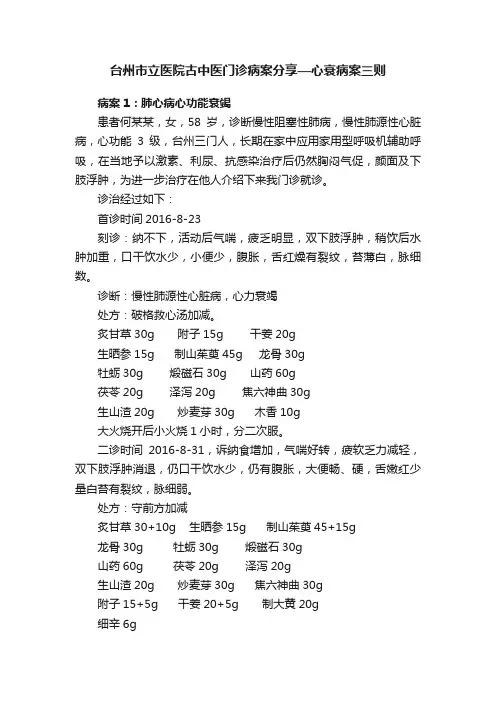

台州市立医院古中医门诊病案分享—心衰病案三则病案1:肺心病心功能衰竭患者何某某,女,58岁,诊断慢性阻塞性肺病,慢性肺源性心脏病,心功能3级,台州三门人,长期在家中应用家用型呼吸机辅助呼吸,在当地予以激素、利尿、抗感染治疗后仍然胸闷气促,颜面及下肢浮肿,为进一步治疗在他人介绍下来我门诊就诊。

诊治经过如下:首诊时间2016-8-23刻诊:纳不下,活动后气喘,疲乏明显,双下肢浮肿,稍饮后水肿加重,口干饮水少,小便少,腹胀,舌红燥有裂纹,苔薄白,脉细数。

诊断:慢性肺源性心脏病,心力衰竭处方:破格救心汤加减。

炙甘草30g 附子15g 干姜20g生晒参15g 制山茱萸45g 龙骨30g牡蛎30g 煅磁石30g 山药60g茯苓20g 泽泻20g 焦六神曲30g生山渣20g 炒麦芽30g 木香10g大火烧开后小火烧1小时,分二次服。

二诊时间2016-8-31,诉纳食增加,气喘好转,疲软乏力减轻,双下肢浮肿消退,仍口干饮水少,仍有腹胀,大便畅、硬,舌嫩红少量白苔有裂纹,脉细弱。

处方:守前方加减炙甘草30+10g 生晒参15g 制山茱萸45+15g龙骨30g 牡蛎30g 煅磁石30g山药60g 茯苓20g 泽泻20g生山渣20g 炒麦芽30g 焦六神曲30g附子15+5g 干姜20+5g 制大黄20g细辛6g去木香大火烧开后小火烧1.5小时,分二次服。

三诊2016-9-6诉仍有活动后喘气,但程度较前明显减轻,服药一周后已停用家用呼吸机,疲乏较前稍减轻,双下肢无浮肿,纳食可,口干减轻,夜间可平卧。

仍有胸腹胀,大便通畅,舌嫩红少苔脉细。

处方:守前方加减改附子30g炙甘草60g炙甘草40+20g 生晒参15g 制山茱萸60g龙骨30g 牡蛎30g 煅磁石30g山药60g 附子20+10g 干姜25+5g制大黄20g 薤白12g 桂枝10g怀牛膝15g砂仁6g去茯苓,泽泻,生山渣,炒麦芽,焦六神曲,细辛大火烧开后小火熬2小时,分二次服。

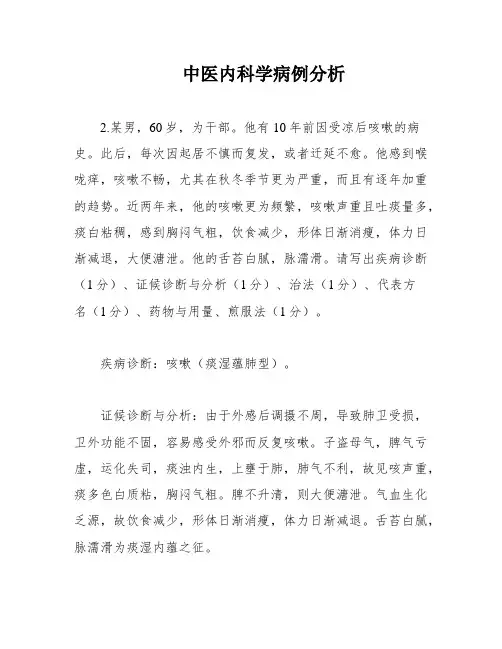

中医内科学病例分析2.某男,60岁,为干部。

他有10年前因受凉后咳嗽的病史。

此后,每次因起居不慎而复发,或者迁延不愈。

他感到喉咙痒,咳嗽不畅,尤其在秋冬季节更为严重,而且有逐年加重的趋势。

近两年来,他的咳嗽更为频繁,咳嗽声重且吐痰量多,痰白粘稠,感到胸闷气粗,饮食减少,形体日渐消瘦,体力日渐减退,大便溏泄。

他的舌苔白腻,脉濡滑。

请写出疾病诊断(1分)、证候诊断与分析(1分)、治法(1分)、代表方名(1分)、药物与用量、煎服法(1分)。

疾病诊断:咳嗽(痰湿蕴肺型)。

证候诊断与分析:由于外感后调摄不周,导致肺卫受损,卫外功能不固,容易感受外邪而反复咳嗽。

子盗母气,脾气亏虚,运化失司,痰浊内生,上壅于肺,肺气不利,故见咳声重,痰多色白质粘,胸闷气粗。

脾不升清,则大便溏泄。

气血生化乏源,故饮食减少,形体日渐消瘦,体力日渐减退。

舌苔白腻,脉濡滑为痰湿内蕴之征。

治法:健脾燥湿,止咳化痰。

代表方名:二陈汤合三子养亲汤加减。

药物与用量:半夏7g,茯苓12g,陈皮6g,甘草3g,苏子10g,白芥子7g,莱菔子10g,苍术10g,厚朴10g,党参15g,白术10g。

煎服法:每日一剂,水煎服。

2.患者为男性,36岁,建筑工人。

他有双膝关节反复疼痛6年的病史。

今年3月份天气突然转冷,关节疼痛加剧,痛处固定,局部较冷,热敷后疼痛稍减,关节屈伸不利。

他的舌质淡红而润,苔薄白,脉弦紧。

请写出疾病诊断(1分)、证机概要(1分)、治法(1分)、代表方名(1分)、药物与用量、煎服法(1分)。

疾病诊断:痹证(痛痹)。

证机概要:由于职业原因,工作辛劳又长期触风冒雨,风寒湿邪易乘虚侵袭,致气血凝滞,经络痹阻,而发为关节疼痛。

复感风寒之邪,寒性凝滞收引,脉络拙急,故疼痛加剧,痛处固定,局部较冷,热敷后疼痛稍减,关节屈伸不利。

苔薄白,脉弦紧为寒邪侵袭之征。

治法:散寒通络,祛风除湿。

代表方名:乌头汤加减。

药物与用量:制川乌8g(先煎),麻黄8g,白芍15g,黄芪15g,牛膝15g,羌活10g,川芎10g,生姜10g,甘草6g。

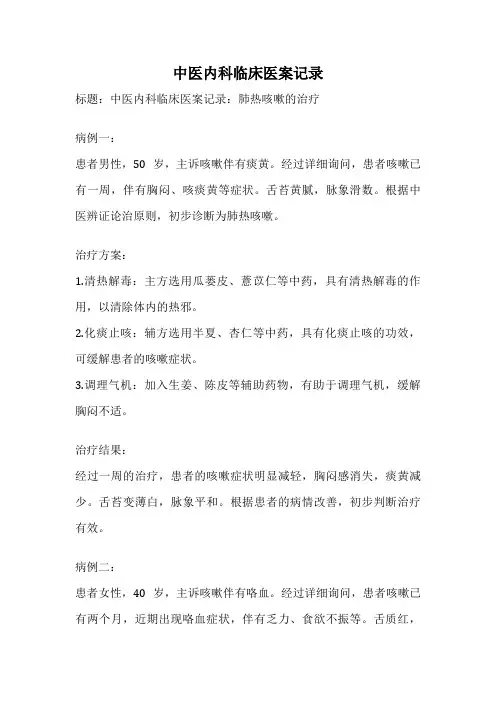

中医内科临床医案记录标题:中医内科临床医案记录:肺热咳嗽的治疗病例一:患者男性,50岁,主诉咳嗽伴有痰黄。

经过详细询问,患者咳嗽已有一周,伴有胸闷、咳痰黄等症状。

舌苔黄腻,脉象滑数。

根据中医辨证论治原则,初步诊断为肺热咳嗽。

治疗方案:1.清热解毒:主方选用瓜蒌皮、薏苡仁等中药,具有清热解毒的作用,以清除体内的热邪。

2.化痰止咳:辅方选用半夏、杏仁等中药,具有化痰止咳的功效,可缓解患者的咳嗽症状。

3.调理气机:加入生姜、陈皮等辅助药物,有助于调理气机,缓解胸闷不适。

治疗结果:经过一周的治疗,患者的咳嗽症状明显减轻,胸闷感消失,痰黄减少。

舌苔变薄白,脉象平和。

根据患者的病情改善,初步判断治疗有效。

病例二:患者女性,40岁,主诉咳嗽伴有咯血。

经过详细询问,患者咳嗽已有两个月,近期出现咯血症状,伴有乏力、食欲不振等。

舌质红,苔黄腻,脉象细数。

根据中医辨证论治原则,初步诊断为肺热咳嗽。

治疗方案:1.清热凉血:主方选用生地黄、玄参等中药,具有清热凉血的作用,以治疗咯血症状。

2.养阴润燥:辅方选用麦冬、枸杞子等中药,具有养阴润燥的功效,可缓解患者的乏力和食欲不振。

3.调理脾胃:加入黄连、苍术等辅助药物,有助于调理脾胃功能,改善消化不良。

治疗结果:经过一个月的治疗,患者的咳嗽症状明显减轻,咯血症状停止,乏力和食欲逐渐恢复。

舌质淡红,苔薄白,脉象细滑。

根据患者的病情改善,初步判断治疗有效。

总结:通过以上两例肺热咳嗽的治疗案例,我们可以看到中医内科临床的疗效。

中医辩证施治原则在肺热咳嗽的治疗中起到了重要的作用。

通过调理人体的阴阳平衡,清热解毒、化痰止咳、调理气机等方法,有效缓解了患者的症状,改善了疾病的发展趋势。

当然,中医治疗还需结合个体情况进行,以达到最佳的治疗效果。

中医内科学心悸典型病案中医内科学心悸典型病案导语:心悸是一种常见的心脏症状,中医内科专门研究心悸的病因与治疗方法。

本文将重点探讨中医内科学中心悸的典型病案,以便读者能更全面、深刻地理解这一主题,并从中受益。

1. 病案背景在中医内科学中,心悸是指感到心脏搏动明显或强烈,多伴有心慌、胸闷等不适症状。

心悸可由多种病因引起,例如情绪紧张、体力过度、内脏功能失调、药物不良反应等。

2. 典型病案分析病案1:患者女性,芳龄50岁,主要症状为心悸,伴恶心、乏力、脉搏弦细。

经中医内科医生诊断,患者为心脾两虚导致的心悸。

治疗中采用益气健脾、调和气血的方药,并结合针灸疗法进行治疗。

经过3个疗程的治疗,患者心悸明显减轻,伴随症状也逐渐消失。

病案2:患者男性,芳龄45岁,主要症状为心悸,伴失眠、健忘、易激动。

经中医内科医生诊断,患者为肝气郁结导致的心悸。

治疗中采用疏肝解郁、清热安神的方药,并结合推拿按摩疗法进行治疗。

经过一段时间的治疗,患者心悸明显改善,其他伴随症状也有所减轻。

3. 病机分析中医内科学中认为,心悸是由于心脏功能失调、气血运行不畅引起的。

心悸病机可分为气机失调、血瘀阻滞、心阳虚弱、心火上炎等类型。

通过病案分析,我们可以看出心悸的不同类型和相应的治疗方法。

4. 治疗原则中医内科学治疗心悸的原则是调和气血、平衡阴阳、疏通经络。

具体治疗方法可包括中药调理、针灸疗法、推拿按摩等。

治疗过程中需结合患者具体情况进行个体化治疗。

5. 个人观点和理解作为一名中医内科写手,我对心悸的理解是,它是一种体内能量失衡的表现。

无论是气血不足还是郁结气机,都会导致心脏功能失调,进而出现心悸症状。

在治疗心悸时,我认为调理身体内部的能量平衡至关重要。

总结与回顾:通过本文的探讨,我们了解到中医内科学中心悸的典型病案以及相应的治疗方法。

心悸是一种常见的心脏症状,可由多种病因引起。

在治疗心悸时,中医内科医师注重调和气血、平衡阴阳、疏通经络,采取中药调理、针灸疗法、推拿按摩等多种治疗方法。

中医内科病案分析题及答案

一、病例背景

患者,男,43岁。

主因腹部不适半年,伴晨起腹胀,喜暖喜压。

平素体形肥胖,面色肥胖,面色红润,口红微干,舌质红,苔薄黄,脉数弦。

二、病史

患者半年前发现腹部隐痛,随后疼痛逐渐加重,伴有腹胀,排便次数减少,并

且排便质硬。

就诊于当地医院,诊断为便秘。

以中药治疗后,便秘稍减。

但腹部不适仍然持续存在。

三、体格检查

患者神志清楚,面容红润,眼眶黑晕,形体较肥胖,舌质红,舌苔薄黄,脉数

且略弦。

四、诊断分析

根据患者的症状和体格检查,可初步判断为痰湿阻滞型便秘。

其中,腹部隐痛、腹胀、喜暖喜压等症状表明脾胃失调,气机郁滞;面色肥胖、舌质红、舌苔薄黄、脉数弦等症状显示湿热内蕴。

综合各项症状,诊断为中医痰湿阻滞型便秘。

五、治疗方案及说明

1.调理脾胃功能

–方药

•保和丸

–生地、石斛、玄参、茯苓、泽泻、山药

2.祛湿化痰

–方药

•苍术、陈皮、泽泻、厚朴、炒苦杏仁、佛手

3.调理气机

–方药

•柴胡、青皮、枳实、郁金、生甘草、川楝子

六、疗效评估

经过一个疗程的中药治疗,患者腹部不适明显改善,腹胀减轻,排便次数增多,且不再伴有腹痛。

面色逐渐恢复正常,舌苔明显减少,舌质略有改善。

脉数略弦。

综合各项指标,患者的症状明显好转。

建议继续巩固治疗,避免食用易滋腻、生冷之品,以免导致气机不畅。

中医内科病证病案(例)摘要:龚某,女,38岁。

2019年11月14日初诊。

患者婚后生活不和谐,经常生气,最近一年出现精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满,咽中如有物梗塞,吞之不下,咯之不出,苔白腻,脉弦滑。

根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

中医疾病诊断:郁证(3分)中医证型诊断:痰气郁结证(梅核气)(3分)中医辨病辨证依据(含病因病机分析):患者以“精神抑郁”为主症,故可辨为郁证(1分);根据其“精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满,咽中如有物梗塞,吞之不下,咯之不出,苔白腻,脉弦滑”可辨证为痰气郁结证(1分)。

其是由气郁痰凝,阻滞胸咽所致(2分)。

中医治法:行气开郁,化痰散结(3分)方剂:半夏厚朴汤加减(3分)药物组成、剂量及煎服法:(4分)厚朴12g 紫苏6g 半夏12g生姜15g茯苓12g3剂,水煎服。

日一剂,早晚分服。

翻译:Syndrome of internal medicine of traditional Chinese medicineSummary of medical record (case):Gong, female, 38 years old. First visit on November 14, 2019.The patient's married life is not harmonious, and he is often angry. In the last year, he suffered from mental depression, stuffy chest, fullness of hypochondriac ribs, obstruction in the pharynx, inability to swallow, cough up, white and greasy fur, and slippery pulse.According to the above summary, complete the written analysis on the answer sheet. Diagnosis of TCM diseases: depression syndrome (3 points)Diagnosis of TCM syndrome types: phlegm-qi stagnation syndrome (plum-nuclear gas) (3 points)Syndrome differentiation basis of traditional Chinese medicine (including etiology and pathogenesis analysis): patients are mainly characterized by "mental depression", so they can be distinguished as depression syndrome (1 point); According to "mental depression, stuffy chest, fullness of hypochondriac ribs, obstruction in the pharynx, inability to swallow, inability to cough up, greasy fur, and slippery pulse", it can be differentiated as phlegm-qi stagnation syndrome (1 point). It is caused by qi stagnation and phlegm coagulation, which blocks the chest and pharynx (2 points). Traditional Chinese medicine: activating qi to relieve depression, resolving phlegm and resolving hard mass (3 points)Prescription: Banxia Houpu Decoction (3 points)Composition, dosage and decocting method of the medicine;(4 points) Magnolia officinalis 12g Perilla 6g Pinellia ternata 12gGinger 15gPoria cocos 12g3 doses, decocted in water. One dose a day, divided in the morning and evening.。