锁骨下静脉穿刺置管术

- 格式:pptx

- 大小:342.91 KB

- 文档页数:10

锁骨下静脉穿刺置管技术锁骨下静脉穿刺置管技术是一项重要的临床操作,广泛应用于重症监护、麻醉和外科手术等领域。

该技术不仅用于血液透析、中心静脉输液和药物治疗,还可用于监测中心静脉压。

由于其相对复杂的解剖位置和潜在并发症,了解该技术的相关知识和操作技巧至关重要。

一、锁骨下静脉的解剖学特征1.1 解剖位置锁骨下静脉位于锁骨下方,紧邻第一肋骨和锁骨,通常与锁骨下动脉并行。

它的起始点是从腋静脉处延伸而来,流入胸腔的上腔静脉。

该静脉的直径约为1-2厘米,且在不同个体间存在一定的变异。

这一位置的解剖特征使得穿刺时必须谨慎,以避免损伤周围的血管和神经。

1.2 解剖变异在进行穿刺之前,了解个体解剖变异是非常重要的。

一些患者可能存在左侧锁骨下静脉的异常,例如右侧锁骨下静脉和左侧锁骨下静脉的大小差异,或是血管的弯曲程度。

使用超声引导技术可以提高穿刺的成功率和安全性,帮助医生识别静脉位置及周围结构。

二、穿刺置管技术2.1 准备工作在进行锁骨下静脉穿刺前,医生需要做好充分的准备。

首先,选择合适的穿刺设备,包括穿刺针、导管和相关消毒器械。

其次,患者应平躺在床上,头部稍微抬高,以增强静脉的显现。

此外,术区要进行严格的消毒处理,以降低感染风险。

2.2 穿刺操作穿刺的具体操作步骤包括:在锁骨下静脉的适当位置,用无菌的手术刀轻轻划开皮肤,随后将穿刺针以30-45度的角度刺入。

此时,医师需注意感觉到“穿刺感”,即针头进入静脉腔的感觉。

确认静脉穿刺成功后,及时插入导管并固定。

2.3 并发症及其预防锁骨下静脉穿刺可能导致多种并发症,包括气胸、血肿、感染和导管位置不当等。

为了预防这些并发症,医生需严格遵循操作规范,选择合适的穿刺点并运用超声引导技术。

此外,术后应密切观察患者的生命体征和穿刺部位,以便及时发现和处理并发症。

三、临床应用与前景3.1 临床应用锁骨下静脉穿刺置管技术在临床上有着广泛的应用。

例如,在重症监护室,常用于中心静脉输液和监测中心静脉压,能够有效提高液体管理和药物输注的精确性。

医院手术室锁骨下静脉穿刺置管技术1.适应证(1)与“颈内静脉穿刺置管技术”相同。

(2)颈内静脉穿刺困难者。

2.禁忌证与"颈内静脉穿刺置管技术"相同。

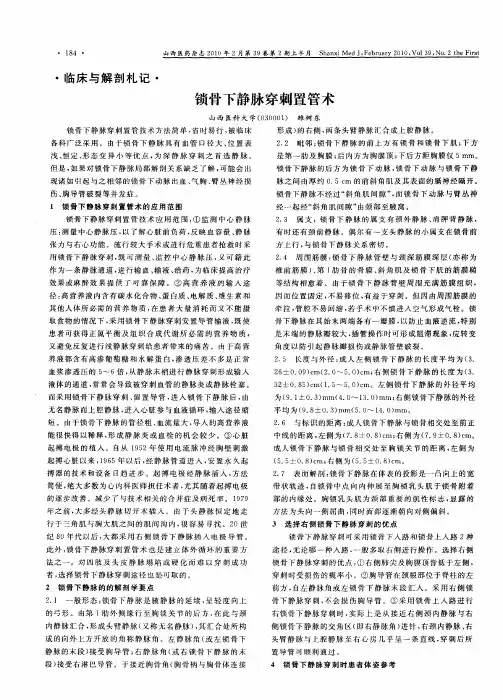

3.解剖特点(1)锁骨下静脉是腋静脉的延续,起于第1肋骨外侧缘,于前斜角肌的前方、跨过第1肋骨,成人长3~4cm,直径1~2cm。

(2)静脉在锁骨下内1/3及第1肋骨上行走,在前斜角肌内缘与胸锁关节后方,与颈内静脉汇合,分别形成左、右头臂静脉。

(3)锁骨下静脉的后侧有胸膜顶。

(4)锁骨下静脉正位时最高点在锁骨中点偏内,侧位时位于锁骨下动脉的前下方,其间有前斜角肌分隔,成人厚达1.0~1.5cm。

4.用物准备与"颈内静脉穿刺置管技术"相同。

5.穿刺路径的选择(1)锁骨下径路:在锁骨中,内1/3交界处下方1cm 处进针。

针尖向内偏向头端,针杆与平面呈25°~30°,进针3~5cm。

(2)锁骨上径路:在胸锁乳突肌和锁骨头外侧缘,锁骨上约1.0cm进针,针尖与锁骨或矢状切面呈45°角,在冠状面针杆呈水平或略前偏15°,朝向胸锁关节,进针1.5~2.0cm。

6.操作步骤(1)体位:选择锁骨下径路,上肢垂于体侧并略外展,头位高15°,肩后垫小枕(背屈),使锁肋间隙张开,头转向对侧;选择锁骨上径路,肩部垫小枕即可。

(2)常规消毒铺巾及局部浸润麻醉。

(3)锁骨下法最常用。

右手持连接注射器之穿刺针,保持针与额面平行,左手示指放在胸骨上凹处定位,穿刺针指向内侧稍上方,紧贴在锁骨后,对准胸骨柄上切迹进针,一般进针3~5cm,即可抽到回血(4)抽到回血后,旋转针头,斜面朝向尾侧,固定外套管。

(5)拔除针芯,插入导引钢丝及导管等,以后操作步骤同“颈内静脉穿刺置管技术”。

7.注意事项(1)因解剖位置的缘故,操作时易穿破胸膜,故应准确掌握进针位置及深度。

(2)因本方法并发症较多,出血和血肿不易压迫止血,建议尽量少选用此方法穿刺置管,而在其他静脉穿刺困难时选用。

锁骨下静脉穿刺置管技术锁骨下静脉穿刺置管技术,听起来好像是个很高大上的技术,其实呢,就是咱们老百姓生活中经常用到的一种小手术。

今天,我就来给大家说说这个技术,让大家对它有个更深入的了解。

咱们得知道锁骨下静脉是什么。

锁骨下静脉?就是咱们脖子下面那条长长的静脉,它可是咱们身体里最重要的一条血管哦!把它扎破了,就可以把药物或者营养液直接送到心脏里,让病人更快地康复。

所以,这个技术可是非常重要的。

那么,锁骨下静脉穿刺置管技术是怎么操作的呢?其实,也很简单。

第一步,先给病人消毒,确保手术区域干净卫生。

第二步,医生会用一根细长的针头穿过皮肤,找到锁骨下的静脉。

这一步可不能马虎,要是找错了地方,可能会伤到其他重要的血管和神经。

第三步,找到合适的位置后,医生会轻轻地把针头插进去,然后把导管放进去。

这时候,你可能会感觉到一点疼痛,但是不用害怕,这是正常的反应。

最后一步,医生会把导管固定好,然后把药液或者营养液输进去。

这样一来,药物或者营养液就可以直接送到心脏里了。

锁骨下静脉穿刺置管技术虽然简单,但是也不是人人都能做得到的。

这需要医生具备丰富的经验和高超的技术。

而且,这个技术也有一些风险,比如说感染、出血等等。

所以,在选择医生的时候,一定要慎重哦!总的来说,锁骨下静脉穿刺置管技术是一种非常实用的手术技术。

它可以帮助病人更快地康复,也可以减轻医生的工作负担。

不过,咱们作为普通人,还是不要轻易尝试这个技术了。

毕竟,身体健康才是最重要的嘛!好了,今天的分享就到这里啦!希望大家对锁骨下静脉穿刺置管技术有了更深入的了解。

如果有什么问题,欢迎随时留言哦!下次再见啦!。

锁骨下静脉穿刺置管术后的护理锁骨下静脉穿刺置管术适用于长期输液而周围静脉不宜穿刺、测量周围静脉压、TPN以及长期输入刺激性药物的患者,必要时还可以从锁穿处采血,抢救时加压输液。

但锁穿较浅静脉穿刺创伤药大些,可能会出现各种类型的并发症,因此要求护士充分认知各种危险因素。

一、留置管的固定穿刺成功后,缝线结扎固定导管,采用3M无菌透明覆盖保护穿刺处。

一般置管长度右侧为12~15cm,左侧为16~19cm,如置管过长,导管刺激心脏和大血管壁,部分患者出现心悸、气急、胸闷等不适。

保持导管的通畅,防止导管脱出、扭曲、受压等,躁动的患者适当约束双手,患者在更衣时避免过度牵拉导管,以免导管移位或脱出,如导管脱出不可将脱出部分再送入血管。

二、观察患者的主诉和生命体征输液注射前要用注射器抽吸回血确认留置管是否在血管内再输入药液。

输液中观察患者有无突发呼吸困难、血氧饱和度下降、胸闷、气急以及清醒患者出现烦躁,血压下降的表现,如出现上述症状提示可能出现血、气闷或胸腔积液,应立即停止输液行X线检查确诊后拔管治疗。

三、防止空气栓塞因锁骨下静脉的压力较低位0.66kPa,再吸气时甚至可达到负压,要防止输液滴空,以免进入空气形成空气栓塞。

四、输液速度防止输液过快,导致一过性输液量过大,加重心脏负荷甚至出现急性肺水肿。

五、导管感染的预防及护理注意观察穿刺处有无红肿、外渗、皮肤张力增高、硬结和疼痛等部感染的症状。

对于穿刺处的改变分为四度:0度:导管入口处无任何变化;Ⅰ度:导管入口处红肿直径<1cm;Ⅱ度:导管入口处皮肤红肿直径>1cm;Ⅲ度:导管入口处有红肿并且周围有分泌物,甚至伴有全身症状如高热、血白细胞升高等。

一般穿刺后24h局部换药一次,以后可以每隔一天换一次,若敷料潮湿污染要随时更换,保持敷料的清洁干燥。

每周更换正压头或肝素帽1~2次;从导管采血标本后,立即更换接头并用生理盐水冲管,每次连接输液器注射器时,要用0.2%碘伏消毒正压接头或肝素帽后连接。

锁骨下深静脉穿刺置管术技巧一、操作要领。

1.进行手卫生,将患者以仰卧位进行准备。

在穿刺前需要对穿刺部位进行消毒,并准备好穿刺器材和静脉穿刺置管所需的地方。

2.术者先确定患者的锁骨位置,然后用左手的拇指和食指握住锁骨,右手持针缓缓斜向锁骨粗隆突处穿刺。

穿刺时要注意正确的角度和深度,避免误伤周围的重要结构。

3.穿刺成功后,要注意抽回血液以确保已进入静脉,然后将导管推入静脉并取下穿刺针。

将静脉穿刺置管器材连接好,拴好固定带、胶布等,定时更换穿刺位置上的消毒膜。

4.置管结束后,要注意及时缝合创口,给予患者适当的止痛药物和抗感染药物,避免感染和出现疼痛等不适反应。

二、穿刺位置。

锁骨下深静脉是一种较为深在的静脉,位置在颈锁部的下面。

在正常情况下,肘窝静脉可以被用作穿刺的位置,但是如果患者存在肝功能不全等情况时,则需要选择更深的锁骨下静脉进行穿刺,且如果要穿刺锁骨下静脉,则需要松开穿刺侧的胸带,并将颈椎向反侧以增加穿刺的深度和精度。

因此,在实际操作中需要根据患者的实际情况和需要选择正确的穿刺位置。

三、操作步骤。

1.准备好所需的穿刺器材和静脉穿刺置管所需的地方。

2.进行手卫生,将患者以仰卧位进行准备。

在穿刺前要对穿刺部位进行消毒,并准备好穿刺器材和静脉穿刺置管所需的地方。

3.术者先确定患者的锁骨位置,然后用左手的拇指和食指握住锁骨,右手持针缓缓斜向锁骨粗隆突处穿刺。

4.穿刺成功后,要注意抽回血液以确保已进入静脉,然后将导管推入静脉并取下穿刺针。

将静脉穿刺置管器材连接好,拴好固定带、胶布等,定时更换穿刺位置上的消毒膜。

5.置管结束后,要注意及时缝合创口,给予患者适当的止痛药物和抗感染药物,避免感染和出现疼痛等不适反应。

四、注意事项。

1.在进行锁骨下深静脉穿刺置管时,手术者需要注意正确的穿刺位置和深度,以避免损伤周围组织和器官。

2.在进行手卫生、消毒、穿刺、置管等操作时要注意严格遵守规范性操作流程,避免出现感染和其他风险。