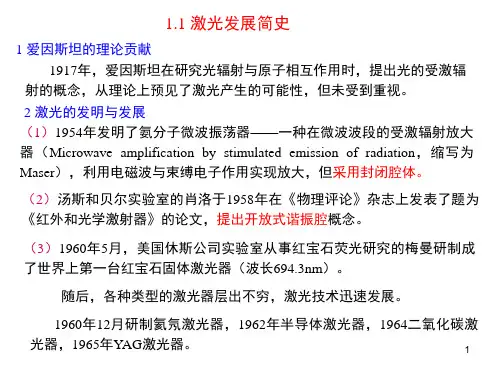

中国激光史概要(邓锡铭主编)思维导图

- 格式:xmin

- 大小:8.38 KB

- 文档页数:1

我国激光技术的发展史“激光”一词是“LASER”的意译。

LASER原是Light amplification by stimulated emissi on of radiation取字头组合而成的专门名词,在我国曾被翻译成“莱塞”、“光激射器”、“光受激辐射放大器”等。

1964年,钱学森院士提议取名为“激光”,既反映了“受激辐射”的科学内涵,又表明它是一种非常强烈的新光源,这样更加贴切、简洁的得到我国科学界的一致认同并沿用至今。

从1961年中国第一台激光器宣布诞生至今,在全国激光科研、教学、生产和使用单位共同努力下,我国形成了门类齐全、水平先进、应用广泛的激光科技领域,并在产业化上取得很大的进步,为我国科学技术、国民经济和国防建设作出了积极贡献,积累了宝贵的经验。

在国际上了也争得了一席之地。

一、我国早期激光技术的发展1957年,王大珩等人在长春建立了我国第一所光学专业研究所——中国科学院(长春)光学精密仪器机械研究所(简称“光机所”)。

在老一辈技术专家带领下,一批青年科技工作者所谓好是迅速成长,邓锡铭是其中的突出代表。

早在1958年美国物理学家肖洛、汤斯关于激光原理的著名论文发表不久,他便积极倡导开展这项新技术研究,在短短的几年内凝聚了富有创新精神的中青年研究队伍,提出了大量提高光源亮度、单位色性、相干性的设想和实验方案。

1960年世界第一台激光器问世。

1961年夏,在王之江主持下,我国第一台红宝石激光器研制成功。

此后在很短的时间内,激光技术迅速发展,产生了一批先进成果。

各种类型的固体、气体、半导体和化学激光器相继研制成功。

在基础研究和关键技术方面、一系列新概念、新方法和新技术(如腔的Q突变及转镜调Q、行波放大、铼系离子的利用、自由电子振荡辐射等)纷纷提出并获得实施,其中不少具有独创性。

同时,作为具有高亮度、高方向性、高质量等优异特性的新光源,激光很快应用于各技术领域,显示出强大的生命力和竞争力。

732006 NO.9&10 记录媒体技术激光的发明是20世纪中期一项划时代的成就,对人类社会文明产生了极其深远的影响。

人们把激光和原子能、半导体、计算机列在一起,称为20世纪的“新四大发明”。

激光的出现不但引起了光学革命性的发展,冲击了整个物理学,并且对其它学科如化学、生物学和技术及应用学科如电机工程学、材料科学、医学等都产生了巨大的影响。

像蒸汽机、发电机和电动机、晶体管、计算机这些创新一样,激光是一项通用技术,它提供了可以在大量实际领域应用的技术能力。

对光盘存储而言,激光的发明是光盘存储技术必不可少的基础,它为光盘存储提供了一个有足够功率并且能够汇聚成很小光斑(微米级或亚微米级)的光源。

可以说,没有激光的发明,就没有后来的光盘的发明。

本文主要为光盘技术人员介绍激光技术的发展历史和趋势。

一、激光的发明和发展所谓激光就是受激发射的光,是被其它辐射感应而激发的辐射。

激光的英文名词为Laser ,是Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 的词首字母构成的新词,其原意是受激辐射光放大器。

早期在我国曾被翻译成“莱塞”、“雷射”、“光激射器”、“光受激辐射放大器”等。

直到1964年,由钱学森院士提议取名为“激光”,它既反映了“受激辐射”的科学内涵,又表明了它是一种很强烈的新光源。

钱学森院士的提议得到国内学术界的一致认同,在中国大陆激光这个新名词就一直沿用至今。

现在我们知道,物质的发光过程有两种:一种称为自发辐射,另一种称为受激辐射。

自发辐射是在没有外来光子情况下,原子自发地、独立地从高能级E 2向低能级E 1的跃迁。

自发辐射是随机过程,跃迁时发出的光在相位、偏振态和传播方向上都彼此无关。

受激辐射是处于高能级E 2的原子,在受到能量为hv = E 2-E 1的外来光子的激励时,跃迁到低能级E 1,并辐射一个与外来光子的频率、相位、振动方向和传播方向都相同的光子。