高中选修二海洋地理

- 格式:doc

- 大小:4.42 MB

- 文档页数:22

地理选修二知识点归纳一、海洋地理。

1. 海洋和海岸带。

- 海洋概况。

- 地球表面约71%被海洋覆盖,海洋平均深度约3800米。

- 四大洋:太平洋(面积最大、最深、岛屿最多)、大西洋(“S”形)、印度洋、北冰洋(面积最小、最浅、纬度最高)。

- 海岸带。

- 定义:海洋和陆地相互作用的地带,通常包括海岸线向陆、海两侧扩展到一定宽度的区域。

- 类型:基岩海岸(地势险峻、坡陡水深,如我国辽东半岛南端、山东半岛等)、砂质海岸(海滩宽阔平坦,多沙堤、沙坝,如北戴河海滨)、淤泥质海岸(坡度平缓,海岸带宽阔,如江苏北部沿海)、生物海岸(包括红树林海岸和珊瑚礁海岸,红树林海岸主要分布在热带和亚热带较低纬度的海岸低洼地带;珊瑚礁海岸主要分布在热带基岩海岸边缘)。

2. 海洋开发。

- 海洋水资源开发利用。

- 海水淡化:主要方法有蒸馏法、反渗透法等。

蒸馏法是通过加热海水使之沸腾汽化,再把蒸汽冷凝成淡水;反渗透法是利用半透膜,在压力作用下使海水中的淡水通过半透膜而盐分被截留。

- 海洋化学资源开发利用。

- 盐类资源:海盐是重要的海洋化学资源,主要通过盐田法晒制。

我国盐场主要分布在北方沿海,如长芦盐场(地势平坦、海滩宽广、风多雨少、日照充足、蒸发旺盛)。

- 其他化学资源:溴(从海水中提取,主要用于医药、农药、染料等行业)、镁(从海水中提取,广泛应用于航空航天、汽车制造等领域)等。

- 海洋生物资源开发利用。

- 渔业资源:分布受大陆架(阳光充足,浮游生物多,饵料丰富)、寒暖流交汇(海水搅动,营养物质上泛)、上升流(将海底营养盐类带到表层)等因素影响。

世界著名渔场有北海道渔场(日本暖流和千岛寒流交汇)、纽芬兰渔场(墨西哥湾暖流和拉布拉多寒流交汇,由于过度捕捞,渔业资源衰退)、北海渔场(北大西洋暖流和东格陵兰寒流交汇)、秘鲁渔场(秘鲁寒流形成的上升流)。

- 海洋生物资源开发利用方式:传统的捕捞业和现代的海水增养殖业。

- 海底矿产资源开发利用。

《海洋地理》教材介绍林雁一.教材编写思路海洋覆盖地球表面71%,浩瀚的海洋是生命的摇篮,气候的调节器,资源的宝库,人类生存发展的“第二空间”,与人类关系极为密切。

随着人类对自然资源需求量的与日俱增,海洋正在成为人类可持续发展的希望之地。

开发海洋资源和保护海洋环境受到了全球的关注,世界各国普遍重视培养公民的海洋意识。

我国海域辽阔,海岸线漫长,岛屿众多,海洋资源丰富,开发海洋对于缓解我国人口,资源,环境的压力,实现国民经济可持续发展具有重要的现实意义。

高中地理课程开设《海洋地理》选修课是面向世界,面向未来的需要。

通过《海洋地理》教学,要使学生改变“重陆轻海”的传统观念,增强海洋意识,重视对海洋资源的合理开发和利用,自觉爱护海洋环境,树立新的海洋观,成为具有现代海洋意识的合格公民。

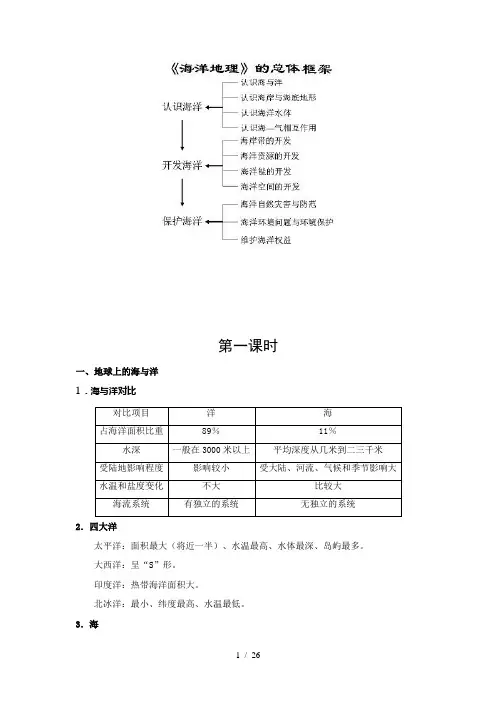

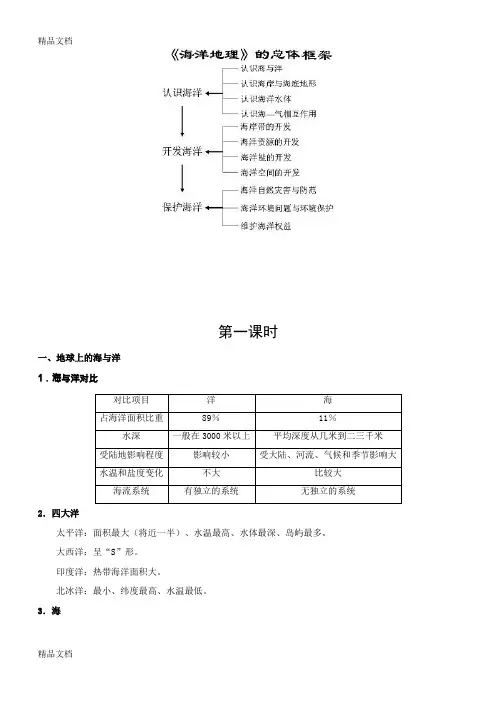

二.教材的整体框架海洋地理的研究内容主要包括海洋的地理环境,海洋资源开发,海洋环境保护,海洋立法等,它的研究对象除了海洋水体,海岸,海底等海洋自身的内容,还涉及大气圈,水圈,岩石圈和生物圈,具有很强的综合性。

图1:《海洋地理》教材整体框架高中地理选修2《海洋地理》教材分为四个章节,各章节相对独立又有密切联系。

第一章“海洋与海岸带”主要学习海洋地理的基础知识,第二章“海洋开发”主要介绍海洋开发的现状和前景,第三章“海洋环境问题与保护”侧重分析海洋环境问题形成的原因和对策,第四章“海洋权益”除了介绍有关海洋权益的法规外,还介绍了我国海洋基本国情。

三. 分章介绍第一章 海洋与海岸带(一)。

本章在全书中的地位本章从地质,地貌,水文,气候等方面介绍了有关海洋自然环境的基础知识,本章的主要目的是使学生了解海洋的自然环境,通过对海洋自然环境的初步认识,引导学生关注海洋环境,为进一步探讨人类与海洋的关系奠定基础。

本章是全书的基础章节。

(二)。

本章内容体系结构图2:第一章:“海洋与海岸带”知识结构本章分为四节。

第一节“海洋与海底地形”。

教材首先介绍了海水的基本性质,探讨了海水温度和盐度的时空分布规律及其形成原因。

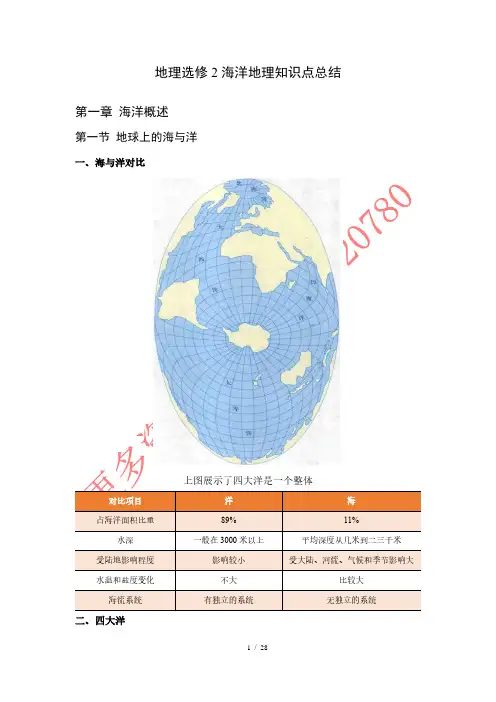

第一课时一、地球上的海与洋1.海与洋对比对比项目洋海占海洋面积比重89%11%水深一般在3000米以上平均深度从几米到二三千米受陆地影响程度影响较小受大陆、河流、气候和季节影响大水温和盐度变化不大比较大海流系统有独立的系统无独立的系统2.四大洋太平洋:面积最大(将近一半)、水温最高、水体最深、岛屿最多。

大西洋:呈“S”形。

印度洋:热带海洋面积大。

北冰洋:最小、纬度最高、水温最低。

3.海(1)概念:通常一面或两面临近陆地,但不深入陆地,其余面以开阔的水域或若干海峡与其他海或洋相连。

有个别海不邻近陆地,如北大西洋西部的马尾藻海。

内陆海边缘海陆间海(2)海的分类:按所在位置划分内海、边缘海、外海、岛间海。

内海,或称地中海,如地中海、红海、黑海、波罗的海、渤海等。

边缘海,如白令海、鄂霍次克海、日本海、黄海、东海和南海等。

外海:如阿拉伯海、巴伦支海等。

岛间海,如爪哇海、苏拉威西海等。

举例:陆间海—地中海内海—渤海边缘海—东海、南海最大海—珊瑚海4.海峡和海湾(1)海峡:沟通两个海洋之间的狭窄水道A.分类:海峡有天然海峡和人工海峡两种。

B.天然海峡的成因有多种,如海底扩张、大陆漂移、地层陷落、冰川重压等。

C.世界主要海峡海峡连通海域曼德海峡红海--印度洋马六甲海峡印度洋--太平洋霍尔木兹海峡波斯湾--印度洋直布罗陀海峡地中海--大西洋英吉利海峡大西洋—北海土耳其海峡黑海---地中海世界上主要海峡(2)海湾A.海湾多由沿海陆地沉降、海面上升淹没沿海洼地、河谷等形成。

B.有一些海湾名为湾,实为海,如墨西哥湾、比斯开湾、孟加拉湾等。

C.有一些海湾名为海,实为湾,如马尔马拉海、亚速海等。

二、人类对海洋的探索与认识三、海岸与海底地形(一)海岸1.海岸线(1)定义:海岸线是海洋与陆地的分界线。

实际上,海面由于潮汐等因素而涨落不定,因此海岸线的位置也随之迁移。

通常人们把海平面升到最高处时与陆地的交线,叫做海岸线。

(2)影响海岸发育因素:除潮汐因素外,风暴潮、海底地震和火山爆发等引发的海啸、全球变暖等因素。

地理选修2海洋地理知识点总结第一章海洋概述第一节地球上的海与洋一、海与洋对比二、四大洋三、海、海峡、海湾海位于大洋的边缘,通常一面或两面临近陆地,但不深入陆地,其余面以开阔的水域或若干海峡与其他海或洋相连。

有个别海不邻近陆地,如北大西洋西部的马尾藻海。

可分为边缘海、内陆海和陆间海。

海峡指连通海洋与海洋的狭窄天然水道,如直布罗陀海峡。

海湾是洋或海延伸进大陆,且深度逐渐减小的水域,如比斯开湾。

海峡是海上交通的咽喉之地,许多海峡被称为“海上生命线”。

第二节人类对海洋的探索与认识一、人类认识海洋的历程☐15世纪前,人类对海洋与陆地的关系的认识主要是天圆地方。

公元前古希腊的世界地图☐1405-1433年,郑和七次下西洋。

☐15世纪末开始,世界迎来大航海时代,人们逐渐认识到海洋是重要的交通航道。

☐一战后,人们认识到海洋是人类生存与发展的重要空间。

☐现在,海洋是地球环境的调节器,是人类生命支持系统的重要组成部分,是可持续发展的宝贵财富。

二、人类对海洋的科学探索☐1872-1876年,人类进行了一次大规模的环球综合海洋考察,奠定了海洋科学的基础。

☐20世纪50年代以来,随着深海钻探技术的发展与海底钻探计划的实施,人们对海底地形有了全面、系统的认识,由此诞生了海底扩张说和板块构造学说,使人们对地球又有了新的认识。

☐20世纪80年代以来,通过大洋观测计划,人们认识到全球气候异常与厄尔尼诺现象的关系,揭示了海洋与大气间的相互作用过程。

☐进入21世纪,科学界正在全面开展海洋环境与全球环境变化关系的研究。

第二章海岸与海底地形第一节海岸一、海岸线和海岸带海岸线:海洋与陆地的分界线。

实际上,海面由于潮汐等因素而涨落不定,因此海岸线的位置也随之迁移。

通常人们把海平面升到最高处时与陆地的交线,叫做海岸线。

海岸带示意图影响海岸发育的因素:潮汐、海浪、洋流、流水、河流、地壳变动、生物等。

二、不同类型的海岸包括基岩海岸、砂质海岸、淤泥质海岸和生物海岸等。

选修2 海洋地理1.读世界板块(局部)分布示意图,回答下列问题。

(1)图中的a处和b处都位于板块边界,分析其海底地貌有何不同?(2)图中海域可能出现的海洋灾害有哪些?(3)比较b处和c处海底岩石新老关系,并说明原因。

(4)A国不断加大对海洋空间资源的利用力度,其主要的利用方式有哪些?对该国的重要意义有哪些?解析第(1)题,a处于两大板块的碰撞挤压处,应为海沟;b处位于板块张裂处,应为大洋中脊。

第(2)题,图中海域可能出现的海洋灾害海水扰动产生的风暴潮等、海底岩石圈震动形成的地震引起的海啸等、大气扰动形成的巨浪等。

第(3)题,根据海底扩张学说可知,离大洋中脊越近年龄越少。

第(4)题,明确A国是指日本,夺海洋空间资源的利用方式主要是传统的海洋捕劳、发展海水并业等。

答案(1)a处为海沟,b处为大洋中脊(2)巨浪、海啸、风暴潮、海底地震、海底火山喷发、海冰等。

(列举2种即可)(3)c处海底岩石老于b处海底岩石。

原因:海底岩石在大洋中脊形成,在海沟消亡,b处海底比c处海底更靠近大洋中脊。

(4)利用方式:填海造陆;发展海洋交通;海洋捕捞;海底矿产资源开采;发展海洋化学工业。

意义:缓解人地矛盾;拓展生存空间;增加资源获取方式。

2.阅读材料,回答下列问题。

材料一某种海岸类型景观图(如右图)。

材料二地球表面8%的海岸带提供了全球28%的生物生产,集中了全球50%的人口,是人类经济活动最频敏的区域。

(1)此图为何种海岸类型?(2) 此种海岸在我国哪些地区分布最广?(3)此种海岸类型,最适宜发展何种人文活动?并说明理由。

(4)影响海岸带生态系统的因素可能有哪些?解析根据景观图中的海岸线弯曲基本确定此海岸类型为基岩海岸,然后围绕这一海岸类型进行分析其开发利用方式分析。

答案(1)基岩海岸(2)在杭州湾以南的华东、华南沿海,杭州湾以北主要集中在山东半岛和辽东半岛沿岸。

此外,台湾岛和海南岛也多基岩海岸。

(3)岬角向海突出,海湾深入陆地,常形成天然良港;岸边的山峦起伏,奇峰林立,怪石峥嵘,是进行旅游开发的重要资源。

2024年高中人教版地理选修二《海洋地理》知识点归纳01海底主要地貌类型l 从大陆边缘到大洋中心,海底地形依次为大陆架、大陆坡、洋盆和洋中脊l 大陆架:分布在大陆边缘的浅海地区。

l 大陆坡:分布在大陆架的外缘。

洋盆、海沟、海岭分布在大洋底。

02海底扩张学说、板块构造学说的主要观点l 海底扩张学说认为:大洋底部地壳是不断生成——扩张——消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是地壳的诞生处,新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

l 板块构造学说认为:地球岩石圈是由板块构成的,形成六大板块。

板块内部相对稳定,很少发生变形,板块边界则是全球最活跃的构造带。

l 大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因密度大,位置较低,向大陆板块俯冲至地幔,洋壳在高温作用下融为岩浆。

l 板块的俯冲带动洋底下倾,陷落,形成了地球表面最洼的地方——海沟。

如太平洋西部的马里亚纳海沟l 大陆板块受挤上拱,隆起形成岛弧或海岸山脉。

如亚洲东部的库页岛、日本群岛、台湾岛、菲律宾群岛等l 在陆地上会形成海岸山脉,如北美洲西海岸的落基山脉、南美洲西海岸的安第斯山脉。

如果是大陆板块与大陆板块相碰撞,都比较坚硬,则形成高大的山脉。

如喜马拉雅山脉就是亚欧板块与印度洋板块相碰撞产生的。

03海底地形的形成和分布规律l 板块在进行碰撞挤压,板块边界处于消亡状态。

如果是大洋板块与大陆板块相撞挤压,一软一硬,在海上就会形成深海沟,;在海陆交界处会形成岛弧或弧形列岛,;04海底地形的形成和分布规律l 板块在进行碰撞挤压,板块边界处于消亡状态。

如果是大洋板块与大陆板块相撞挤压,一软一硬,在海上就会形成深海沟,;在海陆交界处会形成岛弧或弧形列岛,;05不同海区海水温度随水深的变化规律l 海洋在垂直方向上,由于太阳辐射首先到达海水表面,海水导热率又很低,海水的温度随深度增加而递减,只是在表层海水以下,海水温度随水深变化不大,特别是1000米以下的水温变化很小,经常保持着低温状态。

第一课时一、地球上的海与洋1.海与洋对比2.四大洋太平洋:面积最大(将近一半)、水温最高、水体最深、岛屿最多。

大西洋:呈“S”形。

印度洋:热带海洋面积大。

北冰洋:最小、纬度最高、水温最低。

3.海(1)概念:通常一面或两面临近陆地,但不深入陆地,其余面以开阔的水域或若干海峡与其他海或洋相连。

有个别海不邻近陆地,如北大西洋西部的马尾藻海。

(2)海的分类:按所在位置划分内海、边缘海、外海、岛间海。

内海,或称地中海,如地中海、红海、黑海、波罗的海、渤海等。

边缘海,如白令海、鄂霍次克海、日本海、黄海、东海和南海等。

外海:如阿拉伯海、巴伦支海等。

岛间海,如爪哇海、苏拉威西海等。

举例:陆间海—地中海 内海—渤海 边缘海—东海、南海 最大海—珊瑚海 4.海峡和海湾(1)海峡:沟通两个海洋之间的狭窄水道 A .分类:海峡有天然海峡和人工海峡两种。

B .天然海峡的成因有多种,如海底扩张 、大陆漂移 、地层陷落 、冰川重压等。

C .世界主要海峡内陆海边缘海陆间海(2)海湾A.海湾多由沿海陆地沉降、海面上升淹没沿海洼地、河谷等形成。

B.有一些海湾名为湾,实为海,如墨西哥湾、比斯开湾、孟加拉湾等。

C.有一些海湾名为海,实为湾,如马尔马拉海、亚速海等。

二、人类对海洋的探索与认识三、海岸与海底地形(一)海岸1.海岸线(1)定义:海岸线是海洋与陆地的分界线。

实际上,海面由于潮汐等因素而涨落不定,因此海岸线的位置也随之迁移。

通常人们把海平面升到最高处时与陆地的交线,叫做海岸线。

(2)影响海岸发育因素:除潮汐因素外,风暴潮、海底地震和火山爆发等引发的海啸、全球变暖等因素。

2.海岸的类型(1)按海岸组成物质,可分为基岩海岸、砂质海岸、淤泥质海岸和生物海岸。

(2)按海岸塑造因素,可分为侵蚀性海岸、断层海岸、泥沙质海岸、三角洲海岸、生物海岸。

海岸类型及其特点●海岸具有多种类型,根据海岸的物质组成,可将海岸分为四种类型:基岩海岸、沙质海岸、淤泥海岸和生物海岸。

海洋地理走进考纲:1. 海洋和海岸带:(1)海底地形:海底主要地貌类型;海底扩张学说,板块构造学说的主要观点;海底地形的形成和分布规律。

(2)海水温度与盐度:海水表层温度的分布规律;不同海区海水温度随水深的变化规律;海水表层盐度的分布规律。

(3)海—气相互作用:海—气相互作用及其对全球水、热平衡的影响;厄尔尼诺、拉尼娜现象及其对全球气候的影响。

(4)海水运动:波浪、潮汐对地理环境和人类活动的影响。

(5)海岸与海岸带:海岸类型及其特点;海岸带开发利用的主要方式。

(6)海平面变化:海平面变化对海岸带自然环境以及社会经济发展的重大影响;应对海平面上升的主要措施。

2.海洋开发:(1)海水资源:海水资源开发利用的特点和现状。

(2)海洋化学资源:海洋化学资源开发利用的特点和现状。

(3)海底矿产资源:海洋油气资源、锰结核开发利用的特点和现状。

(4)海洋能:潮汐能、波浪能的特点以及开发利用的前景(5)海洋生物资源:海洋生物资源的主要类型;海洋生物资源开发利用中存在的问题及对策。

(6)海洋空间:开发利用海洋空间资源的重要性及其主要方式。

(7)海洋旅游:海洋旅游业现状及发展前景。

3.海洋环境问题与保护:(1)海洋自然灾害:风暴潮、海啸的成因、危害及应对措施。

(2)海洋污染与环境保护:海洋主要污染物的来源及其对海洋环境产生的危害;保护海洋生态环境的主要对策。

4.海洋权益:(1)海域的划分:内水、领海、毗连区、大陆架、专属经济区和公海的概念。

(2)我国海洋国情:我国海洋国情的基本特点;维护我国海洋权益的重要意义。

(3)国际海洋秩序:建立和维护国际海洋秩序的重要性。

基础回顾:Array一、海洋和海岸带1.海底的主要地形类型及分布a—大陆架、d—大陆坡、f—岛弧、b—海沟e—洋盆c—海岭(洋中脊)2.海底地形的形成2注:影响盐度大小的因素:降水量与蒸发量,结冰或融冰(结冰—盐度升高;融冰—盐度降低),河流径流注入量,洋流,海域轮廓(开敞—盐度适中,闭塞—盐度升高或降低)。

高二地理选修2 海洋地理教学目标:一、海洋和海岸带1、海底地形的形成和分布规律2、海水温度、盐度的分布规律3、海—气相互作用及其对全球水、热平衡的影响4、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其对全球气候的影响5、波浪、潮汐、洋流等海水运动形式的主要成因及其作用6、海岸的主要类型和特点7、海岸带开发利用的主要方式8、海平面变化对海岸带自然环境以及社会经济发展的重大影响二、海洋开发1、海水资源、海洋化学资源、海底矿产资源开发利用的特点和现状2、潮汐能、波浪能等的特点以及海洋能的开发前景3、海洋生物资源开发利用中存在的问题及对策4、开发利用海洋空间的重要性及其主要方式5、海洋旅游业的现状及发展前景三、海洋环境问题与保护1、风暴潮和海啸的成因、危害及应对措施2、海洋主要污染物的来源及其对海洋环境产生的危害,保护海洋生态环境的主要对策四、海洋权益1、内水、领海、毗连区、大陆架、专属经济区和公海等概念的区别2、我国海洋国情的基本特点和我国维护海洋权益的重要意义3、建立和维护国际海洋秩序的重要性本讲重点:1.海底地形、海水温度、盐度的分布规律2.海水运动形式的主要成因及其作用3.海洋资源开发利用的特点和现状4.风暴潮和海啸的成因、危害及应对措施5.内水、领海、毗连区、大陆架、专属经济区和公海等概念的区别本讲难点:1.厄尔尼诺、拉尼娜现象及其对全球气候的影响2.风暴潮和海啸的成因、危害及应对措施考点点拨:第一课时一、地球上的海与洋1对比项目洋海占海洋面积比重89%11%水深一般在3000米以上平均深度从几米到二三千米受陆地影响程度影响较小受大陆、河流、气候和季节影响大水温和盐度变化不大比较大海流系统有独立的系统无独立的系统2太平洋:面积最大(将近一半)、水温最高、水体最深、岛屿最多。

大西洋:呈“S”形。

印度洋:热带海洋面积大。

北冰洋:最小、纬度最高、水温最低。

3.海(1)概念:通常一面或两面临近陆地,但不深入陆地,其余面以开阔的水域或若干海峡与其他海或洋相连。

高二地理选修2海洋地理重点知识总结1. 海洋形成和海底扩张海洋形成是指地球诞生时开始形成海洋,并逐渐发展为现代海洋的过程。

海底扩张是指地球上海洋底部分不断向外扩展,形成新的海底地形的过程。

2. 海洋地形海底地形包括大陆边缘、大陆坡、海底峡谷、海底山脊、海洋盆地和海沟等。

其中,海底山脊是海底地形中最长、最宽、最高、最年轻和最活跃的地质构造。

3. 海洋环流海洋环流是地球表面海洋水体运动的总和。

它主要由风向、地球自转、海底地形、海水密度和大气气候等因素决定。

海洋环流对全球气候和海岸线演化有重要影响。

4. 海水的物理性质海水的物理性质包括热盐循环、海水密度、海水温度、海水压力、海水溶解氧和海水pH 值等。

海水的物理性质对海洋生物分布和生态环境的形成有很大的影响。

5. 海水的化学性质海水的化学性质主要指海水中含有的各种无机盐、有机质和微量元素等。

海水中的主要无机盐包括钠、氯、硫酸盐、碳酸盐、铁、硅等,这些无机盐对海洋生物生长和化学过程都有重要影响。

6. 海水污染海洋污染是指人类活动导致海洋中物理、化学和生物学环境变差的过程。

海洋污染主要包括化学污染、生物污染和物理污染等。

海洋污染对海洋生态系统和人类健康产生严重影响。

7. 海洋资源海洋资源主要包括生物资源、矿产资源和能源资源。

其中,生物资源包括海洋捕捞和海洋养殖;矿产资源包括海底沉积物、矿物和岩石;能源资源包括海浪能、海潮能和海洋温差能等。

海洋资源是人类发展经济和维持生态环境的重要来源。

8. 海洋环境保护海洋环境保护是指维护海洋生态系统的稳定和恢复、保持海洋资源的可持续利用和保障人类健康的目标,主要包括海洋环境监测、海洋垃圾处理、海洋污染治理和海洋保护区设立等。

海洋环境保护对维护全球生态平衡和人类自身利益至关重要。

第一课时一、地球上的海与洋1.海与洋对比对比项目洋海占海洋面积比重89%11%水深一般在3000米以上平均深度从几米到二三千米受陆地影响程度影响较小受大陆、河流、气候和季节影响大水温和盐度变化不大比较大海流系统有独立的系统无独立的系统2.四大洋太平洋:面积最大(将近一半)、水温最高、水体最深、岛屿最多。

大西洋:呈“S”形。

印度洋:热带海洋面积大。

北冰洋:最小、纬度最高、水温最低。

3.海(1)概念:通常一面或两面临近陆地,但不深入陆地,其余面以开阔的水域或若干海峡与其他海或洋相连。

有个别海不邻近陆地,如北大西洋西部的马尾藻海。

内陆海边缘海陆间海(2)海的分类:按所在位置划分内海、边缘海、外海、岛间海。

内海,或称地中海,如地中海、红海、黑海、波罗的海、渤海等。

边缘海,如白令海、鄂霍次克海、日本海、黄海、东海和南海等。

外海:如阿拉伯海、巴伦支海等。

岛间海,如爪哇海、苏拉威西海等。

举例:陆间海—地中海内海—渤海边缘海—东海、南海最大海—珊瑚海4.海峡和海湾(1)海峡:沟通两个海洋之间的狭窄水道A.分类:海峡有天然海峡和人工海峡两种。

B.天然海峡的成因有多种,如海底扩张、大陆漂移、地层陷落、冰川重压等。

C.世界主要海峡海峡连通海域曼德海峡红海--印度洋马六甲海峡印度洋--太平洋霍尔木兹海峡波斯湾--印度洋直布罗陀海峡地中海--大西洋英吉利海峡大西洋—北海土耳其海峡黑海---地中海世界上主要海峡(2)海湾A.海湾多由沿海陆地沉降、海面上升淹没沿海洼地、河谷等形成。

B.有一些海湾名为湾,实为海,如墨西哥湾、比斯开湾、孟加拉湾等。

C.有一些海湾名为海,实为湾,如马尔马拉海、亚速海等。

二、人类对海洋的探索与认识三、海岸与海底地形(一)海岸1.海岸线(1)定义:海岸线是海洋与陆地的分界线。

实际上,海面由于潮汐等因素而涨落不定,因此海岸线的位置也随之迁移。

通常人们把海平面升到最高处时与陆地的交线,叫做海岸线。

(2)影响海岸发育因素:除潮汐因素外,风暴潮、海底地震和火山爆发等引发的海啸、全球变暖等因素。

2.海岸的类型(1)按海岸组成物质,可分为基岩海岸、砂质海岸、淤泥质海岸和生物海岸。

(2)按海岸塑造因素,可分为侵蚀性海岸、断层海岸、泥沙质海岸、三角洲海岸、生物海岸。

海岸类型及其特点●海岸具有多种类型,根据海岸的物质组成,可将海岸分为四种类型:基岩海岸、沙质海岸、淤泥海岸和生物海岸。

●基岩海岸:独特的岬湾地形,沿岸有众多的岛屿,常在海湾一带形成海阔水深、利于避风的天然良港。

千姿百态的海蚀地貌是进行旅游开发的重要资源。

●沙质海岸:主要由砾石和沙子组成,往往形成沙堤、沙坝、沙丘等地貌,海滩多宽阔平坦,常形成天然的优质海滨浴场。

●淤泥海岸:海岸带宽度大,坡度小,海岸线平直,大多数淤泥海岸土质肥沃,适宜开展滩涂农业、水产养殖以及生态旅游(在我省沿海广泛分布)。

●生物海岸:红树林海岸具有很强的抵御风浪侵蚀的能力,又是鸟类及潮间带动物的栖息地,物种丰富。

因此,红树林海岸在生物多样性保护、湿地保护和海洋防灾减灾中具有重要作用。

热带基岩海岸边缘常发育珊瑚礁海岸。

珊瑚礁对保护海岸,抵抗海浪侵蚀起到良好作用。

根据动态特征可分为侵蚀海岸、淤积海岸、平衡海岸(二)海底地形的分布海底地形:从大陆边缘到大洋中心,海底地形分成大陆架、大陆坡、洋盆和洋中脊等主要类型。

大陆隆:也称大陆基。

是大陆坡麓向大洋盆地缓侵倾斜的海底沉积带。

深度约为1500—5000m之间。

靠近大陆坡的地方较陡,接近大洋盆地的部分较缓。

大陆隆主要分布在大西洋、印度洋、北冰洋和南极洲周围。

海隆:深海底宽广而下坡平缓的高地。

呈长条状或近似圆形,高出海底数百米,宽约数百千米。

海山:高出海底1000m的死火山和活火山,坡度在5°--15°之间。

深洋底的火山为点状散布,呈椭圆形或狭长形。

(三)海底地形的形成1.洋壳的形成与海底地形海底扩张说认为,大洋底部地壳不断生成一扩张一消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成的。

洋中脊也是洋壳的诞生处。

地幔物质从中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成新的洋壳。

新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

即洋中脊和洋盆是洋壳形成与扩张的产物。

2.洋壳的消亡与海底地形:板块构造学说认为,大洋板块和大陆板块相互碰撞时,大洋板块密度大,位置低,俯冲到大陆板块之下。

俯冲地带形成海沟、岛弧和海岸山脉。

板块构造学说认为:地球岩石圈分为六个规模巨大的运动板块。

大板块还可分为若干小板块。

在板块内部地壳相对稳定,很少发生变形,板块边界则是全球最活跃的构造带,可分为生长边界和消亡边界。

●大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因密度大,位置较低,向大陆板块俯冲至地幔,洋壳在高温作用下融为岩浆。

●板块的俯冲带动洋底下倾,陷落,形成了地球表面最洼的地方——海沟。

如太平洋西部的马里亚纳海沟●大陆板块受挤上拱,隆起形成岛弧或海岸山脉。

如亚洲东部的库页岛、日本群岛、台湾岛、菲律宾群岛等●在陆地上会形成海岸山脉,如北美洲西海岸的落基山脉、南美洲西海岸的安第斯山脉。

如果是大陆板块与大陆板块相碰撞,都比较坚硬,则形成高大的山脉。

如喜马拉雅山脉就是亚欧板块与印度洋板块相碰撞产生的。

第二课时一 、海水的温度和盐度 (一)海水温度1.海水热量的收入和支出:收入主要是太阳辐射,支出主要是海水的蒸发。

收支基本平衡,但不同季节,各个海区收支并不平衡,低纬度海区收入大于支出,中高纬度海区支出大于收入2.海水温度的分布规律:海洋表层温度的分布规律● 海洋表层的温度状况是低纬度海区的水温高,高纬度海区的水温低;在同一海区,夏季的水温高些,冬季的水温低些;与同纬度海区相比,有暖流流过的海区,水温高些,有寒流流过的海区,水温要低些。

5、 不同海区海水温度随水深的变化规律● 海洋在垂直方向上,由于太阳辐射首先到达海水表面,海水导热率又很低,海水的温度随深度增加而递减,只是在表层海水以下,海水温度随水深变化不大,特别是1000米以下的水温变化很小,经常保持着低温状态。

3.海水对大气温度的调节作用:海水的温度变化比陆地温度变化小;海洋上空的气温变化比陆地上空慢。

原因:海水热容>陆地>空气海水温度的变化水平垂直时间空间由低纬向高纬逐渐递减,最高水温出现在北纬7°左右。

极圈附近降至0°左右日变化年变化北半球,8月水温最高2月水温最低季节变化 夏季的水温高些,冬季的水温低些与同纬度海区相比,有暖流流过的海区,水温高些,有寒流流过的海区,水温要低些。

海水的温度随深度增加而递减,特别是1000米以下的水温变化很小,经常保持着2~5°的低温状态。

某些海沟处会出现逆温现象,主要是由于地热作用的结果午后(14~15时)水温最高,日出前后最[经典例题1]下图是北半球海洋热量收支分布曲线图。

读图回答(1)、(2)题。

(1)关于海洋热量收入与支出的叙述,正确的是()A.热量净收入从低纬度海区到高纬度海区逐渐减少B.各纬度海区的热量收支基本平衡C.赤道海区热量收入最多,极地海区热量支出最多D.海洋热量的主要收入是太阳辐射,主要支出是海水蒸发耗热(2)有关海洋表层温度的叙述,正确的是()A.暖流流经海区的水温均高于寒流流经海区B.洋流可减小高、低纬度海区之间的水温差异C.热量辐射是各纬度海区之间热量交换的主要方式D.水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部【解析】(1)海洋热量收入来自太阳辐射,支出是海水蒸发耗热,热量收入大致由低纬向高纬递减,由图可知热量收入最多在赤道以北 10°N 附近,从全球海洋看热量收支平衡,而各纬度海区热量收支不一定平衡,由此可知正确选项为 A、D。

(2)洋流通过对高、低纬度热量输送、交换可减小高、低纬度海区的水温差异,且同纬度海区暖流流经海区水温高,由于近岸洋流影响导致水温变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部,故正确选项为B、D。

【答案】(1)AD (2)BD(二)海水盐度:单位质量(100克)海水中所含盐类物质(氯化钠和氯化镁)的质量。

世界大洋的平均盐度为3.5%。

1.影响海水盐度的主要因素:①气候因素——海水盐度的高低主要取决于气候因素,即降水量与蒸发量的关系。

降水量大于蒸发量,盐度较低,反之较高。

②洋流因素——同一纬度海区,有暖流经过盐度偏高;寒流经过盐度偏低。

③河流径流注入因素——有大量河水汇入的海区,盐度偏低。

另外,高纬度海区结、融冰量的大小(有结冰现象发生的海区,盐度偏高;有融冰现象发生的海区,盐度偏低)、海区的封闭度(海区封闭度越强,盐度会趋于更高或更低)、与附近海区海水的交换量等也能影响到海水的盐度高低。

各个因素具有时空不同的变化,因此海水的盐度高低也具有时空的差异。

2.分析影响海水盐度因素的方法:①同一纬度海区,主要考虑各海区降水量与蒸发量的关系②不同纬度海区,主要考虑寒、暖流的影响;其次近岸海区河流径流注入量的大小;高纬度海区还要考虑结、融冰的情况。

最高海区:红海位于副热带,降水稀少、蒸发旺盛、陆上流入淡水少与外洋相通的水域狭窄,达4.1%最低海区:波罗的海。

原因:温带海洋性气候,河流有大量淡水汇入;纬度较高,蒸发小、与外洋相通的水域狭窄。

不超过1%3.规律:从南北半球的副热带海区分别向两侧的高纬度和低纬度递减。

(如下图)①副热带海区盐度最高的原因:气温高,蒸发大;副热带高压控制,下沉气流为主,降水少。

②赤道海区盐度较低的原因:赤道低气压控制,蒸发量大,但降水量更大。

③高纬度海区盐度低的原因:气温低,蒸发量小;温带多雨带,多河流水注入。

④60°N比60°S海区盐度低的原因:北半球陆地面积大,河流水注入多。

二、海水的运动(一)海水运动形式1.波浪:风浪是最常见的一种波浪;海啸是由海底地震、火山爆发或风暴引起的巨浪,破坏力极大2.潮汐:海水在月球和太阳引力作用下发生的周期性涨落现象,通常一天观察到两次,白天称为潮、夜晚为汐。

杭州湾为三角形海湾,口小内大,夏秋季节夏季风盛行,加剧潮势,形成钱塘潮。

3.洋流:海水常年比较稳定地沿着一定方向作大规模流动,又叫海流,越向深处流速越小。

(二)洋流(1)洋流分类寒流的温度不一定比暖流低:寒暖流只是与所经过的海区比,阿拉斯加暖流温度比加利福尼亚寒流低。

(2)洋流的分布中低纬度海区,形成以副热带为中心的大洋环流(反气旋型洋流),北半球顺时针、南半球逆时针;中、低纬度大陆东侧为暖流,西侧为寒流;中高纬度大陆东侧为寒流,西侧为暖流。

重要的洋流:①太平洋:北太平洋暖流、日本暖流(黑潮)、千岛寒流(亲潮)、加利福尼亚寒流、秘鲁寒流、东澳大利亚暖流②大西洋:北大西洋暖流、墨西哥湾暖流、拉布拉多寒流、本格拉寒流、加那利寒流、巴西暖流、③印度洋:西澳大利亚寒流、北印度洋季风洋流④环球:西风漂流(寒流)洋流对地理环境的影响:气候:暖流增温、增湿,寒流降温、减湿渔业:寒暖流交汇区形成大渔场航运:顺风顺水快,逆风逆水慢污染:范围扩大,净化加快第三课时一、海—气相互作用及其影响1.海—气相互作用与水热交换①海洋是大气中水汽的最主要来源②海洋是大气最主要的热量储存库③海洋是地球表面最大的碳储存库,海洋对大气中CO2的吸收是平衡CO2的主要途径。