慢性光化性皮炎中医诊疗方案

- 格式:docx

- 大小:23.04 KB

- 文档页数:5

皮肤病中药配方大全皮肤病是指发生在皮肤上的各种疾病,包括湿疹、疱疹、疖肿等。

中医认为,皮肤病的发生与体内的阴阳失衡、气血不畅、湿热内蕴等因素有关。

因此,中药治疗皮肤病一直是中医传统的治疗方法之一。

下面将介绍一些常见的中药配方,供大家参考。

1. 蔓荆子煎。

材料,蔓荆子30克,生地30克,地榆30克,黄柏15克,生地30克,地榆30克,黄柏15克,生地30克,地榆30克,黄柏15克。

做法,将上述材料一起放入煎锅中,加入适量清水,煎煮30分钟,去渣取汁,分三次服用。

适用于湿热病变所致的湿疹、疖肿等皮肤病。

2. 茯苓白术汤。

材料,茯苓15克,白术15克,茯苓15克,白术15克,茯苓15克,白术15克,茯苓15克,白术15克。

做法,将上述材料一起放入煎锅中,加入适量清水,煎煮30分钟,去渣取汁,分三次服用。

适用于气滞血瘀所致的湿疹、疱疹等皮肤病。

3. 赤芍茯苓汤。

材料,赤芍10克,茯苓15克,白术15克,赤芍10克,茯苓15克,白术15克,赤芍10克,茯苓15克,白术15克。

做法,将上述材料一起放入煎锅中,加入适量清水,煎煮30分钟,去渣取汁,分三次服用。

适用于气血两虚所致的湿疹、疖肿等皮肤病。

4. 猪苓汤。

材料,猪苓30克,茯苓15克,白术15克,猪苓30克,茯苓15克,白术15克,猪苓30克,茯苓15克,白术15克。

做法,将上述材料一起放入煎锅中,加入适量清水,煎煮30分钟,去渣取汁,分三次服用。

适用于湿热病变所致的湿疹、疖肿等皮肤病。

5. 紫苏鳖甲汤。

材料,紫苏10克,鳖甲10克,茯苓15克,紫苏10克,鳖甲10克,茯苓15克,紫苏10克,鳖甲10克,茯苓15克。

做法,将上述材料一起放入煎锅中,加入适量清水,煎煮30分钟,去渣取汁,分三次服用。

适用于风热病变所致的湿疹、疖肿等皮肤病。

以上所介绍的中药配方仅供参考,具体用药时应根据个人体质和病情选择合适的配方,并在医生的指导下进行治疗。

希望大家能够早日康复,拥有健康的皮肤。

国际中医临床实践指南特应性皮炎作者:世界中医药学会联合会皮肤科专业委员会来源:《世界中医药》2021年第16期中图分类号:R275文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.16.001Clinical Guidelines for Diagnosis and Treatment of Atopic Dermatitis in Chinese MedicineSpecialty Committee of Dermatology of WFCMS本指南的起草程序遵守了世界中医药学会联合会发布的SCM 0001-2009《标准制定和发布工作规范》。

本指南由世界中医药学会联合会皮肤科专业委员会发布,版权归世界中医药学会联合会所有。

特应性皮炎(Atopic Dermatitis,AD),又称为特应性湿疹、异位性皮炎、遗传过敏性皮炎等,中医学称为四弯风,也称奶癣、胎疮等,是一种常见的慢性、复发性、瘙痒性皮肤病。

其确切的病因与发病机制尚未全部明确,目前研究认为主要与遗传、环境、皮肤屏障功能异常、免疫失衡等多种因素有关。

中医药治疗AD有一定的优势,不但可以控制病情,减少或延缓复发,而且可以改善患者生命质量。

本指南将吸纳和整合中医药防治AD的研究成果和治疗经验,借鉴临床流行病学的研究方法,形成具有中医特色的诊疗指南,为临床医生诊治AD提供安全有效的治疗方法。

该标准对于促进临床医生、护理人员规范运用中医药进行临床实践活动,提高该病的防治水平,加强AD的管理,满足人民健康需求具有重要意义。

本指南属于推荐性标准。

随着医学研究的深入和医疗技术的发展,对疾病的认识将不断完善,标准也将不断得到修订。

临床实践中,不同患者的病情存在差异,本指南可作为临床医生的诊疗参考,具体实践中应灵活运用。

在使用本指南时还要兼顾不同级别医院的客观条件,根据实际情况采取不同的诊疗措施。

1 范围本指南规定了AD的疾病诊断、中医的辨证分型、治疗、日常防护与管理。

面部过敏皮炎中医偏方有哪些文章目录*一、面部过敏皮炎中医偏方有哪些1. 面部过敏皮炎中医偏方有哪些2. 过敏皮炎与湿疹的区别3. 过敏皮炎什么不能吃*二、皮肤过敏由哪些原因引起的*三、过敏皮炎做的检查方法面部过敏皮炎中医偏方有哪些1、面部过敏皮炎中医偏方有哪些千里光治过敏性皮炎:根据皮炎部位的大小,取适量的千里光,加水煮沸15-30分钟。

等温度适宜后,进行先熏后洗,天天早、晚各1次,连用2-3天即可见效。

民间也有用“八干柴”的树枝,煮液熏洗。

2、过敏皮炎与湿疹的区别过敏性皮炎是由于接触或者皮肤粘膜受到多次接触外源性物质后,导致皮肤炎症的反应,一般症状表现为红斑、肿胀、丘疹、水疱甚至大疱,皮肤会有自觉症状的,搔痒或者胀痛感。

湿疹是由多种内外因素引起的,瘙痒剧烈的一种皮肤炎症的反应,湿疹分为急性、亚急性、慢性三期,湿疹的症状皮损具有多形性、对称性、瘙痒和易反复发作等特点。

3、过敏皮炎什么不能吃过敏性皮炎的患者不能吃的食物有很多种,比如辛辣类,辛辣类包括辣椒、葱、蒜、韭、生姜,韭菜等,这些食物对于过敏性皮炎的患者都会有不利的影响,因此,过敏性皮炎的患者,对于辛辣类的食物,一定要尽量的不要吃。

过敏性皮炎的患者不能吃的食物,还有生冷类的食物,生冷类的食物,包括有部分水果和生冷蔬菜等凉性食物。

皮肤过敏由哪些原因引起的1、花粉在花粉传播的季节,微小的花粉颗粒在传播过程中会散布在空气中,并随着空气的流动而四处飞扬,而其中的一部分会被人吸入同时被皮肤吸收。

2、灰尘灰尘过敏是一种生活在灰尘中的微生物的过敏反应,是最常见的过敏。

灰尘过敏包括棉纤、皮毛以及各种纤维,动物皮毛等等。

3、化妆品最典型的化妆品过敏是香精过敏,而收敛水等含有酒精成分的化妆品也会对肌肤产生一定的刺激。

其它如生化防腐剂、果酸等等都会对不同的肌肤造成不同的刺激。

4、食物常见的是海鲜、芒果、果仁类食物会引起过敏。

5、药物青霉素、磺胺类药物等,都可能引发皮肤过敏。

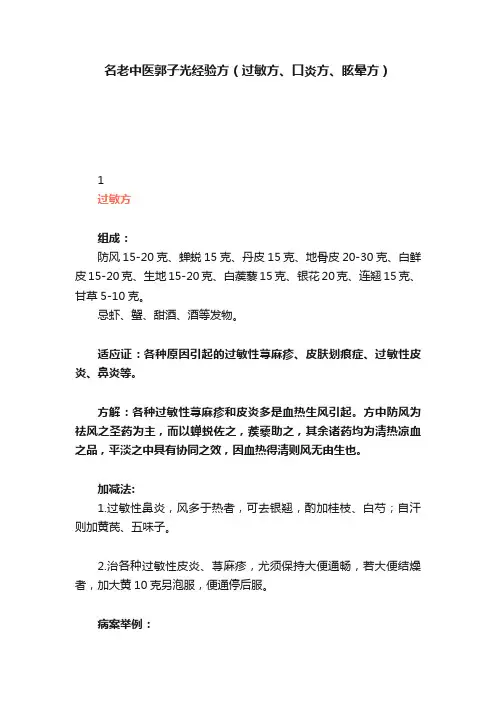

名老中医郭子光经验方(过敏方、口炎方、眩晕方)1过敏方组成:防风15-20克、蝉蜕15克、丹皮15克、地骨皮20-30克、白鲜皮15-20克、生地15-20克、白蒺藜15克、银花20克、连翘15克、甘草5-10克。

忌虾、蟹、甜酒、酒等发物。

适应证:各种原因引起的过敏性荨麻疹、皮肤划痕症、过敏性皮炎、鼻炎等。

方解:各种过敏性荨麻疹和皮炎多是血热生风引起。

方中防风为祛风之圣药为主,而以蝉蜕佐之,蒺藜助之,其余诸药均为清热凉血之品,平淡之中具有协同之效,因血热得清则风无由生也。

加减法:1.过敏性鼻炎,风多于热者,可去银翘,酌加桂枝、白芍;自汗则加黄芪、五味子。

2.治各种过敏性皮炎、荨麻疹,尤须保持大便通畅,若大便结燥者,加大黄10克另泡服,便通停后服。

病案举例:例1.过敏性鼻炎。

钟某,女,17岁,学生。

1989年5月16日初诊。

患者一年多来,每日早晨起床后遇冷即不断喷嚏,有时连续数十下,清鼻涕长流,平时遇冷风也发作,甚感痛苦。

西医诊断为“过敏性鼻炎”,服西药后有疲乏倦怠之感,而来求治。

察其舌苔白润,脉浮缓。

是为风邪外袭,肺卫不固之证。

过敏方去银、翘、生地、白鲜皮,加黄芪20克、五味子12克、桂枝15克、白芍15克。

服4剂而愈。

例2.过敏性荨麻疹。

鞠某,男,13岁,学生。

1989年8月21日初诊。

患儿一周前全身突发皮疹,痒甚。

一般先从耳后发际等处开始,继则胸腹、四肢皮肤出现红色突起之痒疹,有的由散在性逐渐融成一片。

西医诊断“过敏性荨麻疹”,用扑尔敏等药有所减轻,但未控制发疹而来求治。

目前仍大片发疹,痒甚,且腹中隐痛,大便正常。

察其舌质偏红苔白干,脉滑数,乃血热生风之证也。

以过敏方加白芍15克,服3剂而愈。

2口炎方组成:麦冬30克、天冬15克、生地20克、黄芩15克、枳壳15克、茵陈20克、石斛15克、玄参15克、丹皮15克、连翘20克、枇杷叶20克、前仁15-20克、生甘草5-10克。

适应证:口腔炎、舌炎。

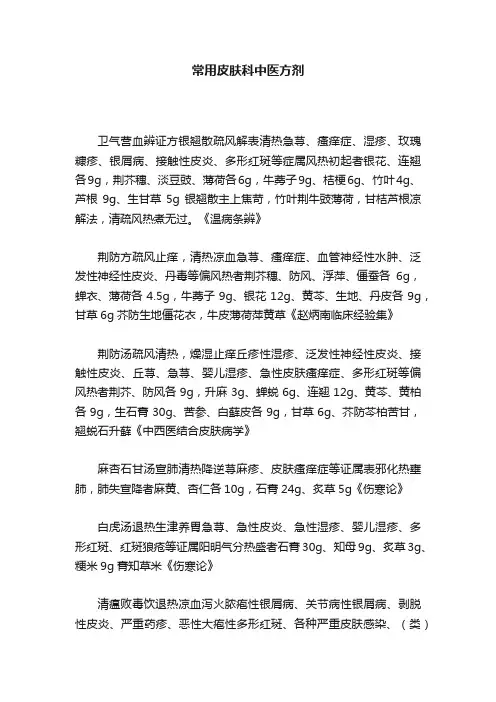

常用皮肤科中医方剂卫气营血辨证方银翘散疏风解表清热急荨、瘙痒症、湿疹、玫瑰糠疹、银屑病、接触性皮炎、多形红斑等症属风热初起者银花、连翘各9g,荆芥穗、淡豆豉、薄荷各6g,牛蒡子9g、桔梗6g、竹叶4g、芦根9g、生甘草5g银翘散主上焦苛,竹叶荆牛豉薄荷,甘桔芦根凉解法,清疏风热煮无过。

《温病条辨》荆防方疏风止痒,清热凉血急荨、瘙痒症、血管神经性水肿、泛发性神经性皮炎、丹毒等偏风热者荆芥穗、防风、浮萍、僵蚕各6g,蝉衣、薄荷各4.5g,牛蒡子9g、银花12g、黄芩、生地、丹皮各9g,甘草6g芥防生地僵花衣,牛皮薄荷萍黄草《赵炳南临床经验集》荆防汤疏风清热,燥湿止痒丘疹性湿疹、泛发性神经性皮炎、接触性皮炎、丘荨、急荨、婴儿湿疹、急性皮肤瘙痒症、多形红斑等偏风热者荆芥、防风各9g,升麻3g、蝉蜕6g、连翘12g、黄芩、黄柏各9g,生石膏30g、苦参、白藓皮各9g,甘草6g、芥防芩柏苦甘,翘蜕石升藓《中西医结合皮肤病学》麻杏石甘汤宣肺清热降逆荨麻疹、皮肤瘙痒症等证属表邪化热壅肺,肺失宣降者麻黄、杏仁各10g,石膏24g、炙草5g《伤寒论》白虎汤退热生津养胃急荨、急性皮炎、急性湿疹、婴儿湿疹、多形红斑、红斑狼疮等证属阳明气分热盛者石膏30g、知母9g、炙草3g、粳米9g膏知草米《伤寒论》清瘟败毒饮退热凉血泻火脓疱性银屑病、关节病性银屑病、剥脱性皮炎、严重药疹、恶性大疱性多形红斑、各种严重皮肤感染、(类)天疱疮等属热毒炽盛、气血两燔者生石膏24-240g、知母、甘草、桔梗、竹叶、黄芩、黄连、栀子、犀角、生地、丹皮、赤芍、玄参、连翘犀地芩连药牡,石母翘竹玄栀草梗《疫疹一得》泻白散透热养胃急性皮炎、急性湿疹、玫瑰糠疹、荨麻疹、单纯疱疹等证属肺有伏火郁热者桑白皮、地骨皮各30g,炙草3g、粳米1撮甘骨白米《小儿药证直诀》清营汤清营透热,养阴清心急性红斑类皮肤病、药疹、剥脱性皮炎、多形红斑(重)、系统性红斑狼疮及化脓感染性皮肤病等症属毒血症早期,热邪传营者银花、连翘各6g,犀角2g、玄参9g、生地15g、麦冬9g、竹叶心3g、黄连5g、丹参6g清营汤是鞠通方,热入心包营血伤,角地银翘玄连竹,丹麦清热佐之凉。

中医皮肤病的辨证与治疗中医学认为,皮肤病是由内脏功能失调、气血阴阳失衡等多种因素引起的。

在治疗皮肤病时,中医强调辨证施治,即根据患者的具体症状和体质特点,进行个性化的诊断和治疗。

以下将从中医的角度探讨皮肤病的辨证与治疗。

一、辨证分型1. 湿热型:皮肤疹子多为红色、疼痒明显,伴有湿热感。

常见于湿热内蕴、脾胃功能不佳的人群。

2. 风热型:皮肤疹子呈红丘疹、丘疹疹、斑丘疹等形态,伴有灼热感。

多见于外感风热、风热袭表的患者。

3. 血热型:皮肤疹子鲜红或紫红色,伴有疼痛灼热感,易结痂溃疡。

常出现于热毒郁结、血燥内生者。

4. 湿热燥损型:皮肤痒痛、干燥脱屑,常见于湿热燥热互结之人。

5. 血瘀型:皮肤紫斑、紫红色斑块,伴有疼痛灰暗感。

常见于外伤或瘀血内停者。

6. 气滞型:皮肤呈现瘀阻紫癜、疼痛拒按等现象,常见于情志不畅、气血不畅的人群。

二、治疗原则1. 清热解毒:适用于湿热、血热、风热等类型的皮肤病,常用草药有黄连、连翘、地黄等。

2. 润燥祛湿:适用于湿热、湿热燥损型皮肤病,常用草药有萆薢、苦参、石膏等。

3. 活血化瘀:适用于血瘀、气滞型皮肤病,常用草药有川芎、当归、赤芍等。

4. 理气祛风:适用于气滞、风热型皮肤病,常用草药有柴胡、白芷、羌活等。

5. 温阳散寒:适用于阳虚、湿寒型皮肤病,常用草药有肉桂、补骨脂、防风等。

三、常用草药1. 金银花:清热解毒,适用于湿热型、风热型皮肤病。

2. 茯苓:利湿化痰,适用于湿热型、湿热燥损型皮肤病。

3. 当归:活血化瘀,适用于血瘀型皮肤病。

4. 川芎:舒筋活络,适用于气滞型皮肤病。

5. 炮姜:温阳祛寒,适用于阳虚型皮肤病。

综上所述,中医治疗皮肤病注重辨证施治,根据病情特点选择不同的治疗方案。

同时,草药疗法在皮肤病治疗中发挥着重要作用,具有疗效确切、副作用小的特点,对于一些慢性反复发作的皮肤病尤为适用。

祝愿广大患者早日康复健康!。

中医治疗皮肤病方剂大全展开全文1. 1 1一扫光配方:苦参黄柏各500g 烟胶500g 枯矾木鳖肉大枫子肉蛇床子点红椒潮脑硫磺明矾水银轻粉各90g 白砒15g制法:共研细未,熟猪油1120克化开,入药后搅拌均匀,做丸如龙眼大小,资瓶收贮,备用。

主治:疥疮,头癣,脂性皮炎等。

用法:外搽皮损处,每日1—2次。

(《外科正宗》)1.1.2一笔钩配方:毛慈菇90g 蜗牛105g 蟾酥(酒制)105g 白芷30g 煅甘石川芎官粉各15g 生半夏60g 冰片麝香各0.6g制法:除蟾酥、冰片、麝香外,共研细粉,麝香另研兑入,蟾酥化开,冰片水溶,混匀做锭,每锭3克。

主治:疖痈初起。

用法:醋磨浓汁,外涂患处,每天1—2次。

(《万病回春》)1.1.3七层丹配方:银珠60g 章丹125g 铜绿30g 松香250g制法:以上各药依次入乳钵内,研成极细粉。

主治:小腿溃疡,疮面腐肉不清。

用法:用芝麻油调膏,摊敷疮面,有新鲜肉芽肿时,改为生肌散换药。

(《朱仁康临临床经验集》)1.1.4七厘散配方:血竭30g 儿茶6g朱砂3.6g 红花乳香没药各3 麝香冰片各0.36g制法:共研极细粉,混匀备用。

主治:有活血化瘀作用,多用于创伤出血等。

用法:白酒调成糊状,外敷,每天1—2次。

(《良方集腋》)1.1.5八宝丹配方:珍珠3g 牛黄1.5g 象皮琥珀龙骨轻粉各4.5g 冰片0.9g 炉甘石9g制法:共研细未,混匀备用.主治:生肌收口,多用于皮肤溃疡等. 用法:撒于患处,每天2—3次。

(《疡医大全》)1.1.6九一丹配方;熟石膏900g 升丹100g制法:共研细未,混匀备用。

主治:提脓祛腐,多用于溃疡、瘘管等。

用法:撒于疮面,或制成药线插入疮口或瘘管。

(《医宗金鉴》)1.1.7二白散配方:铅粉15g 轻粉6g制治:以上先研成细粉备用。

再用麻油炸槐枝梢枯,去渣取油,调入已备药粉备用。

主治:脓疱疮等。

用法:外用疮面,每天1—2次。

(《外科大成》)1.1.8二味拔毒散配方:明雄白矾各100g制法:共研细未、混匀备用。

慢性光化性皮炎临床路径标准门诊流程(一)适用对象。

第一诊断为慢性光化性皮炎(ICD–10:L57.8/L59.8)。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-皮肤病与性病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《杨国亮皮肤病学》(王侠生,廖康煌主编,上海科学技术出版社)。

1.面、颈、头皮等光暴露部位出现慢性湿疹或假性淋巴瘤样损害,表现为持久性水肿性红斑、丘疹、丘疱疹,可伴浸润性丘疹或斑块,避免光敏物接触后仍存在慢性持久性光过敏状态3个月以上。

2.非曝光部位最小红斑量试验显示对UVB、UVA异常敏感,部分对可见光也敏感,部分病人光激发试验和光斑贴试验阳性。

3.组织病理类似慢性湿疹和(或)假性淋巴瘤表现。

(三)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南-皮肤病与性病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《杨国亮皮肤病学》(王侠生,廖康煌主编,上海科学技术出版社)。

1.防光措施。

2.避免致敏原。

3.具有光防护和治疗的药物。

4.外用药物治疗。

5.抗组胺药。

6.糖皮质激素。

7.免疫抑制剂。

8.光疗。

9.中药治疗。

(四)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD–10:L57.8/L59.8慢性光化性皮炎(不伴有并发症)疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(五)检查项目。

1.必需的检查项目:(1)光试验:在非光暴露区域(前臂屈侧或背部)分别测定对UVA和UVB的最小红斑量(MED);(2)光斑贴试验:选择常见光变应原或与患者相关的可疑光变应原进行检测。

2.根据患者病情可选择的检查项目:(1)血常规、嗜酸性细胞计数;(2)血尿卟啉检测(有条件可开展);(3)血液学检查:肝肾功能、电解质、血糖、ANA、ENA、IgE,必要时作硫代嘌呤甲基转移酶;(4)皮肤组织病理学检查,必要时免疫组织化学检查及直接免疫荧光检测;(5)外周血异型淋巴细胞检测。

(六)药物的选择与治疗时机。

一、引言白色糠疹,又称白屑风、白屑病,是一种常见的慢性皮肤病,表现为皮肤出现白色糠状鳞屑。

中医认为,白色糠疹的发生与内外因有关,内因包括肝肾不足、脾胃虚弱、气血两虚等;外因则包括风邪侵袭、湿邪困阻等。

本文将从中医的角度,探讨白色糠疹的治疗方案。

二、中医病因病机1. 肝肾不足:肝藏血,肾藏精,肝肾不足导致血虚不能滋养肌肤,肌肤失养而发病。

2. 脾胃虚弱:脾胃为后天之本,气血生化之源,脾胃虚弱则气血生化无源,肌肤失养而发病。

3. 气血两虚:气血两虚,肌肤失养,易受风邪侵袭,导致白色糠疹的发生。

4. 风邪侵袭:风为百病之长,风邪侵袭肌肤,导致肌肤失养而发病。

5. 湿邪困阻:湿邪困阻肌肤,导致肌肤失养而发病。

三、中医治疗方案1. 内治法(1)肝肾不足型治法:滋补肝肾,养血润肤。

方剂:六味地黄丸加减。

组成:熟地黄、山药、山茱萸、泽泻、牡丹皮、茯苓。

加减:若伴有头晕耳鸣,加枸杞子、菊花;若伴有腰膝酸软,加杜仲、牛膝。

(2)脾胃虚弱型治法:健脾益气,养血润肤。

方剂:归脾汤加减。

组成:黄芪、白术、当归、茯苓、远志、酸枣仁、木香、甘草。

加减:若伴有面色萎黄,加党参、白芍;若伴有食欲不振,加砂仁、陈皮。

(3)气血两虚型治法:益气养血,润肤止痒。

方剂:八珍汤加减。

组成:人参、白术、茯苓、当归、川芎、白芍、熟地黄、甘草。

加减:若伴有头晕乏力,加黄芪、党参;若伴有心悸失眠,加酸枣仁、柏子仁。

2. 外治法(1)中药洗浴选用具有清热解毒、润肤止痒作用的中药煎水,进行全身或局部洗浴。

方剂:苦参、白鲜皮、蛇床子、黄柏、地肤子、蝉蜕。

(2)中药敷贴将中药研成粉末,用适量水或醋调匀,敷于患处,保持湿润,每日更换一次。

方剂:黄连、黄芩、黄柏、苦参、白鲜皮、蛇床子。

(3)中药膏剂选用具有润肤止痒作用的中药膏剂,涂于患处,每日两次。

方剂:青黛膏、珍珠膏等。

3. 饮食调养(1)宜食用富含维生素A、B族维生素、锌等营养的食物,如牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼类、豆制品等。

湿疹性皮炎的治疗方法中药治疗皮炎湿疹的方法有哪些方1黄连蜂巢治疗湿疹配方:川黄连6克,蜂巢3个,凡士林80克。

制用法:将黄连研极细;蜂巢研末,再加凡士林,文火溶化,搅拌成油膏,先用2%温盐水洗净患处,后涂油膏。

注意不可用热水烫,越烫越坏。

功效:散风祛湿。

治疗湿疹。

方2绿豆粉香油治湿疹流水配方:绿豆粉、香油各适量。

制用法:将绿豆粉炒成黄色,晾凉,用香油调匀,敷患处。

功效:清热,祛湿。

用治湿疹流黄水。

方3青鱼胆汁治皮肤湿疹配方:青鱼胆、黄柏等份。

制用法:将青鱼胆剪破,取胆汁,与黄柏粉末调匀,晒干研细。

用纱布包裹敷于患处。

功效:清热解毒。

用治皮肤湿疹久治不愈者。

方4车前草治湿疹配方:车前草15克,龙胆草9克,羊蹄9克,乌蔹莓9克,黄柏6克,地肤子12克,明矾6克,野菊花9克。

制用法:碎成粗末,煎水洗患处,1日2次。

功效:清热燥湿,杀虫止痒。

用治急性肛门湿疹。

方5蝉衣治湿疹配方:蝉衣5克,苦参1O克,土茯苓15克,生苡仁10克,白蒺藜10克,地肤子10克,白鲜皮10克,焦山栀10克,生甘草5克,苍术10克。

制用法:水煎服,每日1剂。

功效:清热解毒,祛风化湿。

用治小儿急性湿疹。

方6地榆马齿苋治疗婴儿湿疹配方:生地榆、马齿苋各10克。

制用法:水煎200毫升,用纱布取液于患部湿敷。

干后再行浸药,每天敷3~6次。

功效:治疗婴儿湿疹,用于渗出液多的患儿。

1、苔藓样皮损本病的皮损特征为皮肤苔藓化,病变区皮肤呈苔藓样变,皮肤增厚,皮纹加深,皮嵴隆起,皮损区呈暗褐色,干燥,有细碎脱屑,边界清楚,边缘可有小的散在的扁平丘疹。

2、瘙痒皮损区域阵发性瘙痒,夜晚尤甚,可影响入睡。

3、好发部位局限性神经性皮炎好发于颈、项、膝、肘、骶等部位;播散性神经性皮炎可泛发于全身。

看过“中药治疗皮炎湿疹的方法有哪些”的人还看了:1.治疗湿疹有哪些中医偏方2.治疗湿疹的偏方是什么3.常见皮肤病治疗使用中成药配方4.神经性皮炎的治疗方法5.如何治疗湿疹样皮炎。

皮肤科-四弯风病(特应性皮炎)中医诊疗方案(试行版)四弯风病(特应性皮炎)中医诊疗方案(试行)一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/TOO1.8-94)。

(1)皮损特点为干燥、粗糙、肥厚苔藓化,可有急性或亚急性皮炎样发作。

自觉瘙痒。

(2)皮损好发于肘膝关节屈侧,亦可见于小腿伸侧及面颈、口周围等部位。

(3)可有婴幼儿湿疮的病史,反复发作持续不愈。

(4)具有遗传过敏倾向,家族或本人常有哮喘、瘾疹等病史。

(5)可有血清IgE增高,外周血嗜酸性粒细胞增高。

2.西医诊断:参照Williams诊断标准(英国特应性皮炎协作组于1994年制定发表)。

具备必要条件,同时至少满足3个辅助条件:必备条件:瘙痒。

辅助条件:(1)屈侧皮肤受累史,包括肘窝、腘窝、踝前、颈部(10岁以下儿童包括颊部);(2)个人哮喘或过敏性鼻炎史(或4岁以下儿童的一级亲属中有特应性疾病史);(3)全身皮肤干燥史;(4)可见的屈侧皮炎(或4岁以下儿童在面颊部/前额和四肢伸侧可见湿疹);(5)2岁前发病(适用于4岁以上患者)。

3.分期标准参照中华医学会皮肤性病学分会免疫学组制定的《中国特应性皮炎诊断和治疗指南》(2008年),可将特应性皮炎分为婴儿期、儿童期和青少年成人期三个阶段。

(1)婴儿期(1个月~2岁):表现为婴儿湿疹,皮损主要为渗出型和干燥型两种,多分布于两面颊、额部和头皮。

(2)儿童期(2~12岁):多由婴儿期演变而来,也可以不经过婴儿期,其皮损表现为湿疹型和痒疹型,多发生于肘窝、腘窝和小腿伸侧。

(3)青少年成人期(>12岁):皮损与儿童期类似,多为局限性干燥性皮炎损害,主要发生在肘窝、腘窝、颈前等,也可发生在面部和手背。

合理洗浴,一般用温水(27~30摄氏度)快速冲洗,约5分钟,洗澡后2分钟内立即涂抹润肤剂,以避免表皮脱水。

此外,还应避免使用碱性洗涤剂清洁皮肤。

2.避免诱发和加重因素。

95个中医优势病种的中医临床路径和中医诊疗方案(2018年版)发布为进一步推进深化医药卫生体制改革,规范诊疗行为,保障医疗质量与安全,国家中医药管理局持续推进临床路径管理工作,委托中华中医药学会组织专家制订了风温肺热病(重症肺炎)等95个中医优势病种的中医临床路径和中医诊疗方案(2018年版)。

都有哪95个中医优势病种的中医临床路径和中医诊疗方案(2018年版)呢?一起看一看吧~风温肺热病(重症肺炎)登革热颤病(帕金森叠加综合征)亨特综合征咳嗽病(急性气管-支气管炎)痿病(视神经脊髓炎)支气管扩张症风温肺热病(医院获得性肺炎)儿童病毒性心肌炎儿童紫癜性肾炎肺炎喘嗽(毛细支气管炎)小儿腹痛(小儿肠系膜淋巴结炎)小儿急乳蛾(小儿急性扁桃体炎)传染性单核细胞增多症-无严重并发症肺炎喘嗽(支原体肺炎)急性肾小球肾炎尿频(神经性尿频)水肿病(小儿原发性肾病综合征)恶阻病(妊娠剧吐)盆腔淤血综合征狼疮性肾炎纤维肌痛症病毒性脑炎急性期中医临床路径呆病(典型阿尔茨海默病)痿病(慢性炎症性脱髓鞘性多发神经根神经病)痿病(进行性肌营养不良)痿病(运动神经元病)痿病(重症肌无力)喉痈(咽喉部脓肿)不育症(精索静脉曲张)血精(精囊炎)(急慢性睾丸附睾炎)精癃(良性前列腺增生症)石淋(尿石症)黄水疮(脓疱疮)慢性光化性皮炎葡萄疫(变应性皮肤血管炎)红皮病型银屑病脓疱型银屑病前列腺癌(前列腺恶性肿瘤)围手术期胁痛(胆囊结石)乳岩(乳腺癌巩固期)粉刺性乳痈(浆细胞性乳腺炎)难治性幽门螺杆菌相关性胃病风牵偏视(眼外肌麻痹)视网膜分支动脉阻塞视瞻昏渺病(年龄相关性黄斑变性-浆液性PED期)血灌瞳神(玻璃体积血)脏躁(解体转换障碍)(急性应激反应)酒厥(酒精中毒所致精神障碍和行为障碍)糖尿病脂代谢异常糖尿病周围血管病脱疽(糖尿病足破溃期)血栓性静脉炎热淋病(急性肾盂肾炎)耳眩晕(梅尼埃病)卵巢癌乳岩(乳腺癌)围手术期肉芽肿性乳痈(肉芽肿性小叶性乳腺炎)天疱疮(天疱疮)手足口病(重型)颤病小便失调(帕金森病膀胱功能障碍)眩晕(后循环缺血)恶性淋巴瘤化疗后白细胞减少症化疗后血小板减少症急性淋巴细胞白血病急性早幼粒细胞白血病(低中危组)巨幼细胞贫血老年急性髓系白血病(非APL)原发性血小板增多症真性红细胞增多症肿瘤相关性贫血肝瘟(慢性肝衰竭)肝瘟(乙肝相关肝衰竭前期)鼓胀(酒精性肝硬化腹水)鼓胀(乙肝肝硬化腹水)黄疸(戊型病毒性肝炎,重度)黄疸(淤胆型肝炎)黄疸(原发性硬化性胆管炎)乙型肝炎病毒相关性肾炎水肿病(成人微小病变肾病)水肿病(特发性膜性肾病)头痛(颈源性头痛)伤筋病(腕管综合征)伤筋病(踝管综合征)臀肌挛缩症青少年特发性脊柱侧弯症腰痹病(退变性腰椎管狭窄症)腰痛(腰椎滑脱症)鹳口疽(骶尾部藏毛窦)悬珠痔(肛乳头肥大)脏毒(肛隐窝炎)足底病(跖骨痛)上述中医临床路径和中医诊疗方案已分两批在中华中医药学会网站上发布供中医药主管部门和医疗机构参考使用。

中西医结合治疗面部脂溢性皮炎的临床疗效1. 引言1.1 背景介绍面部脂溢性皮炎是一种常见的皮肤病,主要表现为面部皮肤油脂分泌过多、皮肤泛红、粉刺等症状。

该病病因复杂,可能与遗传因素、内分泌失调、环境因素等有关。

随着生活水平的提高和工作压力增加,面部脂溢性皮炎的发病率逐渐增加,给患者的生活和工作带来不便。

目前,针对面部脂溢性皮炎的治疗方法主要包括外用药物、内服药物、激光治疗等,但效果参差不齐,且易出现药物依赖性和药物抗性。

寻找一种更有效、更安全的治疗方法显得尤为重要。

1.2 研究目的本研究旨在探讨中西医结合治疗面部脂溢性皮炎的临床疗效。

具体而言,我们的研究目的包括评估中西医结合治疗方案对面部脂溢性皮炎患者的疗效,探讨不同治疗方案的优劣势,以及比较中西医结合治疗与传统治疗的差异。

我们希望通过本研究,为临床医生提供更有效的治疗方案,提高患者的治疗效果和生活质量。

通过对中西医结合治疗的观察和总结,探讨其在面部脂溢性皮炎治疗中的作用机制,为进一步的临床研究提供参考和借鉴。

通过本研究,我们希望为促进中西医结合治疗在面部脂溢性皮炎中的应用提供科学依据,为患者的康复和治愈提供更好的帮助。

1.3 研究意义面部脂溢性皮炎是一种常见的皮肤疾病,患者主要表现为面部皮肤油脂分泌过多、毛孔扩大、皮肤泛红、瘙痒等症状。

在传统的治疗方法中,常见的药物治疗包括外用药物和口服药物,但是存在着治疗周期长、疗效不稳定、药物副作用大等问题。

中西医结合治疗面部脂溢性皮炎具有重要的研究意义。

中西医结合治疗面部脂溢性皮炎不仅可以减少药物使用量、缩短治疗周期,还可以提高治疗效果、减轻患者症状,改善患者生活质量。

通过中医药的辨证施治和西医药的科学调配,更准确地解决患者的病因和症状,从而达到更好的治疗效果。

中西医结合治疗还可以减少药物副作用,降低患者的治疗风险,提高治疗安全性。

本研究旨在通过临床观察和研究,探讨中西医结合治疗面部脂溢性皮炎的临床疗效及安全性,为临床治疗提供更科学、更有效的方法,也为中西医结合治疗在皮肤病治疗领域的应用提供理论和实践依据。

慢性光化性皮炎中医诊疗方案

(2018年版)

一、诊断

(一)疾病诊断

1.西医诊断标准

参考《中国临床皮肤病学》(赵辨主编,江苏凤凰科学技术出版社2017年第2版)

(1)持久性皮炎或湿疹样皮损,可伴浸润性丘疹和斑块。

皮疹主要累及曝光区,也可扩展至非曝光区,偶呈红皮病;

(2)覆盖区皮肤进行最小红斑量测定,患者对UVB异常敏感,也常对UVA 甚或可见光敏感。

光激发试验和光斑贴试验可阳性;

(3)组织病理无特异性,类似于慢性湿疹和(或)假性淋巴瘤。

(二)证候诊断

参考《中医外科学》(陈红风主编,唐汉钧、艾儒棣主审,人民卫生出版社2013年第2版)及《中医皮肤性病学》(杨志波、范瑞强、邓丙戌主编,中国中医药出版社2010年出版)日晒疮部分。

热毒炽盛证:日光暴晒后皮肤出现水肿性红斑、丘疹、水疱等,自觉刺痛、灼热、瘙痒,伴有口干欲饮,大便干结,小便短赤;舌红,苔薄黄,脉数。

湿毒蕴结证:日光暴晒后皮肤出现红斑、丘疹、水疱、糜烂、渗液、结痂等多形性损害,自觉瘙痒、刺痛,伴身热,神疲乏力,食欲不振,腹胀便溏,小便短赤等;舌红,苔黄腻,脉濡或滑数。

血虚风燥证:病程较长,反复发作;皮损为黯红色斑、斑丘疹、斑块、鳞屑,色素沉着,粗糙肥厚,剧痒难忍;伴口干咽燥,乏力;舌质淡,苔白,脉弦细。

气滞血瘀证:病程较长,反复发作;皮损为黯红色斑、斑丘疹、斑块,色素沉着,粗糙肥厚,瘙痒明显;伴口苦、心烦易怒、失眠等;舌质紫暗或有瘀斑、瘀点,舌底脉络迂曲紫暗,舌苔薄,脉弦或涩。

二、治疗方法

(一)辨证论治

(1)热毒炽盛证

治法:清热凉血解毒

推荐方药:犀角地黄汤合黄连解毒汤加减。

药物组成:水牛角、生地黄、牡丹皮、赤芍、黄连、黄芩、黄柏、栀子、生石膏、竹叶等。

或具有同类功效的中成药(包括中药注射剂)。

(2)湿毒蕴结证

治法:健脾除湿解毒

推荐方药:清脾除湿饮加减。

药物组成:白术、茯苓、山栀、茵陈、生地黄、黄芩、苍术、泽泻、连翘、甘草等。

或具有同类功效的中成药(包括中药注射剂)。

(3)血虚风燥证

治法:养血润燥、祛风止痒

推荐方药:当归饮子加减。

药物组成:生地黄、白芍、当归、川芎、制首乌、白蒺藜、荆芥、防风、甘草等。

或具有同类功效的中成药(包括中药注射剂)。

(4)气滞血瘀证

治法:疏肝理气、活血化瘀

推荐方药:丹栀逍遥散合桃红四物汤加减。

药物组成:牡丹皮、栀子、柴胡、茯苓、白术、桃仁、红花、生地黄、赤芍、当归、川芎、地肤子、白鲜皮、乌梢蛇、甘草等。

或具有同类功效的中成药(包括中药注射剂)。

(二)中药提取物治疗

根据病情选择中药提取物治疗:病情较轻的可选用甘草提取物制剂,病情较重的可同时联合使用雷公藤类药物制剂。

(三)其他中医特色疗法

以下中医疗法技术适用于所有证型。

1.中药外治

(1)中药塌渍:选用甘草等中药煎煮取汁,纱布浸入药水敷于患部,每日4~5次。

(2)中药汽化冷喷:中药局部湿敷后用冷喷机对患处汽化治疗。

(3)中药外搽:根据患者皮损特点可选用清热燥湿、润肤止痒、活血消斑等功效的中药溶液、洗剂、软膏等外用。

2.针灸治疗

(1)体针法:辨证选取天柱、风池、风门、肺俞、百会、尺泽、足三里、太冲等穴,每日1次。

(2)耳穴埋针法:辨证选取肾上腺、神门、肺、大肠、内分泌等穴,用皮内针埋入,每天按压数次,每次压10min。

3.耳穴压豆

辨证选取肾上腺、神门、肺、大肠、内分泌等穴,将中药无不留行籽至于小块胶布中央,然后贴在穴位上,嘱患者每日按压穴位数次,每次压10min。

(四)西药治疗

参照《中国临床皮肤病学》(赵辨主编,江苏凤凰科学技术出版社2017年第2版)。

局部治疗可以外用糖皮质激素制剂及钙调磷酸酶抑制剂。

系统治疗可选用烟酰胺、羟氯喹、沙利度胺,辅以抗组胺药。

急性加剧期,可加用小剂量糖皮质激素或雷公藤制剂控制病情。

酌情考虑使用免疫抑制剂硫唑嘌呤。

对上述治疗无效者可试用环孢素A。

(五)护理调摄要点

1.严格避光,避免人工紫外线光源如荧光灯、石英灯、电焊弧光等。

2.外出应戴宽边遮阳帽、打遮阳伞、穿长袖衣裤、使用宽谱遮光剂等。

3.避免接触和摄入光敏物,如菠菜、油菜、芥菜、雪菜、苋菜、芹菜、小白菜、刺儿菜等富含呋喃香豆素的蔬菜;喹诺酮类、磺胺类及四环素类抗生素、香豆素类如甲氧沙林、部分抗肿瘤药如长春花碱、部分抗真菌药如灰黄霉素、部分抗组胺药物如扑尔敏、异丙嗪及某些中药如白芷、补骨脂等;忌食辛辣刺激食物。

4.避免搔抓,以免继发感染。

三、疗效评价

参照2002年《中药新药临床研究指导原则》拟定。

(一)疗效评价标准

痊愈:皮损完全消退,症状消失,积分值减少≥95%。

显效:皮损大部分消退,症状消失,95%>积分值减少≥70%。

有效:皮损部分消退,症状消失,70%>积分值减少≥30%。

无效:皮损消退不明显,症状消失,积分值减少不足30%。

计算公式(尼莫地平法)为:[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%

评价方法:根据EASI评分(皮损面积及严重程度指数评分)法和VAS评分(瘙痒程度直观模拟尺评分)法对患者不同部位皮损症状严重程度,所占面积的大小、瘙痒程度进行评分。

(二)中医证候疗效评价标准

痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥95%。

显效:中医临床症状、体征明显改善,95%>证候积分减少≥70%。

有效:中医临床症状、体征均有好转,70%>证候积分减少≥30%。

无效:中医临床症状、体征无明显改善,甚或加重,证候积分减少不足30%。

计算公式(尼莫地平法)为:[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%

慢性光化性皮炎中医临床证候分级量化表

参考文献:

1.陈红风主编,唐汉钧、艾儒棣主审.中医外科[M].2版.北京:人民卫生出版社,2013:195-197.

2.杨志波,范瑞强,邓丙戌.中医皮肤性病学[M].北京:中国中医药出版社,2010:223-225.

3.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:295-298.

牵头分会:中华中医药学会皮肤科分会

牵头人:刁庆春(重庆市中医院/重庆市第一人民医院)

主要完成人:

刁庆春(重庆市中医院/重庆市第一人民医院)

陶春蓉(重庆市中医院/重庆市第一人民医院)

郝进(重庆市中医院/重庆市第一人民医院)

闫国富(重庆市中医院/重庆市第一人民医院)

唐海燕(重庆市中医院/重庆市第一人民医院)。