婴幼儿体外循环特点

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:12

儿科循环系统特点解释说明1. 引言1.1 概述在儿科领域中,循环系统特点是指儿童和成人之间循环系统功能的差异和发展过程中的变化。

了解儿童循环系统的特点对于诊疗儿科循环系统相关疾病具有重要意义。

本文将深入探讨儿科循环系统与成人的区别、儿科循环系统的生理发展特点以及其易发因素,并着重解释说明其中两个主要方面:心脏结构和功能发展,以及血管发育和血压调节机制差异性。

通过对这些内容的阐述,我们可以更好地了解儿童循环系统的特点,从而为临床实践提供有价值的参考。

1.2 文章结构本文共分为五个部分来讨论儿科循环系统特点。

首先是引言部分,对整篇文章进行概括和介绍。

接下来是第二部分,将详细探讨儿童循环系统与成人之间的区别以及儿科循环系统的生理发展特点和易发因素。

第三部分将重点解释和说明关于心脏结构和功能发展方面的内容。

第四部分将重点探讨血管发育和血压调节机制的差异性,并对儿科循环系统进行详细分析。

最后,第五部分将对整篇文章的内容进行总结,并进一步讨论影响儿科循环系统发展的因素以及对儿科循环系统疾病诊治的启示。

1.3 目的本文旨在全面阐述和解释儿童循环系统特点,并提供详细的解读和说明。

通过深入研究心脏结构和功能发展,以及血管发育和血压调节机制等方面的差异,我们可以更好地理解儿科循环系统,从而为儿科临床实践提供有价值的参考和指导。

此外,还将讨论影响儿科循环系统发展的因素,并探讨其对儿科循环系统相关疾病诊治方案的启示。

通过本文的撰写与探讨,希望能促进对儿童循环系统特点的全面认识与理解,并推动相应领域的学术交流与进步。

2. 循环系统特点2.1 儿童循环系统与成人的区别儿童循环系统在结构和功能上与成人存在一些明显的区别。

首先,儿童的心脏相对较小,在体积和质量上与成年人相比更为娇小。

此外,儿童的血管系统也不同于成人,儿童的血管较为柔软且弹性好。

2.2 儿科循环系统的生理发展特点随着年龄的增长,儿科循环系统逐渐发展和完善。

在生理发展方面,婴幼儿时期,心脏、大血管和周围血管正在迅速生长和形成;到了兒童期,心脏结构进一步提高,其尺寸和容量也相应增加;最后,在青少年时期,循环系统进一步趋于稳定,并达到与成人相近的状态。

儿童循环系统的特点及保健❖一)什么是循环系统循环系统是一个密闭的、连续性的管道系统,它包括心血管系统和淋巴系统。

心血管系统包括心脏、动脉、静脉和毛细血管。

淋巴系统的组成:淋巴管、淋巴结淋巴管里有淋巴细胞。

❖心脏是动力器官,血管是运输血液的管道,使血液在体内不断的循环,以保证机体内外环境的相对恒定和新陈代谢的正常进行。

淋巴系统的主要功能使运输全身的淋巴液进入静脉,是静脉回流的辅助装置。

1、心脏❖心脏重量。

新生儿的心脏重量约24g,约占体重的0.8%,1岁时为出生时的2倍,5岁时为4倍,9岁时为6倍,青春期后增长到12-14倍,已经基本上达到成人(300g)水平。

❖心脏容积。

新生儿的心脏容积约为20-22ml,2岁半时增加2倍,7岁时增加4倍,其后增长速度减慢,14岁时140ml,到青春期又加快,18岁时已经达到240-250ml。

❖婴幼儿因为心肌薄弱,心腔小,心跳要比成人快。

年龄越小,每分钟心率、脉搏次数越多。

❖新生儿平均125次/分钟;一岁时约120次/分;两岁时约110次/分;三四岁时约100-105次/分;六七岁时约95-100次/分;6―10岁时90-100次每分钟,10―14岁时80-90次每分钟,成人则一般为60-75次/分。

心脏在胚胎初期就成型了,因此要特别注意孕早期对心脏的保护.2、血管❖(1)动脉相对比成人粗,血流量较大。

❖(2)婴儿期,毛细血管丰富且粗大。

❖(3)儿童血管的发育程度在6-7岁以前超过心脏的发育,青春期后血管的发育落后与心脏的发育。

3、血液量❖儿童时期,血液量(指在全部循环系统中所有血液的总量),随着年龄增长很快 ,刚出生幼儿血液量约300毫升 ,1岁幼儿的血液量约600毫升 ,10岁的孩子血液量约2000毫升4、血压❖儿童的血压比成人低得多,年龄越小,血压越低。

随着年龄的增长,血压也逐渐升高。

❖4岁以后的收缩压约为:(年龄×2)+80(mmHg)舒张压为收缩压的2/3脉压为30--40 mmHg5、造血和血液特点❖(1)造血❖胚胎期造血:胚胎期造血首先在卵黄囊出现,然后在肝脏,最后在骨髓,胸腺及淋巴结等处。

自学胎儿血液循环途径,总结出胎儿血液循环的特点。

胎儿血液循环途径是指胎儿在母体内通过血液进行氧气和营养物质交换的途径。

在胎儿时期,胎儿的血液循环系统具有以下几个特点:

1. 胎儿的血液供应主要依靠脐带和胎盘。

脐带是连接胎儿和母体的血管,它将胎儿的血液运输到胎盘,在胎盘中完成氧气和营养物质交换后,再将血液输送回胎儿体内。

2. 胎儿的血液循环系统中,没有经过肺脏。

因为胎儿在母体内无法呼吸,所以胎儿的血液循环系统没有经过肺脏,而是直接通过脐带和胎盘进行氧气和营养物质交换。

3. 胎儿的血液循环系统中,心脏负担较小。

由于胎儿的血液循环系统中没有经过肺脏,所以心脏的负担相对较小。

4. 胎儿的血液循环系统中,血液成分与成人不同。

胎儿血液中的红细胞和白细胞数量相对较低,而血液中的有形成分相对较成人更稠密,这可能与胎儿在母体内的生理需求有关。

需要注意的是,胎儿在母体内时,其血液循环系统与成人的血液循环系统有很大的差异。

在出生后,随着呼吸系统和肺部结构的发育,胎儿的血液循环系统会逐渐转变为成人的血液循环系统。

简述婴幼儿呼吸系统的特点

婴幼儿呼吸系统是指0-2岁婴儿和3-6岁幼儿的呼吸系统,与成人不同,婴幼儿呼吸系统的特点主要包括以下几个方面。

1.肺容量相对较小:成人肺容量为6-7L,而婴幼儿肺容量仅为0.15-0.3L,其肺泡数量也远远小于成人,因此,婴幼儿呼吸系统对空气的需求量相对较小,但氧气的吸收速度却很快。

2.呼吸频率相对较快:婴幼儿的呼吸频率比成人高得多,新生儿每分钟呼吸次数可达40-60次,6个月大的婴儿每分钟呼吸次数约为30-40次。

这是因为婴幼儿的肺容量小,需要更快的呼吸来满足身体对氧气的需求。

3.鼻腔较窄且易堵塞:婴幼儿的鼻腔较窄,且鼻毛和黏膜分泌物会影响通气,因此婴幼儿易受到鼻塞、鼻炎等影响。

此外,由于婴幼儿还没有掌握口鼻分开呼吸的技能,所以在睡觉时若出现鼻塞,很容易引起窒息。

4.气管软骨尚未完全形成:婴幼儿的气管软骨尚未完全发育,因此气管易受到外界压迫或刺激而发生狭窄,引起呼吸困难或窒息。

5.呼吸肌组织不够发达:婴幼儿的呼吸肌组织比成人弱,需要更多的努力才能呼吸。

因此,当婴幼儿出现呼吸窘迫时,需要及时救治,避免因呼吸困难引起的各种并发症。

婴幼儿呼吸系统具有肺容量小、呼吸频率快、鼻腔窄易堵塞、气管软骨尚未完全形成、呼吸肌组织不够发达等特点。

这些特点使得婴幼儿的呼吸系统更加脆弱,容易受到各种外界因素的影响,因此,家长和医护人员需要及时发现并处理呼吸系统相关的问题,保障婴幼儿的健康成长。

小儿循环系统的特点及保健一、小儿循环系统的特点(一)心脏的特点1. 心脏的体积相对较成人大,重量和容积随年龄的增长而增加。

重量:新生儿的心脏约重20~25克,大约占体重的0.8%,成人心脏约300克,约占体重0.5%。

1岁时为出生时的两倍;5岁4倍;9岁时为6倍;青春期增长到12~14倍,基本达到成人水平.容积:新生儿仅20~22亳升,2岁半60亳升左右,7岁时约100~120亳升。

以后增长相对缓慢,于14岁时才达到140亳升。

至青春期又迅速增长,18岁时达240亳升左右。

心脏发育过程中有两次增快阶段,即2岁以前和青春期后期。

2. 心肌收缩能力差。

婴幼儿心壁薄,心肌纤维细弱,弹性纤维少,只在心包膜和心内膜上才有弹性纤维,因此,心肌的收缩能力弱,心排血量少。

随着年龄的增长,弹性纤维变粗变长,到了6~7岁时弹性纤维开始分布到心肌壁内,增加了心脏的弹性,有利于心脏的收缩。

3. 心率较快,且节律不稳定。

心率较快的原因是小儿新陈代谢旺盛,身体组织对氧气和养料的需要量多,而小儿的心脏容积较小,心肌收缩能力差,每搏输出量较成人少,因而只有增加搏动次数来补偿不足。

所以儿童年龄越小,心率越快。

随年龄增长,心跳次数逐渐减少。

由于支配心脏活动的神经纤维(迷走神经)发育尚未完善,兴奋性较低,对心脏收缩频率和强度的抑制作用较弱,10岁左右才发育完全,因此,心搏不稳定(心率加速),脉搏节律不规则。

(二)血管的特点1. 动脉内径相对比成人宽,动静脉的口径相差较小。

新生儿为1:1,成人1:2。

冠状动脉也相对比成人粗,心肌供血充分。

这样的构造对幼儿供血充足,有利于新陈代谢和生长发育。

随着年龄增长,动脉管内径相对地变窄。

2. 毛细血管丰富,血流量大,供氧充足。

幼儿的毛细血管网较密,管径也较成人粗大,尤其是肺、肠、胃和皮肤部位的血管,血液供给充足,身体得到的营养物质和氧气十分充足,有利于幼儿的生长发育。

3. 血管比成人短,血液循环的时间也较短。

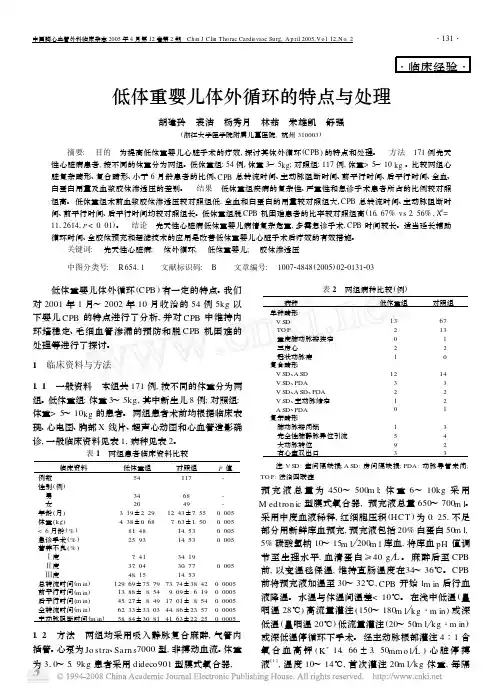

12公斤以下婴幼儿心内直视手术的体外循环周蓉;程殿威;李天成;强毅;宋兵【期刊名称】《中国医学创新》【年(卷),期】2016(013)022【摘要】目的:总结体重12 kg以下的婴幼儿行心内直视手术的体外循环管理经验。

方法:选择2012年1月-2014年12月312例12 kg以下的先天性心脏病患儿,在体外循环下行心脏直视手术,了解小儿CPB的特殊性,对小儿CPB应根据其自身的病理生理特点确定其转流方法。

结果:全组体外循环转流时间29~154 min,平均(63.9±40.4)min,主动脉阻断时间12~105 min,平均(38.9±21.8)min。

心脏自动复跳288例,自动复跳率为92.3%。

体外循环过程平稳,全部顺利撤停体外循环,无体外循环意外及相关并发症。

术后死亡4例,死亡率1.28%。

结论:建立更适用于婴幼儿非生理状态下的体外循环过程,根据患儿的病情采用个性化的灌注方案,加强围术期的体外循环管理。

合理的预充和血液稀释,应用高质量的膜式氧合器和体外循环管路,合适的灌注流量和灌注压,加强液体出入量平衡及温度的管理,注意保护心肌及各重要器官,联合应用超滤技术,可有效提高手术的成功率,促进患儿术后恢复,减少小儿心脏直视手术的并发症及死亡率。

%Objective:To summarize cardiopulmonarybypass(CPB)management experience for infants weighing less than 12 kg undergoing open heart operation.Method:There were 312 infants below 12 kg who received the open heart operations in our department with CPB for congenital heart disease from January 2012 to December 2014.The particularity of children’s CPB was understood,and the method wasdetermined according to its own pathological and physiological characteristics.Result:CPB time was 29-154 min,average(63.9±40.4)min,aortic cross-clamping time was 12-105 min,average(38.9±21.8)min.The heart beat recovered spontaneously of 288 cases(95.8%)and no patient had difficulty in weaning off the cardiopulmonary bypass. Cardiopulmonary bypass can be performed successfully under proper procedures,without accident and complication relevant to CPB. Among 312 cases,4 infants died with a mortality of 1.28%.Conclusion:It is very important to establish a more compatible CPB model for the non-physiological status during operation in infants. Several strategies should be used to increase the successful rate of the cardiac surgery,including appropriate priming solutions and hemodilution,selective membrane oxygenator and CPB pipeline,reasonable perfusion flow andpressure,careful fluid balance and temperature management,superior myocardium and other viscera protection, and modified ultrafiltration application. These can improve postoperative recovery and reduce the occurrence of postoperative complications and the death rate.【总页数】5页(P36-40)【作者】周蓉;程殿威;李天成;强毅;宋兵【作者单位】兰州大学第一医院甘肃兰州 730000;兰州大学第一医院甘肃兰州730000;兰州大学第一医院甘肃兰州 730000;兰州大学第一医院甘肃兰州730000;兰州大学第一医院甘肃兰州 730000【正文语种】中文【相关文献】1.10 kg以下婴幼儿心内直视手术的体外循环分析 [J], 张韫佼;梅举2.6kg以下婴幼儿心内直视手术的体外循环管理 [J], 马洪亮;王英;张爱玉;付建锋;宋子贤3.10公斤以下婴幼儿体外循环心内直视手术后肺部并发症的治疗(附12例报告) [J], 叶宁;温昭科;陈德熙;叶群南;梁汉雄;贺榜福;陆卫军;李香伟;梁胜景;卢昌超4.5 kg以下婴幼儿心内直视手术的体外循环管理 [J], 辛梅;张近宝;倪尔连;刘刚;邬晓臣;岳琴;魏晓红;欧阳辉5.153例10公斤以下婴幼儿心脏直视手术的体外循环管理 [J], 孙卫红;张曙东;朱志成;许日昊;王天策;柳克祥因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小儿循环系统解剖生理特点一、心脏的胚胎发育原始心脏于胚胎第2周开始形成,4周时心房和心室是共腔的,8周房室中隔形成,成为具有4腔的心脏。

所以,胚胎发育2~8周为心脏形成的关键期,先天性心脏畸形的形成主要在这一期。

二、胎儿血液循环和出生后的改变1.正常胎儿的血液循环胎儿时期的营养和气体交换是通过脐血管和胎盘与母体之间以弥散方式进行交换的。

由胎盘来的动脉血液经脐静脉进入胎儿体内,至肝下缘分成两支,一支入肝与门静脉吻合,另一支经动脉导管入下腔静脉,与来自下半身的静脉血混合,共同流入右心房。

由于下腔静脉瓣的隔阻,使来自下腔静脉的混合血(以动脉血为主)进入右心房后,约1/3经卵圆孔入左心房,再经左心室流入升动脉,主要供应心、脑及上肢;其余流入右心室。

从上腔静脉回流的来自上半身的静脉血,入右心房后大部分流入右心室,与来自下腔静脉的血液一起进入肺动脉。

由于胎儿肺部处于压缩状态,经肺动脉的血液只有少量流入肺,经肺静脉回到左心房;而大部分血液经动脉导管与来自升主动脉的血汇合后,进入降主动脉(以静脉血为主),供应腹腔器官和下肢,同时,经过脐动脉回流至胎盘,摄取氧气及营养物质。

故胎儿期供应脑、心、肝及上肢血氧量较下半身高。

2.出生后循环的改变出生后脐血管阻断,呼吸建立,肺泡扩张,肺小动脉管壁肌层逐渐退化,管壁变薄、扩张、肺循环压方下降,从右心经肺动脉流入肺的血流增多,使肺静脉回流至左心房的血流量增加,左心房压力增高。

当左心房压力超过右心房时,卵圆孔瓣膜功能上关闭,到出生后5~7个月,解剖上大多数闭合。

自主呼吸建立后血氧增高,动脉导管壁受到刺激后收缩,同时,低阻力的胎盘循环由于脐带结扎而终止,由于肺循环压力降低和体循环压力升高,流经动脉导管血流逐渐减少,高的动脉血氧分压和出生后体内前列腺素的减少,使导管壁平滑肌收缩,导管闭塞,最后血流停止,形成动脉韧带。

足月儿约80%在出生后24小时形成功能性关闭,约80%婴儿于生后3个月、95%婴儿生后一年内形成解剖上关闭。

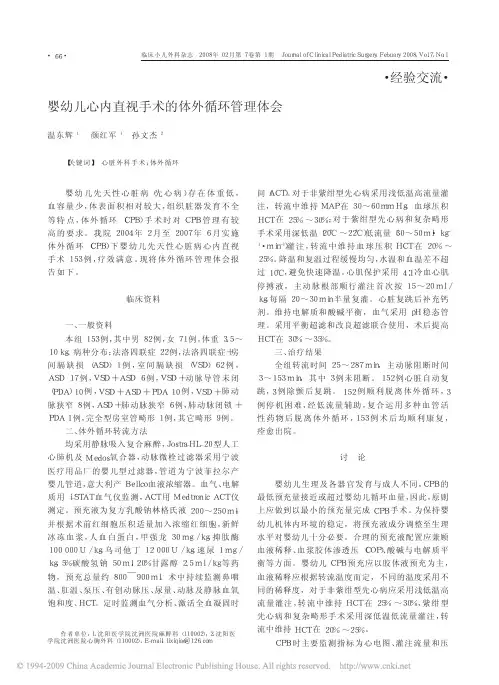

婴幼儿体外循环特点(陈萍)| [<<][>>]在体外循环(C PB)心脏手术中,先天性心脏病(先心病)占据约2/3,婴幼儿占先心病手术的比例逐年上升。

2004年,广东省心血管病研究所完成先心病CPB手术1000余例,其中婴幼儿占据50%。

外科治疗效果的提高、死亡率的下降,使人们将注意力更多地放在降低与先心病相关的重要的发病率上。

提高小儿体外循环水平在提高医疗质量,治愈率方面占有重要的地位。

了解婴儿、新生儿相关解剖、认识其生理与成人之间的不同以及其如何影响儿童病人灌注过程十分关键。

1解剖、生理的差异小儿与成人之间的一个很明显的不同是身体的大小。

婴儿有较高的体表面积/体重比,体温调节中枢也未发育成熟,很容易出现体温的大幅度波动,CPB时降温、复温快。

婴儿的心血管系统与成人的差别很大,心脏指数比成人高25%-5 0%,大约为2.8-3.2L/mi n.m2或80-100ml/kg.mi n,相比之下成人则为2.0-2.4L/min.m2或50m l/k g.m in。

婴儿脉管系统的顺应性也较大,使得C PB时灌注压力较低。

紫绀型患儿主肺动脉侧枝的形成,会导致CPB中血流的重新分布,远离生命器官,即所谓的“盗血”现象。

在CPB时间长的小儿,“盗血”可导致终末器官损伤的发生率增加。

新生儿心血管生理特点与成人有明显的不同。

出生时,两个心室的大小及室壁厚度几乎是相同的。

在出生后6个月,左室变得为右室的两倍厚,以适应较高的压力和容量负荷。

新生儿心脏的超微结构也未成熟,肌纤维的排列紊乱,收缩蛋白的百分含量较成人少,氧合能力很弱。

出生时自主神经分布也不完全,交感神经在心脏的分布较少,心脏儿茶酚胺的储备也较少,外周血管的交感神经分布也同样不成熟。

因而婴儿血管张力和心肌收缩力的调控较多地依赖于肾上腺功能、循环中或外源性的儿茶酚胺,而不是直接的自主调节。

在未成熟心肌,内质网的发育极差,心肌收缩时内源性钙的释放和摄取不能进行,而有赖于经膜的钙传输以产生张力,新生儿良好的心肌收缩需要较高的血清钙离子水平。

新生儿心血管系统的动力学特征也不同于成人。

宫内胎儿肺血管阻力高,出生后便很快下降。

而后的5-6周,肺血管阻力下降至中等水平,接下来的2-3年进一步下降。

心脏缺损导致的肺血流量及压力的升高,延迟或阻止了肺血管的正常退化。

即使在心脏解剖正常的小儿,生后前几个月的肺血管系统都是高度不稳定的。

心脏缺损的患儿不断地经受着肺动脉高压危象的危险,低氧、高碳酸血症、酸中毒、支气管痉挛很容易地导致肺动脉压力的显著增加以及右心衰。

与成人心脏相比,新生儿心脏的顺应性降低,右、左室之间的联系非常密切,一个心室的功能失常很快导致双心室功能失常。

顺应性的降低也使得未成熟心脏对容量超负荷及前负荷不足都十分敏感。

在心室充盈压生理范围内,每搏输出量的改变很小,相对固定的每搏输出量和低顺应性使得新生儿更多地依赖心率及窦性节律来维持最佳的心脏作功。

而成人心脏对前负荷的改变更易起反应,通过影响每搏输出量的变化进而改变心输出量。

未成熟心脏的左、右心对后负荷增加的耐受都很差,新生儿对容量、压力负荷的反应亦很差。

一些证据表明新生儿心肌对缺血性损伤更能回复。

正常新生儿心肌对缺血、再灌注损伤的耐受较强,未成熟心肌细胞对钙内流较耐受、也有大量的糖原及氨基酸贮备。

然而,紫绀型婴儿或充血性心衰的新生儿实际上对缺血的耐受性十分低,这可能与基础水平底物的缺乏、心脏能量储备较少有关。

新生儿对外源性应用的β-兴奋剂的反应也降低。

2体外循环对生理的影响CP B对新生儿来说是一种极度状态。

儿童显然比成人能够耐受CP B带来的巨大的生理侵害,用于成人的一些中度的方法也常用于儿童。

深低温(停或不停循环)及重度血液稀释在小儿灌注中较为常用,低灌注压力、大幅度变化的泵流量以及血液p H管理也较常见。

2.1低温实际上所有的小儿C PB都用了不同程度的低温,目的是在CPB时提供一定程度的器官保护和安全界限。

低温利于心肌保护且允许较低的泵流量,可以减少血液成份的破坏。

对房间隔缺损(AS D)的病人,CPB中温度可以降至32℃-35℃;对于较复杂的矫治手术,可以用中度低温(25℃-32℃);深低温(15℃-20℃)主要用于新生儿。

深低温允许显著地降低泵流量,尤其对于特别小的婴儿,必要时降低泵流量利于暴露手术视野。

停循环在新生儿比成人常用,尤其当外科治疗涉及到主动脉弓或婴儿特别小时。

深低温停循环(D HCA)时插管被拔出、术野无血,允许外科更精致地进行心内畸形矫治。

停循环可减少机体暴露于CPB持续灌注的时间。

由于内皮细胞功能被破坏,婴儿在CPB持续灌流期间对液体的要求较DHCA增加。

长时间的稀释血灌注导致未成熟心肌顺应性受损、心肌显著水肿。

K irs hbom等的证据表明,进行持续CP B血流灌注的动物肺的顺应性较DHCA的动物明显下降。

这些心肌和肺功能的不正常导致了氧传送的降低,并可影响手术效果。

采用D HCA 是为了减少C PB时间及其有害作用,减少对术野暴露的影响,在这一点上,D HCA仍有十分重要的作用。

但由于循环设备和灌注技术的发展,DHCA的应用变得更具选择性。

低温通过多种机制发挥对机体保护作用,最主要是通过降低代谢率和氧消耗;低温也有助于保存高能磷酸物的储备和减少兴奋性神经递质的释放;低温还有助于防止钙进入细胞内,限制膜的通透性,减少了到身体各个器官的血流。

骨骼肌及四肢血流减少最多,其次是肾、内脏血管床、心、脑等器官。

尽管这些血流减少,但动、静脉血氧含量差并不增加,提示氧的供给足以满足局部代谢的需求。

小儿与成人相似,大脑压力流量的自我调节功能在中度低温时仍完整,可是在深低温时,正常的血管反应丧失,大脑血流呈压力依赖性,脑的流量/代谢藕联也丧失。

深低温条件下大脑血流(C BF)和大脑耗氧率(CM RO2)的变化不成比例,CBF随温度的下降呈线性下降,而CMR O2则呈指数下降。

致使CBF在深低温时显得更丰富。

常温时,平均的C BF:CMRO2为20:1;深低温时,比率升为75:1。

这种情况在低流量C PB 中十分重要,当温度非常低时(肛温<18℃)泵流量降到10ml/kg/m in都能满足大脑代谢的要求。

使用D HCA主要应关注的是它对大脑潜在的损害作用。

广泛的临床经验提示60mi n DHCA大脑是可以耐受的。

Ne wbu rger等人的数据提示18℃时大约15min的停循环在精神运动方面的副作用最小。

DHCA后1%-20%的小儿发生手足徐动症,易于发生在有明显的体-肺侧枝血管的患儿。

新生儿C PB后的癫痫发作发生率大约为20%。

脑电图(E EG)检测到的癫痫较临床观察到的更多。

是癫痫本身加重了脑损伤抑或癫痫只是对脑损伤病理生理严重程度的一个反映,有待进一步研究。

深低温低流量或DHCA仍将是新生儿手术管理的一个重要的、必需的工具,人们正不断努力去揭示相关生理。

改善脑保护效果颇受关注的焦点是停循环前的降温方法,降温的速率以及大脑降温的效率是神经系统保护的重要因素,在停循环前须给充足的时间以保证其均匀降温。

有些患儿大脑的均匀降温难度较大(如主-肺动脉侧枝形成的紫绀患儿),C PB中神经系统损伤的危险性增加。

在DH CA中由于大脑处于酸中毒状态且产生了大量的代谢产物,CPB重建及复温的方法也是至关重要的,CPB重建后一段时间(10mi n)的冷再灌注及延迟的复温能增加脑血流速度;过快的复温合并过度高温都能加深神经系统的损伤,应尽量避免。

复温时动脉血温最好不超过37℃。

2.2二氧化碳对小儿来说,血气管理策略较为重要,因为采用不同程度的低温,导致血中二氧化碳(CO2)的水平有很大不同。

C O2作为一种强效的脑血管扩张剂为人们所识已多年了。

现在有两种酸碱管理策略:α-稳态或p H-稳态。

采用α-稳态方法时,不向循环中加入CO2,维持电化学中性。

血气检测不行温度校对(如校至37℃)。

在这种电化学中性的环境中,酶的作用能很好地保存。

相反,当用pH-稳态管理,保持不同温度下不变的pH时,血气分析要行温度校正,以实际的体温来作报告。

在这种情况下,氢离子聚集,总C O2潴留增加,微循环pH值降低,酸中毒程度增加,以致细胞内酸中毒也增加。

也有数据显示细胞内pH变化很轻微。

在成人,大多数证据表明C PB中C O2管理无关紧要或α-稳态是有益处的;在小儿正确的酸碱管理方法仍有争议。

理论上讲,α-稳态管理具有一定的吸引力,因为维持不变的细胞内电化学中性对正常细胞的功能是必需的,采用α-稳态管理心脏的电稳定性增加(很少自发性的室颤)。

采用pH稳态管理,能增加深部脑组织(丘脑、脑干、小脑)的血流,而对于停循环后脑代谢的恢复,采用α-稳态管理较pH稳态好。

故一些研究者提倡“转路线”策略,即在前10min降温时采用pH稳态以提供最大的脑代谢抑制,继而转变为α-稳态管理以清除在深低温、pH稳态下积蓄的CO2。

有学者认为,pH稳态对大脑有益有两种机制:一是pH稳态增加了大脑降温的速率;二是在DHCA期间大脑氧的消耗比α-稳态管理时明显降低。

pH稳态管理能实际提高全身以及大脑的保护。

2.3血液稀释及凝固CPB容量相对于婴儿的血容量来说是非常大的,CPB开始时便出现显著的血液稀释。

机体调节渗透压能力明显丧失、组织急骤水肿;血浆蛋白及凝血因子的浓度明显下降;应激激素及补体的释放增加,出现白细胞和血小板的激活。

在小儿应激激素的水平及儿茶酚胺的释放比成人CPB中检测到的要多得多。

术后心、肺、肾及凝血系统在C PB后的功能不良与CPB后三小时C3a水平、较长的CPB时间、手术时年龄过小有关。

动物实验数据显示较高的HCT(30% VS20%)及胶体渗透压能改善DH CA后脑的复苏。

婴幼儿CPB后出血越来越受关注。

原先存在凝血病的患儿不少见,可导致术后的止血困难。

新生儿的凝血因子在数量上不足,接触因子(Ⅻ、Ⅺ、激肽释放酶原、高分子量的激肽原)、维生素K依赖因子(Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)以及许多抗凝因子(抗血栓素Ⅲ、肝素相关因子Ⅱ、蛋白C和S)的水平较低;许多新生儿术前用PGE1维持动脉导管不闭;一些病儿还存在肝素功能不良相关因子的缺少;紫绀型患儿有明显的红细胞增多症,其血小板功能以及凝血因子基线不正常。

紫绀型患儿通常表现出因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ及Ⅸ的下降,也有低纤维蛋白原症及纤维裂解产物的增加,这些都会导致出血过多。

由于显著的血液稀释、深低温的应用及血液被暴露于非内皮样的C PB管道表面,使这些原先存在的凝血异常在CPB后显得更加明显。

针对出血问题,一些研究者提倡输血时常规采用新鲜全血。

当鱼精蛋白中和后出血仍很多、而外科止血较彻底时,首选治疗是采用血小板,因为常存在血小板数量及质量的不足,每10-15kg输一个单位的血小板足以纠正血小板异常。