脉诊

- 格式:ppt

- 大小:7.85 MB

- 文档页数:67

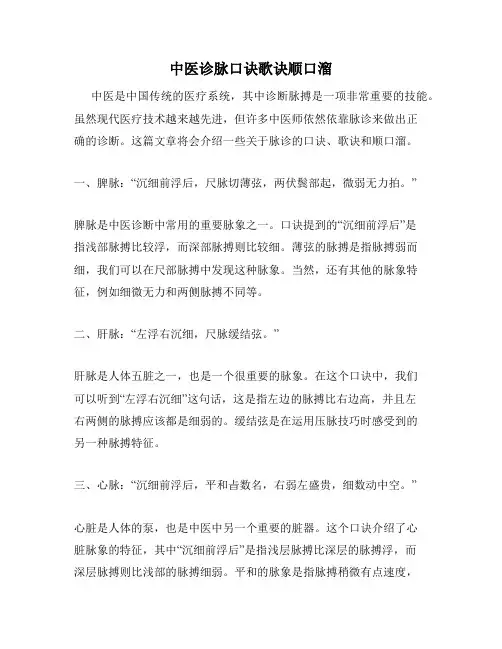

中医诊脉口诀歌诀顺口溜中医是中国传统的医疗系统,其中诊断脉搏是一项非常重要的技能。

虽然现代医疗技术越来越先进,但许多中医师依然依靠脉诊来做出正确的诊断。

这篇文章将会介绍一些关于脉诊的口诀、歌诀和顺口溜。

一、脾脉:“沉细前浮后,尺脉切薄弦,两伏鬓部起,微弱无力拍。

”脾脉是中医诊断中常用的重要脉象之一。

口诀提到的“沉细前浮后”是指浅部脉搏比较浮,而深部脉搏则比较细。

薄弦的脉搏是指脉搏弱而细,我们可以在尺部脉搏中发现这种脉象。

当然,还有其他的脉象特征,例如细微无力和两侧脉搏不同等。

二、肝脉:“左浮右沉细,尺脉缓结弦。

”肝脉是人体五脏之一,也是一个很重要的脉象。

在这个口诀中,我们可以听到“左浮右沉细”这句话,这是指左边的脉搏比右边高,并且左右两侧的脉搏应该都是细弱的。

缓结弦是在运用压脉技巧时感受到的另一种脉搏特征。

三、心脉:“沉细前浮后,平和㫖数名,右弱左盛贵,细数动中空。

”心脏是人体的泵,也是中医中另一个重要的脏器。

这个口诀介绍了心脏脉象的特征,其中“沉细前浮后”是指浅层脉搏比深层的脉搏浮,而深层脉搏则比浅部的脉搏细弱。

平和的脉象是指脉搏稍微有点速度,而鸣动中空则暗示着中断、不连续的脉搏。

四、腎脉:“沉细前弦后,尺関石滑脑,右高左低遇,双侧力量差。

”腎脏是人体的血液净化器和荷尔蒙调节器。

在这个口诀中,我们可以听到“沉细前弦后”的描述,这是指浅表的脉搏比较浮,而深层脉搏则比浅部的脉搏细弱。

滑脑是指脉搏手感滑而柔软。

此外,左右两侧的力量也会有所不同,这是因为身体的血液循环并不是绝对对称的。

五、肺脉:“外浮内沉细,尺関曲直分,上滑下涩声,数急汗为功。

”肺脏是呼吸器官,负责我们的呼吸功能。

口诀中提到的“外浮内沉细”是指外层脉搏比内层的脉搏浮,深层脉搏则比浅部脉搏细弱。

尺关曲直分是指在压脉时,我们会观察到尺部和关节部的脉搏特征。

这个口诀还提到了其他的脉象特征,如下滑声音和略带急促的脉搏,这些都是中医师可以用来诊断肺病的重要特征。

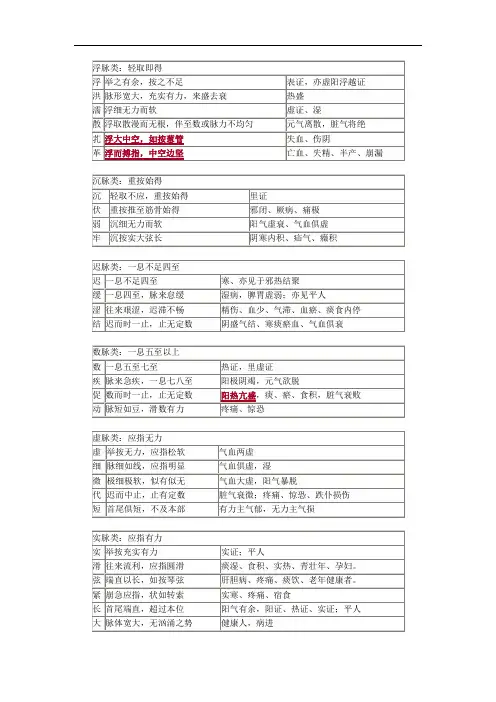

(1)浮紧脉:多见于外感寒之表寒证,或风寒痹病疼痛。

(2)浮缓脉:多见于风邪伤卫、营卫不和的太阳中风证。

(3)浮数脉:多见于风热袭表的表热证。

(4)浮滑脉:多见于表证夹痰,常见于素体多痰湿而又感受外邪者。

(5)沉迟脉:多见于里寒证。

(6)沉弦脉:多见于肝郁气滞,或水饮内停。

(7)沉涩脉:多见于血瘀,尤常见于阳虚而寒凝血瘀者。

(8)沉缓脉:多见于脾虚,水湿停留。

(9)沉细数脉:多见于阴虚内热或血虚。

(10)弦紧脉:多见于寒证、痛证,常见于寒滞肝脉,或肝郁气滞等所致的疼痛等。

(11)弦数脉:多见于肝郁化火或肝胆湿热、肝阳上亢。

(12)弦滑数脉:多见于肝火夹痰,肝胆湿热或肝阳上扰,痰火内蕴等病证。

(13)弦细脉:多见于肝肾阴虚或血虚肝郁,或肝郁脾虚等证。

(14)滑数脉:多见于痰热(火)、湿热或食积内热。

(15)洪数脉:多见于阳明经证、气分热盛,多见于外感热病。

真脏脉要点真脏脉的表现及临床意义1.无胃之脉(1)如脉来弦急,如循刀刃,称偃刀脉。

(2)脉动短小而坚搏,如循薏苡子,为转豆脉。

(3)急促而坚硬,如弹石,称弹石脉。

2.无神之脉(1)如脉在筋肉间连连数急,三五不调,止而复作,如雀啄食状,称雀啄脉。

(2)如屋漏残滴,良久一滴者,称屋漏脉。

(3)脉来乍疏乍密,如解乱绳状,称解索脉。

3.无根之脉(1)若浮数之极,至数不清,如釜中沸水,浮泛无根,称釜沸脉,为三阳热极,阴液枯竭之候。

(2)脉在皮肤,头定而尾摇,似有似无,如鱼在水中游动,称鱼翔脉。

(3)脉在皮肤,如虾游水,时而跃然而去,须臾又来,伴有急促躁动之象,称虾游脉。

要点一小儿正常脉象的特点按成人正常呼吸定息:2~3岁的小儿,脉动6~7次为常脉;5~10岁的小儿,脉动6次为常脉,4~5至为迟脉。

要点二常见小儿病脉的临床意义主要以脉的浮、沉、迟、数辨病证的表、里、寒、热,以脉的有力、无力定病证的虚、实。

1.浮脉—表证,浮而有力为表实,浮而无力为表虚。

2.沉脉—里证,沉而有力为里实,沉而无力为里虚。

医宗金鉴脉诊口诀

医宗金鉴脉诊口诀是中医诊断方法中的一个重要内容。

下面是一种常见的医宗金鉴脉诊口诀:

春脉浮,夏脉长,长夹浮带,常属平。

秋脉沉,冬脉短,短沉沉带,脾胃病。

阴脉细,阳脉多,细多脉数,热多胃溏。

阴脉钝,阳脉疾,钝疾无力,肺疾多肥。

拘带脉滑,沉紧驶腊,腰腿疼痛,心腹沉下。

画脉多征,事舌见真,春画胃肝,夏为心肺,秋画大肠,冬画小肠,十有三命,脾胃肾西,阴里巨显,条理最精。

滑为痞症,沉紧有脑,轻者畏服,遥为忧著,画指重症,状见心火。

这是一个用于辨别脉象的助记口诀,通过观察脉搏的浮沉、长短、细钝、快慢等特征来判断疾病的归属和病情的轻重,从而指导治疗。

不同的脉象特征对应着不同的脏器和疾病,医生根据脉象来进行诊断和治疗。

然而,口诀只是一个辅助工具,实际操作中还需要结合临床经验和综合分析才能做出准确的诊断。

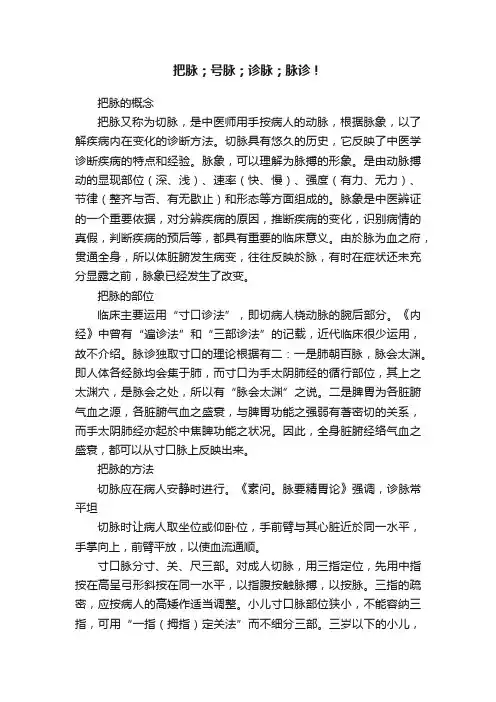

把脉;号脉;诊脉;脉诊!把脉的概念把脉又称为切脉,是中医师用手按病人的动脉,根据脉象,以了解疾病内在变化的诊断方法。

切脉具有悠久的历史,它反映了中医学诊断疾病的特点和经验。

脉象,可以理解为脉搏的形象。

是由动脉搏动的显现部位(深、浅)、速率(快、慢)、强度(有力、无力)、节律(整齐与否、有无歇止)和形态等方面组成的。

脉象是中医辨证的一个重要依据,对分辨疾病的原因,推断疾病的变化,识别病情的真假,判断疾病的预后等,都具有重要的临床意义。

由於脉为血之府,贯通全身,所以体脏腑发生病变,往往反映於脉,有时在症状还未充分显露之前,脉象已经发生了改变。

把脉的部位临床主要运用“寸口诊法”,即切病人桡动脉的腕后部分。

《内经》中曾有“遍诊法”和“三部诊法”的记载,近代临床很少运用,故不介绍。

脉诊独取寸口的理论根据有二:一是肺朝百脉,脉会太渊。

即人体各经脉均会集于肺,而寸口为手太阴肺经的循行部位,其上之太渊穴,是脉会之处,所以有“脉会太渊”之说。

二是脾胃为各脏腑气血之源,各脏腑气血之盛衰,与脾胃功能之强弱有著密切的关系,而手太阴肺经亦起於中焦睥功能之状况。

因此,全身脏腑经络气血之盛衰,都可以从寸口脉上反映出来。

把脉的方法切脉应在病人安静时进行。

《素问。

脉要精胃论》强调,诊脉常平坦切脉时让病人取坐位或仰卧位,手前臂与其心脏近於同一水平,手掌向上,前臂平放,以使血流通顺。

寸口脉分寸、关、尺三部。

对成人切脉,用三指定位,先用中指按在高呈弓形斜按在同一水平,以指腹按触脉搏,以按脉。

三指的疏密,应按病人的高矮作适当调整。

小儿寸口脉部位狭小,不能容纳三指,可用“一指(拇指)定关法”而不细分三部。

三岁以下的小儿,可用望指纹代替切脉。

切脉时常运用三种指力,开始轻用力,触按皮肤为浮取,名为“举”;然后中等度用力,触按至肌肉为中取,名为“寻”;再重用力触按至筋骨为沉取,名为“按”。

根据临证的需要,可用举、寻、按或相反的顺序反覆触按,也可分部取一指按压体会。

叙述并演示脉诊的方法

脉诊是通过触摸桡动脉,根据脉象的变化不同判断疾病。

脉诊需要掌握诊脉的时间,病人的体位,指法和指力的轻重,通过每次按脉的时间,每侧脉搏跳动的次数,和脉搏的长短、浮沉、快慢等,判断疾病的寒、热、虚、实、阴、阳、表里。

望、闻、问、切是中医诊断疾病的方法,脉诊是切的一种方法。

“切”是通过按触身体不同部位的脉搏观察脉象变化,诊断疾病的一种辅助方法。

常见的脉象有浮、沉、迟、数四大脉象,需要在专业医生指导下诊脉,还要结合平时的病情、症状、舌苔等综合表现来判断病情。

目前中医把脉主要通过寸口诊脉方法。

具体是:患者将手臂放于脉诊垫上,使寸口处充分暴露,医者中指按于掌后高骨内侧关脉处,食指按在关前寸脉处,无名指按在关后尺脉处,三指呈弓形,指腹触按,另外要注意布指疏密要与病人臂长相适应。

主要运用举、按、寻、总按和单诊进行。

把脉的位置一般是寸口脉,分为寸,关,尺三部。

把脉是先用中指按关脉位置,接着食指按寸脉位置,无名指按尺脉位置,三个手指呈弓形,指头平齐,指

腹接触(指腹比较灵敏)在三个部位上,部位取准后同时用力按脉感受脉象(脉搏的快慢,强弱,深浅);而动脉有创监测取穿刺点一般选择左手第二掌横纹动脉搏动处或桡骨茎突近端1cm处,刚好和中医把脉的关尺部位重合。

中医脉诊技术操作规范

1. 引言

中医脉诊是中医传统诊断方法的重要组成部分,凭借触诊脉搏

来判断患者体内脏腑经络的功能状态。

为了保证脉诊技术的准确性

和标准化操作,制定本操作规范。

2. 技术操作要求

2.1 操作环境

- 脉诊应在安静、明亮、通风良好的诊室内进行。

- 应提供为患者量身定制的舒适的诊疗床椅。

- 床椅表面应干净整洁,以确保患者的舒适感和防止交叉感染。

2.2 操作准备

- 医生应洗手并戴好消毒的一次性手套。

- 患者应放松身体,保持平静的呼吸。

- 已经确认患者病史和主诉,了解患者身体状况。

2.3 操作步骤

1. 医生应首先仔细观察患者的面色、精神状态和体态,以获取患者的整体状况。

2. 医生应先触诊患者的两侧脉搏,遵循从浅到深、从缓到急的顺序,分别触诊寸、关、尺三脉。

3. 医生应注意脉搏的节律、速度、力度等特征,并记录在病历中。

4. 医生可根据需要进一步触诊其他脉搏如舌下、胞宫等辅助脉搏。

5. 医生应根据触诊结果作出判断,结合辅助检查和病史信息,确定诊断。

2.4 操作注意事项

- 在操作过程中,医生应保持专注和耐心,避免分心或操之过急。

- 医生在触诊脉搏时应使用适当的力度,避免太轻或太重,以保证准确的触诊结果。

- 医生应注意记录触诊到的脉搏特征和所感知的异常情况,以备后续分析和诊断。

3. 结论

本操作规范旨在规范中医脉诊技术的操作,确保诊断的准确性和一致性。

医生在进行脉诊时应仔细遵循操作要求,并关注操作注意事项,以提高诊断水平和服务质量。

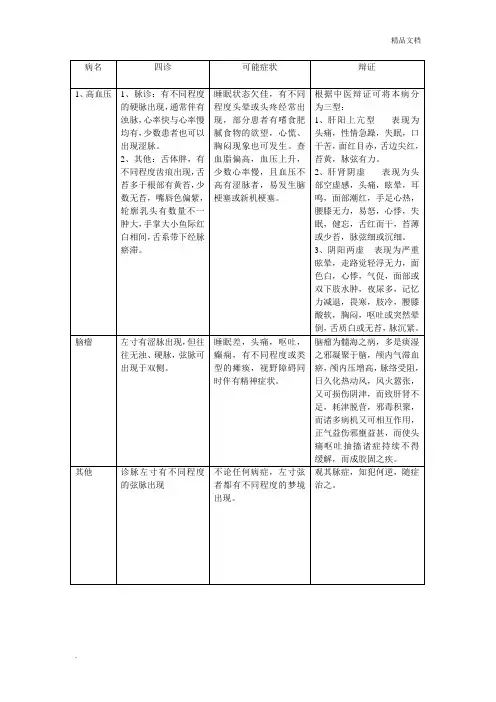

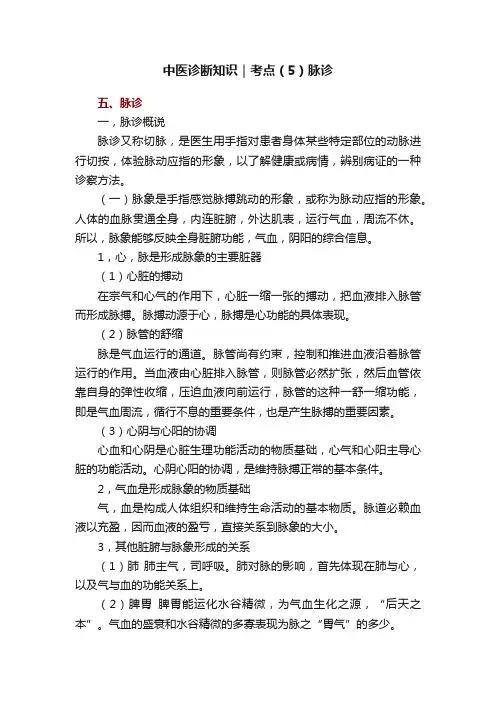

中医诊断知识|考点(5)脉诊五、脉诊一,脉诊概说脉诊又称切脉,是医生用手指对患者身体某些特定部位的动脉进行切按,体验脉动应指的形象,以了解健康或病情,辨别病证的一种诊察方法。

(一)脉象是手指感觉脉搏跳动的形象,或称为脉动应指的形象。

人体的血脉贯通全身,内连脏腑,外达肌表,运行气血,周流不休。

所以,脉象能够反映全身脏腑功能,气血,阴阳的综合信息。

1,心,脉是形成脉象的主要脏器(1)心脏的搏动在宗气和心气的作用下,心脏一缩一张的搏动,把血液排入脉管而形成脉搏。

脉搏动源于心,脉搏是心功能的具体表现。

(2)脉管的舒缩脉是气血运行的通道。

脉管尚有约束,控制和推进血液沿着脉管运行的作用。

当血液由心脏排入脉管,则脉管必然扩张,然后血管依靠自身的弹性收缩,压迫血液向前运行,脉管的这种一舒一缩功能,即是气血周流,循行不息的重要条件,也是产生脉搏的重要因素。

(3)心阴与心阳的协调心血和心阴是心脏生理功能活动的物质基础,心气和心阳主导心脏的功能活动。

心阴心阳的协调,是维持脉搏正常的基本条件。

2,气血是形成脉象的物质基础气,血是构成人体组织和维持生命活动的基本物质。

脉道必赖血液以充盈,因而血液的盈亏,直接关系到脉象的大小。

3,其他脏腑与脉象形成的关系(1)肺肺主气,司呼吸。

肺对脉的影响,首先体现在肺与心,以及气与血的功能关系上。

(2)脾胃脾胃能运化水谷精微,为气血生化之源,“后天之本”。

气血的盛衰和水谷精微的多寡表现为脉之“胃气”的多少。

(3)肝肝藏血,具有贮藏血液,调节血量的作用。

肝主疏泄,可使气血调畅,经脉通利。

(4)肾肾藏精,为元气之根,是脏腑功能的动力源泉,亦是全身阴阳的根本。

肾气充盛则脉搏重按不绝,尺脉有力,是谓“有根”。

(二)诊脉部位1,寸口寸口脉分为寸,关,尺三部。

通常以腕后高骨为标记,其内侧的部位关前为寸,关后为尺。

两手各有寸,关,尺三部,共六部脉。

寸关尺三部又可施行浮,中,沉三侯。

2,寸口诊法(1)寸口部为“脉之大会” 寸口脉属手太阴肺经之脉,气血循环流注起始于手太阴肺经,营卫气血遍布周身,运环五十度又终止于肺经,复会于寸口,为十二经脉的始终。

中医脉诊必背口诀大全

1. 六脉三部分,寸关尺厘尽。

寸口见人身,关上测阳流,尺前探阴毫,厘中知气血。

2. 先看脉象若,出入定虚实。

八纲配四诊,阴阳辨因果。

3. 色、数、力、势,为脉象标准。

浮沉緩急弱,皆是病情现。

4. 气、血、阴、阳,脉象体病根。

盛、衰、实、虚,诊察要精准。

5. 常见脉象若,有些需特别。

弦、涩、滑、迟,多见于肝胆。

6. 濡、弱、钩、短,多见于心肺。

大而滑、小而沉,多见于脾胃。

7. 缓而迟、数而弱,多见于肾虚。

舒张力、收缩力,多见于心脏。

8. 细、数、弱、短,多见于血虚。

弦而急、诸阳脉,常见于实证。

9. 结、代、涩、滞,常见于血瘀。

匀称节律佳,即为正常表现。

10. 内伤脉与外,阳证脉与阴。

脉诊始终重,精准为要看。

中医寸关尺脉诊口诀篇一:中医寸关尺脉诊口诀如下:寸脉沉滑数,心经所属病。

关脉胃肝胆,沉涩实为邪实。

尺脉肾膀胱,虚则为水肿。

小指本属肾,尺部无力肾枯竭。

寸脉浮滑数,肺经所属病。

关脉脾胃间,浮涩里热实。

尺脉肾膀胱,沉数为膀胱热。

小指本属肾,尺部无力肾枯竭。

中医脉诊是中医学中非常重要的一部分,其中寸关尺三部脉的不同表现可以反映不同脏腑的健康状况。

在中医理论中,寸关尺分别代表心、肝、肾三个脏腑,同时还可以反映其他脏腑的健康状况。

具体来说,寸脉代表心经所属脏腑的健康状况,如果寸脉沉滑数,说明心经所属脏腑存在疾病。

关脉代表肝经所属脏腑的健康状况,如果关脉沉涩实,说明肝经所属脏腑存在疾病。

尺脉代表肾经所属脏腑的健康状况,如果尺脉虚,说明肾经所属脏腑存在疾病。

小指对应肾经所属脏腑,如果尺脉无力,说明肾经所属脏腑存在疾病。

中医寸关尺脉诊口诀是中医脉诊的重要组成部分,对于中医诊断和治疗疾病具有重要的意义。

篇二:中医寸关尺脉诊口诀如下:寸脉沉滑数,心经所属病。

关脉弦涩酸,肝经所属病。

尺脉沉细数,肾经所属病。

寸脉浮讬革,肺经所属病。

关脉沉弱涩,脾经所属病。

尺脉细数滑,肺经所属病。

寸脉沉弦滑,心包经所属病。

关脉涩滞酸,胆经所属病。

尺脉细数弦,肝经所属病。

寸脉浮滑数,胃经所属病。

关脉弦细涩,脾经所属病。

尺脉沉细数,肾经所属病。

以上是中医寸关尺脉诊口诀的主要内容,涉及到了心经、肝经、脾经、肾经等几条经络的所属病症。

中医脉诊是中医治疗疾病的重要手段之一,通过脉诊可以了解病情、判断证候,为开方用药提供依据。

拓展:中医脉诊是中医治疗疾病的重要手段之一,通过脉诊可以了解病情、判断证候,为开方用药提供依据。

中医脉诊主要有三部九候、二十四脉、脉象分类等方法,其中三部九候是指将手臂分为寸、关、尺三部,每部又有浮、中、沉三个层次,共九个候脉部位。

二十四脉是指将脉象分为二十四种,每种脉象都有不同的表现和特点。

脉象分类是指将脉象分为弦、滑、涩、钝、数、急、缓、弱、虚、实、洪、微等多种类型,每种类型都有不同的表现和特点。