2016人教版第16课三国鼎立

- 格式:ppt

- 大小:7.00 MB

- 文档页数:59

第16课三国鼎立一、内容主旨黄巾起义使得东汉政权名存实亡。

在镇压起义的过程中,各地官僚趁机扩张势力,形成割据。

经过官渡之战和赤壁之战,三国鼎立的局面初步形成。

三国鼎立局面的形成是分裂割据逐步走向统一的发展过程,三个政权为了战胜对方,采取了一系列措施恢复生产和发展。

二、教学目标了解官渡之战、赤壁之战的基本史实,思考两场战役一成一败的原因,初步了解三国鼎立局面形成的原因。

分析两场战役曹操一胜一败的原因,提高分析、对比的能力。

识读《官渡之战示意图》、《三国鼎立形势图》,学习从地图中获取有效历史信息的方法。

阅读《三国演义》片段,认识文学作品和真实历史间的区别。

认识到国家统一是历史发展的必然趋势。

三、重难点重点:赤壁之战的过程、影响难点:两场战役中曹操一胜一败的原因;真实历史与文学作品的反差四、教学过程环节一:教师展示曹操的《蒿里行》节选,提出问题“为什么东汉末年会出现这样的社会现象?”导入新课设计意图:巩固学生之前所学关于东汉的内容。

环节二:教师展示《东汉末年军阀割据形势图》,介绍东汉末年群雄割据的情况。

让学生阅读教材,自行总结曹操为官渡之战进行的准备。

教师通过《通鉴纪事本末》、《三国志》相关材料,对此部分加以补充。

设计意图:提到学生总结归纳能力。

环节三:教师展示《官渡之战示意图》、讲授官渡之战的过程、影响。

展示《三国志》对于袁绍的评价,引导学生思考曹操为什么能够以少胜多。

设计意图:引导学生理解统治者个人素质是影响战争胜负的重要因素。

环节四:教师展示《赤壁之战形势图》,简单讲授赤壁之战的背景、过程。

提出“为什么之前以弱胜强的曹操在短短8年之后,就输给了实力远逊于自己的孙刘联军?”的问题,引导学生分析两场战役曹操一胜一败的原因。

教师展示《三国演义》与《三国志》情节上的差异,提问“大家如何看待这种不同?”设计意图:提高学生分析、比较的能力,引导学生正确区分文学作品与真实历史。

环节五:教师展示《三国鼎立形势图》,讲授三国鼎立局面的形成。

三国鼎立教案2016【篇一:人教版七年级历史上册(2016)第16课三国鼎立教案】第16课三国鼎立教学目标:知识与技能:提高学生对重大历史事件的复述能力;通过对曹操一胜一败原因的分析,提高学生分析历史现象,抓住现象所反映的本质的能力;通过对历史史实和文学艺术作品中描述的情节进行比较,提高学生对历史事实和文学创作的分辨能力。

过程与方法:掌握官渡之战和赤壁之战的历史作用、曹操能够统一北方的原因、赤壁之战曹操失败的原因以及三国鼎立局面形成的原因。

情感、态度与价值观:通过分析三国鼎立局面形成的原因,认识到任何一个历史事件的发生,都有其客观条件。

但是,人们的主观能动性,特别是符合实际情况的主观能动性也起着重要历史作用。

通过对曹操、诸葛亮等历史人物的评价认识到评价历史人物时,主要应该看他是否推动了社会进步和生产力发展。

重点难点:重点:公元200年发生的官渡之战。

难点:理解三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡阶段。

教学准备:教学基本过程:导入新课:《三国演义》是四大名著之一,小说描写了东汉末年和整个三国时代以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。

在广阔的社会历史背景中,展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突。

《三国演义》是根据三国历史创作的文学作品,存在着很多虚构的成份,那么历史上的三国究竟是怎样形成的呢?大家所熟悉的三国人物的真实面目又如何呢?第16课三国鼎立(板书)一、感知理解一、官渡之战1.引导:现在请同学们回顾一下我们前面学习的东汉历史。

由于东汉后期出现了外戚和宦官交替专权的黑暗政治局面,导致爆发农民起义。

在镇压农民起义的过程中,掌握地方政权的豪强地主开始变成了割据一方的军阀。

农民起义被镇压后,这些军阀之间长期争夺,出现了军阀混战的局面。

下面请同学阅读课本相关内容,说说当时在北方主要有哪几股势力,各自情况如何。

有占据河南一带的曹操和盘踞在河北的袁绍。

人教版部编历史七年级上册《第16课三国鼎立》说课稿2一. 教材分析《第16课三国鼎立》是人教版部编历史七年级上册的一课,主要讲述了东汉末年三国鼎立的历史背景、魏蜀吴三国的建立及其主要、经济、文化等方面的历史事实。

本课内容是学生对三国历史的一次全面系统的了解,对于培养学生的历史思维能力、分析问题解决问题的能力具有重要意义。

二. 学情分析七年级的学生对三国历史已经有了一定的了解,对三国人物、故事有一定的兴趣。

但学生对三国历史的认识多来源于小说、影视作品,对历史的真实情况了解不足,容易受到小说、影视作品的影响。

因此,在教学过程中,需要引导学生正确认识历史与文学作品的区别,培养学生的历史实证意识。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过本课的学习,使学生了解三国鼎立的历史背景,掌握魏蜀吴三国的建立及其主要、经济、文化等方面的历史事实。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究的方式,培养学生的历史思维能力、分析问题解决问题的能力。

3.情感态度价值观:通过本课的学习,使学生认识到历史的发展有其内在的规律性,理解历史与现实的联系,培养学生的社会责任感和使命感。

四. 说教学重难点1.教学重点:三国鼎立的历史背景,魏蜀吴三国的建立及其主要、经济、文化等方面的历史事实。

2.教学难点:三国鼎立的历史背景对学生来说较为复杂,需要引导学生理清历史线索;魏蜀吴三国的、经济、文化等方面的历史事实,需要引导学生运用历史思维进行分析。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探究的教学方法,引导学生主动参与课堂,培养学生的独立思考能力和团队协作能力。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史地图、文献资料等教学手段,直观展示三国鼎立的历史场景,增强学生的直观感受。

六. 说教学过程1.导入新课:通过回顾上一课的内容,引导学生进入三国鼎立的历史情境。

2.自主学习:学生自主阅读教材,了解三国鼎立的历史背景,掌握魏蜀吴三国的建立及其主要、经济、文化等方面的历史事实。

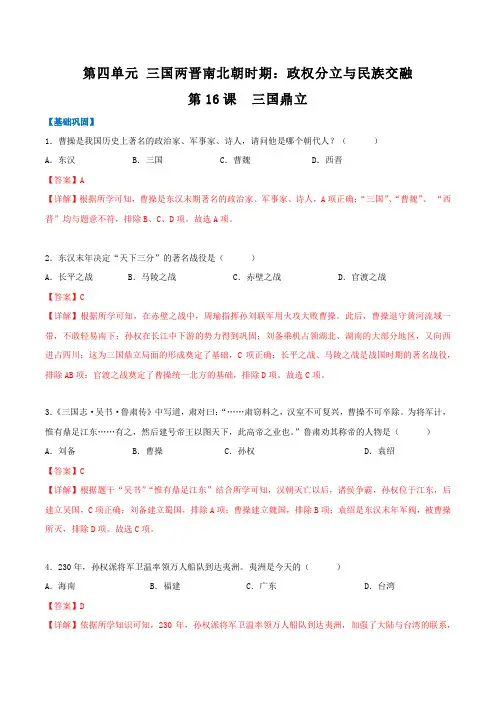

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第16课三国鼎立【基础巩固】1.曹操是我国历史上著名的政治家、军事家、诗人,请问他是哪个朝代人?()A.东汉B.三国 C.曹魏 D.西晋【答案】A【详解】根据所学可知,曹操是东汉末期著名的政治家、军事家、诗人,A项正确;“三国”、“曹魏”、“西晋”均与题意不符,排除B、C、D项。

故选A项。

2.东汉末年决定“天下三分”的著名战役是()A.长平之战 B.马陵之战 C.赤壁之战 D.官渡之战【答案】C【详解】根据所学可知,在赤壁之战中,周瑜指挥孙刘联军用火攻大败曹操。

此后,曹操退守黄河流域一带,不敢轻易南下;孙权在长江中下游的势力得到巩固;刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川;这为三国鼎立局面的形成奠定了基础,C项正确;长平之战、马陵之战是战国时期的著名战役,排除AB项;官渡之战奠定了曹操统一北方的基础,排除D项。

故选C项。

3.《三国志·吴书·鲁肃传》中写道,肃对曰:“……肃窃料之,汉室不可复兴,曹操不可卒除。

为将军计,惟有鼎足江东……有之,然后建号帝王以图天下,此高帝之业也。

”鲁肃劝其称帝的人物是()A.刘备B.曹操 C.孙权 D.袁绍【答案】C【详解】根据题干“吴书”“惟有鼎足江东”结合所学可知,汉朝灭亡以后,诸侯争霸,孙权位于江东,后建立吴国,C项正确;刘备建立蜀国,排除A项;曹操建立魏国,排除B项;袁绍是东汉末年军阀,被曹操所灭,排除D项。

故选C项。

4.230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲。

夷洲是今天的()A.海南 B.福建 C.广东 D.台湾【答案】D【详解】依据所学知识可知,230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,D项正确;ABC选项与题意不符,排除。

故选D项。

5.官渡之战和赤壁之战中失败一方主观上的共同原因是()A.骄傲轻敌B.军心涣散C.准备不充分D.士兵不习水战【答案】A【详解】官渡之战中袁绍一方内部不和,又骄傲轻敌,刚愎自用,屡拒部属的正确建议,迟疑不决,一再地丧失良机。