第四章 人际知觉

- 格式:ppt

- 大小:6.44 MB

- 文档页数:42

人际关系心理学讲授提纲(部分)第一章绪论第一节人际关系心理学的研究对象一、人际关系心理学的概念(一)什么是人际关系1、人际关系的理解:从狭义看,人际关系是人与人之间通过交往与相互作用而形成的直接的心理关系。

它反映了个人或群体满足其社会需要的心理状态,它的发展变化决定于双方社会需要满足的程度。

结论:人际关系是指人与人在相互交往过程中所形成的心理关系。

解释:第一,人际关系主要注意人与人在相互交往过程中心理关系的亲密性、融洽性和协调性的程度。

第二,人际关系是由一系列心理成分构成的。

它既有认知成分,情感成分,也有行为成分。

第三,人际关系是在彼此交往的过程中建立和发展起来的,积极地进行交往,是建立、巩固和发展良好人际关系的重要条件。

2、人际关系包含成分:一是认知成分,反映个体对人际关系状况的认知和理解,是人际知觉的结果,是理性条件;二是情感成分,是对交往的评价态度,是关系双方在情感上满意的程度和亲疏关系,是人际关系的基础;三是行为成分,是双方实际交往的外在表现和结果,即能表现个性的一切外在行为。

(二)什么是人际关系心理学人际关系心理学是运用现代心理学的研究方法和知识探讨人际关系心理方面客观规律的心理科学分支。

研究内容:主要包括人与人关系的各种社会心理现象,包括魅力、遵从、侵犯和亲社会行为、社会交换、社会比较、社会纠葛和社会的相互作用、协作和竞争、公平和公正等。

研究范围:涉及社会生活的各个方面。

二、人际关系心理学的学科性质(一)人际关系心理学的性质人际关系心理学是一门关于行为的科学,是一门综合性、边缘性学科。

(二)人际关系心理学产生的背景和过程人际关系心理学作为一门独立科学,是社会现实需要的结果,也是现代社会节奏加快、社会变化加剧对心理学提出的必然要求。

第二节人际关系的形成和发展人与人之间相互关系的形成和发展,既包括正向的发展(人际关系的优化),也包括负向的发展(人际关系的恶化)。

一、人际关系的发展过程(一)良好人际关系的发展过程良好人际关系的建立和发展划分为三个阶段。

人际知觉人际知觉是指个体对人际关系和人际互动的认知和理解,是心理学中社会认知研究的一个重要领域。

人际知觉不仅涉及到我们对他人外部特征和行为的观察和感知,还涉及到我们对他人心理状态、情感、意图和人格等方面的理解和推断。

因此,人际知觉是一个复杂而多维的概念,它的发展和影响因素涉及到许多方面,包括认知过程、社会文化、经验和情境等。

人际知觉的发展是一个渐进的过程。

从婴儿期开始,人们就开始通过听觉、视觉、触觉、味觉和嗅觉等多种感官来感知和认识他人。

例如,婴儿通过触觉感知母亲的触摸和拥抱,通过听觉感知母亲的声音和语调,从而建立起对母亲的信任感和安全感。

随着年龄的增长和经验的积累,人们对人际关系的认知和理解也不断地深化和扩展。

人际知觉的影响因素有很多。

首先,认知过程是一个重要因素。

人们对他人的认知和理解是通过一系列的心理过程实现的,包括注意、记忆、思维、想象和判断等。

这些认知过程会影响人际知觉的准确性和有效性。

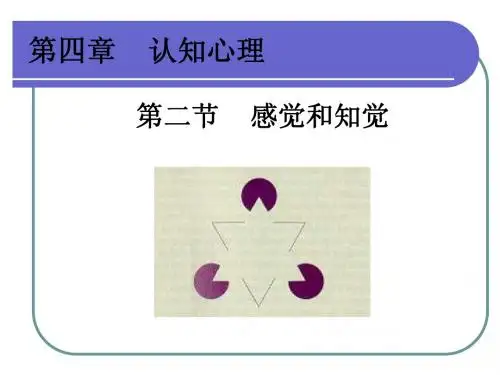

例如,首因效应和刻板印象等认知偏见会影响人际知觉的准确性,而情境和背景等则会影响人际知觉的有效性。

其次,社会文化是一个关键因素。

人们所处的社会和文化环境会对他们的认知和理解产生深远影响。

例如,集体主义文化强调个人对集体的忠诚和义务,而个人主义文化强调个人的自由和独立。

这些社会文化观念会影响人们对人际关系的认知和判断,从而影响人际知觉的有效性和准确性。

此外,经验和情境也是人际知觉的重要影响因素。

人们通过亲身经历和观察来积累对人际关系和人际互动的理解和认识。

例如,同理心和共情能力是人们在日常生活中建立和维护良好人际关系的重要能力之一,而这种能力往往是通过经验和情境而逐渐培养和发展起来的。

人际知觉在人类社会互动中扮演着至关重要的角色。

首先,人际知觉是人类社会交往的基础。

人们在与他人互动的过程中不断地观察、理解和推断他人的心理状态、意图和情感,从而建立起良好的关系并实现有效的沟通。

人际知觉的发展和提高可以帮助人们更好地理解和处理人际关系中的问题,从而提高社交能力和沟通效果。

台大人际知觉讲义人际知觉是指个体对他人言行、态度和感受的感知和理解能力。

在社交交往中,人际知觉扮演着非常重要的角色,它能帮助我们更好地理解他人的意图和情感,有助于建立良好的人际关系。

台大作为国内顶尖的大学之一,培养学生成为全面发展的人,人际知觉也是其中一个重要的方面。

下面是我为台大学生编写的人际知觉讲义。

一、人际知觉的重要性1. 建立良好的人际关系:人际知觉帮助我们更好地了解他人的需求和情感,能够更好地与他人沟通和相处,从而建立良好的人际关系。

2. 提高人际沟通的效果:人际知觉能帮助我们更准确地理解他人的意图和情感,从而能够更有针对性地回应他人,提高人际沟通的效果。

3. 增强职业竞争力:在职场中,人际关系的良好与否直接影响着个人的职业发展。

人际知觉能够帮助我们更好地理解他人的需求和期望,从而能够更好地与同事、上司和下属相处,增加自己的职业竞争力。

二、人际知觉的要素1. 外在标志:外在标志是通过观察他人的言行举止、面部表情、声音语调等来获取他人的信息。

我们可以通过注意他人的肢体语言、表情和言语,从而推测他们的情感和态度。

2. 内在标志:内在标志是通过观察他人的心理状态、需求和动机来获取他人的信息。

我们可以通过倾听他人的故事、关心他人的生活和需要,从而更好地理解他们的内心世界。

3. 处境标志:处境标志是通过观察他人所处的环境、角色和身份来获取他人的信息。

我们可以通过了解他人的个人和职业背景,从而更好地理解他们的观点和行为。

三、提高人际知觉的方法1. 倾听他人:倾听是提高人际知觉的关键。

在与他人交流时,我们应当保持注意力集中,不打断对方,积极倾听他们的言语和情感,从而更好地理解他们的需求和期望。

2. 观察肢体语言和面部表情:肢体语言和面部表情往往能够更准确地传达他人的情感和期望。

我们应当注意观察他人的肢体语言和面部表情,从而能够更好地理解他们的意图。

3. 保持同理心:同理心是理解他人内心世界的重要工具。

人际知觉名词解释近义词:人际知觉指对人的相貌、情绪、情感、意向等非智力因素的知觉。

反义词:智力知觉人际知觉是指人与人之间的知觉关系,即人与人之间的互动关系。

是心理学家班杜拉提出的。

反义词:智力知觉人际知觉是指人与人之间的知觉关系,即人与人之间的互动关系。

是心理学家班杜拉提出的。

人际知觉的实质是双方共同参与知觉对象的一种状态,是在社会中有交往的人们互相作用时所产生的知觉效应,具体包括自我知觉、关系知觉、对他人的知觉和对自己的知觉。

是指人与人之间通过交往、相互影响而产生的一种彼此了解、互动配合的共同状态,也就是社会上常说的人际关系,以及与之密切相关的人际知觉。

人际知觉是研究人与人之间的社会知觉的一门新兴的学科。

它不仅涉及到知觉者本身的知觉特点,更重要的是研究在社会生活中人与人之间相互联系、相互依存、相互作用的关系。

智力知觉是指对认识活动和认识结果的各种信息进行分析、比较、综合的过程。

这种知觉由于主要是以头脑中原有的认知经验为背景,因此具有清晰性和完整性,对事物知觉的速度较快,正确性也高。

但这种知觉需要借助于头脑中已有的知识和经验才能进行,主要是对客观事物表面现象的了解,而无法把握事物的本质。

智力知觉只是对客观事物属性的模糊知觉。

人际知觉是对人的知觉的一个主要内容。

人际知觉是指在人际交往中对他人的了解、评价或反映。

人际知觉的基本过程大致可以分为三步:第一步,获得关于他人的印象;第二步,选择与评价别人的行为;第三步,形成关于他人的概念。

在人际知觉过程中,关于他人的各种信息按照从低级到高级、从直接到间接、从现象到本质、从简单到复杂的顺序进入知觉者的大脑。

人际知觉具有一定的选择性,即人总是根据自己的经验和当时当地的环境,对所接收到的信息作出选择,舍弃那些与知觉目标无关或关系不大的信息,只注意其中对知觉目标最有意义的部分。

这种有选择的加工,就叫做选择性知觉,简称选择性知觉。

人际知觉是社会知觉的组成部分。

知觉与其他社会知觉一样,受到一定条件的制约,是在一定的社会背景下发生的,并且不同社会集团、不同的社会成员具有不同的人际知觉的条件。

人际知觉态度形成和社会归因的分析人际知觉、态度形成和社会归因是社会心理学中重要的概念。

本文将分析这三个概念,探讨它们在人与人之间的互动过程中扮演的角色。

一、人际知觉人际知觉是指个体在与他人交往过程中对其进行观察、理解和评价的过程。

在认识他人时,个体会根据对方的外貌、言行举止、言语内容等诸多方面的线索来形成对他人的认知。

人际知觉在很大程度上影响了人与人之间的互动和交流。

人际知觉的过程可以分为三个阶段:注意信息、解释信息和记忆信息。

首先,在注意信息阶段,个体会选择性地注意到他人的某些特征或行为,这取决于个体的兴趣、目标、认知偏见等。

其次,在解释信息阶段,个体会根据自身的经验、信念和社会文化背景对他人的行为进行解读,形成偏见、印象和评价。

最后,在记忆信息阶段,个体会对与他人相关的信息进行记忆和提取,以便在之后的交往中使用。

二、态度形成态度是个体对特定对象的评价、情感和行为倾向的总体倾向。

而态度形成则是个体在与特定对象接触、交流和体验的过程中逐渐形成的。

个体的态度形成受到多个因素的影响,包括认知、情感和社会影响等。

认知因素是态度形成的重要因素之一。

个体会通过观察和思考来获取关于特定对象的信息,并对其进行评价。

情感因素也在态度形成中发挥着关键作用,个体对特定对象的情感体验会影响其对该对象的态度。

此外,社会影响是态度形成中不可忽视的因素,他人的看法、社会大众的观点以及文化背景都会对个体的态度产生影响。

三、社会归因社会归因是个体对他人行为的原因进行解释和归因的过程。

个体在观察他人行为时会试图找出行为背后的原因,以帮助自己理解和预测他人的行为。

社会归因可以分为内在归因和外在归因两种。

内在归因是指个体将他人的行为归因于其内在特质、个性或动机。

例如,当一个人迟到时,我们可能会认为这个人是个不负责任的人,或者是不尊重他人的价值观。

外在归因则是指将他人的行为归因于外部环境或情境因素。

例如,当一个人迟到时,我们可能会认为这个人遇到了交通堵塞或其他突发情况。

人际知觉第一节外貌与性格第二节表情语言第三节认知与归因第四节知觉效应知觉错误不可避免?!第一节外貌与性格你相信外貌与性格之间有联系吗?“面如桃花,心如蛇蝎”“知人知面不知心”一、“流行”的认识1、外貌的易察性:首先见到的是外貌,体型、容貌、毛发、皮肤、乃至服饰。

尽管可能很多特征是天生的,但由于某些观念意识的存在,使得外貌成为认识一个人的最早的入口;并且很多人相信,特别是在无其他参照信息的情况下,从一个人外貌能够看出人的性格特征。

2、例子:苏联心理学家鲍达列夫的调查再比如:皮肤白净、纤细,就是较为文静懦弱,如古代戏曲中的白面书生;皮肤黝黑、粗糙的人是粗鲁而豪爽的。

美国某心理学家的试验:刮了胡子的一个人的对比,迥然不同。

衣服着装的体现:二、似是而非的理论历史上不少人曾将外貌与性格联系总结成形形色色的理论,最大特点表明:人的性格特点的是有先天的生理结构决定的,许多看来似乎还很荒谬。

1、相面术“天庭饱满”,“尖嘴猴腮”,刘备“两耳垂肩,双手过膝,目能自视其耳”“蜂目而豺声,忍人也”。

“吉人自有天相”与中医上“望诊”的不同;封建社会自唐代以下,选吏必以五官端正,体态丰满为表征。

《唐书李揆传》中载“獐头鼠目子,能求官耶?”古代亦有反驳者,荀子列举大量形相与人格不符的事实指出:“形相虽恶而心术善,无害为君子也。

形象虽善而心术恶,无害为小人也。

”2、颅相学十九世纪欧洲,盛行颅相学,代表人物德国解剖学家加尔,认为脸型与头型与其人格和智力有内在联系。

他将人的头骨分为三十七个区域,分管不同心理机能:好斗性,自尊,良心,善行,耐心,等等。

人的某种官能发达会在头骨的相应隆起部位中显示出来,因而通过触摸颅骨的隆起部位就能判断人的性情及道德品质。

当时无法得知人脑与心理之间的关系,无法解释人的性格形成的规律及其生理机制。

后遭到驳斥。

3、体型说20世纪20年代,德国精神病学家克雷奇梅尔根据对精神病人的临床观察,提出按体型划分气质类型的理论。

第一节人际知觉教学目标:1、了解什么叫人际知觉。

2、掌握社会知觉中几种常见的效应。

教学重点:几种常见的效应教学难点:掌握社会知觉中几种常见的效应教学方法:讲授法,演绎法教学时间:两节课教学过程:一、复习上次课我们学习了知觉,知觉的四个特性是哪四个?影响知觉的因素有哪些?什么是知觉的防卫机制?二、人际知觉的概念社会知觉分为人际知觉和自我知觉。

社会知觉包括三个方面的内容:(1)对人的知觉(包括对他人和自我的知觉)。

(2)对社会事件因果关系的知觉。

(3)对人际关系的知觉。

因此社会知觉有时又叫人际知觉,但这本书中把社会知觉简单地归结为人际知觉是不合理的。

社会知觉和自我知觉的概念(P21)一、五种人际效应(一)首因效应首因效应,是人与人第一次交往中给人留下的印象,在对方的头脑中形成并占据着主导地位的效应。

首因效应也叫首次效应、优先效应或第一印象效应。

它是指当人们第一次与某物或某人相接触时会留下深刻印象,个体在社会认知过程中,通过“第一印象”最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用。

第一印象作用最强,持续的时间也长,比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用更强。

心理学研究发现,与一个人初次会面,45秒钟内就能产生第一印象。

这一最先的印象对他人的社会知觉产生较强的影响,并且在对方的头脑中形成并占据着主导地位。

烽火猎聘资深顾问就曾经指出:“保持和复现,在很大程度上依赖于有关的心理活动第一次出现时注意和兴趣的强度。

”并且这种先入为主的第一印象是人的普遍的主观性倾向,会直接影响到以后的一系列行为。

既然第一印象会有这么大的影响,我们这里就不得不说到“印象整饰”常用的印象整饰策略有以下几点:1.按社会常模管理自己比如人们认为外表能反映一个人的精神状态,而外表是最容易为他人所察觉和感觉到的,所以我们往往留意修饰外表,第一印象主要是根据对方的表情、姿态、身体、仪表和服装等形成的印象。

那么我们在人际交往过程中应该首先注意自己的仪表和服装,衣服要整洁平净,仪表大方,面带微笑,微笑是最好的语言。