2023年高考语文二轮复习专项练专题25论述类文本阅读__学术论文含解析

- 格式:docx

- 大小:36.80 KB

- 文档页数:15

高考语文论述类文本专项练习班级考号姓名总分一、现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1-5小题。

材料一:诗歌传情达意有两大基本手段,即音韵节奏和意象形象。

诗的音韵节奏作用于人们的听觉感受和内在的节奏感受,而意象、形象则作用于人们的视觉、想象和知解力。

要完美地鉴赏、理解一首诗,必须充分调动人们的这两大类感觉能力。

任何一类感觉能力的缺乏,都会导致对诗歌理解的障碍。

当我们仅专注于意象的显现和内涵时,往往就会对音韵节奏的表现作用“听而不闻”,甚至把它当作一件可有可无的东西。

尤其面对那些没有什么意象,而主要诉诸音韵节奏的诗时,我们就会显得木然无知,处于一种所谓的“失语”状态。

这种能力的缺乏还容易导致出现另一个毛病。

由于对音韵节奏的感悟本是一种关系性的、整体性的感悟,这种能力的缺乏就会带来对诗歌的整体感受、把握能力的缺失。

于是就会出现这样一种诗歌解读现象,往往在一些局部(通常都是意象或所谓象征)大加穿凿,大加发挥。

在诗歌的理解中经常出现的那种“阐释过度”的毛病,就常常是由这一原因引起的。

与音韵节奏感悟能力缺乏的毛病相对,在诗歌理解中出现的另一个毛病就是对意象的领悟能力欠缺。

一旦诗有一些稍深厚复杂的意象或象征,就感到不知所措。

尤其是当一些诗主要并不依赖于音韵节奏而主要借助意象的新颖深厚以及意境来表现时,他们就基本失去了领悟诗歌的意旨及其巧妙之处的兴趣。

这样一种对待诗歌的态度对于理解诗歌,尤其是理解新诗往往会造成很大的障碍。

这样对待诗,对待那些缺乏音韵节奏的诗,实则也是偏颇的。

因为诗,本来就是音乐因素与造型艺术因素的混合物。

它有时这个方面的因素重一点,有时那个方面的因素重一点,对诗而言都属于正常现象。

当一首诗主要诉诸意象等因素时,我们就应当主要从意象、形象的角度去欣赏它,而不要再计较于它的音韵节奏是否优美。

当然,我们也希望,诗能够在音韵节奏和意象两方面总是能和谐统一,但我们也要知道,诗作为一门混合型的艺术,它有时候的确能够做到如此,但有时候的确会有所偏重。

高考语文论述类文本练习班级考号姓名总分一、现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成下面小题。

中国建筑为东方最显著的独立系统,渊源深远,而演进程序单纯,历代继承,线索不紊,而基本结构上又绝未因受外来影响致激起复杂变化者。

不止在东方三大系建筑之中,较其它特广,而艺术又独臻于最高成熟点。

即在世界东西各建筑派系中,相较起来,也是个极特殊的直贯系统。

外表上一座中国式建筑物,可明显地分作三大部:屋顶部分,柱梁部分,台基部分。

屋顶本是建筑上最实际必需的部分,中国则自古,不殚烦难地,使之尽善尽美,使切合于实际需求之外,又特具一种美术风格。

屋顶最初即不止为屋之顶,因雨水和日光的切要实题,早就扩张出檐的部分。

使檐突出并非难事,但是檐深则低,低则阻碍光线,且雨水顺势急流,檐下溅水问题因之发生。

为解决这个问题,我们发明飞檐,用双层瓦椽,使檐沿稍翻上去,微成曲线。

又因美观关系,使屋角之檐加甚其仰翻曲度。

这种前边成曲线,四角翘起的“飞檐”,在结构上有极自然又合理的布置。

“飞檐”的曲线在结构上几乎不可信地简单和自然,而同时在美观方面不知增加多少神韵。

飞檐的美,绝用不着考据家来指点的。

不过注意那过当和极端的倾向常将本来自然合理的结构变成取巧与复杂。

这过当的倾向,外表上自然也呈出脆弱、虚张的弱点,不为审美者所取,但一般人常以为愈巧愈繁必是愈美,无形中多鼓励这种倾向。

南方手艺灵活的地方,过甚的飞檐便是这种证例。

外观上虽是浪漫的姿态,容易引诱赞美,但到底不及北方的庄重恰当,合于审美的最真纯条件。

屋顶曲线不止限于挑檐,即瓦坡的全部也不是一片直坡倾斜下来,屋顶坡的斜度是越往上越增加。

这斜度之由表是依着梁架叠层的加高,这制度称做‘举架法’。

这举架的原则极其明显,举架的定例也极其简单,只是叠次将梁架上瓜柱增高,尤其是要脊瓜柱特别高。

使檐沿作仰翻曲度的方法,在增加第二层檐椽,这层檐甚短,只驮在头檐椽上面,再出挑一节,这样则檐的出挑虽加远,而不低下阻蔽光线。

二轮复习高考语文专题复习论述类文本阅读(附答案)一、实用类文本阅读1.阅读下面的文段,回答问题。

材料一:40年前,提起红枣,还只有“桑枣人家近”的山东大枣。

现在提起红枣,食客们可选择的还有新疆和田枣、陕西狗头枣、山西板枣、甘肃临泽小枣;2018年,河北省优质强筋小麦、中药材种植面积分别达到298万亩、265万亩,畜牧、蔬菜、果品三大优势产业产值占农业总产值比重68.3%,同比提高1.6个百分点,农业质量效益和竞争力明显提升;广东省深入推进“一村一品、一镇一业”工程,有望到2020年建成3000个农业特色专业村,旨在用差异化推广、全域化部署打造高质量产业品牌,形成发展合力,助推乡村振兴。

改革开放40年来,我国农业从传统走向现代,产业形式从单一向多元化发展,农业生产技术装备不断升级,农业新型生产经营主体得到大力发展。

2017年我国农业科技进步贡献率达到57.5%,主要农作物良种基本实现全覆盖,自主选育品种面积占比达96%以上,全国大中型拖拉机670万台,农作物耕种收综合机械化水平达到67%。

这些年,随着科技创新发展在农业领域运用的不断深耕,农产品产量快速增长,我们的菜篮子、米袋子、果盘子都更为丰富、健康、多元。

(摘编自“央视网”2018年11月24日网文)材料二:罗霄山脉脚下的湖南省浏阳市北盛镇,自明代以来就是江南著名“粮仓”。

如今,“北盛仓”农事变化令人眼花缭乱:水稻播种就像用印刷机“印刷”;病虫害防治,专业防治公司用无人机“飞虎队”统防统治;水田里不光种水稻,还养鱼、养鳖、养青蛙……北盛镇党委书记李斌说,现在,种的粮食更好了,农民的腰包更鼓了。

(摘编自“新华网”2019年2月23日网文)材料三:中国现代化进程的一个重要特点就是工业化与城镇化不同步,工业化走在了城镇化前面。

近年来,随着城镇化的加快推进,到2017年我国城镇化率已经达到58.52%。

按照目前发展趋势,到2020年、2030年城镇化率还将进一步达到60%、65%,到2050年可能超过70%。

论述类文本阅读一、阅读下面的文字,完成下面小题。

若说在人文理性上有值得称量的人物的话,王充无论如何都可算是一个。

鲁迅在为许寿裳儿子许世瑛开的必读书目中,就有这位先贤的《论衡》。

内中加注说:“内可见汉末之风俗迷信等。

”鲁迅在文章里多次讲到王充这个人,对其看法颇佳。

王充的文笔有豪迈之气,言理多奇语。

他对儒家学说的抨击,对的抵制,在东汉可谓是个奇观。

他的特点是不迷于虚妄,非耽于幻像。

那时候世间迷信盛行,独王充说:“人之所以生者,精气也,死而精气灭,能为精气者,血脉也,人死血脉竭,竭而精神灭。

”这样的看法,都远离虚妄之见,对后来的文人多有影响。

我们看鲁迅对中国民间迷信的抨击,就能够看到王充的影子。

读王充的著作,可以感受到他身边强烈的鬼神气息,那些巫风与神秘主义的遗存包围着他,使其不得不面对它们。

与谶纬话语对话,是不得已的选择,那结果是与之彻底决裂,走另一条路。

而我们看鲁迅在绍兴的记忆,也是被迷信、鬼魂那些谣俗所困,他直面的,就有那些飘忽不已的神之所,灵魂的有无,思想的明暗。

浙东文化几千年有很大变化,但神秘主义的气息不绝,也算一种传统。

只是在面对这些传统时,鲁迅没有被同化,而是在对抗里找到了自己的审美方式,我们由他的特点而联想起王充,实在有一种内在的依据。

鲁迅与周作人后来在文章里不断抨击旧说,对民风里残忍的存在进行解析,已非王充式的反诘,而是借用了人类学的眼光,思想自然有别于古人了。

可是我们看看东汉以来浙东人在礼俗中挣扎、反抗的例子,也自然会得到一个印象,绍兴出现了周氏兄弟,实在也不是奇怪的吧。

从鲁迅的性格看,他不属于孔子的传统里的人物,与庄子、韩非子的传统倒是略有吻合之处。

但庄子、韩非子太学者气,鲁迅不喜欢那样的论道,而是更为散漫而无所用心。

倒是六朝人的眼光让人感动,他对阮籍、嵇康的态度,就更为亲切,彼此是有深的关系的。

鲁迅的文字有时候能够看出凌厉之气,走极端的例子很多。

比如他说少读和不读中国书,语气很坚决,很让人想起嵇康论辩时的样子。

高三高考语文二轮复习《论述类文本阅读》试题(附答案解析)【必背金词金句】成语:①明日黄花:比喻过时的事物或消息。

②火中取栗:比喻被别人利用去干冒险事,付出了代价而得不到好处。

③万人空巷:形容庆祝、欢迎等盛况。

④不刊之论:指正确的不可修改的言论。

⑤不为已甚:指对人的责备或责罚要适可而止。

名句:①学而不思则罔,思而不学则殆。

②三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

③士不可以不弘毅,任重而道远。

④见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

⑤己所不欲,勿施于人。

(孔子语录《论语十则》)⑥生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

⑦呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

⑧万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(《鱼我所欲也》)一、语言文字运用1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是()①还有一种坏处,是一做教员,未免有顾忌;教授有教授的架子,不能________。

②对于房地产“救市”的话题,人们有不同的看法,问题一经提出,人们就争先恐后地_____。

③除非把这事________,再添上些枝叶,或者可以激怒他稍助一臂之力。

A.和盘托出各抒己见畅所欲言B.畅所欲言各抒己见和盘托出C.各抒己见畅所欲言和盘托出D.畅所欲言和盘托出各抒己见解析:畅所欲言:尽情地说出想说的话。

各抒己见:各自坚持自己意见或见解。

和盘托出:比喻全部说出或拿出来,没有保留。

“畅所欲言”侧重痛快地说出自己想说的话,“各抒己见”侧重充分表达自己的意见,“和盘托出”侧重全部地说出自己知道的事情。

答案:B2.下列各句中,没有语病的一项是()A.被誉为工业设计界的“诺贝尔奖”的金圆规奖于2015年首次迈向国际,对于一位工业设计师而言,拿到“金圆规奖”是其设计生涯的最高奖项。

B.对那场战争、对那段历史能否始终保持正确的认识,是改善和发展中日关系的关键所在,也是中日经贸关系良好发展的重要条件。

C.法律专家认为,“海淘”虽然属于买卖双方私事,但跨境消费的特殊性决定了消费者仅凭个人之力难以有效维权,需要政府和监管部门出面予以法律支持和保护。

热点01 论述类文本阅读高考全国甲乙卷两套试题在论述类文本方面命题思路有一定的层次性,第一题侧重对原文内容的理解,第二题侧重对文本论证思路的把握,第三题侧重对文本观点的迁移推断运用。

而解答每一题时,思路技巧又不一致,因此需要逐一突破。

也就是说解决论述类文本阅读试题要从三个方面进行突破。

突破一突破局部区域选项——注重细节五比较解答高考论述类文本题目需要用比对法,就是把选项代入原文或原文的相关区域进行比对,但是一般论述类文本选择题以模棱两可、似是而非的形式出现,有些看似接近文本原句的语言形式,却在表意上与原句大相径庭。

这类题目往往题干要求是对“原文内容的理解和分析”类的,2017年开始往往是在“第1题”的位置出现,2022年也在第一题中出现。

这类题目命题者常常通过对原文重要信息的转述、概括、解说、重组、变形等来命制题目选项,在命题过程中往往对原文的内容进行一定的篡改或者进行一定的扩大、删减等,这类选项在原文的区域也往往是涉及局部,解答此类题目,需要“注重细节五比较”。

注重细节五比较,就是把四个选项代入原文的相关的局部区域,在词语、概念之间等细节之处进行比对,研究选项信息的转换是不是与原文“等值”。

这种“等值”当然不是物理意义上的“等值”,而是内容逻辑上的等值。

在具体比对时,思维趋向是命题者往往设置“干扰项”,这是高考选择题常见的错误类型。

高考命题人在设置选项时有意把另外三个选项设置成“干扰项”,这些“干扰项”往往呈现为以下错误类型:[类型解读1]命题者设计这类选项时,故意增删、变换、改动文中表示范围大小或程度轻重的词语干扰考生,常常以整体代部分 (或相反)、以一般代个别(或相反)、以普遍代特殊等。

[类型解读2]命题者设计这类选项时,故意把原文中尚未确定或还未实现的设想或推测说成既成事实,就是把“尚未发生的事情”转述为“已经发生的事实”,或者把“可能发生”转述为“一定发生”,也可能反之。

[类型解读3]命题者设计这类选项时,有意将原文材料中肯定了的事情加以否定,或者将否定的事情加以肯定。

论述类文本阅读专题全国Ⅰ卷(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

社会是由众多家庭组成的,家庭和谐关乎社会和谐。

要在家庭中建立一种和谐的关系,就需要有家庭伦理。

中国自古以来就有维护家庭关系的种种伦理规范,它们往往体现在各种“礼”之中。

从《礼记》中可以看到各种礼制的记载,如婚丧嫁娶,这些都包含着各种家庭伦理规范,而要使这些规范成为一种社会遵守的伦理,就要使“礼”制度化。

在中国古代,“孝”无疑是家庭伦理中最重要的观念。

《孝经》中有孔子的一段话:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

”这是说“孝”是“天道”常规,是“地道”通则,是人们遵之而行的规矩。

为什么“孝”有这样大的意义?这与中国古代宗法制有关。

中国古代社会基本上是宗法性的农耕社会,家庭不仅是生活单位,而且是生产单位。

要较好地维护家庭中长幼尊卑的秩序,使家族得以顺利延续,必须有一套维护当时社会稳定的家庭伦理规范。

这种伦理规范又必须是一套自天子至庶人都遵守的伦理规范,这样社会才得以稳定。

“孝”成为一种家庭伦理规范,并进而成为社会的伦理制度,必有其哲理上的根据。

《郭店楚简·成之闻之》中说:“天登大常,以理人伦,制为君臣之义,作为父子之亲,分为夫妇之辩。

”理顺君臣、父子、夫妇的关系是“天道”的要求。

君子以“天道”常规处理君臣、父子、夫妇伦理关系,社会才能治理好。

所以,“人道”与“天道”是息息相关的。

“孝”作为一种家庭伦理的哲理根据就是孔子的“仁学”。

以“亲亲”(爱自己的亲人)为基点,扩大到“仁民”,以及于“爱物”。

基于孔子的“仁学”,把“孝”看成是“天之经”“地之义”“人之行”是可以理解的。

一方面,它体现了孔子“爱人”(“泛爱众”)的精义;另一方面,在孔子儒家思想中,“孝”在社会生活实践中有一个不断扩大的过程。

因此,“孝”不是凝固教条,而是基于“仁学”的“爱”不断释放的过程,只有在家庭实践和社会实践中,以“仁学”为基础的“孝”的意义才能真正显现出来。

(二 ) 阐述类文章阅读专题专项提高练一、阅读下边的文字,达成1~3 题。

(9 分,每题 3 分)我们读经典,要有人文情境参加此中。

人文情境,是指阅读经典或认知传统文化精华所必备的、人同其心又同其情的“ 情境” 。

下边谈“ 学术情境” 和“ 艺术情境” 两点。

学术情境就是用求真的心态去认知经典。

如何理解与创建阅读经典的学术情境,传统智慧依旧启示无穷,可从以放学术关系来观察。

一是“ 博与精” 。

学习要博学多才,拓展视线,人们说“ 开卷有利”“ 世事洞明皆学识” 就是这个道理。

我们读《诗经·关雎》“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑” ,再联合《诗经·衡门》“ 岂其食鱼,必河之鲤,岂其娶妻,必宋之子”,其学术背景是古老文化的生殖崇敬。

博,才能“通” ,通,才能达到“ 大方无隅” 的境地。

与博对应的是精,杜甫对作诗的要求是“毫发无遗憾,波涛独老成” ,堪称千锤百炼。

这类全神贯注丝绝不苟且的精选意识,是我们学习经典中应吸取的精神力量。

二是“ 渐与顿” 。

古代经典示务实、求知、求真之法,分渐悟与顿悟两类。

孔子授学以“ 时习之”“ 学而不厌,不厌其烦” ,均是渐习而求知。

与渐习对应的是顿悟。

据《坛经》记录,禅宗五祖弘忍传法,弟子神秀最为优异,作偈语“身是菩提树,心如明镜台,不时勤拂拭,莫使染灰尘” ,柴房小僧惠能认为不好,复作偈语“ 菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,哪处染灰尘” 。

前者明“ 渐” ,后则倡“ 顿” ,由此而被弘忍激赏,传衣钵予惠能,成为六祖。

顿悟启示智慧,激发主观能动性,揭露了一种在求知务实之上的精神超越。

三谈“ 得与失” 。

学习经典,获取简单,舍得难,舍得就是舍去获取,即“ 失” 。

老子是大智慧者,他曾说“ 圣人为腹不为目” 。

林语堂有一句情人节的话:你假如爱一个人,不要给她九十九朵玫瑰,而给她喜爱吃的饱饱吃一顿。

这也许是成心扭曲老子原意,但这类求“ 失” ,与孔子的“ 安贫乐道” 、孟子的“ 舍利取义”思想是默契的。

高考论述类文本3 ——内容理解与分析(题型)+ 真题分析(教师版)内容理解题重在考查把握文章内容的能力。

从全国卷命题看,命题者所设置的选项有的是对文本内容的直接转换,有的是对文本内容进行适度地整合或迁移。

命题人命制错误选项时,常采用“偷换概念、以偏概全、张冠李戴、混淆是非、混淆时态、因果混乱、武断绝对、曲解文意、无中生有”等九种设误手段。

此题型重在考查考生筛选并整合文中信息的能力,难度一般,只要准确定位信息并仔细比对,就能快速判定对错。

一、命题“换位思考”(一)命题者针对“内容理解与分析”题型,常用手段:(二)命题者针对“内容理解与分析”题型,命制错误选项的9种类型及辨析技巧:二、解题要点(一)第一步先将选项切片,分点找对应,定位信息源1.为何切?——因为选项是对文中多个信息点的概括、归纳和整合,一个选项包含了文中多个信息点,其中一般会有信息点被设误。

这多个信息点我们都要在原文中找到依据,若不细切分,就比对不细,导致错误信息点的“漏网”而误判。

2.如何切?——基本原则是将选项拆解,切分成若干片断。

如果是切分复句,一般以一个分句为一个片断;如果是切分单句,可以按照句子主干(主谓宾)的结构切分;有时将较长单句中的某些短语(多充当修饰重要概念的成分)切为片断。

3.如何找?——总的原则是依据切片中的关键词语在文中找到相应的信息源。

而实际情况是,有的选项(或选项中的分句)概括程度较低,与原文中的信息对应程度强,切片后能直接迅速地找到信息源;有的选项(或选项中的分句)概括性强,是跨句子、跨段落的信息整合,不能直接在原文中找到相关词句,切片后须先将原文相关的关键词句的意义提炼压缩,然后再确定信息源。

(二)第二步对照原文信息,从三层级比对在完成切片找对应后,就要根据前文提到的设误陷阱分析判断。

具体来说,可以采用“3级比对法”。

第一步:阅读选项,切分层次,标出关键。

论述类文本阅读选择题文字大都很多,表述很长,应先把选项切分出若干小层次(一般以逗号为一个单位),再将各小层次的主干词或重要的修饰语、限制词标出。

高考论述类文本2——文体知识+真题分析(教师版)许多同学在面对论述类文本阅读题时,由于对阅读材料有陌生感甚至排斥感,常常静不下心来细致认真地阅读文本,而是习惯先看题,然后按“题”索“文”,以求速战速决。

用这种方式解题,每做一道题目甚至是每看一个选项,都要把全文浏览一遍,希望从文本中检索到与本题、本选项有关的内容,如此一来,做完整个阅读题可能要把全文浏览检索多遍,白费时间。

此外,由于每次浏览检索都是走马观花、蜻蜓点水,这样难免会因为主旨把握不准、信息掌握不全、内部关系梳理不顺而导致对选项判断的偏差,从而造成答题的失误。

想要高效完成论述类文本的阅读,提高得分率,需要全面理解论述类文本特征,只有读懂文本内容,探索该文本的考情和题型应对策略才有意义。

以下从论述类文本的特征、类别、三要素——论点、论据、论证(结构和方法)等多个角度出发,结合真题分析,理解并掌握论述类文本特征。

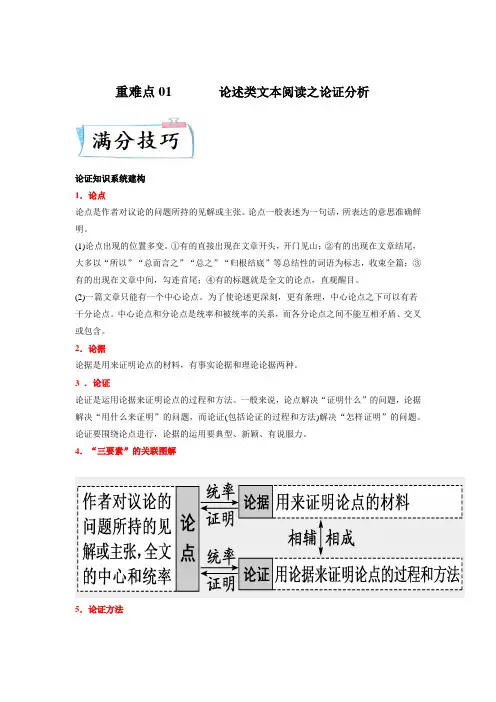

一、论述类文本的三大特征二、论述类文本的类别及特征(一)政论文(二)学术论文(三)文艺评论(四)时评(五)书评三、论述类文本的三要素:论点、论据、论证(一)文章的灵魂统帅——论点(需要证明什么)1. 论点往往是正确、鲜明阐述作者观点的句子,是一篇文章的灵魂、统率。

一篇文章只能有一个中心论点,中心论点之下可以有若干分论点。

中心论点与分论点之间是统率与被统率的关系,而各分论点之间不能相互矛盾、交叉或包含。

2. 论点在文本中的位置:(二)文章的血肉支撑——论据(用什么来证明):是支撑论点的材料,是作者用来证明论点的理由和根据,分为事实论据和理论论据两种。

【注】立论和驳论:(三)文章的骨骼建构——论证(怎样来证明):是用严密论据来证明论点的过程。

论证的目的在于揭示出论点和论据之间的内在逻辑关系。

1. 论述类文本的四大论证结构【注】论证结构是指议论文的行文思路和基本结构,一般由“引论”“本论”“结论”三部分组成,遵循“提出问题(引论)→分析问题(本论)→解决问题(结论)”的“三段论”模式。

论述类文本阅读陕西省咸阳市2023届高三二模语文试题(一)论述类文本阅读阅读下面的文字,完成小题。

千古浩叹《满江红》李来锋孙宇来①“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头,整理旧山河,朝天阙。

”一部电影《满江红》,让不同的观众从中得到不同的体验、启示和摸索。

②千年之前的宋朝,是一个令人爱恨交错的时期,一方面它创造了封建社会历史上一个经济繁华、文化光辉、科技发达的高峰;另一方面却在军事上一败再败、丧权辱国。

先是北宋败于女真族的锋镝,承当了“靖康之耻”这个中国历史上无比惨痛的事件;后是南宋亡于蒙古族的铁蹄,崖山一役,10万军民赴义,一个朝代以君死臣辱的惨烈结局落下了历史的帷幕。

③明朝“开国第一文臣”、主持修撰《元史》的宋濂曾说:“自秦以下,文莫盛于宋。

”历史学家陈寅恪说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

”研究中国古代科技史的学者李约瑟也说:“每当人们在中国的文献中查考任何一种具体的科技史料时,常常会发觉它的主焦点就在宋代,不管在运用科学方面或是在纯洁科学方面都是如此。

”历史是最好的教科书,也是最好的苏醒剂。

从宋朝历史中,我们既要学习经济文化领域获得庞大成功的宝贵体会,更要反思和汲取军事上屡战屡败的惨痛教训。

④我们常说,落后就会挨打。

宋朝的经济、科技、文化并没有落后为何也会挨打?是宋朝的军力不行吗?赵匡胤刚立国时军队20万,到宋真宗时已到达90多万,宋仁宗后更是扩至120余万,军队数量远超对手。

是宋军的武器不行吗?宋朝冶铁技术发达,极大提高了兵器的锋利和坚固程度,还首创了人类史上最早使用热兵器的新纪元。

是宋军的将领不行吗?两宋名将数次力挽国运,比如,“宋良将第一”的曹彬、戍边御敌“先忧后乐”的儒将范仲淹、“中兴武功第一”的韩世忠,更不用说还有令人感叹“撼山易,撼岳家军难”的岳飞了。

⑤居安思危危自小,有备无患患可除。

客观地说,北宋开国之初,就面临着强敌环伺的局面,辽、西夏、金等虎视眈眈,觊觎中原的富庶、江南的繁华。

2023年高考语文毕业班二轮热点题型归纳与变式演练:论述类文本阅读统编版高三总复习专题03论述类文本阅读目录一、热点题型归纳 1【题型一】信息筛选与整合 1【题型二】归纳、概括内容要点 6【题型三】论点、论据、论证12二、最新模考题组练18【题型一】信息筛选与整合【典例分析】阅读下面的文字,完成下面小题。

在早期中国文明研究中,曾长期存在“中原中心论”的观点,研究者把关注的重心完全放在中原地区,认为似乎只有中原才有文明。

但越来越多的考古发现显示,中国文明起源的模式更像是“满天星斗”“群星璀璨”。

文化生态视域下的四大板块之间密切的互动,构成早期中国文明的基本文化生态框架。

东南板块是农耕文明的核心区域。

中国拥有华北的旱作农业与长江中下游稻作农业两个起源区,事实上,在华南地区还发展了园圃农业。

东北地区通过依赖水生资源,发展出来一种定居的狩猎采集经济,又称为“渔猎新石器文化”。

尽管东南板块的各个区域农业开始早晚并不相同,农业形态也各有差异,但普遍具有较高的定居性,这构成了东南板块显著的共性。

西北板块以草原、荒漠、高原等地形为主,这里的初级生产力较低,动物群流动性大。

有了马牛羊等物种后,人类稳定利用草原地带成为可能,随后在这一地区青铜文化的基础上发展出游牧政权及经济。

由于游牧经济并不是自给自足的,一方面需要与农耕群体发展贸易交换,另一方面,游牧群体利用骑射的优势常常劫掠,交换与战争构成了西北板块与东南板块互动的主要方式。

西北板块与东南板块的互动并不是直接发生的,而是通过从东北到西南的生态交错带地区实现的,这个地区堪称中国文明演进的“枢纽”。

文化生态交错带同时具有两个生态区的资源,相比于单个生态区的资源种类更丰富,但是由于它处在两个生态区的交界地带,随着气候环境的变化,这个交界地带的位置频繁迁移,因此,其资源供给具有不稳定性。

生活在这个地带的早期人群,需要根据环境的变化不断调整其文化适应方式。

调整的方式不仅包括生计方式的改变,还包括人群的频繁流动。

专题25 论述类文本阅读——学术论文一、阅读下面的文字,完成下列小题。

哲学社会科学在认识世界、启迪思想、传承文明、创新理论、文化交流等方面发挥着至关重要的作用,能够在多重文化意义之下重叠的生活世界里架起不同解释之间共同认识的桥梁。

发挥哲学社会科学在融通中外文化交流中的价值融通作用。

中国特色社会主义对世界文明的一大贡献是创造了中国式现代化道路和人类文明新形态。

中国特色哲学社会科学揭示了人类文明新形态关于文化与民族、国家、世界关系的真理性原则:携手构建人类命运共同体,这是打造人类和平发展的“共同屋顶”,提出“和平、发展、公平、正义、民主、自由”的全人类共同价值;提出相互尊重、公平正义、合作共赢,建设更具包容性、普惠性的国际秩序;提出共商、共建、共享,建设更加公正合理的全球治理体系;提出不对抗、不冲突,相互尊重,合作共赢建设新型大国关系;倡议并推动“一带一路”建设,建设具有天下意义的共同发展平台。

中国智慧、中国方案、中国力量对跨文化交流的世界哲学的贡献是以文明对话论突破和超越文明等级论。

发挥哲学社会科学在融通中外文化交流中的方法论互学作用。

只有当哲学社会科学拥有有效接受对象、其价值得以传递时,才意味着中外文化交流的实现。

文化交流的方法论需要把“什么是”和“怎么样”结合起来,构建真理与价值相统一的哲学社会科学方法论体系。

在“时间同质化、空间一体化”的互联网时代,中国社会哲学工作者一方面要在文化各个层面展现出中华民族所特有的生存智慧、精神特质、文化血脉;另一方面要融入并丰富世界价值共识,及时地告诉世界一个真实的中国、立体的中国、全面的中国、负责任的社会主义大国,从而有利于推动营造中国当前发展的良好外部环境。

关于文明本质,中国哲学社会科学提出“多彩、平等、包容”的中国思维,为跨文化交流提供了一种新的概念范畴;关于文明关系,中国哲学社会科学提出了“交流、互鉴、共存”的中国主张,为跨文化交流丰富了内容范畴;关于文明发展,中国哲学社会科学提出建构“共商、共建、共享”的中国方案,为跨文化交流指明了方向性目标。

发挥哲学社会科学在融通中外文化交流中的叙事模式互鉴作用。

叙事是实践诠释学的基石,它可以更加直接地呈现和把握实践的个别性和异质性。

比如恩格斯在考察18世纪的英国状况时提出,德国人继承的是基督教唯灵论的传统,法国人继承的是古典唯物主义的传统,英国人则是这两种不同传统的混合。

可见,任何一种哲学叙事模式与其要发挥的社会作用和继承的哲学文化传统相关,任何一种哲学的民族特点也都与社会作用、与继承的哲学文化传统相关。

要讲好中国故事这一叙事模式,首先,要关照当代中国面临的突出文化问题,比如历史虚无主义等对当代青年学生的影响;其次,要深耕于中华优秀传统文化,并进行系统的概括梳理,这主要集中在人与自然、人与社会、人与人、人与自己进行规律性探索;再次,要更好地构建中国精神,宣传好中国精神是民族精神与时代精神的融合,中国精神跨越时空、超越国度、具有当代价值。

(摘编自尹红英《发挥哲学社会科学在融通中外文化交流中的独特作用》) 1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是()A.中国的文明对话论是对文明等级论的一种突破与超越,是对世界哲学的贡献。

B.中外文化交流的实现以哲学社会科学拥有有效接受对象和其价值得以传递为基础。

C.中国哲学社会科学提出的“交流、互鉴共存”的主张,是对文明本质的一种界定。

D.历史虚无主义缺乏文化自信,对当代青年产生负面影响,这不利于讲好中国故事。

2.下列对原文论证的相关分析,正确的一项是()A.文章从价值融通、方法论互学和叙事模式互鉴这三个视角,论述哲学社会科学在创新理论方面的作用。

B.文章第二段具体地、井井有条地阐释了中国特色哲学社会科学真理性原则,层次十分清楚。

C.文章以恩格斯指出的英国混合了德国基督教唯灵论和法国古典唯物主义传统为例,论证了文化融通的观点。

D.文章论述了哲学社会科学在融通中外文化交流中的独特作用,语言既讲究学术性,又不失生动通俗。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是()A.中国主张国家之间要携手构建人类命运共同体,打造人类和平发展的“共同屋顶”,俄乌冲突有悖于这一原则。

B.面对全球气候危机,作为世界上最大的发展中国家,中国推进“碳达峰、碳中和”,彰显了负责任大国的使命与担当。

C.丝绸之路沿线国家经济发展水平差异较大,民族宗教文化诉求不一,因此,新时代应建立包容的丝路文化。

D.北京冬奥会开幕式上二十四节气的生动展示和闭幕式上“折柳送别”的浪漫演绎,是“讲好中国故事”的生动体现。

【答案】1.C2.B3.D【解析】1.本题考查学生筛选信息的能力。

C.“是对文明本质的一种界定”错误,由“关于文明关系,中国哲学社会科学提出了‘交流、互鉴、共存’的中国主张,为跨文化交流丰富了内容范畴”可知,应为“是对文明关系的一种界定”。

故选C。

2.本题考查学生分析论点论据和论证的能力。

A.“在创新理论方面的作用”错误,由标题《发挥哲学社会科学在融通中外文化交流中的独特作用》可知,应为“在融通中外文化交流中的独特作用”。

C.“论证了文化融通的观点”错误,由“发挥哲学社会科学在融通中外文化交流中的叙事模式互鉴作用……比如恩格斯在考察18世纪的英国状况时提出”应为“论证了哲学社会科学的叙事模式可以互鉴的观点”。

D.“生动通俗”错误,文本的语言没有这个特点。

这是一篇典型的学术论文,由“发挥哲学社会科学在融通中外文化交流中的价值融通作用”“提出相互尊重、公平正义、合作共赢,建设更具包容性、普惠性的国际秩序”等可知,文本运用了大量的专业术语,用语严谨、准确、科学。

故选B。

3.本题考查学生分析文本观点态度的能力。

D.“讲好中国故事”是一种叙事模式,北京冬奥会上的二十四节气的展示和“折柳送别”的演绎不属于叙事模式,因此,它们不属于“讲好中国故事”。

故选D。

二、阅读下面的文字,完成小题。

根据比较可信的资料,儒这一名词的最早记载似乎见于《论语·雍也》。

孔子在这里告诫他最得意的学生子夏说:要当就当“君子儒”,千万不要当“小人儒”。

由此可见,儒名之起源应远在孔子之前,因为到了孔子的时代,儒这一阶层已发生了相当大的分化,至少形成了“君子儒”与“小人儒”两极阵营。

故而,我们可以断定,儒的出现一定是在孔子之前的某一个时候。

在中国学术史上,最早探讨儒之起源的是汉代学者刘歆。

据《汉书·艺文志》引其《别录》说,儒家这一流派,大概源于“司徒之官”,他们协助国君顺应自然、阐明教化。

在刘歆看来,他们这些人学习研究的文化典籍在六经的范围内,特别注重仁义和诚信的事务。

他们奉行尧舜传下的治国之道,遵照文王、武王的法制。

为增加自己学说的重要性,他们认为这些内容是“道”的最高理论。

唐尧虞舜之兴隆,商代和周代之繁盛,仲尼的学说,已经用过且有效果。

然而,迷惑的人已经失去儒家学说的精细微妙的道理,邪僻不正的人又随着时世的需要抬高或贬低它,他们背离儒家学说的根本宗旨,随意解说,只求哗众取宠。

后来的学者循其道而行,因此,违反五经的本义,将经义搞得支离破碎,儒家学说就渐渐衰亡了。

这是邪僻不正的儒者造成的弊病。

单就儒的起源来说,刘歆以上的说法当然并非毫无根据,《周礼·大宰》说:“以九两系邦国之民(用九种和协的办法联系天下各国的民众):一曰牧,以地得民;二曰长,以贵得民;三曰师,以贤得民;四曰儒,以道得民……”由此可见,儒之起源甚久,似乎与王官的产生、发展与演变也不无关系。

然而,如果按照清代学者康有为的说法,刘歆佐王莽建新朝出于托古改制的需要而伪造《周礼》,因此《周礼》的说法既没有成为历史事实,也并不可靠。

特别是《周礼》中那些井井有条的种种设计,也不能不引起人们对其历史真实性的怀疑。

刘歆伪造《周礼》的说法不必尽信,刘歆整理《周礼》的目的在当时的政治背景下显然也不是一种为学术而学术的活动。

如果说他依据前人的资料整理《周礼》时排比出一种理想的社会模式,并以儒者“助人君顺阴阳明教化”作为一种政治期待的话,那么我们对此多少应该有点相信。

故而近代学者章太炎接着刘歆的研究往下说,以为包括儒家在内的诸子百家实际上都是出于古代的“王官”。

他在《诸子学略说》中说:“古之学者多出于王官……是故非士无学,非学无士,二者是一而非二也。

”如果从中国古代社会的实际情况来观察,学在官府毕竟是学者公认的事实,故而从这个意义上说,“儒家者流,盖出于司徒之官”虽为推测之辞,但推测的方向似乎并无大错。

(节选自《儒的起源》) 1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是()A.最早记载儒这一名词的文献暂时无法确认,不过根据《论语》中孔子告诫子夏的话可以断定,儒的出现一定在孔子之前。

B.现存史料中,《汉书·艺文志》首次比较具体地探讨儒的起源,因此,《汉书·艺文志》可以视为最早探讨儒的起源的学术专著。

C.由《论语》中记载孔子的话有“君子儒”“小人儒”的说法可知,在孔子的时代,儒这一阶层已发生了相当大的分化。

D.刘歆对儒的起源做出了谨慎的推测:儒家这个流派,大概出自于古代的司徒官,其功能是帮助国君顺应自然、阐明教化。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是()A.本文紧扣文章标题,先后从儒起源的时间和起源的社会身份两个角度进行论证。

B.因为《周礼》是刘歆伪造的文献,作者并没有充分理由把《周礼》作为论据。

C.本文不仅长于引用文献来分析论证,而且对引用文献采取了客观科学的考证态度。

D.文章末段以包含章太炎在内的学者们的共识肯定了刘歆的观点的合理性。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是()A.康有为认为,刘歆出于托古改制的需要而伪造《周礼》,《周礼》关于儒源于“司徒之官”的说法既没有成为历史事实,也并不可靠。

B.《周礼》中井井有条的种种设计引发了人们对《周礼》历史真实性的怀疑,所以,关于刘歆伪造《周礼》的说法并非毫无依据。

C.刘歆整理《周礼》时,加入了儒者“助人君顺阴阳明教化”的政治期待,排比出一种理想的社会模式,却损害了《周礼》的历史真实性。

D.学在官府是学者研究中国古代社会公认的事实,章太炎认同刘歆关于儒的起源的推论,作者也基本认同这一主张。

【答案】1.B2.B3.A【解析】1.本题考查学生对文章内容的理解和分析能力。

B.“《汉书·艺文志》可以视为最早探讨儒的起源的学术专著”中“学术专著”表述错误。

《汉书•艺文志》只是引用刘歆《别录》的部分在探讨儒的起源,其他部分不涉及探讨儒的起源问题,不能称为探讨儒的起源的专著。

故选B。

2.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

B.“因为《周礼》是刘歆伪造的文献”说法错误,原文最后一段“刘歆伪造《周礼》的说法不必尽信”,可见作者并不肯定《周礼》是伪造的。