土壤学(第六章) 土壤空气和热量状况

- 格式:ppt

- 大小:510.50 KB

- 文档页数:10

土壤地理学教学大纲第一部分:土壤地理理论教学大纲一、教学目的和要求土壤地理学是自然地理学与土壤学之间的边缘科学,它是以土壤与地理环境之间的特殊矛盾为对象,研究土壤的发生、发育、分异和分布规律的科学。

《土壤地理学》作为地理与资源环境系地理科学专业的专业必修课,重点阐述土壤剖析、土壤发生、土壤分类、土壤类型、土壤分布以及土壤资源的合理利用与保护等内容。

通过系统学习,使学生掌握土壤地理学的基本知识、基本原理和技能,为后续课程的学习及日后从事相关工作打下基础。

二、课程内容与学时分配课程内容与学时分配表内 容 学 时第一章 绪论 4第二章 土壤矿物质 5第三章 土壤有机质 4第四章 土壤生物 2第五章 土壤水分 4第六章 土壤空气和热量 4第七章 土壤物理性质 4第八章 土壤胶体与土壤吸收性能 4第九章 土壤溶液 2第十章 土壤形成和发育 4第十一章 土壤分类 2第十二章 土壤主要类型 2第十三章 土壤空间分异规律与土壤分区 4合计 45第一章 绪论土壤与人类,土壤与地理环境,土壤概念(重点),土壤性质(重点),土壤剖面划分(重点),土壤地理学研究对象、内容和方法(难点),21世纪土壤科学发展展望作业:1.人类应该以什么样的态度来看待和利用土壤?2.怎样理解土壤在地理环境中的地位和作用,以及土壤和人的关系?3.试从地理环境要素相互联系、相互作用的角度证明地理圈中包含着土壤圈。

4.请亲自观察校园绿地或者附近农田林地,选择一个具体的单个土体,运用所学的知识阐述土壤是一个开放系统,并说明该土壤开放系统中的主导物质能量迁移转化过程。

第二章 土壤矿物质土壤矿物质的来源和组成,土壤原生矿物,土壤矿物质形成与转化(难点、重点),土壤次生矿物(重点),土壤矿物质地理分布作业:1.土壤的基本组成是什么?如何看待它们之间的关系?2.试分析地壳和土壤中元素组成的异同点。

3. 试说明土壤次生粘土矿物的构造特征和共同特性。

4. 如何确定土体硅铁铝率与迁移系数,阐述其土壤地理意义。

土壤学总复习题绪论:1、土壤剖面:有成土作用形成的层次称为土层(土壤发生层),而完整的垂直土层序列称之为土壤剖面。

三个基本层:A层:地表最上端,腐殖质在这一层聚积。

B层:粘粒在这里淀积,称淀积层或过渡层。

C层:不同程度风化物构成,称母质层。

2、肥力:土壤供应植物生长所必需的能力。

有效肥力:在农业实践中,由于土壤性质、环境条件和技术水平的限制,只有土壤中的一部分肥力在当季生产中能表现出来,产生经济效益这一部分费力叫有效肥力,而没有直接反映出来的叫做“潜在肥力”。

3、土壤的概念:能产生植物收获的地球陆地表面的疏松层次。

4、环境土壤学:第一章【土壤矿物质】:1、原生矿物:指那些经过不同程度的物理风化,未改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物。

次生矿物:在风化和成土过程中新形成的矿物。

2、土壤原生矿物以硅酸盐和铝硅酸盐占绝对优势,土壤次生矿物以结晶层状硅酸盐粘土矿物为主。

粘土矿物是在风化和成土过程中所形成的次生矿物。

3、粘土矿物:一个粘土颗粒是由许多层粘土矿物晶胞(片)堆叠形成,而粘土矿物晶胞又是由晶胞的最小构造单元组成。

不同种类的粘土矿物,它们的最小构造单元都是一样的。

但是,基本构造单元之间的连接方式和晶胞结合形式不同,因而形成不同粘土矿物各自的特点。

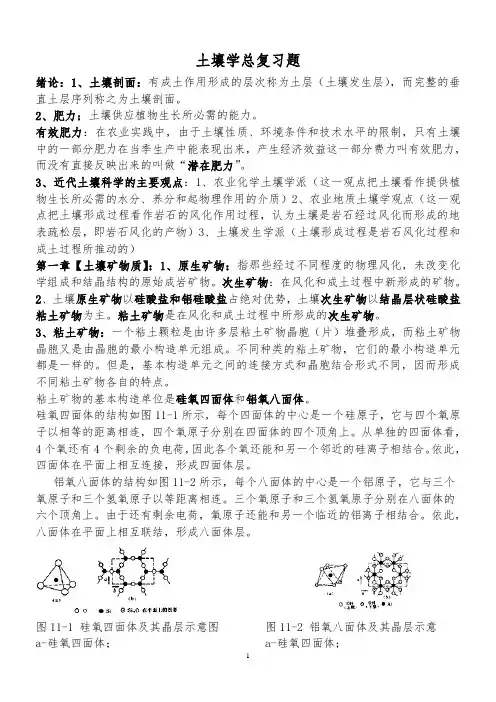

粘土矿物的基本构造单位是硅氧四面体和铝氧八面体。

硅氧四面体的结构如图11-1所示,每个四面体的中心是一个硅原子,它与四个氧原子以相等的距离相连,四个氧原子分别在四面体的四个顶角上。

从单独的四面体看,4个氧还有4个剩余的负电荷,因此各个氧还能和另一个邻近的硅离子相结合。

依此,四面体在平面上相互连接,形成四面体层。

铝氧八面体的结构如图11-2所示,每个八面体的中心是一个铝原子,它与三个氧原子和三个氢氧原子以等距离相连。

三个氧原子和三个氢氧原子分别在八面体的六个顶角上。

由于还有剩余电荷,氧原子还能和另一个临近的铝离子相结合。

依此,八面体在平面上相互联结,形成八面体层。

土壤学复习重点第一章绪论1、土壤的物质组成 : 土壤由矿物质、有机质 ( 土壤固相 ) 、土壤水分 ( 土壤液相 ) 、和土壤空气 ( 土壤气相 ) 三相四类物质组成。

2、土壤肥力 : 指土壤在某种程度上能同时不断地供给和调节植物正常生长发育所需要的水分、养分、空气、热量的能力。

3、土壤生产力 : 土壤生长植物并提供产品的能力, 由土壤本身的肥力属性和发挥肥力作用的外界条件所决定。

4、成土因素 : 气候、生物、地形、母质和时间。

第二章土壤的矿物组成1、矿物 : 矿物是天然产生与地壳中具有一定化学组成、物理性质和内在结构的化合物或单质。

土壤矿物按矿物来源, 可分为原生矿物和次生矿物; 按矿物的结晶状态 , 可分为结晶质和非晶质。

2、岩石 : 岩石是指由一种或数种矿物组成的自然集合体。

3、风化作用 : 风化作用是指地壳最表层的岩石在空气、水、温度和生物活动的影响下 , 发生机械破碎和化学变化的过程。

包括物理风化、化学风化、生物风化三种类型。

4、物理风化 : 指岩石因受物理因素作用而逐渐崩解破碎的过程。

特点: 只能引起岩石形状大小的改变 , 而不改变其矿物组成和化学成分。

5、化学风化 : 指岩石在化学因素作用下, 其组成矿物的化学成分发生分解和改变 , 直至形成在地表环境中稳定的新矿物。

特点: 不仅使已破碎的岩石进一步变细,更重要的是岩石发生矿物组成和化学成分的改变, 产生新的物质。

6、生物风化 : 指动物、植物、微生物的生命活动及其分解产物对岩石矿物的风化作用。

7、构成层状硅酸盐粘土矿物的基本结构单位是硅氧四面体和铝氧八面体。

8、同晶替代 : 是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子替代而晶格构造保持不变的现象。

9、高岭组 :1:1型粘土矿物,晶层由一层硅片和一层铝片重叠而成。

两个晶层的层面间产生了键能很强的氢键 , 不易膨胀。

基层内没有或极少同晶替代现象 , 其电荷数量少。

颗粒较粗、总表面积相对较小 , 可塑性、粘结性、粘着性和吸湿性都较弱。

绪论1.土壤:地球陆地表面能生长植物的疏松表层,具有特殊的形态、性质和功能的自然体。

2.土层:由成土作用形成的层次。

3.土壤剖面:完整的垂直土层序列。

4.土壤圈:覆盖于地球陆地的表面,处于其他圈层的交接面上,成为了连接的纽带,构成了结合无机界和有机界‐‐‐‐即生命和非生命联系的中心环境。

5.土壤肥力:指土壤经常地适时适量地供给并协调植物生长发育所需要的水分、养分、空气、温度、扎根条件和无毒害物质的能力。

6.自然肥力(土壤在自然因素的作用下所发展起来的肥力,是成土作用的产物)7.人为肥力(在耕作熟化过程中发展起来的,是人为因素作用下产生的,是劳动的产物)8.有效肥力(指在生产上表现出来的肥力)9.潜在肥力(指在生产上没有直接表现出来的肥力10.土壤在农业生产和自然环境中的重要性?一、土壤是农林业生产的基础二、土壤是陆地生态系统重要组成部分三、土壤是最珍贵的自然资源。

四、土壤的可持续利用是持续农业的基础。

11.土壤的本质特征是具有肥力,肥力的四大因子是水、肥、气、热。

12.土壤组成如何?土壤学发展过程的三大学派?固相(矿物质95%;有机质5%)液相(土壤水)气相(土壤空气)。

a.农业化学土壤学派(德国,李比希)b.土壤地地质学派(德国—法鲁)c.土壤发生学派(俄国‐倒库切耶夫)固体颗粒(38%)固相(50%)土壤有机物(12%)气相(50%)粒间空隙(50%)液相(50%)土壤学发展过程的三大学派:1.农业化学学派。

(提出矿质营养学说)。

2.农业地质学派(19世纪后半叶)。

3.土壤发生学派(提出土壤是在五大成土因素作用下形成的)。

第一章土壤矿物质1.同晶替换:组成矿物的中心离子被电性相同,大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。

2.土壤矿物质的矿物组成:(一)原生矿物1.原生矿物以硅酸盐和铝硅酸盐为主;以氧化硅和硅酸盐矿物占绝对优势。

常见石英、长石、云母、辉石、角闪石等。

2.原生矿物类型和数量决定于矿物的稳定性;石英最稳定,是粗土粒的主要成分;白云母和长石较稳定,在粗土粒中较多;黑云母、角闪石、辉石等暗色矿物易风化。

土壤学总复习题绪论:1、土壤剖面:有成土作用形成的层次称为土层(土壤发生层),而完整的垂直土层序列称之为土壤剖面。

2、肥力:土壤供应植物生长所必需的能力。

有效肥力:在农业实践中,由于土壤性质、环境条件和技术水平的限制,只有土壤中的一部分肥力在当季生产中能表现出来,产生经济效益这一部分费力叫有效肥力,而没有直接反映出来的叫做“潜在肥力”。

3、近代土壤科学的主要观点:1、农业化学土壤学派(这一观点把土壤看作提供植物生长所必需的水分、养分和起物理作用的介质)2、农业地质土壤学观点(这一观点把土壤形成过程看作岩石的风化作用过程,认为土壤是岩石经过风化而形成的地表疏松层,即岩石风化的产物)3、土壤发生学派(土壤形成过程是岩石风化过程和成土过程所推动的)第一章【土壤矿物质】:1、原生矿物:指那些经过不同程度的物理风化,未改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物。

次生矿物:在风化和成土过程中新形成的矿物。

2、土壤原生矿物以硅酸盐和铝硅酸盐占绝对优势,土壤次生矿物以结晶层状硅酸盐粘土矿物为主。

粘土矿物是在风化和成土过程中所形成的次生矿物。

3、粘土矿物:一个粘土颗粒是由许多层粘土矿物晶胞(片)堆叠形成,而粘土矿物晶胞又是由晶胞的最小构造单元组成。

不同种类的粘土矿物,它们的最小构造单元都是一样的。

但是,基本构造单元之间的连接方式和晶胞结合形式不同,因而形成不同粘土矿物各自的特点。

粘土矿物的基本构造单位是硅氧四面体和铝氧八面体。

硅氧四面体的结构如图11-1所示,每个四面体的中心是一个硅原子,它与四个氧原子以相等的距离相连,四个氧原子分别在四面体的四个顶角上。

从单独的四面体看,4个氧还有4个剩余的负电荷,因此各个氧还能和另一个邻近的硅离子相结合。

依此,四面体在平面上相互连接,形成四面体层。

铝氧八面体的结构如图11-2所示,每个八面体的中心是一个铝原子,它与三个氧原子和三个氢氧原子以等距离相连。

三个氧原子和三个氢氧原子分别在八面体的六个顶角上。

南农专硕农综一考研土壤学复习资料部分第一章土壤矿物质1、层状硅酸盐粘土矿物种类及一般特性1)高岭组:1:1型的晶层结构、非膨胀性、电荷数量少、胶体特性较弱2)蒙蛭组:2:1型的晶层结构、张缩性大、电荷数量大、胶体特性突出3)水化云母组:2:1型的晶层结构、非膨胀性、电荷数量较大、胶体特性一般4)绿泥石组:2:1:1型的晶层结构、同晶替代较普遍、颗粒较小2、非硅酸盐粘土矿物种类1)氧化铁:针铁矿、赤铁矿2)氧化铝:三水铝石3)氧化硅4)水铝英石3、我国土壤粘土矿物的分布规律1)水云母区:包括新疆、内蒙古高原西部、柴达木盆地、青藏高原大部2)水云母—蒙脱石区:包括内蒙古高原东部、大小兴安岭、长白山地、东北平原大部3)水云母—蛭石区:包括青藏高原东南边缘山地、黄土高原、华北平原4)水云母—蛭石—高岭区:包括秦岭山地和长江中下游平原,为一狭长的过渡地带5)蛭石—高岭区:包括四川平原、云贵高原、喜马拉雅山东南端6)高岭—水云母区:包括浙、闽、湘、赣大部和粤、桂北部7)高岭区:包括贵州南部,闽、粤东南沿海,南海诸岛及台湾第二章土壤有机质1、土壤有机质的来源1)高等植物的根系、残茬、根系分泌物2)动植物残体3)土壤中的微生物4)工业和生活废水,废渣,微生物制品,施用的有机肥农药等有机物2、有机质的三种形态1)新鲜有机质(未分解有机质)2)半分解有机质3)腐殖质3、有机质对植物生长的作用1)提供植物需要的养分,是土壤养分的主要来源2)促进土壤团粒结构的形成,改善土壤物理性质3)提高土壤的保水保肥能力,增强对酸碱度变化的缓冲性能4)腐殖质具有生理活性,能促进作物生长发育5)腐殖质具有络合作用,有助于消除土壤污染4、有机质的积累和调控1)种植绿肥,增施有机肥料2)秸秆还田,轮作倒茬3)调节土壤水热状况5、腐殖质分解和转化过程1)腐殖质经过物理化学作用和生物降解,使其方向结构核心与其复合的简单有机物分离,或是整个复合体解体。

第一章绪论一、本章重点1. 认识土壤在农业生产中的重要性。

农业是人类通过土壤进行生物生产,对环境进行物质、能量利用和转换,以获取生存的手段。

土壤是进行农业生产最基本的生产资料,是植物生长的基地或介质,故植物生长离不开土壤。

而人类以土壤为对象和场所,进行耕作、灌溉、施肥等措施管理土壤,协调植物生长所需的各种条件,由此可见,土壤是农业存在和发展的基础,没有土壤就没有农业。

2. 掌握土壤的基本概念,肥力特征及其物质组成。

土壤是一个由固、液、气三相物质组成分散的多孔体。

认识土壤物质组成的复杂性和各种物质构成比例不同,对土壤肥力性状乃至植物生长,都会产生重要影响。

3. 了解土壤是独立的历史自然体。

土壤同自然界其他物质一样,是具有一定物质组成、结构形态、性质和功能的实体。

而这个实体是在漫长的历史长河中逐渐进化,演变形成的,并将继续不断地变化下去。

另外,土壤的形成和变化与环境条件密不可分,可以说是环境塑造了土壤,而土壤的变化过程又深刻地影响着环境。

二、内容提示土壤土壤是地球陆地表面能够生长植物的疏松层。

它是自然因素和人为动长期共同作用的结果。

其本质特征是具有肥力,它能为植物提供水、肥、气、热和扎根条件,满足植物生长发育的需求。

而那些不能生长植物,不具有肥力特征的疏松层,不能视为土壤,就像月球火星表面上的物质一样,只能称为碎屑的矿物质或形成土壤的原材料。

有关对土壤肥力的认识,中外土壤学家的说法还不太统一,但均无本质的差异。

比较认同的看法是:“指土壤能经常适时地供给并协调植物生长所需的水、肥、气、热、固着条件和无毒害物质的能力。

”土壤肥力本身是一个十分复杂、综合的概念,它是土壤性质的综合体现,土壤由固、液、气三相物质组成。

具体说是由矿物质、有机质、水分、空气和生物共同构成的彼此相互联系、相互依赖和相互制约统一的有机整体。

固相——包括颗粒状的矿物质(原生矿物和次生矿物),有机质(含动植物残体及其分泌物、衍生物)和土壤生物(活的微动物和微生物)。