土壤空气和热量答案1土壤空气组成有哪些特点土壤

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

土壤空气的组成特点

土壤空气是土壤中的气体,其中含有大量的氧气、氮气和二氧化碳等气体。

土壤空气的组成在不同的土壤条件下有所不同,但大体上有以下几个特点:

氧气含量较高:土壤空气中氧气的含量通常占总气体的20%~30%。

氧气是生命活动中必不可少的气体,土壤中的微生物和植物都需要氧气进行生命活动。

氮气含量较低:土壤空气中氮气的含量通常占总气体的1%~2%。

氮气是植物生长发育中必需的养分,但土壤中的氮气通常含量较低。

二氧化碳含量较高:土壤空气中二氧化碳的含量通常占总气体的1%~2%。

二氧化碳是植物生长发育中必需的气体,也是植物光合作用

的原料。

水蒸气含量较低:土壤空气中水蒸气的含量通常占总气体的1%~2%。

水蒸气是土壤中的潜在水分,是植物生长发育的重要条件之一。

其他气体含量较低:土壤空气中还含有少量的氢气、氧化碳、硫化氢等气体。

这些气体对土壤中的生命活动有一定的影响,但含量较少。

土壤学试题答案(共7页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-一、名词解释1.土壤:地球陆地表面能生长绿色植物的疏松表层。

2.土壤肥力:在植物生长的全过程中,土壤供应和协调植物生长所需的水、肥、气、热的能力。

3.土壤质地:按照土壤机械组成人为地划分的若干土壤类别,就称为土壤质地。

4.土壤粒级:通常根据土粒直径大小及其性质上的变化,将其划分为若干组,称为~。

5.有机质矿质化作用:复杂的有机质在土壤微生物的作用下进行彻底的分解,形成CO2和H2O的过程。

6.有机质腐殖化作用:有机质在土壤微生物作用下形成结构、成分更为复杂的腐殖质的过程7.同晶异质替代:指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子岁替代而晶格构造保持不变的现象。

8.潜性酸:指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H+和Al3+),交换性氢和铝离子只有转移到溶液中,转变成溶液中的氢离子时,才会显示酸性,故称潜性酸。

9.土水势:把单位数量纯水可逆地等温地以无穷小量从标准大气压下规定水平的水池中移至土壤中某一点而成为土壤水所需做功的数量。

10.凋萎系数:是指植物产生永久凋萎时的土壤含水量,用它来表明植物可利用土壤水的下限。

11.土壤热容量:是指单位质量(重量)或容积的土壤每升高(或降低)1℃所需要(或放出的)热量。

12.阳离子交换量:土壤所能吸附和交换的阳离子的容量,用每千克土壤所能吸附的一价离子的厘摩数表示。

13.盐基饱和度:交换性盐基占阳离子交换量的百分比。

14.氧化还原电位:由于溶液中氧化态物质和还原态物质的浓度关系变化而产生的电位称为氧化还原电位。

15.反硝化作用:反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。

16.土壤发生层:是指土壤形成过程中所形成的具有特定性质和组成的、大致与地面相平行的,并具有成土过程特性的层次。

17.土壤剖面:是一个具体土壤的垂直断面,其深度一般达到基岩或达到地表沉积体的相当深度为止。

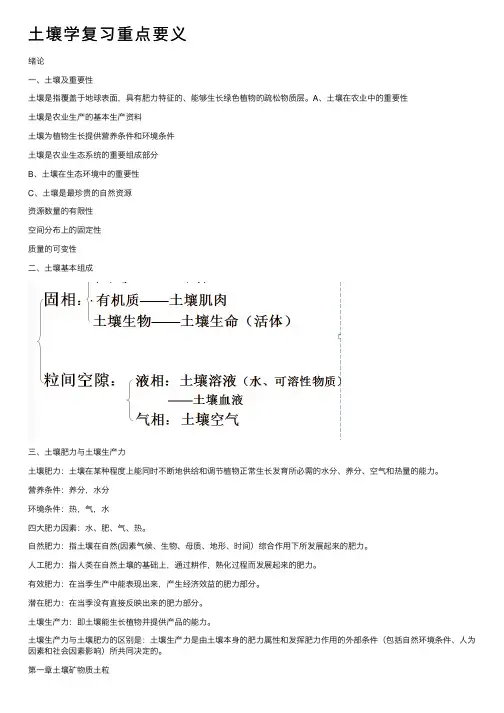

⼟壤学复习重点要义绪论⼀、⼟壤及重要性⼟壤是指覆盖于地球表⾯,具有肥⼒特征的、能够⽣长绿⾊植物的疏松物质层。

A、⼟壤在农业中的重要性⼟壤是农业⽣产的基本⽣产资料⼟壤为植物⽣长提供营养条件和环境条件⼟壤是农业⽣态系统的重要组成部分B、⼟壤在⽣态环境中的重要性C、⼟壤是最珍贵的⾃然资源资源数量的有限性空间分布上的固定性质量的可变性⼆、⼟壤基本组成三、⼟壤肥⼒与⼟壤⽣产⼒⼟壤肥⼒:⼟壤在某种程度上能同时不断地供给和调节植物正常⽣长发育所必需的⽔分、养分、空⽓和热量的能⼒。

营养条件:养分,⽔分环境条件:热,⽓,⽔四⼤肥⼒因素:⽔、肥、⽓、热。

⾃然肥⼒:指⼟壤在⾃然(因素⽓候、⽣物、母质、地形、时间)综合作⽤下所发展起来的肥⼒。

⼈⼯肥⼒:指⼈类在⾃然⼟壤的基础上,通过耕作,熟化过程⽽发展起来的肥⼒。

有效肥⼒:在当季⽣产中能表现出来,产⽣经济效益的肥⼒部分。

潜在肥⼒:在当季没有直接反映出来的肥⼒部分。

⼟壤⽣产⼒:即⼟壤能⽣长植物并提供产品的能⼒。

⼟壤⽣产⼒与⼟壤肥⼒的区别是:⼟壤⽣产⼒是由⼟壤本⾝的肥⼒属性和发挥肥⼒作⽤的外部条件(包括⾃然环境条件、⼈为因素和社会因素影响)所共同决定的。

第⼀章⼟壤矿物质⼟粒形成⼟壤母质的矿物和岩⽯矿物岩⽯的风化作⽤与⼟壤母质⼟壤矿物质⼟粒的组成与特性⼀、主要的成⼟矿物和岩⽯原⽣矿物:来⾃⽕成岩或变质岩次⽣矿物:原⽣矿物、⽕⼭灰或各种风化产物通过化学或⽣物作⽤转变主要成⼟岩⽯:岩浆岩、沉积岩、变质岩⼆、岩⽯的风化作⽤与⼟壤母质风化作⽤:指地壳最表层的岩⽯在空⽓、⽔、温度和⽣物活动的影响下,发⽣机械破碎和化学变化的过程。

物理风化(⼤多属于热⼒学风化)风化作⽤化学风化(溶解、⽔化、⽔解、氧化)⽣物风化(根系机械破碎、⽣物化学作⽤)⼟壤母质:裸露的岩⽯经风化作⽤⽽形成的疏松的、粗细不同的矿物颗粒的地表堆积体,是形成⼟壤的母体。

残积物(⼭地丘陵顶部较⾼部位)坡积物(重⼒⾬⽔冲刷,坡脚、⾕地)洪积物(洪⽔引发,沿⼭麓成带状分布)河流冲积物(成层性,成带性,成分复杂)湖积物(湖⽔泛滥,湖周围)我国主要成⼟母质海积物(海边海相积物,海岸上升、江流⼊海)风积物(风搬运;沙质、黄⼟)黄⼟状沉积物(第四世纪时期黄⼟经冰⽔、洪⽔搬运)冰渍物(冰川夹杂物质搬运沉积)⼟粒按成分可分为:矿质⼟粒、有机质⼟粒⼟粒按粒级可分为:⽯粒、砂粒、粉粒、粘粒机械组成:⼟壤中各粒级矿物质⼟粒所占的百分质量分数叫矿物质⼟粒的机械组成。

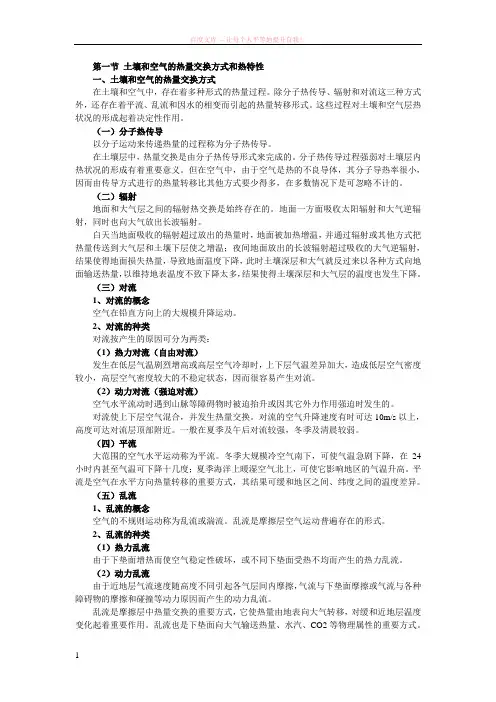

第一节土壤和空气的热量交换方式和热特性一、土壤和空气的热量交换方式在土壤和空气中,存在着多种形式的热量过程。

除分子热传导、辐射和对流这三种方式外,还存在着平流、乱流和因水的相变而引起的热量转移形式。

这些过程对土壤和空气层热状况的形成起着决定性作用。

(一)分子热传导以分子运动来传递热量的过程称为分子热传导。

在土壤层中,热量交换是由分子热传导形式来完成的。

分子热传导过程强弱对土壤层内热状况的形成有着重要意义。

但在空气中,由于空气是热的不良导体,其分子导热率很小,因而由传导方式进行的热量转移比其他方式要少得多,在多数情况下是可忽略不计的。

(二)辐射地面和大气层之间的辐射热交换是始终存在的。

地面一方面吸收太阳辐射和大气逆辐射,同时也向大气放出长波辐射。

白天当地面吸收的辐射超过放出的热量时,地面被加热增温,并通过辐射或其他方式把热量传送到大气层和土壤下层使之增温;夜间地面放出的长波辐射超过吸收的大气逆辐射,结果使得地面损失热量,导致地面温度下降,此时土壤深层和大气就反过来以各种方式向地面输送热量,以维持地表温度不致下降太多,结果使得土壤深层和大气层的温度也发生下降。

(三)对流1、对流的概念空气在铅直方向上的大规模升降运动。

2、对流的种类对流按产生的原因可分为两类:(1)热力对流(自由对流)发生在低层气温剧烈增高或高层空气冷却时,上下层气温差异加大,造成低层空气密度较小,高层空气密度较大的不稳定状态,因而很容易产生对流。

(2)动力对流(强迫对流)空气水平流动时遇到山脉等障碍物时被迫抬升或因其它外力作用强迫时发生的。

对流使上下层空气混合,并发生热量交换。

对流的空气升降速度有时可达10m/s以上,高度可达对流层顶部附近。

一般在夏季及午后对流较强,冬季及清晨较弱。

(四)平流大范围的空气水平运动称为平流。

冬季大规模冷空气南下,可使气温急剧下降,在24小时内甚至气温可下降十几度;夏季海洋上暖湿空气北上,可使它影响地区的气温升高。

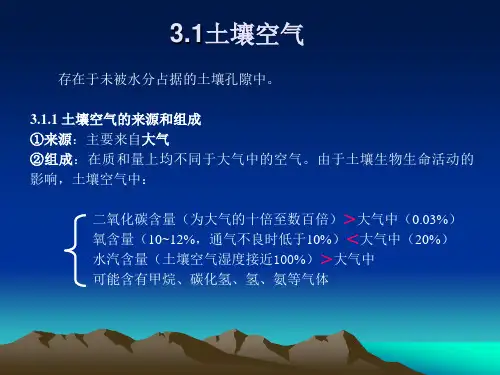

§1.4 土壤空气一、土壤空气的组成特点1、土壤空气中CO 2含量高,O 2含量低;2、土壤空气中水汽含量高;3、土壤空气中的还原性气体,如CH 4,H 2S ,H 24、土壤空气的成分与数量,随季节和土层深度不同而有明显差异。

(1)CO 2含量夏季〉冬季;(2)越深土层CO 2〉浅层二、土壤通气性及其调节⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧灌溉排水中耕松土增施有机肥改善土壤结构改良土壤质地措施改善土壤松紧状况土壤含水量土壤质地土壤结构影响土壤通气性因素处向浓度小处运动。

土壤空气分子由浓度大气体扩散(主):是指整体流动交换方式体通过的能力概念:是指土壤允许气、土壤通气性~12、土壤通气性决定于土壤孔隙的大小及其连通性。

高产土壤要求总孔隙度50%左右,其中空气孔隙大于10%以上。

总孔隙度粘土〉砂土,但小孔隙多。

§1.4 练习题一、名词解释1、土壤通气性:2、气体扩散:二、填空题1、 土壤空气中CO 2含量______(填〈、=、〉)空气中CO 2含量,而O 2含量______(填〈、=、〉)空气中O 2含量,H 2O 汽含量______空气中水汽含量。

土壤空气中CO 2冬季含量______(填〈、=、〉)夏季含量,深层土壤O 2含量______(填〈、=、〉)浅层O 2含量。

2、土壤气体与大气间的气体交换方式有__________和_________,其中最主要的方式是__________,这种方式是气体分子从____________向____________地方运动,因此,土壤空气与大气中的CO2和O2的运动方向是________________________。

3、水汽从气压_______处移向气压_______处,从温度_______处移向温度______处。

三、选择题1、下列气体中属于土壤中还原性气体的是()A、CO2B、O2C、水汽D、H2S2、下列选项正确的是()A、大气中O2含量大于土壤的B、大气中水汽高于土壤的C、大气中CO2含量大于土壤的D、大气中还原性气体高于土壤的3、高产肥沃土壤要求土壤通气孔隙度在()A、10%以下;B、10%以上;C、20%以上;D、20%以下。

第七章土壤空气和热量答案

1. 土壤空气组成有哪些特点?

(1)土壤空气中的CO2含量高于大气

(2)土壤空气中的O2含量低于大气

(3)土壤空气中水汽含量一般高于大气

(4)土壤空气中含有较多的还原性气体

(5)土壤空气的组成不是绝对不变的,它会受其他因素的影响而发生变化。

2. 土壤热量主要有哪些来源?影响土壤热量状况的因素包括哪些?

土壤热量的来源主要包括太阳的辐射能、生物热、地球内热。

影响土壤热量状况的因素包括太阳的辐射强度、地面的反射率、地面有效辐射。

3 土壤热容量与导热率有何区别?

土壤热容量是单位质量(重量)或容积的土壤每升高(或降低)1℃所需要(或放出的)的热量。

在土壤的固、液、气三相物质组成中,水的热容量最大,气体热容量最小,矿物质和有机质热容量介于两者之间。

土壤导热率是在单位厚度(1cm)土层,温差为1℃时,每秒钟经单位断面(1 cm2)通过的热量焦耳数。

固体部分导热率最大,空气导热率最小,水的导热率介于两者之间。

4 土壤温度的时空变化与气温有何不同?

土温的四季变化与气温的变化类似,通常全年表土最低温度出现在1-2月份,最高温度出现在7-9月份。

随着土层深度的增加,土温的年变幅范围逐渐缩小,最高最低温度出现的时间亦逐渐推迟。

土壤温度的日变化随着气温的变化而变化,但与气温相比,土温最高最低温度存在滞后现象,土温的昼夜变幅随深度的增加而缩小,而且最高、最低温度出现时间亦逐渐推迟。

土壤温度的空间变化主要受纬度、海拔高度及地形等因子的影响。

随着维度增高,土壤温度和气温均逐渐降低。

随着海拔升高,土壤温度和气温均降低,但是高山上的土温比气温高。

地形对土壤温度的影响影响表现主要在坡向与坡度方面。

大体表现为北半球的南坡(即阳坡),土温比平地要高,北坡(即阴坡)的情况与南坡则相反。

坡度越陡,南、北坡向的温差就越大。

5 土壤水、气、热的主要调节措施包括哪些?

(1)通过耕作和施肥,改善土壤的物理性质

(2)灌溉和排水措施

(3)混交、间种措施

(4)采用人工覆盖物措施

6 土壤水、气、热三者之间存在什么关系?

土壤水、气、热是组成土壤肥力的重要因素,三者是互为矛盾,又互相制约的统一体。

(1)土壤水和空气土壤含水量达到全容水量时,其大小孔隙往往充满水,造成土壤的通气状况不良,产生植物的涝害。

当土壤含水量达到田间持水量时,其大多数大孔隙充满了空气。

当土壤含水量进一步降低,有许多毛管孔隙也为空气充满。

这时容易造成土壤水的供应不良,形成植物的旱害。

(2)土壤水和土壤温度湿土温度上升慢,下降也慢,不同土层深度的温度梯度也比较小;干土温度上升快,下降也快,而且不同土层深度的温度梯度也比较大。

(3)土壤热量对土壤水、气的影响当土温较高时,土壤的蒸发量也较大,土壤易于失水干燥,易于通气。

土壤不同层次中的温度梯度还可引起土壤水分的运动,即从热处向冷处的运动;特别是土壤冻结时可导致上层滞水,促使土壤过湿和通气不良。