真菌学及进化生物学复习

- 格式:pdf

- 大小:848.44 KB

- 文档页数:16

微生物学复习资料第一章原核微生物的形态、构造和功能伴孢晶体:少数芽孢杆菌在形成芽孢的同时,会在芽孢旁形成一颗菱形、方形或不规那么形的碱溶性蛋白质晶体,称为伴孢晶体〔即ð内毒素〕。

L型细菌:在某些环境条件下〔实验室或宿主体内〕通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷变异型。

1.没有完整而坚韧的细胞壁,细胞呈多形态,有些能通过细菌滤器,故又称“滤过型细菌〞。

对渗透敏感,在固体培养基上形成“油煎蛋〞似的小菌落〔直径在左右〕古生菌:又称古细菌,是一个在进化途径上特别早就与真细菌和真核生物相互独立的生物类群,要紧包括一些独特生态类型的原核生物,如产甲烷菌及大多数嗜极菌。

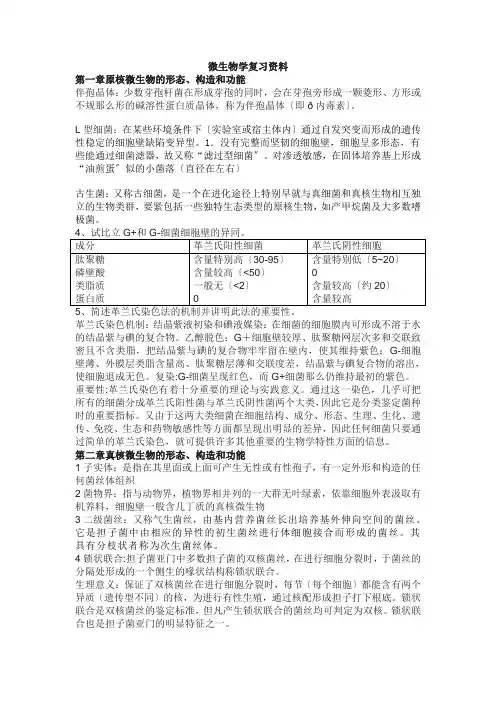

革兰氏染色机制:结晶紫液初染和碘液媒染:在细菌的细胞膜内可形成不溶于水的结晶紫与碘的复合物。

乙醇脱色:G+细胞壁较厚、肽聚糖网层次多和交联致密且不含类脂,把结晶紫与碘的复合物牢牢留在壁内,使其维持紫色;G-细胞壁薄、外膜层类脂含量高、肽聚糖层薄和交联度差,结晶紫与碘复合物的溶出,使细胞退成无色。

复染:G-细菌呈现红色,而G+细菌那么仍维持最初的紫色。

重要性:革兰氏染色有着十分重要的理论与实践意义。

通过这一染色,几乎可把所有的细菌分成革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌两个大类,因此它是分类鉴定菌种时的重要指标。

又由于这两大类细菌在细胞结构、成分、形态、生理、生化、遗传、免疫、生态和药物敏感性等方面都呈现出明显的差异,因此任何细菌只要通过简单的革兰氏染色,就可提供许多其他重要的生物学特性方面的信息。

第二章真核微生物的形态、构造和功能1子实体:是指在其里面或上面可产生无性或有性孢子,有一定外形和构造的任何菌丝体组织2菌物界:指与动物界,植物界相并列的一大群无叶绿素,依靠细胞外表汲取有机养料,细胞壁一般含几丁质的真核微生物3二级菌丝:又称气生菌丝,由基内营养菌丝长出培养基外伸向空间的菌丝。

它是担子菌中由相应的异性的初生菌丝进行体细胞接合而形成的菌丝。

菌物学复习题一、名词解释1、菌落:菌丝几乎沿着它的长度的任何一点都能发生分枝,由于分枝的不断产生而形成一个特征的圆形轮廓的菌落。

2、蘑菇圈:菌丝体通常是由一个中心向四周呈放射状延伸,外围的菌丝体生活力最强,而中心区的菌丝体相继老化死去,于是形成了天然的菌丝环,当产生担子果时,在地面上呈现了环形排列的蘑菇圈,3、内生菌丝:内生菌丝-菌丝体穿透寄主细胞,通过吸器来获取营养。

并不穿破寄主的质膜,而是一种简单的凹入。

4、侧泡复合体:单核的游动孢子内细胞核被一个大的核帽完全包住。

在孢子内含有一个线粒体,线粒体内侧紧靠细胞核,线粒体的外侧连有类脂体和微体。

线粒体—微体—类脂体外围由被称为背膜的双膜系统包围而构成侧泡复合体,侧泡复合体可分解类脂从而释放能量供鞭毛运动。

5、同宗配合:单一的核型含有完成表达所需的全部遗传信息,即同宗配合的交配因子存在于同一染色体上,不需要经过两个菌丝的交配就能完成性的生活史,这是雌雄同体并且自身可孕的结合。

6、“孢子印”:将伞菌的菌盖悬挂在白纸的上方,外罩钟罩,过几天后,在白纸就有由菌褶上落下的孢子形成的印迹,与菌褶同形,可作分类依据。

7、侧囊体:囊状体生在担子间,来源与担子相同,因着生位置不同而有多种名称,如生在菌褶边缘两侧的叫侧囊体8、协调的最适温度:在实际生产实践中,为了培育健壮的菌丝体,常常要求比菌丝体生长的最适温度(生理最适温度)略低2-3℃,这就是“协调的最适温度”。

9、菌丝生长单位(G):Trinci 1974年提出了一个菌丝生长单位(G)与菌丝分枝数目的相关公式。

G=菌丝总长度/菌丝顶端数目在菌落生长中,任何一种的菌丝生长单位是不变的,所以菌丝顶端的数目总是与菌丝的长度和细胞质的体积保持一定的比例。

10、外生菌根:外生菌根的菌丝体紧密地包裹在植物根系的表面,形成外拟薄壁膜层称为菌鞘(哈氏网),不侵入根细胞内,仅在根细胞的间隙间蔓延,对植物体的营养索取量甚微,故与植物平安相处。

一,拉丁文Pythium腐霉属Sclerotium小核菌属Rhizopus根霉属Erysiphe白粉菌属Ustilago黑粉菌属Meliola小煤炱属Peronospora霜霉属Ceratocysis长喙壳属Colletotrichum炭疽菌属Fusarium镰孢属Alternaria链格孢属Botrytis葡萄孢属Sclerotinia核盘菌属二,名词解释1、真菌:有真正的细胞核,没有叶绿素,能进行有性和无性繁殖,能产生孢子。

营养体通常是丝状且具有分枝结构的,具有细胞壁,并且能吸收营养型的生物。

2、锈菌的多型现象:许多锈菌可产生两种以上的孢子。

3、生活史:指菌物孢子经过萌发、生长和发育,最后又产生同一种孢子的整个生活过程。

4、转主寄生:指生活史中各阶段能在不同种的寄主上度过寄生生活的现象。

5、变种:同种病原物的不同群体在形态上没有任何差别,在寄生性上对不同科、属的寄生植物也有不同。

6、子囊果:为子囊菌类产生子囊的子实体。

三、简答题2、载包体类型分生孢子梗、分生孢子梗束(孢梗束)、分生孢子座、分生孢子盘、分生孢子器3,写出白粉菌中常见属5个,并简要写出它们的病原特征。

1) 白粉菌属:闭囊壳内有多个子囊,附属丝发达、菌丝状,生于闭囊壳下或者四周2)单丝壳属:附属丝菌丝状,生于闭囊壳上或者四周或“赤道带”,闭囊壳内有1个子囊3)布氏白粉属:附属丝不发达、较短,闭囊壳内有多个子囊4)叉丝壳属:附属丝生于闭囊壳“赤道带”上,顶端多轮二叉状分支,闭囊壳内有多个子囊5)叉丝单囊壳属:附属丝生于闭囊壳顶部,顶端多轮二叉状分支,闭囊壳内有1个子囊6)钩丝壳属:附属丝:顶端呈钩状,闭囊壳内有多个子囊4,国内外真菌学家的主要贡献。

答:1),米里奇发表《植物新属》第一个用显微镜观察真菌并且培养真菌。

2),弗里斯《真菌系统》3),狄巴利将进化论引入真菌学,近代真菌学奠基人。

4),萨卡度,真菌分类的奠基人,用拉丁文编著《真菌汇编》5),戴芳澜《真菌形态与分类》5,真菌有性生殖的结合方式。

第一章绪论1.第一个用显微镜研究真菌的学者是意大利的P.A.Micheli(1679-1737)2.德国人H.A.De.Barry(1831-1888)第一个把进化论概念引入真菌分类的人3.意大利真菌学家P.A.Saccardo(1845-1920)对大量资料进行整理,用拉丁文编成《真菌汇刊》4.达尔文的物种起源第二章真菌的营养体真菌的定义:①真菌细胞具有真正的细胞核②通常为分支繁茂的丝状体,菌丝呈顶端生长③有硬的细胞壁,大多数真菌的壁主要成分为几丁质和葡聚糖④通过细胞壁吸收营养物质,分泌胞外酶降解不被吸收的多聚物为简单化合物而吸收,是异养型⑤借助有性和无性的繁殖方式产生孢子延续种族一、丝状真菌的营养体1.直径5-10um,成管状,顶端为圆锥形,由细胞壁,细胞膜,细胞质细胞核构成菌丝老化:发生自容而被降解,有些老菌丝细胞能累积大量脂肪类物质与壁组成一层及厚的次生壁称为厚垣孢子2.隔膜:由菌丝细胞壁向内作环状生长而形成的,分为有隔菌丝和无隔菌丝无隔菌丝:低等,菌丝无隔且多核,是无隔多核体有隔菌丝:高等,隔膜将菌丝分为许多小室,是有细胞核存在的一个固定细胞质体积的功能单位分类:①单孔型:只有一个较大的中心孔——子囊菌,半知菌菌丝②多孔型:有许多小孔③桶孔型:有一个中心孔,孔的直径较大——担子菌功能:①防止细胞质流失——用于防治机械损伤后的细胞质流失的有效结构②支持菌丝强度——增加了最大机械强度而对细胞内含物的运动起最小阻碍3.菌落:菌丝几乎沿着它的长度的任何一点都可发生分支,由于分值的不断产生而形成一份特征性的圆形轮廓的菌落4.菌丝的组织:①疏丝组织:为疏松交织组织,菌丝体常兴德,平行排列,它们相对独立易识别②拟薄壁组织(密丝组织):紧密排列的等角形或卵圆形,失去独立性不易识别。

菌丝构成了真菌各种不同类型的营养结构和繁殖结构二、菌丝的变态和营养结构1.菌丝的变态:①厚垣孢子,芽孢或膨大细胞:抵抗不良环境(休眠体)②吸器:吸收营养物质③附着胞、侵染垫:固定菌丝(分泌粘液)、侵入植物细胞壁④粘性菌球、菌环和菌网:捕食⑤匍匐菌丝和假根:吸收养分2.菌丝特殊的营养体①菌丝束、菌索:在缺少营养的条件下产生的,可更好地吸收营养物质②菌核:休眠结构,同时是糖类和脂类等营养物质的贮藏体③子座:许多有隔菌丝体生长到一定时期产生的菌丝聚集物,可在上面产生繁殖体(子实体),并可度过不良环境三、单细胞菌丝-——酵母1.形态:多种多样,除椭圆形外还有圆柱形,卵圆形,三角形等,有的酵母细胞出芽繁殖后,芽细胞不脱落延伸成链而形成假菌丝或形成菌丝2.繁殖:①有性繁殖:产生子囊孢子进行繁殖,通过诱导培养②无性繁殖:裂殖,芽殖(一端芽殖,两端芽殖,多端芽殖)在子细胞上留下胎痕,在母细胞上留下牙痕假菌丝:在酵母出芽繁殖过程中,芽体往往不与母体脱落又出芽,许多酵母细胞首尾相接而形成假的菌丝链(分类学第三章菌丝的生长一、丝状真菌的生长1.顶端生长的机制顶端延伸区:近似半椭圆形,菌丝于顶端的生长延伸区含有一个顶体和许多泡囊结构,通过顶端延伸长而生长成菌丝体,顶端之后的菌丝细胞壁变厚而不再延长泡囊内含物:①水解酶类:蛋白酶,纤维素酶,几丁质酶——破坏原有细胞壁②前体物③合成酶:葡聚糖泡囊的三重性:①运输细胞壁溶解酶去破坏原来壁组成之间的健②运输新的壁物质,并在壁合成酶的作用下进入细胞壁中,增加壁的面积③在生长期间,由于囊泡于原生质膜融合而增加了原生质膜的表面积泡囊形成过程:内质网上以水泡形式转移至高尔基体→进行浓缩加工,将泡囊的类内质网膜转化成类原生质膜→转移至菌丝顶端→与原生质膜融合,释放内含物于细胞壁中。

微生物学复习资料微生物学复习资料1微生物复习整理材料一、名词解释1.微生物:是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。

它们都是一些个体微小、结构简单的低等生物,包括属于原核类的细菌(真细菌和古生菌)、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体和衣原体;属于真核类的真菌(酵母菌、霉菌、蕈菌)、原生动物、显微藻类;以及属于非细胞类的病毒、亚病毒(类病毒、拟病毒、朊病毒)。

2.微生物学:是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学,其根本任务是发掘、利用、改善和保护有益微生物,控制、消灭或改造有害微生物,为人类社会的进步服务。

3.细菌:是一类细胞细短、结构简单、胞壁坚韧、多以二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物。

4.细胞壁:是位于细胞最外的一层厚实、坚韧的外被,主要成分为肽聚糖,具有固定细胞外形和保护细胞不受损伤等多种生理功能。

5.原生质体:指在人为条件下,用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素抑制新生细胞壁的合成后,所得到的仅有一层细胞膜包裹的圆球状渗透敏感细胞。

7.细胞质:是指被细胞膜包围的除核区以外的一切半透明、胶体状、颗粒状物质的总称。

8.核区:又称核质体、原核、拟核或核基因组,指原核生物所特有的无核膜包裹、无固定形态的原始细胞核。

9.糖被:包被于某些细菌细胞壁外的一层厚度不定的透明胶体物质。

10.荚膜:是糖被的一种,包裹在细菌细胞壁外,有固定层次的胶黏物,一般成分为多糖、少数为多肽或多糖与肽的复合物。

11.鞭毛:生长在某些细菌表面的长丝状、波曲的蛋白质附属物。

具有运动功能。

12.芽孢:某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量低、抗逆性强的休眠构造,无繁殖功能。

13.孢囊:是一些固氮菌在外界缺乏营养的条件下,由整个营养细胞外壁加厚、细胞失水而形成的一种抗干旱但不抗热的圆形休眠体。

1、生物进化:张旳(1998生物进化是生物与其生存环境相互作用的过程中,其遗传系统随时间而发生的一系列不可逆的改变,并导致其相应的表型的改变。

在大多数情况下,这种改变导致生物总体对其生存环境的相对适应。

”2、进化思想与进化学说拉马克法国博物学家;生物学伟大的奠基人之一;发明了生物 _学一词;最先提岀生物进化的学说;是进化论的倡导者和先驱;首次将动物划分为无脊椎动物和脊椎动物;首次提出进化学说(“拉马克学说”),提岀了两个法则:用进废退;获得性遗传;是古无脊椎动物学的创始人。

《物种起源》1859年达尔文提出以自然选择为基础的生物进化论。

达尔文进化学说的主要内容:①变异和遗传②自然选择(核心)③性状分歧、种形成、绝灭和系统树3、人类与其他动物的区别:社会属性。

人的双重属性:自然属性和社会属性。

人科中仅现存的一属一种。

智人的四大人种:黄白黑棕。

人是由南方古猿(直立行走,前肢能灵活的使用和制造工具)进化而来,能人(大脑扩大,能直立行走,能制造简单工具)T直立人(与能人相比,直立人有更大的大脑,更扁平的脸,和一个更像现代人的鼻子。

他们使用火和更先进的工具)T智人(眉脊相比直立人已大幅降低,脸部也更加扁平)人类起源的两种学说:单一地区起源,多地区起源4、物种:Meyr-陈世骧的物种概念(也称现代物种概念):物种是由种群组成的生殖单元(与其它物种在生殖上隔离),在自然界占有一定的生境地位(E. Meyr,1982),在宗谱上代表一定的分支(陈世骧, 1983)。

物种形成的三个环节:①遗传变异(物种形成的原材料)②自然选择(影响物种形成的方向)③隔离(物种形成的重要条件)。

形成方式:(1)渐变式种形成:线系分支是渐进的,新种(B)的形成是通过亚种(B1和B2)等中间阶段达到与原有物种(A)的生殖隔离。

①异域种化同一物种由于地理隔离分别演化为不同的物种。

②同域种化同一物种在相同的环境,由于行为改变或基因突变等原因演化为不同的物种。

微生物复习题一、名词解释1、微生物:一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。

特点:个体微小、构造简单、进化地位低。

2、芽孢:在细胞内形成的一个圆形或椭圆形,厚壁,含水量少,抗逆性强的休眠结构。

芽痕:酵母出芽繁殖时,子细胞与母细胞分离,在母细胞壁上都会留下痕迹称为芽痕。

3、伴孢晶体:少数芽孢杆菌产生的糖蛋白昆虫毒素。

(少数芽孢杆菌在形成芽孢的同时,会在芽孢旁形成一颗菱形或双锥形的碱溶性蛋白晶体称为伴孢晶体。

)4、锁状联合:为两核细胞分裂产生双核菌丝体的一种特有形式。

常发生在菌丝顶端,开始时在细胞上产生突起,并向下弯曲,与下部细胞连接,形如锁状。

5、①假菌丝:酵母菌进行芽殖后,长大的子细胞不与母细胞立即分离,并继续出芽,细胞成串排列,各细胞间仅以狭小的面积相连,这种藕节状的细胞串称为假菌丝。

②真菌丝:酵母菌在进行芽殖时,子细胞与母细胞相连,且其间的横膈面积与细胞直径一直,呈竹节状的细胞串,称为真菌丝。

6、病毒:是比细菌更微小,能通过细菌滤器,只含有一种核酸(脱氧核糖核酸或RNA),仅能在活细胞内生长繁殖的非细胞形态的微生物。

真病毒:至少含有核酸和蛋白质两种组分。

7、①烈性噬菌体:感染细胞后,能短时间内在寄主细胞内增殖,产生大量子代噬菌体并引起细菌裂解的噬菌体。

②温和噬菌体:噬菌体感染细胞后,将其核酸整合(插入)到宿主的核DNA上,并且可以随宿主DNA的复制而进行同步复制,在一般情况下,不引起寄主细胞裂解的噬菌体。

8、效价:每毫升试样中所含有的具侵染性的噬菌体粒子数。

9、噬菌斑:噬菌体侵入宿主细胞后在菌苔上形成的一个具有一定形状、大小、边缘和透明度的小圆斑。

嗜菌斑:喜好在某些特殊情况下如高渗、强酸、强碱下生长的噬菌体。

10、支原体:一类无细胞壁,介于独立生活和细胞寄生生活间的最小型原核生物。

11、选择性培养基:是指根据某种微生物的特殊营养要求或其对某化学、物理因素的抗性而设计的培养基。

12、同步生长:通过同步培养的手段而使细胞群体中各个体处于分裂步调一致的生长状态。

1常见的酵母菌,只能以单细胞形态存在,能通过芽殖或裂殖方式进行繁殖。

2菌丝可分为有隔菌丝和无隔菌丝。

3植物病原菌属于三个范畴营杀死型、营活体型、营半活体寄生型。

4菌丝体的变态结构菌环、吸器、假根、附着胞、菌索、菌核、子座。

5根状菌索的作用吸收营养、过度不良环境、再生。

6真菌界包括壶菌门、接合菌门、子囊菌门、担子菌门。

7原生生物界粘菌门、网柄菌门、集胞菌门、根肿菌门。

8管毛生物界卵菌门、丝壶菌门、网粘菌门。

9无性繁殖可明显增加重组和形成新的基因型。

10减数分裂包子真菌——全型:有丝分裂孢子真菌——无性型。

11系统发育概念包括:单元进化、姊妹群关系、多元进化(polyphyly)平行进化(paraphyly)。

12真菌学家采用很多类型的特征有助于它们的进化研究,包括形态学、解剖学、超微结构特征、生物化学、核酸序列及各种其它特性。

壶菌是真菌界中唯一的产生能动细胞的真菌生物学家定义真菌是真核的,产生孢子的,无叶绿素的生物,具有吸收式营养方式,一般能进行有性和无性繁殖,其称为菌丝的丝状、分枝体细胞结构典型地包被有细胞壁。

卵菌门与真正真菌的主要区别和特征:1. 无性繁殖产生双鞭毛游动孢子,长的茸鞭向前,短的尾鞭向后。

⒉游动孢子超微结构特征各式各样。

⒊产生二倍体菌丝体,减数分裂发生于发育中的配子囊内。

⒋卵配生殖为配子囊接触交配,产生厚壁的有性孢子,即卵孢子(oospore) 。

⒌细胞壁成份主要为β-葡聚糖,但也含有氨基酸羟基脯氨酸以及少量的纤维素。

⒍线粒体为管状脊。

⒎生物化学和分子学特征多样。

所有根肿菌都产生游动孢子,游动孢子前生双鞭毛,为尾鞭型,尾鞭不等长。

子囊内典型具有8个子囊孢子子囊菌完全根据有性繁殖结构进行划分和分类子囊菌也具有两个明显的繁殖阶段:有性阶段形成子囊和子囊孢子;无性阶段在同一菌丝体上在不同时间产生孢子。

子囊菌的无性繁殖可通过裂殖(fission)、断裂(fragmentation)或形成厚垣孢子或分生孢子。

名词解释:菌物:菌物是具有真正细胞核,常不含叶绿素,无根茎叶的分化,大都以分枝的丝状体吸收营养(腐生或寄生),一般都能进行无性和(或)有性繁殖并可产生抱子的一类生物。

真菌(fungus ):是一类具有细胞壁和典型细胞核结构,缺乏叶绿素,没有根、茎、叶的分化,能进行无性或有性繁殖的真核细胞型微生物。

抱子囊的层出形成:顶端膨大,基部产生横壁,形成长筒状游动抱子囊,顶端开一圆孔,抱子顺序游出,产生第二个抱子囊,伸入旧抱子囊空壳中,重复3-4次,一个套一个(抱子囊的层出形成),这是水霉属的主要特征。

双游现象:水霉属常产生两种类型的游动抱子,即初生的游动抱子和次生的游动抱子,这种现象称双游现象。

是否形成次生抱子与环境条件有关。

菌落:菌丝几乎沿着它的长度的任何一点都能发生分枝,由于分枝的不断产生而形成一个特征的圆形轮廓的菌落。

网结现象:在菌落发育的后期,菌丝之间互相接触,在菌丝接触点相近的壁局部降解而发生菌丝的融合,使菌落形成一个完整的网状结构。

隔膜:高等真菌的菌丝中具典型的横壁叫做隔膜。

厚垣抱子:在不良环境条件下,一些真菌的菌丝中经常见到不规则的肥大的菌丝细胞,菌丝细胞内的原生质收缩,变圆,外面形成一层厚壁,以抵抗不良环境,表面一般具有刺或瘤状突起。

外生菌丝:菌丝体生长在寄主细胞间,营养物质通过寄主细胞壁或膜来吸收。

内生菌丝:菌丝体穿透寄主细胞,通过吸器来获取营养。

并不穿破寄主的质膜,而是一种简单的凹入。

围绕着吸器,寄主细胞常常形成包围吸器的囊状的鞘。

整体产果式(Holocarpic):指一个有机体的整个原植体全部转化成一个或多个生殖结构。

分体产果或分体造果(Eucarpic):在菌体的某些部位形成生殖结构,而菌体自身则继续行使其营养体功能。

菌核:是由菌丝聚集和粘附而形成的一种休眠体,同时它又是糖类和脂类等营养物质的储藏体。

菌核具有各种形态,色泽和大小差异也很大。

如雷丸的菌核可达15kg,而小的菌核只有米粒大小。

进化生物学绪论一、名词解释1.进化:广义进化指的是事物的变化发展。

它包含了宇宙的演化即天体的消长,生物的进化,以及人类的出现和社会的发展。

2.生物进化:生物在与其生存环境相互适应作用过程中,其遗传系统随时间而发生一系列不可逆的改变,并导致相应的表型改变,在大多数情况下这种改变导致生物体对其生存环境的相对适应。

(张昀)3.生物进化论:是研究生物界进化发展的规律,以及如何运用这些规律的科学。

它的主要研究对象是生物界的系统发展,当然也包括某一物种或某一完整的生物类群的发展。

其重点是研究生物如何由简单向复杂,由低等向高等的发展过程。

4.进化生物学就是研究生物进化的科学,不仅包括进化的过程,更重要的是研究生物进化的原因、机制、速率和方向,是回答为什么的科学,是追究事物或过程的因果关系的科学。

进化生物学是在生物进化论随着分子生物学的发展由推论走向验证,由定性走向定量的过程中应运而生的科学。

5.灾变论:认为地球在不同时期,不同地点发生了巨大的“灾难”,毁灭了当时的动植物,以后由其他地方迁来的新的类型,所以不同地层有不同化石的类型。

(多次创造,每次均不同。

认为生物的改变是突然发生的,是整体地消灭和整体地重新被创造的。

反对一个物种从另一个物种演变而来的思想。

)6.新灾变论:认为在宇宙和地球演化过程中发生过一系列剧烈而突发的灾变事件,从地球演化历史来看,这些事件发生的时间是相对短促的,但能量极高,影响面广,同时引起地球上的生物集群绝灭。

发生灾变的原因主要归因于地球外来因素,如超新星爆发,小行星撞地球等。

7.中性突变:中性突变是指不影响蛋白质功能的突变,也即既无利也无害的突变,如同工突变和同义突变。

二、比较拉马克学说和达尔文学说的异同。

相同点:两人都认为生物是可变的,并支持进化论;遗传法则上,拉马克提出“用进废退”和“获得性状遗传”;由于历史的局限,达尔文也认为,生物性状符合“用进废退”和“获得性状遗传”的规律。

不同点:起源上不同:拉马克主张,最原始的生物源于自然发生,生物进化是多元的;达尔文主张物种具有共同起源(一元论)对于进化的机制两人见解不同,拉马克主张“用进废退和获得性状遗传”,强调了环境变化在生物变异方面所起的“诱导”,但却主张变异是以生物本性即内因(一种趋于完善的需求)为主因。

真菌的遗传多样性与进化真菌是生物界中一类非常独特的生物,它们不仅在形态、生态、生活习性、代谢功能等方面具有极大的多样性,而且在遗传多样性方面也极为丰富。

真菌包括了许多不同的类群,如担子菌、子囊菌、接合菌、隔壁菌、丝壳菌等等,它们之间的遗传关系很复杂,在真菌的分类和进化研究中,遗传多样性是一个非常重要的方面。

一、真菌的遗传多样性真菌具有高度的遗传多样性,这是由于它们的生殖特性和基因组结构的复杂性所决定的。

1.生殖特性真菌繁殖方式多样,包括无性繁殖和有性繁殖两种方式。

无性繁殖可分为片段繁殖和孢子繁殖。

孢子繁殖可以分为无性孢子繁殖和有性孢子繁殖。

通过不同的繁殖方式,真菌在基因水平上产生了巨大的遗传多样性,很大程度上影响了真菌的种群结构和进化历史。

2.基因组结构真菌的基因组结构非常特殊,每个细胞核都含有多个染色体,而且基因组大小和基因数量都相当大。

此外,真菌的基因组中还含有大量的可移动基因元件,如转座子、反转录转座子等,这些元件可以在基因组中产生基因重组和基因重排,进一步增加真菌基因的多样性。

二、真菌的进化真菌的进化历史非常悠久,早在地球上出现的生物之一。

它们经历了漫长的进化过程,通过各种复杂的生态互动和基因水平的变异、重组和选择,逐渐演化成了现在大量多样的真菌类群。

1.真菌的系统发育关系真菌的分类非常庞大,至今已经有超过10万个已知的真菌物种。

通过对真菌的系统发育关系进行研究,可以探究真菌的进化历史和各类真菌之间的亲缘关系。

在过去的几十年间,随着分子生物学和生物信息学的发展,真菌的系统发育关系已经得到了极大的提高。

现在真菌的分类已经建立了较为完整和准确的分类体系。

2.真菌的适应性进化真菌具有广泛的适应性,它们可以生存在极端环境下,如食盐湖、火山温泉、深海底等地方,甚至可以在其他生物无法生存的环境中生存繁殖。

在这些环境下,真菌往往通过基因水平的变异、重组和选择,逐渐产生了适应性进化,使其适应了不同的环境条件,发挥了重要的生态功能。

微⽣物学复习要点整理版(含答案)微⽣物学复习要点1.微⽣物的五⼤共性?(1)体积⼩,⾯积⼤(2)吸收多,转换快(3)⽣长旺,繁殖快(4)适应强,易变异(5)分布⼴,种类多 2.细菌常见的⼏种形状?基本上形态为:球状、杆状、螺旋状少数形态:丝状、三⾓形、⽅形和圆盘形⾃然界中各种形状细菌数量⽐较:杆菌〉球菌〉螺旋型菌>其他型细菌 3.细菌细胞壁的主要功能?①维持细胞的形状②保护作⽤(使细胞免受外⼒损伤,阻挡有害物质进⼊细胞)③细胞⽣长、分裂和鞭⽑运动必需④与细菌的抗原性、致病性和对噬菌体的敏感性有关 4. G+、G-细胞壁成分、结构的区别?⑴⾰兰⽒阳性细菌:肽聚糖,磷壁酸①厚度⼤(20-80nm),化学成分简单,90%肽聚糖和10%磷壁酸组成②肽聚糖 :肽聚糖=短肽链+聚糖链(肽聚糖为真细菌细胞壁的特有成分) 聚糖: N -⼄酰葡萄糖胺(G) 通过β-1,4-糖苷键相连成长链⾻架a.青霉素抑制四肽侧链和⽢氨酸五肽桥之间的连接N -⼄酰胞壁酸(M) b 溶菌酶识别、⽔解位点β-1,4-糖苷键多肽:四肽尾(四肽侧链)(L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala) 肽桥: (变化较⼤,最常见的是⽢氨酸五肽-(Gly)5- )肽聚糖多种类变化的原因是肽桥的不同。

③磷壁酸:特有的化学成分酸性多糖,主要成分为⽢油磷壁酸和核糖醇磷壁类型: 壁磷壁酸与肽聚糖分⼦以酯键共价结合,带有负电荷(羟基)与肽聚糖相连(壁磷壁酸)膜磷壁酸由⽢油磷酸链分⼦与细胞膜上的磷脂进⾏共价结合与细胞膜相连(膜磷壁酸或者脂磷壁酸)⑵⾰兰⽒阴性细菌:肽聚糖,脂多糖,磷脂,脂蛋⽩①厚度:⽐G+细菌薄,分内壁层和外壁层内壁层:肽聚糖,不含磷壁酸外壁层:外层-脂多糖:类脂A,核⼼多糖,O-特异侧链,中间层-磷脂,内层-脂蛋⽩②肽聚糖单体与G +菌基本相同不同点如下:a.四肽尾的第3个氨基酸不是L-Lys ,⽽是m-DAP (内消旋⼆氨基庚⼆酸)四肽侧链四肽侧链肽桥→←四肽侧链肽键??→←M M G -1,4-→←糖苷键βb.没有特殊的肽桥。

微⽣物复习题及历年考试题微⽣物复习题1、微⽣物:⼀切⾁眼看不见或看不清的微⼩⽣物的总称。

特点:个体微⼩、构造简单、进化地位低。

2、芽孢:在细胞内形成的⼀个圆形或椭圆形,厚壁,含⽔量少,抗逆性强的休眠结构。

芽痕:酵母出芽繁殖时,⼦细胞与母细胞分离,在母细胞壁上都会留下痕迹称为芽痕。

3、伴孢晶体:少数芽孢杆菌产⽣的糖蛋⽩昆⾍毒素。

(少数芽孢杆菌在形成芽孢的同时,会在芽孢旁形成⼀颗菱形或双锥形的碱溶性蛋⽩晶体称为伴孢晶体。

)4、锁状联合:为两核细胞分裂产⽣双核菌丝体的⼀种特有形式。

常发⽣在菌丝顶端,开始时在细胞上产⽣突起,并向下弯曲,与下部细胞连接,形如锁状。

5、①假菌丝:酵母菌进⾏芽殖后,长⼤的⼦细胞不与母细胞⽴即分离,并继续出芽,细胞成串排列,各细胞间仅以狭⼩的⾯积相连,这种藕节状的细胞串称为假菌丝。

②真菌丝:酵母菌在进⾏芽殖时,⼦细胞与母细胞相连,且其间的横膈⾯积与细胞直径⼀直,呈⽵节状的细胞串,称为真菌丝。

6、病毒:是⽐细菌更微⼩,能通过细菌滤器,只含有⼀种核酸(脱氧核糖核酸或RNA),仅能在活细胞内⽣长繁殖的⾮细胞形态的微⽣物。

真病毒:⾄少含有核酸和蛋⽩质两种组分。

7、①烈性噬菌体:感染细胞后,能短时间内在寄主细胞内增殖,产⽣⼤量⼦代噬菌体并引起细菌裂解的噬菌体。

②温和噬菌体:噬菌体感染细胞后,将其核酸整合(插⼊)到宿主的核DNA上,并且可以随宿主DNA的复制⽽进⾏同步复制,在⼀般情况下,不引起寄主细胞裂解的噬菌体。

8、效价:每毫升试样中所含有的具侵染性的噬菌体粒⼦数。

9、噬菌斑:噬菌体侵⼊宿主细胞后在菌苔上形成的⼀个具有⼀定形状、⼤⼩、边缘和透明度的⼩圆斑。

嗜菌斑:喜好在某些特殊情况下如⾼渗、强酸、强碱下⽣长的噬菌体。

10、⽀原体:⼀类⽆细胞壁,介于独⽴⽣活和细胞寄⽣⽣活间的最⼩型原核⽣物。

11、选择性培养基:是指根据某种微⽣物的特殊营养要求或其对某化学、物理因素的抗性⽽设计的培养基。

12、同步⽣长:通过同步培养的⼿段⽽使细胞群体中各个体处于分裂步调⼀致的⽣长状态。

真菌的知识点总结真菌是一类具有细胞壁、细胞膜、细胞核等基本结构,并通过孢子进行繁殖的真核生物。

它们存在于几乎所有的生态环境中,包括土壤、水域、空气、有机体等。

真菌具有多种重要的生态功能,如分解有机物、参与土壤营养循环、产生抗生素等。

下面是对真菌的主要知识点进行总结:1.形态与结构:真菌具有多种形态,如丝状、叶片状、球状等。

它们的细胞壁主要由几丁质和纤维素组成,细胞内含有一个或多个细胞核。

此外,真菌细胞还具有细胞膜、细胞质、线粒体、内质网、高尔基体等基本结构。

2.繁殖方式:真菌主要通过孢子进行繁殖。

孢子是真菌细胞经过减数分裂形成的生殖细胞,能够在外界环境适宜的情况下萌发形成新的真菌菌丝。

真菌还可以通过无性繁殖产生新的菌丝或菌丝片段。

3.生态环境:真菌广泛存在于各种生态环境中,包括土壤、水域、空气、有机体等。

它们在生态系统中扮演着重要的角色,如分解有机物、参与土壤营养循环、产生抗生素等。

一些真菌还可以与植物建立共生关系,形成菌根等。

4.营养方式:真菌可以通过吸收有机物中的营养进行生长繁殖。

它们主要吸收氨基酸、糖类、脂类等有机化合物,以及一些矿物质和维生素。

有些真菌也能利用光能进行光合作用。

5.分类与命名:真菌界包括多个门类,如担子菌门、子囊菌门、壶菌门等。

每个门类下又包含多个属、种。

真菌的分类主要依据其形态、结构、生殖方式、生态环境等方面的特征。

随着分子生物学技术的发展,基于基因序列的分类方法也逐渐被广泛应用。

6.人类利用与影响:真菌具有多种重要的利用价值。

一方面,部分真菌可以作为食品,如蘑菇、木耳等;另一方面,许多真菌具有药用价值,如灵芝、冬虫夏草等。

此外,真菌在工业生产中也有广泛的应用,如发酵工业中的酵母菌、霉菌等。

然而,一些真菌也会引起人类和动植物的病害,对农业生产和生活造成一定的影响。

7.生物防治与生态保护:真菌在生物防治和生态保护方面也具有重要作用。

一些真菌可以用来控制有害生物的数量和分布,如杀虫真菌、杀菌真菌等。

绪论1.什么是微生物,它们包括哪些类群?微生物(microorganism,microbe)是一切肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。

它们包括属于原核类的细菌、放线菌、支原体、立克次氏体、衣原体和蓝细菌,属于真核类的真菌(酵母菌和霉菌)、原生动物和显微藻类,以及属于非细胞类的病毒、类病毒和朊病毒等。

2.谁是微生物学初创期的代表人物?列文虎克3.微生物学的奠基人谁?巴斯德、科赫4.什么是科赫氏法则病原微生物总是在患传染病的动物中发现而不存在于健康个体中;这一微生物可以离开动物体,并被培养为纯种培养物;这种纯培养物接种到敏感动物体后,应当出现特有的病症;该微生物可以从患病的实验动物中重新分离出来,并可在实验室中再次培养,此后它仍然应该与原始病原微生物相同。

可能题型:试述科赫氏法则和其在当今的可用与不合理(科学)之处5.微生物学发展史可分几期?史前期,初创期,奠基期,发展期,成熟期6.微生物有哪五大共性,其中最基本的是哪一个,何故?微生物的五大共性,即体积小,面积大;吸收多,转化快;生长旺,繁殖快;适应强,易变异;分布广,种类多体积小、面积大是最基本的一个,由它可发展出一系列其他共性,因为一个小体积大面积系统必然有一个巨大的营养物吸收面、代谢废物的排泄面和环境信息的接受面。

7.试分析微生物五大共性对人类的利弊。

吸收多,转化快:微生物的这个特性为它们的高速生长繁殖和产生大量代谢产物提供了充分的物质基础,从而使微生物有可能更好地发挥“活的化工厂”的作用。

人类对微生物的利用,主要体现在它们的生物化学转化能力。

生长旺,繁殖快:微生物的这一特性在发酵工业上具有重要的实践意义,主要体现在它的生产效率高、发酵周期短上。

对生物学基本理论的研究也带来极大的优越性——它使科研周期大大缩短、经费减少、效率提高。

对于危害人、畜和植物等的病原微生物或使物品发生霉腐的霉腐微生物来说,它们的这个特性就会给人类带来极大的麻烦甚至严重的祸害。