高鸿业 宏观经济学 第 版 第十六章

- 格式:ppt

- 大小:585.00 KB

- 文档页数:51

第十六章宏观经济政策实践1.政府的财政收入政策通过哪一个因素对国民收入产生影响?A.政府转移支付;B.政府购买;C.消费支出;D.出口。

解答:C2.假定政府没有实行财政政策,国民收入水平的提高可能导致()。

A.政府支出增加;B.政府税收增加;C.政府税收减少;D.政府财政赤字增加。

解答:B3.扩张性财政政策对经济的影响是()。

A.缓和了经济萧条但增加了政府债务;B.缓和了萧条也减轻了政府债务;C.加剧了通货膨胀但减轻了政府债务;D.缓和了通货膨胀但增加了政府债务。

解答:A4.商业银行之所以会有超额储备,是因为()。

A.吸收的存款太多;B.未找到那么多合适的贷款对象;C.向中央银行申请的贴现太多;D.以上几种情况都有可能。

解答:B5.市场利率提高,银行的准备金会()。

A.增加;B.减少;C.不变;D.以上几种情况都有可能。

解答:B6.中央银行降低再贴现率,会使银行准备金()。

A.增加;B.减少;C.不变;D.以上几种情况都有可能。

解答:A7.中央银行在公开市场卖出政府债券是试图()。

A.收集一笔资金帮助政府弥补财政赤字;B.减少商业银行在中央银行的存款;C.减少流通中的基础货币以紧缩货币供给;D.通过买卖债券获取差价利益。

解答:C8.什么是自动稳定器?是否边际税率越高,税收作为自动稳定器的作用越大?解答:自动稳定器是指财政制度本身所具有的减轻各种干扰对GDP的冲击的内在机制。

自动稳定器的内容包括政府所得税制度、政府转移支付制度、农产品价格维持制度等。

在混合经济中投资变动所引起的国民收入变动比纯粹私人经济中的变动要小,原因是当总需求由于意愿投资增加而增加时,会导致国民收入和可支配收入的增加,但可支配收入增加小于国民收入的增加,因为在国民收入增加时,税收也在增加,增加的数量等于边际税率乘以国民收入,结果混合经济中消费支出增加额要比纯粹私人经济中的小,从而通过乘数作用使国民收入累积增加也小一些。

同样,总需求下降时,混合经济中收入下降也比纯粹私人部门经济中要小一些。

第十二章国民收入核算1.宏观经济学和微观经济学有什么联系和区别?为什么有些经济活动从微观看是合理的,有效的,而从宏观看却是不合理的,无效的?解答:两者之间的区别在于:(1)研究的对象不同。

微观经济学研究组成整体经济的单个经济主体的最优化行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。

(2)解决的问题不同。

微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题。

(3)中心理论不同。

微观经济学的中心理论是价格理论,所有的分析都是围绕价格机制的运行展开的,而宏观经济学的中心理论是国民收入(产出)理论,所有的分析都是围绕国民收入(产出)的决定展开的。

(4)研究方法不同。

微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法。

两者之间的联系主要表现在:(1)相互补充。

经济学研究的目的是实现社会经济福利的最大化。

为此,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。

微观经济学是在假设资源得到充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置的问题,而宏观经济学是在假设资源已经实现最优配置的前提下研究如何充分利用这些资源。

它们共同构成经济学的基本框架。

(2)微观经济学和宏观经济学都以实证分析作为主要的分析和研究方法。

(3)微观经济学是宏观经济学的基础。

当代宏观经济学越来越重视微观基础的研究,即将宏观经济分析建立在微观经济主体行为分析的基础上。

由于微观经济学和宏观经济学分析问题的角度不同,分析方法也不同,因此有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看是不合理的、无效的。

例如,在经济生活中,某个厂商降低工资,从该企业的角度看,成本低了,市场竞争力强了,但是如果所有厂商都降低工资,则上面降低工资的那个厂商的竞争力就不会增强,而且职工整体工资收入降低以后,整个社会的消费以及有效需求也会降低。

同样,一个人或者一个家庭实行节约,可以增加家庭财富,但是如果大家都节约,社会需求就会降低,生产和就业就会受到影响。

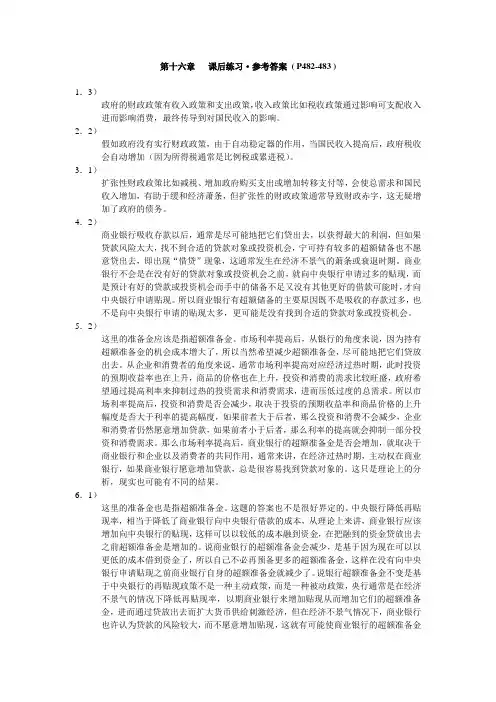

第十六章课后练习·参考答案( P482-483 )1.3)政府的财政政策有收入政策和支出政策,收入政策比如税收政策通过影响可支配收入进而影响消费,最终传导到对国民收入的影响。

2.2)假如政府没有实行财政政策,由于自动稳定器的作用,当国民收入提高后,政府税收会自动增加(因为所得税通常是比例税或累进税)。

3.1)扩张性财政政策比如减税、增加政府购买支出或增加转移支付等,会使总需求和国民收入增加,有助于缓和经济萧条,但扩张性的财政政策通常导致财政赤字,这无疑增加了政府的债务。

4.2)商业银行吸收存款以后,通常是尽可能地把它们贷出去,以获得最大的利润,但如果贷款风险太大,找不到合适的贷款对象或投资机会,宁可持有较多的超额储备也不愿意贷出去,即出现“惜贷”现象,这通常发生在经济不景气的萧条或衰退时期。

商业银行不会是在没有好的贷款对象或投资机会之前,就向中央银行申请过多的贴现,而是预计有好的贷款或投资机会而手中的储备不足又没有其他更好的借款可能时,才向中央银行申请贴现。

所以商业银行有超额储备的主要原因既不是吸收的存款过多,也不是向中央银行申请的贴现太多,更可能是没有找到合适的贷款对象或投资机会。

5.2)这里的准备金应该是指超额准备金。

市场利率提高后,从银行的角度来说,因为持有超额准备金的机会成本增大了,所以当然希望减少超额准备金,尽可能地把它们贷放出去。

从企业和消费者的角度来说,通常市场利率提高对应经济过热时期,此时投资的预期收益率也在上升,商品的价格也在上升,投资和消费的需求比较旺盛,政府希望通过提高利率来抑制过热的投资需求和消费需求,进而压低过度的总需求。

所以市场利率提高后,投资和消费是否会减少,取决于投资的预期收益率和商品价格的上升幅度是否大于利率的提高幅度,如果前者大于后者,那么投资和消费不会减少,企业和消费者仍然愿意增加贷款,如果前者小于后者,那么利率的提高就会抑制一部分投资和消费需求。

高鸿业宏观经济学课后习题答案第十二章西方国民收入核算2.在统计中,社会保险税增加对GNP、NNP、NI、PI和DPI这五个总量中哪个总量有影响?为什么?答:因为社会保险税是直接税,故GNP、NNP、NI均不受其影响,又因为它是由企业上缴的职工收入中的一部分,所以PI和DPI均受其影响。

3.如果甲乙两国并成一个国家,对GNP总和会有什么影响?(假定两国产出不变)答:假定不存在具有双重居民身份的情况,则合并对GNP总和没有影响。

因为原来甲国居民在乙国的产出已经计入甲国的GNP,同样,乙国居民在甲国的产出已经计入乙国的GNP。

在存在双重居民身份生产者的情况下,则GNP减少。

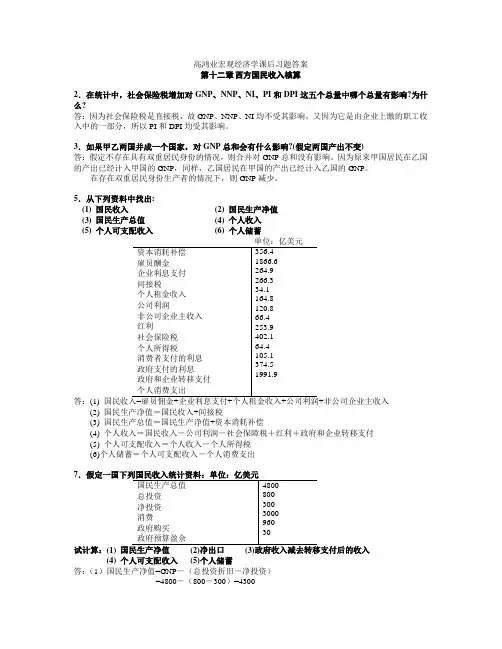

5.从下列资料中找出:(1) 国民收入(2) 国民生产净值(3) 国民生产总值(4) 个人收入(5) 个人可支配收入(6) 个人储蓄答:(1) 非公司企业主收入(2) 国民生产净值=国民收入+间接税(3) 国民生产总值=国民生产净值+资本消耗补偿(4) 个人收入=国民收入-公司利润-社会保障税+红利+政府和企业转移支付(5) 个人可支配收入=个人收入-个人所得税(6)个人储蓄=个人可支配收入-个人消费支出7试计算:(1)(4) 个人可支配收入(5)个人储蓄答:(1)国民生产净值=GNP-(总投资折旧-净投资)=4800-(800-300)=4300(2)净出口=GNP-(消费+总投资+政府购买)=4800-(3000+800+960)=40(3)政府税收减去转移支付后的收入=政府购买+政府预算盈余=960+30=990(4)个人可支配收入=NNP-税收+政府转移支付=NNP-(税收-政府转移支付)=4300-990=3310(5)个人储蓄=个人可支配收入-消费=3310-3000=3108.假设国民生产总值是5000,个人可支配收入是4100,政府预算赤字是200,消费是3800,贸易赤字是100(单位:亿元),试计算:(1) 储蓄(2) 政府支出(3) 投资答:(1)储蓄=DPI-C=4100-3800=300(2)因为:I+G+(X-M)=S+T所以:I=S+(T-G)-(X-M)=300-200-(-100)=200(3)政府支出G=1100第十三章简单国民收入决定理论1.在均衡产出水平上,是否计划存货投资和非计划存货投资都必然为零?答:在均衡产出水平上,计划存货投资不一定为0,而非计划存货投资则应该为0。

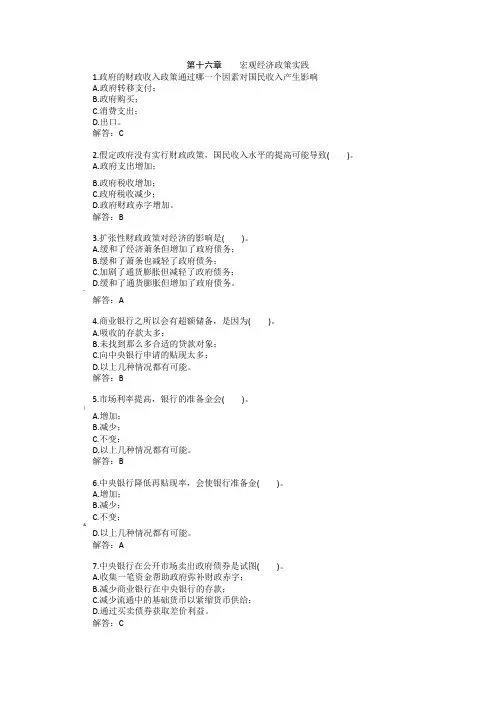

第十六章宏观经济政策实践1.政府的财政收入政策通过哪一个因素对国民收入产生影响A.政府转移支付;B.政府购买;C.消费支出;D.出口。

解答:C2.假定政府没有实行财政政策,国民收入水平的提高可能导致()。

A.政府支出增加;-B.政府税收增加;C.政府税收减少;D.政府财政赤字增加。

解答:B3.扩张性财政政策对经济的影响是()。

A.缓和了经济萧条但增加了政府债务;B.缓和了萧条也减轻了政府债务;C.加剧了通货膨胀但减轻了政府债务;D.缓和了通货膨胀但增加了政府债务。

"解答:A4.商业银行之所以会有超额储备,是因为()。

A.吸收的存款太多;B.未找到那么多合适的贷款对象;C.向中央银行申请的贴现太多;D.以上几种情况都有可能。

解答:B5.市场利率提高,银行的准备金会()。

|A.增加;B.减少;C.不变;D.以上几种情况都有可能。

解答:B6.中央银行降低再贴现率,会使银行准备金()。

A.增加;B.减少;C.不变;&D.以上几种情况都有可能。

解答:A7.中央银行在公开市场卖出政府债券是试图()。

A.收集一笔资金帮助政府弥补财政赤字;B.减少商业银行在中央银行的存款;C.减少流通中的基础货币以紧缩货币供给;D.通过买卖债券获取差价利益。

解答:C-8. 什么是自动稳定器是否边际税率越高,税收作为自动稳定器的作用越大解答:自动稳定器是指财政制度本身所具有的减轻各种干扰对GDP的冲击的内在机制。

自动稳定器的内容包括政府所得税制度、政府转移支付制度、农产品价格维持制度等。

在混合经济中投资变动所引起的国民收入变动比纯粹私人经济中的变动要小,原因是当总需求由于意愿投资增加而增加时,会导致国民收入和可支配收入的增加,但可支配收入增加小于国民收入的增加,因为在国民收入增加时,税收也在增加,增加的数量等于边际税率乘以国民收入,结果混合经济中消费支出增加额要比纯粹私人经济中的小,从而通过乘数作用使国民收入累积增加也小一些。

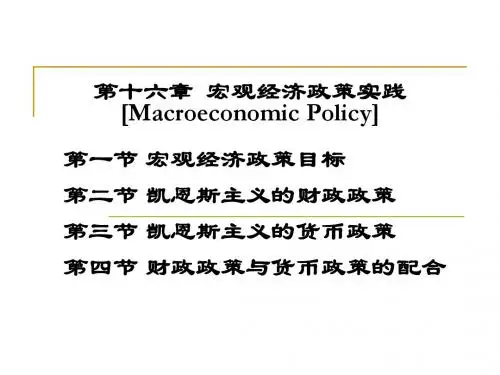

书名:西方经济学(宏观部分)第四版编组:教育部高教司主编:高鸿业版次:1996.02第1版,2007.03第4版印次:2008.03第7次印刷第十二章国民收入核算12.1 宏观经济学的特点12.2 国内生产总值12.3 核算国民收入的两种方法12.4 从国内生产总值到个人可支配收入12.5 国民收入的基本公司12.6 名义GDP和实际GDP12.7 结束语第十三章简单国民收入决定理论13.1 均衡产出13.2 凯恩斯的消费理论13.3 关于消费函数的其他理论13.4 两部门经济中国民收入决定及变动13.5 乘数论13.6 三部门经济的收入决定13.7 三部门经济中各种乘数13.8 四部门经济中国民收入的决定13.9 结束语第十四章产品市场和货币市场的一般均衡14.1 投资的决定14.2 IS曲线14.3 利率的决定14.5 LM曲线14.6 IS-LM分析14.7 凯恩斯的基本理论框架14.8 结束语第十五章宏观经济政策分析15.1 财政政策和货币政策的影响15.2 财政政策效果15.3 货币政策效果15.4两种政策的混合使用15.5 结束语第十六章宏观经济政策实践16.1 经济政策目标16.2 财政政策16.3 货币政策16.4 资本证券市场16.5 金融衍生品市场16.6 宏观经济政策及理论的演变16.7 结束语第十七章总需求——总供给模型17.1 总需求模型17.2 总供给的一般说明17.3 长期和短期在国民收入决定中的特殊含义17.4 古典总供给曲线17.5 凯恩斯总供给曲线17.6 常规总供给曲线17.7 总需求总供给模型对现实的解释17.8 总需求总供给模型的数学小结17.9 结束语第十八章失业与通货膨胀18.1 失业的描述18.2 失业的经济学解释18.3 失业的影响与奥肯定律18.4 通货膨胀的描述18.5 通货膨胀的原因18.6 通货膨胀的经济效应18.7 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线18.8 结束语第十九章国际经济的基本知识19.1 国际贸易理论的发展19.2 国际贸易组织19.3 国际金融体系的演变19.4 有关倾销的基本知识19.5 政府调节国际经济往来的措施19.6 结束语第二十章国际经济部门的作用20.1 汇率和对外贸易20.2 国际收支的平衡20.3 IS—LM—BP模型20.4 资本完全流动下的IS—LM—BP模型20.5 开放经济条件下的财政与货币政策20.6 南北关系的一种经济分析20.7 包括国际部门在内的宏观经济体系的数学小结20.8 结束语第二十一章经济增长和经济周期理论21.1 国民经济长期增长趋势和波动21.2 对经济增长的一般认识21.3 增长核算21.4 新古典增长理论21.5 内生增长理论21.6 促进经济增长的政策21.7 经济周期的含义与特征21.8 经济周期理论的简要回顾21.9 乘数—加速模型21.10 实际经济周期理论21.11 结束语第二十二章宏观经济学在目前的争论和共识22.1 从菲利普斯曲线到总供给曲线22.2 新古典宏观经济学的理论渊源22.3 新古典宏观经济学的基本假设22.4 一个新古典宏观经济学的AD—AS模型22.5 新凯恩斯主义形成的理论背景和特征22.6 名义粘贴22.7 一个新凯恩斯主义的AD—AS模型22.8 目前宏观经济学的基本共识22.9 博弈论在宏观经济政策中的应用22.10 本章和宏观经济学结束语第二十三章西方经济学与中国23.1 西方经济学的理论体系是科学吗?23.2 西方经济学对我国的有用之处23.3 在应用西方经济学时应加考虑的我国国情的特殊性23.4 科学主义23.5 对意识形态的隐讳23.6 广泛而庞杂的内容23.7 貌似新颖的形象23.8 忽视道德的重要性23.9 全书结束语。

高鸿业《西方经济学(宏观部分)》必考名词解释背诵版——跨考教育金牛经济学院院长郑炳老师第十二章国民收入核算1.宏观经济学答:相对“微观经济学”而言,宏观经济学是一种现代的经济分析方法。

它以国民经济总体作为考察对象,研究经济生活中有关总量的决定与变动,解释失业、通货膨胀、经济增长与波动、国际收支与汇率的决定和变动等经济中的宏观整体问题,所以又称之为总量经济学。

宏观经济学的中心和基础是总需求—总供给模型。

具体来说,宏观经济学主要包括总需求理论、总供给理论、失业与通货膨胀理论、经济增长和经济波动理论、开放经济理论以及宏观经济政策等内容。

2.国内生产总值答:国内生产总值(GDP)是指经济社会(即一国或一地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值。

GDP是一国范围内生产的最终产品的市场价值,因此是一个地域概念,而与此相联系的国民生产总值(GNP)则是一个国民概念,乃指某国国民所拥有的全部生产要素在一定时期内所生产的最终产品的市场价值。

GDP一般通过支出法和收入法两种方法进行核算。

用支出法计算的国内生产总值等于消费、投资、政府购买和净出口之和;用收入法计算的国内生产总值等于工资、利息、租金、利润、间接税、企业转移支付和折旧之和。

3.储蓄—投资恒等式答:储蓄—投资恒等式是分析宏观经济行为十分重要的一个命题。

根据国民收入构成的基本公式可得出两部门、三部门和四部门经济的储蓄—投资恒等式分别为I S=、()=+-和()()rI S T GI S T G M X K=+-+-+。

需要注意的是,储蓄—投资恒等式是定义恒等,没有实际意义。

这里的恒等是从国民收入会计的角度,就整个经济而言,事后的储蓄(私人储蓄、政府储蓄以及外国对本国的储蓄)和事后的投资总量相等,而后面分析宏观经济均衡时投资等于储蓄,是指计划投资(事前投资)等于计划储蓄(事前储蓄)所形成的经济均衡状态。

4.GDP折算(平减)指数答:GDP折算(平减)指数是名义GDP和实际GDP的比率。