扫描隧道显微镜详解

- 格式:pptx

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:32

扫描隧道显微镜的使用教程随着科学技术的进步,扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)作为一种高分辨率的显微技术,被广泛应用于材料科学、纳米技术等领域。

本文将介绍扫描隧道显微镜的基本原理和使用教程,帮助读者了解并正确运用这一先进的显微镜技术。

一、基本原理扫描隧道显微镜基于一种称为隧道效应的物理原理。

当一根尖端针的尖端与被测物体非常接近时,由于电子的波动性,电子会发生隧道穿越现象,从尖端流向被测物体表面。

通过测量流经尖端的电流大小,我们可以得到被测物体表面的形貌信息。

二、准备工作在使用扫描隧道显微镜之前,首先需要准备相关的实验设备和样品。

实验室中应该配备一台高精度的扫描隧道显微镜系统,以及适量的样品和导电性良好的探针。

确保实验环境干净、无尘,以避免尘埃影响显微镜的观察效果。

三、样品制备与安装选择合适的样品,并进行必要的表面处理,以保证样品表面的平整度和干净度。

常见的处理方式包括超声清洗、化学溶液浸泡等。

待处理好的样品需要被固定在扫描隧道显微镜样品台上,可以使用夹具、胶带或其他固定装置。

确保样品的稳定性,以免在扫描过程中发生移动或变形。

四、扫描参数设定在开始实验之前,需要根据样品的性质和实验需求来设定扫描参数。

这些参数包括扫描区域的大小、扫描速度、扫描模式等。

通常情况下,较小的扫描区域能够提供更高的分辨率,但同时需花费更长的扫描时间。

根据实际需要进行权衡,并进行相应的设定。

五、开始扫描确认样品和参数设定后,即可开始实际的扫描操作。

在扫描过程中,需要特别注意显微镜头与样品的距离。

通过微调装置,逐渐将尖端针靠近样品表面,直到隧道电流能够经过,并稳定在合适的范围内。

同时,需要根据实际情况进行针尖的横向和纵向调整,以使得扫描过程中的信号稳定和清晰。

六、结果分析与处理扫描完成后,可以得到样品表面的形貌信息。

使用相应的软件工具,可以对获得的数据进行图像重建、三维重建和分析处理等操作。

扫描隧道显微镜原理扫描隧道显微镜(STM)是一种利用量子隧穿效应进行成像的显微镜,它是由德国物理学家格尔德·宝尔和海因里希·罗尔夫·霍尔斯特于1981年发明的。

STM是一种非常重要的显微镜,它可以在原子尺度上观察表面的原子结构,被广泛应用于物理、化学、材料科学等领域。

本文将介绍扫描隧道显微镜的原理及其工作过程。

扫描隧道显微镜的原理是基于量子力学的隧穿效应。

当一个尖端探针靠近样品表面时,尖端探针和样品表面之间会存在一个微小的隧穿电流。

这个电流的大小和探针与样品之间的距离有关,当探针移动时,电流的大小也会发生变化。

通过测量这个隧穿电流的变化,可以得到样品表面的拓扑结构信息。

在STM中,尖端探针被放置在一个能够微小移动的臂上,可以在样品表面来回扫描。

当探针靠近样品表面时,由于隧穿效应,会产生隧穿电流。

探针和样品之间的距离非常小,通常在纳米尺度,这使得STM能够观察到原子尺度的表面结构。

通过控制探针的位置和测量隧穿电流的大小,可以得到样品表面的原子结构信息。

扫描隧道显微镜的工作过程可以简单描述为,首先,将尖端探针放置在样品表面附近,然后通过控制尖端探针的位置,使其在样品表面上来回扫描。

在扫描的过程中,测量隧穿电流的大小,并将这些数据转换成图像,就可以得到样品表面的拓扑结构信息。

通过对这些图像的分析,可以得到样品表面的原子结构、晶格结构等重要信息。

扫描隧道显微镜具有高分辨率、原子尺度的观测能力,可以在原子尺度上观察样品表面的结构。

它在材料科学、物理、化学等领域有着广泛的应用,可以帮助科学家们更深入地理解物质的性质和行为。

同时,随着技术的不断进步,STM的分辨率和稳定性也在不断提高,为科学研究提供了强大的工具。

总之,扫描隧道显微镜是一种基于量子力学的显微镜,利用隧穿效应可以在原子尺度上观察样品表面的结构。

它具有高分辨率、原子尺度的观测能力,被广泛应用于物理、化学、材料科学等领域。

扫描隧道电子显微镜编辑锁定本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目审核。

扫描隧道电子显微镜(scanning tunneling microscope,STM)是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器,利用电子在原子间的量子隧穿效应,将物质表面原子的排列状态转换为图像信息的。

中文名扫描隧道电子显微镜外文名scanning tunneling microscop简称STM发明者格尔德·宾宁目录1. 1 定义2. 2 背景3. 3 发展1. 4 原理2. 5 工作方式3. ▪恒流模式4. ▪恒高模式1. 6 应用2. 7 展望定义编辑扫描隧道电子显微镜(scanning tunneling microscope,STM)是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器,利用电子在原子间的量子隧穿效应,将物质表面原子的排列状态转换为图像信息的。

在量子隧穿效应中,原子间距离与隧穿电流关系相应。

通过移动着的探针与物质表面的相互作用,表面与针尖间的隧穿电流反馈出表面某个原子间电子的跃迁,由此可以确定出物质表面的单一原子及它们的排列状态。

背景编辑透射电子显微镜在观察物质的整体结构方面是很有用的,但在表面结构的分析上却较困难,这是因为透射电子显微镜是由高能电透过样品来获得信息的,反映的是样品物质的内部信息。

扫描电子显微镜(SEM)虽然能揭示一定的表面情况,但由于入射电子总具有一定能量,会穿入样品内部,因此分析的所谓“表面” 总在一定深度上,而且分辫率也受到很大限制。

场发射电子显微镜(FEM)和场离子显微镜(FIM)虽然能很好地用于表面研究,但是样品必须特殊制备,只能置于很细的针尖上,并且样品还需能承受高强电场,这样就使它的应用范围受到了限制。

扫描隧道电子显微镜(STM)的工作原理完全不同,它不是通过电子束作用于样品(如透射和扫描电子显微镜)来获得关于样品物质的信息,也不是通过高电场使样品中的电子获得大于脱出功的能量而形成的发射电流成象(如场发射电子显微镜),并以此来研究样品物质,它是通过探测样品表面的隧道电流来成象,从而对样品表面进行研究。

扫描隧道显微技术Scanning Tunneling Microscopy•Introduction•Quantum tunneling in STM•STM Instrumentation•STM Operation modes•STM Examples•Manipulation of individual atoms宾尼(Gerd Binning)在表面科学、材料科学、生命科学等领域的研究中有着重大的意年代世界十大科技成Atomic Resolution on Pt(100)UHV Air通过针尖与样品间的电学和力学作用,可以进行样品表面的原子操•具有原子级高分辨率。

•可实时地得到在实空间中表面的三维图象。

•可观察单个原子层的局部表面结构。

•可在真空、大气、等不同环境下工作,甚至可将样品浸在溶液中,其工作温度可以在mK到1100K范围,并且探测过程对样品无损伤。

•通过针尖与样品间的电学和力学作用,可以进行样品表面的原子操纵或纳米加工,构造所需的纳米结构。

STS(Scanning Tunneling Spectroscopy)可以得到有关扫描隧道显微技术Scanning Tunneling Microscopy•Introduction•Quantum tunneling in STM•STM Instrumentation•STM Operation modes•STM Examples•Manipulation of individual atoms由前式可知,隧穿电流强度对针尖和样品之间的距离有着指数的依赖关,隧道电流即增加约一个数量级。

因此,根据隧穿电流的变化,我们可以得到样品表面微小的高低起伏变扫描隧道显微技术Scanning Tunneling Microscopy•Introduction•Quantum tunneling in STM•STM Instrumentation•STM Operation modes•STM Examples•Manipulation of individual atomsSTM Instrumentationsurfaces, a tip with a small cone is required.•The chemical composition at the front end of the tip is important for the铱合金丝金属钨丝聚焦离子束铣削加电压,管子的这一部分就会伸展或收缩。

扫描隧道显微镜原理与工作方式解析扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,缩写为STM)是一种由Ernst Ruska和Gerd Binnig等科学家于1981年共同发明的一种高分辨率显微镜。

它是一种利用量子力学效应进行成像的工具,能够达到原子尺度的分辨率。

本文将解析扫描隧道显微镜的原理和工作方式。

扫描隧道显微镜的原理基于隧道效应,即电子通过微小的空隙隧道传输的现象。

根据量子力学的隧道效应理论,当微小的尖端与样品表面极为接近时,电子可以通过锐利的尖端与样品间的真空间隙隧道传输。

扫描隧道显微镜利用这一原理,通过探针的运动来扫描样品表面,同时测量隧道电流的强度,从而形成显微图像。

扫描隧道显微镜的主要组成部分包括探针、探针悬臂、扫描系统和信号检测系统。

探针是扫描隧道显微镜的核心部件,由一根非常尖锐的金属探针组成,通常使用铂铱合金或钨材料制成。

探针悬臂用于固定和调节探针位置,以确保其稳定性和精确度。

扫描系统用于控制探针在样品表面上的运动路径,包括横向和纵向扫描。

信号检测系统用于测量隧道电流的强度,并将其转化为可视化的显微图像。

当扫描隧道显微镜开始工作时,探针悬臂将探针带至样品表面上的感兴趣区域,使其离样品表面非常接近,通常在纳米米的范围内。

然后,应用一个微小的电压差,使得探针与样品之间形成隧道电流。

这种隧道电流的大小与探针与样品之间的距离和表面的电子状态有关。

随着探针在样品表面上的扫描运动,隧道电流的强度也会发生变化。

为了生成显微图像,扫描系统通过电子信号的调节来控制探针的扫描轨迹。

通常采用的是锁定模式,即通过调整探针的位置,使得隧道电流保持在一个恒定的值,从而保持探针与样品的恒定间距。

同时,扫描系统将探针在样品表面上的运动轨迹记录下来,并将其转化为显微图像。

在信号检测系统中,隧道电流的强度被检测并放大。

然后,该信号被转化为显微图像,并通过计算机显示在监视器上。

显微图像能够清晰地显示出样品表面的各种特征,包括原子、分子和局部缺陷等。

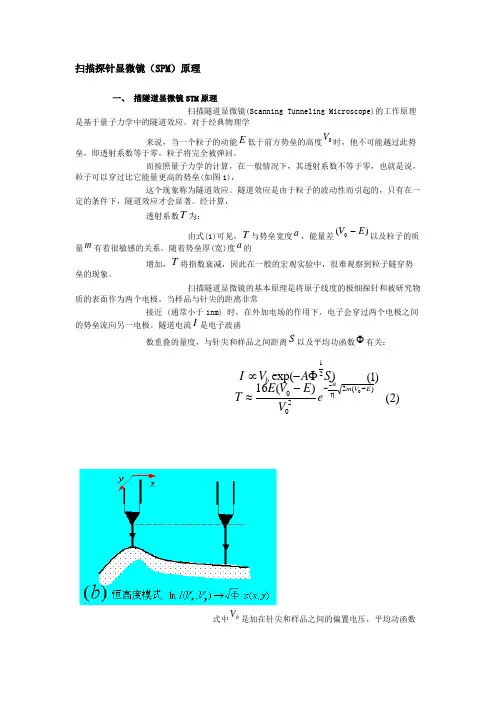

扫描探针显微镜(SPM )原理一、 描隧道显微镜STM 原理扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope)的工作原理是基于量子力学中的隧道效应。

对于经典物理学来说,当一个粒子的动能E 低于前方势垒的高度0V 时,他不可能越过此势垒,即透射系数等于零,粒子将完全被弹回。

而按照量子力学的计算,在一般情况下,其透射系数不等于零,也就是说,粒子可以穿过比它能量更高的势垒(如图1),这个现象称为隧道效应。

隧道效应是由于粒子的波动性而引起的,只有在一定的条件下,隧道效应才会显著。

经计算,透射系数T 为:由式(1)可见,T 与势垒宽度a ,能量差)(0E V -以及粒子的质量m 有着很敏感的关系。

随着势垒厚(宽)度a 的 增加,T 将指数衰减,因此在一般的宏观实验中,很难观察到粒子隧穿势垒的现象。

扫描隧道显微镜的基本原理是将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近 (通常小于1nm) 时,在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。

隧道电流I 是电子波函数重叠的量度,与针尖和样品之间距离S 以及平均功函数Φ有关:式中b V 是加在针尖和样品之间的偏置电压,平均功函数)(222000)(16E V m a e V E V E T ---≈ )2()exp(21S A V I b Φ-∝)1()(2121Φ+Φ=Φ,1Φ和2Φ分别为针尖和样品的功函数,A 为常数,在真空条件下约等于1。

隧道探针一般采用直径小于1nm 的细金属丝,如钨丝、铂-铱丝等,被观测样品应具有一定的导电性才可以产生隧道电流。

由式(2)可知,隧道电流强度对针尖和样品之间的距离有着指数依赖关系,当距离减小0.1nm ,隧道电流即增加约一个数量级。

因此,根据隧道电流的变化,我们可以得到样品表面微小的高低起伏变化的信息,如果同时对x ,y 方向进行扫描,就可以直接得到三维的样品表面形貌图,这就是扫描隧道显微镜的工作原理。

扫描隧道显微镜的原理及应用随着科技的发展,我们能够看到越来越微小的物质,这对于人类研究新材料、新技术具有重要意义。

扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope, STM)就是一种现代的纳米尺度下的表征手段,它可以帮助我们观察和理解物质的微观结构和性质。

本文将介绍扫描隧道显微镜的原理及其在物理、化学、材料科学等领域的应用。

一、扫描隧道显微镜的原理扫描隧道显微镜是李世英和麦克米伦在1981年研究成功的,其核心部件是一个微小的探针。

探针由单一原子尖端构成,其直径只有1至2纳米(nm),比人类头发直径还要小上百倍。

这种探针可以通过微操纵控制在样品表面上移动,同时通过传感器和计算机生成高分辨率三维图像。

扫描隧道显微镜的原理是利用量子力学隧穿效应实现的。

隧穿效应是指电子在固体间距很小的几个原子距离时,能够从一侧隧穿到另一侧。

在扫描隧道显微镜中,探针与样品表面间存在微小的空隙,当给探针和样品表面施加微小的电压后,电子就能够通过隧穿现象发生电流。

通过控制电压,可以使电子在探针和样品表面间的空隙穿透,形成扫描隧道电流。

在扫描探针不断移动和测量的过程中,计算机通过处理隧道电流数据,生成出可视化的高分辨率三维图像。

二、扫描隧道显微镜在各领域的应用扫描隧道显微镜在物理、化学、材料科学等领域的应用非常广泛。

下面介绍其中一些代表性的应用场景。

1. 材料科学材料科学研究主要关注材料的微观结构和性质,扫描隧道显微镜正是一种极其精准的工具。

通过扫描隧道显微镜,我们可以观察到材料表面的原子排列和晶格结构,更深层次的研究则可以揭示材料各种性质的起源。

2. 生物医学扫描隧道显微镜也可以用于细胞和生物标本的观察。

扫描隧道显微镜具有高分辨率的特点,可以直接观察到细胞表面的特征,甚至可以观察到生物分子的结构。

3. 量子计算机扫描隧道显微镜也可以用于制造量子计算机中的关键部件,特别是在制造原子的量子比特时。

借助扫描隧道显微镜来精确获取原子位置的信息,可以为量子计算机的制造提供支持。

扫描隧道显微镜简介一. 前言1982年,国际商业机器公司苏黎世实验室的葛.宾尼(Gerd Bining)博士和海.罗雷尔(Heinrich Rohrer)博士及其实验室的其他工作人员,研制成功了世界第一台新型表面分析仪器—扫描隧道显微镜,英语称为Scanning Tunneling Microscope,简称为STM。

当时海.罗雷尔是IBM公司苏黎世研究实验室的科学家,葛.宾尼是德国法兰克福市歌德大学的研究生,海. 罗雷尔介绍了要在苏黎世开展的表面物理研究计划以后,葛. 宾尼提出可用隧道效应来研究表面现象,当时是1978年,年底,海. 罗雷尔把葛. 宾尼请到苏黎世,经过3年的努力终于制造出世界上第一台扫描隧道显微镜,这种扫描隧道显微镜使人们“看到”表面一个个原子,甚至还能分辨出约百分之一个原子的面积。

因为扫描隧道显微镜有一系列的重要应用,并由此开拓了许多新的研究领域,被国际科学界公认为80年代世界十大科技成果之一。

为此。

扫描隧道显微镜的发明者在1986年获得诺贝尔物理学奖(与电子显微镜的发明者分享)。

二. 扫描隧道显微镜的发展过程我们知道,显微镜有很高的分辨本领和放大倍数,是研究物质宏观结构的有力工具。

最早的显微镜出现在16世纪末,应用于科学研究则在17世纪初期,显微镜的发明大大扩充了人类的视野,把人类的视野从宏观引入到微观,特别在医学界上给了极大的帮助,直接导致了19世纪细胞学、微生物学等学科的建立。

显微镜的发展大致可分为三代:第一代——光学显微镜;第二代——电子显微镜(电镜);第三代——扫描隧道显微镜。

第一代显微镜——光学显微镜:17世纪末,荷兰人列文虎克(Leeuwenhoek, Antoni van 1632 - 1723)研制成功了第一台光学显微镜,把人们带进了一个五彩缤纷的微观世界。

但由于光波的性质,光学显微镜的分辨能力非常有限,光的衍射使尺寸小于光波长一半的物体的细节变得模糊不清。