针灸学(第三章经络腧穴各论11-胆)

- 格式:ppt

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:58

经络腧穴学教学笔记黑龙江中医药大学针灸推拿学院针灸基础教研室上篇:经络腧穴概论•第一章经络概述一.经络的概念经络是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道,是人体功能的调控系统。

经络是经脉和络脉的总称。

经:系指经脉,其原意是“纵丝”就是直行主干线的意思。

有路径的含义。

起着贯通上下,沟通内外的作用,为经络系统主体部分。

络:有网络含义。

络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

起网络与联系的作用。

二.什么是经络学说经络学说是研究人体经络系统的循行分布,生理功能,病理变化及其与脏腑相互关系的一种理论学说。

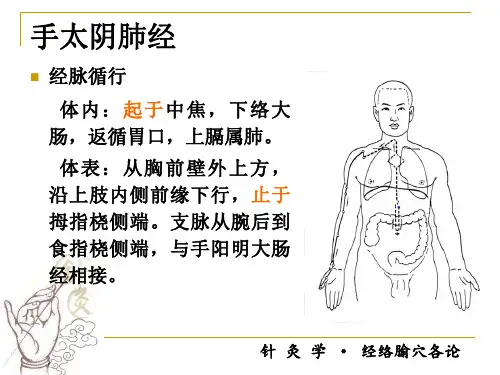

三.经络的基本作用(一)十二经脉:具有内属于脏腑,外络于支节之特点。

(二)十二经别:加强了十二经脉在胸腹,头面,脏腑与脏腑,脏腑与体表间的密切联系。

(三)十五络脉:加强了十二经脉在四肢部以及躯干前后左右多个部位间的紧密联系。

(四)奇经八脉:是一组具有特殊作用的经脉,对其他经脉起统率,联络与调节作用。

(五)十二经筋:起着约束骨骼,疏利关节的作用。

(六)十二皮部:防御病邪的作用。

四、经络的重要性《灵枢.脉度》篇:“夫十二经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以治,病之所以起,学之所始,工之所止也,粗之所易,尚之所难也。

”(一)说明病理变化(二)指导辩证归经(三)指导针灸治疗《灵枢.经脉》说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

”喻加言说:“凡治病不明脏腑经络者,开口动手便错。

”五、经络学说的学习与研究内容(一)经络系统部分(相当于结构部分)。

(二)经络生理学。

(三)经络病理学。

第一节经络系统概貌一、经络系统的组成十二经别十二经脉十二经筋经脉奇经八脉十二皮部经络络脉十五络脉三百六十五络二、经络的形成(一)针灸疗法的发明和针灸感觉传导的发现是经络学形成的基础。

(二)腧穴疗效的总结。

(三)体表病理表现的推理。

(四)解剖,生理知识的启发。

(五)气功养生术的出现。

三、十二经脉(一)定义十二经脉即手三阴、手三阳、足三阴、足三阳的总称。

• [定位]

在脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

• [功效]

清热化湿,疏肝利胆。

• [主治]

1.本经所过的肢体病症:胁肋疼痛,腋下肿。

2.头面五官病症:头痛、咽喉肿痛。

3.消化系统病症:黄疸、口苦、舌干、呕吐、饮食不下、胃脘及肚腹胀痛。

• [解释]

胆经“循胁里”,“过季胁”,肝胆不调,常导致脾胃疾患,故本穴能治疗胆囊炎、胆结石,黄疸,胁肋疼痛及消化系统病症。

胆热上攻则头痛,咽喉肿痛,以本穴清热利胆。

• [操作]

向脊柱斜刺0.5寸,可灸。

• [取穴] 俯伏或俯卧,于第10胸椎棘突下间,中枢穴旁开1.5寸处取穴。

第三章经络腧穴各论一、名词解释1.首2.颠3.廉4.发际5.王宫6.额7.颜 8.阙9.明堂 10. 安页 11.水沟 12.承浆 13.吻 14.眉棱骨 15.眉本 16.目胞 17.目纲 18.目内眦 19.目外眦 20.出页 21.颧 22.咸页 23.颐 24.关25.颏 26.颔27.颈 28.结喉29.颞30.曲隅31.蔽 32.颌33.颊 34.耳郭35.枕骨 36.玉枕骨37.完骨 38.柱骨39.柱骨之会上 40.项41.缺盆 42.胸43.龋 44.膺45.膻中 46.绝骨 47.腹 48.丹田 49.横骨 50.曲骨51.毛际 52.篡53.巨骨 54. 髃55.眇 56.肩57.腋 58.胁59. 三毛 60.季胁61.楗骨 62.肩63.肩解 64.两叉骨65.曲甲 66.背67.腰 68.膂69.骶 70.臀71.膊 72.上骨73.肘 74.臂75.兑骨 76.掌77.鱼 78.歧骨79.本节 80.拇指 81.食指 82.将指 83.无名指 84.爪甲 85.髀 86.股87.髀关 88.伏免89.辅骨 90. 行骨91.膝解 92.髀枢 93.踝 94. 踹 95.然骨 96.核骨97.三毛 98.聚毛99.颐 100.膝101.膑 102.跗103.绝骨 104.中焦 105.胃口 106.肺系 107. 108.少阴109.心主 110.臂内111.上骨 112.寸口113.廉 114.合谷两骨115.两筋 116.太阳之脉117.大迎 118.俞119.原穴 120.颊车121.客主人 122.气街123.白肉际 124.舌本125.咽 126.心系127.目系 128.掌后锐骨 129.肩膊 130.京骨131.历络三焦 132.手表腕 133.头角 134.髀阳135.股阴 136.颃颡137.心主 138.起139.属 140.络141.循 142.上143.下 144.行145.过 146.贯147.挟 148.交149.环 150.抵151.入 152.出153.直 154.横155.斜 156.合157.别 158.却159.还 160.下极之俞161.风府 162.中极之下二、填空1.《灵枢·经脉》:“肺手太阴之脉,起于_______,下络_______,还循胃口,上膈_______,从肺系,横出腋下,下循 内,行_______之前,下_______,循臂内_______下廉,入_______,上鱼,循_______,出_______之端。

![[指南]针灸学(第三章经络腧穴各论11-胆)](https://uimg.taocdn.com/443f5981524de518974b7d4d.webp)

《针灸学》教学大纲(七版)(供中医学专业、中医学专业中西医结合方向、中医学专业骨伤方向、中医学专业七年制中西医结合临床方向、中医学专业七年制外向型日语方向、中医学专业七年制外向型英语方向使用)前言《针灸学》是以中医理论为指导,研究经络、腧穴及刺灸方法,探讨运用针灸防治疾病规律的一门学科。

它是中医学的重要组成部分,是中医本科专业学生的必修课程,其主要内容包括经络、腧穴、刺灸法与治疗。

本课程的教学目的,是使学生掌握针灸的基本知识、基本理论和基本技能,能够运用针灸防治常见疾病。

本课程的教学范围以教材为主,加强理论与实践的有机结合,教学方法以课堂讲授为主并根据章节内容,分别以实物、模型、图表、实际操作,以及录像、幻灯、电影、多媒体或CAI课件等教具和设备辅助进行,以加深学生对教学内容知识的理解,增强教学效果。

由于本门课程既包括理论部分,也涉及到临床多学科的实践技能,因此,在学习基本理论知识的同时,必须十分注重实际操作,将理论与实践有机地结合起来。

经络、腧穴、刺灸实践课包括划经、点穴、刺灸法等操作内容,示范后要求学生反复练习掌握,并组织考核,成绩可占总成绩的百分之二十。

治疗各论部分,在教学过程中要保证重点病证的学时,部分病证根据各地的常见病、多发病情况,进行适当调整;实践课应安排学生在门诊见习。

教材的附篇中所收各参考资料,供学生课外阅读,并适当进行答疑辅导。

本课程共计90学时,课堂讲授78学时,实践12学时。

教学要求及内容绪论【目的要求】1、掌握针灸学的概念及针灸疗法的特点,明确针灸学是中医学的重要组成部分及本学科的意义。

2、熟悉针灸学发展简史及对外交流概况。

3、了解本课程主要的内容及学习目的和方法。

【教学内容】1、针灸学的概念:针灸学是以中医理论为指导,研究经络、腧穴及刺灸方法,探讨运用针灸防治疾病规律的一门学科。

2、针灸疗法的特点:具有适应证广、疗效显著、应用方便、经济、安全等优点。

3、针灸学的发展简史及对外交流:从古代、近代及现代发展的概况,可划分为五个时期;从古到今针灸学术的对外交流。

第一章经络总论一、选择题(略)二、填空题1.腧穴经络2.循行分布病理变化3.体表络脉4.筋肉关节外周连属5.肺经肝经6.胞中一源三歧7.大包胸胁8.隐白大包9.睛明跗阳10.腋内动脉寸口之中三、简答题1,针灸学中所提及的“标本”主要是指经脉腧穴分布的上下对应关系。

“标”如树梢,有上的含义,与人体头面胸背的位置相应;“本”犹如树根,有下的含义,与人体四肢下端相应。

十二经脉均有“标”部与“本”部。

2.十二经别是十二正经离入出合的别行部分,是正经别行深入体腔的支脉。

四、论述题1.十二经脉的别络(络脉),在四肢肘、膝关节以下本经的络穴分出后,均走向其相表里的经脉。

十二经别络加强了阴阳表里两经之间的联系。

任脉的别络,从鸠尾穴分出后,散布于腹部。

其作用主要是沟通了腹部经气。

督脉的别络,从长强穴分出后,散布于头部,左右别走足太阳经。

其作用主要是沟通了背部经气。

脾之大络,从大包穴分出,散布于胸胁,其作用主要是沟通了躯干侧部的经气。

2.十二经脉在体内与脏腑相连属,其中阴经属脏主里,阳经属腑主表,一脏配一腑,一阴配一阳,形成了脏腑阴阳表里属络关系。

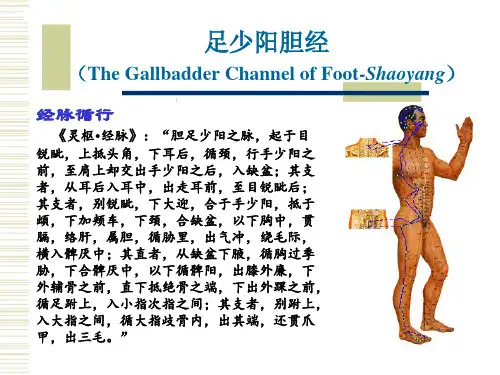

即手太阴肺经与手阳明大肠经相表里;足阳明胃经与足太阴脾经相表里;手少阴心经与手太阳小肠经相表里;足太阳膀胱经与足少阴肾经相表里;手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里,足少阳胆经与足厥阴肝经相表里。

第二章腧穴总论一、选择题(略)二、填空题1. 脏腑经络之气经络功能2.经穴任3.经外奇穴十四经4.自然标志定位法固定标志5.两经头面躯干部6.腹部尾骶部7.井穴经穴8.16 39.固定名称固定位置10. 近治作用特殊作用三、简答题1.特定穴是指十四经中具有特殊性能和治疗作用,并有特定名称的一类腧穴,由于主治功能不同,各有其特定的名称和含义。

包括五输穴、原穴、络穴、郄穴、八脉交会穴、下合穴、背俞穴、募穴、八会穴和全身经脉的交会穴。

2.“原”,即本源、原气之意。

原穴是脏腑原气输注、经过和留止的部位。

针灸穴位胆俞穴说明指导书总述胆俞,经穴名。

出自《脉经》。

属足太阳膀胱经。

位于脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间,有第10肋间动、静脉后支,布有第10、11胸神经后支的皮支,深层为第10、11胸神经后支的肌支。

主治黄疸、口苦、胁痛、肺痨、潮热。

斜刺0.5-0.8寸。

1.名称胆俞穴2.别名暂无资料。

3.出处《脉经》4.隶属足太阳膀胱经5.位置位于脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸6.主治黄疸、口苦、胁痛、肺痨、潮热7.功能疏肝利胆,养阴清热。

8.操作斜刺0.5- 0.8寸9.主要配伍配商阳穴、小肠俞穴治口干10.定位位于脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

11.解剖在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间。

有第10肋间动、静脉后支。

布有第10、11胸神经后支的皮支,深层为第10、11胸神经后支的肌支。

12.名词释义胆,指胆腑。

本穴内应胆,为胆气输注之处,是治胆疾之重要腧穴,故名。

13.功能作用疏肝利胆,养阴清热。

14.详细主治1、黄疸、口苦、胁痛等肝胆病证。

2、肺痨、潮热。

15.详细操作俯伏或俯卧,于第十胸椎棘突下间中枢穴旁开1.5寸处取穴。

斜刺0.5- 0.8寸。

直刺和向外斜刺易经肋间隙刺穿胸膛,造成气胸。

艾炷灸3-5壮,或艾条灸10-15分钟。

16.临床运用1、现代常用于治疗胆裹炎、黄疸、呕吐、食道狭窄、急慢性肝炎、胆道蛔虫症、胃炎、淋巴结核、腋窝淋巴腺炎、肋间神经痛、喉头炎、胸膜炎、高血压等。

2、现代研究,胆俞和肝俞相近,肝胆相表里,故其功能亦近似。

对胃肠功能的影响,针刺胆俞对肠功能障碍者,可使功能正常化。

对胃、十二指肠溃疡的胃液有调整作用,使总酸度及游离酸多趋向正常化。

对胆囊的影响也很明显针刺胆俞可使免疫功能增强,可使巨噬细胞吞噬功能加强。

17.配伍1、配期门穴、章门穴、行间穴、丘墟穴、涌泉穴、支沟穴治胸胁痛。

2、配上脘穴、肝俞穴、脾俞穴治黄疸。