针灸学(第三章经络腧穴各论2-大肠)

- 格式:ppt

- 大小:225.00 KB

- 文档页数:29

11.针灸经络诊断学————证候详解(二)大肠篇郑重声明,本博客观点皆为原创,不见于目前各类中医针灸杂志和刊物。

多为中医针灸临床及理论的论述,以供医生(无论中医西医及医学爱好者)临床运用和探讨研习。

可下载、传播、和临床运用,但不得擅自引用于发表论文或专著而不加出处。

大肠的虚证与肺的实证是相对应的,所以单凭舌象上是无法区分。

故考虑部分借助症状,从而进行区分。

两者在症状上是有些不同的。

如曲池,合谷,阳溪常常被用来治疗湿疹、荨麻疹、感冒等。

而大肠虚的话也选取阳溪、曲池等。

而大肠的症状不典型,一般涉及到过敏性症状等如湿疹、荨麻疹等常考虑与大肠有关,这时很少考虑用泻肺,因临床泻肺的效果不明显,且没有补大肠好。

还有如果泻肺的话容易出汗,荨麻疹的患者如果让他容易出汗的话,那么一吹到风会感到更冷更容易诱发荨麻疹。

所以一般过敏性症状很少用泻肺的方法。

同样,如果这个人大肠经上有少苔且有容易出汗的症状。

最好选择补大肠不要轻易泻肺。

(学生问李老师答:Q:那么是否泻肺也有补大肠的功用?A:没有!大肠和肺经两者只是不冲突他们两个可以相互协同。

如、泻肺配孔最、鱼际、少商再配合谷可以不可以?完全可以!但这里配的合谷的作用是要突出要泻肺的作用,并不是说合谷就有泻肺的作用。

这是两码事情。

一个是通过补大肠,把肺和大肠之间的位差拉大从而突出某一方面(这里指泻肺)的作用,它仍然有主次之分。

汗多,汗少还是不同的。

Q:那么有没有叠加效果呢?A:有叠加效果。

打比方说用了孔最、鱼际、少商再加一个合谷或加一个阳溪仍然是泻肺,因为用了肺的井穴、荥穴、郄穴这是主要的,只是加了一个大肠经的原穴或经穴而已,所以说主体还是泻肺。

那个大肠经的穴位只是起了反佐的作用。

如果打了曲池、温溜、合谷再加一个鱼际仍然是补大肠的,只是补大肠的作用更强一点,本身是不可能泻肺的。

那么温溜和孔最一起打会怎么样呢?在临床上目前没用过(估计效果不佳)。

两个郄穴一起打效果也不见得好。

2021中医考研:针灸学之经络腧穴各论(二)第三章经络腧穴各论(二)(全国卷历年出题数:19道)第一节特定穴考点四:八脉交会穴的概念和应用1.概念:指十二经脉与奇经八脉相通的8个腧穴,又称“交经八穴”,当奇经八脉出现病症时首选。

表3-5 八脉交会穴及主治表列缺后溪孙临泣,照海申脉内外关。

2.临床应用:当奇经八脉出现相关的疾病时,可用对应的八脉交会穴来治疗。

如督脉病变出现的腰脊强痛,可选后溪;冲脉病变出现的胸腹气逆,可选公孙。

另外,临床上也可把公孙和内关、后溪和申脉、足临泣和外关、列缺和照海相配,治疗有关部位的疾病。

按时取穴的灵龟八法和飞腾八法也是以八脉交会穴为基础的。

考点五:八会穴的概念和应用1.概念:脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气聚会的8个腧穴,称为八会穴。

具体为脏会章门,腑会中脘,气会膻中,血会膈俞,筋会阳陵泉,脉会太渊,骨会大杼,髓会绝骨(悬钟)。

2.临床应用:八会穴对于各自所会的脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓相关的病证有特殊的治疗作用,是临床上治疗这些病证的主要穴位。

如六腑之病,可选腑会中脘,血证可选血会膈俞等。

八会穴还可治疗相关的热病。

考点六:郄穴的概念和应用1.概念:为十二经脉和奇经八脉中的阴跷、阳跷、阴维、阳维脉之经气深聚的部位。

郄穴共有16个,除胃经的梁丘之外,都分布于四肢肘膝关节以下,急症和疼痛性疾病的首选。

2.临床应用:郄穴在治疗急症方面有独特的疗效。

如急性胃脘痛,取胃经郄穴梁丘;肺病咯血,取肺经郄穴孔最等。

脏腑疾患也可在相应的郄穴上出现疼痛或压痛,有助于诊断阴经郄穴多主血证,阳证郄穴多主急证、痛证。

表3-6 十六经脉郄穴表考点七:下合穴的概念和应用1.概念:为六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴。

六腑胃、大肠、小肠、胆、膀胱、三焦的下合穴依次分别为足三里、上巨虚、下巨虚、阳陵泉、委中、委阳。

其中胃、胆、膀胱的下合穴位于本经,大肠、小肠的下合穴同位于胃经,三焦的下合穴位于膀胱经。

第三章经络腧穴各论一、名词解释1.首2.颠3.廉4.发际5.王宫6.额7.颜 8.阙9.明堂 10. 安页 11.水沟 12.承浆 13.吻 14.眉棱骨 15.眉本 16.目胞 17.目纲 18.目内眦 19.目外眦 20.出页 21.颧 22.咸页 23.颐 24.关25.颏 26.颔27.颈 28.结喉29.颞30.曲隅31.蔽 32.颌33.颊 34.耳郭35.枕骨 36.玉枕骨37.完骨 38.柱骨39.柱骨之会上 40.项41.缺盆 42.胸43.龋 44.膺45.膻中 46.绝骨 47.腹 48.丹田 49.横骨 50.曲骨51.毛际 52.篡53.巨骨 54. 髃55.眇 56.肩57.腋 58.胁59. 三毛 60.季胁61.楗骨 62.肩63.肩解 64.两叉骨65.曲甲 66.背67.腰 68.膂69.骶 70.臀71.膊 72.上骨73.肘 74.臂75.兑骨 76.掌77.鱼 78.歧骨79.本节 80.拇指 81.食指 82.将指 83.无名指 84.爪甲 85.髀 86.股87.髀关 88.伏免89.辅骨 90. 行骨91.膝解 92.髀枢 93.踝 94. 踹 95.然骨 96.核骨97.三毛 98.聚毛99.颐 100.膝101.膑 102.跗103.绝骨 104.中焦 105.胃口 106.肺系 107. 108.少阴109.心主 110.臂内111.上骨 112.寸口113.廉 114.合谷两骨115.两筋 116.太阳之脉117.大迎 118.俞119.原穴 120.颊车121.客主人 122.气街123.白肉际 124.舌本125.咽 126.心系127.目系 128.掌后锐骨 129.肩膊 130.京骨131.历络三焦 132.手表腕 133.头角 134.髀阳135.股阴 136.颃颡137.心主 138.起139.属 140.络141.循 142.上143.下 144.行145.过 146.贯147.挟 148.交149.环 150.抵151.入 152.出153.直 154.横155.斜 156.合157.别 158.却159.还 160.下极之俞161.风府 162.中极之下二、填空1.《灵枢·经脉》:“肺手太阴之脉,起于_______,下络_______,还循胃口,上膈_______,从肺系,横出腋下,下循 内,行_______之前,下_______,循臂内_______下廉,入_______,上鱼,循_______,出_______之端。

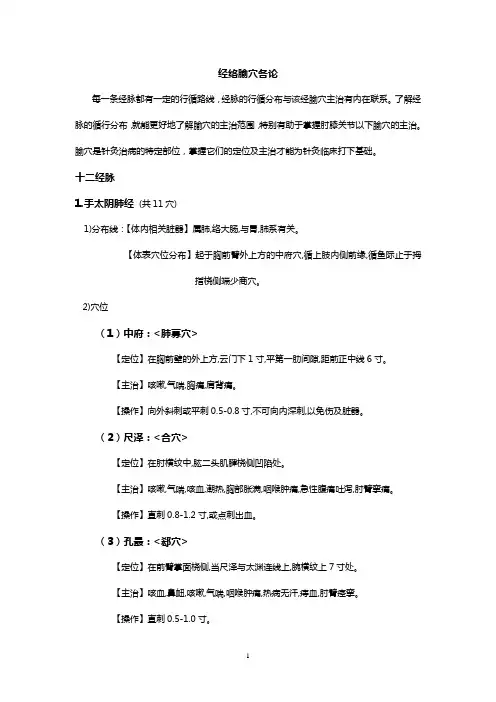

经络腧穴各论每一条经脉都有一定的行循路线,经脉的行循分布与该经腧穴主治有内在联系。

了解经脉的循行分布,就能更好地了解腧穴的主治范围,特别有助于掌握肘膝关节以下腧穴的主治。

腧穴是针灸治病的特定部位,掌握它们的定位及主治才能为针灸临床打下基础。

十二经脉1.手太阴肺经(共11穴)1)分布线:【体内相关脏器】属肺,络大肠,与胃,肺系有关。

【体表穴位分布】起于胸前臂外上方的中府穴,循上肢内侧前缘,循鱼际止于拇指桡侧端少商穴。

2)穴位(1)中府:<肺募穴>【定位】在胸前壁的外上方,云门下1寸,平第一肋间隙,距前正中线6寸。

【主治】咳嗽,气喘,胸痛,肩背痛。

【操作】向外斜刺或平刺0.5-0.8寸,不可向内深刺,以免伤及脏器。

(2)尺泽:<合穴>【定位】在肘横纹中,肱二头肌腱桡侧凹陷处。

【主治】咳嗽,气喘,咳血,潮热,胸部胀满,咽喉肿痛,急性腹痛吐泻,肘臂挛痛。

【操作】直刺0.8-1.2寸,或点刺出血。

(3)孔最:<郄穴>【定位】在前臂掌面桡侧,当尺泽与太渊连线上,腕横纹上7寸处。

【主治】咳血,鼻衄,咳嗽,气喘,咽喉肿痛,热病无汗,痔血,肘臂痉挛。

【操作】直刺0.5-1.0寸。

(4)列缺:<络穴>【定位】在前臂桡侧缘,桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸.当肱桡肌与拇长展肌腱之间。

【主治】外感头痛,项强,咳嗽,气喘,咽喉肿痛,口 ,齿痛。

【操作】向上斜刺0.3-0.5寸。

(5)太渊:<输穴,原穴,脉会>【定位】在腕掌侧横纹桡侧,桡动脉搏动处。

【主治】外感,咳嗽,气喘,咽喉肿痛,胸痛,无脉症,腕臂痛。

【操作】避开桡动脉,直刺0.3-0.5寸。

(6)少商:<井穴>【定位】在手拇指末节桡侧,距指甲角0.1寸。

【主治】咽喉肿痛,发热,咳嗽,失音,鼻衄,昏迷,癫狂,指肿,麻木。

【操作】浅刺0.1-0.2寸,或点刺出血。

2.手阳明大肠经(共20穴)1)分布线:【体内相关脏器】属大肠,络肺,并与口、下齿、鼻有联系。

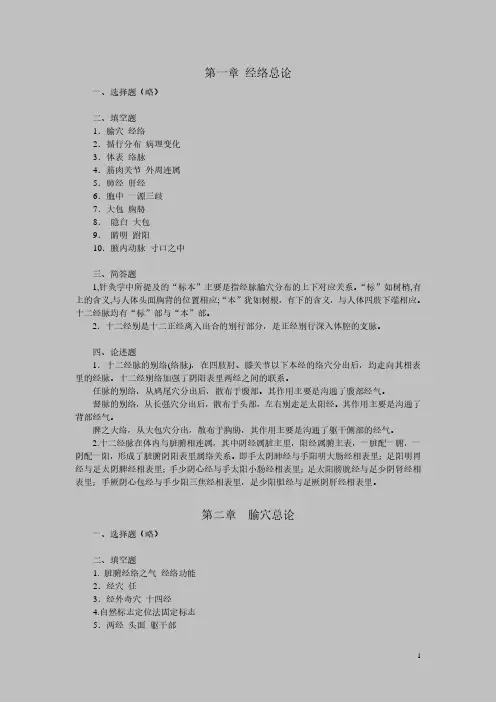

第一章经络总论一、选择题(略)二、填空题1.腧穴经络2.循行分布病理变化3.体表络脉4.筋肉关节外周连属5.肺经肝经6.胞中一源三歧7.大包胸胁8.隐白大包9.睛明跗阳10.腋内动脉寸口之中三、简答题1,针灸学中所提及的“标本”主要是指经脉腧穴分布的上下对应关系。

“标”如树梢,有上的含义,与人体头面胸背的位置相应;“本”犹如树根,有下的含义,与人体四肢下端相应。

十二经脉均有“标”部与“本”部。

2.十二经别是十二正经离入出合的别行部分,是正经别行深入体腔的支脉。

四、论述题1.十二经脉的别络(络脉),在四肢肘、膝关节以下本经的络穴分出后,均走向其相表里的经脉。

十二经别络加强了阴阳表里两经之间的联系。

任脉的别络,从鸠尾穴分出后,散布于腹部。

其作用主要是沟通了腹部经气。

督脉的别络,从长强穴分出后,散布于头部,左右别走足太阳经。

其作用主要是沟通了背部经气。

脾之大络,从大包穴分出,散布于胸胁,其作用主要是沟通了躯干侧部的经气。

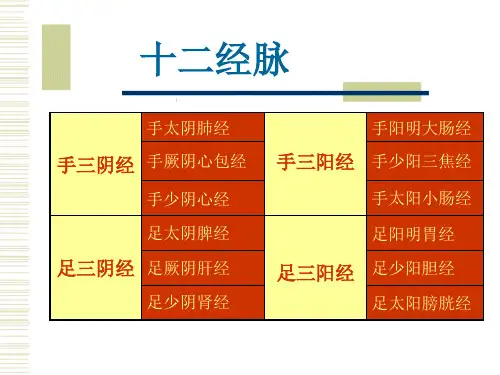

2.十二经脉在体内与脏腑相连属,其中阴经属脏主里,阳经属腑主表,一脏配一腑,一阴配一阳,形成了脏腑阴阳表里属络关系。

即手太阴肺经与手阳明大肠经相表里;足阳明胃经与足太阴脾经相表里;手少阴心经与手太阳小肠经相表里;足太阳膀胱经与足少阴肾经相表里;手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里,足少阳胆经与足厥阴肝经相表里。

第二章腧穴总论一、选择题(略)二、填空题1. 脏腑经络之气经络功能2.经穴任3.经外奇穴十四经4.自然标志定位法固定标志5.两经头面躯干部6.腹部尾骶部7.井穴经穴8.16 39.固定名称固定位置10. 近治作用特殊作用三、简答题1.特定穴是指十四经中具有特殊性能和治疗作用,并有特定名称的一类腧穴,由于主治功能不同,各有其特定的名称和含义。

包括五输穴、原穴、络穴、郄穴、八脉交会穴、下合穴、背俞穴、募穴、八会穴和全身经脉的交会穴。

2.“原”,即本源、原气之意。

原穴是脏腑原气输注、经过和留止的部位。

针灸穴名解-----高式国著(大肠经)大肠手阳明之脉《灵枢◎经脉篇》:“大肠手阳明之脉,起于大指次指之端。

循指上廉出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之会上,下入缺盆,络肺。

下膈,属大肠。

其支者,从缺盆上颈,贯颊入下齿中,还出挟口交人中。

左之右、右之左,上挟鼻孔……。

”大指次指之端,即挨近大指之次指端。

商阳本穴为手阳明之始,承肺金清肃之气,递接而来。

借少商商金之气,由阴侧转入阳侧,故名“商阳”。

张隐菴曰:“阳明司四时之秋令,而太阴主四时之清秋”。

揆之此意,则少商为秋商之初,商阳为秋商之正也。

商,金也。

阳明之气令也。

故名本穴为“商阳”。

体此秋商凉肃之意,则其治症之用,可想而知矣。

又以本穴为手阳明之井,井之所治皆主心下满。

又本经从缺盆上颈,贯烦,入下齿中,还出,夹口交人中,左之右,右之左,上夹鼻,故本穴又能治颈项喉齿诸疾。

二间本穴一名“间谷”。

穴在次指内侧,爪后第二节后。

故名“二间”。

间,隔也。

治症略同合谷。

三间本穴一名“小谷”。

穴在次指内侧,爪后第三节后。

故名“三问”。

二间、三间,均与合谷交会。

故二穴治病,均与合谷略同。

三间别名小谷,二间别名间谷,以其次于合谷也。

合谷合,会聚也,交与也。

《内经》谓:“肉之大会为谷。

本穴在拇指食指歧骨间,大凹隙中,故喻之为“谷”。

更有小谷、间谷来与交会。

故名“合谷”。

合谷稍外,名曰虎口,以其扩张也。

本穴治症颇多,以面口为主。

又合谷、太冲各二穴,名为四关,以其能大开通也。

余治一重感冒,战而未汗。

家人大惊,急延诊。

为刺合谷,针甫下,战栗立止,稍捻转,汗大出,言语正常,少时安睡,次日能食,但体弱耳。

此后余愈信针道之妙,有不可言传者。

此四十年前事也。

阳溪《内经》云.“肉之小会为溪”。

凡经气行至凹隙处,多取名溪、谷、渊、池、泉、海。

此穴当腕骨阳侧内耸凹隙之中,故名“阳溪”。

其所治症,略同合谷。

偏历历,传也,又经过也。

穴在桡骨阳侧,近腕偏棱处。

针灸常用腧穴——大肠俞非主流针灸传承针灸学习交流扫描关注【穴名释义】“大肠”,大肠腑;“俞”,指背俞穴,即脏气转俞之处。

本穴为大肠之气转输之处,故名“大肠俞”,属足太阳膀胱经腧穴。

【定位取法】在腰部,当第4腰椎棘突下,旁开1.5寸,约平髂嵴最高点。

两侧髂嵴最高点水平为第4腰椎棘突,在其下方旁开1.5寸取穴。

【穴性特点】本穴乃大肠之背俞穴,为大肠之气输注之处,与大肠关系密切。

具有培土健中、消积滞,调肠腑清积热,强筋骨、利腰膝的作用。

《针灸大成》: “主脊强不得俯仰。

”《千金翼方》: “主肠癖泄痢。

”本穴是临床上治疗肠道疾病及腰骶病变的常用穴位。

【主治概要】1.本穴为大肠的背俞穴,具有培土健中、消积滞的功效。

可用于治疗腹痛、腹胀、肠鸣、泄泻及痢疾、肠痈等。

2.本穴具有强筋骨、利腰膝的作用。

可用于治疗腰脊骶髂疼痛、脚气及现代医学的骶髂关节炎、坐骨神经痛。

3.本穴具有调肠腑清积热的作用。

可用于治疗便秘、脱肛。

4.现代临床研究表明,大肠俞穴皮内注射灭菌注射用水可出现明显的分娩镇痛效果。

【临床应用举例】1.慢性结肠炎慢性结肠炎是一种原因不明、非特异性的大肠炎症。

主要症状有慢性腹泻或便秘,双侧腹部及双侧下腹部的钝痛或隐痛,或腹胀,大便带黏液有些伴肠鸣。

以直肠炎症为主者可表现为少腹膀胱区的胀痛和尾骶部的坠胀。

导致慢性结肠炎的因素有很多,归纳起来主要有2种:一是指肠道感染了细菌、霉菌等病毒,使肠道长期处于炎症状态;二是指由于人的身体过度疲劳、长期处于营养不良状态,以及情绪容易激动等,这些因素都可以诱发慢性结肠炎的发生。

(1)穴位埋线法:在距离大肠俞1~2厘米处的两侧,做好标记。

皮肤消毒后,在标记处用利多卡因做皮内麻醉,用持针器夹住带羊肠线的皮肤缝合针,从一侧局麻点刺入,穿过穴位下方的皮下组织、肌层,从对侧局麻点穿出,剪断两端线头,放松皮肤,轻轻揉按局部,使羊肠线完全埋入皮下组织内。

敷盖纱布3~5日,1个月后可换对侧大肠俞埋线。