历史必修二第11课

- 格式:pptx

- 大小:21.62 MB

- 文档页数:14

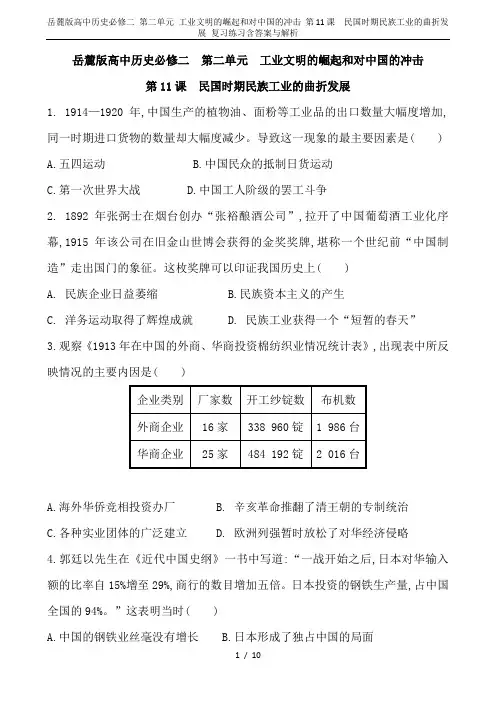

岳麓版高中历史必修二第二单元工业文明的崛起和对中国的冲击第11课民国时期民族工业的曲折发展1. 1914—1920年,中国生产的植物油、面粉等工业品的出口数量大幅度增加,同一时期进口货物的数量却大幅度减少。

导致这一现象的最主要因素是( ) A.五四运动 B.中国民众的抵制日货运动C.第一次世界大战D.中国工人阶级的罢工斗争2. 1892年张弼士在烟台创办“张裕酿酒公司”,拉开了中国葡萄酒工业化序幕,1915年该公司在旧金山世博会获得的金奖奖牌,堪称一个世纪前“中国制造”走出国门的象征。

这枚奖牌可以印证我国历史上( )A. 民族企业日益萎缩B.民族资本主义的产生C. 洋务运动取得了辉煌成就D. 民族工业获得一个“短暂的春天”3.观察《1913年在中国的外商、华商投资棉纺织业情况统计表》,出现表中所反映情况的主要内因是( )A.海外华侨竞相投资办厂B. 辛亥革命推翻了清王朝的专制统治C.各种实业团体的广泛建立D. 欧洲列强暂时放松了对华经济侵略4.郭廷以先生在《近代中国史纲》一书中写道:“一战开始之后,日本对华输入额的比率自15%增至29%,商行的数目增加五倍。

日本投资的钢铁生产量,占中国全国的94%。

”这表明当时( )A.中国的钢铁业丝毫没有增长B.日本形成了独占中国的局面C.中国工业未能获得发展机遇D.日本乘机加紧对华经济侵略5.1943年6月7日,《申报》刊登的《商业利润与大众生活》:“限制利润,为统制经济所要求的一个条件;安定比生,为战时经济政策所要求的一个条件。

因此,上述两种条件的配合,乃是其绝对的必要性。

”文章宣传了当时在上海等地推行的经济统制政策,这种政策( )A.利于日本掠夺中国战略资源B.加速了官僚资本的急剧膨胀C.有利于市场繁荣和民生改善D.限制利润的做法符合节制资本思想6.“今天的上海是真的‘美化’了。

美国货充斥了市场的每一个角落,难怪有人说:中国人民从吃到用,要全部‘美式装备’了。

高中历史岳麓版必修Ⅱ经济成长历程第11课民国时期民族工业的曲折发展教学设计三水中学历史科组何丽珊一、教学背景:(一)设计理念突显以学生为主体教师为主导的教学理念,在关注学生知识与技能的掌握情况的同时,注重培养学生的分析、解决问题的能力和自主探究精神。

通过由史及论的思路,使学生养成“论从史出”的历史思维。

也注重历史与现实的联系,激发学生的学习兴趣与热情。

更注重以历史知识为载体,及时对学生进行情感、态度、价值观的教育。

(二)教材分析本课属于岳麓版教材第二单元《工业文明的崛起和对中国的冲击》中的内容,学习本课实际上是学习工业文明对中国的冲击的重要内容。

第一目“中国民族工业的‘黄金时期’”,重点介绍了第一次世界大战期间和南京国民政府时期民族工业发展的原因、表现和特点。

第二目“日伪政权对沦陷区经济的破坏”,介绍了日伪政权破坏沦陷区经济的政策、措施及其对民族工业发展带来的危害。

第三目“三座大山重压下的民族资本”,主要阐述了外国资本和官僚资本对民族工业的侵蚀、排挤和打击。

本课三目内容阐述了民国时期民族工业曲折发展的史实,且从中分析总结出影响中国资本主义发展的主要因素。

本课内容既是前面第10课所学内容的延续,又为后面乃至高中学习做好了铺路搭桥的准备。

所以在中国近代史上占重要地位和作用。

(三)学情分析通过前一课和必修一的学习,学生已经接触过相关知识,所以对本课的背景知识并不陌生。

但由于本课内容时间跨度大,涉及历史时期较多,学生掌握起来有点难度。

但近年有关民族工业史料增多,较能吸引学生的兴趣,因此通过老师灵活多变的教学方式,让学生主动参与历史课堂,探求历史知识。

效果较佳。

(四)教学目标课标要求:1、了解民国时期民族工业曲折发展的主要史实,探讨影响中国资本主义发展的主要因素。

2、探讨在半殖民地半封建社会条件下,资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

知识与能力:1、通过指导学生分析民族工业黄金时期到来的原因、表现和特点;日伪政权对沦陷区经济掠夺的方针、手段及危害;三座大山对民族业的打击;培养学生独立思考,全面分析解决问题的能力。

第11课近代以来的城市化进程一、教材分析本课是统编本教材选择性必修二《经济与社会生活》第四单元“村落、集镇与居住环境”第11课,包含了“城市化的演进”“居住条件的改善”“基础设施的发展”“城市化进程中的问题”四个子目。

主要说明了近代以来城市化的过程、城市化的进步意义。

另一方面,也直述了城市化带来的环境污染、交通拥堵、贫富矛盾等一系列社会问题。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对本课的要求是:了解近代以来城市化进程中人们居住条件和生活环境的改善及问题。

学生通过本课的学习,能够辩证地分析城市化给社会生活带来的影响,积极思考问题的解决之道,从而树立可持续发展的生活理念。

二、学情分析本课内容在初中教材和《中外历史纲要》虽有所涉及,但课文的时间跨度较大,知识体系庞杂。

高中生基于本单元第10课和《中外历史纲要·下》的学习,对城市的发展及意义有了一定的了解;而通过两本必修教材的学习,史料分析、历史解释、时空定位等能力有了一定提升。

但受限于生活经验和身心发展规律的制约,对问题的理性认识还有待加强。

三、教学目标总体目标:了解近代以来城市化进程中人们居住条件和生活环境的改善及问题。

1.借助相关材料,站在历史解释的角度引导学生理解城市化的概念,理清工业革命与城市化的关系。

2.依据教材,以时间轴的形式梳理世界(英)和中国城市化的不同进程,观察时间轴,通过对比指出中英城市化进程的特点,结合图片、文字史料分析其呈现独特特点的原因,深刻认识近代中国社会环境。

3. 引导学生运用唯物史观和历史解释能力辩证地分析城市化给社会生活带来的影响,从而帮助学生树立可持续发展生活理念。

四、重点难点重点:近代城市化演进的原因及影响难点:城市化的成因及影响。

五、课时安排 1课时六、教学方法课堂讨论;合作探究;情境创设;史料研习;问题引导。

七、教学过程【情景导入】教师讲述:教师原始人和现代城市之间的牵连导入本节课。

教师讲述:人类从狩猎,采摘到农业定居大概花了三四百万年的岁月;人类从村落到城市大约花了近一万年的时光;人类从古代城市发展到近代城市大约花了近五千年的时间;近代以来的城市又是什么样的发展速度呢?城市化又会给社会生活带来怎样的影响?带着这些问题我们进入到本课的学习。

第四单元村落、城镇与居住环境第11课近代以来的城市化进程一、选择题1. 曾有西方学者指出:“……工业革命则使城市主宰世界。

”下列叙述能为此提供佐证的是( )A.城市先于工业诞生于世B.城市化是工业革命条件之一C.工业化加速城市化发展D.城市化是工业革命的直接产物【答案】C【解析】材料信息“工业革命则使城市主宰世界”说明工业革命推动了城市化进程。

由此可知,工业化加速城市化发展能为此提供佐证,故C项正确;城市先于工业诞生于世、城市化是工业革命条件之一不符合材料信息,A、B两项错误;城市化是工业革命的间接产物,D项错误。

2.1760年,英国5万—10万人的城市只有1个,1851年达到13个。

1851年,英国的英格兰和威尔士的城市人口总和已经超过农村人口,城市人口比重达到50.2%。

对材料理解最准确的是( )A.农业快速发展解放了农村生产力B.圈地运动使农村人口急剧减少C.工业革命加快英国的城市化进程D.交通运输的发展加快人口流动【答案】C【解析】根据“1760年”“1851年”可以看出材料反映的是英国工业革命时期。

由“1760年,英国5万—10万人的城市只有1个,1851年达到13个。

1851年,英国的英格兰和威尔士的城市人口总和已经超过农村人口,城市人口比重达到50.2%”并结合所学可知,工业革命改变了英国的人口结构,促进了许多新兴城市的产生,加快了城市化进程,故C项正确。

3.1858年是伦敦泰晤士河的“奇臭年”,就连河边议会大厦的窗上也不得不挂起一条条浸过消毒药水的被单,原本清澈宜人的“母亲河”变成了奇臭无比的污水河。

材料反映了工业革命( )A.带来环境污染问题B.城市化进程加快C.大大提高了生产力D.产业结构的调整【答案】A【解析】材料“河边议会大厦的窗上也不得不挂起一条条浸过消毒药水的被单,原本清澈宜人的‘母亲河’变成了奇臭无比的污水河”说明工业革命造成了严重的环境问题,故A项正确;材料未体现城市化进程,B项错误;材料没有体现生产力的提高,C项错误;材料未涉及产业结构的调整,D项错误。

历史选择性必修2 第四单元村落、城镇与居住环境第11课近代以来的城市化进程教学设计【教学立意】本单元介绍人类居住条件的变迁,从村落、集镇和城市的出现分析不同居住环境的形成原因和影响。

城市化是近代以来社会发展最重要的衡量标准之一,也体现了人类居住环境方面革命性的改变。

本课在教学设计中希望通过对“城市化的演进”、“居住条件的改善”、“公共设施的完善”、“城市化进程中的问题”等四个子目的梳理,让学生理解城市化的发展对人类生活产生的深刻影响,启发学生思考如何解决城市化发展过程中的问题,从而树立可持续发展的正确观念。

【教材分析】《近代以来的城市化进程》是高中统编历史教材选择性必修2第四单元《村落、城镇与居住环境》中的一课。

本课介绍了近代以来“城市化的演进”、“居住条件的改善”、“公共设施的完善”、“城市化进程中的问题”等几个问题,各子目之间存在内在逻辑,方便教师开展教学,此外,教师补充“城市化问题的解决”这个环节,可使本课的立意更为完整、更为凸显。

【学情分析】本课是选择性必修二《经济与社会生活》的课程,高中生经过对必修课程的学习,对城市化已有一定的了解,史料研习、时空定位能力有所提升,具有一定的史料分析和知识迁移能力。

但由于学生的生活经验不足、阅历尚浅,对社会现象和现实问题的理性认识仍有待加强。

【教学目标】了解近代以来城市化的演进过程。

了解近代以来城市化进程中居住条件的改善和基础设施的发展。

认识近代以来城市化进程中的问题,并思考解决之道。

【重点难点】重点:城市化对近代以来人类生活的影响。

难点:近代以来中外城市化的原因、存在问题及解决。

【课型课时】新授课 1课时【教学手段】多媒体课件【教学方法】情境导入法;史料教学法;问题引领法【教学过程】课堂导入:教师活动:通过天津老城厢建筑与天津小洋楼的对比,引发学生思考:天津这座城市的建筑风格为何差异如此之大?是什么原因导致的?世界各国近来以来的城市化又有怎样的发展历程呢?设计意图:引入学生熟悉的生活场景,激发学生对本课学习的热情,有利于深入学习。

高一岳麓版历史必修二课时教学案学案编订人审核人使用时间民族工业发展示意图①“肥料不足”是指中国近代民族工业先天性的资金少、规模小、技术力量薄弱②“阳光灿烂”是指一战期间中国民族工业出现了“短暂的春天”③“冰雹无情”是指中国第11课民国时期民族工业的曲折发展教学案参考答案问题思考一:思考归纳:近代民族工业发展的特点(1)发展不平衡。

轻工业尤其是纺织业、面粉业发展迅速,重工业发展缓慢。

(2)地区分布不平衡。

民族工业大都集中在沿海一带,而广大的内地较少。

这主要是由于沿海一带商品经济比较发达,自然经济较早瓦解,地理条件较优越等。

(3)带有半殖民地半封建的特征。

没有形成完整的工业体系;与外国资本相比,力量十分薄弱;与自然经济相比,自然经济占绝对优势。

问题思考二:深化探究答案答案(1)自然经济、民族资本主义经济、官僚资本主义经济。

(2)是一种新的经济成分,代表了先进的生产力;在夹缝中求生存,始终不占主导地位。

(3)深受帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的压迫,民族工业命运悲惨,发展艰难。

因为当时中国是半殖民地半封建的社会,这种社会性质决定了民族工业必然在夹缝中生存。

高效训练参考答案1.答案A。

解析一战期间,民族工业出现短暂的春天,轻工业发展迅速,化学工业等兴起;从地区分布上看,一战之前,中国东南沿海地区就已经是工商业中心了;B、D两项不是民族工业的特征。

2.答案D。

解析实业救国是甲午战争后出现的社会思潮,在此思想推动下,中国民族资本家致力于创办实业,推动了我国民族资本主义的发展和中国社会的进步。

在半殖民地半封建的中国,民族资本家徒有鸿志,却总是壮志难酬。

3.答案D。

解析解答本题注意时间1932年,此时南京国民政府采取了有利于民族资本主义企业发展的政策,所以民族资本主义企业发展迅速。

4.解析:题干信息主要涉及民族工业的地域分布情况,它主要集中在上海、武汉等交通便利的沿海、沿江城市,而河南、河北、山东分布却很少。