腹膜和肠系膜肿瘤的影像学诊断

- 格式:ppt

- 大小:2.36 MB

- 文档页数:10

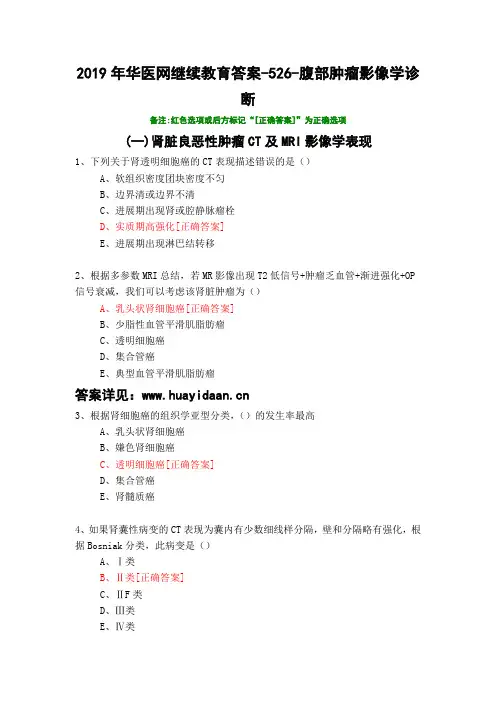

2019年华医网继续教育答案-526-腹部肿瘤影像学诊

断

备注:红色选项或后方标记“[正确答案]”为正确选项

(一)肾脏良恶性肿瘤CT及MRI影像学表现

1、下列关于肾透明细胞癌的CT表现描述错误的是()

A、软组织密度团块密度不匀

B、边界清或边界不清

C、进展期出现肾或腔静脉瘤栓

D、实质期高强化[正确答案]

E、进展期出现淋巴结转移

2、根据多参数MRI总结,若MR影像出现T2低信号+肿瘤乏血管+渐进强化+OP 信号衰减,我们可以考虑该肾脏肿瘤为()

A、乳头状肾细胞癌[正确答案]

B、少脂性血管平滑肌脂肪瘤

C、透明细胞癌

D、集合管癌

E、典型血管平滑肌脂肪瘤

答案详见:

3、根据肾细胞癌的组织学亚型分类,()的发生率最高

A、乳头状肾细胞癌

B、嫌色肾细胞癌

C、透明细胞癌[正确答案]

D、集合管癌

E、肾髓质癌

4、如果肾囊性病变的CT表现为囊内有少数细线样分隔,壁和分隔略有强化,根据Bosniak分类,此病变是()

A、Ⅰ类

B、Ⅱ类[正确答案]

C、ⅡF类

D、Ⅲ类

E、Ⅳ类。

肠系膜病变的影像诊断影像解剖及概述肠系膜由双层腹膜构成,包括小肠系膜、结肠系膜、乙状结肠系膜和阑尾系膜。

其内含有丰富的血管、淋巴网、神经丛、脂肪、纤维组织及间皮巨噬细胞,还可能含有某些胚胎组织结构残余。

小肠系膜是腹膜的宽阔的扇形反折,将空肠和回肠连接到腹后壁。

肠系膜在CT 图像中表现为:小肠袢中央含脂肪的区域,内部可见明显的圆形或线样高密度空肠或回肠血管。

通常还可以发现直径小于1cm 的淋巴结。

正常肠系膜脂肪的密度类似于皮下脂肪( -100~-160HU )。

横结肠系膜CT 上表现为从胰腺勾突延伸到结肠壁边缘的含脂肪区。

乙状结肠系膜起自盆腔后壁,内含乙状结肠和直肠上血管。

由于肠系膜内含有丰富脂肪,除了在极度消瘦的病人中,CT 几乎能显示所有的肠系膜异常。

肠系膜脂肪密度增高,肠系膜结构扭曲,肠系膜血管边界不清。

口服对比剂有助于区分肠管和肠系膜肿物。

MRI :静脉注射钆对比剂后脂肪抑制T1WI 梯度回波图像能较好显示肠系膜病变。

但是肠管运动和呼吸运动会影响图像质量,需要应用胃肠道低张药物(肌肉或皮下注射胰高血糖素)及呼吸门控成像。

在肠系膜病变中可以看到的异常CT 表现有:软组织密度肿块、小结节、脂肪密度轻度增高(水或血液进入脂肪组织)、脂肪坏死(坏死越彻底其密度值越接近水)、纤维索条影、钙化、脂肪环征、肠系膜血管的充盈缺损等。

他们分别代表不同的病理特点,也提示者不同的疾病过程。

炎性病变多普勒超声能判断肠炎性病变是活动期还是静止期。

CT 能通过观察肠壁的强化行为监控活动性炎症或充血的肠段。

受累肠管的供血血管可能会扩张,导致血供增加。

即使供血血管的大小和形态没有发生改变之前仍可以通过肠管的强化和灌注特点来判断肠壁是否充血。

①炎性肠系膜水肿:CT 表现为肠系膜水肿增厚、可见散在条片状影、肠系膜脂肪密度增加,节段性肠系膜血管边界不清,腹膜后脂肪相对正常。

当发现肠系膜水肿时要特别注意肠系膜根部,以除外局部肿瘤阻塞肠系膜血管导致的继发性水肿。

腹膜是覆盖于腹壁和腹腔脏器表面的一层薄膜,由内皮和少量结缔组织构成。

腹腔脏器表面的较薄腹膜称脏腹膜,腹壁表面的较厚腹膜称壁腹膜。

脏壁腹膜或脏腹膜之间,相互移行返折,形成了网膜、系膜和韧带等结构,内有血管、神经走行。

上述结构的病变统称为腹膜与肠系膜病变,此类病变种类较多、发病率不等,影像表现有较多相同、相似之处,易于漏诊、误诊。

本文收集经病理证实腹膜与肠系膜病例,结合文献复习,以期对此类病变提高认识。

一、炎症性病变(一)结核性腹膜炎结核性腹膜炎是由结核杆菌引起的慢性弥漫性腹膜感染,任何年龄均可发病,,常继发于肺、肠等结核。

起病缓慢,病程较长,临床表现主要有腹胀、腹痛及发热、盗汗等结核中毒症状,原有肺结核病史,腹部触诊有揉面感有助于结核性腹膜炎的诊断。

病变不同阶段具有不同病理表现:发病初期以腹膜、网膜等充血、水肿为主;当病变发展,腹膜、网膜及肠系膜出现不同程度增厚、黏连及渗出或伴有弥漫性小结节时,病理上以结核性肉芽肿为主;当病变进一步发展,系膜、网膜增厚、黏连更加严重时,病理上以纤维组织和干酪坏死为主,常伴结核性肉芽肿及肠黏连甚至肠梗阻表现。

CT表现:①腹水为中少量,壁腹膜增厚呈线带状,并有强化。

②肠系膜呈团片状、污垢状改变,并伴有环状强化的肿大淋巴结。

③大网膜增厚、黏连,部分呈饼状改变,强化明显。

结合患者年龄较轻,有结核病史者,临床表现以腹胀、腹痛、低热为主,病程较长,可进行CT诊断。

本组病理证实5例,均见腹水及网膜不同程度增厚,未见实性或囊性结节,其中3例伴肠系膜串珠样改变,肠系膜血管束增粗,2例见肠系膜区增大淋巴结影。

(二)肠系膜脂膜炎肠系膜脂膜炎是一种累及肠系膜脂肪组织的慢性炎症,脂肪坏死、炎性细胞浸润和纤维化往往呈不同比例混杂存在,当病变以炎性细胞浸润为主时即称为肠系膜脂膜炎,病因不明,多数学者认为是一种原因不明的特发性炎性病变,部分学者认为与腹部手术有关,临床上少见,可发生于任何年龄,90%以上病人累及小肠系膜,偶累及结肠系膜,临床症状包括腹痛、恶心、呕吐、厌食、发烧、乏力、消瘦、恶病质、大便习惯的改变等。

胃肠肿瘤超声内镜诊断发表时间:2009-08-04T17:46:56.733Z 来源:《中外健康文摘》2009年第20期供稿作者:曲冬玲 (黑龙江省农垦总局红兴隆分局中心医院黑龙江双鸭[导读] 由于内镜检查只能观察粘膜病变的表面形态,不能观察恶性病变的浸润情况,因此,电子内镜图像清晰度的改进【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2009)20-0262-021 内镜检查对病变的定性诊断及评估进展的局限性由于内镜检查只能观察粘膜病变的表面形态,不能观察恶性病变的浸润情况,因此,电子内镜图像清晰度的改进,只能改善对诸如糜烂、溃疡、肿物等病变表面微细形态的观察,提高对病变检出能力。

但其对病变本质的判断均有一定的局限性,恶性肿瘤是以癌细胞浸润转移为特征,这种变化有时并不能从粘膜表面的病变形态反应出来。

内镜检查并不适合对恶性肿瘤进展情况的观察,内镜检查只能观察病变的表面,而肿瘤表面形态的改变与肿瘤进展程度并无必然的联系。

虽然内镜下肿瘤的形态学变化如病变范围、Borrmann分型和活检组织学分型与病变程度有一定的相关性,但对预估肿瘤分期的作用十分有限。

2 超声内镜对病变层次的观察优势胃肠内镜诊断的重点是早期发现和诊断恶性肿瘤,而恶性行为最本质的变化是细胞浸润的生物学行为,区别早期和进展期肿瘤也是以肿瘤浸润深度为依据。

因此,观察病变的纵向浸润深度在恶性肿瘤的术前诊断中有重要意义。

超声内镜(Endoscopic ultrasonography, EUS)是经内镜导入超声探头,通过体腔在内镜直视下对消化道管壁或邻近脏器进行断层扫描的方法,该方法结合了内镜及超声双重功能,既可观察消化道粘膜表面的病变形态又可直接或从相邻脏器对病变进行超声扫描,避免了腹壁脂肪的衰减、胃肠道气体及骨骼的干扰等体外超声的物理学限制,从而获得更为清晰的病变浸润深度及邻近组织结构的断层影像,分辨率也更高。

EUS的开展,开创了消化道显像的新局面,现已被称为胃肠道内镜学中最为精确的影像技术。

肠系膜肿瘤的症状有哪些,有什么样的诊断标准?肠系膜肿瘤的常见症状消瘦、便血、腹部肿块、肠壁纤维化、腹痛、发烧、食欲不振、肾盂积水肠系膜肿瘤有什么症状一、症状:临床表现依肿瘤的病理类型、生长部位、大小和与邻近组织器官的关系而有不同的表现。

症状复杂多样且无特征性,肿瘤较小时无症状,多在因其他疾病开腹时偶尔发现。

肠系膜囊肿多见于儿童,而肿瘤不论良性或恶性多见于成人。

肿瘤发展到相当程度时才出现症状,常见的症状有:1.腹块:是最早也是最常见的症状,肿块可为囊性,也可为实质性,若其质较硬,表面不光滑呈结节状并有压痛,常提示为恶性肿瘤。

按起病缓急和病程进展,可分为缓进型和急进型,以缓进型多见。

2.腹痛:多为胀痛不适,是由于肿块牵拉腹膜或挤压腹内脏器所致。

若肿瘤出血或自发性破裂可引起急性腹膜炎而引起剧痛。

3.发热:多见于恶性肿瘤。

许多淋巴肉瘤患者的首发症状就是不明原因的发热。

高度恶性的软组织肉瘤,部分坏死后继发感染以及肿瘤毒素反应等均可导致不规则发热或低热。

4.便血:表示恶性肿瘤已侵犯肠管引起肠道内出血。

5.其他:如食欲不振、消瘦、贫血、乏力等一些恶性肿瘤全身反应的表现。

另外,肿瘤还可压迫膀胱输尿管而致肾盂积水,表现为腰酸、胀痛不适或尿频,也可压迫下腔静脉或髂静脉致腹水、腹壁静脉曲张、下肢水肿等。

少数原发性肠系膜恶性肿瘤以转移灶的表现为其首发症状,如转移到肺则有胸闷、胸痛;转移到脑则有头痛、头晕等。

体检时应注意肿块的位置、质地、结节及活动度,以便确定肿块是否位于肠系膜及其性质。

一般肠系膜肿瘤活动度较大,且左右活动度大于上下活动度,有研究将肿块的横向活动性作为肠系膜肿瘤的一大特点。

但触诊肿块活动与否并无助于鉴别肿瘤的良恶性。

生长于肠系膜边缘的恶性肿瘤,如未发生粘连浸润,其活动度较大,反之位于肠系膜根部的良性肿瘤,如体积较大或继发感染引起粘连,触诊时可较固定。

所以肿块活动性大小主要取决于肿瘤的生长部位。

二、诊断:1.肠系膜肿瘤有一部分表现为急腹症症状和体征,有人主张将肠系膜肿瘤分为潜在型、腹块型和急腹症型。