李叔同《《送别》音乐鉴赏

- 格式:pptx

- 大小:400.33 KB

- 文档页数:12

——李叔同《送别》赏析送别□李叔同长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;一杯浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

【赏析】“悲欢离合”,乃古往今来、大千世界的永恒主题。

“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”,是对分离的凄迷;“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人”,是对朋友的劝慰;“海内存知己,天涯若比邻”,是对友情的珍重;“年年柳色,灞陵伤别”,是对别离的伤感;“金陵弟子来相送,欲行不行各尽觞”,是对别离的眷恋……在中国古典诗歌的送别曲中,“离情别怨”是永恒的旋律。

“五四”运动以后,抒写离情别怨的诗文,依旧蓬勃,佳作如潮。

其中,李叔同先生创作的校园歌曲《送别》,尤其脍炙人口,风行天下,历久不衰。

从总体结构看,《送别》很像一首古词(类小令),共三节,其中一、三两节文字相同。

第一节,着重写送别的环境。

作者选取了“长亭”、“古道”、“芳草”、“晚风”、“暮色”、“弱柳”、“残笛”、“夕阳”八个典型的意象,渲染离别的场景。

“长亭”“古道”是写送别的地方,这使我们想到文学史上的无数次离别,如柳永的“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”,白居易的“远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情”等等。

“芳草”喻离情,如《楚辞·招隐士》中就有“王孙游兮不归,芳草生兮萋萋”。

“晚风拂柳”暗示了惜别,“柳”与“留”谐音,多传达怨别、怀远等情思。

如《诗经•采薇》:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。

”戴叔伦《堤上柳》:“垂柳万条丝,春来织别离。

”“山外山”喻天各一方。

而这一切别绪,都笼罩在“夕阳”之下的特定时间里,只让人感受到友情温暖、斜阳温暖、晚风温暖;温暖而又缠绵。

第二节,着重写送别人的心境,是全曲的高潮。

通过“天涯”、“地角”、“知交”、“零落”、“浊酒”、“夜别”、“离梦”,诉诸感官,触动心弦,诱君品鉴。

送别之情,当然会从内心生出许多感慨!“天之涯,地之角,知交半零落”,人生不过数十年,知交能有几人?再见又待何时?有几人能相守在一起?黯然销魂者,惟别而已矣。

![[实用参考]《送别》音乐鉴赏](https://uimg.taocdn.com/561d66a2cc22bcd127ff0c20.webp)

李叔同《送别》音乐赏析——长亭古道的艺术情怀[摘要]近现代音乐家李叔同的《送别》,是一首具有很高艺术价值的作品。

它一方面借鉴了西洋音乐成就,另一方面又传承了中国文化的精髓,取得了很高的艺术成就。

尤其在歌词乐创作方面,成功运用了中国古典诗词的审美意象,诗中有画,意趣高远,意境深悠。

本文从音乐创作背景、特征和唱法三个方面对它进行了探讨,由于其演绎版本较多,本文还遴选个别比较有特色的版本进行了简单的比较和赏析。

[关键词]送别;创作背景;特征;唱法;演绎版本《送别》是20世纪初中国学堂乐歌的经典之作,时至今日仍为学子们广泛传唱,但对其音乐背景和特征的了解不多,而且在声乐方法上也探讨较少,限于本人的音乐基础,在多方参考下,进行对音乐的简单鉴赏。

一、《送别》的音乐背景李叔同祖籍浙江,生于天津,其父为同治进士,自幼饱读诗书,很早就显露出超凡的才华。

1898年李叔同迁居上海,后东渡日本求学5年零7个月,1911年他32岁时返回故土,四年后在杭州浙江省立第一师范学校创作《送别》,这时的李叔同不仅精通西洋音乐技法,而且内在的文化底蕴和丰富的生活阅历让他的音乐思想和人文精神都达到纯熟,因而在《送别》一曲中将中国传统文化的“离别”意境和情怀表现的淋漓尽致。

其歌词为:“长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落,一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒!长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

”《送别》的曲调并非李叔同自创,而是源自奥德威(JohnpondOrdwaP,1824—1880)的歌曲《梦见家和母亲》的曲调进行创作,李叔同并不是直接接触这首歌曲,而是间接地用了他的曲调。

因为,在李叔同留日期间,日本的一位音乐犬童球溪就以原歌的曲调(作过略微的改动),填上日文的新词,作成《旅愁》这首日文歌。

1907年《旅愁》发表后,在日本被广泛流传。

1905年至1910年,李叔同留学日本,故接触到了《旅愁》,他被这首歌曲的优美旋律所打动,产生了创作灵感。

学堂乐歌送别赏析

答:《送别》是一首学堂乐歌,创作于20世纪20年代到40年代,其歌词以古典诗词的手法表现了送别之情的深远。

它在新式学堂中被教授,广为传唱,深受大众喜爱。

歌词分为三段,第一段以“写景”为主,描绘了长亭外、古道边、芳草碧连天的具象情景,隐含着离别的情愫。

第二段抒情,抒发知交零落天涯的悲慨,感叹人生无常,生命倏忽。

第三段则经历了“送友离别”,表达了对友情的深深感慨和对人生的感悟。

歌词中运用了古典诗词的意象和表达方式,语言优美、含蓄,意境深远。

通过“长亭更短亭”、“古道自迢迢”、“芳草离情”等意象的描绘,将离别的情感表达得淋漓尽致。

同时,歌词中也隐含着出世顿悟的暗示,传达出李叔同送别朋友、感悟人生、看破红尘的觉悟。

《送别》的旋律轻柔、流畅,与歌词相得益彰,共同营造出一种淡淡的离别之情。

这首歌不仅仅是一首送别之歌,更是一首对人生、对友情、对离别的思考和感悟之歌。

它以简练的语言、深情的旋律,让人们深刻地感受到了离别的痛苦和人生的短暂。

总的来说,《送别》是一首充满情感和哲理的歌曲,它通过优美的旋律和深情的歌词,表达了对离别的感慨和对人生的思考。

在那个特殊的年代里,《送别》作为学堂乐歌,传递了情感、人生和友情的价值观念,同时也反映出那一代人对生活和世界的深深感慨。

李叔同送别的解析《送别》这首歌啊,真的是特别有味道。

李叔同写的这《送别》,就像是一幅慢慢展开的水墨画。

你听那歌词,“长亭外,古道边,芳草碧连天”,一下子就把人带到了一个很有画面感的地方。

长亭在古代那就是送别的地儿,长长的亭子,人站在那儿,看着要走的人渐渐远去。

古道呢,又给人一种很沧桑的感觉,好像这条路上已经走过了无数的离人。

那芳草碧连天,哇,满眼的绿色一直延伸到天边,这景色美是美,可这时候看在送别之人的眼里,就多了几分惆怅。

再看“晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”。

晚风轻轻吹着柳树,柳树的枝条就像人的思绪一样,飘飘摇摇的。

那笛声听起来都是残的,感觉吹笛子的人心里也满是不舍,吹出来的声音都不那么完整了。

夕阳下的山外还有山,这层层叠叠的山啊,就像这离别后的思念,无尽头。

就好像你看着那个人走了,可是你的目光却被那重重的山给挡住了,只能在心里默默地牵挂。

这首歌里,满满的都是那种难以言说的情感。

李叔同就像是一个特别懂人心的老朋友,他把这种送别时候的感觉写得特别细腻。

那不是那种大哭大闹的离别,而是一种淡淡的、却又能深深钻进你心里的悲伤。

我想啊,他写这首歌的时候,肯定也是经历过很多次这样的送别场景。

也许是和好友分别,也许是看着别人的离别触景生情。

这《送别》里的情感是很普遍的,不管是在以前还是现在,送别都是让人心里不好受的事儿。

我们现代人送别可能是在车站、机场,没有长亭古道了,可是那种不舍的心情是一模一样的。

每次听到这首歌,就感觉自己的心都变得软软的。

就好像自己也站在了那个长亭外,看着朋友或者亲人离开。

它不仅仅是一首歌,更像是一个情感的寄托。

李叔同就用这么简单的歌词,创造出了这样一个充满情感的小世界,让每一个听到的人都能沉浸其中,回忆起自己的那些离别时刻,真是厉害极了。

《送别》创作于1905年,曲调取自约翰·p·奥德威作曲的美国歌曲《梦见家和母亲》。

李叔同在日本留学时,日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词。

而李叔同作的《送别》,则取调于犬童球溪的《旅愁》。

《送别》不涉教化,意蕴悠长,音乐与文学的结合堪称完美。

歌词以长短句结构写成,语言精练,感情真挚,意境深邃。

歌曲为单三部曲式结构,每个乐段由两个乐句构成。

第一、三乐段完全相同,音乐起伏平缓,描绘了长亭、古道、夕阳、笛声等晚景,衬托出寂静冷落的气氛。

第二乐段第一乐句与前形成鲜明对比,情绪变成激动,似为深沉的感叹。

第二乐句略有变化地再现了第一乐段的第二乐句,恰当地表现了告别友人的离愁情绪。

这些相近甚至重复的乐句在歌曲中并未给人以繁琐、絮叨的印象,反而加强了作品的完整性和统一性,赋予它一种特别的美感。

“长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山……”淡淡的笛音吹出了离愁,幽美的歌词写出了别绪,听来让人百感交集。

首尾呼应,诗人的感悟:看破红尘。

这首广为传唱的歌曲就是李叔同的代表作,被誉为20世纪最优美的歌词。

全词三节,有起,有开,有合;紧扣主题,营造了让人迷醉的意境,充满了对人生的无奈。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

——李叔同《送别》第一次看到这首词,是在高一语文《课堂作业》课外阅读里看到的,读了第一遍就觉得有特别之处,让人遐想。

这首词是李叔同早年所作,弘一法师(1880-1942),俗名李叔同,浙江平息人,生于天津。

既是才气横溢的艺术教育家,也是一代高僧。

“二十文章惊海内”的大师,集诗词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。

他反中国古代的书法艺术推向了极致,“朴拙圆满,浑若天成”,鲁迅、郭沫若等现代文化名人以得到大师一幅字为无尚荣耀。

他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者,所创作的《送别歌》,历经几十年传唱经久不衰,成为经典名曲。

同时,他也是中国第一个开创裸体写生的教师。

卓越的艺术造诣,先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘质平等一些文化名人。

他苦心向佛,过午不食,精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。

他为世人留下了咀嚼不尽的精神财富,他的一生充满了传奇色彩,他是中国绚丽至极归于平淡的典型人物。

太虚大师曾为赠偈:以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。

赵朴初先生评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。

”“悲欢离合”,乃古往今来、芸芸众生的永恒主题。

“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”是对分离的凄迷,“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”是对朋友的劝慰,“海内存知己,天涯若比邻”是对友情的珍重,“年年柳色,灞陵伤别”是对别离的伤感,“金陵弟子来相送,欲行不行各尽觞”是别离时的苦闷……在中国古典诗歌的送别曲中,“离情别怨”是永恒的旋律。

“五四”运动以后,抒写离情别怨的诗文依旧蓬勃,佳作如潮。

其中,李叔同先生创作的校园歌曲《送别》,尤其脍炙人口,风行天下,历久不衰。

《送别》写于1905年,是李叔同20多岁在日本留学时所作。

《送别》的意象和语言,基本上是对中国古典送别诗的继承。

李叔同《送别》音乐特征及其声乐教学

《送别》是一首抒情性强的歌曲,李叔同作词,刘文正作曲,经常被唱响在我们的生活中。

这首歌以温馨抒情的旋律和失意的情思,把世间的悲哀表现得淋漓尽致。

首先,这首歌的音乐特征是古典的和声和诗意化的抒情性。

从旋律上看,它是一首缓慢进行的古典般的音乐,有节奏感强烈的拍子,古典和声,更能展示作曲家感情丰沛的创作手法。

其次,它是一首富有情感的歌曲,由 calm, sorrow等构成,让

人沉浸在一种温情伤感和优雅动人理性气氛中。

再次,歌曲的声乐教学也十分重要,因为歌曲里有很多技巧性的内容,它能够教会歌唱者如何正确地演唱。

歌唱者需要以舒服的姿势坐下,全神投入其中,将心灵的情感融入视野,表达自己的情感,再勇于挑战技巧。

总体而言,《送别》是一首情感深刻,结构复杂,歌唱难度较大,需要歌唱者努力提高自身歌唱水平的歌曲,能够让人放松、感受诗意!。

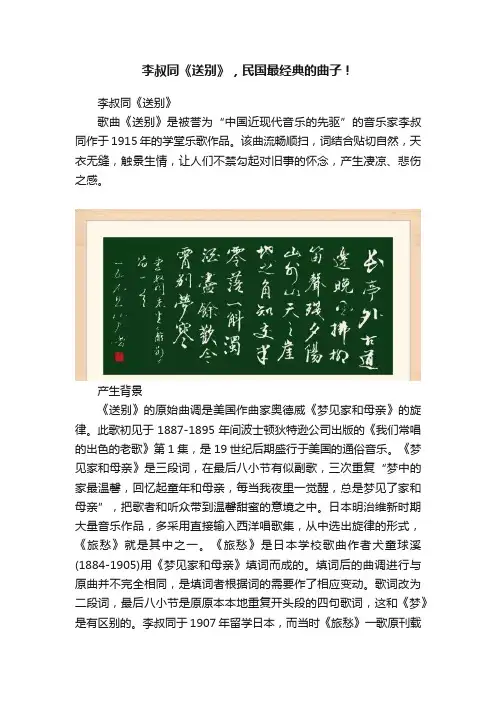

李叔同《送别》,民国最经典的曲子!李叔同《送别》歌曲《送别》是被誉为“中国近现代音乐的先驱”的音乐家李叔同作于1915年的学堂乐歌作品。

该曲流畅顺扫,词结合贴切自然,天衣无缝,触景生情,让人们不禁勾起对旧事的怀念,产生凄凉、悲伤之感。

产生背景《送别》的原始曲调是美国作曲家奥德威《梦见家和母亲》的旋律。

此歌初见于1887-1895年间波士顿狄特逊公司出版的《我们常唱的出色的老歌》第1集,是19世纪后期盛行于美国的通俗音乐。

《梦见家和母亲》是三段词,在最后八小节有似副歌,三次重复“梦中的家最温馨,回忆起童年和母亲,每当我夜里一觉醒,总是梦见了家和母亲”,把歌者和听众带到温馨甜蜜的意境之中。

日本明治维新时期大量音乐作品,多采用直接输入西洋唱歌集,从中选出旋律的形式,《旅愁》就是其中之一。

《旅愁》是日本学校歌曲作者犬童球溪(1884-1905)用《梦见家和母亲》填词而成的。

填词后的曲调进行与原曲并不完全相同,是填词者根据词的需要作了相应变动。

歌词改为二段词,最后八小节是原原本本地重复开头段的四句歌词,这和《梦》是有区别的。

李叔同于1907年留学日本,而当时《旅愁》一歌原刊载于同时期日本的《中等教育唱歌集》中,李叔同被其深深吸引。

1911年李叔同回国后,他所做填词歌曲《送别》采用的正是《旅愁》的曲调,伴奏谱也基本一致。

由于20世纪初西方音乐在中国正处于萌芽发展阶段,且逐渐成为以“新音乐”为主潮的音乐文化转型期,中国的学堂乐歌结合了我国文化,直接仿效了大量欧化曲调和西方歌曲曲调的日本学校歌曲。

李叔同作词的《送别》,正是在这样的历史背景之下,形成了源于欧美、经过日本,流入中国的发展序列。

曲调特征犬童球溪的《旅愁》将《梦见家和母亲》稍有改动,将第4、12、20小节的切分节奏去掉,换成了二分音符,李叔同《送别》的旋律和《旅愁》完全相同。

1928年,李叔同的弟子丰子恺大量搜集了李叔同编创的歌曲并亲自以五线谱誊写编印出版《中文名歌五十曲》,《送别》即为其中之一首。

送别歌曲感悟

《送别》是一首充满深情和感慨的歌曲,它通过简洁的歌词和旋律,表达了离别时的情感和不舍。

首先,歌曲中的“长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”描绘了一幅离别的场景,让人仿佛置身于那个时刻。

而“天之涯,地之角,知交半零落”则表达了离别后的孤独和寂寞,让人感受到了离别的苦涩。

其次,歌曲中的“一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒”表达了离别时的无奈和不舍。

人们往往在离别时感到无助和失落,而这首歌却用简单的词语表达了这种情感。

同时,“人生难得是欢聚,惟有别离多”也表达了人生中的遗憾和无奈,让人更加珍惜眼前的时光。

最后,歌曲中的旋律和歌词都充满了诗意和美感。

旋律悠扬动听,歌词简洁明了,让人在听歌的同时也感受到了离别的情感。

总之,《送别》是一首充满深情和感慨的歌曲,它通过简洁的歌词和旋律表达了离别时的情感和不舍。

它让我们更加珍惜眼前的时光,同时也让我们更加坚强地面对生活中的离别和挫折。

诗词送别李叔同

《送别》是李叔同作词的一首歌曲,曲调取自约翰·P·奥德威作曲的美国歌曲《梦见家和母亲》。

这首歌词类似中国诗词中的长短句,意境深邃,感情真挚,被广泛传唱。

以下是对这首词的赏析:

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

第一段描绘了送别的场景,长亭外,古道边,绵延到天边的芳草。

晚风吹拂着柳枝,耳边回荡着时断时续的笛声,落日余晖,远山叠叠。

你的目光你的思绪随之由近及远,再由近及远,更远,回环往复,直至无穷。

仿佛置身在这辽阔旷远的景色中,但那与友人分别的忧伤却久久萦绕在心头,挥散不去。

第二段由景转情,由实蹈虚,情思渐浓。

天之涯,地之角,好朋友大多漂泊各地。

人别离,不可及,无可奈何!唯有饮一瓢浊酒享此刻余欢,暂别今夜梦中的寒肃。

可谓字字感伤,世界之大,方寸之间,独我一人梦中悲怆,好不凄凉孤寂。

第三段为第一段的重复,如此回环,颇有一种罢了罢了之意,浓情渐缓,但感伤之情仍弥漫周身,似钝器袭身,无处可避,无可奈何;似余音萦绕,哀婉幽怨,绵绵流长。

[李叔同送别歌曲]李叔同送别(1) [李叔同送别]关于送别的诗文赏析《送别》是陈信荣作词,周传雄作曲,周传雄演唱的一首歌曲,收录在专辑《恋人创世纪》中。

这首歌是一首流行风格的歌曲。

送别李叔同长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,海之角,知交半零落。

一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天;晚风拂柳笛声残,夕阳山外山;天之涯,地之角,知交半零落,一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

《送别》,它的作词作曲人正是李叔同,也是送别挚友许幻园的原创作品。

表达李叔同对在上海天涯五友金兰之交友人分别时的情感,李叔同与许幻园、,宣扬民权思想,提倡移风易俗,宣传男女婚姻自主。

一度成为社会风口浪尖改革潮中的一份子,二次革命失败、袁世凯称帝、这些层出不穷的社会变幻,导致许幻园家中的百万资财和家业荡然无存,许幻园赶京找袁世凯讨回公道,离别时,李叔同在百感交集中写于此歌送别许幻园。

也是李叔同的优秀音乐作品,被中国数代人所传唱。

总结:这些歌曾在全国范围内广为传播。

曲调带着强烈的外来色彩,歌词带着浓重的旧体诗词的韵调,这便是最初的,也是宣告一个新的时代已经到来的歌。

李叔同用这样的歌完成了启蒙者的历史任务。

(2) [李叔同送别]关于离别送别的古诗长亭外.古道边.芳草碧连天.晚风拂柳笛声残.夕阳山外山.天之涯.海之角.知交半零落.一瓢浊酒尽余欢.今宵别梦寒.李叔同的一首《送别》相信已经在不少人的心里熟知,关于离别送别的古诗你还知道多少离别送别的古诗第一部分1.昔我往矣.杨柳依依,今我来思.雨雪霏霏--2.悲歌可以当泣.远望可以当归--汉乐府民歌3.胡马依北风.越鸟巢南枝--汉.古诗十九首4.谁言寸草心.报得三春晖--唐.孟郊5.近乡情更怯.不敢问来人--唐.宋之问6.君自故乡来.应知故乡事.来日绮窗前.寒梅着花未 --唐.王维7.床前明月光.疑是地上霜.举头望明月.低头思故乡--唐.李白8.故乡何处是.忘了除非醉--宋.李清照9.每逢佳节倍思亲--唐.王维10.今夜月明人尽望.不知秋思落谁家--唐.王建11.逢人渐觉乡音异.却恨莺声似故山--唐.司空图12.唯有门前镜湖水.春风不改旧时波--唐.贺知章13.少小离家老大回.乡音无改鬓毛衰. --唐.贺知章14.露从今夜白.月是故乡明--唐.杜甫15.悲莫悲兮生别离--战国.楚.屈原16.相去日已远.衣带日已缓--汉17.人归落雁后.思发在花前--隋.薛道衡18.离恨恰如春草.更行更远还生--南唐.李煜19.剪不断.理还乱.是离愁.别是一般滋味在心头--李煜20.别时容易见时难.流水落花春去也.天上人间--李煜离别送别的古诗第二部分21.人生不相见.动如参与商--唐.杜甫22.劝君更尽一杯酒.西出阳关无故人--唐.王维23.莫愁前路无知己.天下谁人不识君--唐.高适24.君离别意.同是宦游人.海内存知己.天涯若比邻.(王勃:)25.又送王孙去.萋萋满别情.(李白:26.春草明年绿.王孙归不归(白居易:)27.渭城朝雨悒轻尘.客舍青青柳色新.劝君更尽一杯酒.西出阳关无故人.(王维:)28.寒雨连江夜入吴.平明送客楚山孤.(王昌龄:)29.莫愁前路无知己.天下谁人不识君.(高适:)30.桃花潭水三千尺.不及汪伦送我情.(李白:)31.孤帆远影碧空尽.唯见长江天际流.(李白:)32.轮台东门送君去.雪上空留马行处.(岑参:)(3) [李叔同送别]经典离别古诗入我相思门,知我相思苦,长相思兮长相忆,短相思兮无穷极。

《学堂乐歌—送别》长亭外,古道边,芳草碧连天.晚风抚柳笛声残,夕阳山外山.天之涯,地之角,知交半零落.一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒.长亭外,古道边,芳草碧连天.问君此去几进来,来时莫徘徊.天之涯,地之角,知交半零落.人生难得是欢聚,唯有别离多.《送别》是李叔同作词的一首清凉歌,也是李叔同学堂乐歌的代表作品之一。

作曲者原本是美国通俗歌曲作者自约翰·P·奥德威,歌曲的名字叫《梦见家和母亲》。

由于此曲十分优美,日本歌词作家犬童球溪便依其旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词。

李叔同在日本留学期间热衷音乐,他对《旅愁》有较深的印象。

《送别》是李叔同从日本留学回国后创作的,此时他已开始接触佛教,并对佛学有很深的研究。

出家前,“天涯五好友”中有位叫许幻园的。

一个冬天,大雪纷飞,当时旧上海是一片凄凉。

许幻园站在门外喊:“叔同兄,我家破产了,咱们后会有期。

”说完,挥泪而别,连好友的家门也没迈进。

李叔同看着昔日好友远去的背影,在雪地里站了整整一个小时,连叶子小姐多次的叫声,也没听见。

随后,李叔同返身回到屋内,把门一关,让叶子小姐弹琴,他含泪写下“长亭外,古道边,芳草碧连天……问君此去几时来,来时莫徘徊。

”《送别》一词写的是人间的离别之情,讲述的是人间美好之缘,构筑的却是人生的天问风景。

在这首清词丽句中,蕴藏着禅意,是一幅生动感人的画面,作品中充溢着不朽的真情。

弘一法师的众多作品,体现了中国文化的意蕴和精神。

“一音入耳来,万事离心去”。

大师的作品充满了人生哲理,宁静淡雅,给人启迪。

法师的词像一杯清香的茶,清淡纯净,淡中见真味。

从《送别》词中,我们或许可以感受到李叔同对当时社会的态度和对人生的思考,通过对人生悲欢离合的认知,加上学佛的历程,作者已悟出“一切有为法,如梦幻泡影”之道理,使听者也悲切地与作者产生强烈的共鸣。

《送别》后来被我国电影《早春二月》、《城南旧事》作为主题歌和插曲。

该曲诉说一种离别之情,唱起来如怨如诉。