儿童腹膜后肿瘤和肿瘤样病变的影像诊断和鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:7.97 MB

- 文档页数:125

儿童肾脏和腹膜后常见肿瘤的CT诊断及鉴别诊断作者:田志尤来源:《中外医学研究》2018年第03期【摘要】目的:探究儿童肾脏和腹膜后常见肿瘤的CT成像特点,为临床鉴别诊断提供更为详尽的参考资料。

方法:回顾性分析笔者所在医院2015年3月-2017年3月收治的128例疑诊肾脏和腹膜后肿瘤的患儿为本次试验研究对象,所有患儿均进行CT检查,比较儿童肾脏和腹膜后常见肿瘤CT检出情况及成像特点。

结果:128例疑诊患儿将手术病理检测有116例患儿确诊,其中43例患儿为肾母细胞瘤,51例患儿为神经源性肿瘤,12例患儿为畸胎瘤,10例患儿为淋巴瘤,肾脏和腹膜后肿瘤的患儿CT检查检出率为87.9%,准确率为78.13%。

结论:对于肾脏和腹膜后肿瘤的患儿,医师综合分析患儿临床症状及CT检查结果,能有效提高肾脏和腹膜后肿瘤诊断的准确率。

【关键词】儿童;肾脏;腹膜后常见肿瘤; CT诊断;鉴别诊断doi:10.14033/ki.cfmr.2018.3.038 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2018)03-0073-03儿童肾脏及腹膜后常见肿瘤主要包括肾母细胞瘤、神经源性细胞瘤、畸胎瘤以及淋巴瘤,肿瘤位置较为隐秘,且患儿早期症状不明显,儿童自我表达能力低于成年人,在一定程度上会对医师鉴别诊断造成一定的困扰,致使临床医师无法把握患儿临床主诉,从而进行有效的鉴别诊断[1-2]。

CT检查时临床最为常见的影像学检查手段之一,本次试验通对笔者所在医院2015年3月-2017年3月收治的128例疑诊肾脏和腹膜后肿瘤患儿CT扫描结果与手术病理检测结果进行对比,分析儿童肾脏和腹膜后常见肿瘤CT检出情况及成像特点,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料笔者所在医院2015年3月-2017年3月收治的128例疑诊肾脏和腹膜后肿瘤的患儿,男78例,女50例,年龄2个月~15岁,平均(12.9±1.2)岁,27例患儿出现腹痛,37例患儿出现尿中带血,5例患儿血压较高,21例患儿出现淋巴结肿大,46例患儿腹部触之有包块,出现临床症状时间3 d~3个月,平均病程(34.9±2.4)d。

腹膜后肿瘤的磁共振诊断笔记(二)临床与病理:少见的神经节来源的良性肿瘤,平均7岁,罕见于成人。

可恶变,临床少数可见儿茶酚胺或雄激素增高。

预后良好。

病理上肿瘤境界清晰,有包膜,内含成熟Schwann细胞、散在成熟神经节细胞及黏液基质与胶原。

MR特点:边界清楚的腹膜后肿物,很少与椎间孔有关。

大小约8cm,T1WI呈低信号(出血为中高信号),T2WI中高信号,无囊变信号。

钙化率为60%。

增强渐进性强化。

恶性者可见转移征象。

讨论:本病是一种常见于儿童的腹膜后神经源性肿瘤,临床一般无内分泌症状。

MR特点是肿块纵向分布,无骨质异常,信号强度取决于瘤内黏液基质的比例,增强呈渐进性强化。

鉴别诊断:主要是腹膜后神经母细胞瘤,该肿瘤的特点是恶性度高,就诊是其他部位,尤其是骨骼转移,患儿呈衰减状态。

腹部神经纤维瘤临床与病理:占软组织肿瘤的5%,20-50岁多见,常无症状。

Ⅰ 型神经纤维瘤病(NF-1):10%NF-1患者有1或1个以上神经纤维瘤。

1/3神经纤维瘤患者为NF-1。

患者较年轻,2-5%发生恶心变。

MR特点:单发或多发梭形肿块,位于腹膜后或脊柱旁,累及脊神经、从椎间孔延伸者呈哑铃状。

T1WI呈低信号,T2WI高信号,呈一串蠕虫状,受累神经弥漫性增粗。

瘤内黏液基质的比例,增强呈渐进性强化。

腹部恶性周围神经鞘肿瘤临床与病理:约占软组织肉瘤的10%,常发生于已经有10年以上神经纤维瘤患者。

约10-20%有辐射史。

女性多。

快速生长及疼痛的肿瘤应疑本病。

MR特点:腹膜后梭形肿块、圆形或卵圆形单发肿物,大于5cm,信号不均,不同程度强化,常见瘤内出血与坏死。

腹部与腹壁纤维瘤病临床与病理:罕见,右FAP者患病可见增加1000倍。

散发者以盆腔及腹膜后多见,FAP者以肠系膜多见。

MR特点:T1WI及T2WI呈中低信号,边缘呈浸润特点。

腹部不成熟部分为 T2WI高信号。

愈合不良征象:肠系膜肿物大于10cm,多发系膜肿物,双肾积水,广泛侵犯SB。

9种腹膜后肿瘤及肿瘤样病变的CT表现(一)CT检查的意义及局限性CT检查不像B超那样受肠道气体、骨骼及脂肪的影响,腹膜后和盆腹膜外间隙丰富的脂肪反而更适合CT检查,所以CT已成为腹膜后肿瘤最主要、最有用的影像学检查方法。

目前广泛应用的螺旋CT分辨率高,图像清晰,直径50px以上的腹膜后肿瘤80%~90%可被CT发现,并准确显示肿瘤的部位、大小、形态、数目、密度、边界等特征,能明确显示肿瘤周围脏器、血管的移位情况及腹膜后淋巴结肿大情况。

必要时可以应用对比剂充填肠腔、尿道和血管,对于判断腹膜后肿瘤的特征、分析肿瘤来源,术前协助制定手术方案有较强可靠性。

由于许多腹膜后恶性肿瘤不能完全切除,且有较高的术后复发率,所以这些病人需要治疗后追随观察。

CT是一种较好的可选择影像方法,对于腹膜后肿瘤术后病人的随访,CT已被列入常规检查项目。

CT尚可观察腹膜后肿瘤对非手术治疗的反应和有无复发。

多数学者认为,仅根据影像表现很少能诊断腹膜后肿瘤的良恶性,但根据我院多年的经验,腹膜后恶性肿瘤在影像学上可有所提示,如侵犯邻近结构或存在远处转移。

肿瘤内有坏死者多见于恶性肿瘤,病变的血供情况也有助于良恶性鉴别。

当然,缺少恶性肿瘤的征象并不就是腹膜后良性肿瘤,有时恶性肿瘤也可边界清楚,还可有假包膜。

大小对良恶性肿瘤的判断并非可靠的指标。

CT在判断腹膜后肿瘤起源方面有价值。

虽然肿瘤位于腹膜后,但长到一定程度均向腹膜腔突入,甚至占据腹盆腔大部,判断其腹膜后起源还是腹腔起源尚须密切结合临床。

腹膜后肿瘤累及腹膜后脏器者可类似该脏器的原发瘤,而腹膜后脏器的肿瘤有时也类似腹膜后肿瘤,一般而言,腹膜后脏器肿瘤较腹膜后肿瘤发现早。

尽管如此,腹膜后肿瘤仍难与起源于诸如肾上腺、肾脏和胰腺的肿瘤从CT上进行鉴别。

近年有一些文献报道CT引导下行腹膜后肿瘤穿刺,可对多数肿瘤做出组织学诊断,但我们认为该法费用贵、操做复杂,临床医生术前即使没有病理诊断也要进行手术切除或探查。

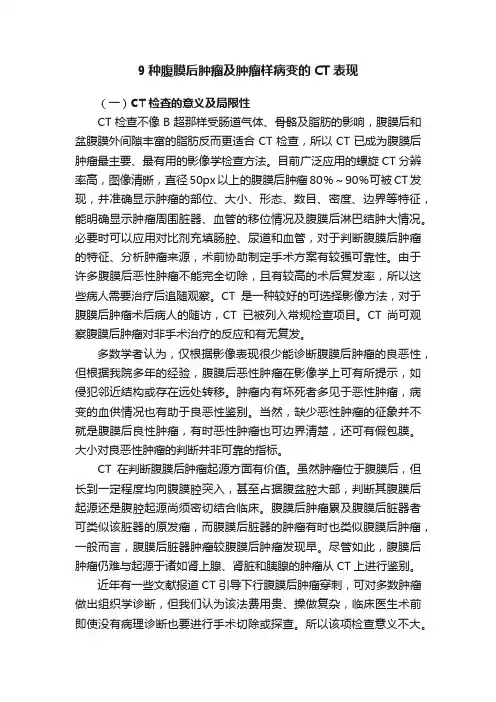

腹膜后间隙与常见肿瘤的影像诊断No.1解剖定位腹膜后间隙位于后腹部,是壁腹膜与腹横筋膜之间的间隙及其内解剖结构的总称,上达膈下,下至盆腔入口,除疏松结缔组织、脂肪、淋巴及神经组织外,还包括很多重要的器官和结构。

根据肾筋膜前后两层,即肾前筋膜和肾后筋膜及两者在升、降结肠后融合形成的侧锥筋膜,将腹膜后间隙分为三个间隙,即肾旁前间隙、肾周间隙和肾旁后间隙。

No.1腹膜后肿瘤腹膜后肿瘤包括原发性腹膜后肿瘤和转移瘤。

前者指来自腹膜后间隙间质内的脂肪、肌肉、纤维、淋巴、神经等组织的肿瘤,但不包括腹膜后各器官所发生的肿瘤。

后者指来源于腹膜后间隙以外全身不同器官和组织的肿瘤,并以腹内脏器的原发肿瘤和睾丸肿瘤较常见,多数沿淋巴系统扩散,少数为肿瘤沿筋膜或间隙的直接延伸。

恶性淋巴瘤是全身性疾病,可首先或单独累及腹膜后淋巴结,也可其后扩散至腹膜后淋巴结。

原发腹膜后肿瘤临床少见,但种类繁多,其中绝大多数为恶性,占 85% 左右,且以间叶组织来源的肉瘤(如脂肪肉瘤、平滑肌肉瘤、纤维肉瘤、横纹肌肉瘤、纤维组织细胞肉瘤、血管肉瘤等)以及恶性畸胎瘤等最常见。

腹膜后良性肿瘤少见,主要为脂肪瘤、平滑肌瘤、良性畸胎瘤、异位嗜铬细胞瘤、神经纤维瘤、神经鞘瘤和淋巴管瘤等。

腹膜后肿瘤的临床表现缺乏特异性,肿瘤较小时,一般无明显症状,仅当病变增大到一定程度而影响邻近器官时才会出现相应症状,如腰背部胀痛或胁腹部不适伴腹部包块。

腹膜后肿瘤的诊断定位:依据肿瘤的大概位置,是否推移相邻脏器、大血管和脏器、大血管移位的方向,以及与脏器间的脂肪间隙是否清晰,可判断肿瘤位于肾旁前间隙、肾周间隙和肾旁后间隙哪个位置。

1、原发腹膜后恶性肿瘤的影像学表现CT、MRI:①可明确肿瘤所在腹膜后间隙的解剖部位、范围和大小。

肿块常巨大,根据腹膜后间隙内脏器的移位及病变与筋膜的关系,不难判断其位置及所处的解剖间隙。

②可判断肿瘤的病理结构和类型,MRI 采用不同序列或脂肪抑制技术在诊断方面更具优势。

儿童肾脏和腹膜后常见肿瘤的CT诊断及鉴别诊断摘要:目的:探讨儿童肾脏及腹膜后常见肿瘤CT诊断及鉴别方法。

方法:指定具有专业知识及丰富经验的临床医学影像检查医生完成71例患儿CT检查工作,将所得资料经专业分析(统计学)后获得结论。

结果:神经源性肿瘤是此类患儿主要疾病类型(所占比例52.11%),其中以成神经细胞瘤发病率最高(45.07%),其他疾病类型还包括肾母细胞瘤(33.80%)、畸胎瘤(8.45%)、恶性淋巴瘤(5.63%)等(P<0.05),CT诊断与病理检查结果对比并无显著差异(P<0.05),提示CT诊断正确率较高。

结论:CT检查可获得准确的儿童肾脏及腹膜后肿瘤诊断结果,临床医生应详细掌握此类患儿CT检查特征,结合其各项临床表现及实验室检验结构确诊病情,有利于患儿获得正确治疗保障其疗效及预后。

关键词:肾脏;腹膜后;肿瘤;CT;临床诊断;鉴别儿童肾脏、腹膜后肿瘤多为恶性,且发病率较高,准确诊断并提供积极治疗是保障其疗效及预后的关键因素[1]。

本文将选取我院2014年1-12月期间收治的71例肾脏及腹膜后肿瘤患儿给予临床研究,探讨儿童肾脏及腹膜后常见肿瘤CT诊断及鉴别方法,为提高此类患儿诊断正确率提供可靠依据,现将结果报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料 71例肾脏及腹膜后肿瘤患儿中男42例、女29例,年龄3个月至13岁,平均年龄(4.28±0.31)岁1.2 方法1.2.1 研究方法对71例肾脏及腹膜后肿瘤患儿临床资料进行回顾性分析,指定具有专业知识及丰富经验的临床医学影像检查医生完成所有患儿CT检查工作,分析方法为查阅本次就诊相关病历资料、询问当事接诊医护人员、咨询患儿本人及家属等。

将所得资料经专业分析(统计学)后获得结论。

1.2.2 CT检查仪器选用德国西门子(SIEMENS)公司提供Sensation 16 层螺旋CT扫描机,参数设置螺距1.5、层厚及重建层厚6-10mm。

病史:患者,男,31月,因发现颈部肿物10余天,为求明确诊治入院。

影像科检查:如图1-6所示图1 轴位平扫1图2 轴位平扫2图3 动脉期1图4 动脉期2图5 门脉期图6 延迟期基础解剖影像:图7 CT门脉期胰腺水平图8 CT门脉期胰腺水平腹膜后彩色示意图图9 CT门脉期肾脏水平图10 CT门脉期肾脏水平腹膜后彩色示意图图11 CT门脉期肾门水平图12 CT门脉期肾门水平腹膜后彩色示意图图13 CT门脉期结肠水平图14 CT门脉期结肠水平腹膜后彩色示意图图7-14所示分别为正常成人腹部增强门脉期胰腺水平、肾脏水平、结肠水平轴位图像及腹膜后彩色示意图(节选自《CT与MRI断层解剖学袖珍图谱-心胸腹盆》),CT图像中因口服对比剂,胃肠道内可见高密度对比剂影,彩色示意图中黄色区域为腹膜后区域,包括胰腺、双肾等组织器官。

图7-8所示为胰腺水平,清楚显示肝脏(绿色箭头)、门静脉主干(蓝色箭头)、胰腺(棕色箭头)、脾脏(黄色箭头)。

图9-12所示肾脏水平,清楚显示双肾(白色箭头)。

图13-14所示升降结肠水平,右侧为升结肠、左侧为降结肠(黑色箭头)。

图1图2图3图4图5图6图1-6所示腹部轴位:腹腔及腹膜后腹主动脉旁见多发团块状及结节状软组织密度影,大小约0.5-3.6cm,最大层面大小约7.5x7.2cm,部分病灶融合,边界欠清,其内可见点状及环形钙化影,增强可见病灶呈轻度强化,延迟期密度明显减低,中心大片状低强化区,病灶包绕腹腔干、肠系膜上动脉、左肾动脉,相邻组织结构受压移位。

左肾体积增大,密度不均。

左颈可见圆形软组织密度影(未给图),边界清晰,大小约2.5x2cm。

影像诊断:腹膜后占位病变,考虑神经母细胞瘤。

分析:知识点-腹膜后器官1、定义:腹膜为覆盖于腹盆腔壁内和脏器表面的一侧薄而光滑的浆膜,呈半透明状。

分为壁腹膜及脏腹膜。

具有分泌、吸收、保护、支持、修复功能。

2、腹腔与腹膜腔:腹膜腔由壁腹膜和脏腹膜相互延续、移行,共同围成不规则的潜在性腔隙。