2毒作用分子机理

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:5

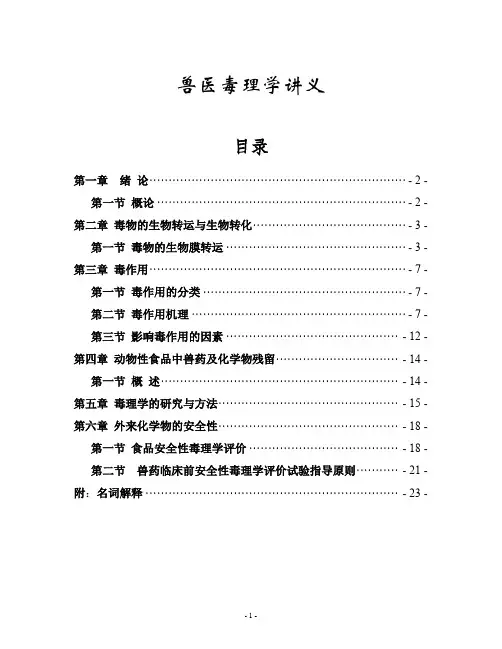

兽医毒理学讲义目录第一章绪论···································································- 2 -第一节概论 ·································································- 2 -第二章毒物的生物转运与生物转化········································- 3 -第一节毒物的生物膜转运 ···············································- 3 -第三章毒作用···································································- 7 -第一节毒作用的分类 ·····················································- 7 -第二节毒作用机理 ························································- 7 -第三节影响毒作用的因素 ·············································- 12 -第四章动物性食品中兽药及化学物残留································- 14 -第一节概述······························································- 14 -第五章毒理学的研究与方法···············································- 15 -第六章外来化学物的安全性···············································- 18 -第一节食品安全性毒理学评价 ·······································- 18 -第二节兽药临床前安全性毒理学评价试验指导原则···········- 21 -附:名词解释 ··································································- 23 -第一章绪论第一节概论一、毒理学的目的其目的在于评价工业化学物,环境污染物和其它的物质对人、畜所致的危害。

环境毒理学第一章绪论1、什么是环境毒理学?它是怎样产生的?环境毒理学(environmental toxicology)是利用毒理学方法研究环境,特别是空气、水和土壤中已存在或即将进入的有毒化学物质及其在环境中的转化产物,对人体健康的有害影响及其作用规律的一门学科。

是环境科学(environmental sciences)和生态毒理学(ecotoxicology)的重要组成部分。

环境毒理学的产生过程:早在远古时代,人们对一些动植物的有毒作用就已有认识,并已有文献记载。

18世纪西班牙化学家和生理学家Bonaventura Orfila:现代毒理学的奠基人。

毒理学在第二次世界大战后得到快速发展。

2、环境毒理学的研究对象、主要任务和内容是什么?环境毒理学的研究对象主要是对各种生物特别是对人体产生危害的各种环境污染物(environmental pollutant)。

环境污染物主要是人类的生产和生活活动所产生的化学性污染物。

环境毒理学的主要任务是研究环境污染物对人体的损害作用及其机理,探索环境污染物对人体健康的损害的早期检测指标和生物标志物,从而为制定环境卫生标准和有效防治环境污染对人体健康的危害提供理论依据;此外,根据环境污染物对其他生物(包括动物、植物、微生物等)个体、种群及生态系统的危害,甚至在特定环境中对整个生物社会的危害,研究其损害作用及其机理、早期损害指标及防治理论和措施。

环境毒理学的最终任务是保护包括人类在内的各种生物的生存和持续健康的发展。

环境毒理学的主要内容是研究环境污染物及其在环境中降解和转化产物对机体相互作用的一般规律,包括毒物在体内的吸收、分布和排泄等生物转运过程和代谢转化等生物转化过程,剂量与作用的关系,毒物化学结构和毒性以及影响毒作用的各种有关因素。

3、阐述环境毒理学的主要研究方法。

体外试验(in vitro test):器官水平(包括器官灌流和组织培养,基本保持器官完整性,常用于毒物代谢的研究);细胞水平(应用的细胞包括已建株的细胞系(株)和原代细胞(可用不同的器官进行制备),可用于外来化合物的毒性和致癌性的各种过筛试验,也可用来研究化合物的代谢和中毒机理的探讨);亚细胞水平(研究中毒机理、毒物引起损伤的亚细胞定位以及化合物代谢);分子水平(如研究毒物对生物体内酶的影响)。

生态毒理学的研究进展生态毒理学是研究化学物质对生态系统和生物个体的毒性效应的学科。

自20世纪初期以来,随着化学工业和农业的发展,环境中的化学物质也越来越多。

生态毒理学成为了解决环境污染问题的重要科学。

本文将介绍生态毒理学的研究进展。

1. 毒理作用机理的研究毒理作用机理研究是生态毒理学的基础。

生态毒理学着眼于化学物质在生物体内的代谢和毒性影响。

近年来,一些严重的环境天然气泄漏和水泥厂污染等事故引起了公众的广泛关注。

科学家们研究有机物和无机物对生物的影响机理,并建立了模型来模拟这些影响。

最近,研究者关注于神经毒性、内分泌干扰和基因毒性等方面的研究,并在揭示毒物对糖尿病等疾病的影响的同时,开展了新型环境污染物的寻找和筛选工作。

这些研究使我们更好地了解了化学物质的毒性作用机理和预防方案。

2. 毒性作用的毒性学研究对于毒物的毒性作用,需要研究它的毒性学特征。

近年来,随着生物技术的发展,利用基因工程和组织工程等技术,在动植物中发现了大量新的毒物。

例如,听觉问题和免疫系统痾抑制等在鸟类中发现了多种环境毒物的毒性作用。

生态毒理学中毒性研究的重点是毒性结构关系。

科学家们分析毒物的分子结构,确定毒物的毒性级别,以及影响因素排序。

研究者们还通过分子模拟和计算机辅助分析的方式,预测化学物质的毒性,并使其在化学等工业生产备受重视。

因此,毒理学研究带来更好的环境保护策略和措施,有效的推广和开展大规模保护和防治行动。

3. 生态系统毒性研究化学物质对生态系统的影响是生态毒理学研究的核心问题之一。

人们通过实验和长期观察分析了一些有机物和无机物对地球上不同生态系统的毒性影响。

这些系统包括林地、湖泊、海洋、农业生态系统等。

研究表明,污染对生态系统的影响具有复杂性和模糊性。

事实上,毒性趋势的异常表现在海洋和淡水生态系统中更为明显。

一些被禁止使用的特殊毒物,在水球生态系统中仍然存在。

这推动了环境影响和生物多样性保护领域的研究和创新。

4. 毒物调查进行毒物调查是防治环境污染的重要手段,主要是发现污染问题、评估污染范围和程度等。

毒理学基础总结归纳第一章绪论一、名词解释1、毒理学(Toxicology):研究毒物性质与机体或生态系统相互作用规律的学科。

(包括毒性、入侵途径、中毒机理和病理过程)2、现代毒理学(modern Toxicology ):研究所有外源因素(如化学、物理和生物因素)对生物系统(living systems)和生态系统(ecosystem)的损害作用/有害效应(adverse/harmful effects)与机制,以及中毒的预防、诊断和救治的科学。

二、问答题1、简述毒理学的基本功能以及三大领域:答:⑴毒理学两个基本功能:①检测理化因素产生的有害作用的性质(危害性鉴定功能);②评价在特殊暴露条件下出现毒性的可能性(危险度评价功能);⑵三大研究领域:①描述毒理学(descriptive toxicology)②机制毒理学(mechanistic toxicology)③管理毒理学(regulatory toxicology)2、毒理学方法:答:体内试验(整体动物试验),体外试验,人体试验,流行病学研究3、3R原则:答:替代,减少,优化和改良第二章毒理学基本概念一、名词解释1、外源化学物(Xenobiotics):是在人类生活的外界环境中存在、可能与机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的化学物质,又称为“外源生物活性物质”。

2、毒性(toxicity):化学物引起有害作用的固有能力,毒性是一种内在的、不变的性质,取决于物质的化学结构。

3、毒物(toxic substance , poison ,toxicant):在较低的剂量下可导致机体损伤的物质。

4、损害作用(adverse effect):指影响机体行为的生物化学改变,功能紊乱或病理损害,或者降低对外界环境应激的反应能力。

5、非损害作用(non-adverse effect):机体发生的生物学变化应在生物题适应代偿能力范围之内,生物体对其他外界不利因素影响的易感性也不应增高。

教学大纲课程名称:动物源食品毒理学学时:64_课程所属专业:食品营养与检测一、课程的性质、目的和任务(一)课程的性质和目的本课程是食品类专业的必修课、专业基础课。

它为后期食品卫生检验学、食品营养学、食品贮存与加工、食品分析与检验技术、绿色食品加工等学科课程的学习提供必要的理论基础知识和基本技术。

民以食为天,“食”是国家大事,也是老百姓生活中的大事。

我们每天要摄入各种食品,要注重营养、注重食品的卫生,更要注重食品的安全—无毒无害,这样才能吃出健康、才能充满活力。

通过学习这本教材,做到科学的饮食,达到掌握动物源食品毒理学基础知识,学会设计和生产较为安全的食品的目的,杜绝或预防食物中毒的发生。

同时,进一步加深对基础生理卫生学、食品营养学、食品卫生学、动植物食品检验、药理学、细胞生物学和生物化学的理解。

最终,让人们食人安全食品,身体健康,具有充沛的精力、稳定的情绪及敏锐的头脑,让人们吃出健康,吃出美好的未来。

(二)课程的主要任务课程的主要任务使学生掌握食品的基本理论、基本知识和基本方法和技术,为学习本专业的相关专业课和专业基础课打下必要的基础。

二、课程教学基本要求1、知识上《动物源食品毒理学》是绿色食品专业的一门专业基础课程,它是研究动物源食品毒理与人体健康关系的一门科学,它包括动物源食品和毒理学两部分内容。

动物源食品主要研究与人体营养的生理基础、营养学基础知识、各类肉食品的营养价值、公共营养卫生等相关动物源食品的营养学及食品安全学的基础理论和实际应用的知识与方法。

毒理学主要研究食品中各种有害因素对人体健康的危害及其预防措施,包括食品污染及预防,食物中毒及其预防措施,各类食品的卫生及建立健全食品卫生监督管理等方面的内容。

通过本课程的学习,使学生掌握动物源食品学的理论知识,培养严谨的实事求是的工作态度,提高学生的团队合作、获取信息、组织协调、自我发展等综合素质。

2、能力上使学生系统掌握动物源食品和毒理学的知识,掌握动物源食品营养素的功能、营养价值和食物来源,防止有毒有害的食品。

一、名词解释:1毒物:指对活的有机体产生有毒作用的物质。

2毒性:指某种化学物引起机体损害的能力。

3毒素:指由活的有机体产生的特殊毒物称为毒素。

4.毒液:凡是通过叮咬或蛰刺传播的动物毒素为毒液。

3突变:指可遗传的DNA结构的任何永久性改变。

4畸变:指动物在胚胎发育时期发生的形态与功能的改变。

6中毒:是生物体受到毒物作用而出现的疾病状态,是各种毒作用的综合表现。

5染毒:6解毒:大多数化学毒物经过生物转化后毒性减弱或消失。

7MRL:食品中允许残留量,指食品动物用药后产生的允许存在于食物表面或内部的该兽药残留的最高含量或浓度。

8MLD:最小致死剂量,表示在一群个体中引起个别死亡的最低剂量或浓度。

9危险性:也称危险度,是指化学物在特定条下,对机体产生损害作用的可能性。

10安全性:是指机体在建议使用剂量和接触方式的情况下,该化学物不至于引起损害作用的“实际可靠性”。

12危害性:指化学物对机体产生损害作用的可能性。

这一概念较笼统缺乏定量的概念及其接触条件。

13简单扩散:是一种顺流转运,即从高浓度一侧向低浓度的对侧扩散,在扩散过程中不消耗能量,不与膜上的物质起作用,最终达到内外平衡。

14易化扩散:是一些水溶性化学物由高浓度一侧经细胞膜向低浓度对侧扩散的过程,这一过程需借助膜上一些特殊的蛋白或载体的帮助,不消耗能量。

15主动转运:是化学物通过生物膜的逆浓度梯度转运。

此过程需借助载体的帮助,同时要消耗一定的能量。

16.毒作用:是指化学物对生物体引起的功能性和实质性损害。

17绝对致死量(LD100):外源化学物引起受试动物全部死亡的最低剂量。

最小致死量(LD01或MLD):外源化学物使受试动物群体中个别动物出现死亡的剂量。

最大耐受量(LD0):外源化学物不引起受试动物死亡的最高剂量。

半数致死量(LD50):给实验动物一次或24小时内多次染毒引起半数死亡的剂量,也称致死中量。

半数耐受量(TLM):水中试验化学物在规定时间内有半数水生生物存活的浓度。

病毒的毒力及其分子机理作为一种致命的微生物,病毒在我们的生活中扮演着至关重要的角色。

它们可以感染人类、动物和其他微生物,引起各种疾病,并导致全球公共卫生危机。

但你知道吗,病毒的毒力来源于什么?它们是如何将其致病机理转化为生物学过程的?在本文中,我们将探讨病毒的毒力及其分子机理,以期更好地理解和应对各种病毒的入侵和侵害。

一、病毒的毒力及其特性病毒的毒力是指病毒入侵宿主后所引起的致病机理。

与大多数细菌不同,病毒并不是活体细胞,而是由DNA或RNA等核酸包裹在蛋白质包裹物中的一种寄生体。

病毒的进化速度极快,因为它们具有高度变异性和适应性,能够在宿主细胞中繁殖和复制,产生大量复制体。

在复制过程中,病毒可以具有高度毒性,也可以变得温和或不致病。

具有高毒性的病毒通常会在宿主体内引起严重的疾病和健康问题,如流感、艾滋病、乙型肝炎、SARS和COVID-19等。

病毒的毒性特征主要包括以下三个方面:1. 直接细胞毒性(Cytopathic effect,CPE):病毒会侵犯细胞,使细胞产生变化,包括细胞聚合、细胞松弛、细胞死亡等。

2. 免疫反应毒性(Immune response toxicity,IRT):病毒会诱导宿主细胞产生细胞因子、炎症介质等,调节免疫系统的活性,并产生一系列的炎症反应和免疫损伤。

3. 遗传毒性(Genetic toxicity):病毒会破坏宿主细胞DNA或RNA,或将其自己的DNA或RNA融入宿主细胞DNA或RNA中,导致基因突变或染色体不稳定等遗传异常。

二、病毒的分子机理病毒的毒力机制是十分复杂的,与病毒本身的结构和功能密切相关。

病毒的结构可以分为三个部分:核酸、蛋白质包裹物和外壳(envelope)。

核酸和蛋白质包裹物主要负责病毒的复制和生存,外壳则是病毒入侵宿主细胞的关键。

下面我们将围绕病毒与宿主细胞相互作用的过程,探讨病毒的分子机理。

1. 病毒的入侵和侵染机理病毒的入侵是指病毒进入宿主细胞的过程。