3-2毒作用分子机理

- 格式:ppt

- 大小:354.50 KB

- 文档页数:51

有机氮-卤代胺抗菌剂张新航;耿志刚;常建国;邵晶;陈兆彬【摘要】微生物引起的各种污染给人类生命健康带来了严重威胁.防止微生物,特别是病原性微生物引起的污染及交叉感染成为当今研究的热点.氮-卤代胺类化合物是一种抗菌性能很强的有机抗菌剂,具有高效持久、稳定性好、毒性低、可再生等优点.自氮-卤代胺类化合物被发现以来,研究者们对其设计与合成、抗菌机理、抗菌性能、应用等方面进行了大量研究.系统描述了此类抗菌剂结构及性质,探讨了该类抗菌剂的抗菌机理和毒副作用,详尽介绍了该类物质表征的技术手段,以及该类物质的应用及前景.【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(041)003【总页数】6页(P68-72,79)【关键词】氮-卤代胺;可再生;抗菌高分子材料【作者】张新航;耿志刚;常建国;邵晶;陈兆彬【作者单位】西安长峰机电研究所,西安 710065;西安长峰机电研究所,西安710065;长春理工大学化学与环境工程学院,长春 130022;长春理工大学化学与环境工程学院,长春 130022;中科院长春应用化学研究所高分子复合材料工程实验室,长春 130022【正文语种】中文【中图分类】O621.2目前,微生物引起的各种污染给人类生命健康带来了严重威胁。

如何防止微生物,特别是病原微生物引起的污染及交叉感染成为当今微生物研究的话题。

大家使用的物理方法有温度、粒子射线、电磁波等方法,化学方法为利用化学药品、调节溶液的酸碱度进行了相关抑菌研究。

通过抗菌剂赋予材料抗菌性能是应用较多的有效方法之一。

常用的抗菌剂可分为无机抗菌剂、天然抗菌剂及有机抗菌剂三大类,常用无机抗菌剂,如银等添加量大,易变色[1];天然抗菌剂加工复杂,溶解性不好,耐热性较差[2];而有机抗菌剂因其抗菌速度快,易操作等,愈来愈受到人们的重视[3]。

氮-卤代胺作为一类含有一个或多个氮-卤键(N-X)的有机抗菌剂,其稳定性好,低毒,低环境污染,具有广谱高效的抗菌性能,且具有可再生性[4](式1),近来颇受关注。

![浅谈城市生活垃圾焚烧中二恶英的产生及控制毕业设计论文[管理资料]](https://uimg.taocdn.com/8877f5369ec3d5bbfc0a7467.webp)

毕业论文(设计)报告题目:浅谈城市生活垃圾焚烧中二噁英的产生及控制学生:指导教师:专业:环境监测与治理技术班级:环测1003班2013年01月21日学生毕业设计指导教师意见摘要随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,城市生活垃圾量大幅增加。

对其处理的方法的主要是焚烧,然而垃圾焚烧是城市中二噁英的主要来源。

已经被誉为“世界杀手”、“隐形杀手”、“重复杀手”、“世纪之毒”、“世纪毒王”的二噁英引起人类越来越关注。

本文主要介绍了二噁英的结构和物化性质,分析了在环境中二噁英的来源、毒性及危害,并指出了生活垃圾焚烧中产生二噁英的重要来源。

还分析了二噁英的检测方法以及在生活垃圾焚烧中产生机理,并根据该过程提出了一系列较为有效的措施来抑制和控制二噁英的产生。

关键词:生活垃圾焚烧二噁英产生机理有效控制目录1 引言 (5)2 二噁英的概述 (5)环境中二噁英的来源 (5) (7)二噁英的毒性以及影响 (8)二噁英的危害 (10)3 城市生活垃圾焚烧中二噁英的产生 (11)焚烧产生二噁英的条件 (11)垃圾焚烧过程中二噁英的生成机理 (12)4 二噁英检验分析的方法及控制标准 (13)二噁英的监测手段 (13)二噁英的检测技术 (13)二噁英采取的控制标准及政策 (15)5 二噁英的抑制及有效控制方法 (17)二噁英的抑制 (17)二噁英的有效控制方法 (20)6 结论 (23)符号表:............................................ 错误!未定义书签。

致谢. (25)参考文献 (26)1 引言随着人类的进步和发展,生活垃圾的产生也越来越多。

目前我国城市人均生活垃圾年产量为440公斤,,且每年以8%~10%的速度增长。

城市历年的垃圾堆存量高达66亿吨,侵占35亿多平方米的土地,全国660多个城市中,已有2/3的大中城市被垃圾包围,有1/4的城市不得不把解决垃圾危机的途径延伸到乡村,城市生活垃圾的二次污染,导致城乡结合区域的生态环境迅速恶化。

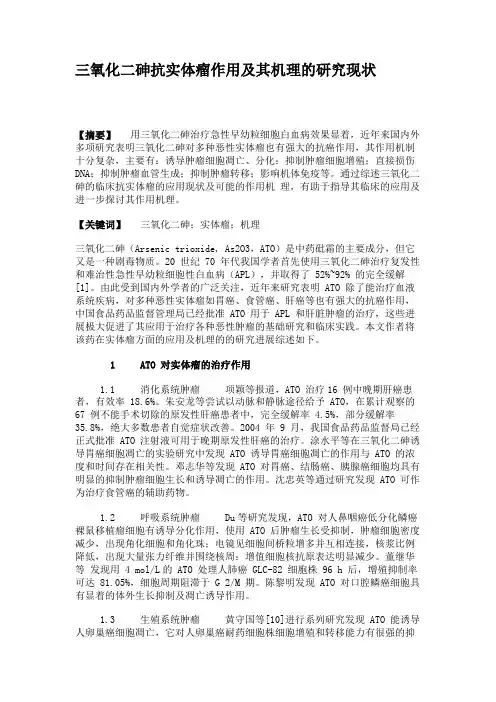

三氧化二砷抗实体瘤作用及其机理的研究现状【摘要】用三氧化二砷治疗急性早幼粒细胞白血病效果显着,近年来国内外多项研究表明三氧化二砷对多种恶性实体瘤也有强大的抗癌作用,其作用机制十分复杂,主要有:诱导肿瘤细胞凋亡、分化;抑制肿瘤细胞增殖;直接损伤DNA;抑制肿瘤血管生成;抑制肿瘤转移;影响机体免疫等。

通过综述三氧化二砷的临床抗实体瘤的应用现状及可能的作用机理,有助于指导其临床的应用及进一步探讨其作用机理。

【关键词】三氧化二砷;实体瘤;机理三氧化二砷(Arsenic trioxide, As2O3,ATO)是中药砒霜的主要成分,但它又是一种剧毒物质。

20 世纪 70 年代我国学者首先使用三氧化二砷治疗复发性和难治性急性早幼粒细胞性白血病(APL),并取得了 52%~92% 的完全缓解[1]。

由此受到国内外学者的广泛关注,近年来研究表明 ATO 除了能治疗血液系统疾病,对多种恶性实体瘤如胃癌、食管癌、肝癌等也有强大的抗癌作用,中国食品药品监督管理局已经批准 ATO 用于 APL 和肝脏肿瘤的治疗,这些进展极大促进了其应用于治疗各种恶性肿瘤的基础研究和临床实践。

本文作者将该药在实体瘤方面的应用及机理的的研究进展综述如下。

1 ATO 对实体瘤的治疗作用1.1 消化系统肿瘤项颖等报道,ATO 治疗16 例中晚期肝癌患者,有效率 18.6%。

朱安龙等尝试以动脉和静脉途径给予 ATO,在累计观察的67 例不能手术切除的原发性肝癌患者中,完全缓解率 4.5%,部分缓解率35.8%,绝大多数患者自觉症状改善。

2004 年 9 月,我国食品药品监督局已经正式批准 ATO 注射液可用于晚期原发性肝癌的治疗。

涂水平等在三氧化二砷诱导胃癌细胞凋亡的实验研究中发现 ATO 诱导胃癌细胞凋亡的作用与 ATO 的浓度和时间存在相关性。

邓志华等发现 ATO 对胃癌、结肠癌、胰腺癌细胞均具有明显的抑制肿瘤细胞生长和诱导凋亡的作用。

沈忠英等通过研究发现 ATO 可作为治疗食管癌的辅助药物。

生物毒素的化学成分及其毒性机理生物毒素是指由生物合成的毒性物质,具有很高的毒性和生物活性,可以对人类、动物和植物造成严重的损害。

生物毒素广泛存在于自然界中,包括细菌、真菌、植物和动物等生物体内,是人类健康和生态环境的重要威胁。

本文将从化学成分和毒性机理两方面综述生物毒素的研究进展和相关应用。

一、化学成分生物毒素的化学成分十分复杂,其结构和组成成分对其毒性起到重要作用。

根据其来源不同,可分为细菌毒素、真菌毒素、植物毒素和动物毒素四类。

1.细菌毒素细菌毒素是由细菌产生的一种具有强烈毒性的分泌物质,主要包括内毒素和外毒素两种。

内毒素主要由细菌细胞壁成分中的脂多糖组成,可引起轻重不一的发热、心血管系统损伤等症状;外毒素则是由细菌细胞质所分泌的毒素,主要包括A、B、C、D四类,具有强烈的毒性和致病力。

2.真菌毒素真菌毒素是由真菌产生的一种有机化合物,其毒性相对较高,可对人类和动物的健康造成严重损害。

根据结构和毒性不同,可分为蘑菇毒素、麦角毒素、黄曲霉毒素和赭曲霉毒素等多种类型。

3.植物毒素植物毒素是由植物自身产生的具有毒性的天然化合物,主要分布在植物的根、茎、叶、花、果实、种子等部位。

根据其结构和毒性,可分为生物鹼、硫氰酸盐、甙类等多种类型。

4.动物毒素动物毒素包括毒蛇毒素、蜘蛛毒素、蝎毒素等多种类型,其化学成分由多种复杂有机分子组成,具有很高的毒性和生物活性。

其中毒蛇毒素主要包括神经毒素、血液毒素和细胞毒素等三类,其作用机理主要是通过直接或间接作用于神经、血液或细胞等系统,引起毒性反应和致病性疾病。

二、毒性机理生物毒素的毒性机理主要包括两个方面,一是它们的生物学作用机制,即作用于生物体内部的各种系统和生物过程,引起正常生理功能紊乱和病变;二是它们的化学作用机理,即你与细胞、分子、代谢物等之间的物理和化学反应过程,从而破坏细胞结构和功能。

1.细菌毒素的毒性机理细菌毒素的毒性作用主要与其化学成分和分泌方式有关。

外源化学物的毒性作用机理毒性作用:是化学物与生物(人或动物)机体相互作用的结果。

毒性作用出现的性质和强度主要受三个方面的影响:(1)化学物因;(2)机体因素;(3)化学物与机体所处的环境条件;(4)化学物的联合作用化学物因素化学物的生物学活性与其化学结构及理化特性有关系,同时又受化学物的剂型、不纯物含量等因素影响。

一、化学结构毒物的化学结构决定毒物的理化性质和毒物的化学活性,后两者又决定毒物的毒性,因此化学结构的改变可引起毒性作用的变化。

有机毒物在这方面表现比较有规律。

例如:1.苯具有麻醉作用和抑制造血机能的作用,当苯环中的氢被甲基取代后(成为甲苯或二甲苯)抑制造血机能的作用即不明显。

苯环中的氢被甲基取代后,其作用性质有很大改变,具有形成高铁血红蛋白的作用。

2.烷、醇、酮等碳氢化合物,碳原子愈多,则毒性愈大(甲醇与甲醛除外)。

但碳原子数超过一定限度时(一般为7~9个碳原子),毒性反而下降(如戊烷毒性作用<己烷<庚烷,但辛烷毒性迅速减低=。

3. 烷烃类的氢若为卤族元素取代时,其毒性增强,对肝的毒作用增加;且取代愈多,毒性愈大,如CCl4>CHCl3>CH2Cl2>CH3Cl。

二、理化性质化学物质的理化特性对于它在外环境中的稳定性,进入机体的机会与体内代谢转化过程均有重要影响。

例如:溶解度①毒物在水中的溶解度直接影响毒性的大小,水中溶解度越大,毒性愈大。

如As2S3溶解度较As2O3小3万倍,其毒性亦小。

②影响毒性作用部位:如刺激性气体中在水中易溶解的氟化氢(HF)、氨等主要作用于上呼吸道,而不易溶解的二氧化氮(NO2)则可深入至肺泡,引起肺水肿。

③脂溶性物质易在脂肪蓄积,易侵犯神经系统。

2.分散度毒物颗粒的大小可影响其进入呼吸道的深度和溶解度,从而可影响毒性。

3.挥发性吸人毒物的毒性除与其半数致死浓度大小有关外,与其挥发性的大小亦有关。

例如:苯与苯乙烯的LC50均为45mg/L左右,但苯的挥发性较苯乙烯大ll倍,故其危害性远较苯乙烯为大。

一、名词解释:1毒物:指对活的有机体产生有毒作用的物质。

2毒性:指某种化学物引起机体损害的能力。

3毒素:指由活的有机体产生的特殊毒物称为毒素。

4.毒液:凡是通过叮咬或蛰刺传播的动物毒素为毒液。

3突变:指可遗传的DNA结构的任何永久性改变。

4畸变:指动物在胚胎发育时期发生的形态与功能的改变。

6中毒:是生物体受到毒物作用而出现的疾病状态,是各种毒作用的综合表现。

5染毒:6解毒:大多数化学毒物经过生物转化后毒性减弱或消失。

7MRL:食品中允许残留量,指食品动物用药后产生的允许存在于食物表面或内部的该兽药残留的最高含量或浓度。

8MLD:最小致死剂量,表示在一群个体中引起个别死亡的最低剂量或浓度。

9危险性:也称危险度,是指化学物在特定条下,对机体产生损害作用的可能性。

10安全性:是指机体在建议使用剂量和接触方式的情况下,该化学物不至于引起损害作用的“实际可靠性”。

12危害性:指化学物对机体产生损害作用的可能性。

这一概念较笼统缺乏定量的概念及其接触条件。

13简单扩散:是一种顺流转运,即从高浓度一侧向低浓度的对侧扩散,在扩散过程中不消耗能量,不与膜上的物质起作用,最终达到内外平衡。

14易化扩散:是一些水溶性化学物由高浓度一侧经细胞膜向低浓度对侧扩散的过程,这一过程需借助膜上一些特殊的蛋白或载体的帮助,不消耗能量。

15主动转运:是化学物通过生物膜的逆浓度梯度转运。

此过程需借助载体的帮助,同时要消耗一定的能量。

16.毒作用:是指化学物对生物体引起的功能性和实质性损害。

17绝对致死量(LD100):外源化学物引起受试动物全部死亡的最低剂量。

最小致死量(LD01或MLD):外源化学物使受试动物群体中个别动物出现死亡的剂量。

最大耐受量(LD0):外源化学物不引起受试动物死亡的最高剂量。

半数致死量(LD50):给实验动物一次或24小时内多次染毒引起半数死亡的剂量,也称致死中量。

半数耐受量(TLM):水中试验化学物在规定时间内有半数水生生物存活的浓度。

艰难梭菌毒素致病机理的研究进展倪孟颖;吴长德;杨晶雪【摘要】艰难梭菌是一种革兰氏阳性厌氧芽胞梭菌,是人类肠道感染的主要致病菌,其主要致病因素为毒素A(肠毒素)和毒素B(细胞毒素).毒素A引发细胞损伤后,毒素B即可侵入肠黏膜,引起细胞病变,导致一系列与感染相关的临床表现.同时,艰难梭菌毒素也是引起猪、鸡等畜禽发生腹泻的重要因素,因此探讨艰难梭菌毒素对机体的损伤作用,有利于揭示艰难梭菌的致病机理,为其防控提供理论依据.【期刊名称】《中国畜牧兽医》【年(卷),期】2014(041)012【总页数】5页(P263-267)【关键词】艰难梭菌;毒素;损伤;致病机理【作者】倪孟颖;吴长德;杨晶雪【作者单位】沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁沈阳 110866;沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁沈阳 110866;沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁沈阳 110866【正文语种】中文【中图分类】S852.61+6.3难辨梭状芽孢杆菌又名艰难梭菌,是梭菌属的一个成员。

艰难梭菌是厌氧性细菌,因其对氧气十分敏感,所以很难分离培养,也因此得名。

艰难梭菌一般寄生在人的肠道内,1935年被发现,但直到1977年才发现艰难梭菌与临床长期使用某些抗生素而引起的伪膜性肠炎有关,从此艰难梭菌才得到人们的关注。

毒素是艰难梭菌主要的致病因素,不同的临床分离菌株所产生的毒素不同,因而对机体的致病力也不同,尤其是高致病力毒株027的出现(杨雪妹等,2013a),给人的生命安全造成了巨大的威胁,027毒株不仅能产生毒素A和毒素B,同时还能产生二元毒素,这与其高致病力密切相关。

因此,研究艰难梭菌毒素是揭示其致病机理的关键。

1 艰难梭菌毒素分类艰难梭菌毒力主要涉及因素有黏附素胞外酶、菌毛、鞭毛、荚膜和细胞表面层(surface layer)。

细胞表面层是一个亚晶状的结构,又称S-层(S-layer),是由蛋白质或糖蛋白构成的单分子晶格状聚合物(董妍玲等,2010)。

病毒的毒力及其分子机理作为一种致命的微生物,病毒在我们的生活中扮演着至关重要的角色。

它们可以感染人类、动物和其他微生物,引起各种疾病,并导致全球公共卫生危机。

但你知道吗,病毒的毒力来源于什么?它们是如何将其致病机理转化为生物学过程的?在本文中,我们将探讨病毒的毒力及其分子机理,以期更好地理解和应对各种病毒的入侵和侵害。

一、病毒的毒力及其特性病毒的毒力是指病毒入侵宿主后所引起的致病机理。

与大多数细菌不同,病毒并不是活体细胞,而是由DNA或RNA等核酸包裹在蛋白质包裹物中的一种寄生体。

病毒的进化速度极快,因为它们具有高度变异性和适应性,能够在宿主细胞中繁殖和复制,产生大量复制体。

在复制过程中,病毒可以具有高度毒性,也可以变得温和或不致病。

具有高毒性的病毒通常会在宿主体内引起严重的疾病和健康问题,如流感、艾滋病、乙型肝炎、SARS和COVID-19等。

病毒的毒性特征主要包括以下三个方面:1. 直接细胞毒性(Cytopathic effect,CPE):病毒会侵犯细胞,使细胞产生变化,包括细胞聚合、细胞松弛、细胞死亡等。

2. 免疫反应毒性(Immune response toxicity,IRT):病毒会诱导宿主细胞产生细胞因子、炎症介质等,调节免疫系统的活性,并产生一系列的炎症反应和免疫损伤。

3. 遗传毒性(Genetic toxicity):病毒会破坏宿主细胞DNA或RNA,或将其自己的DNA或RNA融入宿主细胞DNA或RNA中,导致基因突变或染色体不稳定等遗传异常。

二、病毒的分子机理病毒的毒力机制是十分复杂的,与病毒本身的结构和功能密切相关。

病毒的结构可以分为三个部分:核酸、蛋白质包裹物和外壳(envelope)。

核酸和蛋白质包裹物主要负责病毒的复制和生存,外壳则是病毒入侵宿主细胞的关键。

下面我们将围绕病毒与宿主细胞相互作用的过程,探讨病毒的分子机理。

1. 病毒的入侵和侵染机理病毒的入侵是指病毒进入宿主细胞的过程。

各系统的毒作用机制是一个复杂的过程,包括以下几个方面:

直接损伤作用:如强酸或强碱可直接造成细胞和皮肤粘膜的结构破坏,产生损伤作用。

受体配体的相互作用与立体选择性作用:产生特征性生物学效应。

干扰易兴奋细胞膜的功能:毒物可以多种方式干扰易兴奋细胞膜的功能,例如,有些海产品毒素和蛤蚌毒素均可通过阻断易兴奋细胞膜上钠通道而产生麻痹效应。

干扰细胞能量的产生:通过干扰碳水化合物的氧化作用以影响三磷酸腺苷(ATP)的合成。

例如,铁在血红蛋白中的化学性氧化作用,由于亚硝酸盐形成了高铁血红蛋白而不能有效地与氧结合。

毒物ADME过程:包括从接触部位进入血液循环、从血液循环进入靶器官、增毒与解毒等步骤。

这个过程中,毒物可能经过肠上皮细胞、肝细胞的毒物转运蛋白转出细胞(肝胆排泄),或者在接触部位(如皮肤)被细胞代谢。

干扰细胞调节功能和细胞修复功能:毒物可能通过影响细胞的调节功能和修复功能,导致细胞功能障碍或细胞死亡。

请注意,具体的毒作用机制可能因毒物的种类和靶器官的不同而有所差异。