恶性疟原虫基本内容

- 格式:docx

- 大小:16.63 KB

- 文档页数:3

疟原虫种类繁多,寄生于人类的疟原虫有4种,即间日疟原虫、恶性疟原虫、三日疟原虫,1890]和卵形疟原虫[Plasmodium ovale Stephens,1922],分别引起间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。

在我国主要有间日疟原虫和恶性疟原虫,三日疟原虫少见,卵形疟原虫罕见。

形态疟原虫的基本结构包括核、胞质和胞膜,环状体以后各期尚有消化分解血红蛋白后的最终产物—疟色素。

血片经姬氏或瑞氏染液染色后,核呈紫红色,胞质为天蓝至深蓝色,疟色素呈棕黄色、棕褐色或黑褐色。

四种人体疟原虫的基本结构相同,但发育各期的形态又各有不同,可资鉴别。

除了疟原虫本身的形态特征不同之外,被寄生的红细胞在形态上也可发生变化。

被寄生红细胞的形态有无变化以及变化的特点,对鉴别疟原虫种类很有帮助。

1.疟原虫在红细胞内发育各期的形态疟原虫在红细胞内生长、发育、繁殖,形态变化很大。

一般分为三个主要发育期。

(1)滋养体(trophozoite):为疟原虫在红细胞内摄食和生长、发育的阶段。

按发育先后,滋养体有早、晚期之分。

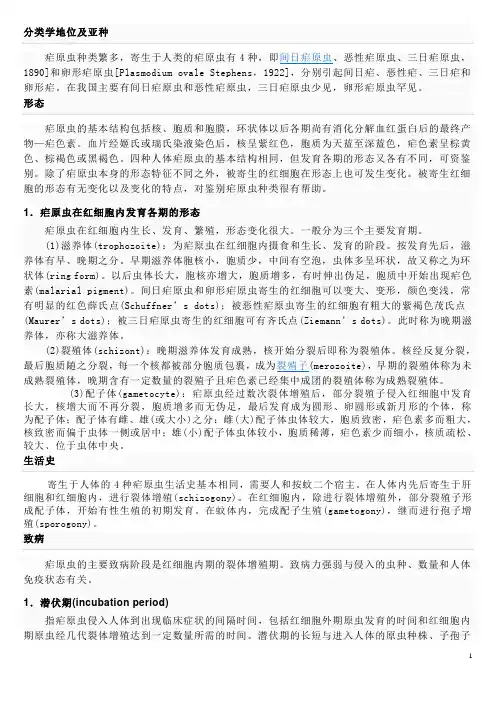

早期滋养体胞核小,胞质少,中间有空泡,虫体多呈环状,故又称之为环状体(ring form)。

以后虫体长大,胞核亦增大,胞质增多,有时伸出伪足,胞质中开始出现疟色素(malarial pigment)。

间日疟原虫和卵形疟原虫寄生的红细胞可以变大、变形,颜色变浅,常有明显的红色薛氏点(Schuffner’s dots);被恶性疟原虫寄生的红细胞有粗大的紫褐色茂氏点(Maurer’s dots);被三日疟原虫寄生的红细胞可有齐氏点(Ziemann’s dots)。

此时称为晚期滋养体,亦称大滋养体。

(2)裂殖体(schizont):晚期滋养体发育成熟,核开始分裂后即称为裂殖体。

核经反复分裂,最后胞质随之分裂,每一个核都被部分胞质包裹,成为裂殖子(merozoite),早期的裂殖体称为未成熟裂殖体,晚期含有一定数量的裂殖子且疟色素已经集中成团的裂殖体称为成熟裂殖体。

原虫——疟原虫大纲:间日疟原虫及恶性疟原虫的形态、生活史、致病、流行病学及防治原则。

一、形态人体内红细胞期:滋养体——裂殖体——配子体二、生活史㈠在人体内发育过程:RBC外期(红外期)---寄生于肝细胞RBC内期(红内期)---寄生于红细胞1.红外期:雌性按蚊叮咬人肝细胞内寄生随血流★子孢子进入人体后,约30分进入肝脏,寄生于肝细胞★子孢子有两种类型:速发型和迟发型★从肝细胞中经多分裂法裂体增殖的裂殖子,方可进入RBC2. 红内期进入RBC肝细胞内出来的裂殖子环状体裂殖体形成再次侵入RBC(有性生殖的开始)形成配子体裂殖子被消灭★疟原虫以RBC内Hb为营养★致病阶段:红内期无性体★红内期有配子体的出现,是有性生殖的开始★从RBC出来的裂殖子,不会再进入肝脏。

㈡蚊体内的发育:☇按蚊吸血☇☈配子体进入蚊胃☇☈配子合子动合子叮咬进入人体子孢子集中于唾液腺囊合子(卵囊)小结:感染阶段:蚊—子孢子输血或器官移植---红内期无性体★感染方式:按蚊叮咬输血或器官移植,胎盘垂直传播★寄生部位:肝细胞和红细胞★传播阶段:红内期的配子体★传播媒介:按蚊★致病阶段:红内期无性体三、致病(一)致病因素:RBC内期无性体(二)潜伏期:子孢子进入至疟疾发作,受虫株感染数量方式及机体免疫力影响。

1*红外期+红内期早期(1-数代)[问输血性疟疾呢?]间日疟:11-25天,可长至6-12个月或更长恶性疟:7-27天三日疟:18-35天(三)疟疾的发作:1.疟疾的发作周期:与红内期的疟原虫裂体增殖周期密切相关,同时也与红内期疟原虫数量相关,即发作阈值。

Pv.10-500个/mm3,Pf500-1300个/mm3。

典型发作:(一般全过程约8-10hs)冷(寒战) 热(高热) 汗(退热)1-2h 1-8h 1-5h2.发作病因:裂殖子巨噬细胞吞噬后裂殖体各种代谢产物刺激其产生内源性致热源胀破RBC 残余及变性的HbRBC碎片共同作用于下丘脑体温调节中枢体温逐渐当体内刺激寒战、高热恢复正常物被清除后典型发作3.典型发作的时间间隔与红内期裂体增殖周期相吻合4.疟疾的复发与再燃:1.复发:RBC内已无疟原虫,在无再感染的情况下,经过一段时间后又发作。

疟原虫知识点总结疟原虫的生命周期复杂,需要在蚊子和人类之间进行传播。

当受感染的蚊子叮咬人类后,疟原虫便会进入人体,经过血液循环和感染红血细胞后,会引发一系列的病症,包括发烧、头疼、全身酸痛等。

严重的情况下,疟原虫感染可能会导致器官衰竭甚至死亡。

在疟疾的防治方面,疟原虫的了解至关重要。

下面我们将就疟原虫的相关知识做一些总结。

一、疟原虫的分类1.1 间日疟原虫(Plasmodium vivax)间日疟原虫是一种引起疟疾的疟原虫,主要分布在热带和亚热带地区。

该原虫寄生在人的红细胞内,引起间日疟。

间日疟原虫的感染通常较轻,但容易复发,且在某些地区可能对人的健康构成威胁。

1.2 恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)恶性疟原虫是一种致命的疟原虫,主要分布在热带和亚热带地区。

感染恶性疟原虫的疟疾症状较为严重,可能会导致器官功能衰竭,严重时会危及生命。

因此,恶性疟原虫是目前全球疟疾防治的重点对象。

1.3 半权恶性疟原虫(Plasmodium ovale)半权恶性疟原虫是一种少见的疟原虫,主要分布在非洲和西太平洋地区。

感染半权恶性疟原虫的疟疾症状通常较轻,但也可能造成较严重的感染病例。

1.4 猴疟原虫(Plasmodium knowlesi)猴疟原虫是一种通过猴子传播的疟原虫,但也会感染人类。

感染猴疟原虫的疟疾症状通常较轻,但近年来猴疟疾的发病率有所上升,需要引起重视。

1.5 苏伊士疟原虫(Plasmodium malariae)苏伊士疟原虫是一种引起疟疾的疟原虫,主要分布在亚洲和非洲。

感染苏伊士疟原虫的疟疾症状通常较轻,但容易发展成为慢性感染。

以上是目前已知的主要疟原虫种类,每种疟原虫都具有各自的特点和传播规律,对于疟疾的预防和防治具有重要意义。

二、疟原虫的生命周期2.1 蚊子叮咬人体疟原虫的生命周期以蚊子为传播媒介。

受感染的蚊子叮咬人体时,会将疟原虫的幼虫注入人的血液中。

2.2 疟原虫感染人体疟原虫进入人体后,会进入红血细胞内,并开始进行繁殖。

恶性疟原虫摘要:疟疾是一类在热带和亚热带地区非常流行的疾病,混合感染现象普遍存在。

恶性疟原虫与人体细胞相互作用的过程中,子孢子通过黏附肝内皮细胞受体侵入肝脏,裂殖子感染红细胞利用其表面膜蛋白与人体重要器官的血管内皮细胞表面多糖分子发生黏附,最终导致血流受阻。

而恶性疟原虫变异抗原基因var 基因家族的相关变异机制使恶性疟原虫的治疗和预防带来极大困难,本文对恶性疟原虫感染机理与其他病原体共染、及其var基因做统一综述关键词:恶性疟原虫多糖黏附混合感染var基因疟疾广泛流行于世界各地,是一种不易控制、严重危害人体健康的寄生虫病。

尽管目前采取控制措施,但世界上每年恶性疟病例大于5亿,每年约有100万儿童因感染恶性疟死亡。

据统计,在重症恶性疟中,脑型疟致死率最高,而幸存的脑型疟儿童有10%会出现不同程度的神经系统损害症状,如偏瘫和失语。

由于感染疟原虫后会对机体免疫系统产生破坏,因此居住在疟疾流行区的人们会更容易感染其他的病原体,从而引起其他疾病,最为常见的是疟疾与HIV、EB病毒、疟疾与结核杆菌的混合感染。

1疟原虫感染人体后的发育分为肝细胞内的发育和红细胞内的发育二个阶段1.1红细胞外期当唾腺中带有成熟子孢子的雌性按蚊刺吸人血时,子孢子随唾液进入人体,后随血流侵入肝细胞,摄取肝细胞内营养进行发育并进行裂体增殖,形成红细胞外期裂殖体。

成熟的红细胞外期裂殖体内含数以万计的裂殖子。

裂殖子胀破肝细胞后释出,一部分裂殖子被巨噬细胞吞噬,其余部分侵入红细胞,开始红细胞内期的发育。

而恶性疟原虫无休眠子,使其感染到发病时间更短,给治疗带来了不便。

1.2红细胞内期红细胞外期的裂殖子从肝细胞释放出来,进入血流后很快侵入红细胞。

裂殖子侵入红细胞的过程包括以下步骤①裂殖子通过特异部位识别和附着于红细胞膜表面受体②红细胞广泛性变形,红细胞膜在环绕裂殖子处凹入形成纳虫空泡③裂殖子入侵完成后,纳虫空泡密封。

在入侵过程中裂殖子的细胞表被脱落于红细胞中侵入的裂殖子先形成环状体,摄取营养,生长发育,经大滋养体、未成熟裂殖体,最后形成成熟裂殖体。

恶性疟原虫的基本内容恶性疟原虫是寄生在人体内的病原体,有着超强的传染性,不少医院和医学人员对恶性疟原虫进行了研究,可能很多人都不了解恶性疟原虫,也不知道恶性疟原虫的对人体的伤害。

被疟原虫感染的人会出现周期性寒战,还会发热,十分不利。

恶性疟原虫还会在人体内繁殖,不断的增多。

下面就带大家了解恶性疟原虫。

恶性疟原虫基因组包括大约2400万个碱基对,这些碱基对分布于14条染色体上,编码大约5,300个基因。

基因组的分析中,发现了许多寄生虫的代谢途径,例如寄生虫产生能量和自身组成成分以保持生存的途径。

疟疾寄生虫的代谢能力比其它自由生活的寄生虫(例如酵母)低很多,它主要依赖于宿主提供生长所需要的大多数营养。

然而,在疟原虫中发现了一些酶蛋白,它们在人宿主中没有类似物,这为化学治疗提供了很好的途径。

疟原虫作为一种病原体的成功之处在于它能够逃避人体免疫系统的清除作用。

基因组分析过程中发现了大约200种编码蛋白质的基因,这些蛋白质参与了免疫逃避。

以前的研究显示,疟原虫在红细胞中发育的生活史阶段,至少产生了两类暴露于红细胞表面的蛋白质。

在某种复杂的掩护机制之下,寄生虫通过在细胞表面表达不同的蛋白质(以此来混淆免疫反应,有助于破坏被感染细胞)来逃避宿主的免疫反应。

编码逃避作用蛋白的多数基因位于染色体的末端。

这一位置使寄生虫(在蚊子携带进行繁殖的阶段)易于通过改变编码基因而改变这些蛋白质的结构。

基因组序列第一次详细阐明了一种寄生虫的一整套逃避免疫的蛋白质。

而且,对于从疟疾病人分离出的其它恶性疟原虫基因组的进一步研究,将发现其它的变种并有助于认识病原体免疫逃避的过程。

疟疾是世界上破坏性最厉害的传染病之一,在发展中国家,每年有超过100万人死于该病。

这一成果对于研究治疗疟疾的有效药物和疫苗的研究奠定了坚实的基础。

以上就是恶性疟原虫的相关内容,疟原虫引起的疟疾传染性和破坏性都是很厉害的。

所以大家一定要了解疟疾和疟原虫,更好的避免这些情况发生,平时也要注意卫生,保持室内空气新鲜,如果发现有周期性寒战要尽快去医院检查治疗,避免病情加重。

恶性疟原虫基本内容

恶性疟原虫是寄生在人体内的病原体,有着超强的传染性,不少医院和医学人员对恶性疟原虫进行了研究,可能很多人都不了解恶性疟原虫,也不知道恶性疟原虫的对人体的伤害。

被疟原虫感染的人会出现周期性寒战,还会发热,十分不利。

恶性疟原虫还会在人体内繁殖,不断的增多。

下面就带大家了解恶性疟原虫。

恶性疟原虫基因组包括大约2400万个碱基对,这些碱基对分布于14条染色体上,编码大约5,300个基因。

基因组的分析中,发现了许多寄生虫的代谢途径,例如寄生虫产生能量和自身组成成分以保持生存的途径。

疟疾寄生虫的代谢能力比其它自由生活的寄生虫(例如酵母)低很多,它主要依赖于宿主提供生长所需要的大多数营养。

然而,在疟原虫中发现了一些酶蛋白,它们在人宿主中没有类似物,这为化学治疗提供了很好的途径。

疟原虫作为一种病原体的成功之处在于它能够逃避人体免疫系统的清除作用。

基因组分析过程中发现了大约200种编

码蛋白质的基因,这些蛋白质参与了免疫逃避。

以前的研究显示,疟原虫在红细胞中发育的生活史阶段,至少产生了两类暴露于红细胞表面的蛋白质。

在某种复杂的掩护机制之下,寄生虫通过在细胞表面表达不同的蛋白质(以此来混淆免疫反应,有助于破坏被感染细胞)来逃避宿主的免疫反应。

编码逃避作用蛋白的多数基因位于染色体的末端。

这一位置使寄生虫(在蚊子携带进行繁殖的阶段)易于通过改变编码基因而改变这些蛋白质的结构。

基因组序列第一次详细阐明了一种寄生虫的一整套逃避免疫的蛋白质。

而且,对于从疟疾病人分离出的其它恶性疟原虫基因组的进一步研究,将发现其它的变种并有助于认识病原体免疫逃避的过程。

疟疾是世界上破坏性最厉害的传染病之一,在发展中国家,每年有超过100万人死于该病。

这一成果对于研究治疗疟疾的有效药物和疫苗的研究奠定了坚实的基础。

以上就是恶性疟原虫的相关内容,疟原虫引起的疟疾传染性和破坏性都是很厉害的。

所以大家一定要了解疟疾和疟原

虫,更好的避免这些情况发生,平时也要注意卫生,保持室内空气新鲜,如果发现有周期性寒战要尽快去医院检查治疗,避免病情加重。