古书注释的作用

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

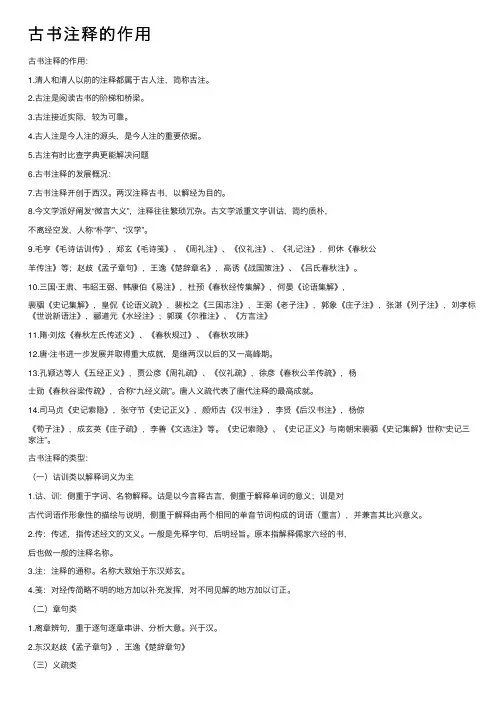

古书注释的作⽤古书注释的作⽤:1.清⼈和清⼈以前的注释都属于古⼈注,简称古注。

2.古注是阅读古书的阶梯和桥梁。

3.古注接近实际,较为可靠。

4.古⼈注是今⼈注的源头,是今⼈注的重要依据。

5.古注有时⽐查字典更能解决问题6.古书注释的发展概况:7.古书注释开创于西汉。

两汉注释古书,以解经为⽬的。

8.今⽂学派好阐发“微⾔⼤义”,注释往往繁琐冗杂。

古⽂学派重⽂字训诂,简约质朴,不离经空发,⼈称“朴学”、“汉学”。

9.⽑亨《⽑诗诂训传》,郑⽞《⽑诗笺》、《周礼注》、《仪礼注》、《礼记注》,何休《春秋公⽺传注》等;赵歧《孟⼦章句》,王逸《楚辞章名》,⾼诱《战国策注》、《吕⽒春秋注》。

10.三国·王肃、韦昭王弼、韩康伯《易注》,杜预《春秋经传集解》,何晏《论语集解》,裴骃《史记集解》,皇侃《论语义疏》,裴松之《三国志注》,王弼《⽼⼦注》,郭象《庄⼦注》,张湛《列⼦注》,刘孝标《世说新语注》,郦道元《⽔经注》;郭璞《尔雅注》、《⽅⾔注》11.隋·刘炫《春秋左⽒传述义》、《春秋规过》、《春秋攻昧》12.唐·注书进⼀步发展并取得重⼤成就,是继两汉以后的⼜⼀⾼峰期。

13.孔颖达等⼈《五经正义》,贾公彦《周礼疏》、《仪礼疏》,徐彦《春秋公⽺传疏》,杨⼠勋《春秋⾕梁传疏》,合称“九经义疏”。

唐⼈义疏代表了唐代注释的最⾼成就。

14.司马贞《史记索隐》,张守节《史记正义》,颜师古《汉书注》,李贤《后汉书注》,杨倞《荀⼦注》,成⽞英《庄⼦疏》,李善《⽂选注》等。

《史记索隐》、《史记正义》与南朝宋裴骃《史记集解》世称“史记三家注”。

古书注释的类型:(⼀)诂训类以解释词义为主1.诂、训:侧重于字词、名物解释。

诂是以今⾔释古⾔,侧重于解释单词的意义;训是对古代词语作形象性的描绘与说明,侧重于解释由两个相同的单⾳节词构成的词语(重⾔),并兼⾔其⽐兴意义。

2.传:传述,指传述经⽂的⽂义。

⼀般是先释字句,后明经旨。

古籍里的标注符号

在古籍中,标注符号主要是为了帮助读者更好地理解和阅读文本。

以下是一些常见的标注符号:

1. 句读:句读是古书中用来划分句子和句子的停顿的符号。

句读的使用可以帮助读者理解古书的语气和节奏。

2. 注释:注释是对古书中某些词、句或者段落的理解和解释。

注释的使用可以帮助读者理解古书的含义。

3. 批注:批注是对古书的评价和感想。

批注的使用可以帮助读者理解古书的思想和情感。

4. 标点符号:标点符号是现代汉语中用来划分句子和句子的停顿的符号。

在古籍中,标点符号的使用可以帮助读者理解古书的语气和节奏。

5. 拼音:拼音是现代汉语中用来表示汉字发音的符号。

在古籍中,拼音的使用可以帮助读者理解古书的发音。

6. 草书符号:草书符号是古书中用来表示草书的符号。

草书符号的使用可以帮助读者理解古书的书写方式。

以上就是在古籍中的一些常见的标注符号。

古书注释的几种形式

一.简明注释

简明注释是一种简短的古书注释,它包括有关古书的简要的解析,旨在帮助读者理解和欣赏古书的内容和表达形式。

例如,古代著作《左传》中记载“宋公宗恩石慧”时,可以做如下简明注释:“宋公宗恩

石慧:宋公宗孝武帝赐给臣民“恩石慧”,即让石担任慧(大夫)职务,以此来鼓励臣民孝顺父母。

”

二.阐释注释

阐释注释是一种较为详尽的古书注释,它旨在深入分析古书内文,以便熟悉书中的内容、掌握文字的意义。

例如,《史记》中记载“古

有李建成”时,可以补充如下阐释注释:“古有李建成者,清代历史

学家耿湋于《古今诗话》中记载有当时的李建成,他有很高的文学造诣,曾任宰相;他的主张,也有利于推动国家政治的发展。

”

三.语言注释

语言注释是一种关注古书词句的古书注释,它旨在帮助读者理解古书语言的内涵,包括当年书面语的特殊用语、俗语和文言拟声的表达形式等等。

例如,《左传》中记载“祖公受恩”时,可以补充如下

语言注释:“祖公受恩:‘受恩’是古代文言中表达‘受到恩惠’的拟声词,相当于现代汉语中的‘受宠’。

- 1 -。

古书注解编辑中国古代创造了灿烂辉煌的文化,需要后人认真地去继承和发展。

但是,由于语言文字方面的隔阂,今人阅读前人的著作往往会遇到许多困难。

从汉代起,人们即开始了对古书的注解工作。

古书注解是阅读古代文献、掌握古代文化知识的桥梁。

中文名古书注解简称古注意义便于阅读古代文献,掌握古代文化分类传,笺,章句,集解,疏1古注的重要性2古代著名注解▪汉代的注释家及注本▪魏晋南北朝时期注解▪唐代的重要注解▪宋代的重要注解▪元明时期的重要注解▪清代的重要注解3古注的分类4旧注的编排体例5旧注的内容6旧注的风格▪汉唐的风格▪宋代的风格▪清代的风格7旧注的术语8附加说明▪古书注解的作用▪旧注的体例和方法▪古书注解的内容和范围1古注的重要性编辑古代注释家距所注古代文献的时代较近,对古代文献产生的时代背景、文化特点、典章制度、风俗习惯等情况都比较了解,所以其注释的准确性相对较高。

有些词句,如果没有古人的注释,我们不是无从知道其含义,就是会出现理解上的错误。

例如:《左傅·隐公元年》祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。

”杜预注:“方丈曰堵,三堵曰雉,一雉之墙长三丈,高一丈。

侯伯之城,方五里,径三百雉,故其大都不得过百雉。

”根据《杜注》,我们不但知道了一雉墙的体积,而且知道了三百雉并非指诸侯国首都城墙的周长,而是指首都城墙一面的长度。

又如:《诗经·周南·关雎》“窈窕淑女,君子好逑。

”毛传:“窈窕,幽闲也。

淑,善。

逑,匹也。

言后妃有关雎之德,是幽闲专贞之善女,宜为君子之好匹。

”朱熹注:“窈窕,幽闲之意。

淑,善也。

女者,未嫁之称。

盖指文王之妃大姒为处子时而言也。

君子,则指文王也。

好,亦善也。

逑,匹也。

”根据《毛传》和朱熹注,我们得知“窈窕”本来的含义是幽闲、娴静的意思,后来才引伸出美好、漂亮这一义项。

古注并非都是正确的,其中也存在着不少错误,因此我们在阅读古注时既要重视古注,又不能盲目地相信古注,认为凡是古注都是正确的,不敢越雷池一步。

古书的注释我们阅读古书,通常要参看注解,古书的注解有现代人用白话作的注,有古人用文言作的注。

相比较起来,前者比后者少得多,而且,有一些古书(例如先秦著作),离我们的时代太远了,现代人要给它们作注,也离不开汉代和唐人作的旧注。

所以,要阅读古书,必须参考古书的旧注。

这一讲“古书的注解”,主要讲怎样看古书的旧注。

(一)古书注解的概况为什么要给古书作注,最主要是由于语言的发展变化,后来人对古书中的一些话不懂了,于是就要由有专门研究的人来作注。

这种情形早在春秋战国时就存在了,孟子发表议论时,常常引用《诗经》上的语,有时怕人不懂,就作一些解释。

但这还不是系统地给古书作注。

系统地给古书作注,是从汉代开始的。

汉代的注解工作主要限于儒家著作,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”“以后,儒家思想逐渐成为正统思想,儒就著作也成为经典著作。

由于语言发展,再由于汉儒书大多是口授传抄,错误很多,汉代人已经不能完全看懂,於是有人专门为它作注解。

例如,在汉代,《诗经》有三录的解说,即,鲁的申培公、齐的辕周生、燕的韩婴,分别称为鲁诗、齐诗、韩诗。

后来又有毛亨作传,称为《毛传》。

孔安国曾给《尚书》作注,马融、郑玄是汉代著名学者(马融是郑玄的老师),曾给许多儒家经典作过注。

高诱:曾给《战国策》、《吕氏春秋》、《淮南子》作注。

王逸曾给《楚辞》作注。

除此之外儒家的经典,在汉代几乎全都有人作了注解,汉代的注解比较注重语言文字的解释,而且因为他们离先秦时代较近,所以汉朝人的注解有较多参考价值。

当然,汉朝人的注解也不是全都正确的,有不少地方,后代学者作了补充和更正。

汉代注解的古籍主要是儒家经典,到后来注解的范围逐步扩大,如在六朝时有魏代王弼的《老子注》,晋代郭象的《庄子注》,三国时书昭的《国语注》,刘宋、裴的《史记集解》等等。

唐代是我国封建社会繁荣兴盛的时期,唐代的学者在古籍整理,注解方面作了不少工作,唐代人用一种新的注解方法,不仅解释改,而且经前人的注解作注解,这种注解一般叫“疏”,也叫“正义”;唐代比较著名的注释家有孔颖达,注《王经正义》、(《周易》、《尚书?、《诗经》、《礼记》、《春秋左氏传》》李善注《文选》,颜师古注《汉书》,都是为后世称道的,一些“子书”也有人为之作注,杨倞的《苟子注》,尹知章的《管子注》等,张兼节《史记正义》。

古书注解的基本方式古书注解是指对古书籍进行解释、说明或补充的一种方法。

对于古书籍,特别是经典性的古书籍来说,注解是非常重要的,因为它能够帮助读者更好地理解这些古书籍的含义和价值,而且也能够让这些古书籍得到更好的传承和发展。

所以,古书注解一直是我们传统文化中不可或缺的一部分。

下面,我们将介绍一下古书注解的基本方式。

第一种方式是直接注解。

这种方式是最直接的注解方法,就是对古书籍中难懂的句子或者生僻的词汇进行解释和补充,为读者提供更为详细的理解和认识。

直接注解的好处在于,它能够将古书籍中的深奥难懂的内容解释清楚,让读者能够更好地理解和把握古书籍所表达的思想和意义。

同时,直接注解也能够让读者更加深入地了解到古书籍中的一些历史背景和文化传统,从而更好地理解和把握古书籍的真正含义。

第二种方式是引用注解。

这种方式的主要作用是在注解中引用其他古书籍的内容或者跟古书籍相关的历史事件,来对古书籍中的某些内容进行补充和解释。

通过引用注解可以让读者更全面地了解到古书籍中的某些内容,在古书籍的阅读和理解过程中起到了非常重要的作用。

而且,通过引用注解,读者也能够更好地了解到古书籍所处的历史时期和社会背景,加深对古书籍的理解和认识。

第三种方式是批注。

批注是指对古书籍中的某些内容进行评注和评论,为读者提供更加深刻的思考和认识,并对古书籍中的某些内容进行一些解释和补充。

批注的好处在于,它能够让读者对古书籍中的某些内容进行更加深入的思考和理解,让读者更好地领悟到古书籍所表达的思想和价值。

第四种方式是图解注解。

图解注解主要是通过图片、照片、插图等形式,对古书籍中的某些内容进行解释和补充。

通过图解注解,读者可以以视觉化的方式更加清晰地了解到古书籍中的某些内容,进一步提高了阅读体验和理解能力。

总的来看,古书注解的基本方式有直接注解、引用注解、批注和图解注解四种。

这些注解方式都有各自的优点和适用范围,读书人在对古书注解时可以根据具体情况选择适合自己的注解方式。

古书注解疏的含义

疏在古代书籍中指的是对原文的注解、解释和补充。

古书注疏是中国古代书籍中常见的一种形式,它是在原文的基础上,通过对文义、词义、语言等方面进行解释和注释,帮助读者更好地理解原文的含义和内涵。

在古代,由于很多古籍的文字和语言已经过时或难以理解,因此需要有专门的学者或研究者进行注解和疏解,以使读者能够更好地理解原文。

这些注解和疏解就被称为疏。

注疏的形式多种多样,有的是在原文旁边列出注解,有的是在原文下方或后面添加注释,有的则是通过批注、解释、评析等方式进行疏解。

注疏不仅能够帮助读者理解原文的意义,还可以对原文的语言、文化、历史背景等方面进行深入的解析和研究,从而更好地认识和理解古代文化和思想。

值得注意的是,疏也可以单独使用,表示对某个问题或事情的阐述、解释和说明,例如:“他对这个问题的疏解非常清晰,让人们能够更好地理解这个问题的本质和内涵。

”。

古书的注释一直是我国古代文献研究的重要内容之一。

在古代,古书的注释是对古籍内容的解释和阐释,有助于读者更深入地理解古籍内涵。

在古代学者注释古书时,常常会使用到传和疏这两种方式。

传和疏在注释中有着不同的特点和用途,本文将对传和疏在古书注释中的异同进行介绍。

一、传的特点和用途1. 传是对古书内容的全文解释和注释,它的目的是帮助读者理解古书的内涵和背景。

传的内容会就古籍的文字、人物、史事、典故等进行详细的解释,有助于读者对古籍的理解和领会。

2. 传常常会附有注解、考证等内容,以增加古书注释的权威性和可信度。

传注通常由资深学者或专家进行编写,其注解内容经过深入研究和考证,具有较高的学术价值。

3. 传注可以帮助读者解决古籍理解中的疑难问题,引导读者深入研究古书内容。

二、疏的特点和用途1. 疏是对古书内容的重点解释和注释,它的目的是帮助读者快速把握古书的要义和主题。

疏的内容会对古籍的重点部分进行详细的解释,有助于读者快速理解古籍的核心内容。

2. 疏注注重对古书内容的梳理和归纳,以清晰的逻辑结构阐述古书的主题和思想。

疏注内容简明扼要,让读者在较短的篇幅内对古书内容有一个全面的了解。

3. 疏注一般由经验丰富的学者或专家编写,其注释内容通常具有较高的可读性和普适性,适合不同层次读者阅读。

三、传和疏的异同1. 相同之处传和疏在注释古书时都着重解释古籍的内容和内涵,目的是帮助读者更好地理解古书。

两者都是对古书内容的解释和阐释。

2. 不同之处传注注重全面、详尽地解释古书内容,注重考证和权威性;疏注注重重点、精要地解释古书内容,注重逻辑性和可读性。

传注偏向于学术性和深度的解释,适合专业研究者阅读;疏注偏向于普及性和广度的解释,适合一般读者阅读。

四、结论传和疏在古书注释中各有其特点和用途,两者可以相辅相成。

传注可以帮助专业研究者深入研究古书内容,疏注可以帮助一般读者快速理解古书内容。

在古书研究和阅读中,应根据自身需求选择合适的传注或疏注进行阅读和研究,以更好地理解和领会古籍内涵。

古代汉语教案古书的注释古书的解释我们阅读古书,通常要参看注解,古书的注解有现代人用白话作的注,有古人用文言作的注。

相比较起来,前者比后者少得多,而且,有一些古书(例如先秦著作),离我们的时代太远了,现代人要给它们作注,也离不开汉代和唐人作的旧注。

所以,要阅读古书,必需参考古书的旧注。

这一讲“古书的注解”,主要讲怎样看古书的旧注。

(一)古书注解的概况为什么要给古书作注,最主要是因为语言的进展变化,后来人对古书中的一些话不懂了,于是就要由有特地讨论的人来作注。

这种情形早在春秋战国时就存在了,孟子发表谈论时,经常引用《诗经》上的语,有时怕人不懂,就作一些解释。

但这还不是系统地给古书作注。

系统地给古书作注,是从汉代开头的。

汉代的注解工作主要限于儒家著作,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”“以后,儒家思想逐渐成为正统思想,儒就著作也成为经典著作。

因为语言进展,再因为汉儒书大多是口授传抄,错误无数,汉代人已经不能彻低看懂,於是有人特地为它作注解。

例如,在汉代,《诗经》有三录的解说,即,鲁的申培公、齐的辕周生、燕的韩婴,分离称为鲁诗、齐诗、韩诗。

后来又有毛亨作传,称为《毛传》。

孔安国曾给《尚书》作注,马融、郑玄是汉代闻名学者(马融是郑玄的教师),曾给许多儒家经典作过注。

高诱:曾给《战国策》、《吕氏春秋》、《淮南子》作注。

王逸曾给《楚辞》作注。

除此之外儒家的经典,在汉代几乎一致有人作了注解,汉代的注解比较注意语言文字的解释,而且由于他们离先秦时代较近,所以汉朝人的注解有较多参考价值。

固然,汉朝人的注解也不是一致正确的,有不少地方,后代学者作了补充和更正。

汉代注解的古籍主要是儒家经典,到后来注解的范围逐步扩大,如在六朝时有魏代王弼的《老子注》,晋代郭象的《庄子注》,三国时书昭的《国语注》,刘宋、裴的《史记集解》等等。

唐代是我国封建社会富强兴旺的时期,唐代的学者在古籍收拾,注解方面作了不少工作,唐代人用一种新的注解办法,不仅解释改,而且经前人的注解作注解,这种注解普通叫“疏”,也叫“正义”;唐代比较闻名的解释家有孔颖达,注《王经正义》、(《周易》、《尚书?、《诗经》、《礼记》、《春秋左氏传》》李善注《文选》,颜师古注《汉书》,都是为后世称道的,一些“子书”也有人为之作注,杨倞的《苟子注》,尹知章的《管子注》等,张兼节《史记正义》。

古书的注解看注解对于读古书来说是必需的,因此,了解古书注解的体例、方法及其它的局限性,对提高阅读古书的能力是很有帮助的。

我国给古书作注释的历史很长,但较系统的是从秦汉开始,并一直持续到清代。

由于注释的古书从内容到形式都很多,所以,可以从不同的角度对这些书进行分类。

从时间上分有“故注”、有“今注”;从释义的方式上分有随文释义和通释语义;从注释的体例上分有传注体、义疏体和集解体。

笼统的说,注只释经,疏兼释注。

一般,把清代以前训诂学家为古书作的注释,成为“古注”,民国以后对古书作的注释称为“今注”。

一、重要概念注疏:注只解释经(正文),疏不仅解释正文,还解释前人的注释用语。

衍文(衍字):古籍中因传抄、刻印误加的文字。

脱文(脱、夺、夺字):古籍中因传抄、刻印而脱落的文字。

二、释义方式(一)随文释义的注疏随文释义:所释的义常被局限于某种语言环境中,是某一词语在某一书或某一句话中具体意义,与这个词语在别的书或别的句子中的含义不一定相同。

1.注疏名称注疏的名称很多,如:传、说、解、诂、训、笺、注、释、义、疏、音义、章句等。

这些名称,有的名异实同,有的意义微殊,有的可单说亦可连说。

(1)传《说文》:传,遽也。

从人,专声。

辵部:遽,传也。

《尔雅释言》:驲、遽,传也。

按:以车曰传,亦曰驲,以马曰遽,亦曰驿,皆所以达急速之事。

由此引申①由此达彼称为传②以言语递达者亦称传③递达古今之言语者亦称传④解释古今之言语者亦称传。

(2)说《说文》:说,说释也。

释,解也。

《墨子经上》:说,所以明也。

按:说即说明,解释之义,引申为用以解说的词语。

(3)解《说文》:解,判也。

判,分也。

按:解的本义是分析,注解就是分析语义,所以也叫解。

(4)训《说文》:训,说教也。

按:说教即说释而教之。

(5)诂《说文》:诂,训古言也。

孔颖达《诗周南关雎》:诂者,古也,古今异言,通之使人知也。

按:诂,即古言,古义的意思。

(6)笺《说文》:笺,表识书也。

吕忱《字林》:笺者表也,识也。

古书注释的作用:

1.清人和清人以前的注释都属于古人注,简称古注。

2.古注是阅读古书的阶梯和桥梁。

3.古注接近实际,较为可靠。

4.古人注是今人注的源头,是今人注的重要依据。

5.古注有时比查字典更能解决问题

6.古书注释的发展概况:

7.古书注释开创于西汉。

两汉注释古书,以解经为目的。

8.今文学派好阐发“微言大义”,注释往往繁琐冗杂。

古文学派重文字训诂,简约质朴,

不离经空发,人称“朴学”、“汉学”。

9.毛亨《毛诗诂训传》,郑玄《毛诗笺》、《周礼注》、《仪礼注》、《礼记注》,何休《春秋公

羊传注》等;赵歧《孟子章句》,王逸《楚辞章名》,高诱《战国策注》、《吕氏春秋注》。

10.三国·王肃、韦昭王弼、韩康伯《易注》,杜预《春秋经传集解》,何晏《论语集解》,

裴骃《史记集解》,皇侃《论语义疏》,裴松之《三国志注》,王弼《老子注》,郭象《庄子注》,张湛《列子注》,刘孝标《世说新语注》,郦道元《水经注》;郭璞《尔雅注》、《方言注》

11.隋·刘炫《春秋左氏传述义》、《春秋规过》、《春秋攻昧》

12.唐·注书进一步发展并取得重大成就,是继两汉以后的又一高峰期。

13.孔颖达等人《五经正义》,贾公彦《周礼疏》、《仪礼疏》,徐彦《春秋公羊传疏》,杨

士勋《春秋谷梁传疏》,合称“九经义疏”。

唐人义疏代表了唐代注释的最高成就。

14.司马贞《史记索隐》,张守节《史记正义》,颜师古《汉书注》,李贤《后汉书注》,杨倞

《荀子注》,成玄英《庄子疏》,李善《文选注》等。

《史记索隐》、《史记正义》与南朝宋裴骃《史记集解》世称“史记三家注”。

古书注释的类型:

(一)诂训类以解释词义为主

1.诂、训:侧重于字词、名物解释。

诂是以今言释古言,侧重于解释单词的意义;训是对

古代词语作形象性的描绘与说明,侧重于解释由两个相同的单音节词构成的词语(重言),并兼言其比兴意义。

2.传:传述,指传述经文的文义。

一般是先释字句,后明经旨。

原本指解释儒家六经的书,

后也做一般的注释名称。

3.注:注释的通称。

名称大致始于东汉郑玄。

4.笺:对经传简略不明的地方加以补充发挥,对不同见解的地方加以订正。

(二)章句类

1.离章辨句,重于逐句逐章串讲、分析大意。

兴于汉。

2.东汉赵歧《孟子章句》,王逸《楚辞章句》

(三)义疏类

1.疏通其义,既释经文,又兼释注文的注释。

义疏兴起于魏晋南北朝。

在唐代又称作“正

义”,也称作“疏”,对魏晋以下的义疏进行整理分析,订正其中的误解。

(四)集解类

1. 汇集众说并加上编者意见。

2. 何晏《论语集解》,朱熹《孟子集注》、《诗集传》,郭庆藩《庄子集释》

(五)音义类

1. 注音释义的著作,兴起于魏晋,另有音训、音诂、音注、音解、音证、音隐、音释等名称。

2. 唐陆德明的《经典释义》由《周易音义》、《尚书音义》、《毛诗音义》、《周礼音义》等十

四部典籍的音义组成。

(六)补注类注释

1. 补、补疏、补释、补义、补正,是对前人注释作补充、订正的注释。

宋洪兴祖《楚辞补

注》,清王先谦《汉书补注》,焦循《论语补疏》

古书注释的内容:

主要包括:注音、释义、释事、校勘句读,评论;此外还包括讲解语法、说明修辞、诠释典故、考证名物、考核史实、发凡起例、阐明哲学思想等。

(一)语言文字方面的注释

1. 解字词:注音、释义、破读、文字校勘

2. 释文句:串讲句意,指出言外之意,指出比喻意义,归纳章指,分析句读,讲解语法(虚

词的诠释、句式的分解、词序变异、词类活用的说解)

(二)非语言文字方面的注释

1. 诠释成语典故

2. 考证名物制度。